初中五育融合课程建设路径探索

——以成都市龙泉驿区第七中学校为例

2022-11-23卢昭刘国文何海燕

■卢昭,刘国文,何海燕

2018年,习近平总书记在全国教育大会上提出要五育并举,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2019年,中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,明确提出必须坚持五育并举,全面发展素质教育。龙泉七中认真贯彻落实五育并举方针,积极探索城区初中学校五育融合课程建设,取得了显著成效。

一、五育融合课程建设背景

(一)建设五育融合课程是解决学校五育突出问题的突破口

通过对龙泉驿区25 所初中学校的调查发现,部分初中学校在落实五育并举过程中存在五育失衡、五育割裂和五育低效的问题。一是五育失衡。初中学段与小学相比,学校、学生、家长均面临着巨大的中考升学压力,学校无一例外地都特别重视中考科目的教学,以中考科目为主的智育课程占据学生的绝大多数时间,部分学校五育课程尚未真正开齐开足,劳动教育、音乐、美术、体育等学科被弱化,出现了德育失“真”、智育失“准”、体育失“时”、美育失“态”、劳动教育失“落”的现象。五育并举要真正落地,建设五育并举课程体系,开展五育融合课程实践,是全面提升学校品质的重要途径。二是五育割裂。五育并举要求任何一种教育行为都应包含五种教育,任何一节课都包含德智体美劳在内的完整教育元素,但长期以来,相当部分教师学科本位思想严重,五育融合意识淡薄,片面追求分数,学科知识割裂严重,学科之间缺少联系,窄化了学科的育人价值。近几年,我校在steam 课程、国际理解教育课程等方面进行了多学科课程整合实践,但力度不大,质量还不高,效果欠佳。因此,加强五育融合课程建设研究,探究学科内、学科间和多学科的融合策略,是高质量落实五育并举方针的有效途径。三是五育低效。教育活动是浑然一体的,五育失衡、五育割裂的教育自然是低效的,学生的成长是不完整的。音美体劳等课程,没有升学压力,考核评价机制也不完善,导致学科教学目标意识不强,目标达成不好,课堂低效。中考学科也因部分老师教学观念陈旧、教学方法单一、教学评价单调、作业布置随意等问题,导致教学内容少,教学进程慢,教学效果差,费时多,学生的学业发展水平还不能让学生和家长满意。

学校有科学的五育融合课程,教师有五育融合的意识,才能真正突破五育失衡、割裂、低效的突出问题。

(二)探索五育融合策略是初中学校落实课程育人的根本途径

义务教育课程标准明确提出要凸显学科综合育人功能。学科课程不应该仅仅是教学生知识,还应该教学生学会做人、学会做事。五育融合课程的实践探索有利于引导教师充分探索学科的育人功能,实现学科育人、课程育人的最优化。

(三)坚持五育融合是实现学生全面发展的基本保障

什么样的课程育什么样的人。学生的全面发展需要有完整的课程体系作为载体,在教学活动中既彰显本课程的价值,又通过五育融合挖掘学科的多元育人价值,以期实现一课中融通五育,集五育于一课,进而促进学生的全面和谐发展。

二、建构五育融合课程体系,促五育共进

(一)破解五育融合问题的三条路径

经过反复调查、研讨、分析,我们认为部分初中学校存在的五育失衡、五育割裂和五育低效问题主要有三个原因:课程不健全、五育融合意识不强、评价机制滞后。因此,学校从建设五育融合课程入手,开齐开足课程,破解五育失衡问题,开展五育融合实践,化解五育割裂问题,推行求真课堂改革,解决五育低效的问题。

(二)构建基于五育融合的求真课程体系

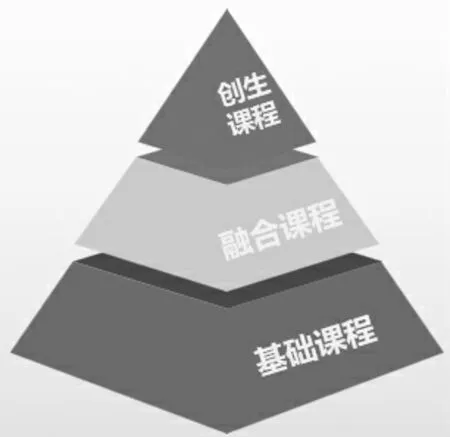

该课程体系包括基础课程、融合课程和创生课程。基础课程主要指国家课程、地方课程的校本化实施,这是课程建设的基础和起点。融合课程包括学科内融合课程和学科间融合课程。学科内融合课程主要指以大单元、大概念为核心的学科内的整合课程;学科间融合课程主要指以学科育人理念为指导,开发的渗透德育、美育和劳动教育的学科课程。创生课程是指在基础课程和融合课程基础上的多学科和多育融通的综合实践活动课程。

图1 求真课程体系

(三)确立五育融合课程开发的“四化”策略

1.课程开发全员化

在课程开发上,立足学校在落实五育并举过程中存在的三个突出问题,以建设五育融合课程为抓手,全员参与课程开发,全面推进五育融合课程探索实践。

2.课程内容层次化

在课程内容上,根据学生的已有认知水平和年龄特点,开发不同的校本课程,满足不同学生的需求。如在国家课程校本化的高质量实施过程中,英语学科在学生的阅读能力培养上,七八年级侧重学生的基本阅读技能的培养,九年级侧重学生阅读思维的培养和主题意义的挖掘。

3.课程实施专业化

在课程实施上,探索基于学生最近发展区的求真课堂教学改革,老师运用大数据进行精准分析,根据学生的学情逆向设计教学,以结果为导向来反推教学目标,让学生跳一跳就能摘到果子。

4.课程评价多元化

在课程评价上,采用多种评价方式,将形成性评价和终结性评价相结合,将等级评价和评语评价相结合,积极探索增量评价,为学生的德智体美劳全面发展提供评价支持。

三、开发德体美劳育课程,补齐五育短板

要解决五育失衡的问题,五育并举是前提,将失“时”的时间给补起来,失“态”的姿态给树起来,缺失的劳动教育给找回来,不断提高德育的真实有效性和智育的准确性。具体包括以下内容:

(一)开发德育课程体系,增强德育实效

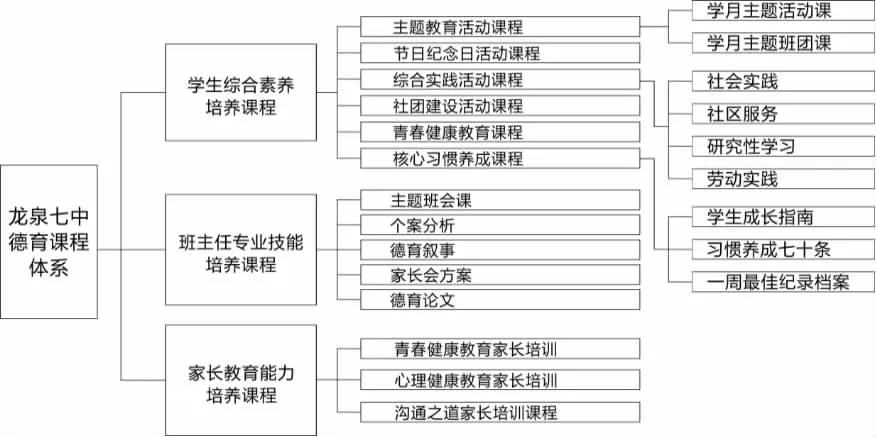

图2 德育课程体系

该体系从学生、班主任和家长三个维度构建校本课程体系,争取实现家校社协同育人的良好生态,让龙泉七中学生成为“外显有规、内涵有德”的新少年。开发并实施学生综合素质培养课程,立德树人;开展班主任专业技能培训,提升德育素养;开设家长教育能力培养课程,为学生的成长助力。我校的德育课程体系在实施过程中不断完善,得到了家长和社会的一致好评。

(二)开发艺体特色课程,强化体育锻炼,增强美育熏陶

图3 艺体类特色课程体系

根据《关于进一步加强中小学体育美育工作的实施意见》精神,我校以课程建设为中心,实施体艺教育提升工程,加强校本课程开发。艺体课程开发包括学科渗透体育美育、体美特色课程和体美活动类课程。通过课程开发,完成义务教育段的体美“2+1”目标,即让学生初步掌握终身受益的运动技能2项、艺术特长1 项。

(三)开发五育花开劳动教育课程,加强劳动教育

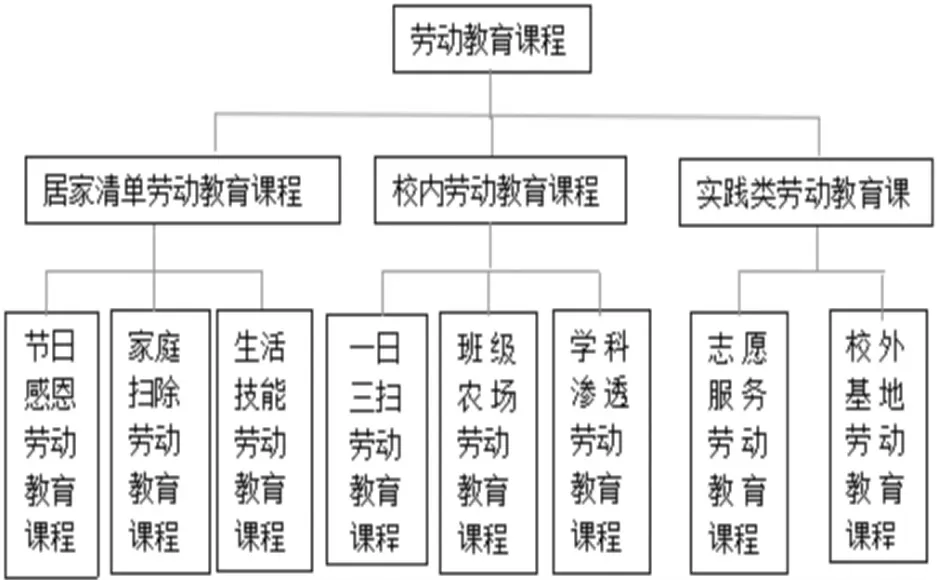

《中小学德育指南》和教育部发布的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》明确提出了初中生劳动教育目标:树立正确的劳动观念,具有必备的劳动能力,培育积极的劳动精神,养成良好的劳动习惯和品质。据此,我校建构了龙泉七中劳动教育课程体系。

图4 劳动教育课程体系

我校的劳动教育课程包括居家劳动、校内劳动和实践类劳动。其中居家劳动包括基本的家务劳动、生活技能和节日感恩劳动等序列化活动。校内劳动主要是培养学生的劳动习惯,开展种植实践和学科渗透劳动教育探索。实践类劳动教育主要包括志愿者服务和校外劳动基地的职业体验教育。

四、开发五育融合课程,实现学校课程的融合创生

我校融合课程建设包括学科内融合课程和学科间融合课程(如下图所示)。

图5 五育融合课程

学科内融合课程包括大单元整合课程和主题式整合课程。大单元整合课程是指基于单元内容进行整合的课程。主题式整合课程是指基于某一主题,将课程内容进行整合,实现综合化教学。学科间融合课程主要包括学科渗透德育课程、学科渗透美育课程和学科渗透劳动教育课程。通过挖掘初中各学科的德育、美育、劳动教育元素,在教学中适时融合五育教育,发挥课堂这一德育主阵地的重要作用。多学科融合课程是为达成育人目标而开发的多学科综合性活动类课程。

五、五育融合课程建设与实施的初步效果

(一)初步建构起五育融合课程体系

经过一年的课题研究,学校课程体系建设基本完善。开发了劳动教育课程、音体美劳特色课程,补齐了五育短板;开发了学科渗透德育、美育、劳动教育课程,形成了五育融合的课程框架。

(二)增强了教师的五育融合意识

我校教师全员参与到课题研究中来,经过理论学习、文献学习、专家引领、专题研讨、撰写心得等研究活动,老师们的五育融合意识明显增强,五育融合课程开发与实施已经成为各教研组的常规研修内容,五育融合意识在学科教学活动中大放异彩。

(三)学生全面发展和谐成长

我校全员育人、全科育人、融合育人办学理念,让学生德智体美劳五育并举,形成相互渗透、相互融通的育人机制,促进了学生的全面发展和谐发展。我校学生人人参与了兴趣班,劳动教育课程、3D 打印课程、陶艺课程、国际理解教育课程、特色二课堂、艺体特色活动课程等颇受学生喜爱,让学生有一己之爱和一己之长,为幸福人生奠基。近几年,我校各年级的学业质量检测结果稳中有升,位于同类学校前列。