象山矿井5#煤层系统巷道围岩失稳破坏机理研究

2022-11-23金朋飞

陈 阳 金朋飞 高 攀

陕西陕煤韩城矿业公司象山矿井 陕西韩城 715400

为解决象山矿井南一下山采区5#煤系统巷道受动压影响,巷道变形量严重,支护质量难以满足矿压需求、严重制约矿井安全生产的难题,象山矿井和中国矿业大学联合对象山矿井高应力巷道围岩控制技术开展专项研究,并对3#煤21312和5#煤21510工作面的采动影响规律和5#煤轨道下山变形破坏特征及支护承载规律进行了跟踪观测,同时,在5#煤轨道下山21510工作面采动影响段开展了高强支护试验。

1 概述

象山矿井位于渭北煤田北部,井田为石炭二叠系含煤建造,含煤地层为下二叠统山西组和上石炭统太原组,其中山西组3#煤层和太原组5-1煤层、11#煤层为主要可采煤层。考虑到11#煤层底板奥陶系石灰岩含水层水压高于11#煤层开采标高,奥灰水对矿井安全生产威胁较大。因此,矿井目前仅开采3#和5#煤层。

象山矿井共划分为三个采区,目前主要生产采区为南一下山采区(单翼采区),开采3#和5#煤层,3#煤层与5#煤层间距在20~25m之间,采用联合布置方式开采;共布置三条准备巷道,由北向南依次为3#煤回风下山、5#煤运输下山和5#煤轨道下山,均沿煤层顶板掘进,埋深360~670m;采区内采面均按走向布置,采面停采线以上覆红旗渠南干渠煤柱为准,与系统巷道留设有安全煤柱。此外,为满足生产需求,5#煤轨道下山南侧相隔60m平行布置5#煤工作面回风联巷,回风联巷距工作面停采线一般在80~100m左右,如图1、图2所示。

这种布置方式下,尽管3#煤工作面和5#煤工作面停采线距5#煤轨道下山的最小水平距离均在120m以上,但在工作面回采末期三条下山均存在不同程度地变形破坏,尤其是5#煤轨道下山破坏最为严重,巷道断面已经无法满足安全生产需求。为保障矿井正常生产,不仅需要对轨道下山频繁拉底,而且在工作面停采后还需对轨道下山进行全断面扩修。然而,在巷道扩修工程结束不久,轨道下山便开始出现持续的底鼓和两帮内移,不得不频繁进行拉底和刷帮。经历多次扩修后,轨道下山巷道变形不仅无法得到有效控制,巷道修复周期反而在逐渐缩短,部分地段巷道已经陷入“反复扩修”的恶性循环。

2 采区内5#煤系统巷道失稳破坏原因及存在问题分析

2.1 地质概况

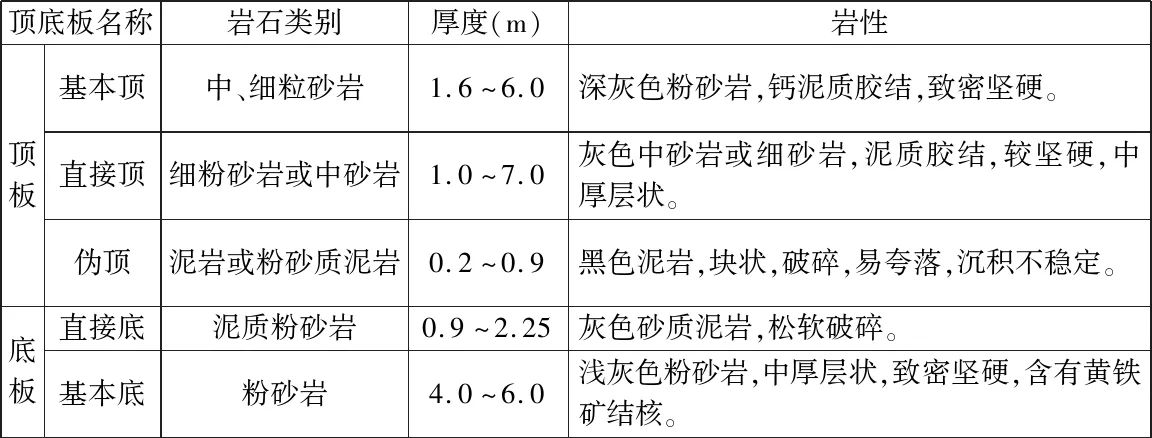

南一下山采区三条下山均布置在煤层中,回风下山沿3#煤布置,轨道下山和运输下山沿5#煤布置;该采区5#煤为半亮型煤,煤层结构复杂,含泥岩夹矸1~2层,平均厚度0.2m。煤层厚度变化较大,局部煤层变薄,在MCQ6、MCQ10、243#钻孔附近区域,5-1#煤层厚度1.0~1.7m,其余区域5-1#煤层厚度2.0~3.1m之间,5-2#煤层厚度0.8~1.2m,局部夹矸。煤层倾角3°~5°,普氏系数在0.5~1.0之间。煤层伪顶为黑色泥岩,呈块状,破碎,易垮落,沉积不稳定,厚度0.2~0.9m;直接顶为灰色粗砂岩、中砂岩,泥质胶结,较坚硬,中厚层状,平均厚度6.0m,裂隙发育,为中等稳定顶板;基本顶为灰色中砂岩,中厚层状,钙泥质胶结,致密坚硬,平均厚度4.0m,裂隙发育。煤层直接底为灰色砂质泥岩,松软破碎,厚0.9~2.25m;基本底为灰色粉砂岩,中厚层状,致密坚硬,含有黄铁矿结核,厚度4.0~6.0m。采区5#煤顶、底板岩性特征见下表。

南一下山采区5#煤顶、底板岩性特征表

2.2 支护方式

如图3所示,5#煤系统巷道设计断面为矩形,掘进断面尺寸为5.0m×2.8m,原始支护采用锚网索联合支护,具体参数如下:

(1)锚杆支护参数:顶板采用Φ20mm×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆支护,间排距900mm×800mm,每排6根。每根锚杆采用1支MSCK2370锚固剂锚固;两帮煤体采用Φ22mm×2500mm全长自攻丝锚杆,岩体采用Φ20mm×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,间排距800mm×800mm,每帮4根。

(2)锚索支护参数:顶板锚索规格为Φ21.8mm×6000mm钢绞线,间排距1800mm×800mm,采用“3—2—3”布置形式;每根锚索采用2支MSCK2370锚固剂锚固。巷道副帮每两排托梁之间使用Φ21.8mm×6000mm锚索进行补强支护,间排距:800mm×1600mm。第一根锚索打设在顶板向下600mm处,第二根距第一根800mm。

(3)护表构件参数:锚杆配合使用150mm×150mm×10mm铁托板;锚索配合使用240mm×240mm×10mm平托板;巷道全断面采用钢筋网护表,网片搭接长度100mm,并采用14#铁丝双股绑扎,绑扎间距200mm。

(4)施工质量标准:锚杆螺母预紧力矩不低于250N·m。顶部锚索预紧力不低于150KN,帮部锚索预紧力不低于100kN。

2.3 5#煤系统巷道失稳破坏特征及原因分析

根据矿井5#煤工作面开采期间的矿压观测数据分析,轨道下山在经受周边工作面采动影响前,巷道整体变形量并不大,以底鼓为主。受周边工作面采动影响后,5#煤层轨道下山开始急剧变形,变形速度超过20mm/d(见图4)。由于巷道顶板为坚硬的砂岩,轨道下山变形特征以底鼓和两帮强烈内移为主,且随着两帮不断鼓出顶板开始出现整体下沉,最大下沉量超过150mm。从5#煤21510工作面进入末采阶段开始,直至工作面支架撤出封闭后,5#煤轨道下山巷帮仍持续内移,两帮最大移近量达到2.0m以上,且帮部呈整体推出状态。

在帮部鼓出同时,轨道下山出现大面积底鼓。由于巷道高度不足,矿井不得不对轨道下山进行反复拉底,平均拉底时间间隔为2~3个月。单次最大拉底量600~800mm,巷道累计拉底量超过2m。与巷道帮部变形特征对照分析,巷道存在强烈底鼓现象的区域帮部变形量普遍较大,尤其是反复拉底的巷道,帮部内移量都在1m以上。轨道下山变形呈现底鼓加速两帮内移,两帮内移促进底鼓的特征,巷道帮部锚网支护承载结构逐步失稳、破坏。

根据象山矿井5#煤系统巷道地质采矿条件和动压影响期间的变形破坏特征,导致巷道强烈变形的原因主要有以下几个方面:

2.3.1 特殊的岩层结构

3#煤层直接顶为厚度14m左右的粗砂岩,基本底为厚度6m左右的粉砂岩,5#煤直接顶为厚度12m左右的中砂岩,基本底为厚度8m左右的粉砂岩。除了煤层和直接底泥岩较为软弱外,煤层上、下均为坚硬的砂岩,形成了“强—弱—强”结构,在高应力作用下松软煤体和泥岩将出现剧烈的围岩变形。

2.3.2 采动应力扰动

数值计算模型中轨道下山与3#煤工作面停采线相距125m,与5#煤工作面停采线相距166m。如图5所示,3#煤工作面停采后在煤柱内形成的峰值应力高达55.96MPa,约为原岩应力的3.7倍。由于煤层厚度较小,峰值应力区的范围并不大,而且峰值位置大致位于煤壁前方15m左右,受煤柱内集中应力传播影响,回风联巷和轨道下山围岩应力水平也有所提高。由于5#煤工作面停采线内错3#煤停采线布置,5#煤工作面停采后3#煤工作面采空区和煤柱内的垂直应力水平明显提高,导致回风联巷和5#煤轨道下山应力大幅提升。

而在实际生产过程中,经过对3#煤21312和5#煤21510工作面的采动影响规律和5#煤轨道下山变形破坏特征及支护承载规律进行跟踪观测,3#煤21312工作面超前影响范围约125m;5#煤超前影响范围约322m,对5#煤轨道下山剧烈影响范围约187m。21312工作面停采线与5#煤轨道下山距离大于170m,对轨道下山影响较小;21311工作面停采线与5#煤轨道下山距离在100~129m之间,对轨道下山具有一定影响,21510工作面停采与5#煤轨道下山距离在140~170m之间,轨道下山完全处于工作面采动影响剧烈影响区。

2.3.3 巷道支护设计

首先,从巷道围岩岩性来看,轨道下山顶板为坚硬中粒砂岩,底板为泥岩、煤线等软弱复合岩层,煤层和这部分复合软岩岩体强度低,节理裂隙发育,对应力变化极为敏感,内部应力平衡状态容易被打破。尤其是对于扩修巷道,每经历一次扩修,巷道围岩应力就经历一次“中高应力→低应力→中高应力”循环,与此同时巷道围岩产生应变软化现象,岩体强度不断降低,松动圈范围也在不断扩大。其次,从巷道支护强度来看,矿井5#煤轨道下山、回风联巷支护设计煤帮主要采用2.5m、3.5m的自攻丝锚杆支护,该种锚杆在后期承载过程中,受5#煤巷道反复扩修,煤体松软影响承载力不足,尤其是在煤体松软区域巷道顶角位置,自攻丝锚杆的最大抗拔力不到2t,支护强度不满足要求。

3 建议

象山矿井5#煤松软破碎,经过多次扩修后巷道围岩完整性和强度将进一步降低。考虑到原有自攻丝锚杆施工复杂,支护强度低的问题,必须采用高强树脂锚杆(锚索)替代,配合特殊锚固剂配速后进行支护。同时巷道施工前需开展巷道围岩结构探测和锚杆、锚索锚固力拉拔试验,全面评估巷道围岩的锚固性能。当锚杆、锚索拉拔力低于20t时,应立即查明原因并提出针对性的改进措施,保证锚杆、锚索的锚固力能够达到设计要求。此外,在巷修过程中除按规定布置顶板离层监测装置和矿压观测测站外,还应定期抽查锚杆、锚索的拉拔力。