水生生物毒性试验在环境损害司法鉴定领域的应用与发展

2022-11-22刘军李珊张雅楠王元凤

刘军,李珊,张雅楠,王元凤,2,*

1. 中国政法大学证据科学研究院,北京 100192 2. 法庭毒物分析公安部重点实验室,北京 100192

由于工业化的迅速发展和城市人口的集中,人们生产生活所产生的污染物对环境的影响日趋严重。同时,随着我国步入社会主义建设新的历史时期,生态文明成为人民对美好生活追求的应有之义,生态环境问题也逐渐成为近年来社会关注的热点问题。近年来,我国政府相继颁布《环境保护法》《民法典》,建立生态环境损害赔偿制度,发布《环境损害司法鉴定白皮书》,这一系列举措使环境损害司法鉴定迎来新的发展。

环境损害司法鉴定(environmental forensics)是指在诉讼活动中鉴定人运用环境科学的技术或者专门知识,采用监测、检测、现场勘察、实验模拟或者综合分析等技术方法,对环境污染或者生态破坏诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动[1]。环境损害司法鉴定主要服务于我国环境诉讼的事实认定环节。从司法实践来看,当事人及审判人员需要借助环境损害司法鉴定来明确污染存在与否、相关因果关系、污染程度等关键问题[2]。依据《司法部 生态环境部关于印发<环境损害司法鉴定执业分类规定>的通知》,环境损害司法鉴定工作分为7类42项,其中除其他环境损害鉴定外,包括污染物性质鉴定、生态系统环境损害鉴定在内的6类鉴定均与生态毒理学、生物毒性存在联系[3-4]。

生物毒性(biological toxicity)是生态毒理学监测的主要内容,根据毒性作用可分为急性、慢性和亚急(慢)性3种[5]。最高人民法院数据显示,2020年我国环境资源类案件有23.4万件,以水污染、大气污染和土壤污染为主[6]。水生生物毒性试验可以很好地服务于水污染领域的司法鉴定工作。水生生物毒性(toxicity of aquatic organism)是以水生生物作指示生物,通过受试物对水生生物的毒性效应实验来判断水污染物对生物体短期和长期影响程度的一种表征形式[5]。在环境损害司法鉴定中,生物毒性评价一方面可应用于刑事领域破坏环境资源保护类案件中“有毒物质”的证明;另一方面可应用于民事领域环境侵权案件以及生态环境损害鉴定评估生物调查中关键事实的认定。依据生态环境部2020年发布的《生态环境损害鉴定评估技术指南》(以下简称《技术指南》),生物调查包括生物多样性和生物毒性的调查。在生态环境损害鉴定评估中,生物毒性评价方法主要应用于损害调查确认和因果关系分析环节,当生态系统中生物多样性受损时,需要通过生物毒性来确定原因或排除化学物质污染引起的生物多样性改变。同时,《技术指南》中列明的可应用于生物调查的水生生物可主要分为发光细菌、藻类、溞类、鱼类和大型甲壳类等,与美国在全废水毒性检测(whole effluent toxicity testing, WET)中推荐的水生生物模型高度契合[7-8]。《技术指南》规定的水生生物毒性试验标准方法如表1所示,不难发现,为满足司法诉讼环节的时效要求,《技术指南》所推荐的生物调查方法大多为急性毒性或短期毒性试验[6-7]。

水生生物毒性评价方法针对生态环境中的常见污染物、新污染物的毒性评价均有新的发展与应用。对于重金属、消杀用品等常见水体污染物,当前研究方向集中于污染物在细胞和基因层面的毒性效应、毒性降低路径、降解产物毒性以及其他污染物的联合毒性等方面。Cervi等[8]以端足虫和大型溞为受试生物,研究Cu在缺氧和亚氧淡水沉积物中的转化和毒性,发现缺氧沉积物可引起Cu向硫化矿物近乎完全的转化,降低了其毒性,为降低淡水中重金属污染毒性提供了新思路。Morcillo等[9]以海洋金头鲷为受试生物研究重金属对水生动物在细胞层面的毒性效应,研究发现重金属一方面可造成水生生物脂质过氧化、巯基蛋白消耗,另一方面可与核蛋白、DNA反应,对生物大分子物质造成损伤,进一步明确了重金属污染物对生物体细胞层面的毒性效应。

表1 《生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲和关键环节 第2部分:损害调查》(GB/T 39791.2—2020)中推荐的水生生物毒性试验方法Table 1 Aquatic toxicity test methods recommended in the Technical Guidelines for the Identification and Assessment of Ecological and Environmental Damage—General and Key Links—Part 2: Damage Investigation

三氯生(triclosan, TCS)是一种合成型广谱类抗菌剂,在生活污水中广泛存在。杨雅淇等[10]发现依据受试生物种类不同,TCS的毒性效应差异也较大,同鱼类相比,藻类对TCS更加敏感,低浓度暴露便会产生藻类生长抑制效应。朱英等[11]研究了典型家用消毒剂对水生生物的急性毒性影响及生态效应阈值,为消毒剂的毒性评价提供了方法指引。

对于抗生素等新污染物,当前研究方向集中在水生生物对新污染物的敏感性、毒性试验方法的优化以及抗生素间联合毒性等方面。王作铭等[12]以4个不同营养级的水生生物作为代表物种对地表水中抗生素复合残留进行毒性评价,研究发现不同模式生物对同种抗生素敏感性不同(小球藻>斑马鱼胚胎>费氏弧菌>大型溞);不同抗生素同样对同种模式生物的毒性亦有差异,土霉素对4种模式生物的毒性最大,其对小球藻存在极高毒性。丁婷婷等[13]以青海弧菌Q67、蛋白核小球藻为受试生物研究氨基糖苷类抗生素的联合毒性,研究发现氨基糖苷类抗生素毒性及其联合毒性相互作用与暴露的生物、混合物的浓度、组分的浓度配比、暴露时间等有关,青海弧菌Q67对氨基糖苷类抗生素及其混合物的响应更灵敏。

1 水生生物毒性试验的模式生物(Test models for aquatic toxicity test)

利用“中国知网”检索2011年以来国内外相关文献,截至2022年1月18日,以“水生生物毒性”为主题的国内外文章有2 125篇(中文887篇,外文1 238篇),以学术期刊(1 854篇)为主。在中文文献主题及外文关键词分布中,高频次出现的涉及水生生物毒性试验的模式生物及具体频次如图1所示。大量学术期刊的发表充分体现出水生生物毒性试验在应用基础研究方面技术成熟,在高校和科研院所实验室平台得到广泛应用,已经成为常用的生态毒理学试验方法。环境损害司法鉴定可以通过与高校及科研院所合作形式降低成本,提高效率。针对大型溞、斑马鱼等典型模式生物的大量水生生物毒性研究可以为环境损害司法鉴定提供更多科学数据支持,也可以为鉴定机构对模式生物的选择、驯化和试验方法优化等方面提供借鉴。

1.1 发光细菌(Luminescent bacteria)

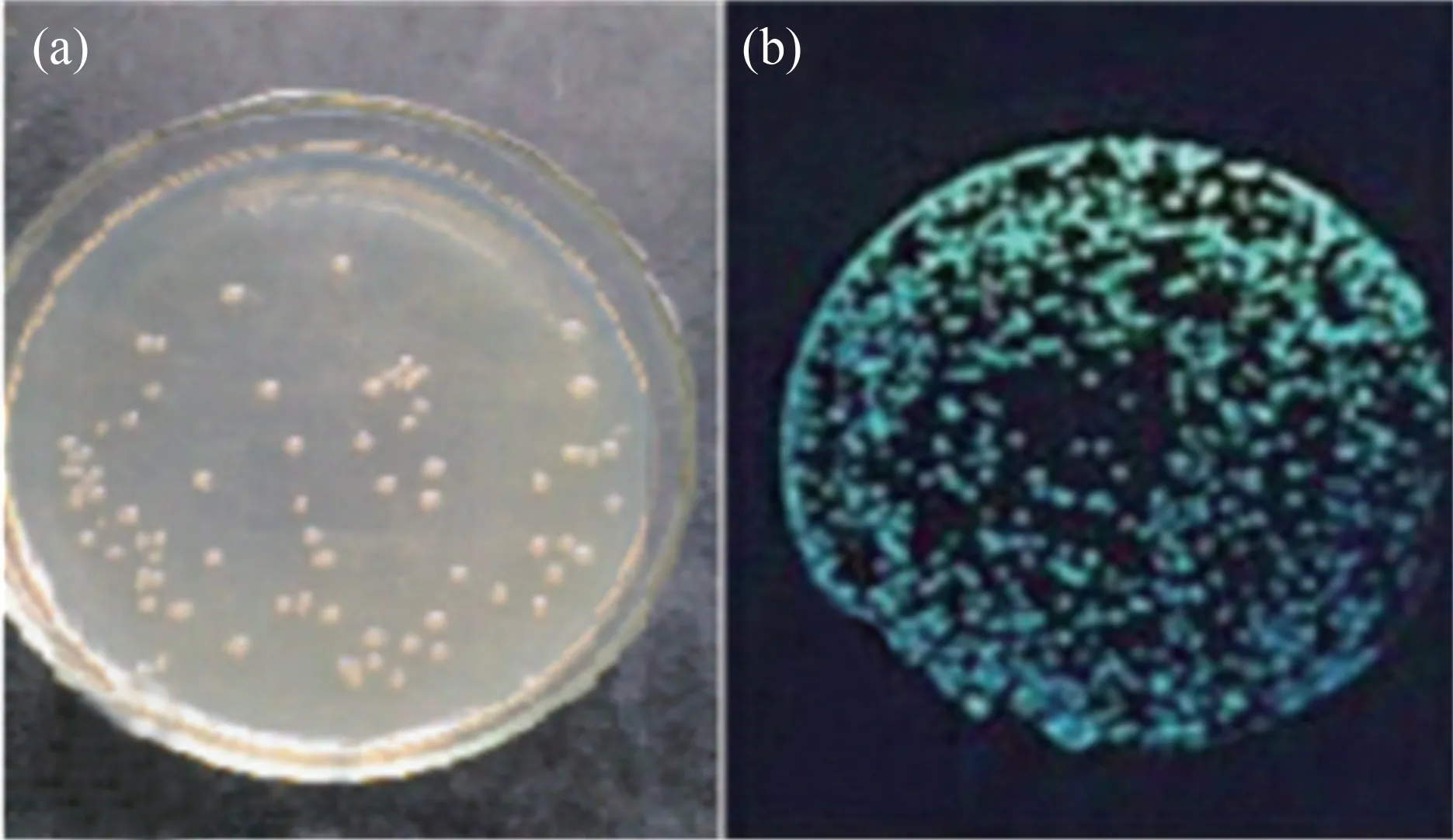

发光细菌类是一类在正常生理条件下能够发射可见荧光的细菌,它常作为水生微生物毒性试验方法的模式生物[14-15]。这种可见荧光波长分布在450~490 nm之间,在黑暗处肉眼清晰可见(图2)。发光细菌法具有检测迅速、反应灵敏和价格低廉等优点[16]。发光细菌生物毒性仪的发展使得发光细菌成为水质快检中的常用受试生物。同时,与其他基于传统水生生物的检测方法相比,发光细菌法的应用范围更广。除了在水体及土壤毒性检测中得到了广泛应用,其在气体毒性检测中也得到了不断的发展[17-18]。

图1 以“水生生物毒性”为主题的文献中模式生物在主题及关键词中出现的频次Fig. 1 Number of occurrences of test models in keywords and themes in the literature with the theme of “aquatic toxicity”

图2 青海弧菌Q67菌落[20]注:(a)光照下青海弧菌Q67菌落;(b)黑暗下青海弧菌Q67菌落。Fig. 2 Vibrio qinghaiensis Q67 colonies[20]Note: (a) Vibrio qinghaiensis Q67 colony under light; (b) Vibrio qinghaiensis Q67 colony in darkness.

目前国内常用于生物毒性评价的3种发光细菌为明亮发光杆菌、费氏弧菌和青海弧菌。其中,明亮发光杆菌在《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T 15441—1995)中得到应用;费氏弧菌在欧盟标准中以及我国国家海洋局发布的《污水生物毒性监测技术规程 发光细菌急性毒性测试-费歇尔弧菌法》中得到应用,近年来广泛应用于污染物联合毒性的研究;青海弧菌是我国特有的发光细菌,属淡水菌,在测试饮用水源毒性时有较大优势,青海弧菌Q67菌种还在光污染中得到应用,可用于辐射监测与保护工作[19-20]。

作为代表性水生微生物,发光细菌在毒性检测方面具有极高的灵敏度。除水体外,其在气体、土壤毒性评价中均有应用。韩丽君等[17]用发光细菌法揭示SO2气体的生物毒性,并对传统曝气条件进行了优化。江伟等[21]针对土壤污染,建立并分析了费氏弧菌检测土壤联合毒性模型。此外,发光细菌法在各工业污染物毒性评价方面应用广泛。皮革产业具有很高的环境风险,科研院所常用发光细菌法评价坯革、有机鞣剂等原料和试剂的生态毒性[22-23]。发光细菌法在能源工业污染中也有应用,如微生物燃料电池的水质生物毒性监测,以及石油烃污染场地土壤急性毒性的微波修复评价等[24-25]。

1.2 藻类(Alga)

藻类广泛存在于各类天然水体中,以种类繁多、个体小、繁殖迅速、对毒物毒性敏感等特点,成为了水生毒理学研究的试验对象[26]。除此之外,藻类是水生生态系统食物链的生产者。其所反映的生物毒性水平对生态系统恢复工作具有较高的参考价值,在水体生物毒性检测中得到广泛应用。藻类生物测试方法一直在不断地完善和发展,1967年,美国提出暂行藻类测试程序(Provisional Algal Assay Procedure);1981年,经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD)提出了“藻类生长抑制方法”;2004年欧盟颁布了用单细胞藻进行淡水藻类生长抑制性实验的新标准(ISO 8692:2004);我国也于2008年发布了《化学品藻类生长抑制试验》(GB/T 21805—2008)标准方法。

在藻类生物毒性评价中,因绿藻、硅藻和蓝藻不易附着于瓶壁,具有对毒性物质响应敏感、易于实验室培养的优点,被广泛用于毒性检测,成为GB/T 21805—2008推荐的受试验生物。目前,在多种藻类生物毒性试验中,应用较为广泛、标准较为成熟的是“藻类生长抑制试验”方法。但该方法依赖于藻类细胞的繁殖代谢过程,测量周期长,无法满足生物毒性快速检测的需求。以藻类光合作用状态为毒性测试指标的“藻类光合作用抑制试验”则可以大幅缩短毒性检测时间,且对污染物毒性的灵敏度也很高[27]。

就藻类而言,不同藻种对不同污染物灵敏度也存在差异。对于典型家用消毒剂,藻类的毒性高低为近头状伪蹄形藻>斜生栅藻>蛋白核小球藻,从物种敏感性来看,对消毒剂最敏感物种均为近头状伪蹄形藻。有机磷酸酯(organophosphorus compounds, OPEs)作为溴化阻燃剂的替代物,也存在一定的生态毒性,对OPEs类污染物而言,斜生栅藻灵敏度优于蛋白核小球藻[28]。

近年来,藻类毒性试验的技术方法得到发展。以藻类急性毒性试验为基础的急性毒性藻红外测试技术在多种药品共存的生物毒性测试分析中得到了应用与检验[29],藻叶绿素荧光检测的在线监测优势也在除草剂毒性评价中得到发展。此外,藻的幼孢子体也可作为受试生物,欧泽奎等[30]以张氏马尾藻类幼孢子体为受试生物研究海水环境中重金属生物毒性,研究发现当Hg2+、Cd2+、Pb2+联合作用时,Hg2+、Cd2+呈现协同效应,Hg2+、Cd2+对Pb2+产生拮抗效应。

1.3 大型溞(Daphnia magna)

大型溞是一种常见的淡水枝角类浮游动物,是溞科中体型最大、生殖量最大的一种,其在淡水生态系统分布广泛,且取材方便、易于培养,是研究水生生物学和环境毒理学的良好实验材料[31]。此外,大型溞是食物链的重要组成部分,对维持淡水栖息地生态系统的稳定和稳态方面具有至关重要的作用[32]。

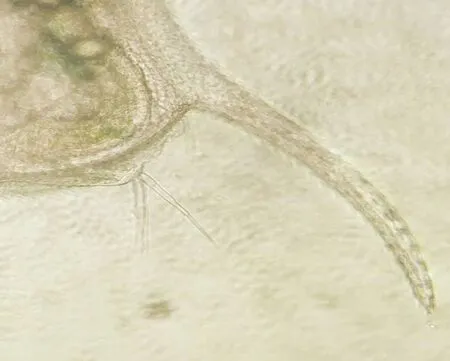

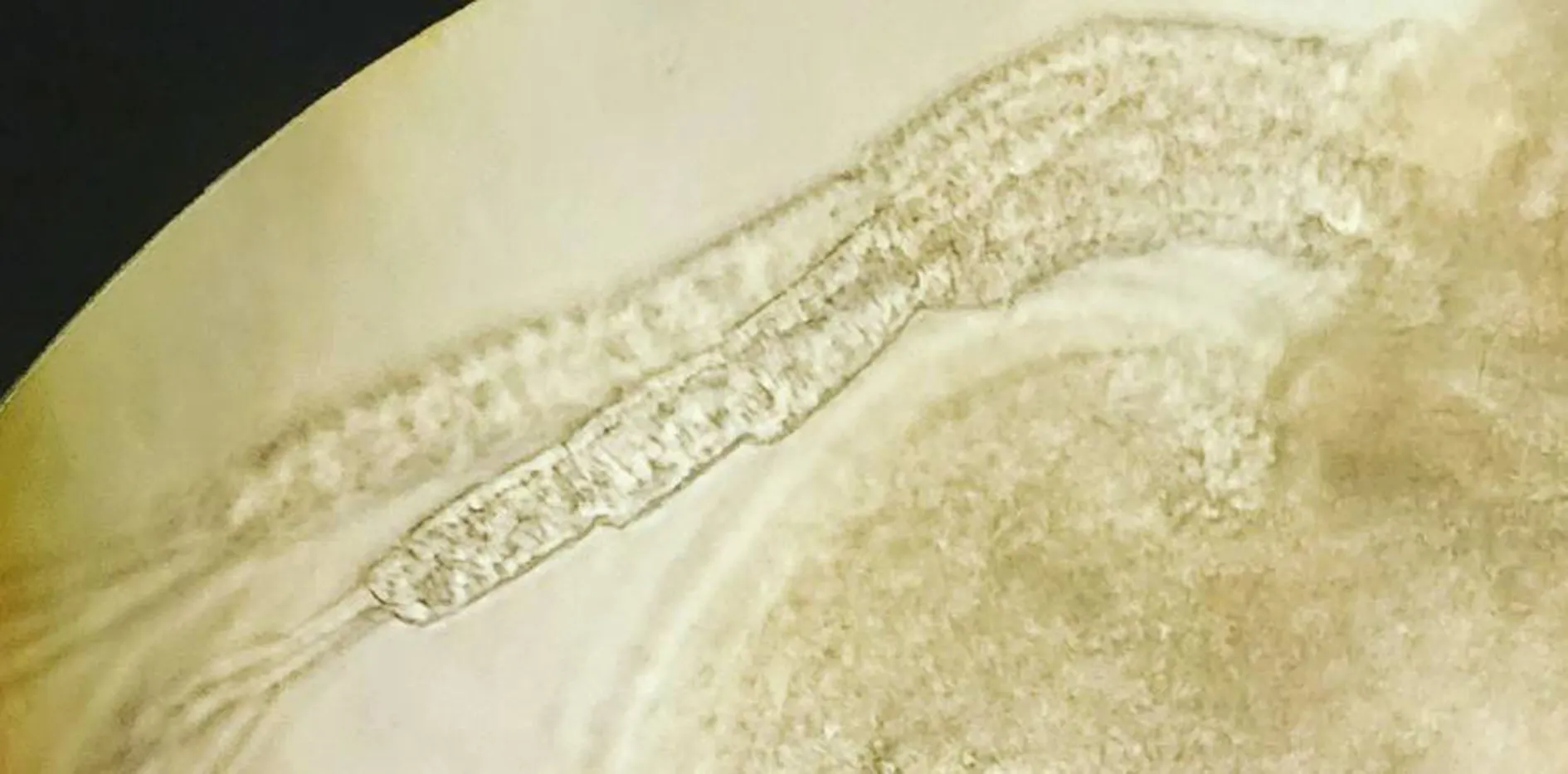

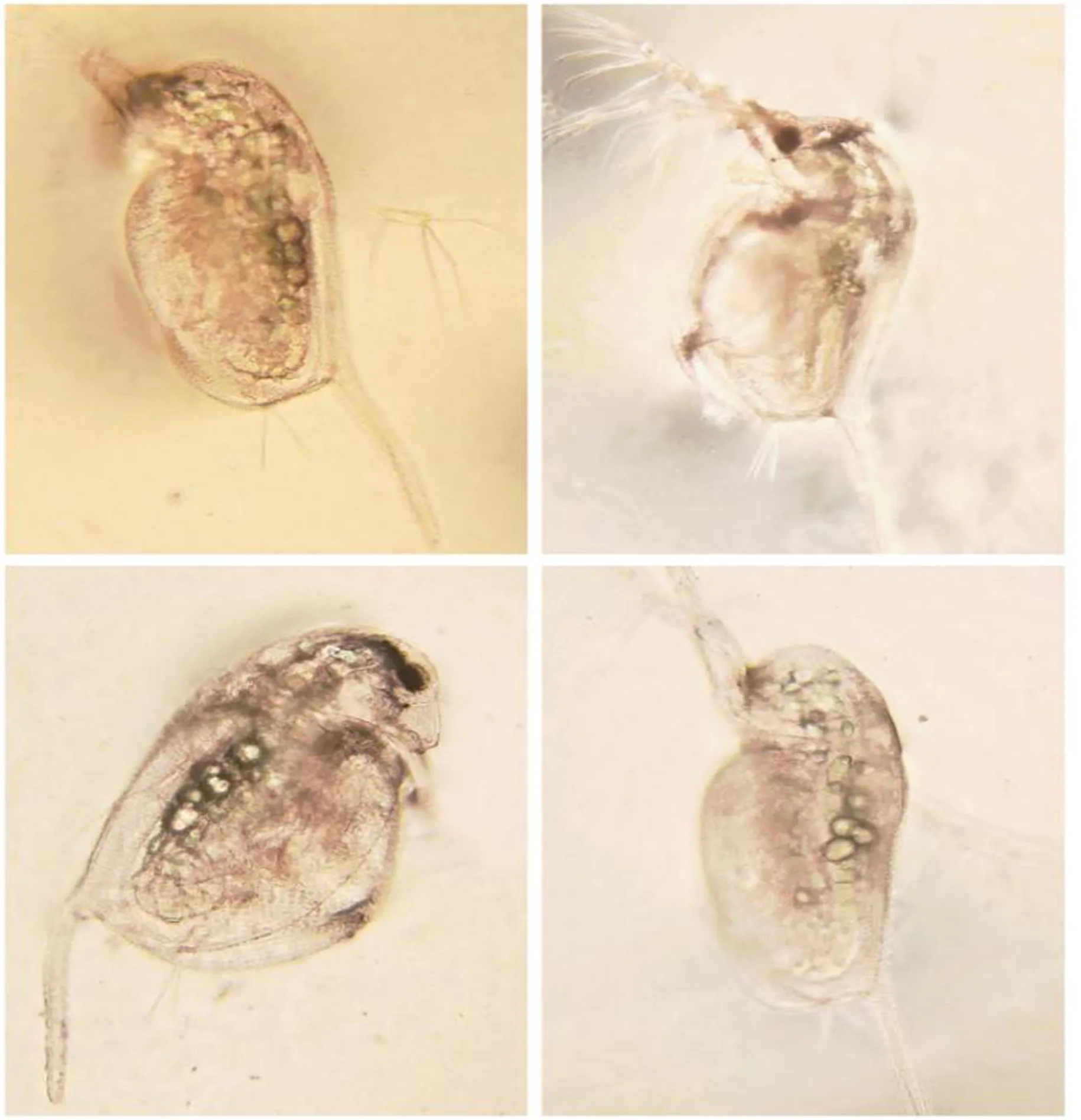

目前,可应用于司法鉴定的大型溞毒性试验主要分为急、慢性毒性和抗氧化系统试验3种。大型溞的急性毒性试验应用广泛,技术成熟,操作难度小,灵敏度较高。大型溞慢性毒性试验毒性作用迟缓,短时间内不会致死,其敏感指标是生长发育状况及繁殖能力,是评估生物种群增长能力的主要参数[33-34]。慢性毒性测试中表现出的明显生殖损伤,可用于证明污染物对其种群安全具有潜在威胁,存在一定的水生生态风险。此外,环境中有毒污染物极有可能会对生物的抗氧化防御体系产生影响,造成潜伏的、长期的慢性损害,这种潜在损害可通过大型溞抗氧化系统试验进行检测。然而,在实际操作中,溞类由于体型较小而导致观测难度较大,尤其在慢性毒性试验中观察大型溞畸形时,由于溞在水体中游动速度较快,体型较小,畸形表现不统一,导致观测和操作难度较大。如图3~图5所示,大型溞幼溞的常见畸形有尾刺弯曲,第二触角发育不全,附肢发育不全等。幼溞尾刺弯曲是常见的畸形,部分弯曲在成年时会恢复,但弯曲程度较大的基本不会恢复;第二触角发育不全为较严重的畸形,影响其游泳,通过观察幼溞的游泳姿势可以发现该种畸形的幼溞,此种畸形一般不会恢复;幼溞附肢发育不全为严重畸形,此种幼溞一般存在于瓶底,存活时间较短,无法正常游动。对于存在致畸性的环境污染物,其慢性毒性试验中幼溞往往会出现不同情况的畸形。如图6所示,唑啉草酯对大型溞的慢性毒性实验中出现了不同情况的畸形。

图3 幼溞尾刺弯曲Fig. 3 The tail spines of Daphnia magna are curved

图4 幼溞第二触角发育不完全Fig. 4 The second antenna of Daphnia magnais underdeveloped

图5 幼溞附肢发育不全Fig. 5 The appendages of Daphnia magna are underdeveloped

图6 以唑啉草酯为检材的慢性毒性实验中子代幼溞不同的畸形情况Fig. 6 Different deformities of the progeny of Daphniamagna in the chronic toxicity test with pinoxaden

1.4 鱼类(Fish)

鱼类是水生生态系统的重要组成部分,对维持水生态系统的功能完整性具有重要作用。同时,鱼类也是水质基准推导中所必需的一类生物,美国、澳大利亚和欧盟等发达国家或地区的水质基准研究中均要求使用鱼类的毒性数据以加强对水域的保护[35]。斑马鱼、黑头软口鲦、食蚊鱼、孔雀鱼及日本青鳉是国际公认的淡水生态毒理学研究模型[36]。

鱼类生物毒性试验多以斑马鱼及其胚胎为受试生物进行急性、慢性毒性试验。斑马鱼毒性评价模型集合了在体动物与体外细胞模型的优势,具有高效、低成本的特点,在国外已成为化合物早期安全性快速甄别的有效模型[37]。作为一种整体动物模型,斑马鱼能够全面地检测评估化合物的活性和毒副作用。其次,由于斑马鱼基因组与人类染色体基因在多个位点具有保守共线性,与人类基因组具有87.0%的相似度,所以斑马鱼作为模式生物得出的试验数据也可以为污染物对人体毒副作用研究提供思路[38-39]。再次,斑马鱼大多数器官的功能与人类器官相同,并表现出良好的生理功能,斑马鱼等身体透明的鱼类在毒性试验中可以较方便观测到污染物对其器官的影响,对于可能有环境污染物导致的癌变和畸形具有很好的参考价值[38]。此外,鱼类在研究污染物生殖毒性方面具有独到的优势,大部分鱼类体外受精、体外发育、胚体透明且繁殖量大,便于开展生殖毒性的研究,且研究结果可以很大程度上用于推断环境污染物对脊椎动物生殖发育的影响。但是,斑马鱼在毒性评价中的灵敏度略低于发光细菌、藻类和溞类[40-41]。

当前,鱼类在城镇污水检测中应用成熟,于彩虹等[42]以日本青鳉为受试生物对城镇污水处理厂进出水进行检测,发现胚胎致死效应及胚胎发育致畸效应;刘存歧等[43]以斑马鱼为受试生物评估城市污水处理厂深度处理对污水毒性的削减情况。除常用的鱼类急性毒性试验外,鱼胚胎毒性试验也被视为可以替代动物模型进行各种类型环境评估的灵敏科学方法[40],通过鱼类行为法实时监测水质的方法在国内也得到了应用与发展。

1.5 虾类(Shrimp)

在《技术指南》所推荐的试验准则《化学农药环境安全评价试验准则 第 21 部分:大型甲壳类生物毒性试验》(GB/T 31270.21)中,日本沼虾、中华锯齿米虾或中华绒螯蟹为受试生物。虾类作为大型甲壳类的重要部分,是生态系统中节肢动物门的典型代表。大多数虾类能在水底生物和浮游生物之间形成纽带,是海洋生物链中的重要环节,以对虾、日本沼虾为代表的虾类产品在渔业中也占据重要位置。相较于其他水生生物模型,虾类具有体型大、生命力强、易于解剖和观察的优势,所以其更易用于测试污染物对内脏的毒性作用以及氧化损伤。李磊等[44]为了定量评价苯并(a)芘对脊尾白虾的毒性效应,采用水体暴露实验,研究了脊尾白虾肝胰脏、肌肉组织的5种生物标志物的毒性响应,并应用综合生物标志物响应(IBR)定量评价了苯并(a)芘对肝胰脏、肌肉组织的毒性差异。刘祥等[45]以日本沼虾为受试生物,深入探讨水体不同浓度重金属联合对水生生物的慢性毒性机制,研究不同浓度的Cd和Pb单一及联合暴露对日本沼虾的氧化损伤及交互作用。

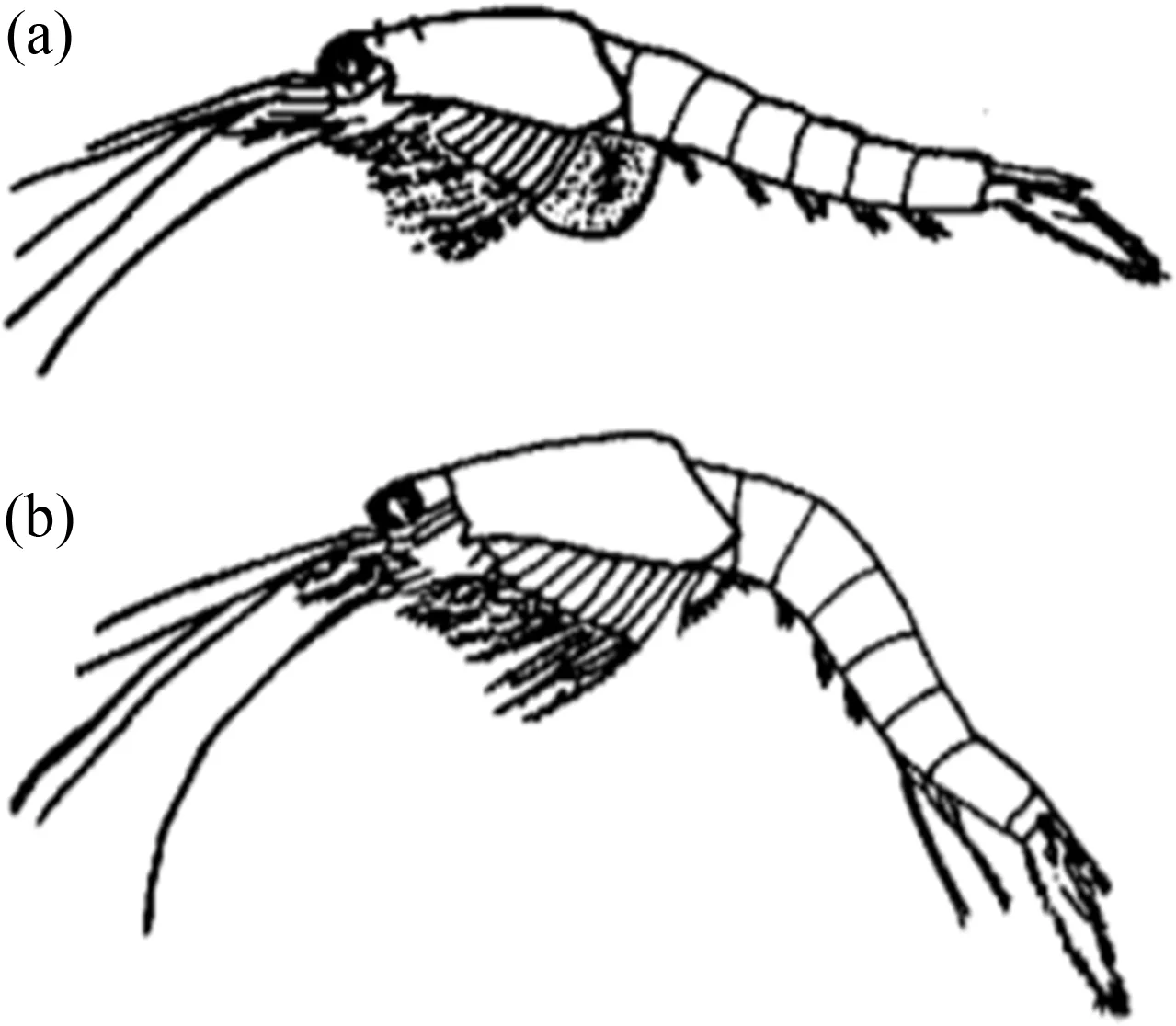

此外,糠虾也是生物毒性试验中的典型代表,其具有生活周期短、生长快、易培养、对毒物敏感等特点。糠虾法以巴西拟糠虾为受试生物,是由美国石油学会和美国实验与材料学会推荐的一种用于评价钻井液体系及各组分生物毒性的标准方法,几乎可以用于检测所有油田化学品的生物毒性。张颖等[46]等采用糠虾法对由不同类型减阻剂(目前国内常用的)配制的滑溜水进行毒性测试。但是,因巴西拟糠虾在我国无分布,国内应用较广的为黑褐新糠虾(图7),尽管巴西拟糠虾和黑褐新糠虾对标准毒物的敏感性在同一个数量级上,但同一种毒物对2种生物的毒性仍然存在一定差异[47]。

图7 黑褐新糠虾的雌性(a)和雄性成虾(b)[47]Fig. 7 Neomysis awatschensis female (a) and male (b) [47]

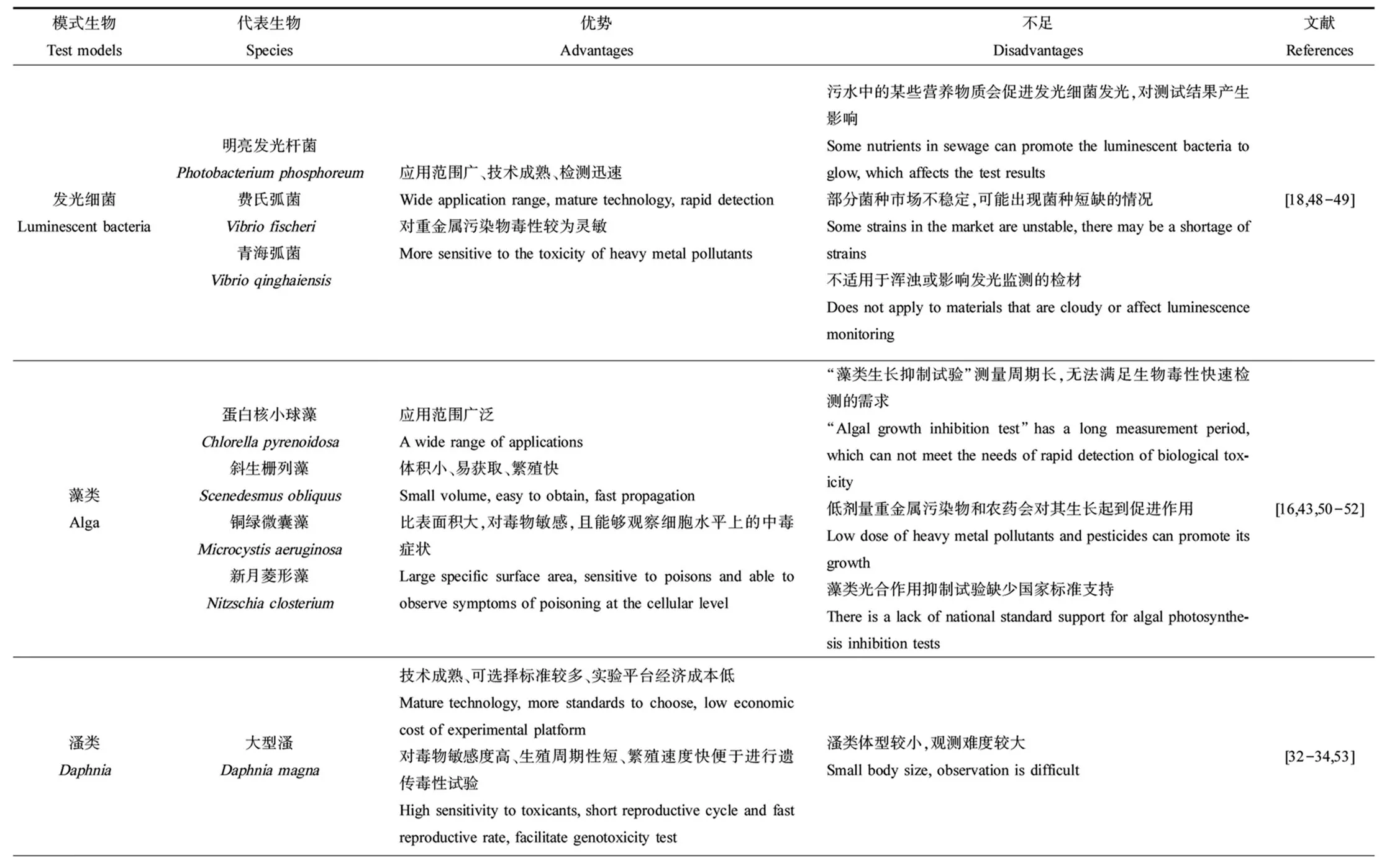

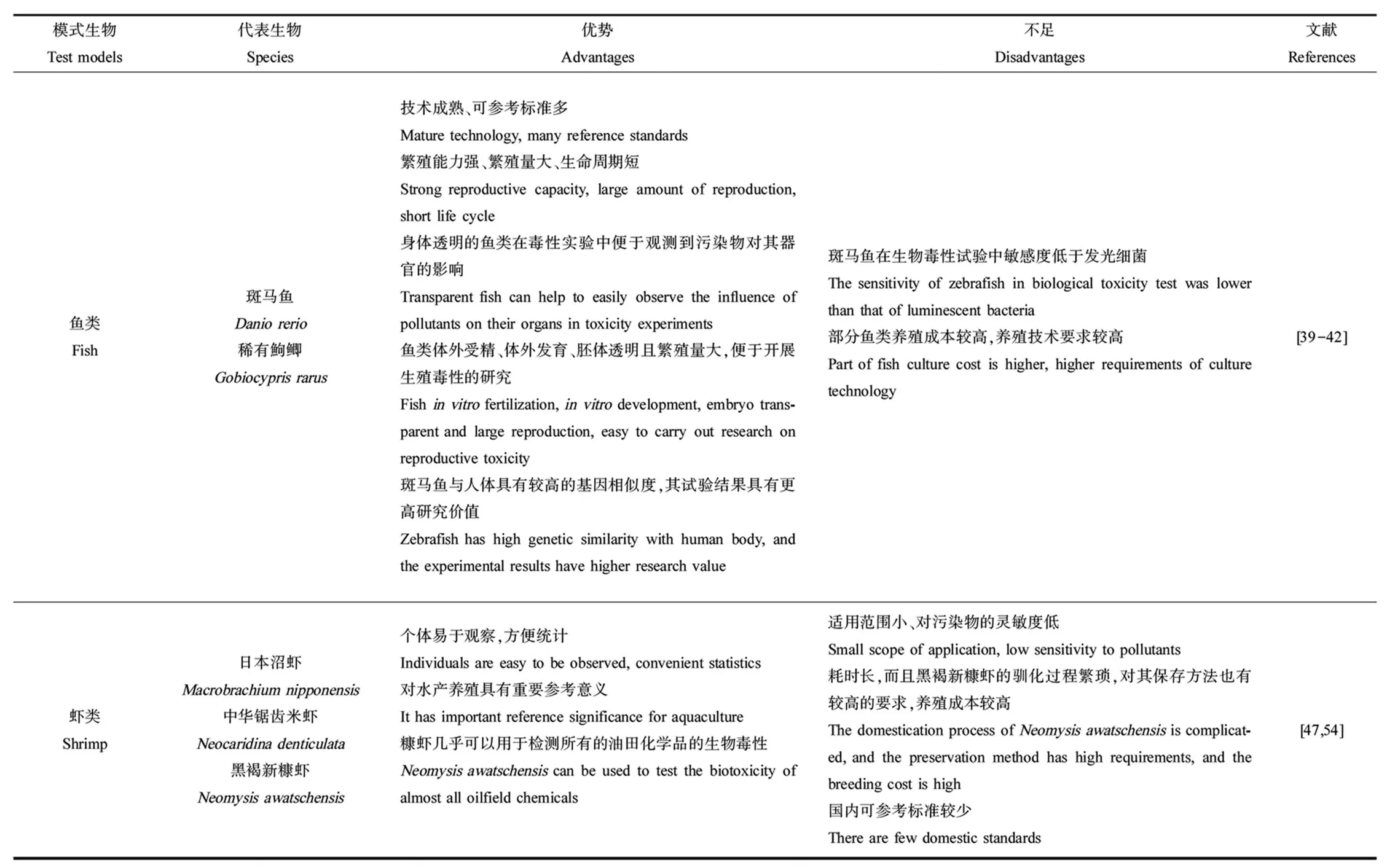

1.6 各种模式生物的优势与不足(Advantages and disadvantages of various test models)

如表2所示,各类水生生物毒性试验的模式生物在生物毒性评价中具有不同优势与不足。

表2 各类水生模式生物的优势与不足Table 2 Advantages and disadvantages of various aquatic test models

续表2

发光细菌法技术成熟,适用范围广。同时,依据发光细菌法建立的快检技术可以作为初筛手段以满足司法鉴定时效性的要求,发光细菌对污染物尤其是重金属污染物灵敏度较高。但发光细菌作为商业领域应用较成熟的毒性试验方法,部分菌种受市场影响较大,可能出现菌种短缺的情况。此外,在污水毒性检测中,污水中的某些营养物质会促进发光细菌发光,对测试结果产生影响[18,48-49]。

藻类在毒性试验中应用广泛,且藻类繁殖快、易获取、培养成本低,可以满足司法鉴定的经济利益。此外,在毒性试验中,藻类作为单细胞生物比表面积大,且能够观察细胞水平的中毒症状[16]。但藻类生长抑制试验一般需要96 h,较其他水生生物的急性毒性试验而言,时间较长。同时,低剂量重金属污染物和有机磷农药会对其生长起到促进作用[50-52],刘存岐等[43]在污水毒性测试中发现总磷的浓度与羊角月芽藻毒性呈显著负相关。需要注意,近年来在毒性评价体系中应用广泛的藻类光合作用抑制试验并未引入到《技术指南》调查评估推荐方法中。

溞类作为国际上应用较早的模式生物,相关试验技术成熟,国内外均有一定数量可参考的技术标准,且溞类生殖周期性短、繁殖速度快便于进行遗传毒性试验[32-34,53]。但是,溞类体型较小,即使是成年大型溞体长也仅在2.2~4 mm,观测难度较大。

鱼类可供选择的受试生物较多,无论是模式生物斑马鱼还是我国特有淡水鱼稀有鮈鲫,均有成熟的技术标准。同时,鱼类作为卵生动物易于进行生殖毒性试验。此外,斑马鱼身体透明且与人体具有较高的基因相似度,在试验中可以观测到污染物对其器官的影响,易于分析污染物的毒理作用与积累路径,并对人类生命健康的保护具有参考价值[39-41]。但是,斑马鱼在一些污染物生物毒性试验中灵敏度较发光细菌、藻类而言较低。其次,部分鱼类养殖成本较高,对养殖空间有要求,养殖技术难度大[42]。

应用于毒性试验的虾类,一般为大型甲壳类,体型较大,易于观察,方便统计。以对虾、沼虾为受试生物的毒性试验结果对水产养殖具有重要参考意义[54]。此外,糠虾法近乎可应用于检测所有的油田化学品的生物毒性检测。但虾类对污染物的灵敏度较低,且国内可参考标准较少,黑褐新糠虾的驯化过程也较为繁琐,养殖成本较高[47]。

结合司法实践而言,由于环境损害司法鉴定是应用于具体案件的法律服务事项,鉴定人需要参照标准方法、结合案件具体情况就模式生物的选择、试验方法的调整和证明路径的设计等方面进行合理研判及选择。在司法实践中,生物毒性评价方法多用于确定原因或排除化学物质污染引起的生物多样性改变。此外,由于不同营养级生物在生态系统中所处的位置不同,当采用一组不同营养级的生物毒性测试数据时,可以在一定程度上反映环境污染物对生态系统结构的影响。在以水生生物毒性试验为基础进行的生物多样性调查中,由藻-溞-鱼不同营养级生物构成的测试可反映环境污染物对水生食物链结构的影响,进而推断出其对生物多样性的影响。需要注意,由于细菌生存所必需的生境最小阈值较小,其在生态系统中生态位较低,其毒性试验数据对于生物多样性评价参考意义不大,所以一般不置于成组参数方法当中。

2 水生生物毒性试验的应用(Application of aquatic toxicity test)

鉴定意见作为科学证据是事实认定的关键,尽管以理化分析为主的传统环境损害司法鉴定方法能对污染物进行定性和定量分析,但无法全面、直观地反映污染物对生态环境的综合影响,故生物毒性评价方法在环境损害司法鉴定中有不可取代的重要位置。其具体原因如下:首先,增加生物毒性试验和相关评价环节,可以克服传统检测方法的缺点,通过水生生物受污染物毒害后的变化反映出有毒物质的剂量与生物之间的关系,为污染物毒性的综合评价提供了基础。其次,生物毒性评价方法弥补了传统方法的不足,可有效检测环境中所有共存污染物的综合生物效应,对推进环境损害司法鉴定的科学化进程具有重要意义。最后,其完善了司法实践领域环境类案件的毒性证明路径,在刑事领域,由于水生生物毒性评价方法广泛适用于各类化学品的毒性认定,可应用于污染物性质、种类难以确定的疑难案件;在民事领域,当生物多样性受损且明确是由于化学污染引起时,不同的生物毒性测试结果能够大致判断污染性质。例如,发光菌测试主要代表杀菌剂的影响;浮游植物测试主要代表除草剂的影响;杀虫剂大多作用于神经系统,浮游动物和鱼的测试代表对鱼类和人类的健康影响。此外,水生生物毒性试验相关方法在生态环境研究领域已经被广泛应用,受试生物也依据污染物种类不同,不断丰富且得到了发展。

2.1 无机污染物(Inorganic pollutant)

无机污染物指除碳元素与非金属结合而成的绝大多数化合物以外的,且对环境造成污染的各种元素及其化合物[5]。环境污染中的无机污染物主要分为金属类污染物和非金属类污染物,在生态环境损害中金属类污染物主要指重金属污染物[55]。

2.1.1 重金属污染物

重金属污染是指由重金属及其化合物造成的环境污染。一般认为,重金属不仅包括密度>4.5 g·cm-3的金属元素,还包括生态毒性较高的类金属元素[5]。依据《重金属污染综合防治规划》,在环境污染方面,当前所关注的重金属主要指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生态毒性显著的重金属。重金属在自然水域中含量极小,主要是由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属制品等因素所致[55-56]。针对重金属污染问题,我国重点防控的行业有重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业等。

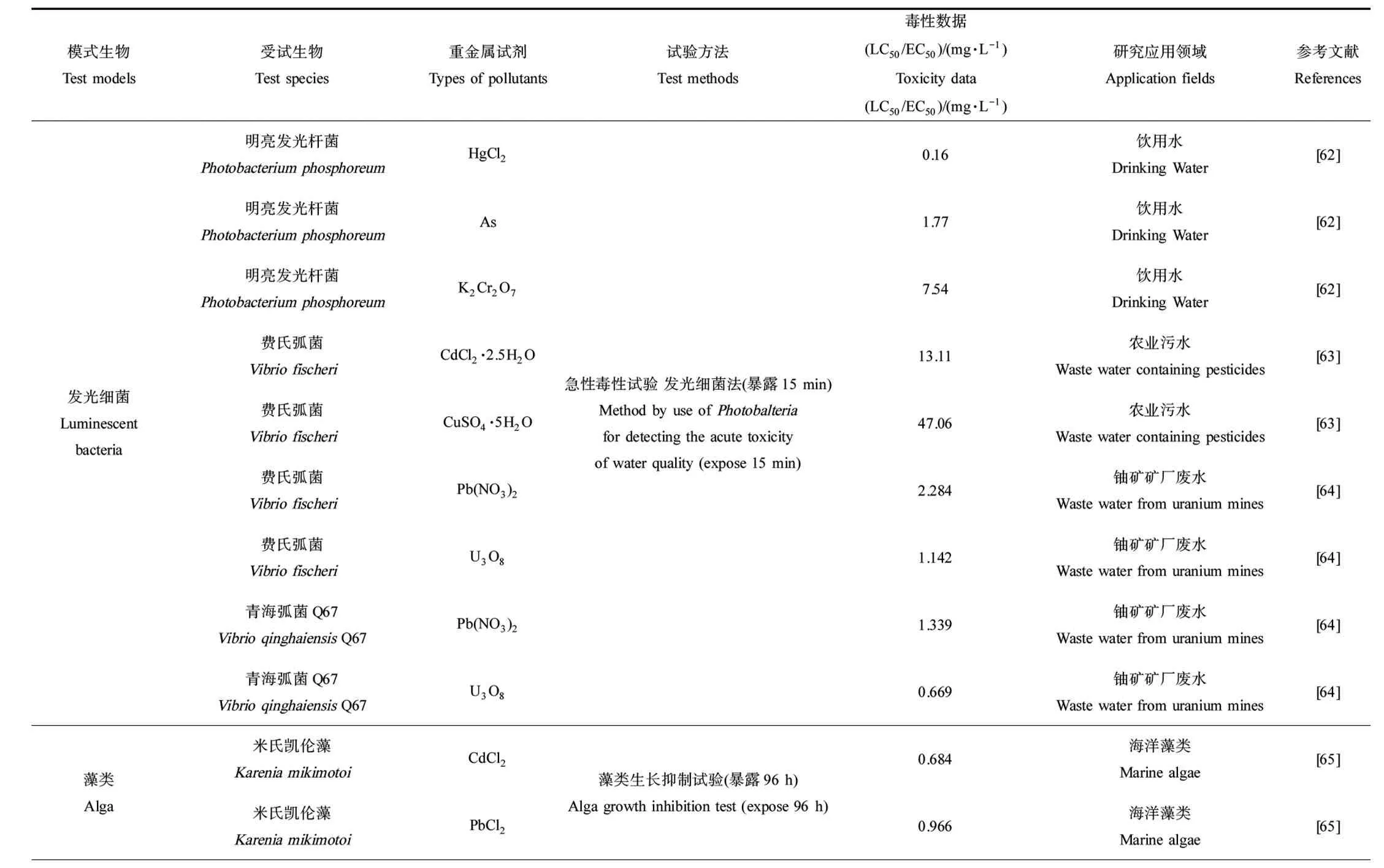

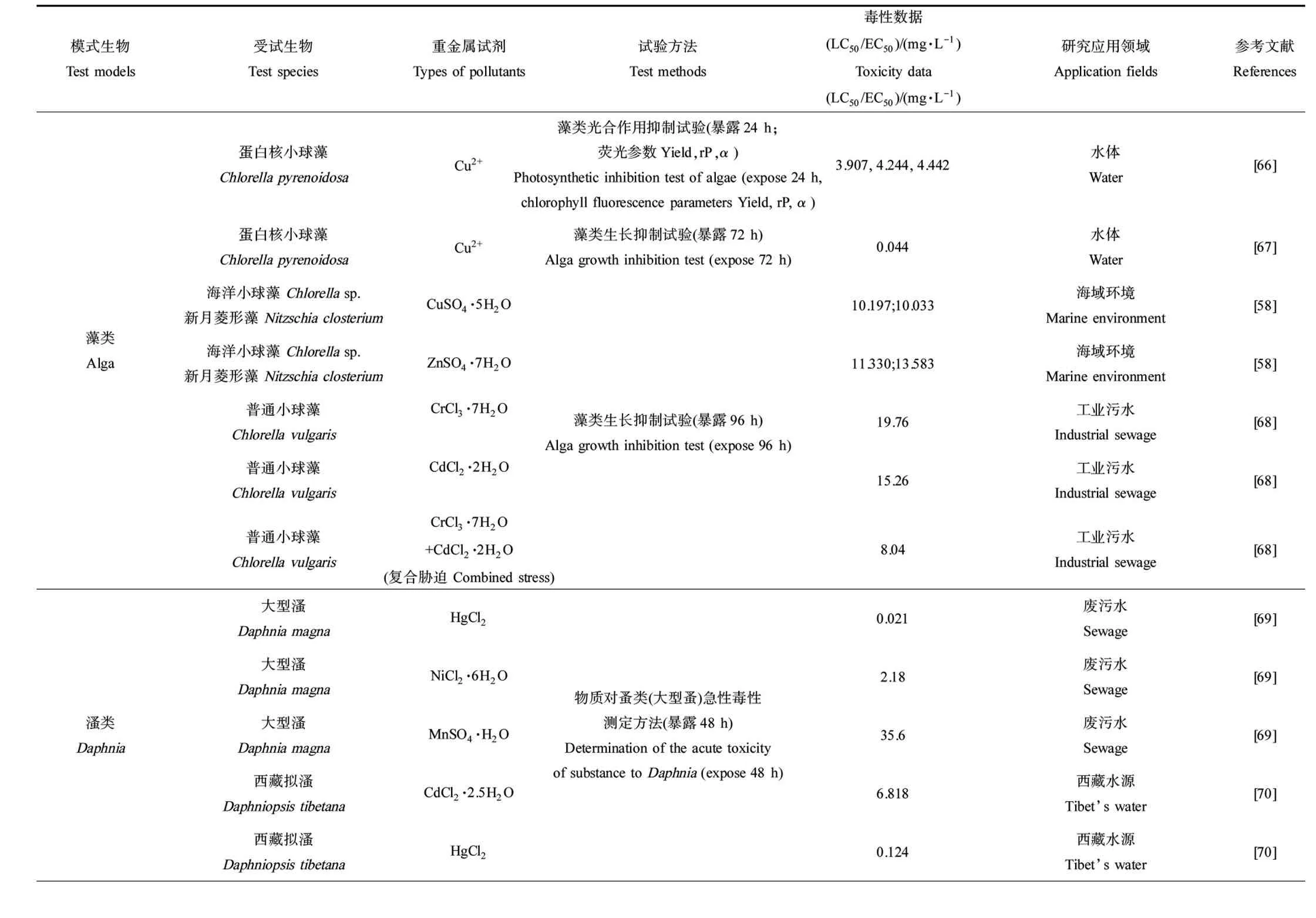

由表3可知,水生生物毒性试验在重金属污染领域应用广泛。各种水生生物对重金属污染的敏感度不尽相同,具体试验要根据污染物的类型科学合理地选择受试生物。当前,对于水生生物毒性试验在重金属污染方面的研究重点集中在6个方面:第一,不同金属离子对同一水生生物的毒性作用排序及快检技术,如陈速敏等[57]以某镀锌工厂土壤污染案件为例,在检测分析金属浓度水平的同时,建立了基于发光细菌(青海弧菌Q67)急性毒性试验的生物毒性快速检测方法,利用逐步多元回归找出主导污染物;第二,低浓度重金属离子对藻类生长的促进作用,如刘璐等[51]发现低浓度重金属铅对藻类生长具有促进作用;第三,不同金属离子之间、金属离子与农药之间、金属离子与纳米TiO2间的联合作用,如胡冰等[58]发现纳米TiO2分别和Cu2+、Zn2+对小球藻和新月菱形藻的联合毒性效应均表现为拮抗作用;第四,重金属离子对水生生物光合作用以及氧化还原系统的抑制作用;第五,重金属离子对水生动物的神经发育毒性和生殖毒性[59];第六,不同水体硬度条件下重金属离子对鱼类的急性毒性,研究发现重金属对鱼类的毒性会因水体硬度的升高而削弱[60-61]。

2.1.2 非金属类无机污染

非金属类无机污染物即不含金属元素的无机污染物,其元素构成均为非金属元素。非金属元素为具有非金属性质的元素,即没有金属光泽、缺乏延展性的元素,其在自然环境和生态环境间的变化、影响和交互作用方面具有重要地位[5]。环境中某些非金属元素是重要的污染元素,如氯、氟和硫等[5]。常见的非金属无机污染物主要包括含碳、硅的无机污染物,含氮、砷的无机污染物,含氧、硫、硒的无机污染物和含氟、溴的无机污染物。目前,对人体和自然环境危害较大的无机污染物主要有氮氧化物、二氧化硫、氰化物、砷和氟等[55]。

在实践中,较重金属污染而言,非金属类无机污染物的监测大多依靠理化分析方法,水生生物模型应用较少。然而,由于氰化物对水生生物毒性较大;所以相较于其他非金属无机污染物,针对氰化物水生生物毒性评价方面的研究较多。天然水中的氰化物大多来自含氰废水的污染,当水体环境中氰化物的浓度超过0.1 mg·L-1时就能导致鱼类行为异常甚至死亡[77]。此外,大型溞也可用于黄金冶炼工艺中含氰废水的毒性评价,笔者所在项目组曾以大型溞为受试生物进行急性毒性试验评价含氰化物冶金废水的毒性,并结合理化分析方法得出科学、全面的鉴定意见。

2.2 有机污染物(Organic pollutant)

有机污染物是指造成环境污染和对生态系统产生有害影响的有机化合物,可分为天然有机污染物和人工合成有机污染物。前者主要由生物代谢活动或其他生物化学过程而产生,如黄曲霉素、氨基甲酸乙酯和黄樟素等;后者是随着现代化合成化学工业的兴起而产生的,如农药、药品和塑料等。部分有机污染物在环境中发生化学反应会转化成危害更大、毒性更强的二次污染物,如黄樟素和黄曲霉素B1与氧化剂反应会生成强致癌物环氧黄樟素和环氧黄曲霉素B1[5]。

当前,对生态环境影响较大的有机污染物主要分为3类:第一,营养型有机污染物,主要包括耗氧及富营养有机污染物,耗氧有机污染物包括碳水化合物、蛋白质、氨基酸、油脂和酯类等,其浓度既可用五日生化需氧量(BOD5)来表示,也可用总需氧量(TOD)、总有机碳(TOC)和化学需氧量(COD)等指标综合评价;第二,挥发性有机污染物,是指对环境存在危害的挥发性有机化合物(volatile organic compounds, VOCs),其已经成为人类健康及大气环境的公害,是《大气污染防治法》的重要管制对象;第三,持久性有机污染物(persistent organism pollutants, POPs),它是指在环境中难以通过物理、化学或生物作用降解的有机污染物,其具有毒性、持久性、生物积累性和远距离迁移性等特点,是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(以下简称《斯德哥尔摩公约》)的重要协约内容[5,78]。

表3 各类水生模式生物在重金属污染领域的研究与应用Table 3 Research and application of various aquatic test models in the field of heavy metal pollution

续表3

2.2.1 营养型有机污染物

营养型有机污染物是导致水体富营养化的重要原因,是环境治理的难题,也是水质监测的重点。富含氮、磷等营养物质的工业废水和生活废水是造成水体富营养化的主要污染物[79],也是黑臭水问题的重要诱因。依据生态环境部发布的《湖泊营养物基准制定技术指南》(HJ 838—2017),我国通常使用理化指标实现富营养化监测,如氮、磷、生化需氧量、pH值、透明度和叶绿素a等。20世纪80年代,美国环境保护局在WET中引入了水生生物毒性评价方法[14],He等[41]在黑臭水的治理中也使用了多种水生生物进行毒性评价。适当引入生物毒性评价结果,结合理化分析方法,可以综合反映营养型有机污染物对水生生物的不利影响,并可对毒性成因进行科学分析。吕向立等[80]以广州市和佛山市的5个城市污水处理厂的污泥为实验对象,选取费氏弧菌为受试对象,结合化学分析方法,研究广州区域周边污水污泥浸出液的生物毒性效应;武毛妮等[81]采用OECD 201及《水和废水监测分析方法(第四版)》中的标准方法,选用普通小球藻对生活污水处理厂各处理单元进出水的生物毒性进行检测,对污水的生物毒性成因进行分析;孙晓怡等[82]以斑马鱼为受试生物,对多个重点工业污染源排污口进行毒性评价,其研究表明在21个污水排放口中,低毒以上9个、剧毒1个。

2.2.2 挥发性有机物

VOCs的管控已成为现阶段我国大气环境领域的工作重点,但我国尚未明确环保管理工作中的VOCs国家定义[83]。美国材料试验学会、美国环境保护局和世界卫生组织对于VOCs的定义存在一定差别。广义上,VOCs是所有参加气象光化学反应的有机化合物的总称,目前普遍认为,VOCs是指沸点等于或低于250 ℃的有机物[5,55]。VOCs工业源主要包括石油炼制与石油化工、煤炭加工与转化等含VOCs原料的生产行业,油类(燃油、溶剂等)储存、运输和销售过程,涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业,涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程;生活源包括建筑装饰装修、餐饮服务和服装干洗[84]。

VOCs是大气中二次有机气溶胶的重要前体物,是生成细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的共同前体物[85],加强VOCs治理是现阶段协同治理PM2.5和O3污染的有效途径。VOCs是我国《大气污染防治法》规定的协同控制污染物,北京、河北等地相继对VOCs展开了专项整治项目。当前,环境中VOCs的监测方法主要为气相色谱法、高效液相色谱法和质子转移反应质谱[86]。就水污染案件司法鉴定而言,由于水中的VOCs一般来自于企业排放的废水和废气,可以通过液-液萃取法、固相微萃取法、顶空法和吹扫捕集法进行预处理[87],再进行色谱或质谱分析,同时可结合水生生物毒性试验对废水和废气进行综合评价,以评估其对水生生物的毒性等级。

2.2.3 持久性有机污染物

我国作为《斯德哥尔摩公约》缔约国,于2008年启动中国履行斯德哥尔摩公约能力建设项目,并发布了中国履行《斯德哥尔摩公约》的国家实施计划。目前,上海等地制定了《地方政府执行“关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约”实施计划》,重庆等地设立了POPs履约能力建设项目示范区(县)。就生态环境而言,海洋、水库和湖泊等水体是POPs的重要归宿,POPs通过直接排放、干湿沉降及地表径流等方式进入水环境并被水生生物吸收、利用、传递,通过生物积累对生态系统及人体健康构成较大危害[88]。

王梦圆等[89]总结整理了斑马鱼、青鳉鱼、非洲爪蟾、稀有鮈鲫和大型溞等水生模式生物在持久性有机污染物毒理学评价中的研究进展。由于斑马鱼胚胎体外发育、透明且易观察,在环境损害司法鉴定中,推荐使用斑马鱼评价POPs的生物毒性。目前以斑马鱼胚胎为模型开展的研究较为广泛[90],且有明确的国家标准。此外,青鳉鱼的胚胎能够对二噁英类化合物作出敏感应答[91]。大型溞等浮游动物作为重要的初级消费者,在生态环境的物质循环和能量流动中起着重要作用,其对环境中POPs物质十分敏感,基于大型溞的毒性效应监测评价能够预防此类物质对营养层级较高的生物体的潜在危害[92-93]。

3 建议与总结(Suggestions and conclusions)

鉴于现阶段水生生物毒性试验理论及方法研究现状,为满足我国环境诉讼对于科学证据的迫切需求,现提出如下建议:首先,当前《技术指南》中推荐的受试生物集中在发光细菌、藻类、鱼类、溞类和大型甲壳类,具有一定局限性,应根据司法实践的要求进行扩充。因环境损害司法鉴定具有案件针对性,不同案件涉及的生态系统、优势物种、受保护物种类型多样,不尽相同。对于基础研究扎实且已被广泛应用于水生生物学、发育生物学、遗传学和毒理学等领域的实验动物,可考虑引入环境损害司法鉴定中水生生物毒性试验的范畴,如卤虫[94]、秀丽线虫[95-96]和泥鳅等;其次,针对油田化学剂生物毒性评价的糠虾法,也可以作为司法鉴定中针对油田化学剂污染以及甲壳类水产品养殖业污染的调查方法;再次,当前环境损害司法鉴定中,水生生物毒性试验方法大多应用于水体污染的调查评估中,建议在大气污染和辐射污染领域也可尝试应用发光细菌法等水生生物毒性试验方法进行毒性评价,以作为鉴定意见的参考[20,97];此外,我国已初步建立起环境损害司法鉴定统一登记制度以及生态环境损害赔偿鉴定评估的基本技术框架,之后应根据水生生物毒性试验在司法鉴定中的应用情况,针对采用水生生物毒性试验作为主要分析方法的鉴定意见,在受试生物选择、标准方法选择及调整、结果分析、鉴定人员出庭等方面建立科学、统一的证据标准,推动相关技术指南与司法制度的有效衔接;最后,当前《技术指南》推荐的方法大多为急性毒性试验,无法反映污染物的慢性毒性效应,对于疑难案件以及存在POPs的水体污染案件,针对其危害具有潜伏性、持久性和生物积累性的特点,建议引入慢性毒性试验环节以进行科学、全面的评估。

环境损害司法鉴定是环境侵权案件事实认定的重要依据。虽然理化分析方法应用广泛且技术成熟,但是因为生物环境本身的复杂性、系统性以及损害结果潜伏性等特点,仅依据理化分析试验出具的鉴定意见在科学性上存在不足。因此,应当结合生物毒性试验进行全面、综合的分析。就水生生物毒性评价方法而言,应当依据案件发生的环境以及具体情况选择合适的受试生物,对于较为复杂的案件应尽量采用发光细菌、斑马鱼和大型溞等模式生物进行试验。此外,对可能致癌、致畸以及影响种群繁殖的污染物,应以慢性毒性试验或生殖毒性实验的结论佐证。同时,由于环境损害司法鉴定服务于具体案件,水生生物毒性试验的设计应以标准为依据,考虑案件发生地的温度、光照和水体溶氧率等条件进行设计,同时在鉴定意见中予以说明。最后,如有条件,可进行多次或多种受试生物的毒性评价进行验证,以提高鉴定意见的科学性和可信度。