有轨电车建设与“城市双修”的跨界融合

2022-11-21梁正

梁 正

(上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,200125, 上海∥高级建筑师)

2019年底,《自然》杂志回顾了过去150年的科学历程及经验,提出“科学必须与时俱进,科学事业在于不断跨界融合”的观点。有轨电车因其与城市肌理密切贴合的敷设方式(线路主要铺设在道路路面上并以地面线为主)和独特的系统形象(采用沿轨道行驶的电力牵引车辆),比其他公共交通形式更注重与城市环境及景观的相互融合,也比其他公共交通形式更需要跨界融合,仅考虑其交通价值是远远不够的。

“城市双修”是国家住房和城乡建设部在2015年提出的一个概念,所谓“双修”即生态修复与城市修补。生态修复旨在有计划、有步骤地修复被破坏的山体、河流、植被,其重点是通过一系列手段恢复城市生态系统的自我调节功能。城市修补的重点在于不断改善城市公共服务质量,改进市政基础设施条件,发掘和保护城市历史文化和社会网络,使城市功能体系及其承载的空间场所得到全面系统的修复、弥补和完善。开展生态修复、城市修补和有轨电车建设都是治理城市病、保障与改善民生的重要举措,是城市转型发展的重要标志。有轨电车的建设与“城市双修”虽然分属不同领域,却有着天然的联系。有轨电车的建设可以作为“城市双修”的新载体,“城市双修”也为有轨电车的规划、建设提出了新的要求,故两者的跨界融合具有重要的现实意义。

1 重新思考有轨电车的建设边界

“城市双修”旨在更新与完善城市生态环境,而有轨电车系统线型地插入城市肌理之中,与城市中的山体、河道、湖泊、海滩、植被和绿地等自然环境相互交织,与公共服务、历史文化保护——尤其是城市街道立面、城市色彩、夜景照明等景观风貌方面均有密切的关联。实际上,对有轨电车而言,生态修复和城市修补关注的内容均分布在其建设的边界上,这就要求在设计中重新认识这个边界。

什么是有轨电车的建设边界?具体可以从城市规划(“双修”所在领域)的角度来认识。美国著名城市规划学家凯文·林奇在其名著《城市意象》中,认为边界是线型要素,但不像道路那般重要,它能够把一些普通的区域连接起来,“比如一个城市在水边或城墙边的轮廓线或建筑沿街立面等。”由此可见,有轨电车真正的边界并不等同于它的实施范围,而是它的影响范围。譬如,设置于路中8 m绿带中的有轨电车线路,其实施的界限是与机动车道路之间的侧石线,宽度只有8 m,但从城市设计的角度来看,线路真正的边界应当包括道路两侧的植物配置、城市家具,甚至是建筑立面,或者说是与其有关的全部街道宽度和视觉影响范围。从这个角度来看,对线路边界同步进行“城市双修”也是有轨电车建设的组成部分。

但在实际工程中,有轨电车建设与“城市双修”往往由于建设主体、建设范围、建设资金等原因难以充分结合。要认识有轨电车或“城市双修”的工程边界,首先需要打破传统思维的边界感,一切皆应以促进城市转型发展为根本出发点。譬如,在我国有轨电车的建设中,由于轨道路基设置及道路红线调整与实施的需要,轨道线路经过的城市道路往往需要同步改建,而城市道路及其相关市政配套部分的建设费用往往占一条有轨电车线路总投资的一半左右。在如此庞大的建设费用前提下,如果能同时对其进行适当延展,综合考虑“城市双修”的要求,避免区域的二次改造或重复建设,将带来可观的城市经济效益和社会效益。

2 跨界融合的有轨电车景观设计体系

有轨电车建设作为“双修”的重要载体,也应紧紧依托生态修复和城市修补的内容,建立自己独有的设计体系。通过梳理“城市双修”的具体要求与有轨电车建设自身的特点,二者的结合主要包括基础设施升级和沿线景观更新这两方面的内容。

2.1 基础设施升级

基础设施升级主要依托有轨电车的“线性”建设特点,主要包括管线升级、环境修复和融入绿道三方面的设计内容。

1) 管线升级是指有轨电车在改善出行条件的同时,对其沿线基础设施进行同步改造(包括线路入地、迁移或扩容)。按城市修补的要求,加紧加固或拆除存在安全风险的管线,加快改造老旧管网,积极建设综合管廊,提高老旧城区的承载能力,进而提高城市的服务能力。

2) 环境修复是指当有轨电车线路经过周边景区、生态敏感区域、规划绿带区域等时,同步加快山体修复和开展水体治理及修复工作。在选线及建设过程中尽可能保留山体自然形态,保护山体原有植被,种植乡土适生植物,重建山体植被群落。结合城市黑臭水体整治工程,系统地开展沿线江河、湖泊、湿地等水体的生态修复。

3) 融入绿道,即有轨电车建设可以与城市绿道系统相融合。绿道系统的突出特征是为行人和骑车者提供进入自然景观和人工景观的线路,而有轨电车绿色的轨道铺装与绿道景观具有先天的融合性,也与“绿道”中的步行道、自行车道等一样都是线型空间,便于在环境中予以整合。

2.2 沿线景观更新

结合有轨电车沿线经过的具体城市条件,沿线景观更新通常包括以下5种处理方式:

1) 补景与造景。与有轨电车经过区域的街道空间相结合,可以通过补景和造景的手段,对街道建筑立面、围墙、路灯和行道树等进行同步更新;当有轨电车经过历史风貌区时,还应有序推进老旧城区的更新改造,延续城市肌理,完成城市修补。

2) 扩大人行专区。按照“城市双修”的要求,有轨电车建设在改善步行出行条件的同时,还应同步拓宽城市中心和交通枢纽地区的人行道宽度,完善过街通道与无障碍设施,加强站点与地面公交的衔接,从而方便城市居民出行。

3) 美化公共区域。有轨电车经过的城市公共区域,应按照“城市双修”中的拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿、立体绿化等措施进行重点处理,特别是较宽的绿化带、步行街、环岛、公共绿地等区域。

4) 滨水空间整合。对于滨水城市,有轨电车与滨水空间的整合往往形成线性慢行长廊,轨道线路走廊不仅仅作为交通空间,还可以成为线性的滨水公共开放空间,成为城市的“流动风景线”。

5) 营造街道空间序列。街道是设有人行道的道路与其两侧建构筑物之间共同构成的具有复合功能的城市公共空间。有轨电车自身的景观系统是街道空间的重要组成部分(如接触网立柱、轨道铺装等),为营造街道空间序列具有积极的作用。

3 实践与探索

利用有轨电车规划和建设的契机,同步修复沿线城市的基础设施、空间环境和景观风貌,是国外优秀城市建设的先进经验,也是近年来我国一些城市从追求增长速度转向追求高品质发展转变的重要体现。

3.1 国外实践

法国有轨电车的建设比我国早了近30年,其发展轨迹也与城市转型和更新完全同步。以法国格勒诺布尔市为例,其首条有轨电车线路通往市中心,为保护线路经由区域环境,线路沿途的许多街道都被重新布局,市政基础设施进行了同步升级。格勒诺布尔市首次提出整合方案,在解决有轨电车车辆、线路、城市环境等问题的同时,也实现了沿线边界环境的提升(见图1)。法国的另一个城市斯特拉斯堡市在此基础上提出了系统性的具体措施:市中心对其他车辆执行严格的交通管控,建立新的行人专区,并与有轨电车系统形成统一的整体;市中心外围建立大型停车换乘区域;有轨电车的轨道区域采用草坪实现专有路权,在保证有轨电车独立运行的同时,增加了城市道路的“绿量”;车体设计超前采用大玻璃窗,既美观又可观景;巴士和有轨电车可以实现同站台直接换乘,并配套建设设计精巧的车站。建成该系统后的10年间,斯特拉斯堡市乘坐公共交通的乘客数量翻番,斯特拉斯堡市也成为了法国第一个逐步实现有轨电车网络化运营的城市。伴随有轨电车的建设和网络化运营的实现,其城市的生态环境和城市功能得到了极大的改善(见图2)。

图1 格勒诺布尔市有轨电车Fig.1 Grenoble tram

图2 斯特拉斯堡市有轨电车Fig.2 Strasbourg tram

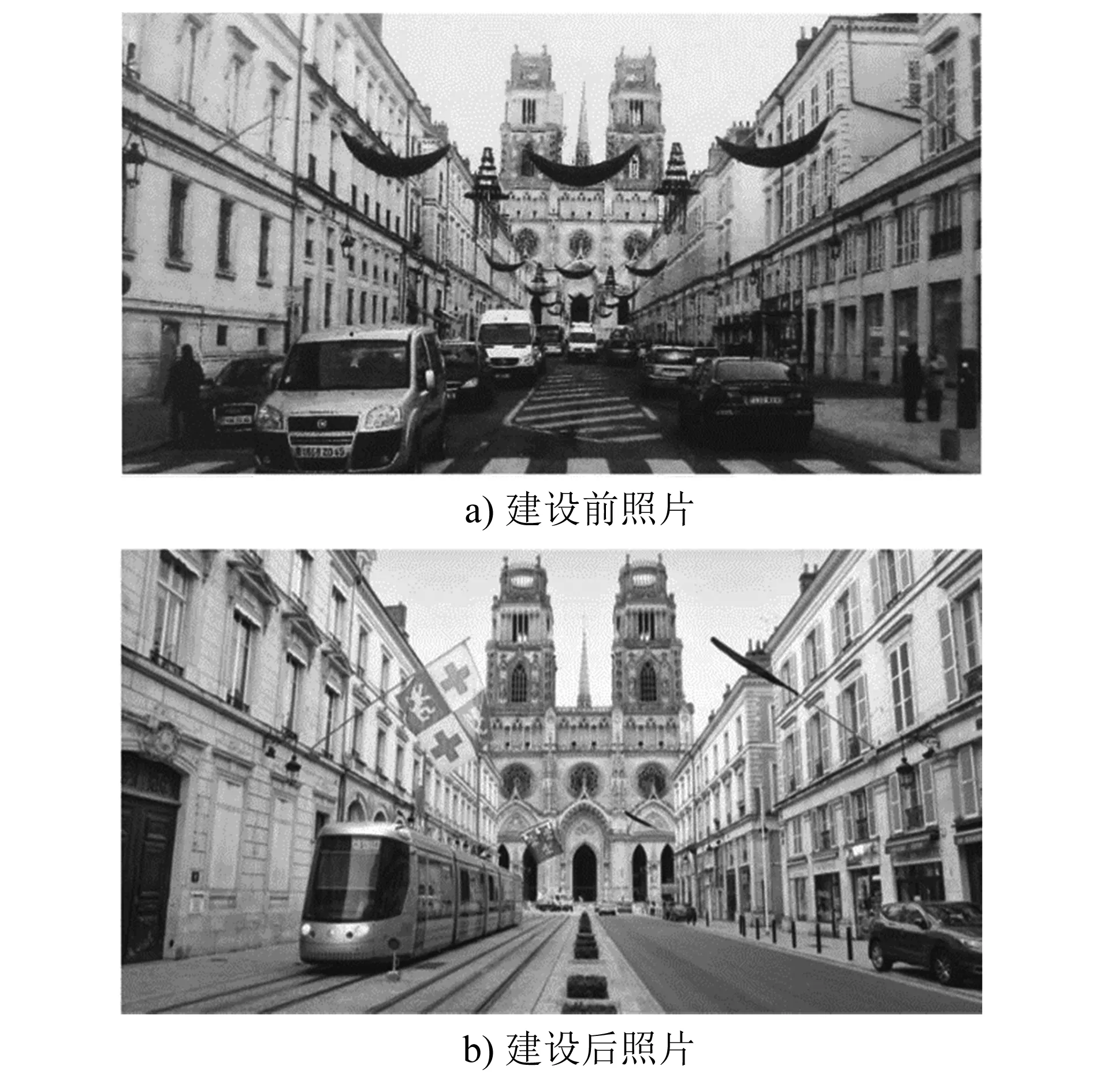

在此之后,法国其他城市的有轨电车系统纷纷效仿,因而在很多法国城市的有轨电车系统中,都可以感受到类似“城市双修”的变化。譬如,法国布雷斯特市某区域在修建有轨电车的同时,在其经由区域以节点更新的方式调整了机动车交通组织形式,扩大了行人活动的区域,并在公共空间中设置了雕塑、小品、灯具等,实现了沿线景观的更新(见图3)。又如,法国奥尔良市贞德街位于圣十字教堂的西侧,是一条精致的中世纪风格购物街,由于街道中部是机动车道,无法看到教堂的正面,街道两侧虽商铺林立,但其建筑破旧,机动车辆时常拥堵,极大地影响了该城市景观区域的环境品质。经过有轨电车建设后,贞德街调整了机动交通,强化了教堂的中心地位,修缮了街道两侧的建筑立面。更重要的是,为了不影响历史环境,有轨电车在此段取消了接触网,改由其他供电方式供电(见图4)。以上为籍由有轨电车建设完成重要区域城市修补的两个典型案例,而法国波尔多市则同步进行了生态修补——其某处山边的有轨电车通过后,将原有的高架线路入地,将机动车用地变为草坪轨道,因机动交通造成的环境破坏获得了最大程度的修复。

图3 布雷斯特市有轨电车节点建设前后对比

3.2 国内实践

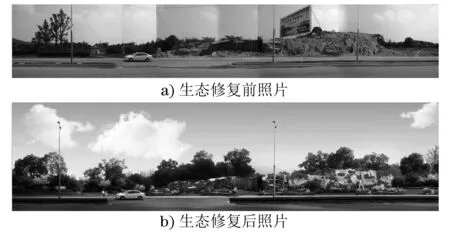

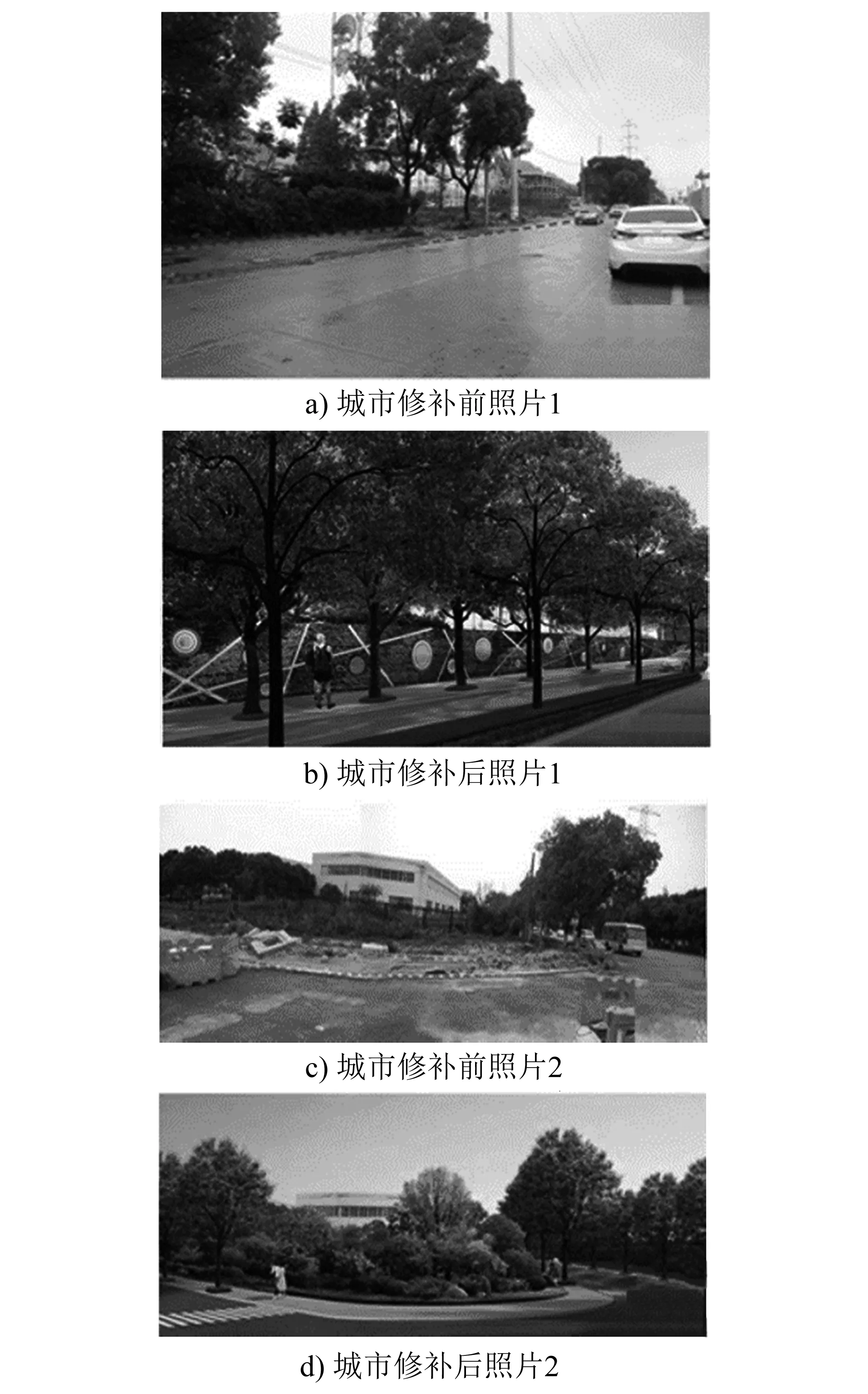

在苏州高新有轨电车及后续线路的建设过程中,建设者和设计者都非常重视沿线的生态修复和城市修补。对该线路所经过的不同特征的几个区域,设计者分别采取了相应的对策,最终取得了非常好的景观效果和环境效益。譬如,在华山路区段,对线路经过的连续裸露山体进行生态复绿(见图5);在大阳山风景区区段,线路采用高架形式,不仅使生物的多样性得以延续,还重新规划了沿线的四季植物,人在电车中,宛若画中游(见图6);在阳山西路区段,对沿线的东塘河、周巷滨、青峰滨等多条河流进行了同步的河道整治,并辟出专项资金进行景观设计和生态修复;在建林路区段,对区域水系和集中绿化带同步进行了城市设计,将绿道与轨道整合,扩展人行区域并加强有轨电车与自行车的换乘。最为难能可贵的是,在1号线工程何山路区段,对沿线2.2 km范围内两侧的街景进行了逐段梳理。这里原先主要为工业厂房集中区域,沿线为大量高架电杆和各类厂区围墙,缺乏公共空间。有轨电车设计中,采用了补景和造景的手段,进行了拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿、立体绿化等措施,塑造了一个连续的绿色街道空间,大大改善了沿线街道厂区的破旧面貌(见图7)。

图4 奥尔良市贞德街有轨电车建设前后对比

图5 苏州高新有轨电车对裸露山体的修复

图6 苏州高新有轨电车采用高架线路以保证生物多样性Fig.6 SND tram adopting elevated highway to ensure biodiversity

图7 苏州高新有轨电车沿线进行的城市修补Fig.7 City repair being carried out along the SND tram line

除了苏州外,深圳有轨电车龙华线在建设的同时,对沿线人民路和大和路等道路同步实施了排水箱涵、市政供电电缆沟、给水管等工程建设,并对燃气管和通信管进行了改迁与改造。淮安的有轨电车利用路中绿化带布置了大量当地的树种和花卉,成为城市最长的连续绿地,实现了城市景观和生态的双提升(见图8)。广州有轨电车海珠线位于美丽的珠江之滨,结合其特有优势,在广州塔站—会展东路站区段与滨江绿道结合设置,游客可搭乘有轨电车饱览绿道风情,从广州塔出发,一路向东直至绿道尽头(见图9)。可见,利用有轨电车建设契机,修复、修补沿线边界的生态环境与城市风貌,可实现基础设施的设计和沿线景观的提升。伴随着有轨电车由单线逐渐向网络化发展,城市的生态修复与城市修补区域也逐渐成“网”,进而城市特色和城市活力必将获得极大的提升(见图10)。

图8 淮安有轨电车景观Fig.8 Huai′an tram view

图9 广州有轨电车结合绿道Fig.9 Guangzhou tram combining greenery

4 结语

有轨电车建设和“城市双修”的实践都是治理城市病的重要探索。随着新时代中国城市进入一个从外延扩张到内涵提升的历史发展新阶段,“城市双修”作为一项综合城市治理工程,为认识有轨电车建设提供了新的维度。从技术上来说,两者的跨界融合没有什么技术壁垒或特别之处,关键在于理念上的更新,进而打通建设实施中的跨界管理难题,这样方可为城市转型发展提供更大的帮助。

图10 有轨电车网络化与城市双修结合Fig.10 Tram network combined with urban double repairs

致谢:感谢苏州筑园景观规划设计股份有限公司提供部分图片。