伊伐布雷定治疗慢性阻塞性肺疾病合并心力衰竭的临床效果及安全性

2022-11-18高颜凤钟静敏黄泰广

陈 明 高颜凤 钟静敏 黄泰广

1.广东省茂名市人民医院心血管内科,广东茂名 525000;2.广东省茂名市人民医院肿瘤科,广东茂名 525000

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)合并心力衰竭病情较为复杂,两病可相互影响,加速病情进展,促使心肺功能持续下降,从而威胁患者生命[1-2]。目前,临床治疗COPD 合并心力衰竭多在积极控制COPD 病情的基础上予以β 受体阻滞剂、利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂等药物治疗,以减轻心功能损害,促进心力衰竭症状消失。但COPD 合并心力衰竭患者常伴有不同程度的心率加快,会增加心肌氧耗,常规抗心力衰竭方案内β 受体阻滞剂虽可控制心率,但易产生负性肌力作用,使得药物用量受限,整体心率控制效果欠佳[3-5]。伊伐布雷定则属于窦房结If 电流抑制药物,能减慢心率,且不具备负性肌力作用,耐药性好[6-7]。鉴于此,本研究旨在分析伊伐布雷定治疗COPD 合并心力衰竭的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2021年1月茂名市人民医院收治的80 例COPD 合并心力衰竭患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组与观察组,各40 例。本研究经茂名市人民医院医学伦理委员会批准 (批号:K201815)。对照组中,男28 例,女12 例;年龄52~72 岁,平均(63.42±4.29)岁;美国纽约心脏病学会(New York Heart Association,NYHA) 心功能分级:Ⅱ级19 例,Ⅲ级16 例,Ⅳ级5 例;COPD 病程4~13年,平均(7.15±1.12)年。观察组中,男26 例,女14 例;年龄51~73 岁,平均(63.46±4.32)岁;NYHA 心功能分级:Ⅱ级17 例,Ⅲ级16 例,Ⅳ级7例;COPD 病程4~13年,平均(7.18±1.16)年。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准

1.2.1 纳入标准 ①符合《内科学》[8]中COPD 诊断;②符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[9]中的心力衰竭诊断;③NYHA 心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;④窦性心律,静息心率>70 次/min;⑤患者及家属签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 ①存在肝肾衰竭;②合并严重的心肌缺血、心绞痛;③存在精神障碍;④对本研究用药过敏;⑤伴急性失代偿发作;⑥存在血流动力学异常。

1.3 方法

两组患者均接受抗感染、吸氧、解痉、纠正酸碱平衡等基础治疗,并限制水钠摄入、维持低脂饮食。对照组予以常规抗心力衰竭治疗,口服美托洛尔片(湖南威特制药股份有限公司,国药准字H20123193,生产批号:20171215,规格:25 mg),初始6.25 mg/次,2 次/d,后期酌情增加剂量;口服贝那普利片(北京诺华制药有限公司,国药准字 H20030514,生产批号:20161104,规格:10 mg)治疗,初始2.5 mg/次,1 次/d,后期可增至10 mg/次,1 次/d;口服螺内酯治疗,40 mg/次,2 次/d;口服地高辛,0.25 mg/次,1 次/d。观察组在对照组的基础上加用伊伐布雷定(Les Laboratoires Servier,国药准字H20150274,生产批号:20160913,规格:10 mg∶5 mg)治疗,初始口服剂量2.5 mg/次,2 次/d,之后依据心率调整,最大7.5 mg/次,2 次/d,若心率降低则需逐渐减量。

两组患者均持续治疗3 个月。

1.4 观察指标

①心功能指标: 治疗前及治疗3 个月后通过心脏彩超(飞利浦超声有限公司,型号:EPIQ7C)检查两组患者的左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、心排血量(cardiac output,CO)及每搏输出量(stroke volume,SV)变化。②静息心率变化:治疗前及治疗3 个月后通过动态心电图(北京麦迪克斯科技有限公司,型号:MAECG-200)监测两组患者的静息心率变化。③N 末端脑钠肽前体(N-terminal-pro brain natriuretic peptide,NT-proBNP)水平:治疗前及治疗3 个月后采集两组患者5 ml 空腹血,以3 500 r/min速度离心10 min,离心半径16 cm,获得血清后,以酶联荧光分析技术测定NT-proBN 水平。④6 min 步行距离: 治疗前及治疗3 个月后记录两组患者的6 min最远步行距离变化。⑤肺功能指标:治疗前及治疗3个月后采用肺功能检测仪测定两组患者的呼气峰流速(peak expiratoryflow,PEF)、用力肺活量(forced vital capacity,FVC)及第1 秒用力呼气容积(forced expiratory volume in one second,FEV1)变化。⑥不良反应:包括头晕、胃肠不适、恶心呕吐、胸闷等。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t 检验,组内比较采用配对样本t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

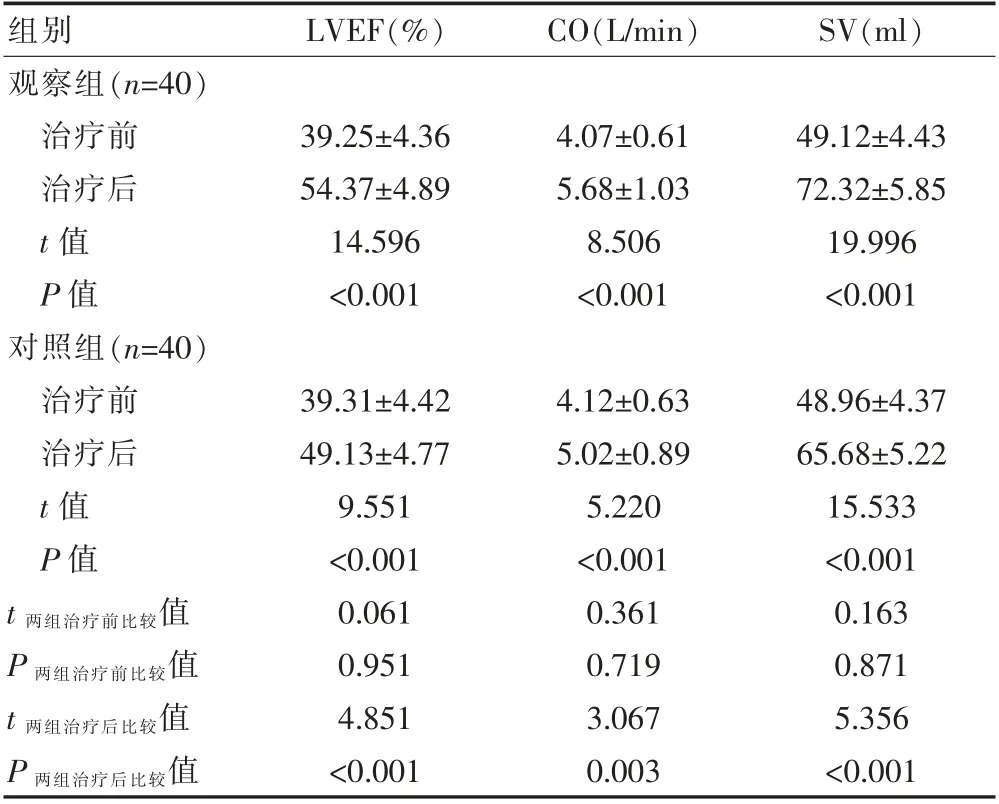

2.1 两组患者治疗前后心功能指标的比较

两组患者治疗前的心功能指标LVEF、CO、SV 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后的LVEF、CO、SV 水平高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后的LVEF、CO、SV 水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者治疗前后心功能指标的比较(±s)

表1 两组患者治疗前后心功能指标的比较(±s)

注 LVEF:左室射血分数;CO:心排血量;SV:每搏输出量

组别 LVEF(%) CO(L/min) SV(ml)观察组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值对照组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值39.25±4.36 54.37±4.89 14.596<0.001 4.07±0.61 5.68±1.03 8.506<0.001 49.12±4.43 72.32±5.85 19.996<0.001 t 两组治疗前比较值P 两组治疗前比较值t 两组治疗后比较值P 两组治疗后比较值39.31±4.42 49.13±4.77 9.551<0.001 0.061 0.951 4.851<0.001 4.12±0.63 5.02±0.89 5.220<0.001 0.361 0.719 3.067 0.003 48.96±4.37 65.68±5.22 15.533<0.001 0.163 0.871 5.356<0.001

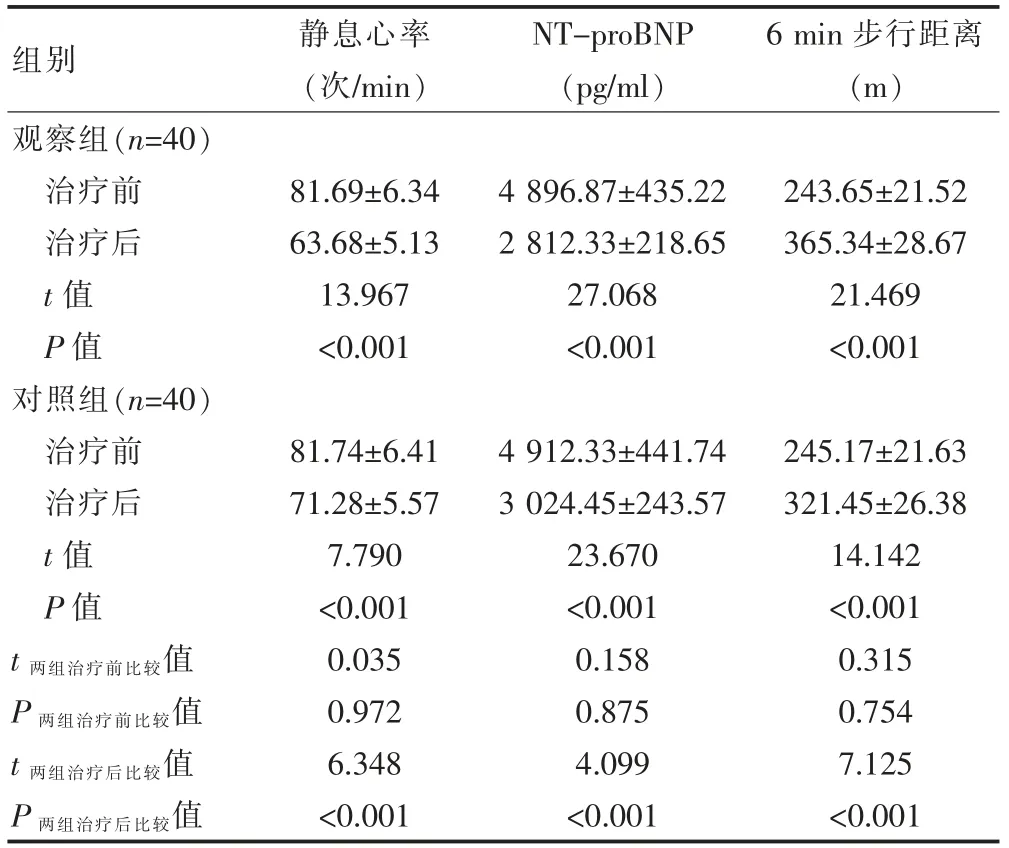

2.2 两组患者治疗前后静息心率变化、NT-proBNP水平及6 min 步行距离的比较

两组患者治疗前的静息心率变化、NT-proBNP 水平及6 min 步行距离比较,差异无统计学意义 (P>0.05);两组患者治疗后的静息心率、NT-proBNP 水平低于治疗前,6 min 步行距离长于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后的静息心率、NTproBNP 水平低于对照组,6 min 步行距离长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者治疗前后静息心率变化、NT-proBNP 水平及6 min步行距离的比较(±s)

表2 两组患者治疗前后静息心率变化、NT-proBNP 水平及6 min步行距离的比较(±s)

注 NT-proBNP:N 末端脑钠肽前体

组别 静息心率(次/min)NT-proBNP(pg/ml)6 min 步行距离(m)观察组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值对照组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值81.69±6.34 63.68±5.13 13.967<0.001 4 896.87±435.22 2 812.33±218.65 27.068<0.001 243.65±21.52 365.34±28.67 21.469<0.001 t 两组治疗前比较值P 两组治疗前比较值t 两组治疗后比较值P 两组治疗后比较值81.74±6.41 71.28±5.57 7.790<0.001 0.035 0.972 6.348<0.001 4 912.33±441.74 3 024.45±243.57 23.670<0.001 0.158 0.875 4.099<0.001 245.17±21.63 321.45±26.38 14.142<0.001 0.315 0.754 7.125<0.001

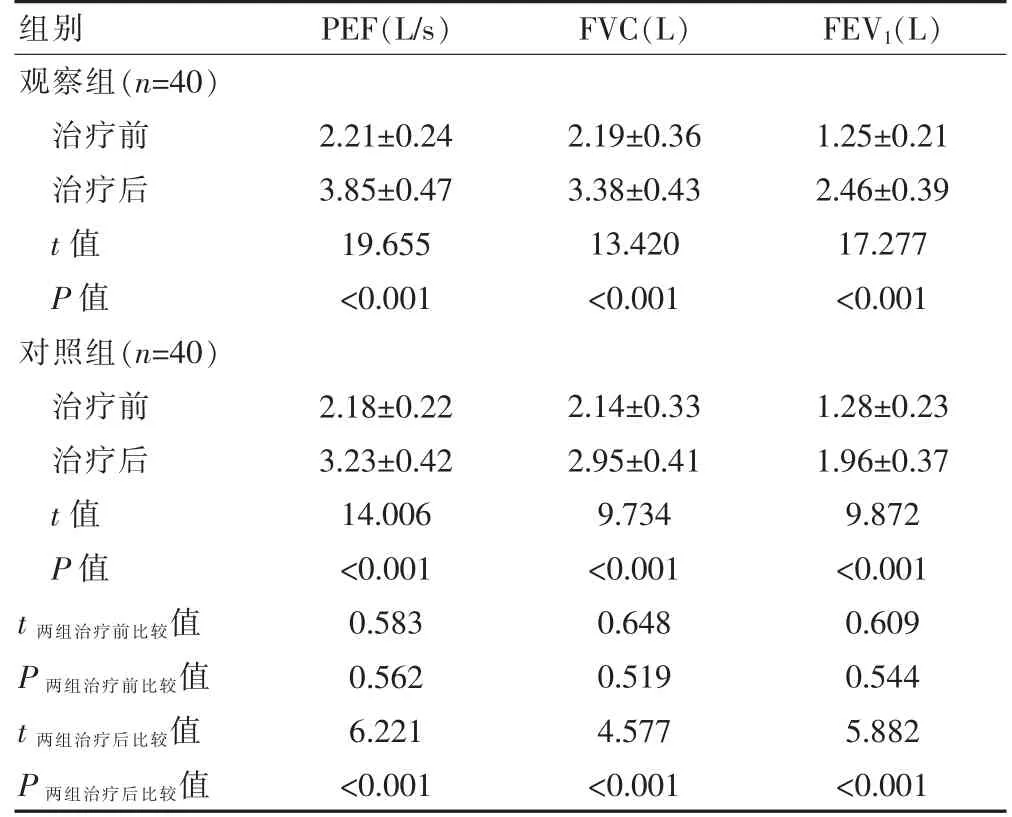

2.3 两组患者治疗前后肺功能指标的比较

两组患者治疗前的PEF、FVC、FEV1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后的PEF、FVC、FEV1水平高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后的PEF、FVC、FEV1水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者治疗前后肺功能指标的比较(±s)

表3 两组患者治疗前后肺功能指标的比较(±s)

注 PEF:呼气峰流速;FVC:用力肺活量;FEV1:第1 秒用力呼气容积

组别 PEF(L/s) FVC(L) FEV1(L)观察组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值对照组(n=40)治疗前治疗后t 值P 值2.21±0.24 3.85±0.47 19.655<0.001 2.19±0.36 3.38±0.43 13.420<0.001 1.25±0.21 2.46±0.39 17.277<0.001 t 两组治疗前比较值P 两组治疗前比较值t 两组治疗后比较值P 两组治疗后比较值2.18±0.22 3.23±0.42 14.006<0.001 0.583 0.562 6.221<0.001 2.14±0.33 2.95±0.41 9.734<0.001 0.648 0.519 4.577<0.001 1.28±0.23 1.96±0.37 9.872<0.001 0.609 0.544 5.882<0.001

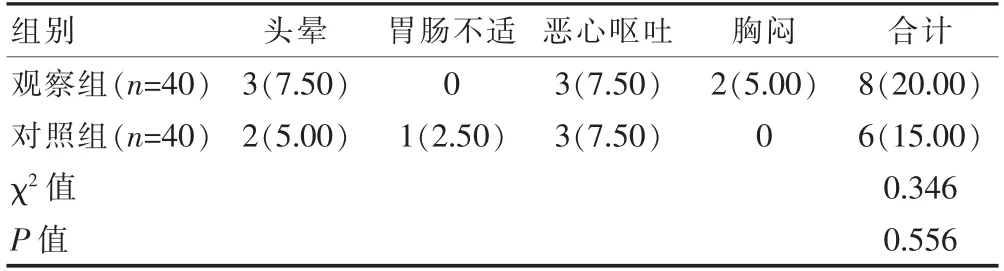

2.4 两组患者不良反应发生率的比较

两组患者的不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

表4 两组患者不良反应发生率的比较[n(%)]

3 讨论

COPD 发病机制复杂,多由吸烟、化学物质吸入、呼吸道感染等共同作用所致,可引起呼吸困难、咳嗽等一系列症状。COPD 可促使肺通气换气功能障碍,造成二氧化碳潴留,导致心率增加、血压异常升高,甚至可诱发肺动脉高压,导致心功能损伤[10-12]。心力衰竭则为多种心脏疾病终末阶段,即使心脏静脉回流足够,心搏出量仍无法满足机体正常代谢需求,易诱发体液潴留、呼吸困难等症状[13-14]。COPD 与心力衰竭并发后会加速病情进展,增加患者死亡风险。

临床治疗心力衰竭多以β 受体阻滞剂、利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂等传统抗心力衰竭方案为主,可有效阻止心力衰竭恶化,缓解心力衰竭症状,其中β 受体阻滞剂在控制心率方面的效果良好,有助于降低心率,避免心率增快对疾病控制的影响[15-17]。但对于COPD 合并心力衰竭患者而言,若处于COPD 急性加重或呼吸衰竭状态下,β 受体阻滞剂难以达到心力衰竭所需耐受量,心率控制效果难以满足临床需求。本研究结果显示,观察组治疗后的LVEF、CO、SV 水平高于对照组,静息心率、NT-proBNP 水平低于对照组,6 min 步行距离长于对照组,且治疗后的PEF、FVC、FEV1水平高于对照组(P<0.05);两组患者的不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示伊伐布雷定治疗COPD 合并心力衰竭的效果确切,可纠正心肺功能障碍,减慢患者的静息心率,降低NT-proBNP 水平,且安全性高。其原因为伊伐布雷定属于新一代减慢心率药物,具有高选择性、特异性,给药后可呈剂量依赖性抑制超级化激活的环核苷酸门控通道,从而阻止起搏If 电流产生,以控制窦房结舒张期自动去极化速率,降低窦房结自律性,达到减慢心率的作用,进而减轻过快心率对心肺功能的影响[18-19]。相较于β 受体阻滞剂,伊伐布雷定在发挥作用时不会干扰窦房结外其他部位的不应期,无负性肌力作用,不会影响心室复极、心肌收缩力,耐受性更佳[20]。在常规抗心力衰竭的基础上加用伊伐布雷定则可协同增效,进一步增强心率控制效果,以促使心率尽快恢复正常,进而增强疾病控制效果,减少心肌氧耗,改善心功能。但本研究受样本量小、观察时间短等多种因素影响,所得研究结果仍可能存在一定偏倚,后续还需扩大样本量,并延长观察时间,增加相关观察指标,开展证据等级更高的临床研究,以进一步论证本研究观点。

综上所述,伊伐布雷定可改善COPD 合并心力衰竭患者的心肺功能,稳定静息心率,降低NT-proBNP水平,延长6 min 步行距离,且安全性高。