以“硬科技”推动产业高质量发展路径研究

——以广州市为例★

2022-11-17盛秀婷孙佳张延

盛秀婷,孙佳,张延

(工业和信息化部电子第五研究所,广东 广州 511370)

0 引言

“硬科技”是衡量一个国家科技创新实力的标尺,是巩固壮大实体经济根基的强大内生驱动。当前世界各国加快布局和发展“硬科技”,以期培育一批爆发式成长的新兴产业,在未来世界格局中占据有利地位。我国高质量发展急需“硬科技”支撑与引领,“硬科技”已上升至国家话语体系。2018年,李克强总理在主持召开的国家科技领导小组第一次全体会议上首次提出要突出“硬科技”研究。2019年11月习近平总书记在上海考察时指出,支持和鼓励“硬科技”企业上市。全国主要创新型城市加紧布局“硬科技”,以此支撑实现高水平自立自强,推动产业高质量发展。

1 “硬科技”的内涵与特征

1.1 “硬科技”的内涵

目前“硬科技”并无一个严格的学术定义,但它体现了人们在推进经济发展中对核心科技创新的追求[1],其内涵仍在不断地演化和丰富。2019年有研究提出“硬科技”涵盖人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料和新能源,以及智能制造8大领域[2],随着理论的深化,2020年其范畴拓宽至新一代信息技术、新一代半导体技术、信息通信设备、生物技术、交通运输工程机械及其制造装备、医药制造、新材料和航空航天,以及新能源、节能环保十大领域[3]。2021年,有学者从物理学的最基本要素(物质、能量、信息、空间和生命)出发,梳理出涵盖五大关键领域,包含高端制造(3D打印及原材料、机器人和高端数控机床)、电池、芯片、光刻机、基础软件、工业软件、5G基站和终端、光电子(智能光传感器、新型显示器件、高速光模块和高端能量激光器)、自动驾驶汽车、航空航天(火箭、卫星、大飞机笔航空发动机)、生物医疗(化学与生物创新药、医疗诊断与影像设备、先进治疗设备与器械)等21个关键产品、涉及上千个关键核心技术的“硬科技树”[4]。

1.2 “硬科技”的特征

“硬科技”的本质特征在于“硬”,是“技术硬、志气硬、实力硬、精神硬”的关键性技术体现,具备研发投入大、研发周期长和技术壁垒高等特点。1)研发投入大,敢于勇攀科技高峰。与互联网业态模式创新不同,“啃硬骨头”需要投入高强度的人力、物力和财力等要素,培育能打硬仗、打胜仗的科技力量,需要高水平人才团队、高端创新平台和重大科技基础设施,以及稳定的经费支持。2)研发周期长,彰显科研工匠精神。在“硬科技”领域,原创性研究和关键核心技术攻关,具有周期长、风险高和不确定性大等特点,需要科技工作者“甘坐冷板凳”持久攻关。3)技术壁垒高,代表过硬科技实力。“硬科技”的“硬”代表极高的技术壁垒,具有高门槛、难以被复制和模仿的特点,是“要不来、买不来、讨不来的关键核心技术”,既能打破国外技术垄断封锁,又能填补国内技术空白。

2 “硬科技”与产业高质量发展的内在逻辑

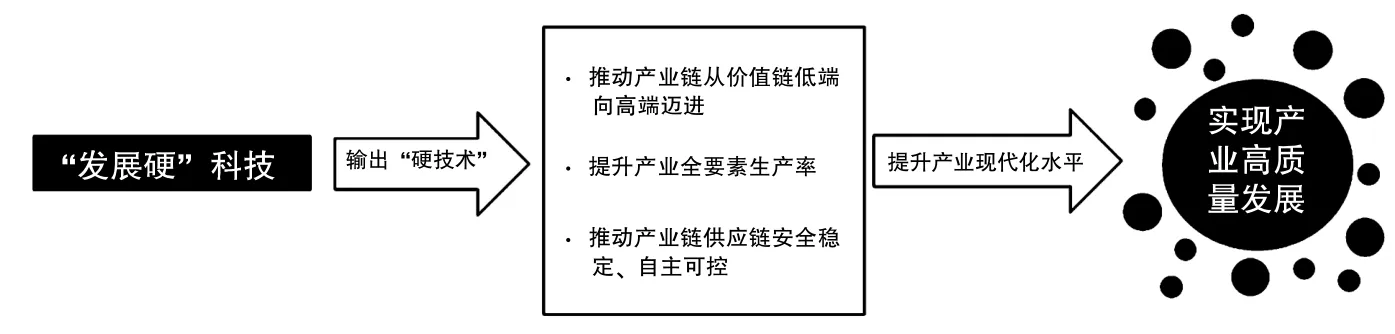

产业高质量发展是指产业布局优化、结构合理,不断实现转型升级,并显著地提升产业发展的效益[5]。着力发展“硬科技”,是实现产业高质量发展的根本途径。1)可推动产业从价值链中低端向中高端发展、实现经济高质量发展。当前,随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,劳动力成本逐步地上升,资源环境承载能力达到瓶颈,科技创新的重要性、紧迫性日益凸显。只有发展硬科技,推动产业科技创新整体能力和水平实现质的跃升,才能在新一轮科技革命和产业变革中抢占制高点。2)可提高产业全要素生产率。目前我国已进入高质量发展的新阶段,但产业发展仍主要靠要素投入、规模扩张,自主创新能力不强,全要素生产率有待切实地提高。支持硬科技创新就是加快解决我国现代产业体系中的技术短板,提升产业效益。3)推动产业链供应链“补链强链”、构筑自主可控产业链条的重要路径。“硬科技”是科研端和产业端的桥梁纽带,发展“硬科技”能为产业链产品、关键技术攻关提供高端科研供给,打通堵点、补齐短板,保障国内产业链、供应链全面安全可控,为畅通国内大循环提供有力的支撑。如图1所示。

图1 “硬科技”与产业高质量发展的内在逻辑

3 广州发展“硬科技”实现产业高质量发展的路径

3.1 广州发展“硬科技”的基础现状与存在的问题

凭借清晰的战略定位、独有的区位优势、强劲的科研实力、雄厚的产业根基和卓越的营商环境,广州“硬科技”综合实力稳步地提升,在信息技术、生命科学、新材料、新能源和先进制造等多个硬科技领域走在全国乃至世界前列。2020年广州“硬科技”创新发展水平仅落后于北京(84.04)、上海(50.48)和深圳(42.92),“硬科技”创新指数达39.45,位居全国第四[3]。广州积极构建“2+2+N”科技创新平台体系,全面抢占“硬科技”创新平台制高点。将战略性新兴产业发展作为经济工作的“首要工程”,靶向瞄准“硬科技”领域,实现产业现代化水平持续提升。积极打造“硬科技”创新“生态雨林”,夯实“硬科技”生态环境支撑点,强化“硬科技”领域产业政策支持,出台优化营商环境的系列文件,为发展“硬科技”营造优异的创新生态环境。

目前广州在对“硬科技”发展的认识上没有形成先发优势,在发展过程中仍然存在一些不足。一方面,“硬科技”企业“多而不大、大而不强”,其“头雁”作用不明显。广州高新企业共计1.2万家,落后于北京(2.72万家)、上海(1.29万家)和深圳(1.73万家)[3],支撑“硬科技”做大做强的创新主体数量和质量有待提升。部分“硬科技”产业虽然整体规模较大,但普遍缺乏顶尖龙头企业,协作效率不高,没有形成协同生态。另一方面,对产业链供应链自主可控的支撑不足。在“硬科技”领域,广州已形成信息技术、生命科学、新材料、新能源和先进制造等多个全国领先的产业集群,但核心元器件、高端芯片、关键基础材料和基础软件等产品、技术环节对外依存度仍然较高,例如:汽车产业集群规模虽超5 000亿,但发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等领域缺乏自主核心技术能力和产品创新能力。集成电路制造和电子电路制造等产业链核心环节产值仅占全市规模以上电子信息制造业产值的7%。

3.2 广州着力发展“硬科技”实现产业高质量发展对策建议

3.2.1 前瞻谋划布局硬科技发展

加强“硬科技”顶层设计,紧扣国家、省、市相关要求,强化系统布局和统筹协调,在各项战略、产业政策、科技规划和重大项目中聚焦“硬科技”。从增强产业链安全稳定性和“补链强链”角度出发,参考“硬科技”技术目录,切实地找准广州“硬科技”领域和产业方向。制定“硬科技”发展专项规划、扶持政策,明确发展定位和目标,明晰发展路径。

3.2.2 增强“硬科技”研发和支持力度

提升“硬科技”研发强度,持续地加大财政经费对“硬科技”领域的技术攻关、创新平台建设、重大科技基础设施建设等支持,提高扶持政策的普惠性、易得性。加大“硬科技”领域的技术攻关支持力度,结合实际制定支持“硬科技”研发周期计划,保障各个周期的财政经费投入。优化经费投入结构,增大对“硬科技”企业的研发投入。

3.2.3 筑牢“硬科技”源头创新的根基

加大“硬科技”创新平台建设,在关键领域,加快组建由国家及省、市实验室、大科学装置、技术创新中心和各类高端创新研发平台共同构成的“硬科技”创新平台体系,丰富“2+2+N”科技创新平台体系,集合精锐力量,切实地聚焦关系产业链安全稳定的“硬科技”技术研发。

3.2.4 打造一批典型示范产业集群

培育一批世界级“硬科技”产业集群,重点聚焦“硬科技”优势产业,培育若干具有全球竞争力的“硬科技”产业集群。充分地落实广州市产业链“链长制”工作机制,促进产业链上中小游共生发展。着力地提升产业链供应链现代化水平,稳补强控重点产业链,筛查重点产业链缺链、断链环节,加强靶向招商、产业链招商。集聚壮大一批“硬科技”领军企业。

4 结束语

“硬科技”领域重大科技创新成果是国之重器、国之利器,是国家间特别是大国之间“硬实力”角逐的决胜之地,更是支撑产业高质量发展的根基。其显著特征决定其攻关和发展的难度,各地区更应加大力度、长周期支持“硬科技”发展,以发展“硬科技”作为实现产业高质量发展的根本支撑。