底线心态研究述评与展望

2022-11-17段成钢刘新梅

段成钢, 刘新梅, 邓 程, 彭 坚

(1.西安交通大学 管理学院, 陕西 西安 710049;2.广州大学 管理学院, 广东 广州 510006)

一、引 言

自企业这种组织形态产生以来,企业失信问题便层出不穷。从食品卫生到财务造假,从环境污染到“大数据杀熟”,总是有企业以各种违规违法行为危害消费者和员工利益。屡禁不止、屡罚不改的企业败德行为折射出部分企业管理者为逐利而忽视道德、法律的心态(Wolfe,1988)。学者将个体或组织这种只关注唯一性目标(尤指功利性目标)而忽视其他事项的单一思维称为底线心态(bottom-line mentality,Greenbaum等,2012)。企业管理者底线心态在短期内虽然可以保障企业的生存和盈利,但亦可能限制企业的创新步伐和阻碍企业的长远发展(Wolfe,1988;胡楠等,2021),进而降低国家自主创新实力和国际竞争力。事实上,近年来政府也开始倡导企业管理者“把投资的存续期延长,不痴迷于急功近利、不热衷于短期变现,而能够在长周期视野下赢得技术变革带来的更大收益”①原文源自人民日报评论文章《“社区团购”争议背后,是对互联网巨头科技创新的更多期待》,见https://mp.weixin.qq.com/s/apwKrz1J DSVp2514SCMQ3A。。正因如此,底线心态逐渐受到学者和管理者的重视。

底线心态概念的提出,在理论上与实践上均具有重要价值。从理论上讲,底线心态研究的兴起与发展,对目标管理领域做出了重要的推进与拓展。具体而言,传统的目标管理主要关注个体对单个目标的偏好程度(如学习目标导向、绩效证明目标导向、绩效规避目标导向),而忽略了个体对多个目标的偏好差异(Greenbaum等,2012)。与只关注单个目标相比,个体对不同目标所具有的偏好差异(底线心态)更能反映现实中个体面对复杂组织问题的目标管理风格(Wolfe,1988)。通过认识个体对不同目标的偏好差异——底线心态,能够在一定程度上填补传统目标管理研究的空白。从实践上讲,通过开展底线心态研究,可以帮助管理者认识到只关注盈利目标而忽视其他事项(如环境保护、员工福利等)所带来的益处与危害,减少企业对社会责任的忽视,进而提高组织长久竞争力。随着国民对企业社会责任关注度的提高,一味秉持着底线心态来经营的企业将越来越难以顺应社会发展。因此,加强企业对领导者和员工底线心态的认识和干预是当代企业管理的重要内容。

虽然底线心态对于认识个体目标管理风格至关重要,但相关研究还处于起步阶段,许多议题有待解决。首先,底线心态在近些年才由西方学者提出并应用至组织行为研究领域,许多学者尤其是国内学者对这个概念的起源与界定还不甚了解。其次,在研究底线心态时,学者们应该如何对其进行可操作化测量,使用自我评估还是他人评估?另外,什么因素致使某些特定个体更容易产生底线心态?最后,底线心态是否能够提高员工绩效,又会带来何种负面结果?其作用机制是什么?目前对这些问题还缺乏系统全面的认识。

本研究拟针对以上四个议题,通过文献综述的方式尝试在如下方面对底线心态领域做出贡献:第一,追溯底线心态概念的产生背景,阐释其内涵特征及在不同社会场景中的具体表现,辨析其与相近概念的异同点,深化国内学者对底线心态概念的理解。第二,通过归纳底线心态与相近概念的测量工具,更加直观地展示底线心态与相近概念的区分度,并通过总结底线心态测量方式在针对不同研究对象下的形式变化,为扩展底线心态在多层面多场景下的测量提供了操作上的借鉴。第三,总结和归纳底线心态的前因研究所用理论,从社会认知理论、特质激活理论和资源保存理论梳理底线心态的形成机制。第四,基于认知加工理论和社会交换理论,从认知和关系两个维度探讨领导或团队底线心态对员工认知、上下级关系、行为和绩效的双刃剑效应,深化学者和管理者对底线心态影响结果的认识。通过梳理现有研究不足之处,从底线心态概念拓展、量表开发、形成机理、影响结果及边界条件五个方面进行了展望,并提炼出一个整合性理论框架,为未来研究提供参考和启发。

二、底线心态的界定及测量

(一)底线心态的内涵

底线心态(bottom-line mentality)是对底线(bottom line)这一概念的延展和扩充。在英文语境中,底线原义是指财务账目表最下面的一行或那一行写的表示盈亏的数目,即净收益②见https://www.dictionary.com/browse/bottom-line。。由此引申而来的意思就是组织最终盈利或亏损的数目,也可代表某个人所能接受的最低价格、最起码的条件(Wolfe,1988)。基于底线的涵义,Wolfe于1988年首次提出底线心态一词,并将其引入到公司管理研究中。Wolfe认为底线心态在行为主体身上的外化表现可以分为以下五个方面。第一,拥有底线心态的个体倾向于在多元情境中采取单一维度的思考方式,过于简单地看待问题并假设只有一个价值判断标准。此时个体更容易将利润作为唯一目标,并且只愿意接收正面消息。第二,拥有底线心态的个体认为一切都可以用金钱来衡量。第三,拥有底线心态的个体更着眼于近期状况。第四,拥有底线心态的个体缺少道德准则。第五,底线心态高的个体过分看重输赢。然而Wolfe并未给出底线心态的定义。为了清晰和具体地描述底线心态,Greenbaum等(2012)将底线心态定义为“为确保底线结果而忽略竞争性优先事项的一维思维”。底线心态在社会上十分普遍。例如,在传统的粗放型经济发展时期,我国很多地方官员曾“唯GDP论”而忽视了环境保护;在教育领域,部分学校和家长仍然“唯分数论”而忽视了学生的全面发展;在国家体育管理方面,曾有部分管理者“唯金牌论”而忽视了全民身体素质的提高。

(二)底线心态与相关概念辨析

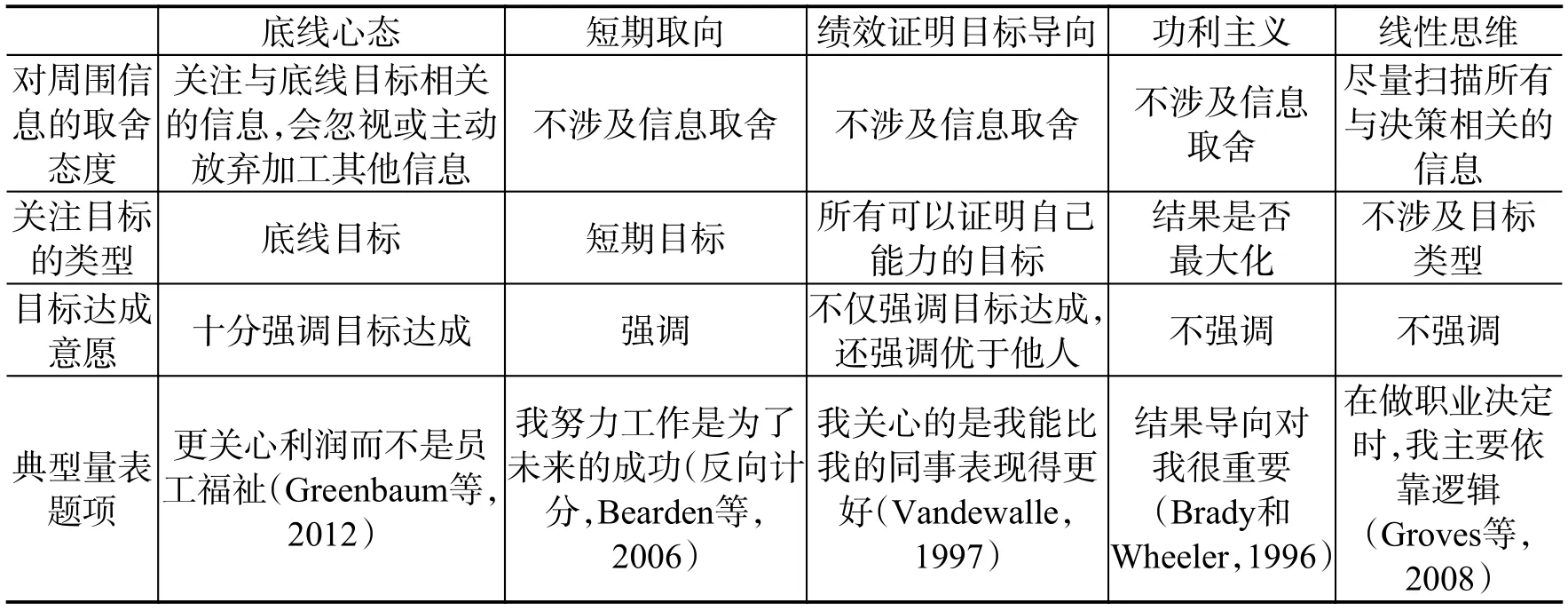

如前所述,底线心态是个体在组织中的一种单维心智模式,反映了个体对功利性目标的偏好高于其他目标(Greenbaum等,2012)。在目标管理领域,短期取向(short term orientation)、绩效证明目标导向(performance-prove goal orientation)和功利主义(utilitarianism)反映了个体在不同角度对目标的偏好,而线性思维(linear thinking style)则反映了个体在完成目标过程中对信息的加工方式。底线心态与上述概念既有联系,也存在着一定的差异。为了准确把握底线心态的特点,本文将底线心态与这些概念进行了比较,具体见表1。

表1 底线心态与相关概念的辨析

1.底线心态与短期取向

底线心态与短期取向均反映了个体对某一类目标的偏好。两者有一定的重叠性。底线心态高的个体会有考虑短期问题的倾向(Wolfe,1988)。两个概念的区别在于:主体对目标的分类不同。短期取向与长期取向相对照,指主体更关注过去和现在,是基于时间划分目标;而底线心态指主体将目标分为财务目标和非财务目标,并且认为财务目标的优先级高于非财务目标。其次,二者的研究层面不同。短期取向属于Hofstede文化理论中的一个维度,代表一种文化特征(Hofstede,2011),同一文化背景(例如一个国家或地区)下的个体通常具有类似程度的短期取向。而目前关于底线心态的研究还集中在微观层面(个体和团队层面)。底线心态是否能反映文化间差异仍需进一步研究。

2.底线心态与绩效证明目标导向

底线心态与绩效证明目标导向均代表了个体对目标达成的偏好。二者的区别主要体现在:第一,是否存在比较对象。高绩效证明目标导向的个体不仅倾向于关注绩效,更试图证明自己的能力看起来比别人更强(Porath和Bateman,2006)。而底线心态仅关注底线目标的达成,并不强调优于他人。第二,目标涵义不同。绩效证明目标导向中的目标涵义更加广泛,包括工作绩效和社交能力等目标。而目前关于底线心态的研究还只涉足财务绩效目标。

3.底线心态与功利主义

底线心态与功利主义均体现了个体在决策时对结果的关注。功利主义者认为,结果是判断一个行为或决策是否正确或道德的标准(Conway和Gawronski,2013)。如果伤害某个个体可以使更多的人受益,那么这种行为也是可以接受的。功利主义与底线心态的区别在于,第一,研究主题不同。功利主义属于道德领域概念,其关注的是决策的道德性;而底线心态属于工作领域。尽管有研究指出底线心态与不道德行为相关,但底线心态并不涉及道德判断。第二,比较维度不同。功利主义与道义主义相对,代表行为决策者对结果的偏好高于过程道义。而底线心态代表行为决策者对营利性目标的偏好高于非营利性目标。第三,对目标达成态度不同。功利主义只对决策的道德性进行判断,并不强调一定要达成该决策所针对的目标。而底线心态十分强调目标的达成。

4.底线心态与线性思维

底线心态与线性思维均反映了个体加工外部信息的方式。线性思维是指个体偏好于关注外部的、有形的数据和事实,以及通过有意识的逻辑和理性思考来处理这些信息,从而形成知识、理解或决定,以指导后续的行动(Groves等,2008)。两者的区别主要体现在:第一,对信息是否存在取舍。线性思维强调理性思考和逻辑,因此会尽量扫描所有与决策相关的信息;而底线心态仅关注与底线目标相关的信息,会忽视或主动放弃加工其他信息。第二,是否关注目标达成。线性思维是个体为完成决策所进行的一种思维方式,并不强调一定要达成目标。而底线心态则更强调目标的实现。

(三) 底线心态的测量

现有底线心态的测量主要为Greenbaum等(2012)开发的底线心态量表(bottom-line mentality scale)。该量表共4个题项,采用7点计分,被试者需回答对题项描述的认可程度。题项包括:只关心满足底线、只关心业务、把底线看得比其他任何事情都重要、更关心利润而不是员工福祉。Greenbaum等(2012)使用5个样本,分别测量了下属评价的领导底线心态、领导自评底线心态和员工自评底线心态,克隆巴赫α系数均在0.85以上,表明该量表具有良好的信度。同时,Greenbaum等(2012)检验了底线心态与目标困难度、目标权变奖励、绩效证明目标导向、绩效规避目标导向、学习目标导向的区分效度,结果证明底线心态与这些构念存在明显的区分度。表1也列举了与底线心态相近概念的典型测量题项,通过比较亦可发现底线心态与线性思维、短期取向、绩效证明目标导向和功利主义的量表测量内容有较大不同。

底线心态量表即可用于自评也可用于他人评价,当评价他人时,主语为他人(如我的主管);当评价自己时,主语为我。随着研究的不断深入,学者们将该构念扩展到氛围感知和团队层面。例如,Castille等(2018)测量了感知到的底线心态氛围(bottom-line mentality climate perceptions),其将量表题项主语设置为“这里的人们”,典型题项如“这里的人们只关心满足底线”,量表克隆巴赫α系数为0.93;Greenbaum等(2020)测量了团队底线心态(group bottom-line mentality),其将量表题项主语设置为“部门员工”,典型题项如“部门员工把底线看得比其他任何事情都重要”,量表克隆巴赫α系数为0.93。

三、底线心态的形成机制

个体的底线心态源自何处?它是由什么导致和引发的?这是底线心态研究领域近年来才开始探讨的问题(Eissa等,2019;Rice和Reed,2021)。底线心态并不是一种与生俱来的特质(Eissa等,2019),而是个体偏好功利性目标的一种思维方式,这样的思维方式受多种因素影响,它可能受到个体本身特质的影响,也可能在特定工作环境中被激发。了解底线心态的形成根源有助于企业提前预防员工底线心态的产生。纵观该领域研究,影响底线心态的相关因素主要包括环境、人格特质和个人资源三个方面。

(一) 环境

社会认知理论认为人们可以通过观察环境来模仿学习,其中一个最直观的环境对象便是他人的行为和态度(Bandura,1977)。一方面,当被观察者确实获得了成功时,这种模仿学习行为会更加强烈。在组织中,领导通常被下属视为成功的典范,因而其态度和行为被下属当作生存或成功的有效途径竞相效仿(Wood和Bandura,1989)。另一方面,领导具有奖惩的权力,其所展现的奖惩手段也进一步促使下属按照领导的思维行事。基于该理论,员工会模仿领导的思维方式来保护自己不受惩罚及获取资源。Greenbaum等(2012)即发现当领导具有较高的底线心态时,下属会受到领导的影响同样具备较高的底线心态。其通过领导和下属分别自评自身底线心态研究支持了这一观点。

(二) 人格特质

特质激活理论认为,当具有某种个性的个体接触到特定的环境时,他们会更倾向于充分表达特定态度和采取特定行为(Tett和Guterman,2000)。与社会认知理论不同,特质激活理论强调了人格特质的重要性,其认为人格特质是某种特定思维方式产生的基础,环境是该特定思维方式产生的诱因。各式各样的特质以休眠状态潜藏于个体内部,当个体所处的情境特征与某项特质相匹配时,该休眠特质会被唤醒,进而刺激个体表现出与该特质相对应的“显性”的行为意图或行为(Tett和Guterman,2000)。基于特质激活理论,学者们发现马基雅维利主义的个体具备较高的底线心态,因为高马基雅维利主义的个体唯一关心的是获得个人成功,他们往往以一种只对自己有利的方式处理工作情况,甚至可能以牺牲他人为代价。不仅如此,当他们感知到组织较高的底线心态时,其底线心态还会进一步加强,因为其更加相信底线心态是被接受和认可的(Eissa等,2019)。此外,Kim(2018)发现具有算计型思维的员工习惯于用数字或货币来度量一切,也更容易产生底线心态。除此之外,特质激活理论也暗含了会有某一类人格特质的员工更不容易在工作中产生底线心态。在Greenbaum等(2012)的论文中,其测量了员工的底线心态、核心自我评价和尽责性。变量间相关系数显示员工核心自我评价和尽责性均与员工底线心态显著负向相关,相关系数分别为—0.27和—0.19。这一结果暗示了核心自我评价与尽责性可能会降低员工底线心态的产生。

(三) 个人资源

资源保存理论认为,个体的资源是有限的,因而个体具有保护资源的动机(Halbesleben等,2014)。这里的资源包括精力、时间等所有个体觉得有价值的事物。该理论将底线心态解释为一种个人保护机制,因为底线心态下个体仅关注自己重视的目标,而不关注其余目标,这可以帮助个体保存现有资源,减少资源不必要的损耗。当个体感知到资源缺乏或流失时,从心态上看,其在资源投资时会更加谨慎,选择自己重视的目标;从能力上看,资源的缺乏也使得个体没有多余的资源关注次要目标,使得底线心态这一保护机制得到触发。在工作中,情绪耗竭能够反映个体身体和情绪资源接近耗尽的状态(Maslach等,2001)。Rice和Reed(2021)的研究表明,出于保护自身资源的目的,情绪耗竭的领导会首先关注具体的、客观的和有形的结果或目标,例如市场指标、财务指标和组织绩效指标,因为领导可以从数据上直观地看到在这些目标上投入所带来的回报。对于那些无形的目标,如员工关怀等,一方面,领导无法从这些事项上看到清晰直观的效果。另一方面,领导没有过多精力投入到这些事项上,因而情绪耗竭会促使领导具备较高的底线心态。

四、底线心态的影响结果

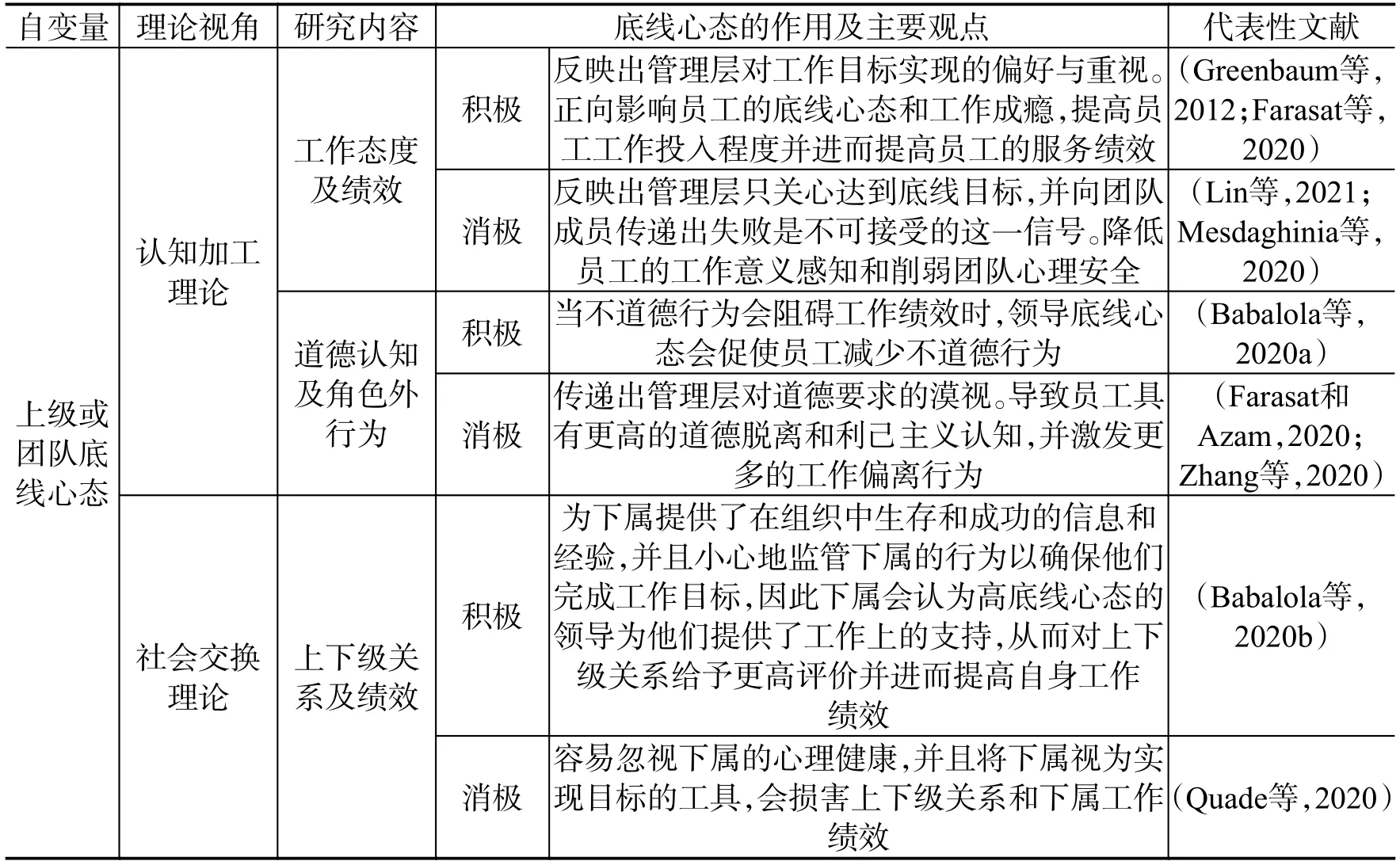

底线心态的影响结果受到了学者们广泛的关注。当前文献主要从认知和关系两个方面考察领导或团队底线心态对团队或员工认知、行为和绩效的影响(见表2)。

表2 底线心态的影响结果

(一) 认知方面

领导态度和团队氛围包含着重要的社会信息,员工可以据此形成对自身工作或环境的认知。学者们主要依托认知加工理论来探究领导或团队底线心态对员工认知的影响(Greenbaum等,2012;Bao等,2019;Farasat和Azam,2020;Babalola等,2020a)。认知加工理论视角主要涉及社会认知理论和社会信息加工理论,用以解释员工如何借由他人行为或态度传递的信息对工作进行认知解读,从而塑造后续的行为(王震等,2019)。社会认知理论从观察学习的角度来解释人类的行为,强调人们通过观察和模仿他人的行为和态度来学习(Bandura,1977)。该理论进一步表明,如果模式化的行为能带来他们重视的结果,或者模式化的行为被认为是可信的,那么个人更有可能采取模式化的行为。与社会认知理论较为相似,社会信息加工理论认为个体会关注身边的环境线索,并据此指导自身态度和行为(Salancik和Pfeffer,1978)。环境线索让人们识别当下处于何种情况,并了解决策制定的标准和依据。在组织中,领导的认知模式可看作组织态度和行为的规范或代表,团队氛围则是团队成员对团队做事风格的整体感知(Gong等,2013),这两者均传递了重要的环境线索,亦是员工认识和理解自身工作的重要信息来源。

从认知加工理论视角出发,学者们发现领导和团队底线心态对员工认知具有重要影响(Greenbaum等,2012;Farasat和Azam,2020;Zhang等,2020;Babalola等,2020a)。在工作态度和工作绩效方面,目前的研究并不一致。部分学者认为,上级高底线心态传递出管理层对工作目标实现的偏好与重视,这将正向影响员工的底线心态(Greenbaum等,2012)和工作成瘾(Farasat等,2020),提高员工工作投入程度并进而提高员工的服务绩效(Babalola等,2020a)。例如,Babalola等(2020a)通过对中国南方的一家大型金融集团的销售人员调研发现,员工感知到的高管底线心态会积极影响其顾客服务绩效。这一发现在以银行职员为样本的研究中也得到了验证(Babalola等,2020b)。

另外部分学者则认为,上级或团队高底线心态反映了管理层只关心达到底线目标,并向团队成员传递出失败是不可接受的这一信号(王鑫涛,2020)。在这种情况下,员工被视为工作的工具而逐渐丧失工作意义(Mesdaghinia等,2020)。团队则容易规避高绩效目标以避免可能的失败(Lin等,2021),并且不愿意花费时间来讨论棘手问题,从而阻碍团队心理安全的形成(Greenbaum等,2020)。例如,Lin等(2021)通过对一家食品连锁公司的258个团队研究发现,领导高底线心态情况下,团队更易形成绩效避免目标导向,关注如何避免错误而非证明自己能力,这反而会引起领导对团队绩效产生较低评价。Greenbaum等(2020)通过121个工作团队发现团队高底线心态会降低团队心理安全并进而削弱团队创造力。通过对114对领导—下属配对样本进行研究,Rice和Reed(2021)也发现领导底线心态越高,越容易简单粗放式地管理团队,而不会战略性地使用政策和实践来有效地给员工传达组织目标。

在道德要求方面,目前的研究结论也不一致。多数学者认为上级底线心态传递出管理层对道德要求的漠视,以及道德可为业绩让步这一信息(Wolfe,1988;Zhang等,2020)。受此影响,员工对自身道德要求更加宽松,并更加关注自身利益,从而形成较高的道德脱离(Farasat和Azam,2020;Zhang等,2020)和利己主义认知(Babalola等,2020a),以及较低的同情心(Greenbaum等,2020a)。受此影响,领导或团队底线心态会进一步促进员工工作偏离行为(Greenbaum等,2012;葛乙九,2018;Farasat等,2019;Farasat和Azam,2020;Zhang和Xie,2020)和减弱组织公民行为(Eissa等,2019),以及增强消极领导行为。例如,Greenbaum等(2012)的研究显示,领导底线心态会通过提高下属底线心态增强下属对同事的社会阻抑行为;Babalola等(2020b)、Farasat和Azam(2020)及Zhang等(2020)分别独立地发现了领导底线心态积极影响下属的亲组织不道德行为。Mawritz等(2017)研究发现,管理者的底线心态越高,越容易对越轨的下属实施辱虐管理。通过一项对中国六家信息技术公司的研究,Greenbaum等(2020a)也发现当领导感知到公司高管底线心态较高时,其越不容易采取道德型领导风格。然而,近期有学者发现,当不道德行为会阻碍工作绩效时,领导底线心态也会促使员工减少不道德行为。Babalola等(2020a)以销售人员为研究对象,发现领导底线心态显著降低销售人员对顾客的不文明行为。

(二) 关系方面

领导底线心态除了影响员工的认知,还会影响其与员工的关系。在关系方面,学者们从社会交换理论出发探讨领导底线心态对员工的影响(Quade等,2020;Babalola等,2020b)。社会交换理论认为上下级之间的社会交换由双向交易组成,其中主管提供资源给员工(例如信息、支持、奖励等),然后员工通过工作进行回报(Cropanzano和Mitchell,2005)。换言之,当雇主关心和照顾雇员时,积极的社会交换关系就会产生,而良好的社会交换关系又会增加彼此之间的承诺(Cropanzano和Mitchell,2005)。部分学者认为,高底线心态的领导容易忽视下属的心理健康,并且将下属视为实现目标的工具,会损害上下级关系(Quade等,2020)。例如,Quade等(2020)通过两个时滞性研究发现,当领导底线心态高时,下属会感知到低质量的领导成员交换关系,并进而产生较低的工作绩效。另外一部分学者则认为,高底线心态的领导为下属提供了在组织中生存和成功的信息和经验,并且小心地监管下属的行为以确保他们完成工作目标,因此下属会认为高底线心态的领导为他们提供了工作上的支持,从而对上下级关系给予更高评价(Babalola等,2020b)。例如,Babalola等(2020b)以尼日利亚和西非国家的银行职员为研究对象,发现当领导底线心态高时,员工更容易感到自身有义务完成底线目标并进而提高自身工作绩效。

五、结论、启示与展望

(一)研究结论

通过上文对底线心态研究脉络的梳理不难看出,国内外学者对底线心态展开了积极的探索,且相关成果主要集中在近5年。通过从概念内涵、测量工具以及相关实证研究等多个方面对底线心态的现状和发展动态的梳理,本研究得出如下结论:

第一,底线心态是一个独立的概念。底线心态反映了个体对不同目标的偏好差异,是对目标管理领域概念的重要补充。虽然其在行为主体身上的外化表现与短期取向、绩效证明目标导向等概念有一些重合,但其更强调思维方式的单一性。通过细致对比可以发现,在对周围信息的取舍态度、关注目标的类型、目标达成意愿、典型量表题项等四个方面上,底线心态与短期取向、绩效证明目标导向、功利主义及线性思维等相似概念均存在相对明显差异。第二,底线心态的测量方式较为单一,目前均采用Greenbaum等(2012)开发的针对领导底线心态的量表。但该量表可扩展性较好,目前已有部分文章将该量表改编用以测量团队底线心态和底线心态氛围感知,并证明了改编后的量表仍具有良好的信度。第三,环境、个人特质和个人资源是影响底线心态产生的主要因素。上级高底线心态、偏暗黑的人格(如马基雅维利主义)和资源流失容易激发员工底线心态(Eissa等,2019)。然而底线心态的前因研究主要集中在个体层面,且相关研究较少,使得学者对底线心态的产生机制认识不够全面,同时不利于管理者从宏观上把握和管理员工底线心态。第四,底线心态具有双刃剑效应。虽然底线心态可使得员工更加关注底线目标而提高绩效(Babalola等,2020a,2020b),但其也会降低领导成员交换关系或减低成员的心理安全而损害员工任务绩效和创造力(Greenbaum等,2020;Quade等,2020),并通过降低员工对自身道德要求而引发员工工作偏离行为(Greenbaum等,2012;Farasat等,2019;Farasat和Azam,2020;Zhang和Xie,2020)。总体而言,底线心态的消极作用大于其积极作用。

(二)管理启示

由于底线心态会显著影响员工认知、行为和绩效,因而底线心态研究对组织内部员工管理具有重要意义。从现有实证研究结论可以发现,底线心态对员工的积极影响不及其消极影响,这提醒企业应警惕管理者和员工底线心态的产生,并增加对底线心态的干预。首先,企业在选拔人才尤其是中高层人才时应更加谨慎,应考虑应聘者人格特质和目标管理风格是否适合该企业。例如,对于社会声誉已经很高的企业,应减少雇用高底线心态的管理人员,因为高底线心态的管理者容易忽视员工关怀等企业社会责任,可能会为企业声誉和形象造成巨大负面影响。其次,在设置目标时,一方面,企业高层应适度安排目标难度和工作量,预防员工在工作中因过劳而产生底线心态,例如企业高层可邀请中层甚至基层员工一起参与目标决策过程,从而制定出更加适配于企业和员工的目标。另一方面,企业高层也应将研发投入、污染排放量等非功利性目标明确纳入绩效考核范畴,增加员工对非功利性目标的重视。最后,企业应完善规章制度,加强对员工的人文关怀。这样,即使下属受到高底线心态上级的影响而意欲行使不道德行为时,也会受到企业规则的约束;而当高底线心态领导缺少对下属的关心时,企业的人文关怀政策也能够时刻补位,帮助树立员工积极的工作心态。

(三)研究展望

本文从概念内涵、测量工具以及相关实证研究等多个方面对底线心态的现状和发展动态进行了梳理。可以发现,国内外学者对底线心态展开了积极有效的探索,但研究仍处于起步阶段,存在诸多不足之处。如图1所示,未来研究可着重关注以下几个方面:

图1 底线心态未来研究进展

1.深化底线心态的概念内涵

尽管目前底线心态概念具有明确的界定,但其与绩效证明目标导向、功利主义等概念仍存在一定的重合(Wolfe,1988)。这使得学者难以把握底线心态的本质,并难以理清底线心态与其它构念之间的关系。尤其学者们通常从单方面研究底线心态的影响,使得这一问题更为突出。例如,如果仅关注底线心态对员工工作态度的影响,则底线心态与绩效证明目标导向的功能较为相似(Farasat等,2020);如果仅关注底线心态对员工道德认知的影响,底线心态又与功利主义作用相仿(Zhang等,2020)。未来研究可通过实证探索底线心态与类似构念的差异,并从更加全面的角度研究底线心态而非仅关注其某一面。

此外,底线心态的内涵不够清晰。底线心态虽然强调了个体将功利性目标作为唯一目标,但并未说明这一心态是贯穿生活或工作始终还是仅存在于目标未实现阶段。如果个体在生活中自始至终保持着底线心态,那他在目标实现之后还会继续追逐目标,追求“多多益善”;而若个体只是在目标未实现阶段持有底线心态,那当目标实现之后他可能更换目标。对前者而言,追求功利性目标是无止境的,而对后者来说,追逐功利性目标只是一个阶段性态度。上述差异不仅直接导致个体在目标实现之后的态度与行为,也会影响目标制定过程(Lin等,2021)。在组织中,目标执行者如中层管理者和基层管理者也会参与组织目标决策。若其认为追求功利性目标是无止境的,则在参与目标制定时不会介意目标的难度;而若其只在目标未实现阶段存在底线心态,则在参与目标制定时更可能倾向于选择较低目标以保证实现。Greenbaum等(2012)从侧面佐证了这一现象的存在,其发现个体底线心态与绩效证明目标导向、绩效规避目标导向均有显著的正向关系。未来研究可通过扎根研究和日记研究来探索个体底线心态在目标完成后的变化幅度,并从概念上区分上述两种底线心态。

最后,底线心态属于舶来词,其在中文语境下可能会引起理解上的偏差。东方文化下底线代表个体必须坚持的最低条件或限度①见https://www.zdic.net/hans/%E5%BA%95%E7%BA%BF。。在实践中部分管理者将底线心态理解为仅仅守住底线的消极态度,或使用底线思维来强调“立足最低点,争取最大期望值”的心态,以反映个体的忧患思维和危机意识。这与西方文化背景下底线心态的概念均有较大区别。而国内学者在研究底线心态时采用的是西方学者给出的定义,并未充分考虑国内管理实践者已有的认知。未来本土化研究应结合中文语境下底线的含义,用更加简洁准确的词语来描述西方学者所定义的底线心态。例如,“唯利是图”一词亦可反映底线心态的内涵,学者们可考虑采用“唯利心态”等词语来替代底线心态,让学术研究用语更加贴切管理实践。

2.丰富测量方式

在底线心态的测量上,现有实证研究均采用Greenbaum等(2012)开发的针对领导底线心态的量表,忽视了管理层级的差异。例如该量表中“我更关心利润而不是员工福祉”这一题项更针对管理者而非普通员工。当被试为非管理岗位员工时,其可能无法回答这一问题。未来研究应开发可适用于不同岗位的更为普适的底线心态量表。另外,目前底线心态的测量工具是基于西方文化背景构建,其量表未必适用于不同文化尤其是中国文化。若直接将原始量表翻译为中文进行测量,可能会产生歧义(葛乙九,2018;王鑫涛,2020)。例如,原始量表中包括“把底线看得比其他任何事情都重要”这样的题项,国内被试对该题项的理解可能与该题项原有涵义有所不同,从而导致测量结果未能准确反映构念的含义。因此,开发适用于我国文化背景下的底线心态量表将是未来的研究方向之一。最后,目前关于底线心态的研究均集中在管理学领域,而个体底线心态在非管理学领域下也非常常见,例如教育行业的“唯分数论”、经济发展领域的“唯GDP论”、体育竞赛中的“唯金牌论”等。未来研究应拓展非工作领域下底线心态的研究并开发针对不同场景的底线心态量表。

3.探索底线心态的产生机制

目前,底线心态的前因研究较为薄弱,仅有少量研究从环境、个体特质和个人资源等个体层面探讨了底线心态的形成诱因。未来研究应从多层面关注员工底线心态的产生机制,以帮助企业更好地预测和管理底线心态。

从个体层面来讲,个体的社会学特征(性别)和工作价值取向(职业取向)等可能影响其底线心态的形成。例如,男性通常比女性更具功利性,不注重关怀和同情他人(刘明伟等,2020;刘传军和廖江群,2021),当盈利与道德冲突时,男性更容易选择盈利性结果而撇弃道德。另外,持职业取向的员工倾向于追求更高的社会地位,其将工作视为晋升的手段(田喜洲等,2013)。在组织中,员工为组织创造的利润多少是决定其晋升与否的关键因素。因而,职业取向高的员工在工作中首要关注盈利性目标,更容易产生底线心态。

从团队和组织层面来看,团队性质(临时项目团队)、组织结构(薪酬构成)、组织所属行业等亦可以影响员工底线心态。例如,临时项目团队通常具有明确的工作目标和生命周期,当任务完成后项目团队即可解散。这种临时性的团队不利于成员建立信任和共享心智,同时增加了团队治理中的委托代理问题及短视现象(王杉和茅宁,2020),使得团队成员可能产生较高的底线心态。此外,薪酬构成反映了企业对不同方面工作内容的重视程度。当薪酬构成中激励性工资(如奖金等)占比较高时,意味着企业试图通过薪酬激励员工超额完成目标。此时员工为了获得更多物质回报,更倾向于关注与薪酬直接挂钩的目标,而忽视其他目标,从而具有较高的底线心态(Park和Sturman,2021)。最后,不同行业对功利性目标的强调程度不同。对于金融、租赁等行业,员工天然地需要关注利润、投资回报率等要素,长此以往,员工更容易形成仅关注功利性目标的习惯。Cohn等(2014)发表在《自然》杂志上的研究即发现,相较于其他行业,银行从业人员更有可能为了金钱回报而采取不诚信行为。

从社会层面来看,国家文化(个体主义)、地区贫富差距等也可能影响该地区成员底线心态。例如,与集体主义相比,个体主义国家的个体更关心自我和独立,而缺少对所属群体的责任(Hofstede等,2010),因此其在决策时也会更关心与自身利益最为相关的目标即底线目标,并较少考虑该目标是否会破坏与他人的关系。此外,地区贫富差距过大会引起恶性的社会比较和滋生拜金主义,在这种情况下,无论穷人还是富人,都将功利性目标作为首要实现目标以获取更多财富,从而具备较高的底线心态。

4.扩展底线心态的影响结果

目前有关底线心态影响结果的研究较为丰富,但是在研究层面和视角等方面仍较为局限和单一。目前研究层面主要集中在“领导—下属”二元层面和个体层面(Greenbaum等,2020),考察领导底线心态对下属的影响或下属底线心态对自身的影响,而较少研究底线心态在组织层面和团队层面的影响。根据高阶理论,公司的治理水平和经营决策会受到管理层的个人特征的影响(Hambrick和Mason,1984)。底线心态作为个体对待目标的思维方式,反映了个体加工信息的风格和偏好不同(Wolfe,1988)。未来研究可探讨高管底线心态对公司经营效率和产出的影响。另外,底线心态不仅存在于领导和成员身上,也可以存在于团队或集体。学者Wolfe(1988)指出,集体单位可以共享底线心态,作为一种“为了在组织中成功操作而调整的战略行动”。随着当前企业越来越依赖团队进行活动和创新创造(林英晖和于晓倩,2020),使得了解团队底线心态如何影响团队效率和产出成为重要的研究话题。

5.探索影响底线心态后续效应的边界条件

如实证研究部分所提到的,底线心态的后续效应上存在着不一致的结论,这可能是一些边界条件通过影响不同个体对领导/团队底线心态的解读所引起的。根据社会交换理论,情感承诺反映个体对组织的情感依附、认同及卷入程度,其强化了个体遵守组织规则和维护组织利益的意愿(Petersen和Dietz,2008)。领导和团队高底线心态通常有利于实现组织功利性目标,因此更可能被高情感承诺的员工所接受。其次,长期导向也可能是影响底线心态作用后效的因素。长期导向是指优先选择产生长远影响的决策和行为的倾向(马骏等,2020),而底线心态通常是为了实现短期利益。因而长期导向高的员工可能无法认同领导和团队底线心态,从而产生排斥心理和行为。最后,员工的工作压力也可能影响底线心态的后续效应。有研究指出,高压工作下员工更需要领导的关怀和支持来缓解工作压力所带来的消极情绪和体验(Zhang等,2014;林英晖和于晓倩,2020),而高底线心态的领导通常忽视对员工的人文关怀,因而工作压力大的员工可能对领导的底线心态更加敏感和排斥。