思维导图在高中数学教学中的应用

2022-11-16王健

王 健

(江苏省苏州外国语学校 215011)

高中数学知识点庞杂且体量较大,每节课都需要学生掌握大量的知识点,如何才能有效地引导学生进行知识迁移,帮助学生梳理出知识点的内在联系就成为了提升学生学习效率的关键.在新课改背景下的高中数学教学中,教师要在教学过程中做到知识与能力并重,积极地渗透科学学习方法,推动学生形成良好的逻辑思维能力,使学生轻松高效地完成数学知识学习.

1 高中数学课堂教学现状

在传统高中数学教学中,由于受应试教育影响,教师占据着课堂的主导地位,学生在学习中只是配角,教师在教学过程中重知识轻能力、重灌输轻引导,不仅影响了学生的学习积极性,更阻碍了学生的能力和素养发展,使高中数学课堂教学效率低、质量差成为了常态.究其原因主要有以下三点.

1.1 学生参与不足

在现阶段的高中数学教学中,很多教师已经形成了固有的教学观、课程观,虽然教学改革在不断推进,但是在实际教学过程中教师依然是课堂的“主角”,过于强调自身的主导地位.这导致学生在课堂教学过程中难以激发起学习兴趣和参与热情,课堂参与度严重不足,只会一味地听从教师的安排,并不能真正经历知识的探究过程,阻碍了思维能力的发展.

1.2 教学模式单一

高中数学与初中数学相比,知识难度更高、结构更复杂、内容也更抽象.很多高中数学教师依然采用初中数学单向灌输的教学模式,将知识内容事无巨细地为学生进行讲解,不仅占用了大量的课堂时间,使学生缺乏思考和探索的空间和时间,同时也忽视了知识间的内在联系,使学生常常将数学知识点作为独立的内容来进行理解记忆.大量的知识内容在单向灌输模式下无法及时有效地理解,给学生留下了晦涩难懂的印象,数学知识在学生脑海中依然是抽象的存在,同时也阻碍了学生学习能力和逻辑思维能力的提高.

1.3 缺乏总结环节

在传统高中数学教学中,教师将大部分的时间都用来进行知识讲解,余下的时间就为学生安排海量的习题,每堂数学课的时间都安排得满满当当,但是却忽略了课堂教学最重要的一环——反思总结环节.在课堂教学中反思总结对提升课堂教学质量有着至关重要的影响,在该环节教师能够及时了解学习中出现的问题,对于未理解的知识点给予指导,避免学生出现明显的知识漏洞,帮助学生做好课后的查漏补缺.但在现阶段高中数学教学中,反思总结环节出现缺失,学生未能及时进行新知识梳理和查漏补缺,更谈不上完善自己的知识结构,致使学生在学习中各知识点依然处于零散状态,未能形成较为系统、完整的知识体系,影响了学生的学习有效性.[1]

2 思维导图在高中数学教学中应用的可行性

思维导图通常又被称为心智导图,是表达发散性思维的有效图形思维工具.思维导图运用图文并重的技巧,将各知识点围绕主题关键词梳理出隶属以及关联关系,并通过图像、颜色等方式建立起记忆链接,将思维形象化,是一种简单却非常高效的实用性思维工具.思维导图是一种思维模式,可以用于记忆、学习、思考,有利于人脑扩散思维的展开,通过将关节点与中心主题连接而呈现出放射性的立体结构,建立起个人的数据库.将思维导图应用于高中数学教学中具有以下实践意义.

2.1 促进学生的思维发展

高中数学作为一门逻辑思维学科,是培养学生逻辑思维能力的主要阵地.随着知识难度的加深高中生已经逐渐具备了一定的思维分析能力,能够对知识内容进行观察、分析,实施大胆的猜想和假设,并进行验证猜想.将思维导图引入高中数学教学中,引导学生深入挖掘知识间的内在联系,学生在绘制思维导图的过程中需要利用逻辑思维来展开思考和探究,将抽象的数学知识点与形象的图形、色彩联系起来,这使得学生的思维能力在思维导图的运用过程中得到了积极的发展.

2.2 优化学生的知识构建

在高中数学教材中收录了非常丰富的知识内容,教材中的每一章都是由众多知识点组成的,这些知识点间有着非常紧密的联系,都可以用思维导图来进行梳理归纳,从而形成一个较为完整的知识整体.学生通过射线来将各知识点进行连接,使知识间的联系变得一目了然,原本分散的数学知识在思维导图中形成知识网络,便于学生构建知识体系,梳理知识结构,为学生查漏补缺、解决综合性问题奠定了基础.

2.3 丰富学生的学习方法

在高中数学学习中,很多学生习惯于用线性笔记来整理课堂知识内容,这种学习方法虽然可以将零散的知识点进行梳理,但是却并不能准确地挖掘出知识点间的逻辑关系,很容易使学生形成定势思维.而思维导图比线性思维更具有发散性,由于涉及到图形、色彩等内容,学生的左右脑功能都能用到,就促使学生将更多的注意力集中到数学知识点上,并积极地寻找其中的关联点,便于对数学知识进行理解记忆.思维导图的运用不仅丰富了学生的学习方法,同时也更有助于学生学习效率和质量的提高,使学生在学习过程中花更少的时间能够理解吸收更多的知识内容.[2]

3 思维导图在高中数学教学中的应用策略

3.1 借助思维导图,优化预习过程

在高中数学教学中,课前预习是数学学习的重要环节,对提升学生课堂学习有效性有着举足轻重的影响.很多学生在课前预习环节积极性差、效率低,常常在预习环节走马观花地浏览教材内容,对新知识内容只拥有初步印象,并没有真正发散思维展开深层次的思考和探究.显而易见,这样的课前预习并不能取得良好的学习效果.为了提升学生的预习效果并激发学生的自主学习兴趣,优化学生的预习过程尤为重要.教师可以鼓励学生在预习环节运用思维导图来绘制新章节的知识结构,利用思维导图图文并重的特点来增强预习环节的趣味性,让学生根据个人的喜好来绘制不同类型的思维导图,可以是最常见的逻辑结构图,也可以是树状图、鱼骨图、泡泡图、圆圈图等多种类型,使原本枯燥的课前预习环节变得充满生机和活力.学生在绘制思维导图的过程中思维持续处于活跃状态,不断地进行快速思考和发散思维,使学生在较短的时间内将知识点进行整合、梳理,形成初步的知识结构,从而既优化了学生的预习过程,同时也大大提升了学生的预习效果,为学生开展课堂学习做好了准备.[3]

以高一第1章《集合》的课前预习为例,其中涉及到非常繁杂的知识内容,如果不运用思维导图,学生很容易出现知识点遗漏,因此教师鼓励学生在预习环节绘制思维导图,运用思维导图来优化自己的预习过程,使学生在绘制的过程中对本章知识内容由点及面地梳理出知识结构.学生以集合为单元中心词进行各知识点链接,从概念、表示方法、运算、关系等多个角度将知识点串联起来,使重点更突出,在短时间内就抓住集合的知识要点并形成了条理清晰的学习思路,取得了事半功倍的预习效果.具体思维导图如图1所示.

图1

3.2 通过思维导图,梳理教学内容

高中数学教学中的听课阶段是学生学习最主要的环节,传统教学中教师边讲解知识点学生边马不停蹄地记笔记,致使学生课堂学习中出现一心二用的现象,严重分散了课堂注意力,大大压缩了思考时间,听课效率出现明显下降.同时传统直线型笔记主要罗列了所有的知识点,并不能体现知识点之间的内在联系,学生课后复习时很容易造成知识混淆、记忆混乱,无法将知识点连贯起来,需要花费更多的时间去重新进行整理.现在教师将思维导图这种简单有效的思维工具应用于课堂教学中,在进行知识讲解过程中边绘制思维导图边引导学生发散思维,用色彩、图形来对重点和非重点进行区分.学生在课堂上将注意力都集中到绘制思维导图上,跟随教师的引导不断地去探索知识间的内在联系,既有效解决了学生在课堂上一心二用的问题,同时知识内容也在学生脑海中留下了深刻的印象,使其得以将更多的时间用于知识探索,使课堂教学的有效性得到了显著的提升,同时也促进了学生逻辑思维能力和学习能力的提升.

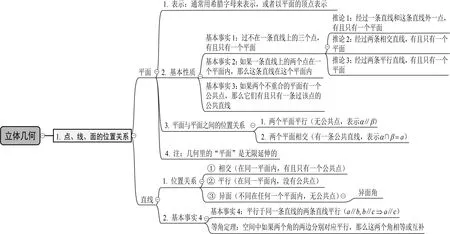

以“点、线、面之间的位置关系”这课为例,教师以立体几何作为本课主题,以“点、线、面的位置关系”作为中心词,启发学生发散思维,从平面和直线两个不同的角度展开知识探索.教师带领学生分别从基本性质、位置关系梳理本课知识内容,在绘制思维导图的过程中对知识点进行逐个击破,使学生不仅运用发散思维和逻辑思维掌握了知识结构的梳理方法,同时也在思维导图的运用中将零散的、庞杂的知识点形成一个知识网络,嵌入到学生的认知结构中,这就使思维导图成为了积极有效的导学案,全面提升了课堂教学效果.具体思维导图如图2所示.

图2

3.3 巧构思维导图,促进知识吸收

在高中数学教学中复习环节也是不可或缺的,是学生及时进行查漏补缺的重要途径.复习环节并非是简单的回忆,而是需要学生将本堂课所学习的知识内容进行重新梳理、回顾.教师可以借助思维导图来促进学生的知识吸收,引导学生通过层级结构反映对知识概念的把握,由粗到细地将知识点填补进思维导图中.教师通过思维导图了解学生的知识结构掌握情况,对于未能掌握的知识内容再次进行重点讲解,使学生在亲自绘制思维导图的过程中不仅清楚自己本节课的知识掌握情况,及时进行查漏补缺,同时也边绘制边对所学知识内容进行回顾整理,加深了对知识的理解,使学生在复习环节通过构建思维导图完成了巩固吸收,提升了复习环节的实效性,同时也增加了生动性和趣味性,有利其逐渐养成课后复习的良好学习习惯.

4 结语

在高中数学教学中,思维导图的运用使教与学都变得更加简单,教师运用思维导图来启发学生思维,加速知识的理解吸收,学生运用思维导图梳理知识要点、优化学习方法,使原本枯燥、繁杂的数学知识变得条理清晰,形成一个较为系统的知识网络,取得了事半功倍的良好学习效果.