以色列黑豹党运动与米兹拉希族群的政治发展

2022-11-14郝忠格

郝忠格

以色列是一个多族群国家。在以色列特定的社区空间里,聚居着按照各自的身份认同的不同民族和族群。他们不仅在经济状况、政治参与程度和社会地位等方面呈现明显差异,而且不断交融或分裂。①本文的族群(Ethnic Group)指民族(Nation)内部基于相同的身份认同所形成的次民族单位。如以色列犹太民族内部可分为阿什肯纳兹犹太人、米兹拉希犹太人等不同的族群。阿什肯纳兹犹太人又被称为德系犹太人,主要是指建国前后从德国、奥地利以及英法等欧洲国家移居以色列的犹太人,这些人普遍接受过良好教育,享有较高的社会地位,犹太复国主义的先驱多为阿什肯纳兹犹太人,因此在相当长的一段时间里,该族群在以色列占据着统治地位。米兹拉希犹太人又被称为“东方犹太人”(Oriental Jews),主要是指从中东、北非国家移民以色列的犹太人,其中也包括15世纪末期来自西班牙和葡萄牙的塞法迪犹太人(Sephardic Jews), 这些犹太人大多受教育程度不高,生活较为艰苦。需要指出的是,一些学者在研究中也用塞法迪犹太人来泛指整个米兹拉希犹太族群。塞尔希奥·德拉佩尔戈拉(Sergio DellaPergola)在其研究中提到,犹太人受长期流散经历的影响,一旦大型犹太社区在巴勒斯坦发展起来,不同群体间的关系和互动问题就变得越来越突出。②Sergio DellaPergola, “‘Sephardic and Social and Western Oriental’ Countries: Change and Jews in Israel Migration, Identification,” in Peter Medding, ed., Sephardic Jewry and Mizrahi Jews:Volume XXII, Oxon: Oxford University Press, 2008, p. 3.的确,随着以色列社会的不断发展,宗教、地域、文化因素对犹太民族融合的阻力愈来愈大,以色列街头也经常上演各种形式的冲突活动。2021年3月,耶路撒冷穆斯拉拉(Musrara)社区举办了一次纪念黑豹党运动爆发五十周年的活动。活动围绕“最初的抗议”(the Beginning Protest)展开,并利用当时的照片、视频等资料促使公众对黑豹党运动的回顾与反思。③参见“Israel’s Black Panthers: 3 New Exhibits Show Their Impact 50 Years Later,” Jerusalem Post, March19, 2021,https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/israels-blackpanthers-3-new-exhibits-show-their-impact-50-years-later-662392,上网时间:2022年8月19日。

追溯黑豹党的往事不难发现,这场以耶路撒冷穆斯拉拉社区为阵地进行的族群抗争创造了城市社区反对国家政策的另类地方叙事,它对理解20世纪70年代至今耶路撒冷城市中不同族群间的动态关系、总结多族群社会整合的办法具有一定的启示意义。④关于以色列黑豹党的研究主要包括As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, London and New York: Routledge, 2010;Eliezer Ben-Rafael and Stephen Sharot, Ethnicity, Religion and Class in Israeli Society, Cambridge: Cambridge University Press,1991;Oz Frankel, “What’s in a Name? The Black Panthers in Israel,” The Sixties: A Journal of History, Politics and Culture, Vol. 1, No. 1, 2008, pp. 9-26;Peter Medding, ed., Sephardic Jewry and Mizrahi Jews: Volume XXII, Oxon: Oxford University Press, 2008;Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, London and New York: Routledge, 2009;Tali Yariv-Mashal, Integration in Israel 1970-1980: A Discourse Good for All, Ph.D. dissertation, Columbia University, 2004。本文正是通过分析米兹拉希犹太人(Mizrahi Jews)的黑豹党抗争来考察城市空间中族群与族群间、族群与国家间的复杂博弈,以期能对当前族群冲突地区的国家治理提供一些借鉴意义。

一、族群与空间双重分层下的米兹拉希犹太人

长期以来,与阿什肯纳兹犹太人(Ashkenazi Jews)相比,米兹拉希犹太人一直面临夹缝中求生存、求发展的族群困境。以色列建国后,尽管米兹拉希移民被给予国家公民身份,却在经济、文化和政治领域中扮演着边缘者角色,并制造了一个原始、落后和肮脏的“另类以色列”。①参见Yaron Tsur, “Carnival Fears: Moroccan Immigrants and the Ethnic Problem in the Young State of Israel,”Journal of Israeli History, Politics, Society, Culture, Vol. 18, No. 1, 1997, pp. 78-79。第三次中东战争后,耶路撒冷城市布局和穆斯拉拉社区地理位置的相应变化使米兹拉希青年的心理受到更多刺激,最终促成了黑豹党运动的爆发。

(一)“中间群体”:米兹拉希犹太人的普遍生存困境

为了使来自不同地区、拥有不同文化背景的犹太移民形成统一的民族和国家认同,以色列总理本-古里安在建国初期提出了“熔炉政策”,并在之后的三十余年里,这一政策为建构现代犹太民族精神和国家认同做出了独特贡献。但到了20世纪80年代,文化多元主义思潮开始席卷以色列。强调民族和族群文化多样性的多元理念不仅影响了以色列社会文化的方方面面,也触及了当时政治体制中根深蒂固的阿什肯纳兹霸权主义。正如有学者对“熔炉政策”的评价:“通过对犹太移民进行去社会化与再社会化的改造,移民快速地接受了‘国家主义’思想,这些千差万别、派别林立的犹太人较为成功地改造为相对均质的以色列公民。但在文化整合过程中,存在着阿什肯纳兹人的霸权倾向,从而埋下族群矛盾的隐患。”②艾仁贵:《以色列多元社会的由来、特征及困境》,载《世界民族》2015年第3期,第41页。的确,以色列建国后不久,阿什肯纳兹犹太人的霸权统治便引来了犹太人内部的另一大群体——米兹拉希犹太人——的强烈不满。从发展角度来看,以色列国内的阿什肯纳兹犹太人和米兹拉希犹太人呈现出 “现代”与“落后”两种截然相反的犹太民族特征。阿什肯纳兹人代表着西方现代思想,他们在建国后很长一段时间里牢牢占据着国家政治、经济和文化上的绝对优势。米兹拉希人则受到古老东方文化的长久浸淫,象征着落后和愚昧,并成为以色列权力机构和社会关系中供人随意支配的弱势族群。

1948年前后,亚非国家的米兹拉希移民数量远远超过该地区原有的阿什肯纳兹移民。1948年之前,巴勒斯坦地区89.6%的犹太移民来自欧美地区,只有10.4%的人口来自亚非地区。而在1948年以后,前者只占移民人数的48.4%,后者则增至51.6%。③Deborah Bernstein, The Black Panthers of Israel, 1971-1973: Contradictions and Protest in the Process of Nation Building, Ph.D. dissertation, University of Sussex, 1976, p. 31.大规模的亚非移民还带来了巨大的生存压力。20世纪50年代至60年代,米兹拉希人的平均收入比阿什肯纳兹人低30%。①Yinon Cohen, “Socioeconomic Gaps between Mizrahim and Ashkenazim, 1975-1995,”Israeli Sociology, Vol.1, No. 1, 1998, p. 123.根据1970年的调查显示,生活在穆斯拉拉附近的米兹拉希家庭月均收入仅为全国平均水平的78%,其家庭的平均人口数是4.8人,而整个耶路撒冷市家庭平均人口数是3.6人。②Sami Chetrit,Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 95.也就是说,穆斯拉拉社区米兹拉希人平均生活水平远低于全国水平。就住房而言,1960年,约50%的米兹拉希人居住在三人或三人以上的临时安置房屋内,而这一比例在阿什肯纳兹人中仅占12%;到了1970年,米兹拉希人仍有17%的人居住在多人间内,而这一比例在阿什肯纳兹人中已经下降到2%。③Ibid, p. 85.

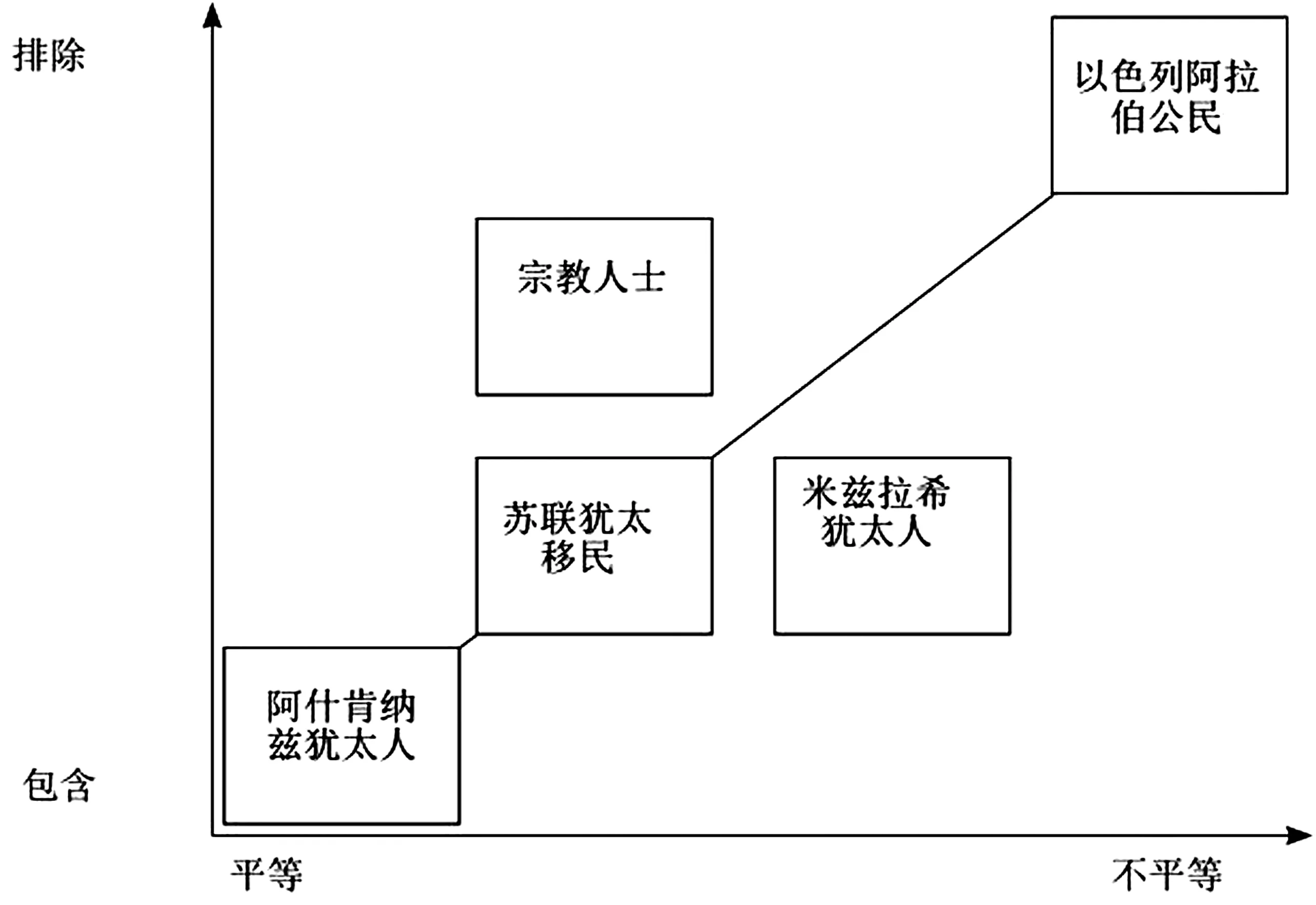

第三次中东战争结束后,以色列社会发生了积极而深刻的变化。在经济方面,战争取得的绝对胜利打消了国内民众对外部环境的不安全感,基础设施和国防事业建设不断刺激着国家经济勇攀新高,战前失业率居高不下的颓势被彻底扭转,海外犹太人受到战争胜利的鼓舞,积极对以色列进行捐赠活动。然而,米兹拉希人并未享受到这些战争红利,更多的红利被阿什肯纳兹人拥有,这使得以色列的财富以族群为单位走向了贫富两极化。同时,战争使得原本属于米兹拉希人的低级劳动力市场遭到了阿拉伯人的侵蚀,米兹拉希人的经济状况因此变得更加恶劣。尽管米兹拉希犹太人在地位和身份认同问题上比阿拉伯公民面临的状况稍好,但在整个犹太群体内部仍然遭受了更多的不公(见图1)。

图1 以色列的族群:“霸权民族国家”中各族群的地位

1969年至1970年,以色列犹太族群间的紧张局势因苏联犹太移民的到来再次加剧。以色列政府给予苏联移民优渥的社会福利和住房待遇,并进行大量宣传和赞扬,这些都与米兹拉希人的境况形成了鲜明对比。米兹拉希人移居以色列后一直都没有自主选择居住地的权利,通常被政府安排在城市化水平较低的地方居住。①Eliezer Ben-Rafael and Stephen Sharot, Ethnicity, Religion and Class in Israeli Society,p. 196.以上种种使得米兹拉希人处于享有特权的阿什肯纳兹人和被征服的阿拉伯人之间,②Lev Grinberg, Movements of Resistance: Politics, Economy and Society in Israel/Palestine,1931-2013, Boston: Academic Studies Press, 2014, pp. 286-287.他们既可以看到耶路撒冷老城区的阿拉伯人为了生存在“奴隶市场”中苦苦挣扎,又能看到耶路撒冷北部崭新的犹太社区正在向苏联移民敞开大门。因此,许多学者将米兹拉希人看作是介于阿拉伯人和犹太人之间的“中间群体”。

(二)城市空间格局演变对穆斯拉拉社区的影响

以色列在第三次中东战争中占领了绿线(The Green Line)③第一次中东战争结束后,在联合国的调停下,耶路撒冷按照阿、以双方的停战边界线分为了东、西两个部分,西耶路撒冷归以色列所有,包括老城在内的东耶路撒冷成为约旦的领土,这条停战边界线即为绿线。以东的大片领土,并宣布耶路撒冷的新边界是从北部的拉马拉向南延伸至伯利恒,其中也包括约旦河以西区域。以色列政府秉持着“统一的耶路撒冷是犹太国家不可分割的一部分”的原则,在1980年7月30日通过了《以色列首都耶路撒冷基本法》(BasicLaw:Jerusalem,CapitalofIsrael),宣称耶路撒冷为以色列的首都。在新的耶路撒冷版图中,老城地理位置的重要性也被凸显出来。以色列政府还推出了一项围绕老城展开的城市发展规划。该规划主要涉及老城核心区域及边界地带、毗邻老城核心区的人口稠密地带、低密度人口区域及卫星城,④SalemThawaba and Hussein Al-Rimmawi, “Spatial Transformation of Jerusalem: 1967 to Present,” Journal of Planning History, Vol. 12, No. 1, 2013, p. 66.目标是通过在东耶路撒冷建立犹太建筑和住宅的方式,促使该区域内各民族的分布更加均衡。

耶路撒冷城市格局的变化深刻影响了穆斯拉拉社区的面貌。穆斯拉拉社区位于当今耶路撒冷市的中心地带,毗邻老城区。在1967年第三次中东战争之前,该社区曾是东耶路撒冷与西耶路撒冷之间的边界地带。社区的东西两侧分别驻扎着约旦和以色列军队,两国曾在这一地区频频交火。社区不可避免地成为双方冲突的第一现场,无法预测的暴力与死亡也随之成为社区成员日常生活的一部分。1948年至1967年,这一边界地带是以色列最贫穷的米兹拉希人聚居区之一。①As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, p. 68.社区中有四分之一的家庭依靠政府救济度日,大多数社区青年只有小学教育程度,打架斗殴者和少年犯成为他们身上摆脱不掉的标签。②Tali Yariv-Mashal, Integration in Israel 1970-1980: A Discourse Good for All, p. 99.同时,这些米兹拉希人大多失业,在移民过渡营中的居住时间也要比阿什肯纳兹人长得多。③Esther Meir-Glitzenstein, “A Different Mizrahi Story: How the Iraqis Became Israelis,” in Fran Markowitz, Stephen Sharot and Moshe Shokeid, eds., Toward an Anthropology of Nation Building and Unbuilding in Israel, Nebraska: The Board of Regents of the University of Nebraska, 2015,p. 92.社区成员与国家当局的关系也十分疏远,除了在进行国家领导人大选之际,这里的居民大多数时候都对政党一无所知。尽管社区内有一所公立学校和一所宗教学校,但教学质量普遍较差,升学率相对较低。④Claudia De Martino, “Mizrahi Voices in Musrara: An Inter-Jewish Discriminative Spatial Pattern,” EchoGéo, Vol. 25, p. 5, 2013, https://www.researchgate.net/publication/276257363_Mizrahi_voices_in_Musrara,上网时间:2021年10月31日。克劳迪娅·马蒂诺(Claudia Martino)在调研穆斯拉拉社区时便提到,米兹拉希人长期旅居伊斯兰国家的经历使得他们习惯于生活在一个封闭的空间中,并以集体为活动的基础,即使是社区内的一些年轻人,也不经常去耶路撒冷的其他地区。⑤Claudia De Martino, “Mizrahi Voices in Musrara: An Inter-Jewish Discriminative Spatial Pattern,” p.5.

在1967年中东战争后,穆斯拉拉社区的情况发生了一些变化。伴随着以色列掌握了耶路撒冷的全部领地,穆斯拉拉社区演变为城市的中心。社区成员摆脱了战乱带来的安全危机,但同时也必须面对更加严峻的问题:过去脏乱不堪的社区成为房地产商人觊觎的目标,政府的权力也将深刻影响社区的面貌。一旦居住的房屋被强制收回,那么社区成员很有可能要面对流离失所的境遇。居住藩篱的解除还使得整座城市的现代化和城市化进程冲击了米兹拉希人的心理防线,促使他们开始寻求一种激进的方式对自身的遭遇加以反抗。

因此,黑豹党运动之所以发生在耶路撒冷穆斯拉拉社区,与该社区特殊的地理位置、落后的生活条件有着极为密切的关系。正如列夫·格林伯格(Lev Grinberg)所说,黑豹党运动反映了耶路撒冷米兹拉希公民对于自身地位的不满,他们的地位是介于阿什肯纳兹犹太精英和被征服的巴勒斯坦人之间的,而位于以色列和约旦之间的穆斯拉拉社区刚好与米兹拉希犹太人的社会地位不谋而合。⑥Lev Grinberg, Movements of Resistance: Politics, Economy and Society in Israel/Palestine,1931-2013, p. 178.

二、失控的1971年:黑豹党的集体对抗行动

1971年,耶路撒冷的黑豹党主要发起了四次集体抗议运动,引发了以色列政府和公众对国内族群问题的普遍重视。以色列黑豹党运动借鉴了20世纪60年代末的美国黑豹运动经验,但以色列黑豹党并非是要推翻或否定以色列国家的存在,而是力图改变当时部分犹太人(主要是阿什肯纳兹人)主导国家权力和资源的状况,为米兹拉希族群的生存和发展争取一席之地。

1971年1月,以色列黑豹党运动在穆斯拉拉社区正式爆发。社区的米兹拉希青年在“我们拒绝沉默”“暴力推翻政府”的口号下组织了反对以色列工党的活动。①Oz Frankel, “What’s in a Name? The Black Panthers in Israel,” p. 11.他们控诉道:“受够了失业,受够了十个人挤在一个房间,受够了眼巴巴地看着为新移民准备的高档公寓,受够了监狱和殴打,受够了永不兑现的政府承诺,受够了剥削,受够了歧视”。②Ibid.黑豹青年的行动迅速引起了以色列政府的注意,警方随即出动,开始在全城围捕黑豹党领导人,并很快控制了局面。

抗议事件发生后,耶路撒冷市政府成立了梅拉米德委员会(Melamed Committee),负责调解黑豹党成员的不满与呼声。1971年2月,委员会在报告中写道:“委员会对报纸和公共电视台等媒体处理黑豹党问题的方式极为担忧。这种宣传夸大了耶路撒冷种族问题的严重性。委员会注意到,黑豹党成员在接受采访时的说辞很大一部分是出自其外部成员之口。以色列黑豹党的名字是借用的,其成员也不理解这一名字的深刻含义和意识形态。事实上,“我们面对的是一小群20岁左右的年轻人,其中70%有犯罪史,6~7人曾有严重的犯罪前科。这群年轻人即使在青年犯中也属于无可救药之徒。他们脱离了社会,也无法通过正当渠道找到工作”③Tali Yariv-Mashal, Integration in Israel 1970-1980: A Discourse Good for All, p. 99.。从中可以看出,这场抗议活动最初并没有引起官方重视,报告将黑豹党运动视为乌合之众,是在耶路撒冷市街头上演的一出闹剧,其背后隐含的族群发展失衡问题则被忽略了。

1971年3月初,黑豹党又动员了约500人参加的示威活动。此前,以色列警方对待黑豹党的严厉举措也引起了公众的强烈抗议,尽管很多公众人物并非黑豹党成员,但为了捍卫言论自由也走上街头支持黑豹党的运动。这次抗议的直接后果是促成了总理梅厄与黑豹党领导人的首次会面。同年4月13日,梅厄在总理办公室接待了大卫·利维(David Levy)、鲁本·阿巴吉尔(Reuben Abarjel)等黑豹代表团成员。在与代表团成员会谈的过程中,梅厄询问了他们的家庭、工作、经济状况和受教育程度,并对“黑豹党”这一名称十分感兴趣,其中一段对话如下:

戈尔达·梅厄:你们从哪里获得这个名字的?

鲁本·阿巴吉尔:我们自己想出来的。我们坐在一起商量,最后几个成员决定使用这个名字……像我们这样的人,或者说我们塞法迪犹太人,尝试过各种各样的名字,其他党派中的伊拉克犹太人也尝试过这个名字,但他们没有引起重视。……自从二十二年前我们在这个战争地带定居,我们亲眼见证并亲身感受了重重苦难。自从来到这个国家,我们的生活从来没有任何改变。我家里有十口人,我的七个兄弟姐妹都在少年教改所。在摩洛哥,这种事情绝不会发生……

戈尔达·梅厄:我是问你们究竟是怎么想到这个名字的?

鲁本·阿巴吉尔:这是一个能引起轰动的名字。

戈尔达·梅厄:你们之前没有在其他地方听说过这个名字吗?

鲁本·阿巴吉尔:我们知道它支持巴解组织,并且仇视犹太人。

戈尔达·梅厄:那你们为什么还要取这个名字?

萨阿迪亚·马西亚诺:因为它能引起轰动,能够制造话题,我们的要求也会因此得到回应。

鲁本·阿巴吉尔:关于这个名字的由来,我们从美国黑豹党那里吸收了40%的意识形态,他们同样也被剥夺了权利,但他们搞得一塌糊涂,事实证明,他们是暴力的,但我们不是。

戈尔达·梅厄:他们还是反犹主义者。

鲁本·阿巴吉尔:我们甘于为国家和人民奉献,我们热爱这个国家。关键在于我们意识到国家的现状制约着我们和我们的下一代,我们希望自己的后代可以加入军队,希望他们足够健康,希望他们得到国家的培养,这些足以证明黑豹党的初衷。我正是由于没有足够的生活来源,才会在街头流浪,才会去汽车市场闲逛,甚至去偷西红柿……①Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 102.

从以上谈话可以看出,穆斯拉拉社区的犹太人所面临的问题主要是就业、住房以及由此引起的经济困境,这也是他们期待当局能够解决的关键问题。梅厄最担心的则是国内黑豹党运动与美国黑豹党运动存在联系,进而对犹太复国主义理念和以色列国家的长远发展造成威胁。尽管黑豹党成员一再解释这一运动的性质和诉求,但梅厄对米兹拉希移民的发展困境始终无法做出有效回应。

1971年5月18日,黑豹党在耶路撒冷小大卫广场领导了著名的“黑豹之夜”(The Night of the Panterim)。这次活动多达5,000人参加,不仅包括了耶路撒冷市的米兹拉希犹太人,还得到了特拉维夫等地区黑豹党成员以及马兹潘(Matzpen)①马兹潘是1962年从以色列共产党中脱离而来的一个政治派别,领导人有摩西·马乔维尔(Moshe Machoever)和阿基瓦·奥尔(Akiva Or),它在以色列政坛的影响力一直持续到20世纪80年代。该派别主张在国内进行较为激进的社会主义革命,反对犹太复国主义运动,对阿以冲突等民族问题持消极态度。的支持,甚至许多围观人群也自发地加入活动之中。耶路撒冷市区的警察将示威人群封锁在锡安广场,并用高压水枪、棍棒等器械镇压这次活动,示威者也向警方投掷燃烧弹、石块予以反击。冲突持续了约七个小时,最终警方逮捕了包括黑豹党领导人和围观者在内的100多人。②SamiChetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 104.

当年8月,黑豹党再次发起了约7,000人参加的示威活动,③Oz Frankel, “What’s in a Name? The Black Panthers in Israel,” p. 13.这也是该市有史以来规模最大的示威活动之一,市内交通因此瘫痪数小时。警方与示威者冲突不断,造成包括21名警察在内的数十人伤亡。④Ibid.以色列政府自此对黑豹党的行为格外关注,并采取了软硬兼施的方法来阻止事态的进一步发酵。以色列警方不断逮捕黑豹党成员的同时,私下里对黑豹党领导人进行拉拢。然而,黑豹党成员既没有向警方妥协,他们也拒绝被官方收买,坚持要求梅厄政府保证所有米兹拉希人应得权益,并继续向梅厄提出了33项要求,包括消除贫民窟,提供从幼儿园到大学的免费教育,提供免费住房,提高大家庭的社会救助以及确保米兹拉希人在各个社会机构中有充分代表权等。⑤Ibid, p. 12.但对梅厄而言,她所能做到的仅仅是满足这些代表们的个人需求,米兹拉希犹太群体的整体性困境是她当时所无法解决的。由于缺乏组织经验和经济援助,黑豹党外围成员在1972年开始流失,只有几百名成员依然顽强地举行示威活动。直至1973年10月,第四次中东战争爆发,国家关注的焦点重新转向战争和外部局势,国内的黑豹党运动陷入低谷,并随着成员的相继离开而四分五裂。

尽管黑豹党的抗议持续时间不长,但1971年的行动一直吸引着以色列政府的密切关注。这在很大程度上是由于“黑豹党”这一骇人的名称很容易使人联想到20世纪60年代的美国黑豹党运动。从60年代末到70年代初,美国黑豹党为改善本国黑人贫民的生存状况做出许多努力,包括向黑人社区提供救助服务、提高黑人问题的舆论关注度以及武装对抗政府等。美国本土的黑豹党不仅是崇尚暴力的激进左翼团体,也是坚定的反犹主义者。进入70年代,美国黑豹党的影响力远远超出了本土,在全球范围内形成了一股革命浪潮。这也是以色列黑豹党一经问世,就引发以色列国家和社会对其运动性质和意图深深疑虑的原因。当时以色列反对党领袖梅纳赫姆·贝京(Menachem Begin)对黑豹党的名字便相当不满。他提议将“黑豹党”改为“犹太黑狮”(Black Jewish Lions)①Avi Picard, “Like a Phoenix: The Renaissance of Mizrahi Identity in Israel in the 1970s and 1980s,” Israel Studies, Vol. 22, No. 2, 2017, p. 11.,因为狮子是《圣经》中的动物,代表了耶路撒冷和锡安,而“黑豹”是一个舶来语,它不仅无益于公众对犹太复国主义事业和传统犹太文化的美好想象,还借用对犹太人恨之入骨的美国黑豹党来混淆视听,有哗众取宠之嫌。

事实上,对比美国黑豹党和以色列黑豹党便可以发现,这两场运动的性质明显不同。美国黑豹党运动是在武装自卫、社区自治等口号下与美国政府展开的一系列对抗行动,黑豹成员在宣传中运用了国内外各种激进的种族思想和话语,枪支成为他们争夺权力的必要工具,暴力流血是黑豹行动中的日常事件。相较而言,以色列黑豹党运动则显得平和许多,其斗争目标也主要集中在社会民生问题上,具体表现为解决住房问题、实现教育公平、消除犹太族群内部的经济差距。虽然以色列黑豹党以集体游行示威的方式表达了对工党的不满和敌意,但与此同时,黑豹党成员也毫不掩饰对国家的忠诚与热爱。黑豹党领导人之一埃迪·马勒卡(Eddi Malka)曾提议在示威游行结束时演奏以色列国歌,黑豹党甚至还主动要求国家允许米兹拉希少年犯服兵役。②Oz Frankel, “What’s in a Name? The Black Panthers in Israel,” p. 13.作家朱迪斯·米勒(Judith Miller)在评价黑豹党运动时也提到,“以色列黑豹党似乎相当克制,他们更像是20世纪60年代的民权活动家,而不是20世纪后半叶的黑人激进分子。”③“Israel’s Black Panthers,” The Progressive, March 23, 1972.

三、黑豹党运动与米兹拉希族群身份的凸显

黑豹党在运动中一再声明,其根本目标是实现米兹拉希族群在政治、经济、社会和文化方面享受到与阿什肯纳兹族群同等待遇。基于这一目标,黑豹党发展出具有米兹拉希族群特色的斗争思想:第一,倡导犹太族群融合,实现犹太人的内部公平。在1971年5月的行动中,黑豹党将这一目标详细地公布于众,其中提道:“1.立即消除贫困住房。2.按照米兹拉希犹太人的经济状况分配房屋,保证不少于六个孩子的家庭可以获得100平方米以上的公寓住房。3.保证年轻夫妇的住房需求,使他们能够拥有与苏联犹太移民相同的住房待遇,而不必承受沉重的抵押贷款。……8.为四岁以下幼童开办的托儿所必须实行免费义务教育,并同时面向米兹拉希和阿什肯纳兹两个族群。”①Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 105.第二,不满犹太复国主义运动,反对工党对米兹拉希族群的压迫和歧视。黑豹党运动将斗争的矛头直指工党,认为犹太族群内部的发展失衡是工党政府一手造成的。出于对工党政权的失望,黑豹党进而认为,“犹太复国主义运动并没有为米兹拉希族群解决任何问题,或许它解决了俄罗斯和东欧犹太人的发展难题,但它确实没有为塞法迪犹太人做过什么,大多数塞法迪犹太人的生活条件与其之前在阿拉伯国家时相比并没有明显改善”。②Shalom Cohen and Kokhavi Shemesh, “The Origin and Development of the Israeli Black Panther Movement,” MERIP Reports, No. 49, 1976, p. 22.第三,认同并吸收部分社会主义思想,将族群斗争同阶级斗争相结合。黑豹党运动中时常出现“压迫者与被压迫者”“剥削与被剥削者” “平等”“革命”等话语,③Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 118.并明确表示只要勇于斗争,无论是何种族,每个人都可以加入运动,这也是黑豹党运动能够吸引以色列工人、学生和左翼阿什肯纳兹知识分子共同参与的原因。从这一点来看,黑豹党运动虽然是一场族群运动,但又超越了族群斗争的局限,将族群问题与更广泛的阶级问题联系起来。

20世纪70年代是以色列米兹拉希人争取族群话语权最具决定性的时期。若将1956年瓦迪-萨利叛乱(Wadi Salib Riots)④早在1959年,以色列海法市瓦迪-萨利社区的米兹拉希犹太人就发起过一次大规模的暴力抗争运动。这次运动惊动了时任以色列总理的本·古里安,他曾亲自前往该地区进行协调,但不仅没有取得期待的效果,抗议活动反而得到了国内其他城市的米兹拉希犹太人的响应,运动持续两个多月,最终遭到以色列官方的镇压。看作是米兹拉希人审视自我生存危机的开端,那么黑豹党运动则全面激发了国家和社会对族群贫困问题的认识和改革,它以一种激进但合理的方式迫使以色列工党间接承认了国家在政治、经济上的不平等政策和文化上的霸权主义叙事。梅厄在提到黑豹党运动时曾表示,如果黑豹的示威活动持续更长时间,可能会爆发内战,而一场源于社会问题的内部战争,比任何边境战争都更加可怕。⑤Claudia De Martino, “Mizrahi Voices in Musrara: An Inter-Jewish Discriminative Spatial Pattern”.需要注意的是,黑豹党的反抗不是针对以色列或整个犹太复国主义运动,而是针对统治以色列长达三十年的政治领导层,①As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, p. 62.正如富兰克林·阿德勒(Franklin Adler)所说,“黑豹党成员并非分离主义者,而是有计划的融合主义者。”②Franklin Adler, “Israel’s Mizrahim: ‘Other’ Victims of Zionism or a Bridge to Regional Reconciliation,” MacalesterInternational, Vol. 23, 2009, p. 163.正是基于黑豹党运动的这种性质,米兹拉希人与以色列主流社会的整合进程才会在此后加速进行下去。

自1973年起,米兹拉希人开始谋求在以色列政坛中发挥影响力。一方面,米兹拉希人开始向以色列右翼政党靠拢。随着黑豹党运动愈演愈烈,工党最大的对手利库德集团(Likud Bloc)③利库德集团是以色列的右翼政治力量,1973年由以色列加哈尔集团、国家党、自由中心及人民党组合而成。利库德集团代表来自中东地区的犹太人的利益,对内主张私人资本自由竞争,建立自由、公正、消灭贫困的社会,还主张发展经济,改善环境和提高生活水平;在对外问题上态度较为强硬, 主张吸收世界各地的犹太移民,反对以色列撤出约旦河西岸,并认为耶路撒冷是以色列“永久的首都”。自成立以来,利库德得到大多以色列中下层人士的支持,成为以色列政坛上唯一能与工党抗衡的政党。获得了大批米兹拉希人的支持,许多黑豹党成员自愿加入利库德的队伍,甚至声称“只有利库德集团才能缔造和平”。④As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, p. 65.在米兹拉希人居住的发展城镇(Development Towns)⑤20世纪50年代,以色列为了充实边远地区的人口、缓解城市人口压力,在加利利和内盖夫沙漠等地区为米兹拉希移民和纳粹大屠杀幸存者建立了大批永久性住房,这些住房集聚在一起便演变为发展城镇。不同于基布兹的高度组织化和集体化,发展城镇的农业生产水平和经济发展水平都较为落后,居民的人身安全也时常面临威胁,甚至被视为以色列国家内部的难民营。,利库德集团的支持率从1965年的20.1%攀升至1988年的40.8%,同期工党的支持率则由53.8%降至27.4%。⑥As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, p. 65.1977年,利库德集团赢得了议会选举,一跃成为1977年以色列议会第一大党,打破了以色列工党自建国以来独掌政权近三十年的局面。另一方面,黑豹党运动也增强了以色列小型党派对政坛的掣肘作用。随着20世纪80年代泰米党(Tami)⑦泰米党是以色列政坛中的第一个米兹拉希政党。它于1981年以色列议会选举前夕成立,领导人是阿哈龙·阿布哈泽拉(Aharon Abuhatzira)。泰米党在以色列政坛仅是昙花一现,1984年的选举中,塔米党仅获得一票的席位,从而走向解体。和沙斯党(SHAS)⑧沙斯党成立于1984年,最初是一个代表塞法迪正统派利益的宗教性政党,其领导人为以色列西班牙裔犹太人首席拉比奥瓦迪亚·优素福(Ovadia Yosef)。90年代中期以来,米兹拉希族群意识的进一步增强促进了沙斯党的迅速发展壮大。沙斯党在对外问题上有鹰派的倾向,在国内则主要关注社会和宗教问题,充当着以色列社会内部的调和者。的出现,一部分米兹拉希人开始转而支持议会中的小党派组织。⑨As’ad Ghanem, Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre, p. 66.90年代以来,米兹拉希人对沙斯党的支持率不断攀升,并促使其成为以色列政坛中协调宗教与世俗、东方族群与西方族群利益的重要政党。自成立以来,沙斯党在以色列政坛中的影响越来越明显,在1999年至2009年的历次以色列选举中,沙斯党都占据着议会第三、第四大党和第一大宗教党的地位,其成员在以色列历届政府中都担任着诸多重要职位,①王彦敏:《以色列政党政治研究》,北京:人民出版社2014年版,第236页。从而成为米兹拉希族群在以色列政坛中发声的重要渠道。可以说,黑豹党后期的转型为米兹拉希人的斗争形式提供了新的方向:依靠和利用现有的政治体制,通过向政党团体渗透的方式实现自我目标。正如德博拉·伯恩斯坦(Deborah Bernstein)所说,黑豹党进入了既定的政治舞台,他们虽然接受了以色列政坛的游戏规则,但并没有放弃继续抗议领导游戏的决策者。②Deborah Bernstein, “Conflict and Protest in Israeli Society: The Case of the Black Panthers of Israel,” Youth &Society, Vol. 16, No. 2, 1984, p. 148.

黑豹党运动还推动了米兹拉希族群的教育融合。黑豹党运动后,米兹拉希裔的社会活动家、政治家和教育家纷纷提出应将米兹拉希人的历史和文化遗产纳入学校的课程范围之内。③Jacob Berney and Jacob Barnai, “The Jews of Islamic Countries in Modern Times and the Jerusalem School of History,” Pe'amim, Vol. 92, 2002, p. 98.一些米兹拉希组织也开始大力宣传和弘扬米兹拉希文化,并推动其成为一项国家战略高度的项目。④Avi Picard, “Like a Phoenix: The Renaissance of Sephardic/Mizrahi Identity in Israel in the 1970s and 1980s,”p. 7.教育部和大学机构纷纷设立东方犹太遗产研究中心,鼓励在教育体系中增加米兹拉希人主题的内容,并将米兹拉希人的文化遗产囊括进整个犹太世界和犹太复国主义的叙事之中。以色列政府还主动打破了不同犹太族群在教育方面的隔离。教育部率先发布了“中学整合计划”(The Program of Middle School Integration),⑤Tali Yariv-Mashal, “Helping to Make the Case for Integration: The Israeli Black Panthers,”in Gita Steinerkhamsi, ed., The Global Politics of Educational Borrowing and Lending, New York:Teachers College Press, 2004, p. 97.废除了米兹拉希学生和阿什肯纳兹学生分开教学的传统,两个族群的青少年可以在同一所中学接受相同的教育。这一计划在1971年黑豹党示威游行后生效。历史教学专家大卫·埃拉扎尔(David Elazar)声称,在黑豹党进行抗议之前,政界本无意图开展这项改革,但在当时的情况下宣布这项措施无疑是“政治正确”的,它将回应黑豹党所提出的一些亟待解决的问题,例如在学校体系中争取平等机会,将米兹拉希文化和历史囊括进以色列文化体系之中。⑥David Elazar, Education in a Society at a Crossroad: Implications for the Study of Israel Educational System, Jerusalem: Institute for the Study of Educational Systems, 1995, p. 78.

运动发生后,米兹拉希音乐也大放异彩。米兹拉希音乐是该族群最为瞩目的文化特征之一。在20世纪50年代到60年代,米兹拉希音乐只能作为一种地下音乐在家庭和社区进行演奏和传播。黑豹党运动后,米兹拉希青年将这种类型的音乐从地下带到了以色列文化的舞台上,它虽然融合了中东古典音乐的风格,但在创作理念和意识形态方面并没有表现出激进的色彩,所以没有遭遇到以色列当局的继续禁止。这一时期,来自也门的米兹拉希歌手还通过录音卡带对传统音乐进行记录、复制和传播,从而引领了卡带音乐的潮流。①Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p.137.

四、黑豹党的回声:米兹拉希族群抗议的“未竟使命”

从黑豹党运动的爆发来看,以色列按照族群类别划分隔离社区的做法存在很大隐患。城市紧凑的空间布局使得每一个社区、甚至每一栋楼房都是一个潜在的微型自治单位,这无形中加剧了小区域冲突的可能性。尽管当今城市中米兹拉希人的居住范围已经打破了族群的限制,定居者的分布特点逐渐从族群为导向过渡到以经济实力为导向,但对于一些特定群体而言,他们仍旧面临着和旧时米兹拉希人相似甚至更糟的情况。在这种情况下,一旦爆发冲突,其后果可能比黑豹党运动更为严重。

(一)米兹拉希社区抗议模式的再现——奥哈里姆

1977年,该组织在亚明·斯维萨(Yamin Swissa)的领导下放弃了前期通过戏剧表达抗议的形式,转而以耶路撒冷贫穷的米兹拉希社区为阵地展开了政治化和激进化的抗议路径。1977年至1981年间,奥哈里姆努力在耶路撒冷的每一个米兹拉希社区中都建立起各自的“帐篷”基地。基地的主要任务是根据对社区的调研情况和居民的现实需求,为每个社区制定出个性化的教育、福利服务,然后在整个奥哈里姆网络的协调下,通过抗议活动将社区亟须的资源公布于众,以求获得各方的资助。尽管奥哈里姆运动的活动范围仅限于耶路撒冷,但它依旧引起了许多米兹拉希人的关注,世界塞法迪联合会主席尼西姆·加翁(Nissim Gaon)曾为该运动提供了二十万美元的资金支持。①SamiChetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 140.

与黑豹党运动的结局不同,奥哈里姆最终被国家纳入到了制度化的管理模式之中。社区的帐篷基地开始演变为专业化、独立化的居委会机构,组织成员也逐渐成了社区生活、教育和文化领域的专业工作者。从表面上看,这一运动将米兹拉希族群斗争的背景从国家公共空间转移到了更为逼仄的社区空间,但从运动的目标和组织原则中不难看出,其中心议题仍然围绕米兹拉希族群普遍话语权的建构问题而进行,这表明黑豹党运动之后,地方组织发起的米兹拉希社会运动开始有意识地将自身与整个国家的米兹拉希族群命运联系在一起。

(二)新黑豹党运动——哈洛·内马迪姆

2013年至2014年间,特拉维夫市的米兹拉希青年组成了一个名为“哈洛·内马迪姆”(Halo Nehmadim)的非政府激进组织。该组织的希伯来语名称源于1971年4月总理梅厄对黑豹党成员的经典评价——“他们不是好人”,并将英文名命名为“新黑豹党”(New Black Panthers)。哈洛·内马迪姆反对现有的族群隔离和驱逐政策,并要求政府消除特定族群的贫困问题和无家可归现象。

2014年,由于特拉维夫市政厅企图拆除市内的米兹拉希贫民社区劳工山,这一组织进行了多次示威抗议活动。劳工山位于特拉维夫白城的中心地带,其历史可以追溯到英国委任统治时期,居民主要以米兹拉希犹太人为主。尽管早在1954年,劳工山就被纳入特拉维夫市政厅的总体规划方案之中,但对于当地的米兹拉希居民而言,市政厅的撤离—重建方案实际上是一种剥夺—毁灭—流放政策,②Smadar Lavie, Wrapped in the Flag of Israel: Mizrahi Single Mothers and Bureaucratic Torture, Lincoln:University of Nebraska Press, 2018, p. 183.因此,针对劳工山社区的改造计划迟迟未能推进。在后来的斗争中,随着特拉维夫城市化进程的推进,劳工山两侧分别建成了现代公寓大楼和以色列国防军中央司令部。伴随该区域内米兹拉希人口的不断增长,临时建筑的数量也持续增加。截至2014年3月,特拉维夫市政厅与当地居民就劳工山社区的拆除重建活动经历了多次协商后,依旧未能达成一致意见,而在此情况下,市政厅却授权亚沙姆(YASAM)③亚沙姆是以色列警察特别巡逻队,主要打击以色列境内的反恐怖袭击活动。在1967年之前,亚沙姆曾使用实弹镇压以色列境内的阿拉伯人起义。强行将两个米兹拉希家庭从该区域驱逐出去。

哈洛·内哈迪姆借此与其他米兹拉希组织开始了反对特拉维夫市政厅拆除劳工山的抗议活动。哈洛·内哈迪姆与当地居民制造了燃烧弹,将煤气罐等易爆物品收集起来,并在其中五户家庭门前实施了自爆行动。①Smadar Lavie, Wrapped in the Flag of Israel: Mizrahi Single Mothers and Bureaucratic Torture, p. 183.警方则利用哈洛·内马迪姆成员的犯罪前科和违法记录对其进行攻击和诋毁,并将一部分成员逮捕入狱。2014年以色列与哈马斯之间爆发的加沙战争使得部分抗议领导人应召入伍,运动被迫中止。从哈洛·内哈迪姆的由来、斗争性质和斗争方式来看,它与黑豹党运动一脉相承,这说明尽管近年来米兹拉希人融入主流社会的步伐在加快,但族群贫困和发展问题依旧是融合进程中的一大阻碍,而黑豹党运动也成为米兹拉希人与政府进行抗争时所参考的重要范本。

五、结语

第三次中东战争后,以色列阿什肯纳兹人财富与地位的急速上升刺激了米兹拉希人,也促成了米兹拉希族群集体观念的强化,从而为黑豹党的斗争之路奠定了坚实的群众基础。耶路撒冷作为一个“混合城市”,不仅存在国家和民族间争夺发展空间的事件,也存在着犹太族群内部关于社会资源的较量。穆斯拉拉社区的独特地理位置以及米兹拉希犹太人的遭遇使得该社区引领了20世纪70年代的黑豹党运动。在1971年这一年期间,黑豹党运动以耶路撒冷市区为中心开展了四次声势浩大的抗议活动,并与以色列当局就米兹拉希族群的发展问题进行了协商与博弈,引起了国内外犹太人的普遍担忧和重视。1973年开始,这一运动从最初的社会性抗议活动转变为政治性变革运动。黑豹党成员通过加入议会、政党的方式开辟了一条抗议与整合相互交织的斗争路径,并在国家政治层面充当了米兹拉希族群谋求发展空间的合法代表,从而为米兹拉希犹太人参与国家政权建设提供了更为宽阔的路径,也促进了该族群教育条件的改善和文化方面的繁荣。

黑豹党在运动中始终坚持“蛋糕是分给所有人的,否则它便没有存在的必要”②Sami Chetrit, Intra-Jewish Conflict in Israel: White Jews, Black Jews, p. 120.,这体现了米兹拉希族群对于当时工党主导下社会分配体制的控诉。而黑豹党运动的爆发也适逢国家的核心权力集团新旧过渡的关键时期。在经历了近三十年的工党统治后,传统的劳工犹太复国主义意识形态逐渐疲软,右翼政党利库德集团趁势崛起。在这种时机下,恰恰是黑豹党运动使得米兹拉希族群开始意识到,自身的边缘性地位正是源于工党主导的歧视性政策和不公正的社会体系。利库德的崛起则为黑豹党运动后续的斗争之路提供了机遇。作为回报,黑豹党运动也为利库德的粉墨登场提供了大批选票支持,从而使其一步步演变为能够与工党长期抗衡的强大政治团体。

从较长时段的社会转型历程来看,黑豹党运动是东方犹太人关于犹太族群内部发展不公问题所进行的一场具有代表性的集体抗议运动,也是阿什肯纳兹犹太人与米兹拉希犹太人之间的矛盾最为鲜明的体现。从20世纪下半叶开始,犹太复国主义塑造的国家、群体和个人互为一体的话语体系逐渐瓦解,以民族、族群、宗教和地域为集合的社会成员开始寻回“失落的自我”。正如有学者对以色列社会问题做出的论断:“处于国家政治权力边缘的社会群体并没有分享与主流社会相同的集体认同,而是极力强调自己的政治诉求以与之对抗,并试图找回曾经被长期压抑和排斥的群体身份。①艾仁贵:《以色列多元社会的由来、特征及困境》,第42页。作为来自亚非落后地区的犹太移民,黑豹党成员率先对阿什肯纳兹犹太先驱及其建构的政治、社会体系发起了挑战。在经历了1971年的多次抗议之后,泰米党、沙斯党等米兹拉希政治力量的兴起、米兹拉希族群教育公平的实现、米兹拉希音乐文化的流行都充分体现了以色列社会集体认同正在从“单数形式”走向“复数形式”,同时有力地推动了20世纪80年代以色列的私有化革命和多元文化主义的兴起。因此,黑豹党运动虽然只是昙花一现,但该运动反映的却是当时以色列人数最多的犹太族群——米兹拉希犹太人自我意识的觉醒和以色列多元化社会图景的逐渐显现。也正是在族群意识和多元文化思潮的持续影响下,在黑豹党抗议活动结束后几年甚至几十年的时间里,奥哈里姆运动和哈洛·内马迪姆才能依然聆听着黑豹党的回声继续前行。