基于空间竞争博弈模型的经济集聚与区域协调发展分析

2022-11-12彭桥肖尧

彭 桥 肖 尧

1(天津财经大学统计学院,天津 300221) 2(北京师范大学创新发展研究中心,珠海 519087)3(北京师范大学经济与资源管理研究院,北京 100872)

引 言

在新时代背景下,经济发展的不平衡不充分已成为我国主要矛盾之一,而区域经济发展的不平衡是我国经济不平衡的主要表现。经济结构的调整、对外贸易摩擦以及疫情的冲击等多种因素导致区域之间的不平衡有加重的趋势。区域发展的不平衡不仅影响我国经济的高质量发展,而且也制约着我国经济高质量发展和共同富裕目标能否实现。十九大报告中明确指出 “要建立更加有效的区域协调发展新机制”,“以完善产权制度和要素市场化配置为重点,实现产权有效激励、要素自由流动,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”,表明通过建立统一大市场,实现要素和商品自由流动是缩小区域发展差距、促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进的重要政策措施。

区域经济发展的不平衡在空间上表现为经济活动的不均匀分布,集聚经济已成为我国当前经济发展的普遍现象。改革开放后为了实现经济的快速发展,采用梯度式的区域非均衡发展战略,集中资源发展具有先天优势的东部沿海高梯度地区,实现经济活动的聚集,发挥规模经济效应使我国整体经济得到了快速的发展[1-3],但却导致了区域经济发展的不协调[4]。2021年占全国总面积1.15%的长三角城市群创造了我国GDP的16.15%、占全国总面积0.23%的珠三角城市群创造了我国GDP的8.77%,从更大范围来看,2017年占全国总面积13.65%的东部地区创造了全国59.73%的GDP[5]。

许多学者普遍认为经济集聚是造成区域经济发展不平衡的主要原因。罗富政和罗能生 (2019)[6]认为在短期内区域市场集聚的极化效应负向影响区域经济的协调发展,而在长期内区域市场集聚的扩散效应将会促进区域经济之间差距的缩小。赵永亮 (2012)[7]通过采用我国54个城市1990~2010年的经济活动数据实证检验发现我国东部的“集聚效应”开始减弱,“回波效应”的增强带动内陆外围地区经济的增长,促使我国区域经济发展格局逐渐走向均衡。张治栋和吴迪 (2019)[8]使用长江经济带地级市的面板数据从产业集聚的角度得到了类似的结论,发现产业集聚在与要素流动的交互作用过程中加大了区域经济差距。樊士德和姜德波 (2014)[9]也认为通过促使要素和产业向欠发达区域回流可以促进区域协调发展。白积洋 (2010)[10]、陈得文和苗建军 (2010)[11]从不同角度得出相同的结论,认为改革开放后经济集聚是我国区域经济差距扩大的主要原因,也是我国经济实现高速增长的动力。

经济在空间上的集聚可以分为4个层次:要素集聚、企业集聚、产业集聚和城市群,要素集聚是其他集聚形成的微观基础[12],研究要素的流动机制是理解经济集聚现象的基础。根据要素在空间上的流动性可以将要素分为:区域要素和非区域要素。区域要素指区域所固有的具有不能流动性(或流动成本极大)、不可复制性、不可替代性特征,通常指自然、地理或区位等要素,而非区域要素通常指具有很强流动性和替代性的要素,如资本、劳动等要素。区域要素与非区域要素的匹配程度决定了区域的生产效率,从而决定非区域要素流动在空间上的流动。因此,通过研究非区域要素与区域要素匹配对经济活动空间分布的影响,不仅有助于理解经济集聚的机制,对于促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进具有重要意义。

1 相关研究文献综述

当前对于经济集聚现象的解释主要是基于均质空间的假定,通过规模经济与集聚的外部性来解释经济活动在空间上的集聚。以新古典经济增长理论为基础的区域经济增长理论和新古典贸易理论对于经济活动在空间上分布的解释与现实相差深远。他们认为如果至少有一种生产要素能够在区域之间自由流动,资本将从丰裕地区流向稀缺地区,直至区域间的利率达到一致,或者区域间的工资差异促使劳动力在区域间流动直至各区域一致的工资水平,即使要素难以流动,商品的贸易亦可以起到要素流动的效果。以克鲁格曼为代表开创的新经济地理学在规模报酬递增、垄断竞争与冰山成本框架下对经济活动的空间集聚具有极强的解释力,他们普遍认为集聚存在某种正外部性可以抵消集聚产生的拥挤成本。Scitovsk(1954)[13]将集聚产生的外部性分成两类:技术外部性与资金外部性。前者处理的是非市场交互作用的影响,直接影响一个人的效用或企业生产函数的过程。如企业的集聚产生的技术外溢效应以及公共物品共享和专业化与分工,对企业生产效率的提升有显著影响,而消费者的集聚可以增进社会交往从而获得愉悦[14]。在集聚机制的建模分析时,技术的外部性与竞争范式的兼容具有额外的优势[15]。资金外部性是市场交互作用的副产品,是在参与价格机制所导致的交换中,对企业或消费者产生的影响。当市场是不完全竞争时,资金的外部性起较大作用,一个经济行为人的决定影响价格时,会影响其他人的福利状况。以本地市场效应来解释经济集聚的 “中心-外围”理论是其中最典型的代表。当前主流区域经济学理论几乎都从这两种外部性入手解释经济的空间集聚现象。

国内学者基于中国的现实问题从新的角度对经济集聚的机制进行了丰富的研究,主要从实证与理论两个方面展开。在实证研究方面,大部分学者对产业集聚的影响因素进行了识别,范剑勇(2006)[16]利用我国2004年的市级数据进行实证研究,认为非农产业规模报酬递增地方化提高了区域劳动生产率从而促使我国产业集聚,进而导致区域经济差距的形成。朱英明等 (2012)[17]利用我国省级数据证明在财政分权与地方政府竞争的特殊制度下,自然资源短缺和环境损害制约着工业活动在空间上的集聚。肖建清 (2009)[18]在新经济地理学理论框架下引入对外开放因素,建立了对外开放、产业集聚与区域经济增长的理论模型并进行实证检验,认为对外开放可以促进产业的空间集聚并扩大区域经济之间的差距。还有学者从政府公共服务[19]、知识溢出效应[20,21]以及外商投资[22-24]角度实证检验对产业集聚的影响。此外还有学者对金融集聚进行了实证研究[25-28]。

国内对于经济集聚的理论研究则相对较少,主要基于新经济地理学框架来解释集聚的内在机制。肖建清 (2009)[18]在新经济地理学理论框架下引入对外开放因素,分析了对外开放与产业集聚和区域经济发展之间的关系。文雁兵和张旭昆(2010)[29]在 Baldwin (1999)[30]“C-P” 模型的基础上构造了C-P-I模型,强调制度变迁和政府行为在集聚过程中的重要作用。蔡武等 (2013)[31]在新经济地理学基础上,在城市生产函数中引入空间外部性分析了产业集聚的内在机理。郝大江和张荣 (2018)[32]基于D-S框架尝试从区域要素与非区域要素优化配置角度解释规模报酬与经济集聚机制。他们认为集聚问题的本质在于生产要素在特定经济空间的集中及其影响,可以自由流动的非区域要素与不能流动的区域要素相互之间优化配置的效率形成了非区域要素在空间集聚的内生动力。此外还有学者采用系统科学的方法和博弈论的研究方法研究了经济活动的空间集聚问题[33-35]。

通过上述对我国学者关于经济集聚研究的梳理发现,对于经济集聚的实证研究往往以计量回归分析为主,对集聚的内在机理的分析则不够透彻。而理论研究主要基于新经济地理学框架主要关注对外开放、政府行为等因素。而对于非区域要素集聚过程中与区域要素产生的匹配效应缺乏研究,只有极少数的学者在此方面做了探索,但是他们的研究主要基于垄断竞争市场结构并以具有同质规模递增技术的企业和消费者作为微观分析的主体,着重解释集聚的动力机制,而对于多区域之间非区域要素的流动过程以及区域组织结构缺少关注。本文正是在此基础上,以使用异质非区域要素和区域要素进行生产的企业为分析主体,以空间竞争博弈为分析框架来阐释非区域要素与区域要素的匹配构成了非区域要素集聚的内生动力,并进一步解释多区域组织结构的形成机理。本文的研究从方法和内容上对经济活动的空间集聚与区域不平衡发展现象解释提供了新的角度。

2 经济集聚的空间竞争博弈分析

2.1 单一区域模型构建与分析

假设在一个区域,有M个企业,根据要素流动性将企业的生产要素分为不可流动的区域要素与可流动的非区域要素,每个企业的生产需要同时采用区域性要素与非区域性要素,且这两种要素不具有替代性。企业以一定的市场价格销售其产出,以企业生产的产品为计价单位。并进一步假设每个企业需要的区域要素类型不同,用一个区域要素类型空间C来描述区域要素类型,每个企业i的所需的区域要素类型为ri∈C(i=1,2,…,M)。为了描述区域要素类型空间C的大小,采用一个周长为L的圆表示,圆上的每一个点都代表对应的区域要素类型,M个企业根据其所需的区域要素类型位于圆中对应的点,为了讨论方便,将M个企业均匀分布于圆周上,则在区域要素类型空间中两个相邻企业的距离为L/M。

与此同时,有一数量为N的连续非区域要素,这些非区域要素匹配不同的区域要素。根据与区域要素的最优匹配,将数量为N的非区域要素均匀分布于圆周上,其分布的密度为Δ=N/L。

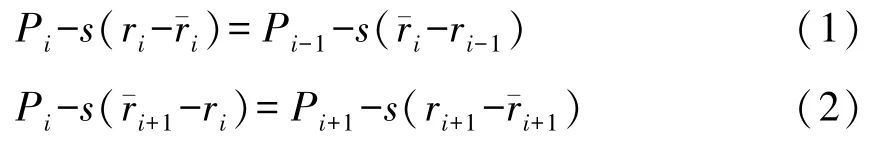

相邻企业之间存在对非区域要素的竞争,设企业i给予非区域性要素的价格为Pi,与它相邻的企业i+1和i-1设置的非区域要素价格分别为Pi+1、Pi-1,并假设非区域要素被企业采用需要付出磨合成本为,即由于非区域要素为了与区域要素进行匹配需付出的成本,并且该成本由非区域要素所有者承担,经过磨合之后与区域要素完全匹配时的非区域要素边际生产率为g。为了求出企业i所雇佣的非区域要素区间,假设处于位置i和+1的非区域要素为无差异收入点,即:

从而可以解得:

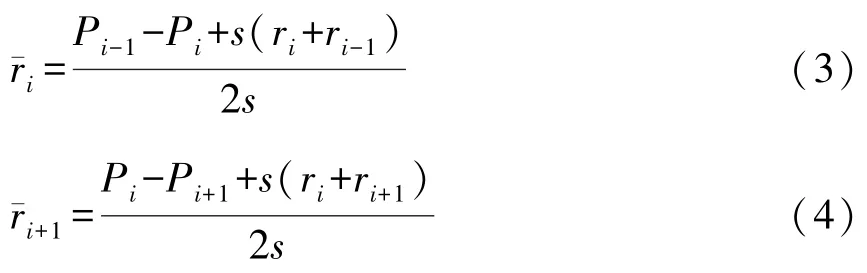

企业i吸引[,+1]区间的非区域要素,则企业i的利润为:

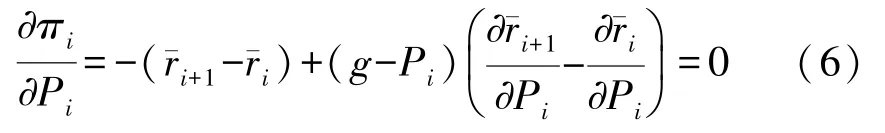

企业i通过选择最优的非区域要素价格与相邻企业进行竞争来实现利润最大化,则企业利润πi关于非区域要素价格Pi的一阶条件为:

任意两个相邻企业之间的距离为L/M,即ri+1-ri=ri-ri-1=L/M,由于每个企业都是对称的,因此在均衡情况下非区域要素具有相同的均衡价格P*,并根据式 (3)、式 (4) 和式 (6) 可以得到:

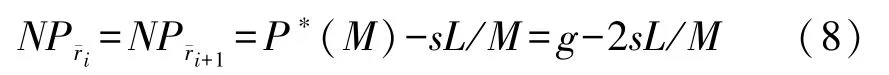

则位于[,+1]区间边界点的非区域要素获取的净收入为:

假设位于边界点与企业匹配最差的非区域要素也将被企业i雇佣,则,即当g≥3sL/M时,在均衡状态下,所有的非区域要素都将被企业雇佣。

假设企业可以自由进入,由于P*(M)关于M递增,故一个新企业的加入将会导致非区域要素价格提高,增加当地居民的收入水平。这主要是因为新企业的加入增加了非区域要素与区域要素的平均匹配程度,提升了要素使用效率,增加了非区域要素的净产出,从而导致非区域要素价格上升;与此同时,随着新企业的加入,相邻企业之间在非区域要素空间中的距离变短,企业之间的对非区域要素的竞争加剧,也导致了非区域要素的价格上涨,并压缩了企业的利润。假设新企业的进入需要付出进入成本f,在自由进入均衡时,所有企业利润为0,即:

根据式 (5)和式 (7)可得企业均衡利润:

将式 (10)带入式 (9) 可得长期均衡时的企业数量为:

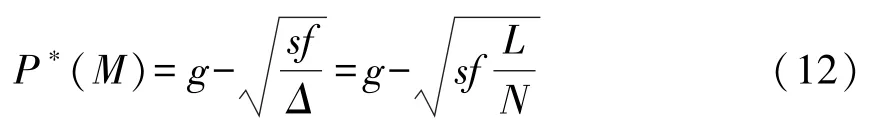

因此,区域内长期均衡的企业数量随区域要素的类型数量L和区域要素密度增加而增加,随企业进入成本增加而减少。根据式 (7)和式 (11)可以得到长期均衡下非区域要素价格:

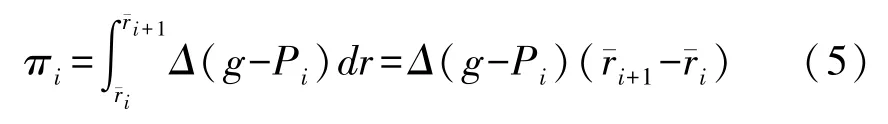

其中Δ表示非区域要素在区域要素类型空间上的密度,衡量了区域要素与非区域要素的匹配程度。因此,非区域要素的集聚可以提高区域要素与非区域要素匹配程度,从而提高了长期均衡的非区域要素报酬。也就是说,更好的非区域要素与区域要素的匹配可以增加经济集聚的规模报酬。与此同时,如果区域要素的多样性L与非区域要素的数量以同比例增加,则非区域要素的长期均衡报酬不变。

2.2 两区域模型构建与分析

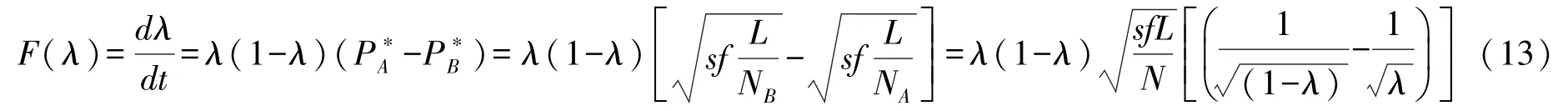

假设存在的两个区域A和B,非区域要素的总量为N,区域A和B所拥有的非区域要素数量分别为NA和NB,NA+NB=N,并假设区域A拥有的非区域要素比例λ=NA/N,并假设在初始状态下,非区域要素在两个区域之间均匀分布,即。非区域要素根据区域之间的要素价格在区域A与区域B之间自由流动,本文假设区域A与区域B为对称区域,除了非区域要素数量内生之外,其他条件完全相同,在要素完全匹配时具有相同的边际生产率g,且具有相同的区域要素类型空间L、相同的企业进入成本f以及非区域要素单位磨合成本s。本文借用复制者动态方程描述非区域要素在区域之间的流动变化过程,并假设非区域要素迁移的成本为τ=0,则区域A的非区域要素比例变化的微分方程如下:

2.3 关于两区域模型假设的讨论

上述模型假设非区域要素迁移成本τ=0,得出对称均衡不是稳定均衡的结论,随机的扰动将会导致非区域要素集聚均衡。而当非区域要素迁移成本τ较大时,存在一个临界值τ1,当τ>τ1时,即使非区域要素的扰动导致其中一个区域非区域要素的匹配程度大于另一个区域,致使区域之间的非区域要素报酬存在差异,但由于巨大的迁移成本阻碍了非区域要素的流动,从而使对称均衡成为一个稳定的均衡。当τ<τ1时,非区域要素迁移的成本较小,无法抵御非区域要素的随机扰动,微小的偏离,将会导致循环累积因果效应,致使非区域要素不断向某个区域集聚,形成核心-边缘结构。

与此同时,本文上述模型并没有考虑非区域要素集聚造成的拥挤成本,假设拥挤成本为C(λ),拥挤成本与非区域要素的集聚相关,且C(λ)′>0,C(λ)″>0,即拥挤成本边际递增,当非区域要素在循环累积因果效应的作用下,不断向某一个区域集聚时,过于拥挤的非区域要素将导致拥挤成本,主要包括土地租金的上升、通勤成本的提高以及生活成本的增加,这些都将降低非区域要素的净收入,并且随着非区域要素积累,拥挤成本的边际效应不断递增,当拥挤成本上升的速度大于非区域要素集聚导致生产率增加的速度时,最终会阻止非区域要素的进一步集聚。因此,在考虑拥挤成本的情况下,存在非对称的区域均衡,并不会出现非区域要素向一个地区完全集聚的状态。尽管在短期内,非区域要素的集聚导致了区域发展的失衡,但是集聚确实有利于生产效率的提升,通过分工与专业化以及知识溢出效应等发挥作用,从长期来看,集聚导致拥挤成本上升最终会形成回流效应,从而带动其他欠发达地区的经济发展。

3 结论与启示

本文采用空间竞争模型描述了非区域要素与区域要素的匹配度如何影响经济活动的空间集聚以及区域组织结构的形成机制,通过模型推导分析发现,要素匹配在经济集聚和区域协调发展中具有重要作用。可以流动的非区域要素在空间上的集聚能够增加与区域要素的匹配程度,从而提高生产效率和要素收入,吸引更多的非区域要素集聚形成循环累积因果效应。在非区域要素流动成本较小以及拥挤成本较小时,这种循环累积因果效应会形成 “中心-外围”的区域结构,导致区域经济发展的不平衡;当非区域要素流动成本较大时,即使非区域要素的集聚可以增加要素报酬,但巨大的流动成本阻碍了非区域要素的流动,从而形成各区域彼此分割的对称结构。而当流动成本较小而拥挤成本较大且递增的速度大于非区域要素集聚导致要素生产效率提升的速度,则会形成较发达地区和欠发达地区的非对称结构。因此,为了实现区域的协调发展,可以通过增加非区域要素与区域要素的匹配程度,提高生产效率和非区域要素收入,从而吸引更多非区域要素集聚,促进欠发达地区的经济增长,实现区域的协调发展。尽管在短期内,一个区域的集聚必然以其他区域的要素分散为代价,仍然会出现区域发展的失衡,但是集聚确实有利于生产效率的提升,通过分工与专业化以及知识溢出效应等发挥作用。因此。从长期来看,集聚导致拥挤成本上升最终会形成回流效应,从而促进其他欠发达地区的经济发展。而完全平衡的经济发展往往导致整体经济的低效率,通过允许经济区域发展适当的失衡,反而可以实现更高水平的区域协调发展。