海洋微生物学复合型人才培养实验课程改革探究

2022-11-12程斯宇张传伦

郭 静, 程斯宇, 张传伦

(南方科技大学海洋科学与工程系,广东 深圳 518055)

0 引 言

海洋强国,是中国特色社会主义建设事业的重要组成部分。习近平同志在党的十九大报告中指出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。”海洋强国需要培养大量适应社会需要的复合型海洋技术人才[1]。海洋作为地球上巨大的资源宝库,其复杂性和辽阔性造就了物种的丰富性,而海洋微生物在整个海洋生态系统中起着重要的作用。在当前的海洋科学研究领域中,微生物技术(特别是古菌技术)发展迅速,在海洋资源开发与利用、深海药物、海洋碳循环、海洋污染与修复和海洋生命演化研究中应用广泛。同时,海洋生物产业的发展与生命健康和环境工程等新兴经济产业的发展、培养海洋相关领域交叉复合型人才是发展海洋生物产业的重要支撑和保障。高校应进一步完善海洋涉海专业人才培养方案,满足海洋强国战略对交叉型、创新型和复合型海洋新工科的人才培养需求。

1 海洋微生物学教学现状

高校培养复合型海洋人才需要依托系统性的海洋专业课程,在涉海专业中海洋微生物学研究领域广泛(见表1),更是重要的基础课,而实验教学是提高高等教育质量的一个重要切入点[2-3]。同时,海洋微生物实验的一些研究成果具有产业转化价值,能够服务地方经济[4]。然而,作为海洋微生物学教育中的重要组成部分的微生物学实验,实际上并没有得到应有的重视。

目前海洋微生物学实验课程多采用普通微生物学实验作为实验内容,而涉及海洋微生物的方向较少,缺少与海洋生物环境的密切联系,即缺乏“海味”,主要以淡水或者陆源生物为主[16-18];教学模式单一,各个实验之间的联系较少,主要以验证性实验为主,很难帮助学生建立起“主动且感兴趣”的态度;不能将学生带入主动的思考模式:为什么要做这个实验,这个实验可以解决哪些问题,是否有更合适的方法来解决这一问题?在实验课程结束后,学生很难掌握到查阅文献、设计实验、撰写规范的实验报告或科研小论文等能力。很多学生只是将实验课看作是实验技能的学习,从主观上没有将实验课与科研思维及科研习惯相关联[13,18-21]。此外,实验教学面临“僧多粥少”的困境,学生人数较多,教师和仪器数量不足,每个实验3或4人1组,有的实验甚至8或9人1组共用仪器,不能让每个学生充分地进行实验操作,造成学生动手能力差,教学效果不佳等问题[16,19,22-23]。

我校是国家高等教育综合改革试验学校,是一所具有鲜明时代特色和改革创新精神的大学,位于海洋中心城市深圳,孕育于这一特定的海洋文化环境中,始终坚持“顶天立地”,即学术上训练学生前沿科学思维,做到“顶天”;研发的成果要和当地的战略性新兴产业接轨,让学生学以致用,做到“立地”;这与深圳这座创新型城市对科技创新、技术发明和应用的重视相呼应。我校海洋系已经从全球引进汇聚了具有国际视野的高水平师资队伍,致力于在重大国际海洋科学与工程问题上取得突破性研究成果和为国家培养海洋科学与工程技术高端人才。海洋系本科教学实验室已配备荧光定量PCR仪,荧光显微镜,超速离心机,总有机碳分析仪,Dionex ASE加速溶剂萃取仪等大型仪器,这些支撑条件对于海洋微生物实验教学改革营造了优异的环境。

基于此,我校海洋系海洋微生物类课程教研组依托2016级班级对教研结合的启发式教学模式、学科交融课程内容和小班教学方式开展了课程改革实践。在以往的教学模式上推陈出新,关注生命演化重大科学问题,开辟新兴学科方向——古菌海洋学,开发挖掘海洋微生物资源,采用高端海洋技术(无人机采样)和先进高端实验平台(荧光显微镜,qPCR仪,离子淌度等),充分利用校内外的优质资源,突出涉海学科交叉融合培养,探索海洋科学与先进机械设备跨界合作,从而提高学生在海洋微生物学实验课上的积极性,让学生们切实掌握实验技能,成为具有良好科学研究素养、科学创新精神与潜质,具有全球视野和社会责任感、未来能在海洋相关学科领域起引领作用、具有创新精神和实践能力的高素质拔尖海洋复合型人才,为大湾区海洋经济加速发展注入新活力。

2 课程改革实践

海洋微生物学实践课程主要是以科教结合为主体,具有多门学科交叉教学内容,并采用小班教学的授课方式。科教结合聚焦于海洋微生物学术前沿课题,有助于激发学生的学习兴趣,丰富学生的前沿知识,扩展学生的眼界,在基础实验技能之外,提高学生数据整理的能力,文献查阅能力和学术论文书写能力。多学科知识交融是本课程内容的一大亮点,一方面给予学生解决具体科学问题的机会,以提高其综合能力;另一方面,能够使学生的技能和知识更全面,培养学生多角度看问题的能力。小班教学能够给学生提供更好的实验环境和更多的实验操作机会,有利于提升学生实验素养。

2.1 教育与科研相结合的启发式教学模式,培养专业创新人才

学科的发展与相关科学研究的进展相辅相成。学科发展良好能够提供优秀的科研人才,反过来,科研内容又可以促进实验教学内容的更新和教学质量的提高。传统实验教学模式以“灌输式”教育为主,大部分实验的准备工作是任课教师或助教来完成,在课堂上学生则照本宣科按照实验讲义中的实验步骤做实验,很少思考实验的科学研究背景和意义。这种教学模式不利于学生研究和创新精神的养成,也无益于学生实践动手能力的提高和学科的建设[24-25]。

海洋实验课应当建立在具有科学研究意义的课题上。近年来海洋生物技术发展迅速,但海洋微生物方面仍旧有很多亟待解决的科学问题。比如海洋环境中存活的非培养状态(Viable but non-culturable,VBNC)微生物的基因组信息尚有大片空白。这类微生物存在于无光、低温、高盐的环境中,它们在海洋生态所发挥的作用少为人知。在确定培养的海洋微生物是“死”还是“活”的时候,直接镜检计数法获得的数量往往比常规培养计数法的结果高很多倍[26],而导致这种现象的原因并不清楚。此外,研究发现,虽然4℃保存是陆生细菌最常用的临时保存手段,但是许多海洋微生物在4℃中保藏1周后就无法继续传代培养。因此,海洋微生物的保存一直也是海洋微生物学家面临的重要难题之一[27]。近年来,粤港澳大湾区经济飞速发展的同时,其海域生态环境问题日益严重,赤潮等水体环境事件多发。因此,对珠江口水体生态系统的检测、研究和保护迫在眉睫。河口及毗邻海域作为海陆交互最为活跃的区域,是碳氮硫磷等生物地球化学元素循环较为活跃的区域[28]。同时微生物(包括细菌和古菌)个体虽小,但生物量极大,占海洋(包括河口)生物总量的90%以上,是海洋碳氮循环的主要驱动者,也是海洋生态系统平衡的最主要维持者[29-30]。古菌作为与细菌、真核生物并列的第3种生命形式,是海洋微生物的重要组分,广泛分布于各种海洋环境,在碳、氮、硫等元素的生物地球化学循环和地球生命演化过程中扮演着极为重要的角色。海洋中的有机碳由颗粒有机物(POM)和溶解有机物(DOM)组成。海洋古菌II(Marine Group II,简称MGII)是海洋表层水体中最丰富的古菌类群[31],既能降解POM为DOM,同时也具有吸收利用DOM和无机碳的能力[11,32-34]。因此,MGII古菌的研究对于全球海洋碳氮循环意义重大,而边缘海区域MGII的研究对于理解MGII的生态功能尤为关键[34]。

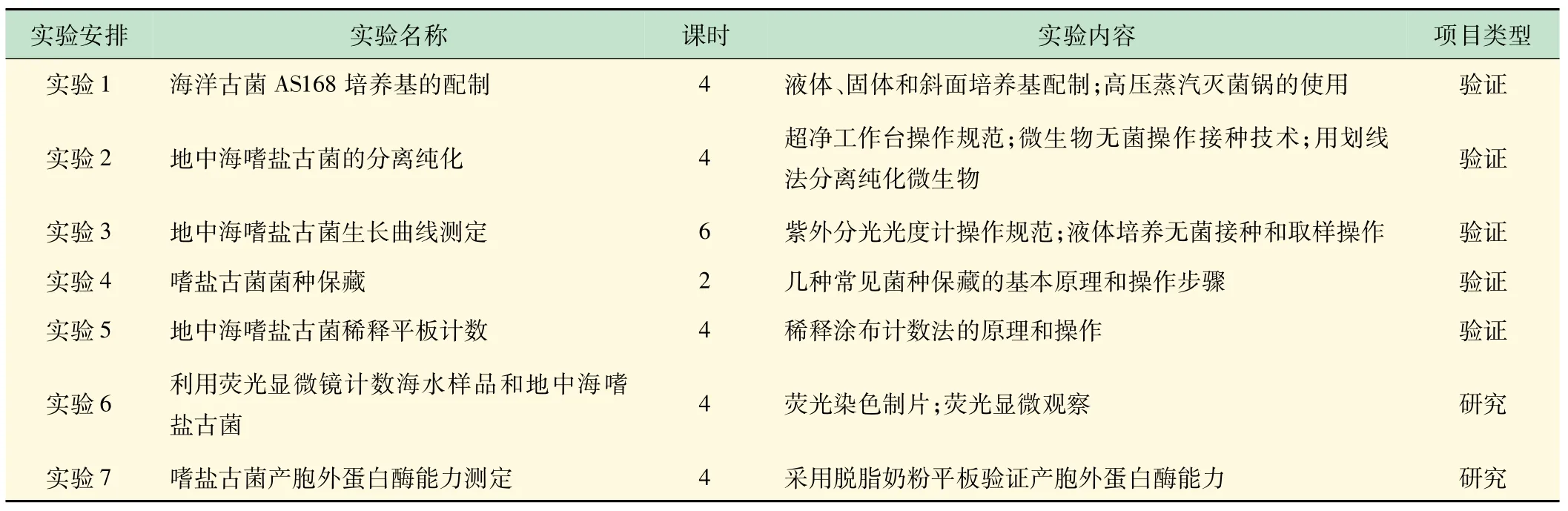

针对上述科学问题,我校海洋系海洋微生物类课程教研组围绕上述前沿科学问题来设计实验内容,学生通过前半个学期(28课时)开展海洋嗜盐古菌基础实验,具体方案如表2所示,开辟古菌海洋学这一新兴学科方向。

表2 海洋微生物学基本技能操作实验教学内容

虽然部分基础实验与现有的项目有相似之处[35-36],但具体内容上有较大改变,突出了“海味”。传统微生物学教学实验均使用经典教学菌种,如大肠杆菌、酿酒酵母或黑曲霉等微生物。本实验采用了1株从地中海分离的Haloferax mediterranei ATCC 33500(地中海富盐古菌)作为海洋菌种。将生物的三域系统之一的古菌,这一新兴热点研究菌种引入到本科教学实验,极大地提高了学生们的海洋微生物热情。配置培养海洋嗜盐古菌最常用的AS-168液体和固体培养基,将菌液采用三步划线法进行活化后,利用分光光度计,测定600 nm处的吸光度,进行其生长曲线测定,最后进行嗜盐古菌保种。虽然是基本技能操作实验,但为了使实验更具有系统,按照事物发展的规律安排实验项目,将孤立、连贯性不强的实验内容整合到一起,形成环环相扣的综合实验体系,有利于培养学生严谨的学习态度和逻辑思维。且引入高端仪器-荧光显微镜,使学生对海洋微生物基础知识有实质性掌握。

在实验结束的最后一周(第16周)是课程汇报与讨论环节,学生根据前期所学内容和大量查阅文献,大胆提出科学问题。老师引导和鼓励学生积极参加科研课题与项目,使得实践能力较好的学生能够申请专利或发表论文,独立承担部分课题实验。同时将海洋微生物学课程实验、项目撰写与毕业论文有机地结合在一起,可有效提高学生的创新意识、培养学生的创新能力,移默化中鼓励学生进入科学研究的殿堂[4]。

这种教学与科研的结合、教与学的互动是培养学生自主学习和创新意识的有效途径,能提高学生的科研积极性,唤醒学生的创新意识。教师做适时引导,引导学生在掌握常规海洋微生物实验外,进一步与海洋生物技术相结合,做更深层次的探索,从内心激发学生对海洋微生物的兴趣。

2.2 设计学科交融课程内容,培养复合型人才

海洋微生物学实验课程是培养学生动手能力、独立思考能力、团队合作能力和开拓创新能力的重要平台[22]。现有的实验教学内容陈旧,主要围绕着理论课教学,照本宣科,内容大部分为常用仪器的操作、注意事项。教学内容陈旧,学生的学习兴趣被局限,最终的教学效果也自然而然地被局限[18,25,37]。在海洋微生物学的实验课程中,不仅要让学生系统地掌握海洋微生物学实验的主要方法与技术,同时也要培养其学科交叉的实验思维[22]。

MGII近年来在藻类爆发频繁的河口及边缘海区域的有机碳转化过程中,发挥着重要作用。但目前对于珠江口区域不同MGII古菌类群在不同时间上分布的变化规律及与藻类爆发过程之间的关系缺乏系统性的监测。当前对于海洋水体微生物研究的样品采集主要通过参加船载航次,人工完成水体样品的采集。该采样过程对采样条件要求较高,费时费力,很难对珠江口MGII分布及藻类关系等生态过程开展长时间、大规模的观测研究。在较短时间内完成水体样品的大量采集,一直以来是海洋微生物研究面临的一个重要课题之一。

无人飞行器技术发展迅速,在植保,巡线,火灾预警,快递等行业具有广泛的应用。多旋翼无人飞行器操作简单,起降不受场地限制,在海水取样的科学研究中有巨大的发展空间。飞行器搭载海水取样装置,可实现精确地点的重复取样、多点同时取样和长时间不间断取样等取样方式,传统方法很难实现。2018年,我校海洋科学与工程系采用无人机阵列进行海水取样研究,经过2年多的研发测试,定制开发了EMC50无人机阵列智能海水取样设备,并将这一前沿科学内容引入海洋系本科教学中。在本教学方案海洋微生物学基础实验项目结束后(第8周),安排学生到珠江口桂山岛附近海域,利用无人机飞行器对采集大湾区海水样品,给学生传授无人机设计与应用所需的知识与技术,通过实践培养学生科研热情。

海洋系教改组将自主研发的无人机融入海洋微生物本科实验,旨在突出涉海学科交叉融合培养,探索海洋科学与机械设备跨界合作,培养专业化、复合型、应用型海洋科学研究和工程技术高端人才。为此设计了利用无人机采水系统对大湾区古菌生态功能监测综合实验,该综合实验设计框架图如图1所示。

综合实验共分为7个步骤:

步骤1利用无人机飞行器采集大湾区海水样品

(1)需解决的问题。①现有无人飞行器机载的海水取样装置有什么优势?②微生物无处不在,怎么避免你取的海水样品是第一时间的原位样品,且没有被污染?③微生物肉眼不可见,怎样在野外快速获得不同大小的微生物样品?④从海上到陆地实验室,一般路程较远,那采集回来的野外样品,怎样完好地运输回实验室?

(2)实验内容。利用学校自主研发的无人机采水系统对研究水域进行多个样品的同时采样。采取的海水样品低温保存(4℃)一部分用于海洋微生物的分离培养,其余海水经过20 μm孔径滤膜(Millipore GTTP,聚碳酸酯,47 mm直径)过滤后,再依次通过0.7μm孔径滤膜(Whatman GF/F,玻璃纤维素,47 mm直径)和0.22μm孔径滤膜(Millipore GSWP,聚碳酸酯,47 mm直径)收集微生物细胞。0.7μm孔径滤膜上收集的细胞用于分析颗粒物上粘附的古菌和细菌微生物。0.22 μm滤膜上收集的细胞主要进行游离细菌和古菌的DNA分析。分级过滤后海水保存(-20℃)一部分用于水质检测。同一滤膜等分成两份,一份在野外置于50 mL冻存管中于液氮中临时保存。采样结束后,放置有滤膜的50 mL离心管置于-80℃冰箱中保存直至DNA提取[38]。

步骤2海洋微生物培养基的配置与灭菌

(1)需解决的问题。①微生物生长“吃”什么?如何给微生物“做饭”?②给微生物做的饭为什么要无菌?怎么确保完全无菌?③实验操作为什么要在超净工作台进行?怎样给超净工作台进行消毒?④消毒等于灭菌吗?

(2)实验内容。人工海水配制、固体培养基(用于分离纯化海洋微生物)、试管斜面培养基(用于分离微生物的保藏)、液体培养基(用于微生物的培养)、生理生化培养基(用于微生物的生化鉴定)、培养基和微生物实验器皿高压蒸汽灭菌、陈海水过滤除菌,超净工作台的消毒。

步骤3海洋微生物的分离纯化

(1)需解决的问题。①有无办法让“不可见”的微生物变得“可见”?②怎么让微生物长起来?

(2)实验内容。样品液体培养基接种(无菌操作),倒平板,平板划线接种和平板涂布接种,培养箱倒置培养。

步骤4海洋微生物荧光显微镜观察与计数

(1)需解决的问题。①为什么要用荧光显微镜进行海洋微生物样品计数,普通光学显微镜不行吗?②微生物本身有颜色吗?为什么加了染色剂,微生物就有颜色了?③怎么确定海洋微生物是“死”的还是“活”的?

(2)实验内容。吖啶橙直接显微镜计数(Acridine orange direct count,AODC)。量取一定量的新鲜水样(10 mL),用吖啶橙(终浓度0.01%)染色(3~5 min),放置滤膜,抽滤,用无菌水冲洗过滤器内部,制片后将滤膜放置于荧光显微镜下检测,对所拍照片进行直接计数(可根据情况进行手动数数或自动数数)。

步骤5滤膜DNA提取、扩增及琼脂糖凝胶电泳

(1)需解决的问题。①DNA是否有颜色?是否看得见?②怎样评估DNA浓度和纯度?③有什么原因会导致DNA提取量低和DNA样品不纯?④PCR是什么?为什么要进行PCR和琼脂糖凝胶电泳?

(2)实验内容。微生物总DNA从没有加入RNALater保存液的滤膜上提取。将滤膜置于液氮中剪碎并研磨后,使用Fast DNA SPIN for soil试剂盒(MP Bio medicals,LLC)提取。利用PCR技术制备基因片段。琼脂糖凝胶电泳实验。

步骤616S基因与功能基因定量PCR

(1)需解决的问题。①荧光定量PCR是用来干什么的?,它和普通PCR有什么区别?②qPCR是如何进行定量的?

(2)实验内容。定量PCR(qPCR)技术是目前一种常规且可靠的测定微生物丰度的技术。通过特异的引物Ar787f/Ar915R和GII554f/Eury806r使用qPCR技术分别完成古菌总类和MGII的定量[38]。

步骤7基因组分析与生命演化分子钟理论学习

(1)需解决的问题。①为什么要进行基因组分析?②怎样进行基因组分析?③数值建模和生命演化有什么联系?

(2)实验内容。基因组测序的序列经过组装拼接获得基因组片段。然后将样本序列mapping到这些片段上,用MetaBat构建基因组集。通过CheckM评估每个集的质量,并用Megan等进行基因组集的注释。对于特殊基因组集进行更细致的重组装优化,并进行基因标注。随后将每个样品对应的宏转录组序列mapping到这些基因组集上,从而分析每个样本中基因表达情况。在此基因表达集合的基础上进行网络融合和网络模块化分析[38]。

无人机单机操作简单,但海水样品采集系统性强,学科交叉融合实验设计既能激发学生兴趣,训练本科生掌握无人机阵列采样技术,又能给予学生解决具体科学问题的机会,以提高其综合能力。无人机系统在海水样本采集上的应用还比较有限,让学生参与探讨无人机在海上的其他应用,本身就是极佳的教学案例。在教学过程中,学生往往缺乏成熟的出航经验,实际工作中还需面临海面上潜藏的各种危险。在实验课上使用先进的无人机采样技术,不仅为学生获取海水样品带来了巨大的便利,比如可以快速、低成本地获取具有时间序列特征、空间梯度特征等优良的海水样本和水化参数。而且还能规避出航工作的危险。较低的采样成本让院系有足够资金支持尽可能多的学生参与科研过程。

通过室内实验提取的滤膜DNA,学生利用qPCR和宏基因组测序技术,获得MGII古菌的群落结构模型。将水理化参数、盐度梯度模型以及与古菌群落结构模型结合分析,得出它们的相关性特征,并总结分析MGII群落受环境影响的因素以及它们对环境造成的影响,从而为珠江和其他河口地区的环境改善提出方案。实验内容的丰富程度远远超过传统的实验教学,充分发挥了学生的主观能动性,对于学生科研素质与实际应用能力的提高具有积极的作用。

无人机系统在教学中的应用不仅可以为学生研习海洋提供巨大的便利,而且有利于培养国家与地区亟需的海洋微生物复合型人才和既有理论又懂实践、有较强社会适应能力的创新型人才。此外,在教学过程中,把前沿的海洋微生物学研究手段、荧光显微镜和qPCR等技术增加进实验课程,同时加强与课程衔接的实验和实践性课程模块建设,扩展课程内容的广度和关注度,丰富教学资源。学生在实验过程中不仅能够了解并掌握基本的微生物学实验技能,同时也能提高学生的综合能力与创新意识。

2.3 小班特色教学,以学生为中心,体现学校办学特色

由于高校招生人数不断扩增,而教学经费有限,教学实验室很少购置新仪器,很难实现1或2人使用1台仪器。虽然分大组进行实验对团队合作是一种锻炼,但某种程度上不能让每人都能尝试所有的实验操作,因此,实验效果不能很好地覆盖全部学生[25]。而且实验课程的学生人数较多,教师很难对每个学生的实验操作进行全程指导,很难判断每个学生对知识的掌握情况。一般高校中,学生只能在实验课上开展实验,其他时间很少有机会进入实验室,实验课学时有限,学生不能熟悉各种实验仪器操作,更难自主地去做一些系统研究性实验[20]。为了保证实验教学效果,本实验课程实行小班化教学,能够帮助学生更好地掌握实验设备操作技能。同时,教师可以督促并了解每个同学课前预习和课后实验结果分析的情况。

小班化教学,每个班级人数为10人,每组学生2人。每个学生都必须在上课之前明白自己要做什么,可能不会的操作是什么,然后带着自己的问题来听课。实验中强调学生自己动手,让学生带着问题在实验操作中寻找答案。学生通过实验安全考试后,可随时进入实验室,在任课教师指导下进行实验。小班教学让每个学生系统训练学生设计无人机、操作无人机采集海水样品以及对取回的样品在实验室进行处理与分析等,确保每个学生都得到锻炼。学生们获得了不同站位的海洋样品,不同小组之间相互合作,相互学习,实验内容具有一定的探索性,对实验结果能更好地比较和分析,激发学生们的兴趣。整个过程学生自主查阅文献,与授课老师一对一共同讨论实验方案,在任课老师指导下实施实验、记录实验结果与分析实验现象。另外,实验中对于学生提出的问题,老师并不急于回答,而是让学生自己思考后再做点评,减少了学生对教师的依赖性。小班教学以“放手”的方式使学生的整体实验技能得到提升,有利于培养学生独立探索和解决问题,也锻炼了团队协作能力。在小班化实验教学中,通过创设科研情境,让学生体验一次完整科学研究的过程,重视让学生在实验过程中有所体验、有所感悟。经过这样的训练,学生的分析和解决问题的能力大大加强,为自己今后的科研或者生产实践打下扎实的基础,并有效培养学生自主创新的能力。

3 教学效果评价

本课程至今已开展3学年,在各学期末的评教中,该课程的评教平均成绩为98.47分(满分100分)。对教学情况改革满意度进行了问卷调查(见表3),全体同学对本课程教学效果满意度较高。88%的学生认为该课程的学习对自己综合能力的提高有积极的促进作用。认为综合实验步骤5滤膜DNA提取、扩增及琼脂糖凝胶电泳对未来的科研最有帮助的同学占比最多(37%),其次是综合实验步骤6 16S基因与功能基因定量PCR(32%)。结果表明,学生课程后已经开始了解和使用专业相关的前沿科学技术。本实验课程引入了高端的仪器设备,增设了实地考察的内容,大多数同学(79%)最满意的还是教师的授课能力,这肯定了实验老师的备课及实验教学质量。

表3 实验教学改革学生满意度调查结果

同时,在2019~2020年微生物学课程实验的教学和训练结束后,在老师指导下,2名本科生成功申报大学生科创项目,项目获批率100%。1名2016级本科生,项目名为“基于无人机采水系统的大湾区MGII古菌生态功能监测”获得国际级大学生创新创业训练计划项目,参加2019年第八届地质微生物学专业研讨会墙报展出项目相关研究成果,2020年毕业时获得优秀毕业论文和“优秀毕业生”称号。1名2017级本科生,项目名为“无人机技术驱动的珠江口盐度梯下古菌群落结构等时变化规律研究”获广东省科技创新战略专项资金(“攀登计划”专项资金)项目,参加2020 Goldschmidt国际会议和2020第七届生物有机地球化学会议,会议摘要或墙报展出项目研究成果,2021年时获得优秀毕业论文和“优秀毕业生”称号。这两名学生申报的项目得以立项,学生不仅有可支配的实验经费,获得创新学分,也能大大培养学生独立探索和解决问题,激发学生从事海洋科研的兴趣。

4 结 语

海洋微生物学复合型人才培养实验课程改革探究工作的实施,主要以海洋学微生物学实验课程融合无人机采样系统为例,教研结合,开设小班教学模式。本课程展示了一套切实可行的学科交融课程设计方法。教学结果初步表明,课程中提出的科教结合能帮助学生提高文献调研和写作的能力,学科交叉内容能帮助学生对多学科的知识和技能进行融合协作,小班教学模式能够更好地培养学生的实验技能。同时,本课程的研究结果能够为海洋复合型人才培养,提供有益的探索。