青海省格尔木市球路奥窝头铁多金属矿矿床地质特征及成矿成因

2022-11-11冶玉花赵俊芳

冶玉花,马 英,赵俊芳

(青海省有色第一地质勘查院 青海省隐伏矿勘查重点实验室,青海 西宁 810007)

全球铁矿石资源相当丰富,铁矿石资源总量估计超过8 000亿t(矿石量),含铁量超过2 300亿t,未来尚有很大的发现潜力。美国地质调查所2007年公布数据显示,世界铁矿石储量为1 900亿t,储量基础为3 400亿t;铁金属储量为730亿t,储量基础为1 600亿t,静态保证年限超过百年,长期供应有保证。世界铁矿资源集中在少数国家和地区,集中度较高。

我国的铁矿石资源可以概括为资源分布广、矿石品位低、多金属矿较多、矿区规模小、储量占资源总量的比例低等特点[1-5]。从资源总量上看,有3个显著特点:①新增资源储量大幅度下降;②储量增长滞后于消耗速度;③保有储量总体呈下降趋势。我国的铁矿资源对钢铁工业以及国民经济的保证程度相对较低,受国际供应商的控制程度大,对贸易价格的制定缺乏话语权。在国际垄断依然存在且不断加剧的情况下,资源安全问题凸现。为改变中国铁矿资源的被动局面,必须建立中国铁矿资源战略保障体系;必须“走出去”加快境外开矿步伐,加大权益进口矿额度,创建国际铁矿石市场新格局;必须加大国内铁矿资源勘查力度,加大国内铁矿开发利用规模,以抵御进口矿的竞争。同时,还要大力发展钢铁新工艺及高端节材产品,鼓励在境外建设钢铁企业,并提高废钢铁回收供应能力,从开源和节流两方面采取有效措施[6-10]。

1 矿区地质特征

球路奥窝头矿区在地貌上属山前小盆地,C1、C2磁异常区被第四系覆盖,厚度10~64 m,区内出露岩性较简单,矿点西北段、东段和南段出露华力西期的花岗闪长岩和零星出露一些早古生代奥陶—志留纪滩间山群地层,C1、C2磁异常区钻探工程揭露的地层为滩间山群地层。

1.1 地层

1.1 滩间山群(OST)

矿区内地表出露和钻探揭露奥陶—志留纪滩间山群火山岩组(OST2)和碳酸盐岩组(OST3)地层。

(1)石学特征。火山岩组(OST2)主要分布在矿区中北部,其岩性主要为蚀变安山质玄武岩、英安质凝灰岩等中基性火山岩,夹少量泥质板岩、粉砂岩、硅质岩组成。地层倾向约30°,倾角40°~60°。①蚀变玄武岩。是矿区主要地层,也是主要含矿岩性,在矿区中部分布最广,厚度变化较大,最大在215 m以上,蚀变较强,其岩性特征:灰—灰绿色,斑状结构,块状构造,局部碎裂构造、角砾状构造。矿物成分:斜长石占60%,辉石占30%,角闪石占10%,少量绿泥石、方解石、黄铁矿等共占10%。岩石由于受区域挤压性构造影响,绿泥石化极强。与上下伏岩层呈整合接触,与侵入岩呈侵入接触关系。②英安质凝灰岩。大面积分布于矿区中北部,厚度最大在130 m以上,主要与侵入岩呈侵入接触关系,局部岩体中呈透镜状分布;其岩性特征为:灰白色,岩屑凝灰质结构,假流纹构造。矿物成分:岩屑占40%左右,呈粒状,大小在1 mm×1 mm~1 mm×2 mm,具有压扁拉长而定向排列的特征;凝灰质占55%左右,另有少量硅质、方解石、绿泥石、磁黄铁矿、黄铁矿等。③粉砂岩。与泥岩互层,主要在钻孔中呈层状,透镜状分布,厚度2~45 m;岩性特征:青灰色,粉砂质结构,层状构造。矿物成分:粉砂质占90%以上,泥质、硅质占少量。④碳酸盐岩组(OST3)。通过钻孔揭露,主要在矿区中部呈透镜状分布,主要岩性为结晶灰岩,蛇纹石化大理岩。结晶灰岩为灰—灰白色,细粒结构,层状构造。矿物成分:方解石占90%左右,硅质占5%左右,绿泥石、碳酸盐杂质、磁铁矿、磁黄铁矿等共占5%左右。⑤蛇纹石化大理岩。灰白色夹灰绿色,深绿色,变晶结构,斑杂构造。矿物成分:方解石占60%左右,蛇纹石占20%左右,粉砂质占10%左右,硅质、绿泥石、磁黄铁矿等共占10%。

(2)岩石化学特征。本次工作采集了21件岩石全分析样品,分析结果表明,中基性的凝灰岩、安山岩、闪长岩中Fe2O3含量在7.16%~18.25%,对应的TFe和FeO含量分别为5.12%~12.34%和4.87%~12.54%,Al2O3含量在9.72%~13.44%。在中酸性的英安质凝灰岩、花岗岩及结晶灰岩中,Fe2O3、Al2O3含量较低,但CaO、MgO的含量相对较高;在中基性的火山岩中,多金属元素(Cu、Pb、Zn等)的含量分布比偏酸性的岩性及结晶灰岩中分布含量高,说明中基性的火山岩为矿区铁多金属的含矿母岩。

1.1.2 第四纪(Q)松散堆积物

第四纪(Q)松散堆积物在矿区内广泛分布,面积占70%以上。覆盖于山坡上的主要为松散的坡积风积砂土;平滩地区主要为混合有砾石的松散砂土,现代河沟中主要为洪积、冲积砾石。

1.2 构造

矿点地层呈单斜构造,近东西走向、倾向北,倾角40°~60°,钻孔内成矿后期断裂、解理发育,多为北西向的压扭性断裂,断面多向北东倾斜,倾角多在60°左右。

1.3 岩浆岩

矿区侵入岩主要为中三叠世、尔格头序列灰白色细粒石英闪长岩(T2δο)和中泥盆世哈是托序列灰白色中细粒角闪花岗闪长岩(D2γδ),岩体长轴方向以北西、北西西向为主,呈带状展布。其中,三叠世和尔格头序列灰白色细粒石英闪长岩(T2δο)主要分布在矿区西北角和东北部,以岩基状产出。中泥盆世哈是托序列灰白色中细粒花岗闪长岩(D2γδ)主要分布于矿区南部,以岩基产出,矿区中部呈小岩株产出,呈北西西向的长条状。

(1)石英闪长岩(T2δο)。具中细粒半自形粒状结构(局部具似斑状结构),块状构造。岩石成分为斜长石(75%~80%)、钾长石(1%~5%)、石英(5%~8%)、黑云母(1%~3%)、普通角闪石(5%~16%)、磁铁矿(1%)及微量磷灰石和锆石。斜长石呈半自形板状,聚片双晶发育,双晶带细蜜,具环带构造,绢云母化、黏土化、钠长石化、帘石化,为中长石;钾长石他形板状,黏土化,为微斜长石;石英他形粒状,充填于其他矿物空隙中,晶体大小形状受空隙形状所控制;黑云母棕色板状,晶体内有磁铁矿、磷灰石、锆石包裹体,绿泥石化,普通角闪石,呈褐色柱状晶体,解理发育,绿泥石化、绿帘石化、局部与黑云母呈集合体状分布。

(2)花岗闪长岩(D2γδ)。灰白色,中细粒半自形粒状结构(局部具似斑状结构),块状构造。岩石成分为斜长石(53%~64%)、钾长石(9%~10%)、石英(22%~25%)、黑云母(2%~10%)、闪石(2%~3%)及不透明矿物、磷灰石、锆石等。斜长石呈半自形板状,聚片双晶,局部具环带构造,绢云母化、强黏土化、钠长石化,为更—中长石;钾长石具格子状双晶,晶体内有石英、黑云母嵌晶,黏土化,为微斜长石;石英他形粒状,充填于其他矿物空隙中;黑云母棕—棕褐色板状,晶体内有磁铁矿、磷灰石、锆石包裹体,绿泥石化;普通角闪石呈绿色柱状,解理发育。

1.4 矿区地球物理特征

1.4.1 岩矿石物性特征

全区共采集11种岩矿石标本318块,采用高斯第二位置对318块标本进行了磁性测定,采集了6种岩矿石60块标本进行了电性测定。

(1)磁性。磁铁矿具强磁性,磁化率(k)几何平均值为0.08×4πSI、常见值为0.021 5×4πSI;剩磁(Jr)56 371×10-3A/m、常见值为7 098×10-3A/m。次之为闪长岩、安山质玄武岩、玄武岩、花岗岩;其磁化率几何平均值在(0.018~0.015)×4πSI);常见值在(0.019~0.004)×4πSI,剩余磁化强度的几何平均值在9 151×10-3~720×10-3A/m、常见值在874×10-3~374×10-3A/m。其余岩石均显示为弱磁或无磁。这些岩石都与磁铁矿有明显的磁性差异,因而本区用磁法找磁铁矿的方法十分有效。

(2)电性。由表1可知,磁铁矿及其矿化岩石的幅频率(Fs)相对较高,平均为5%,个别达到10%以上。电阻率(Ps)比较低,平均电阻率44 Ω·m,Psmax=113 Ω·m,Psmin=4.9 Ω·m。其余岩石的幅频率较小,Fs)一般在1%~2%;电阻率相对磁铁矿较高,一般在100~200 Ω·m,这些岩石与磁铁矿在电性上有明显的差异,因此,在该地区选择合适的电法装置,解决供电困难及接地条件问题,开展电法工作也有一定的找矿效果。

表1 球路奥窝头物性电参数统计Tab.1 Statistics of physical properties and electrical parameters in Owotou of Qiulu area

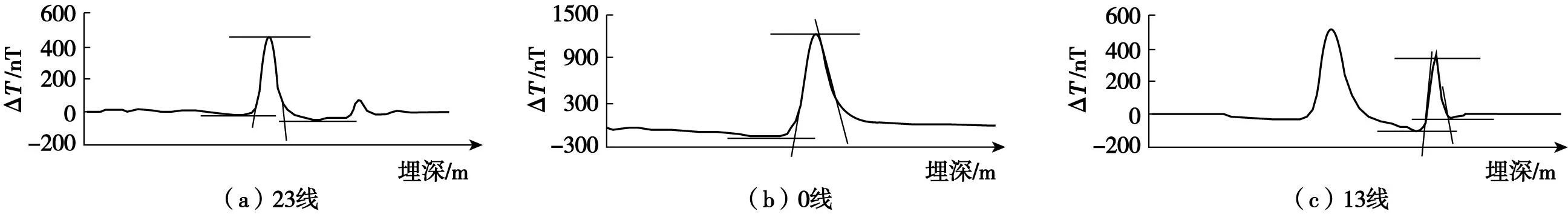

1.4.2 1∶5 000磁异常特征

在矿区开展了1∶5 000高精度磁法测量,共圈定ΔT磁异常3处(图1)。其中,C1为已知矿致异常,对应的矿体稍具规模,针对C2、C3异常经磁测成果与地质资料进行对比研究,并结合区内已测定的岩(矿)石物性参数特征,推断C2异常均由磁铁矿引起,其对应矿体的规模较小,C3异常由地表闪长岩体引起。

图1 23线、0线、13线磁测剖面切线法Fig.1 Line 23,Line 0 and Line 13 magnetic profile tangent method

(1)C1磁异常。该异常位于测区的中南部,异常范围较大,在49—26线间,异常呈条带状展布,走向为东西向,长约2 100 m,宽55~300 m;异常在49—19线间连续性不太好,在17—26线连续性较好,异常呈南正北负,等值线南疏北密。ΔT为800 nT的高值区出现在9—2线间,ΔT极大值出现在0线的202号点;ΔTmax=1 230 nT。经过15线和0线的1∶5 000激电剖面(AB=MN=60 m、N=1)曲线可见:在该异常段有低缓的低阻高激化激电异常,幅频率Fs一般在2.0%~3.5%之间波动,视电阻率在200~400 Ω·m波动。幅频率极大值出现在15线的184号点和0线的201号点上;Fsmax=4.3%,初步推测矿化体倾向南、顶端埋深利用23线磁测资料用切线法求得63.9 m左右;利用0线磁测资料用切线法求得96.2 m。

(2)C2磁异常。位于测区的西北部,异常呈条带状展布,走向北西,异常范围在9—27线,长约500 m,宽50~100 m,异常呈南正北负,等值线南疏北密,ΔT极大值出现在13线的254号点,ΔTmax=392 nT。为了查证该异常,布置2条激电剖面穿过异常区,23线1∶5 000激电偶极剖面(AB=MN=60 m,N=1)曲线,在磁异常区的250—262号点间的激电异常显示为低阻高极化特征,幅频率极大值Fsmax=3.9%,电阻率极小值ρsmin=17.8 Ω·m;在13线磁异常区没有激电异常显示,幅频率(Fs)在0.2%~1.4%波动,电阻率(ρs)在22~177 Ω·m波动。由于该异常区覆盖层较厚,2010年也没有地质工程验证。在13线用经切线法求得异常体顶端埋深在49.7 m左右,产状较陡,微向南倾。

(3)C3磁异常。位于测区的西北角,异常由多个团块状子异常组成,异常整体呈三度体,轴长约为500 m,范围在31—51线间,在西北部没有闭合,等值线南疏北密,ΔT极大值出现在39线的302号点,ΔTmax=349 nT,负极小值出现在39线的312号点,ΔTmin=-12 nT。经39线和45线1∶5 000激电偶极剖面(AB=MN=60 m,N=1)曲线可知,激电没有异常显示,幅频率(Fs)在0.3%~2.2%波动,电阻率(ρs)在500~1 400 Ω·m波动。异常区出露岩性主要为闪长岩,初步推测该磁异常是由闪长岩引起的。

2 矿床地质特征

该矿床是小型规模的铁矿床,矿体赋存于滩间山群玄武岩夹泥质岩、灰岩中,呈浸染状不均匀分布。矿区3处磁异常中,有2处发现铁矿体,其中C1异常区矿体规模相对较大,呈东西向展布,走向长700 m,倾向宽60~110 m,厚度最厚为16.16 m。2处磁异常中根据矿体分布部位和边界品位指标,共圈定了20条铁矿体和3条硫铁矿体。

2.1 矿体特征

2.1.1 C1磁异常区

C1磁异常区共发现17条矿体,矿体赋存标高+3 145~+3 460 m,埋深70~385 m;矿体走向近东西走向(260°~80°),走向长800 m,倾斜延深30~110 m,倾角45°~60°。含矿带岩性为玄武岩夹泥质岩、泥灰岩,磁铁矿呈浸染状不均匀分布,TFe平均品位24.1%。矿体呈似脉状、透镜状平行分布,分支复合现象明显。

(1)Ⅰ1矿体。分布于0线,由于0勘探线样品品位不连续,单独编号为Ⅰ1号矿体,矿体产于蚀变玄武岩,分布标高+3 456 m。矿体真厚度1.17 m。矿体呈透镜状,倾角55°,铁矿石平均品位TFe为24.2%。

(2)Ⅰ2矿体。分布于7—16线,矿体分布标高+3 430~+3 458 m。矿体走向控制长度700 m,倾向延深60 m,矿体厚度3.01~14.48 m。该矿体为矿区主矿体,由于矿体品位不连续,分为工业品位(Ⅰ2)和低品位(Ⅰ2(低))矿体,呈似层状、透镜状分布,倾角50°~60°,工业品位矿体平均品位TFe为30.11%,低品位矿体平均品位TFe为22.02%。

(3)Ⅰ3矿体。分布于7—8线,矿体分布标高+3 415~+3 428 m。矿体走向长500 m,倾向延深60 m,矿体厚度2.88~3.52 m。该矿体为低品位矿,矿体呈透镜状,倾角为50°~60°,矿石平均品位TFe为23.15%。

(4)Ⅰ4矿体。分布于0—7线,矿体分布标高+3 405 m。矿体走向长300 m,倾斜延深60 m,矿体厚度1.18~1.92 m。该矿体为低品位矿,呈透镜状,倾向50°~55°,矿石平均品位TFe为22.82%。

(5)Ⅰ5矿体。分布于0—7线,矿体分布标高+3 379~+3 385 m。矿体走向长300 m,倾斜延深60 m,矿体厚度1.18~2.57 m。该矿体为低品位矿,呈透镜状,倾向50°~55°,矿石平均品位TFe为20.77%。

(6)Ⅰ6矿体。分布于0—7线,矿体分布标高+3 298~+3 376 m。矿体走向长300 m,倾斜延深110 m,矿体厚度1.18~2.57 m。该矿体为低品位矿,呈透镜状,倾向50°~55°,矿石平均品位TFe为20.77%。

2.1.2 C2异常区

C2异常区共发现3条铁矿体和3条硫铁矿体,钻探揭露矿体赋存标高+3 425~+3 498 m,埋深40~113 m;矿体走向呈北西向,铁矿体走向长250 m,倾斜延伸50 m。含矿带岩性为安山质凝灰岩,铁矿呈浸染状分布,TFe平均品位23.65%。矿体呈似脉状、透镜状平行分布,近东西走向(260°~80°),倾角45°~55°。硫铁矿体与铁矿体共(伴)生,硫铁矿体赋存部位铁品位基本在20%左右。硫铁矿体呈透镜状分布,走向长300 m,倾斜沿深50 m,S平均品位10.24%。

(1)Ⅱ1矿体。分布在13—21线,矿体分布标高+3 494 m。矿体走向长250 m,倾斜沿深50 m,为工业矿(Ⅱ1)和低品位矿(Ⅱ1(低))矿体,厚度分别为2.87 m、0.78~1.15 m,矿体以呈似层状、似脉状,倾角45°~55°,矿石平均品位TFe分别为26.63%、21.27%。其中,工业矿(Ⅱ1)仅分布在13线,低品位矿(Ⅱ1(低))分布在13—21线,21线矿体厚度为0.78 m,作为矿体尖灭点。

(2)Ⅱ2矿体。分布于13—21线,矿体分布标高+3 478~+3 485 m,矿体为硫铁矿,厚度为2.30~5.72 m,矿体以呈似层状分布,倾角55°,矿石平均品位S为9.91%。

2.2 矿石质量

2.2.1 物质成分

该矿区矿物组合比较复杂,主要矿石矿物为磁铁矿,另含有少量黄铁矿、磁黄铁矿、褐铁矿、菱铁矿(表2)。脉石矿物主要为石英、角闪石、绿泥石、碳酸盐矿物等。

表2 物相分析结果Tab.2 Results of phase analysis

2.2.1.1 矿石矿物成分

(1)磁铁矿。磁铁矿多呈0.01~0.3 mm的半自形粒晶,不均匀,较普遍浸染岩中,多于脉石粒间,近等轴状和不规则粒状,赋存状态主要以半自形粒状、他形粒状浸染状、致密块状集合体产出(图2)。其次与赤铁矿相间或交代见皮壳状分布在脉石矿物表面。

图2 矿石矿物成分Fig.2 Ore mineral composition

较富的磁铁矿矿石,以半自形不等粒粒状变晶结构、角砾状结构为主,致密块状构造为主,次为团块状、似斑状构造。但也有少量为稠密浸染状结构,其中磁铁矿多数为等轴半自形晶的粒状聚集团块,局部为交代脉石而呈长条状的线体,粒度相对较大,一般可达0.3 mm以上,内部或颗粒边缘有不均匀他形粒状黄铁矿颗粒,局部有脉状的黄铁矿穿插磁铁矿的现象。

磁铁矿主要以3种方式赋存:①微细粒磁铁矿,呈他形微细粒结构,星散浸染状构造。主要以细粒磁铁矿为主,粒径小于0.02 mm,含量占全部磁铁矿的18%。这类磁铁矿的大部分被脉石矿物包裹,解离和富集均有比较大的难度。②细粒磁铁矿,呈他形—半自形晶细粒结构,团块状构造,这种磁铁矿的结构构造为矿石的主要结构特征。磁铁矿以细粒集合体为主,颗粒间成镶嵌状,粒径小于0.048 mm,含量占磁铁矿的15%。磁铁矿颗粒之间的结晶孔隙中可见碳酸盐充填。③粗粒磁铁矿,半自形—自形晶中—粗粒结构,致密块状构造。这类磁铁矿在样品中的粒径一般大于0.074 mm,含量占磁铁矿的68%,样品中大多呈团块状集合体。这类磁铁矿的粒度比较粗,主要由细粒磁铁矿重结晶而成,而且可解离性比较好。

(2)黄铁矿。黄铁矿平均含量为1.5%,粒径为0.01~0.2 mm,呈致密块状和粒状集合体,他形晶细粒结构,半自形—自形晶中—细粒结构。黄铁矿多为半自形等轴粒状,呈星点,更多呈脉状聚集浸染于裂隙中,交错穿插岩石。也见细脉沿磁铁矿裂隙穿插,粒径0.02~0.3 mm。微细粒黄铁矿呈他形细粒结构,致密块状构造,主要以细粒黄铁矿为主,粒径小于0.02 mm,占全部黄铁矿的83%。粗粒黄铁矿为自形—自形晶中—细粒结构,呈稀疏浸染状构造,粒径较大,约0.2 mm,含量占全部黄铁矿的17%。此类黄铁矿呈自形—半自形散布于磁铁矿中。

(3)磁黄铁矿。磁黄铁矿平均含量2.5%,他形粒状及其集合体,半自形晶粒状结构。粒径小于0.02 mm,呈致密块状,分布在磁铁矿内部环带裂隙或磁铁矿间。

(4)褐铁矿。褐铁矿平均含量1.3%,粒径大于2 mm,为氧化后产物,呈褐色调,松散块状,他形,分布于磁铁矿中。

(5)赤铁矿。赤铁矿平均含量1.3%,赤铁矿呈他形粒状集合体,不规则交代磁铁矿或与磁铁矿相间分布。

2.2.1.2 脉石矿物成分

(1)石英。无色,油脂光泽,莫氏硬度7,密度2.65 g/cm3,为一轴晶透明矿物。是矿区主要的脉石矿物之一(图3),含量25%~30%。呈微—隐晶状,可见粒径<0.005 mm,个别达0.01 mm。

图3 脉石矿物成分Fig.3 Gangue mineral composition

(2)绿泥石。白色带有绿色调,呈油脂光泽,有滑感,密度为2.6~3.3 g/cm3,硬度为2~3。绿泥石是低温蚀变矿物之一,呈他形和半自形片状,长径为0.002 5~0.01 mm,均匀分布于岩石中,估量为20%~25%,主要为蚀变而来。在矿石中的分布比较集中。

(3)碳酸盐矿物。微—隐晶状,粒径<0.005 mm,集合体稀散分布,估量5%~8%。

(4)角闪石。他形和半自形粒状变晶,具明显变晶结构特征,长径0.05~0.2 mm,多数<0.1 mm,岩石具构造压碎现象,因而多数颗粒界线不很清晰,在颗粒界线比较明显的部位,角闪石相对聚集,长石较少,金属矿物也较少,表明受破坏不很明显,受破碎的部位,可见被长石包裹,被金属矿物穿插,估量25%~30%。

2.2.2 矿石的化学成分

矿区主要有用元素为Fe,共伴生元素有Cu、Pb、Zn、Co等,经原生晕样品分析,共伴生元素Zn元素在C1异常区ZK0703孔显示最高值为1.67%,其余元素均达不到边界指标要求。Cu元素在0线ZK0006孔石英脉中显示最高含量为0.072%,Pb元素在7线ZK0703孔火山岩中显示最高至为0.27%,Co元素在ZK0802孔的磁铁矿体中显示最高值为0.019%,Au元素最高值显示0.02×10-6。此次共采集组合样品5件,分析了共伴生元素Au、Cu、Pb、Zn、Co和有害元素P、S、SiO2。矿区有用元素除铁外,尚有Co元素有富集趋势,Cu、Pb、Zn及Au元素较低,且分布较均匀;主要有害杂质为S,其分布不均匀,含量一般在0.20%~12.45%,平均4.45%;P含量一般0.23%~0.28%,平均0.25%;SiO2含量一般为36.54%~51.08%,平均43.86%。

2.2.3 矿石结构、构造

矿石结构主要为他形—半自形晶中—细粒结构、半自形—自形晶中—细粒结构以及他形粒状结构。矿石构造主要有稀疏浸染状构造,稠密浸染状构造、细脉状构造以及致密块状构造。

(1)矿石结构。①他形粒状结构。为矿石的主要结构,磁铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿多呈他形粒状分布。②自行—半自形粒状结构。磁铁矿呈半自行状结构,黄铁矿呈自形或半自形状分布。③他形粉尘状结构。少量磁铁矿呈他形粉尘状结构。④填隙结构。磁黄铁矿、黄铁矿充填于磁铁矿晶粒之间,较为普遍。

(2)矿石构造。①浸染状构造。磁铁矿呈致密浸染状、团块状或稀疏浸染状分布,黄铁矿呈稀疏浸染状与磁铁矿共(伴)生。②条带状构造。黄铁矿、磁黄铁矿呈大小不等的集合体呈条带状分布,平行排列,条带宽一般1~3 mm。③细脉—网脉状构造。磁黄铁矿、黄铁矿等金属硫化物形成细脉或网脉,穿插包容围岩或磁铁矿,较为常见。

2.3 矿石类型

2.3.1 矿石自然类型

矿区矿石自然类型简单,主要以浸染状的磁铁矿为主,根据金属矿物共生组合关系,将矿区主要的矿石自然类型分为:磁铁矿矿石、含黄铁矿磁铁矿矿石、磁黄铁矿磁铁矿矿石、褐铁矿矿石。①磁铁矿矿石。以浸染状构造为主,多呈0.01~0.3 mm的半自形粒晶。磁铁矿含量10%~30%,常伴有少量磁黄铁矿、黄铁矿等,有时不均匀浸染,局部集聚为团块状或斑杂状,脉石矿物常见基性石英、绿泥石、斜长石、透辉石及方解石。②磁黄铁矿—磁铁矿矿石。浸染状磁黄铁矿—磁铁矿矿石,以磁铁矿为主,磁黄铁矿呈条带状、稀疏浸染状、团块状分布于磁铁矿周围。③黄铁矿—磁铁矿。磁黄铁矿和磁铁矿共生,黄铁矿呈浸染状、细脉状、团块状分布于磁铁矿矿体顶底板或夹石、围岩中。④褐铁矿。与磁铁矿共生,粒径大于2 mm,为氧化后产物,呈褐色调,松散块状,他形,分布于磁铁矿中。

上述各类型矿石在空间上分布规律较明显,赤铁矿主要分布在基岩面附近,其上覆盖有第四系砂砾层,主要表现在ZK1601孔Ⅰ2、Ⅰ17矿体。磁黄铁矿主要分布在C2号异常区内,磁黄铁矿呈浸染状及团块状矿石分布普遍,条带状、细脉状与磁铁矿共生,硫的最高品位达14.28%。

2.3.2 矿石工业类型

矿石全铁含量一般在20%~42.58%,平均24.89%。铁矿石主要为磁铁矿,其次为赤铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿。由于赤铁矿主要分布在矿体在基岩面附近,且厚度不大,故矿区铁矿石工业类型应属需选铁矿石、低品位铁矿石和硫铁矿。

2.4 矿体围岩和夹石特征

2.4.1 矿体围岩种类

矿体围岩主要的玄武岩、粉砂岩夹泥质岩、结晶灰岩等。矿体产状与围岩产状基本一致。

(1)蚀变安山质玄武岩。是矿区主要含矿岩性,岩性蚀变强,主要为绿泥石、碳酸盐等,泥晶质结构,块状构造、似层状构造。

(2)粉砂岩夹泥质岩。是矿区主要含矿围岩,主要组成矿物有石英、长石和泥质,其次有绿泥石、绢云母等,呈粉砂质结构,层状构造。

(3)安山岩(图4)。主要为斜长石,暗色矿物及基质蚀变较强,交代为碳酸盐、绿泥石、石英等,斑状结构块状构造。

图4 安山岩Fig.4 Andesite

(4)结晶灰岩。他形不等粒状变晶,根据加HCl试验,主要为方解石,粒径0.01~0.4 mm,稍粗颗粒中,往往包裹许多细小的颗粒,岩石中主要成份,估量>90%。

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因

矿床已发现的矿体赋存于蚀变玄武岩中,通过对成矿地质背景、矿区地质特征、矿体特征的综合分析认为,奥陶—志留纪海底火山喷发—沉积、热水喷流—沉积共同作用,形成了一套碎屑岩夹中基性火山岩、硅质岩、粉砂岩、碳酸盐岩的含铁建造,它们携带大量的Fe、S、Co、Bi、Cu、Pb、Zn、An等多种成矿元素,与汇入的陆源碎屑物一起共同沉积于裂陷盆地中,矿物质预富集,后期泥盆世和三叠世大规模的岩浆活动为成矿提供了热源,成矿物质迁移、富集,大量集聚磁铁矿、磁黄铁矿,形成浸染状、块状铁矿床。因此,该矿床认为是火山—沉积型。

3.2 矿区控矿因素

矿床受火山喷流沉积旋回、岩浆岩、围岩岩性等的综合控制。多期次的火山喷流沉积提供了矿源物质,火山喷发间歇期灰岩、粉砂岩、硅质岩的沉积阻止成矿元素的继续运移,在灰岩、粉砂岩、硅质岩接触部位的有利地段矿石富集。印支期中酸性侵入岩体的外接触带形成矿体,当岩体侵入时提供热源,活化萃取含矿元素,并在成矿有利地段形成似层状、透镜状、不规则状矿体。

3.3 找矿标志

(1)地磁异常经验证后由磁铁矿引起,且地磁异常与铁矿体空间分布具较好的对应性,因此地磁异常是寻找铁矿的最直接的标志。

(2)矿区成因属火山—沉积型,在成矿作用过程中,火山岩遭受到热液的作用而产生较强蚀变现象,它间接指示着可能有矿的存在。

(3)中酸性岩体与围岩的接触带附近,常发育褪色现象、硅化、绿泥石化等,这对找矿具重要指导意义。

4 结语

球路奥窝头铁矿床为小型规模铁矿床,有用矿物以磁铁矿为主,有害杂质含量较低,但矿石较细,属中等选矿石。现已初步查明工业矿333+334铁资源量127.44万t,潜在经济价值为2.15亿元。矿区地理条件优越,开发条件有利,矿区开发经济效益和社会效应均较好。