变化环境下城市暴雨洪涝灾害应对机制

2022-11-11姜仁贵王思敏解建仓朱记伟梁骥超

姜仁贵,王思敏,解建仓,赵 勇,朱记伟,梁骥超

(1.西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室,西安 710048;2.中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038)

政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)最新发布的第六次评估报告指出:全球变暖趋势明显,强降雨等极端天气发生频率和强度增加[1]。全球范围内城市洪涝灾害发生频率较大,风险增长,损失严重[2]。2021年7月份以来,全球范围内日本、德国、英国和印度等多个国家的城市发生强降雨天气,造成严重人员伤亡和经济损失。据统计,1961—2020年我国极端强降水事件呈现增多趋势,其中,1991—2020年相比1961—1990年气候风险指数平均值增加了58%[3]。应急管理部公布的2020年全国十大自然灾害中4次与暴雨洪涝灾害直接相关,累计造成247人死亡,5 581.8万人受灾,直接经济损失高达2 255.6亿元。我国城镇化率从1949年的10.4%到2011年的50%,再到2020年第七次全国人口普查统计的63.89%。城镇化发展使得城市“热岛效应”和“雨岛效应”更为明显,城市暴雨更为集中,对洪涝灾害起到放大效应。城市暴雨的定时、定点、定量精准预报难度大,高重叠度、极端性强的暴雨过程和复杂的下垫面条件导致很多城市“逢雨就涝”“城市看海”成为新常态。2012年北京市“7·21”特大暴雨,2016年西安市“7·24”暴雨,2020年广州市“5·25”特大暴雨,以及2021年发生的河南省郑州市“7·20”、湖北省随州市“8·11”等特大暴雨洪涝灾害,造成严重损失,影响城市经济社会的可持续发展。

城市防洪减灾问题受到国家高度重视,习近平总书记提出了“两个坚持”“三个转变”的新时期防灾减灾救灾理念。2011年1月29日公布的中央一号文件指出:到2020年,基本建成防洪抗旱减灾体系,重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高。国家自然科学基金委员会连续多年将城市洪涝列为“鼓励和引导的研究领域”,科技部设立重点研发计划专项开展城市洪涝致灾机理、预警预报与应急响应等关键技术研究。针对城市暴雨洪涝灾害问题,国内外诸多学者围绕城市暴雨洪涝模拟[4-5]、特征与机理[6-7]、灾害管理[8-9]等方面开展研究,提出了一系列城市雨洪管理理念,包括:美国的低影响开发(low impact development,LID)和最佳管理措施(best management practice,BMP),英国的可持续排水系统(sustainable urban drainage system,SUDS),新西兰的低影响城市设计与开发(low impact urban design and development,LIUDD)和我国的海绵城市等[10-12],为城市暴雨洪涝灾害应对提供理论参考。

城市暴雨洪涝灾害发生之频繁、影响范围之广、灾损之高及其不确定性凸显城市暴雨洪涝灾害应对的重要性和紧迫性,是当前全球洪水管理中面临的新挑战。如何提供城市暴雨洪涝灾害预防措施和应对机制,为城市暴雨洪涝灾害应对决策服务,是个亟待解决的难题。笔者在2017年提出的城市暴雨洪涝灾害预估、预测、预报、预警、预案集合应对模式[13-14]基础上,遵循习近平总书记提出的防灾减灾救灾理念,结合水利部李国英部长在2021年水旱灾害防御工作视频会议上针对水旱灾害防御提出的预报、预警、预演、预案等4预措施进行综合集成应用,提出一种集情景预估、预测预报、分级预警、应急预案和防洪预演为一体的城市暴雨洪涝灾害“五预”应对机制。该机制坚持以防为主、防抗救相结合以及常态减灾和非常态救灾相统一的目标,通过有序应对,实现“从注重灾后救助向注重灾前预防”以及“从减少灾害损失向减轻灾害风险”的转变,最大限度减少或避免洪涝灾害损失,保障城市经济社会的安全稳定和可持续发展。

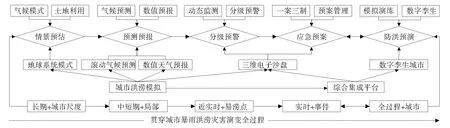

1 “五预”应对机制的构成

城市暴雨洪涝灾害“五预”应对机制旨在提供全过程的解决方案,其逻辑关系与关键支撑技术见图1。该应对机制遵循时间和空间尺度上逐步细化的原则,在时间尺度上从中长期的预估预测到短期的预报,再到近实时预警和实时的应对预案,在空间尺度上从区域到城市再到易涝点。具体包括:基于气候模式输出结果和城市规划数据进行长期的城市暴雨洪涝灾害情景预估;耦合气象水文和数值天气预报(numerical weather prediction,NWP)开展中短期城市暴雨洪涝灾害预测预报;基于多源信息融合与动态监测对城市暴雨洪涝灾害进行分级预警,建立预警信息与人防、物防、技防相结合的城市暴雨洪涝灾害应急预案;基于数字孪生城市(digital twin city,DTC)对暴雨洪涝灾害进行防洪预演。

图1 “五预”应对机制逻辑关系及关键技术

1.1 基于气候模式的城市暴雨洪涝灾害情景预估

城市暴雨过程是洪涝灾害的主要致灾因子,采用全球气候模式(global climate model,GCM)和区域气候模式(regional climate model,RCM)相结合的方法可以模拟预估未来气候变化情景下城市暴雨,然而,GCM时间和空间分辨率相对偏低。基于世界气候研究计划(world climate research program,WCRP)发布的联合区域降尺度(coordinated regional downscaling experiment,CORDEX)东亚区域高精度模拟降雨数据集[15],选择HadGEM3-RA、WRF、SUN-RCM、RegCM4和COSMO-CCLM等高精度RCM,采用再分析资料ERA-Interim、HadGEM2-AO和MPI-ESM-LR等GCM作为初始场和边界场,驱动RCM对GCM进行降尺度处理,提高城市暴雨与极端暴雨预估的可靠性。将上述城市中长期预估暴雨作为城市暴雨洪涝模拟模型的输入,结合城市规划数据,就可对未来不同情景下城市暴雨洪涝灾害进行预估。目前,气候模式可预估未来百年尺度的降雨,一般城市规划时间尺度为未来30年左右,因此,基于气候模式可以对未来百年尺度的城市暴雨进行预估,结合城市规划数据能够对未来30年左右的城市暴雨洪涝灾害进行预估。

1.2 耦合气象水文的城市暴雨洪涝灾害预测预报

城市暴雨具有突发性、随机性以及引发暴雨中小尺度天气系统的复杂性等特点,以美国环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)、欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)、英国国家气象局和中国气象局等为代表建立的气候模式在24 h晴雨预报准确率较高(>80%),然而城市暴雨的定时、定点、定量精准预报仍是科学难题。基于地球系统模式(earth system model,ESM)开展月、季节和年尺度-年际尺度一体化气候预测,整体性能够达到国际同类气候预测模式先进水平,针对月尺度大气环流和暴雨、季节性降雨以及西太平洋副热带高压等环流特征指标预测的准确率相对较高。在城市中短期暴雨预测基础上,采用新一代全球/区域高分辨率数值预报模式(global & regional assimilation prediction system,GRAPES)开展NWP,将城市暴雨预见期提高到10 d以内,提高暴雨预报空间分辨率。我国研发的GRAPES采用四维变分技术对最新观测资料进行近实时、高质量同化,实现每隔6 h更新未来10 d的短期和短临降雨预报,并通过国家智能网格气象预报云平台实时传输至全国地方气象部门,支持城市短期降雨预报和短临预报预警。

基于ESM的未来暴雨预测时间尺度上能够实现10~30 d延伸期至年的无缝链接,空间尺度上能够达到区县级。NWP降雨数据可以通过市气象局从气象预报云平台客户端动态获取,考虑数据传输和格式转换存在时滞性,提供每日滚动更新2次,时间分辨率6 h,空间分辨率5 km,预报期为10 d的高精度城市网格预报降雨数据。将上述城市预测预报暴雨作为城市暴雨洪涝模拟模型的输入,可对不同情景下城市暴雨洪涝灾害进行预测预报。

1.3 多源信息融合的城市暴雨洪涝灾害分级预警

根据城市暴雨洪涝预测预报结果对暴雨洪涝进行应急响应和快速应对,然而,时效性仍需提高。多网联合构建天地空一体化的城市暴雨洪涝灾害监测监控体系,将城市水情自动测报系统、雨水情数据采集仪、易涝点水位传感器、监测监控视频系统和高分卫星等监测的海量多源近实时数据进行动态采集、快速传输、高效处理和动态存储,耦合雨情、水情、工情及灾情等数据资源,采用数据集成、信息融合与数据挖掘等技术对历史和动态数据资源进行深度挖掘。采用大数据技术对全网社会化数据进行监测,采用网络爬虫等方法动态采集和分析城市暴雨洪涝社会化数据,挖掘与城市暴雨洪涝灾害相关的网络舆情、灾害救援、次生及衍生灾害等数据资源,揭示网络舆情等社会化数据的传播特性,根据其动态演化过程进行预警。

将动态监测数据输入到城市暴雨洪涝模拟模型中,对模拟结果进行进一步校正。将基于模型模拟和动态监测的城市易涝点淹没面积、深度、受灾范围等预警信息按照阈值划分为不同的等级,并通过移动代理短信服务、微信公众号等多种方式推送给管理部门、业务人员和社会公众,从而实现城市暴雨洪涝灾害的分级预警。

1.4 基于综合集成的城市暴雨洪涝灾害应急预案

城市暴雨洪涝灾害因其不确定性具有突发事件特征,我国2003年颁发了《中华人民共和国突发事件应对法》,提出了应急预案和应急管理体制、机制与法制的“一案三制”为核心的突发事件应急管理体系。以城市防洪减灾为例,水利部、各省区市人民政府及相关管理部门制定了一系列应急预案,例如:《国家防汛抗旱应急预案》《陕西省防汛应急预案》《西安市防汛应急预案》等。城市防汛应急预案为城市防洪减灾提供了指导性文件,通过建立人防、物防、技防相结合的城市防汛应急预案,提高暴雨洪涝汛情、险情和灾情的快速获取和应对水平,最大程度减少因灾造成人员伤亡和财产损失提供依据。

传统应急预案难以满足快速应急响应要求,需要采用信息技术将城市防汛应急预案进行数字化处理、流程化描述、可视化表达和知识化管理,将不同的灾害类别和应急响应等级按照主题化服务模式组织应用,根据不同情景主题关联数据、模型和方法,建立可视化、组件化和松散耦合的情景应急预案。同时,要基于综合集成平台开展会商研讨,根据预测预报和分级预警结果启动应急响应,优化应急处置方案,有序组织应急处置、救援与善后工作,多部门应急指挥联动,确保城市防汛抢险救灾工作高效有序进行。

1.5 基于数字孪生的城市暴雨洪涝灾害防洪预演

预演在城市暴雨洪涝灾害应对中可以理解为防洪预演、模拟预演、防洪调度或者应急预案演练等,采用信息技术对不同预测预报情景下的城市防洪减灾过程以及水库、水闸、挡水设施、蓄滞洪区等防洪工程调度进行模拟预演,或者对不同预警等级下的应急响应及应急处置等进行演练,也可以用于城市暴雨洪涝灾害情景预估、预测预报、分级预警、应急预案的综合演练。通过预演能够很好发现城市暴雨洪涝应对中存在的潜在问题,科学模拟防洪工程调度的适用性,检验应急响应及应急处置措施的有效性,强化城市防洪减灾过程中救援人员、物资和机械协同保障能力。预演过程中指挥机构、专家学者、技术人员和社会公众等共同参与、协同应对,高效利用指挥机构的应急管理水平,发挥专家学者的智库作用,提高基层组织、社会公众的防灾减灾救灾意识和技术人员的综合救援能力,优化和改进城市暴雨洪涝应急预案及应急机制,实现常态、突发和极端等不同状态下城市防洪减灾应急机制的有机衔接。

城市暴雨洪涝灾害成因与防洪减灾过程的复杂性使得在预演中难以对城市暴雨洪涝灾害产生、发展及其应对的全过程进行再现,基于DTC能够在一定程度上解决上述问题。基于数字孪生的城市暴雨洪涝灾害防洪预演依托DTC和电子沙盘模型搭建城市平行系统,通过透彻感知、万物互联、深度整合实现物理世界和数字世界的相互映射,在此基础上集成洪涝模拟、情景预估、预测预报、预警数据与成果资料,融入人员、物资和机械等,虚实结合开展防洪演练。

2 “五预”应对机制的关键支撑技术

针对变化环境下城市暴雨洪涝灾害关键问题,基于“五预”应对机制开展暴雨洪涝灾害的事前情景预估、预测预报,事发初期和事中的动态监测与分级预警,贯穿灾害演化全过程的应急预案和防洪预演,为城市防洪减灾提供理论依据和决策支持。城市暴雨洪涝“五预”应对机制关键技术主要包括:城市洪涝模拟、ESM、滚动气候预测、NWP、三维电子沙盘、综合集成平台和DTC等。

2.1 城市洪涝模拟

城市暴雨洪涝模型是研究城市暴雨洪涝致灾机理、揭示暴雨洪涝风险、评估城市防洪减灾效果的基础[16]。目前,国内外研发了一系列城市暴雨洪涝模型,被广泛应用于城市暴雨洪涝模拟中:国外主要有美国环境保护署(Environmental Protection Agency,EPA)开发的暴雨洪水管理模型(storm water management model,SWMM)和丹麦水利研究所(Danish Hydraulic Institute,DHI)研发的MIKE系列模型等;国内,中国水利水电科学研究院较早开发了城市洪涝仿真模型并在多个城市得到应用,考虑到气象水文以及城市特征的差异性,结合我国城市水文及水动力学特征研发具有自主知识产权的城市暴雨洪涝模拟模型,通过将情景预估、预测预报降雨作为模型输入快速得到高精度模拟结果,为城市暴雨洪涝灾害应对提供强有力支撑。

2.2 地球系统模式

ESM根据地球不同圈层间的物理、化学、生物和动力过程建立数学方程组,采用高性能计算机进行数值求解,是分析历史气候和环境演化机理、预估未来气候变化的重要工具。全球112个ESM参加了第六次国际耦合模式比较计划(coupled model intercomparison project phase 6,CMIP6)[17]。我国参加CMIP6的ESM主要包括:国家气候中心的BCC-ESM、北京师范大学的BNU-ESM、中国气象科学研究院的CAMS-CSM、中国科学院大气物理研究所的CasESM和FGOALS、清华大学的CIESM、自然资源部第一海洋研究所的FIO-RONM、南京信息工程大学的NUIST等,将在CMIP6中贡献更多中国方案。随着地球系统数学模拟模型的进一步完善和高性能计算机的发展,未来ESM结果将更为可靠且分辨率更高,基于ESM可以预估未来情景下城市暴雨,同时可为短期气候预测和NWP提供依据。

2.3 滚动气候预测

气候预测至今仍然是个世界难题,我国是开展短期气候预测较早的国家之一[18],国家气候中心建立了支撑我国现代气候预测业务的动力气候模式业务系统(dynamical climate model prediction system,DCMPS)和气候预测业务体系,实现对覆盖10~30 d的延伸期、月、季度、年际以及年代际等不同时间尺度,全球、亚洲、东亚、中国、不同气候区和省市县等不同空间尺度,气候要素、气候现象、气候事件以及气候灾害等的预测[19]。基于动力-统计相结合的预测方法以及气候模式开展区域气候预测可为城市暴雨洪涝灾害预测预报提供参考,尤其是考虑到气候条件的复杂性、动态变化特征与不确定性,动态跟踪气候演化过程的滚动气候预测将在城市暴雨洪涝灾害预测预报中发挥更大作用。

2.4 数值天气预报

NWP在我国起步于20世纪50年代,目前已成为现代天气预报业务的重要基础[20]。国内外研发了一系列NWP业务模式,主要包括:欧洲ECMWF模式、美国NCEP模式和中国气象局的新一代GRAPES模式。GRAPES包括全球中期预报模式(GRAPES_GFS)、区域中尺度模式(GRAPES_Meso)以及基于GRAPES_Meso发展的中国区域内GRAPES。前期应用实践表明,GRAPES在预报准确率、可用预报时效和预报精度等方面较好,能够实现对未来10 d的短期和短临降雨每间隔6 h的滚动预报,空间分辨率达到1~2 km,尤其是对暴雨等强对流天气有较好预报效果,可为城市暴雨预报提供支撑。基于ESM、滚动气候预测、NWP结合城市洪涝模拟结果为城市暴雨洪涝的情景预估、预测预报和分级预警提供支撑。

2.5 三维电子沙盘

随着计算机科学、计算机图形学和虚拟现实等信息技术的快速发展,综合采用数字地球模型、多源信息融合、3S集成和组件化软件开发等技术构建电子沙盘模型,提供一个地形地貌地物逼真呈现、过程动态且可视可信、沉浸式人机交互的城市实景三维环境,为城市暴雨洪涝灾害风险评估、模拟仿真、分级预警和DTC搭建提供基础支撑。通过数据集成与多源信息融合、电子沙盘开发、沙盘业务应用以及人机交互界面为用户提供服务[21]。基于电子沙盘实现城市三维地形地貌地物以及城市水系、排水管网、监测监控设施、防汛工程等空间地理信息的集成,不同情景下城市暴雨洪涝灾害模拟仿真,预估、预测、预报暴雨的空间可视化,城市暴雨洪涝灾害的动态监测和分级预警,应急预案可视化等。通过接口层和客户层实现三维电子沙盘业务应用的拓展与人机交互。

2.6 综合集成平台

1990年,钱学森等[22]在《自然杂志》刊文提出了“开放的复杂巨系统”概念及其研究方法体系,创立了系统科学的新理论,通过搭建综合集成研讨厅(hall for workshop of meta-synthesis engineering,HWME)为综合集成方法的实现与演练提供平台支撑。遵循综合集成思想,课题组依托云服务和大数据中心,按照面向服务架构,采用综合集成方法虚拟化各类数据、资源,通过资源整合、信息共享、松散耦合配置,整合多种信息技术研发了知识可视化综合集成平台[23]。该平台前期已在城市暴雨洪涝灾害雨水情主题化服务、应急预案过程化管理和灾害事件防洪预演等业务中得到应用,为城市暴雨洪涝灾害应对提供平台支撑。通过将“五预”应对机制中涉及的数据、模型、方法等进行综合集成应用,基于综合集成平台将城市暴雨洪涝灾害演化的事前、事中和事后全过程进行流程化描述、可视化表达和组件化开发,对城市暴雨洪涝灾害进行动态化、可视化管理,提升城市暴雨洪涝灾害的全过程应对能力,为管理部门和社会公众开展防洪减灾提供决策支持。

2.7 数字孪生城市

DTC是新一代信息技术在城市的综合集成应用,通过集成城市物联网、大数据、建筑信息模型和城市信息模型平台,构建城市时空大数据和未来趋势推演的综合信息载体,具备精准映射、模拟仿真、虚实融合等特征,可重复性且可视化效果好、模拟结果可控,适用于城市暴雨洪涝灾害防洪预演[24]。基于城市物联网平台和传感器全息感知物理城市,在三维电子沙盘上建立与物理城市精准映射的DTC,将动态搜集的城市全要素数据进行数字化表达、语义化建模、场景图层和实体模型的可视化渲染,对城市动态运行状态、空间分析、模拟仿真结果按照多层次细节模型进行应用。基于DTC良好的模拟仿真和推演能力实现城市暴雨洪涝灾害风险动态评估、灾害应急预案模拟演练、易涝点的自动发现与精准定位、人员和交通轨迹追溯、防洪工程优化调度和防洪物资优化调配等业务,同时通过桌面端、移动端等多终端展示方式,满足不同应对场景应用需求。

3 讨论和结论

气候变化和城镇化发展对城市暴雨洪涝灾害防治提出了更高的要求,针对“百年一遇”“千年一遇”较大不确定性的暴雨洪涝灾害,通过开展城市暴雨洪涝灾害情景预估、中短期的暴雨洪涝灾害预测预报、近实时的暴雨洪涝灾害动态监测和分级预警、贯穿暴雨洪涝灾害演化全过程的应急预案和防洪预演,改传统的事后分析和被动应对为事前预估、预测和预报,事发初期的预警以及城市暴雨洪涝灾害应急预案和防洪预演,以“五预”应对万变,切实做好“预”和“防”的工作,在灾害面前有备无患。

城市暴雨洪涝灾害“五预”应对机制需要诸多理论、模型、技术和方法支撑,其中,城市洪涝模拟模型是深入研究城市暴雨洪涝特征与致灾机理的基础,基于ESM可以得到未来百年尺度城市预估降雨,滚动气候预测可以对月、季节以及年尺度气候异常和暴雨实现预测,NWP可提供周、旬尺度预报降雨以及暴雨等强对流天气的短临预报,三维电子沙盘和综合集成平台则可为城市多源信息融合、暴雨洪涝灾害的分级预警、应急管理、防洪预演等提供应用支撑平台,DTC通过沉浸式的灾害事件孪生和人机交互提供逼真的防洪预演环境。诸如ESM、NWP和DTC等关键技术仍存在瓶颈,通过解决上述卡脖子问题可为城市暴雨洪涝灾害应对提供强有力的技术与平台支撑,推动相关技术领域进步。

海绵城市、城市地下综合管廊以及城市易涝点的综合整治等工程措施可以在一定程度上提升城市防洪减灾能力,“五预”应对机制通过降雨预估为城市规划、城市排水与防洪排涝设计等提供理论依据,通过中短期的气候预测、短期和短临天气预报、近实时的预警为提前做好防洪减灾措施提供参考,通过拟定应急预案、开展防洪预演、启动应急响应、制定应对方案等为有序应对暴雨洪涝灾害提供技术指导。与此同时,我们认识到城市暴雨洪涝灾害应对是个复杂的系统工程,尤其是目前针对城市尺度暴雨预估预测、暴雨精准预报、城市实景三维孪生等仍然是科学和技术难题。“五预”应对机制的提出为系统解决城市暴雨洪涝灾害问题提供了一个新的思路,需要多学科交叉理论和技术的深入研究以及实践的进一步检验。