细菌生物膜在肿瘤生物学进程及治疗应用中的研究进展

2022-11-09黄永平李梦洁孙玉芳综述项涛审校

黄永平 李梦洁 孙玉芳 综述 项涛 审校

最新癌症数据显示,2016年中国新发癌症病例406.4万,总死亡人数241.4万,整体癌症粗发病率持续上升,粗死亡率也呈上升趋势[1],继续深入研究癌症预防措施、发病机制和治疗药物等仍是科研及医疗工作者的重点。在恶性肿瘤的病因分析中发现,感染性因素约占恶性肿瘤发病原因的16%,主要包括病毒性感染(如人乳头瘤病毒与宫颈癌、人T细胞白血病病毒I型与T细胞淋巴瘤、乙肝病毒与肝癌等)和细菌性感染(如幽门螺杆菌与胃癌、具核梭杆菌与结肠癌、伤寒沙门氏菌与胆囊癌)[2-5]。

研究认为,约80%的细菌以生物膜的形式存在[6],生物膜的形成不仅导致感染迁延不愈及扩散[7],还促进恶性肿瘤的增殖和转移、增加抗癌药物的耐药性,影响恶性肿瘤的生物学进程及治疗[8-9]。本文旨在介绍细菌生物膜并分析总结其对肿瘤生物学进程及治疗应用的影响,以期为进一步研究感染引起的恶性肿瘤的致病机制、耐药性分析及治疗思路提供参考。

1 肿瘤微环境(Tumor microenvironment,TME)及生物膜

TME在肿瘤增殖、代谢和转移中起着重要作用,通常认为TME包含肿瘤细胞、非肿瘤细胞、细胞间质和细胞因子等。研究认为肿瘤内细菌和肿瘤外细菌也是TME的重要组成部分(如宿主免疫细胞和癌细胞内细菌),这些细菌在不同肿瘤中形成不同的微生物群落(部分以细菌生物膜的形式存在)[4,10-12]。

细菌生物膜是一种或多种细菌为更好地适应生存环境、黏附于生物或非生物表面、并嵌入自身分泌的胞外聚合物内形成的含有多细胞的三维结构群体[7,13]。生物膜的形成是细菌生长、繁殖、突变和播散的重要途径,它不仅以自身的多形聚合物形态起着屏障作用,还抑制宿主免疫细胞和因子的吞噬杀伤能力,促进膜内细菌逃避宿主免疫,保护着细菌的生长代谢,在慢性感染和生物材料相关感染中起着重要作用[7,14]。细菌生物膜还可能通过促进炎症-癌症转化(慢性炎症恶性转化)[15]、改变肿瘤代谢或调节宿主免疫等方式影响肿瘤增殖、转移及耐药性。

2 细菌生物膜对肿瘤生物学进程的影响

2.1 诱导炎症-癌症转化

炎症是机体对组织损伤(如感染或应激)的适应性反应,炎症反应可刺激机体免疫应答,促进机体对受损组织的修复和细胞增殖。当炎症持续存在成为慢性炎症时,机体将受到持续性的损伤以及损伤诱导的细胞增殖和组织修复,是炎症向癌症转化的重要原因[15],细菌生物膜正是细菌相关性感染由急性转为慢性的重要途径。

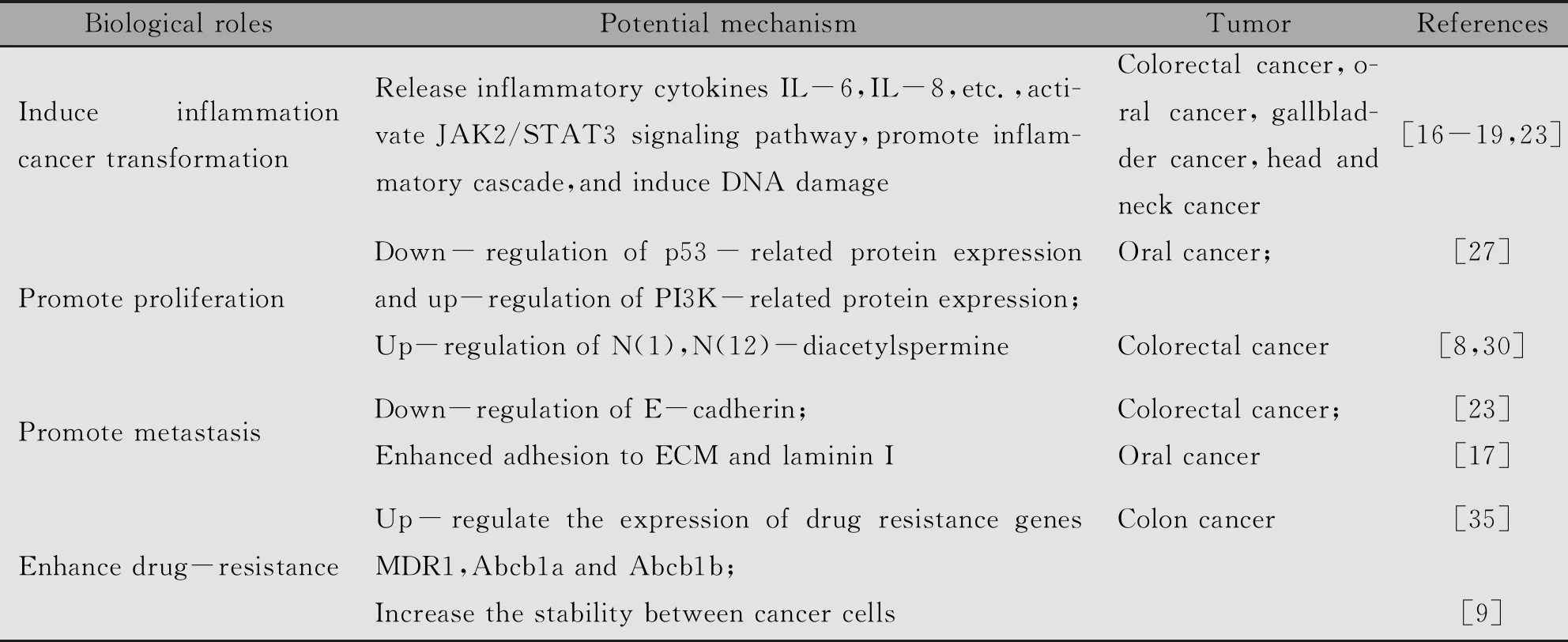

研究发现细菌生物膜可作为“炎-癌转化”触发因子,促进上皮细胞释放促炎细胞因子IL-6或IL-8,诱导机体对黏膜上皮细胞DNA的损伤,促进结直肠癌、胆囊癌、口腔癌和头颈癌的发生(表1)[16-19],虽然相关研究没有得出具体促进肿瘤发生的机制,但都指向了细胞因子IL-6。研究表明,IL-6促进肿瘤增殖主要是通过激活Janus激酶2(Janus kinases 2,JAK2)/信号转导及转录激活因子3(Signal transducers and activators of transcription,STAT3)信号通路发挥作用[20-22]。TME中IL-6/JAK2/STAT3信号转导通路与多种肿瘤细胞增殖、侵袭、转移及抑制机体免疫反应相关,IL-6通过与膜表面受体IL-6R结合,激活JAK2,暴露转录激活因子STAT3结合位点,聚集并活化STAT3,激活的STAT3既可进入细胞核调控癌基因的转录,促进肿瘤细胞增殖,又可正反馈调节IL-6的释放,放大炎症级联反应,还可通过抑制树突状细胞的成熟来增加肿瘤对机体免疫系统的逃避能力[21-22]。因此,我们认为细菌生物膜促进“炎-癌转化”的主要机制是激活IL-6/JAK2/STAT3信号转导通路,这与Dejea等[23]的研究结果一致,细菌生物膜促进上皮细胞释放炎症因子IL-6,通过激活STAT3信号通路促进结直肠癌的进展。

2.2 促进肿瘤细胞增殖

稳定的细胞信号转导和代谢水平是维持组织细胞生长的重要条件,信号转导通路的异常活化或细胞代谢水平的紊乱是正常组织细胞发生癌变的重要原因。研究认为,磷酯酰肌醇3激酶(Phosphoinositide 3-kinase,PI3K)/蛋白激酶B(Protein kinase B,PKB/Akt)信号转导途径是目前发现的参与恶性肿瘤发生发展的主要细胞信号通路之一[24]。PI3K是具有丝氨酸/苏氨酸激酶和磷脂酰肌醇激酶活性的细胞信号转导通路蛋白,当PI3K受各种上游信号分子(如活化的酪氨酸激酶受体或Toll样受体)激活后,催化生成磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate,PIP3),PIP3进一步激活下游信号分子Akt,活化的Akt可激活鼠双微体同源基因MDM2或雷帕霉素靶蛋白等,抑制p53表达、促进肿瘤细胞增殖、促进上皮间充质转化(Epithelial to mesenchymal transition,EMT)和新生血管生成,参与肿瘤生物学进程的各个环节[25-26]。Ranganathan等[27]的研究结果指出,口腔细菌生物膜可以生成革兰氏阴性细菌抗原脂多糖(Lipopolysaccharide,LPS)和革兰氏阳性细菌脂磷壁酸(Lipoteichoic acid,LTA),LPS和LTA联合刺激口腔癌细胞Cal27导致PI3K相关蛋白表达上调和抑癌基因p53相关蛋白表达下调,促进口腔癌细胞Cal27的增殖(表1)。

多胺(包括精胺、亚精胺和腐胺等)在正常细胞和肿瘤细胞代谢中起着稳定核糖核酸结构和调节核酸和蛋白质合成等作用[24,28]。N(1),N(12)-二乙酰精胺是精胺的二乙酰化衍生物,可促进细胞从G1期向S期转变,缩短肿瘤细胞的细胞周期进程,促进肿瘤细胞增殖[29]。Johnson等[30]研究发现,生物膜阳性结直肠癌和正常组织中N(1),N(12)-二乙酰精胺的表达水平较生物膜阴性癌组织和正常组织显著增高,认为细菌生物膜改变了多胺代谢水平,产生促进结直肠癌细胞增殖的作用。Dejea等[8]研究也认为细菌生物膜促进N(1),N(12)-二乙酰精胺的表达,促进结直肠癌细胞增殖(表1)。

综合上述有关生物膜对肿瘤细胞增殖作用的研究,细菌生物膜促进恶性肿瘤细胞增殖的潜在机制包括激活PI3K/Akt信号转导途径和调节多胺代谢水平。

2.3 增强侵袭、转移能力

EMT是上皮细胞转化为间质细胞表型的过程,在肿瘤侵袭和转移中发挥重要作用。上皮钙黏蛋白(E-cadherin)是一种跨膜糖蛋白,具有维持细胞极性、组织完整性和稳定性的作用,在细胞分化、组织形成和细胞癌变中起着细胞间黏附以及调节肿瘤侵袭相关基因表达的作用,是发生EMT的“前哨”蛋白分子[31-32]。Dejea等[23]发现,细菌生物膜可下调结直肠癌和正常人群结肠上皮细胞E-cadherin的表达,增加黏膜上皮细胞通透性,促进结直肠癌的进展。此外,Arzmi等[17]在研究单一或混合生物膜对口腔角质形成细胞的影响时发现,白色念珠菌生物膜或混合生物膜(白色念珠菌、粘性放线菌和变异链球菌)诱导恶性角质形成细胞H357与层粘连蛋白I的接触,增强了H357对细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)的黏附,具有促进口腔癌转移作用,但是这项研究未发现H357与E-cadherin之间的联系(表1)。

2.4 增强耐药性

化疗是治疗恶性肿瘤的主要手段之一,肿瘤化疗耐药的产生是肿瘤继续增殖、复发和转移的重要原因。化疗耐药的主要机制包括细胞凋亡机制的缺陷、药物外排增加、药物靶点的改变、肿瘤细胞保护性自噬的产生、基因突变或表观遗传学变化等[33-34]。细菌生物膜对肿瘤化疗耐药性的产生有何影响目前仍不清楚。

陆诗媛等[35]研究发现,具核梭杆菌相关细菌及生物膜培养上清液可上调结肠癌细胞耐药基因MDR1、Abcb1a和Abcb1b的表达,增强结肠癌细胞的化疗耐药性,同时还发现具核梭杆菌相关细菌生物膜培养上清液具有相比浮游细菌培养上清液更强的促癌细胞耐药性作用。也有文献报道称细菌生物膜具有外膜样包裹肿瘤组织的作用,可抵抗化疗药物对膜内肿瘤细胞的损伤,还可通过产生细胞外DNA增强癌细胞间的紧密接触,增强肿瘤耐药性,但具体作用机制未进一步阐明[9](表1)。

表1 细菌生物膜对肿瘤生物学进程的影响

3 细菌生物膜的抗肿瘤治疗作用

3.1 细菌生物膜对抗癌药物的协同作用

细菌抗肿瘤治疗是近年来癌症治疗的研究热点之一。细菌以其特异的肿瘤靶向性、免疫原性和免疫反应性在抗癌治疗中取得了一定的研究成果[36-38]。相对浮游细菌而言,细菌生物膜的抗癌研究较为滞后。研究认为细菌生物膜在抗肿瘤治疗中起着重要作用,是抗癌治疗的新手段。

马徵薇等[39]将大肠杆菌的细菌外膜囊泡(Outer menmbrane vesicless,OMVs)包裹含5-氟尿嘧啶(5-FU)的介孔二氧化硅(Mesoporous silica nanoparticles,MSN)获得复合型药物载体OMVs-MSN-5-FU应用于结肠癌细胞Caco-2和HT-29的研究发现,OMVs-MSN-5-FU比传统纳米载体药物更易被肿瘤细胞摄取,对结肠癌细胞具有更高的抑制率,且对小鼠肝肾等靶外器官的损伤更小。林靓茹等[40]的研究指出,多功能纳米颗粒PEF(大肠杆菌包裹Fe3O4孵育培养得到的铁矿化大肠杆菌内膜和聚乳酸-羟基乙酸共聚物结合物)通过调节结肠癌CT26细胞铁代谢,促进肿瘤细胞铁死亡,抑制结肠癌细胞的增殖。Kumeria等[41]将从钻孔系统中的生物膜提取到的氧化铁纳米线作为抗癌药物多柔比星的运载体用于治疗乳腺癌细胞(MDA-MB231-TXSA)和小鼠巨噬细胞(RAW 264.7)的研究发现,氧化铁纳米线具有触发有效药物释放的能力,具有良好的抗癌细胞增殖潜力,可潜在应用于抗癌治疗中。

3.2 细菌生物膜促抗癌药物靶向化

目前的化疗药和免疫抑制剂等药物因其对癌细胞以及正常组织细胞的双重杀伤作用,带来很大的药物不良反应及对宿主非癌器官组织的损伤。如何使抗癌药物更精准地作用于癌细胞,也是目前研究的重点。研究发现细菌生物膜药物递送载体具有促进抗癌药物靶向锚定于癌组织的作用。

Wang等[42]研究团队在纳米载体靶向治疗结直肠癌的研究中发现,具有罗伊氏乳杆菌生物膜涂层的细菌仿生纳米粒子具有抵抗胃酸消化和在结直肠肿瘤区域靶向释放5-FU的功能,这种纳米粒子几乎不进入血液,避免了对肝脏和脾脏等免疫器官的损害,具有新的口服靶向药物治疗结直肠癌的应用前景。马徵薇[39]研究也发现复合型药物载体OMVs-MSN-5-FU能在肿瘤部位特异性释放药物,对周围组织器官损伤小。

3.3 细菌生物膜增强免疫反应

宿主的免疫反应能力是肿瘤发生发展的重要因素之一,低免疫能力人群可能更易罹患肿瘤。因此,调节宿主免疫能力是抗肿瘤治疗的另一方式。细菌生物膜药物递送体可通过调节机体免疫系统,协同抑制肿瘤增殖。

Han等[43]关于益生菌调节免疫系统抗肿瘤的研究发现,双歧杆菌和乳杆菌在蒙脱石上形成了细菌生物膜,将这种生物膜制剂饲养黑色素瘤小鼠,可维持小鼠肠道内较稳定的双歧杆菌和乳杆菌菌群水平,同时观察到结肠中树突状细胞的减少、肿瘤中树突状细胞的增加以及小鼠结肠、血液及肿瘤中细胞毒性T细胞的增加,他们认为这种生物膜制剂通过Toll样受体2信号通路激活小鼠抗肿瘤免疫反应,抑制肿瘤增殖。林靓茹[40]研究也发现多功能纳米颗粒PEF被树突状细胞摄取,促进促炎细胞因子IL-6和TNF-α等的分泌和成熟,激活机体免疫反应,抑制肿瘤增殖。

4 小结与展望

细菌生物膜的形成在恶性肿瘤尤其是消化道肿瘤的发生发展中起着重要作用,抗肿瘤治疗联合抗菌治疗可能有利于部分恶性肿瘤的治疗,但生物膜在促癌机制中起到何种作用,仍需要更多的研究去证实。尽管目前多数研究认为生物膜的存在为抗感染和抗肿瘤治疗带来阻碍,但生物膜也可为新型抗肿瘤治疗提供价值,研究细菌及其生物膜提取物、经工程改造的生物膜及生物膜载体有望成为抗癌治疗的新方向。