什么是分析哲学?

2022-11-09戴益斌

戴益斌

分析哲学在当代哲学中占有重要地位。然而,什么是分析哲学?不同的学者对此有不同的看法。就目前来看,有三种观点值得我们注意。第一种观点认为,分析哲学的核心特征是主张通过使用逻辑分析语言,以获得哲学上的认识。国内的王路教授是这种观点的代表人物。第二种观点认为,分析哲学主张语言优先,强调通过分析语言获得关于思想的某些认识。达米特是这种观点的代表。第三种观点认为,分析哲学并没有什么本质性的特征,我们只能通过家族相似理解什么是分析哲学。本文试图在解析前两种观点的基础上,论证第三种观点的合理性。

一、逻辑分析的非必要性

作为分析哲学第一种观点的捍卫者,王路认为,分析哲学“强调的是对语言进行逻辑分析,凸显的是逻辑的理论和方法的应用”。①从字面上,我们就可以看出,王路的观点不但强调语言的优先性,同时还为语言分析确定了一个方法论上的工具,即逻辑分析。而他所谓的逻辑通常指的是现代逻辑。②通过考察分析哲学史,我们的确可以推断出现代逻辑在分析哲学中的重要作用。比如说,弗雷格被公认为分析哲学的创始人,罗素、卡尔纳普等人是分析哲学的代表人物,同时弗雷格是现代逻辑的创始人,罗素、卡尔纳普等人也是历史上著名的逻辑学家;弗雷格认为他的“概念文字”即现代逻辑符号可以应用于哲学领域,帮助我们分析自然语言的意义③;罗素则通过利用现代逻辑分析自然语言中的空名问题提出分析哲学的典范理论即摹状词理论。这些事实表明,分析哲学与现代逻辑之间必然有某种联系。但是这并不意味着分析哲学与现代逻辑之间存在某种本质性的联系。运用现代逻辑分析哲学问题,并不是该理论属于分析哲学的必要标准。以王路本人非常欣赏的戴维森和达米特这两位具有代表性的分析哲学家为例,我们可以证明这一点。

戴维森的意义理论是分析哲学的一个代表性理论,主要包括两个相互关联的子理论,即真之条件意义理论和彻底解释理论。真之条件意义理论试图通过利用塔尔斯基的真之理论给出一个意义理论;彻底解释理论则试图判断如何在不了解说话者知识背景的前提下,解释说话者所说话语的意义。在宽松的意义上,真之条件意义理论可以被看作是戴维森利用现代逻辑分析自然语言意义所获得的一个成果。至于彻底解释理论,虽然戴维森的确让真之条件意义理论在其中扮演了十分重要的作用,但这个理论的核心不是真之条件意义理论,而是戴维森对真之概念的解释。

在彻底解释理论中,戴维森需要对真之概念作全方位的规划。在这种规划过程中,戴维森至少需要解释两个问题:(1) 为什么真之概念是一个初始概念;(2) 为什么解释者需要相信说话者所拥有的信念是真信念。前者涉及到戴维森对真与合理性之间关系的理解;后者涉及到宽容原则以及信念的本质这两个论点。然而,戴维森对这两个问题的分析似乎与现代逻辑没有密切的联系。借助戴维森对信念问题的思考,我们可以进一步阐明这个问题。

戴维森认为,信念之所以在其本质上是真实的,因为信念是外在的。戴维森试图用三角测量理论说明这一问题。他说道:“如果我被固定在地球上,那么我将没有办法确定从我到许多其他对象之间的距离。我将只知道它们位于从我到它们之间所引出的直线上。我可能会成功地与这些对象交流,但是对于它们在哪这个问题,我没有办法给出相关答案。如果不被固定住,我便能够自由地三角测量。我们对客观性的理解是另一种三角测量的后果,它需要两个生物。每个生物与一个对象相互作用,但是为事物如何客观所是的概念赋予内容的是两个生物之间通过语言形成的基线。”④这段话的内容有些复杂。它的核心概念是“三角测量”。三角测量是一个比喻,它原本指的是一种测量技术。如果我们知道一个点a 到另外两个点b 和c 之间的角度,以及b、c 之间的距离,那么通过三角函数,我们就可以计算出a 到b 和a 到c 之间的距离。戴维森通过三角测量意指,只有在可以自由地进行三角测量的情况,也就是只有在通过增加第二个生物和外在对象的情况下,说话者才能确定他的信念内容。如果如戴维森所言,第二个生物以及外在对象是确定说话者信念内容的必要条件,那么说话者的大部分信念为假是不可能的。因为说话者的信念内容与外在的客观对象之间存在相互对应的关系。

以上是戴维森思考信念本质的简单过程。通过考察这一思考过程,可以发现,我们很难从现代逻辑那里找到对应的理论,也很难用现代逻辑分析这一问题。因为在戴维森的分析过程中,最为重要的是三角测量这一比喻论证,但现代逻辑并不承认比喻论证。因为比喻论证不是一个有效论证,现代逻辑关注的是有效推理和有效论证。当然,如果因为戴维森的解释理论涉及到过多的假设而将其从分析哲学中排除出去,那么王路仍然可以坚持他的观点。但是我怀疑有学者会认同这一做法。

与戴维森的解释理论相比,达米特的意义理论对王路的观点可能会构成更严重的挑战。达米特对意义理论的要求是,它必须是彻底的。根据达米特的解释,彻底的意义理论试图“解释语言中基础语词表达的概念”。⑤按照这一标准,不但真之条件意义理论中预设的真之概念需要重新解释,其他基础语词比如构建T-语句所需要的语词,甚至逻辑联结词的含义也需要重新解释。

通过对比经典逻辑、直觉主义逻辑和量子逻辑,达米特说道:“经典逻辑学家有可能或者不可能向直觉主义者和量子逻辑学家传达他是如何理解句子运算符的,但非常清楚的是,他们无法告诉他,他们是如何理解它们的……经典逻辑学家和非标准逻辑学者如何理解彼此?很明显,不能通过定义逻辑常项。他们不得不给出一个语义理论;而且,他们需要一个在元语言的底层逻辑变化的情况下尽可能保持稳定的语义理论。”⑥达米特的意思是,经典逻辑、直觉主义逻辑和量子逻辑作为现代逻辑,它们之间无法通过定义逻辑常项而获得对彼此的理解。唯一的可能性是给出一个语义理论,即通过语义理论告诉彼此它们各自是如何理解逻辑常项的。

在讨论逻辑规则时,达米特也表达过相同的观点。达米特说道:“当所考虑的逻辑规则有争议时,这是因为意义理论、特别是它的语义基础受到质疑。在这种情况下,我们将寻求并且时常寻找一个语义理论,该理论容许一个不存在循环的辩护,甚至在语用上也是如此;尽管规则的反对者也会拒绝这种语义理论,但他至少会认识到问题的症结所在。这同样适用于对逻辑规则的批评。它也可以通过求助于语义理论来实现;而且,当这个规则有他的支持者,尤其是它为人所用时,我们同样应该寻求一种语义理论,这种语义理论允许在对象语言中反驳该规则,即便该规则在元语言中被认可。”⑦在这里,达米特同样清晰地指出,如果哲学家或逻辑学家对逻辑规则的理解有争议,那么他们应该给出一个语义理论,通过语义理论理清它们的问题所在。

达米特的观点表明,在现代逻辑和意义理论之间,更重要的是意义理论,而不是逻辑体系。因为意义理论可以解释不同的逻辑体系之间的争论,但反过来不行。这即是说,运用现代逻辑分析自然语言并不是首要的,一种能够容纳某种逻辑理论的意义理论才是首要的。只有通过一种合适的意义理论,我们才能选择合适的逻辑体系。这与王路的观点,即运用现代逻辑分析自然语言的意义恰好相反。因为后者的主张中蕴含着这一论点,即先确定一种逻辑理论,比如一阶逻辑,然后借助此种逻辑理论分析自然语言。如果我们对戴维森和达米特的分析是合理的,那么王路的观点就是成问题的。对语言进行逻辑分析不是分析哲学的必要条件,我们无法通过是否应用现代逻辑分析自然语言判断一个理论是否属于分析哲学。

二、语言优先的破产

关于“什么是分析哲学”的第二种观点认为,我们只有通过分析语言才能获得关于思想的某些认识。这种观点放弃了逻辑分析在分析哲学中不可或缺的地位,因此它比第一种观点要弱。分析哲学第二种观点的主要支持者达米特曾说过:“分析哲学有各种不同的表述,而使它与其他学派相区别的是其相信:第一,通过对语言的一种哲学说明可以获得对思想的一种哲学说明;第二,只有这样才能获得一种综合的说明。”⑧显然,达米特通过这个论断想要表达的是,与其他哲学学派相比,分析哲学的独特之处在于,用关于语言的哲学说明解释关于思想的哲学说明。也就是说,分析哲学主张,关于语言的哲学说明优先于关于思想的哲学说明。达米特在确定分析哲学的这一特征之后,还谈到一个反例即加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)。埃文斯试图在独立于语言的情况下,为对象给出一个说明。达米特认为,埃文斯的这一做法表明,他不是一位分析哲学家。

语言优先的观点在学界引起了很大反响。它与哲学史上发生的语言转向相关。“语言转向”这个词最初出现在上世纪50 年代末60 年代初,但是一般学者认为,它起源于上个世纪初弗雷格、罗素和摩尔等人对语言的分析。根据伯格曼(G.Bergmann) 的解释,语言转向涉及到两个方面的内容。一是方法层面的,一是技术层面的。在方法层面上,语言转向指的是,语言哲学家通过谈论合适的语言谈论世界。⑨在技术层面上,虽然伯格曼没有明确指明这种技术,但是他意指的是现代逻辑。⑩不过需要注意的是,伯格曼虽然谈到了语言转向的两个方面,但他并没有强调技术层面的内容。因为根据伯格曼的观察,语言优先是所有语言哲学家都同意的观点,而现代技术的应用只有部分语言哲学家同意。

伯格曼的观点在一定程度上可以支持达米特的观点。不过这种支持力度有多强,依赖于我们如何看待分析哲学与语言哲学之间的关系。如果我们认为,语言哲学等同于分析哲学,那么达米特的观点似乎是成立的;如果分析哲学不等同于语言哲学,那么即便我们将语言哲学视为分析哲学的核心内容,达米特的观点也存在值得商榷的空间。不过分析哲学的发展历史尤其是蒯因以后分析哲学的发展历史似乎表明,语言哲学只是分析哲学的一部分,并不是分析哲学的全部。从这个角度来说,我们有必要重新审视达米特的观点。

达米特之所以用语言优先刻画分析哲学,主要是想用这一标准区分开以胡塞尔为代表的现象学家和以弗雷格为代表的分析哲学家。为此,他甚至考察了分析哲学的起源。然而,达米特给出的标准似乎无法做到这一点,我们无法将语言优先看作分析哲学的判断标准。

一方面,语言优先并非分析哲学的充分条件。王路在语言哲学和泛语言哲学之间所作的区分,为回答这一问题提供了恰当的线索。⑪根据王路的理解,泛语言哲学以一种非常宽泛的方式讨论语言,包括语言学家如洪堡、索绪尔等人,现象学家如胡塞尔、海德格尔等人,解释学家伽达默尔以及后现代主义者如福柯等人对语言的思考。这些人对语言的思考与我们通常所认可的语言哲学家如弗雷格、罗素、戴维森、达米特等人对语言的思考的确不一样。虽然我们可以利用达米特的观点排除很多泛语言哲学家,但我们不能否认的是,某些泛语言哲学家也主张通过谈论合适的语言谈论世界,也强调语言优先的重要性,比如乔姆斯基。如果这个判断是成立的,那么这将表明,语言优先的观点太弱,不足以刻画分析哲学家的共同特征。

另一方面,语言优先似乎也并非分析哲学的必要条件。根据达米特的论述,语言优先这一论点蕴含了三个信条:(1) 哲学的目标是分析思想的结构;(2) 对思想的研究明显区别于对思维心理过程的研究;(3) 分析思想唯一合适的方法是分析语言。⑫问题在于,并不是所有的分析哲学家都接受这三个信条。威廉姆森(Timothy Williamson) 甚至指出,这三个信条在分析哲学界都存在问题。⑬当代心灵哲学毫无疑问已经取代语言哲学成为哲学界争论的中心,而在心灵哲学中,真正重要的是表征,它超出了达米特所说的思想范畴,因而很有可能会威胁到达米特的第一个信条。第二个信条的麻烦之处在于,心灵哲学中存在自然主义的研究进路,自然主义者在研究思想时,不可能不研究思维的过程。第三个信条面临的障碍在于,哲学家对思想的研究并不是只研究思想,更多的是研究思想所关乎的对象,这意味着即便哲学家在语言层次已经知晓某些概念的语义特征,他们仍然有可能无法了解这些概念所指对象的特征。

在威廉姆森对达米特这三个信条的批评中,只要其中的任何一个批评成立,语言优先的论点都会存在被证伪的风险。事实上,威廉姆森对达米特的每个批评都有其合理性。首先,心灵哲学取代语言哲学成为当代哲学中的显学,这一判断基本上已经成为学界的共识。比如泰勒·伯奇(Tyler Burge) 曾明确指出,20 世纪70 年代后期,语言哲学逐渐并显而易见地失去了在哲学活动中占主导地位的起点位置,人们的兴趣逐渐转向心灵哲学。⑭而在心灵哲学中,“表征”概念的确无法被还原为“思想”。因为表征可以是心灵的一种功能,而非思维的一种结果。其次,分析语言似乎的确不是分析思想唯一合适的方式。因为思想的对象总是在语言之外,我们不大可能通过语言了解思想的所有对象。达米特本人在讨论如何理解一门语言时特别强调我们需要从经验知识的角度理解语言就是一个明证。因为只有通过经验知识、通过实践活动,我们对句子意义的解释才能得到辩护。达米特的这一案例表明,关于思想对象,我们需要超出语言分析才能对其有所认知;我们不应该将分析哲学局限在对语言的分析之上,而应该通过分析哲学努力获得关于世界的认识。而这正是分析哲学超越于语言转向和语言哲学的地方。事实上,分析哲学近40 年的发展表明,它已然完成了对语言转向和语言哲学的超越。

三、一种折衷方案:基于家族相似的理解

通过以上论述,我们已经指出,王路的思路无法概括出什么是分析哲学。因为将对语言进行逻辑分析看作是分析哲学的必要条件过于严苛,容易将一些分析哲学家和分析哲学理论排除在外;而且,这种思路容易混淆意义理论与逻辑理论之间的关系。其次,达米特的观点也面临着失败的风险,因为将哲学问题还原为语言问题并非所有分析哲学家的共同选项。在学术界,王路和达米特的理解模式不是孤例。很多哲学家都试图通过为分析哲学找出某种典型特征来判定分析哲学。比如说,根据克洛克(Hans-Johann Glock) 的梳理:“哈克将哲学看作是二阶概念研究,并且因此将蒯因及其信徒从分析传统的部分中排除出去。有些当代自然主义者认为分析哲学立足于这一信念即哲学是自然科学的一部分,并似乎愿意将摩尔、维特根斯坦、牛津概念分析从分析俱乐部中排除出去。”⑮但是很明显,无论是哈克的观点还是自然主义者的观点,都难以服众。因为我们通常会认为蒯因和维特根斯坦等人是分析哲学家的典型代表。

王路、达米特和哈克(P. M. S. Hacker) 等人思考分析哲学的模式具有某种共性,他们都希望找出分析哲学的本质或者某种可以用来将分析哲学与其他学派区分开来的固有特征。然而,从哲学的发展历程来看,这种思维方式可能并不合适。戴维森在批评其他哲学家对“真”这个概念的解释时,曾指出过这种思维方式的缺陷。他说道:“我们仍然被苏格拉底的观念所迷惑,即我们必须不断地追问一个观念的本质,换句话说,一种有意义的分析,一个对如下问题的回答,什么使该行为成为虔诚的行为,什么使这、或者任何话语、句子、信念、或命题为真。”⑯但这种做法很可能是不必要的。因为在不明确某一概念清晰含义的情况下,我们仍然有可能理解并使用这一概念;相反,追问“……是什么”在学界则并没有获得多少共识。从这个角度来看,分析哲学的第三种观点,即家族相似式的理解,要更合理些。

“家族相似”概念来自维特根斯坦。维特根斯坦为了克服哲学家对普遍性、对本质的渴望,指出哲学的研究对象是“一种错综复杂的互相重叠,交叉的相似关系的网络:有时是总体上的相似,有时是细节上的相似”。⑰他以“家族相似”来描述这种相似性:“因为一个家族的成员之间的各种各样的相似之处:体形、相貌、眼睛的颜色、步姿、性情等等,也以同样方式互相重叠和交叉。”⑱基于家族相似理解分析哲学,也就是认为,分析哲学之所以是其所是并没有严格的充分必要条件,没有普遍的判断标准。

有不少学者支持基于家族相似理解分析哲学。彼得·希尔顿(Peter Hylton) 和克洛克是这种观点的代表人物。比如希尔顿曾指出:“我认为,为成为一名分析哲学家给出一个严格的定义,并具备充分必要条件,是不可能的,或者说是无用的。我们对这一观点的理解来源于某些典范式的人物、著作以及思考哲学问题的方式。就像维特根斯坦对游戏的讨论,我们所拥有的是相互重叠的线,而非一根(或两根或三根) 连续的线。”⑲也就是说,分析哲学呈现的理论形态,以及分析哲学家呈现的各种样式,可能就像维特根斯坦所说的游戏一样。游戏之所以为游戏,并不是因为他们有一个单一的共同特征,而是因为它们有一系列彼此相互分享的相似点,就像一个家庭的不同成员在不同方面彼此相似但没有一个本质性的共同特征一样。同样地,分析哲学家,或者说分析哲学的各个理论之间,并没有什么共同的特征等待我们去挖掘。不同的分析哲学家以及不同的分析哲学理论,它们所具有的是某种家族相似性,而非某种固定的本质性的东西。

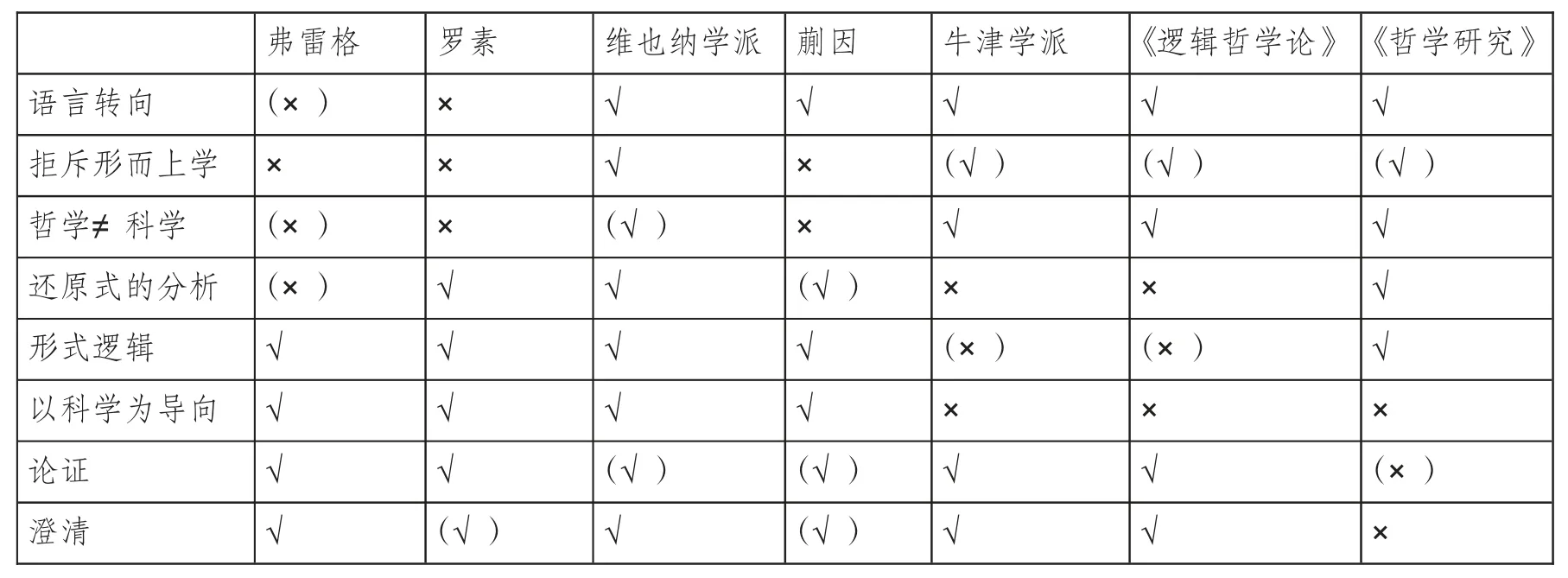

克洛克的观点与希尔顿的观点相似,他也认为“分析哲学”是一个家族相似式的概念。为了说明这一点,他甚至给出一张表格。⑳(见表1) 通过这张表格,克洛克清晰地指出,主流学界所认可的分析哲学的几个核心特征并没有同时出现在几位典范性的分析哲学家身上或分析哲学理论上;但是同时,这几位典范性的分析哲学家之间又具有某种家族相似性。

表1 分析哲学概观

基于家族相似理解分析哲学有很多优点。首先,它能避免本质性的思维方式过分强调分析哲学具有的某种属性。比如格雷厄姆·史蒂文斯(Graham Stevens) 指出:“为分析哲学寻找一个清晰的、起决定性的属性的失败,造就了基于家族相似概念的定义。凭借这一定义,上述列举的每个属性都可能在确定分析哲学家成员的问题上起重要作用,虽然不是唯一的作用。”㉑也就是说,基于家族相似理解分析哲学,并不忽视某些特殊属性在理解分析哲学中的重要作用,它反对的是将某种属性看作是唯一的、本质性的属性。

其次,基于家族相似理解分析哲学能够保证分析哲学的统一性。通常认为,分析哲学作为一种学术流派,可以与其他学术流派区别开来,但从历时的角度来看,分析哲学作为一项哲学运动、一种思潮,它的内部也发生过众多转变。比如从时间上说,我们大体可以将分析哲学运动划分为三个阶段:第一个阶段注重逻辑分析,主要以弗雷格、罗素以及维也纳学派为代表;第二个阶段关注日常语言分析,主要以牛津日常语言哲学为代表;第三个阶段是蒯因之后多元化的发展趋势,主要以蒯因、戴维森、普特南等人为代表。基于家族相似理解分析哲学,可以将分析哲学运动的发展变化看作是一个整体,能够描述分析哲学运动的重要组成部分以及分析哲学的重要特征。

当然,有些学者不满意用家族相似理解分析哲学。他们的理由大概有两个。第一,家族相似式的理解太过于宽泛,很可能会将一些非分析哲学家看作是分析哲学家。比如哈克就认为,基于家族相似理解分析哲学,很有可能会将一些古希腊哲学家视为分析哲学家。㉒第二,家族相似式的理解似乎预先设定了它们的理解对象,因而有循环定义的可能性。比如史蒂文斯指出:“梅洛·庞蒂对许多当代心灵分析哲学家有影响,但是这不会使他成为一名分析哲学家。我们怎么知道这些?不是因为定义告诉了我们什么,而是因为我们已经对我们希望定义的集合成员的时间限制和空间限制有相当清楚的了解(尽管存在一些边界问题)。”㉓

我们首先讨论第一种质疑。严格来说,如果我们将家族相似式的理解模式理解为,通过在家族相似的群体性属性中寻找一两种属性以确定某位哲学家是不是分析哲学家,那么这在一定程度上的确会导致我们对分析哲学作一种泛化式的理解。比如说,如果我们关注的是分析哲学中的论证和概念分析,那么基于家族相似,将古希腊哲学家亚里士多德排除在分析哲学家之外的确是不合理的。但问题在于,基于家族相似理解分析哲学,不是简单地判断家族相似中的属性,更为关键的是,它要求我们重视“家族成员”也即典范案例在判断中的指示性作用。也就是说,利用家族相似理解分析哲学,是在典范案例的指示作用下,通过寻找典范案例与被分析对象之间的关联性,以及家族相似的属性,以确定被分析的对象是否属于分析哲学。如果我们和绝大多数学者一样,将弗雷格、摩尔、罗素、维特根斯坦、蒯因、戴维森等人视为分析哲学的典范,那么显然,即便亚里士多德具备某些相似属性,但由于他缺乏与这些典范人物之间的关联性,他对语言的分析也应该被排除在分析哲学之外。尽管这种思考问题的方式的确和史蒂文斯所指出的一样,预设了一些典范案例的存在。但我怀疑这对于我们理解分析哲学而言是否真的是一个问题。因为对于每一项研究而言,只有预设研究对象的存在,我们才能作进一步的研究。同样地,对于理解分析哲学而言,只有当我们预设一些典范性的分析哲学家或分析哲学理论,我们才能对这些哲学家或哲学理论之间的共性或相似性作进一步探索。我们不能先为分析哲学确定一个标准,然后基于此标准确定它的适用范围;而只能先确定大家关于分析哲学的某些共识,然后基于这些共识判断什么是分析哲学。正是基于这种思考,典范案例必然预先存在,史蒂文斯的质疑并不构成一种挑战。

注释:

①杨红玉、王路:《哲学的本质是逻辑———再访清华大学王路教授》,《学术研究》2018 年第1 期。

② 参见王路:《分析哲学的启示》, 《湖北大学学报》 (哲学社会科学版) 2020 年第6 期。

③ 参见弗雷格:《论概念文字的科学根据》,载《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,商务印书馆2013 年版,第45 页。

④Donald Davidson, Rational Animals, in Subjective,Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press, 2001,p.105.

⑤ Michael Dummett, What Is a Theory of Meaning(Ⅰ)? in The Seas of Language, Oxford: Clarendon Press,1993, p.5.

⑥Michael Dummett, Reply to John McDowell, in B.M. Taylor (ed.), Michael Dummett: Contributions to Philosophy, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, pp.253-254.

⑦参见Michael Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p.245.

⑧ 达米特:《分析哲学的起源》,王路译,上海译文出版社2016 年版,第4 页。

⑨ 参见 Gustva Bergmann, Strawson’s Ontology, The Journal of Philosophy, 1960, 57(19), p.607.

⑩ 参见 Gustva Bergmann, Physics and Ontology,Philosophy of Science, 1961, 28(1), p.4.

⑪ 参见王路:《走进分析哲学》,中国人民大学出版社2009 年版,第1—29 页。

⑫ 参见 Michael Dummett, Truth and Other Enigmas,London: Duckworth, 1978, p.458.

⑬ 参见 Timothy Williamson, Past the Linguistic Turn?in Brian Leiter (ed.), The Future for Philosophy, Oxford:Oxford University Press, 2004, pp.107-112.

⑭ 参见 Tyler Burge, Philosophy of Language and Mind:1950-1990, The Philosophical Review, 1992, 101 (1), pp.27-28.

⑮ ⑳ Hans-Johann Glock, What Is Analytic Philosophy? Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p.207,p.218

⑯ Donald Davidson, The Folly of Trying to Define Truth, The Journal of Philosophy, 1996, 93(6), p.275.

⑰⑱ 维特根斯坦:《哲学研究》,李步楼译、陈维杭校,商务印书馆2000 年版,第48 页。

⑲ Peter Hylton, Analysis in Analytic Philosophy, in A. Biletzki and A. Matar (eds.), The Story of Analytic Philosophy, London: Routledge, 1998, p.54.

㉑㉓ Graham Stevens, Analytic Philosophy as Philosophy, Journal for the History of Analytical Philosophy, 2013,2(2), p.31.

㉒ 参见 P. M. S. Hacker, Analytic Philosophy: What,Whence, and Whither? in Anat Biletzki and Anat Matar(eds.), The Story of Analytic Philosophy, London and New York: Routledge, 1998, p.14.