基于GIS山地城市土地开发适宜性评价研究

2022-11-08马锦邱月

马锦,邱月

(重庆市勘测院,重庆 401120)

1 引 言

土地开发适宜性,是充分考虑地区自然生态与环境基础、资源条件与利用潜力、经济效益与开发需求,对土地自然属性和社会属性进行的综合鉴定[1]。关于土地开发适宜性,学者们进行了诸多研究,柯勒[2]认为,土地的区位条件、土地自身具有的物理属性和化学属性对城市用地选择的影响要比社会经济因素更为重要。方晓丽[3]认为需要采用合理的主观判断和资源、灾害、生态等自然要素定量分析相结合的手段,来评价土地开发适宜性。何玲[4]利用耦合分析方法确定河北省黄骅市土地利用开发分区,研究其土地开发适宜性。综上所述,目前关于土地开发适宜性评价研究主要集中在三个方面,一是基于地质条件的建设用地适宜性评价[5,6],二是针对单项目标的建设用地适宜性评价,三是城市设计中的建筑设计适宜性评价[3,7]。虽然土地开发适宜性研究成果丰硕,但多数还停留在平原城市,关于山地城市的研究成果较少。随着城市建设进程加快和版图扩展,部分山地区域随之出现生态破坏严重、人居安全事故等问题。因此,迫切需要一套适用于山地城市土地开发适宜性的理论和方法对其进行科学评价和预测[8]。平原城市自然和社会属性与山地城市差异较大,其开发用地适宜性评价体系和方法无法完全适用于山地城市评价需要。近年来,土地适宜性评价积累了多种方法实践[9~13],随着GIS技术不断成熟,其空间分析和地统计学能力为山地城市土地适宜性评价提供了重要的技术手段[12,14,15]。

以山地城市为研究对象,基于数字高程模型(Digital Elevation Model,简称DEM)、遥感影像等数据,采用多因子叠置分析方法,以差异性、主导性、稳定性和综合分析为原则,构建影响山地城市土地开发适宜性指标,利用层次分析法(AHP)确定各指标权重,完成山地城市土地开发适宜性评价研究。

2 研究方法及数据来源

2.1 数据来源

使用1 m分辨率的渝北区DEM数据,采用GIS分析方法完成研究区的高程,坡度等自然地形分析。使用渝北区第三次国土调查数据,完成研究区土地利用现状分类。使用2018年 1 m分辨率遥感影像数据,解译和校正土地利用现状。

2.2 研究方法

土地适宜性评价是评定土地对于某种用途是否适宜以及适宜程度,它是进行土地利用决策,科学地编制土地利用规划的基本依据[16]。通过选取影响因子,构建评价模型,完成山地城市土地开发适宜性评价。

(1)因子评分法

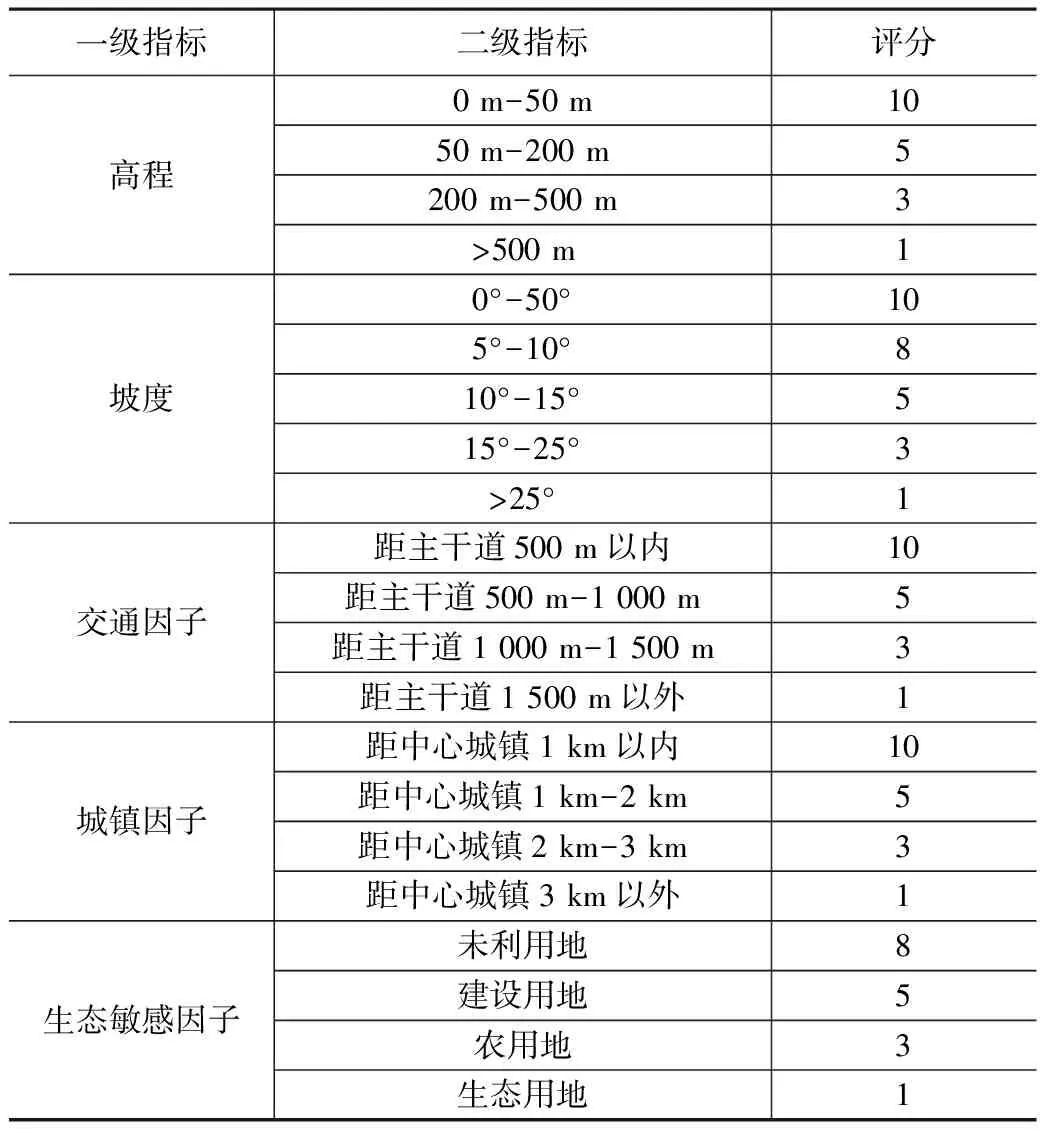

因子选取遵循三个原则:一是主导因子原则,对一定地区土地利用方式,选取对土地生产力影响较大的因子,着重分析。二是因子稳定性原则,根据因子变异性特征,找出影响土地开发适宜性稳定因子。三是差异性原则,选择的因子性质之间,保证其相互独立,不互相重叠。在相关原则指导下,研究选取高程因子、坡度因子、交通因子、城镇因子以及生态敏感因子指标,并且对各个指标进行评分。各个指标根据等级不同,分为无限定区、弱限定区、一般限定区、较强限定区及强度限定区五大类[17]。生态敏感因子包含耕地、林地、园地、草地、水域、建设用地和其他用地。为了便于综合分析,将研究区域生态敏感因子归为四大类别,分别是农用地、建设用地、生态用地以及未利用地[18]。采用专家评分法,将评分等级分为1-10的等级,等级分值和指标的影响强度呈反比,等级越高,指标影响强度越弱,表1是山地城市开发适宜性评分表。

表1 山地城市土地开发适宜性评分表

(2)综合分值法

在所构建指标体系中,用高程和坡度因子参数衡量区域地形影响;用中心城镇距离参数衡量城镇的影响,用交通干线距离参数衡量交通的影响,用耕地、林地、园地、草地、水域、建设用地和其他用地参数描述生态的影响。结合层次分析法(AHP)和专家知识对所构建的指标进行权重赋值(按照式(1)),完成综合分值的测算。

(1)

式中,p为单位土地适宜性评价,即每个评价单元的土地适宜性。Si为第i个土地适宜性评价,Wi为第i个土地适宜性评价的权重值,n为评价因子个数。

(3)叠置分析

在GIS分析中,采用网格法进行采样,将评价区按不规则多边形网格单元进行划分,评价单元大小依评价对象而定,以单元格进行划分,使每个评价单元都具有空间属性,并将其属性信息赋予空间格网,然后对其进行空间分析。图1表示不同栅格对象空间和属性叠置分析原理。

图1 栅格空间数据叠置分析原理

(4)技术路线

在确定指标基础上,采用层次分析法确定各影响因子权重,权重结果如图2所示。将评价结果分为最适宜开发用地、适宜开发用地、适宜一般开发用地、适宜适度保护用地和适宜严格保护用地。

图2 技术路线图

3 研究区概况

重庆市渝北区,地处重庆西北部,地跨东经106°27′30″~106°57′58″、北纬29°34′45″~30°07′22″之间,幅员 1 452 km2。渝北区地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带,地势从西北向东南缓缓倾斜。北部为中山,中部为低山,南部多浅丘,地貌多呈垄岗状,山体雄厚地势起伏较大,具有重庆典型的山地地貌特征。如图3所示。

图3 区位表达图

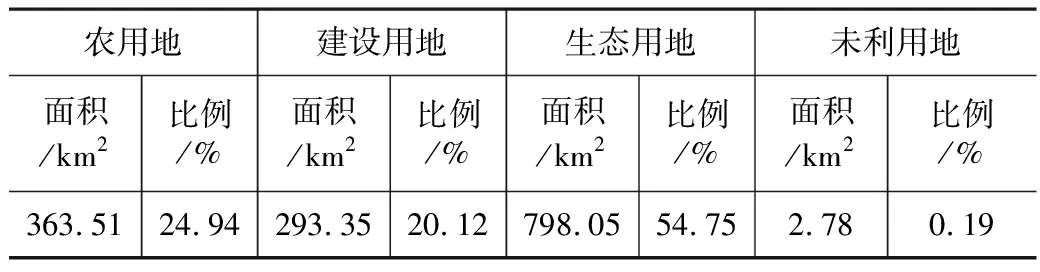

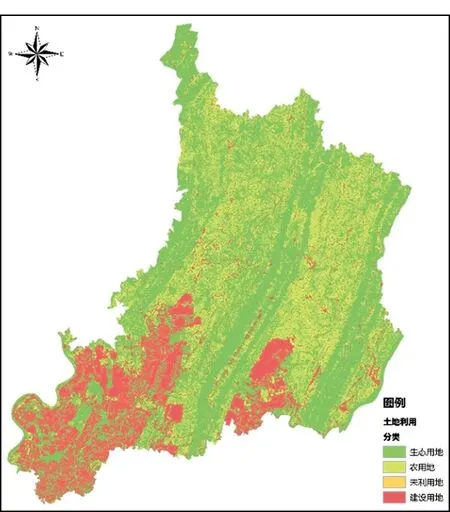

各种用地类型分布对土地适宜性有一定的制约,在进行渝北区土地开发适宜性评价过程中,基于遥感影像和第三次国土调查数据,采用面向对象方法,完成渝北区土地利用类型的划分(表2)。结果表明,生态用地占比最大,高达一半有余,主要分布在北侧,依次是农用地,建设用地和未利用地,农用地占比为24%,分布在生态用地两侧,龙王洞山、铜锣山和明月山(简称“三山”)以及其中的槽谷区域,建设用地分布在研究区的西南侧,未利用地占比最小,零落地分布于渝北区西南侧。

表2 重庆市渝北区土地利用面积和百分比

4 结果分析及评价

4.1 单因子评价结果

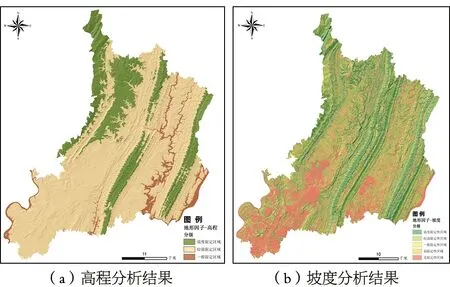

(1)地形因子评价结果

在高程因子评价结果中,强度限定区分布在西北部,占比23.84%,较强限定区占比最大,高达71.42%,一般限定区占比较小,为4.74%,主要分布在河流水系所在的河床位置(如图4(a)所示);在坡度因子评价结果中,强度限定区分布在北部,占比23.64%,较强限定性区和一般限定区绝大部分分布强度限定区周围,占比分别为10.43%和11.20%,弱限定区占比为24.19%,无限定区分布在研究区南部,离居住密集区较近,占比30.54%(如图4(b)所示)。图4为渝北区高程因子和坡度因子分析结果。

图4 地形因子分析结果

(2)城镇评价结果

城镇吸引力在集聚效应作用下具有内在不断扩展的动力机制。以城镇集聚区为中心,各区域到城镇中心距离与其位置优越性成负相关关系,距离中心城镇越近,区域位置则越优越。城镇因子评价是通过获取各区域到城镇中心的距离,采用自然断点法对距离进行重分类,将重分类结果分为四类,分别是区域位置优越,区域位置较为优越,区域位置一般和区域位置较差,并统计其空间占比和分布,各类别依次占比为68.67%、20.12%、7.77%及3.44%(如图5所示)。分析结果中,区域位置优越这一类别占比高达一半左右,说明研究区城镇吸引力较好,适宜城镇发展。

图5 城镇因子评价结果

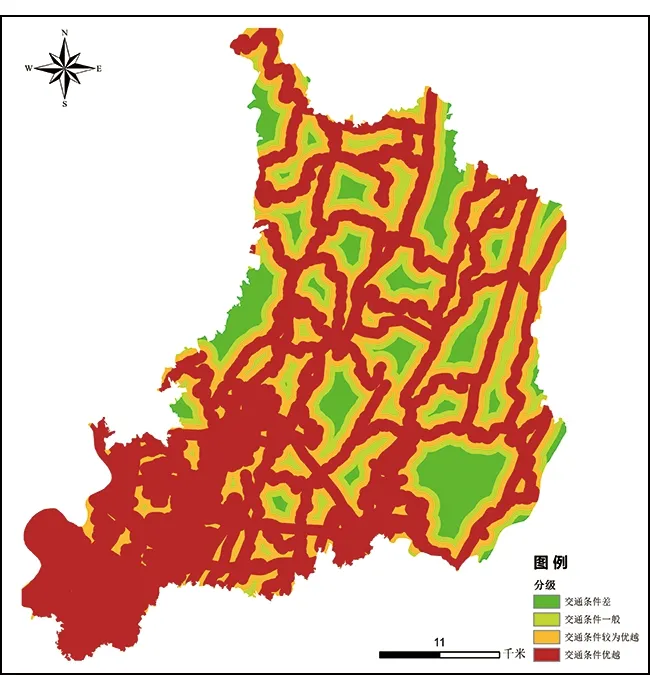

(3)交通因子评价及结果分析

交通可达性强、便捷度高的区位比其他区域更容易转化为城镇用地,土地开发潜力大。交通因子评价首先获取各区域距离交通干线的距离,再采用自然断点法对其重分类,分为交通条件优越、交通条件较优越、交通条件一般和交通条件较差四类,各分类分析结果(如图6所示)依次占比为56.89%,22.07%,11.66%和9.38%。图6研究区域离人口聚集区越近,交通条件越优越,离人口聚集地越远,交通条件越差。交通条件优越和较优越占总面积比78.96%,占比较高,说明研究区的交通条件适宜,土地开发潜力大。

图6 交通评价因子

(4)生态敏感因子评价及结果分析

基本生态保护因子主要包含水系、湿地、森林绿地以及自然保护生态区等[19]。生态敏感度越高,土地的开发适宜性越低,两者呈负相关关系。生态敏感因子评价结果(如图7所示)。生态用地、农用地主要分布在研究区北侧,围绕龙王洞山、铜锣山和明月山(简称“三山”)分布,建设用地主要分布在研究区西南侧,两者呈片状分布。其中,生态用地面积占比为54.75%,农用地占比为24.94%,建设用地占比为20.12%,未利用地占比最少为0.19%。片区内土地利用类型以生态用地和农用地的土地类型为主,建设用地类型为辅。

图7 生态敏感因子评价结果

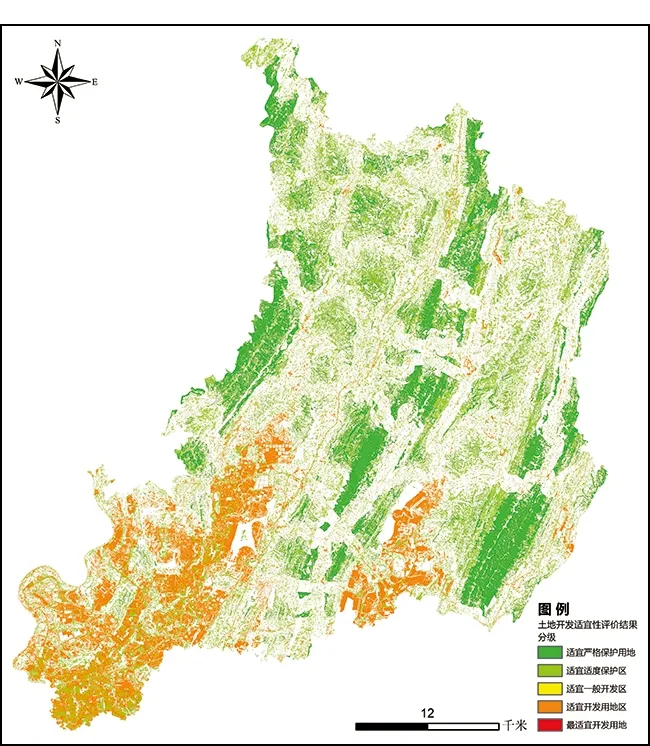

4.2 综合评价结果

通过对地形因子、城镇因子、交通因子以及生态敏感因子综合评价,结合层次分析法和专家知识,对各个指标权重赋值(公式1),综合评价研究区土地开发综合适宜性。评价结果分为适宜严格保护用地、适宜适度保护用地、适宜一般开发用地、适宜开发用地以及最适宜开发用地五个类别。如图8和表3所示。

图8 土地开发适宜性评价

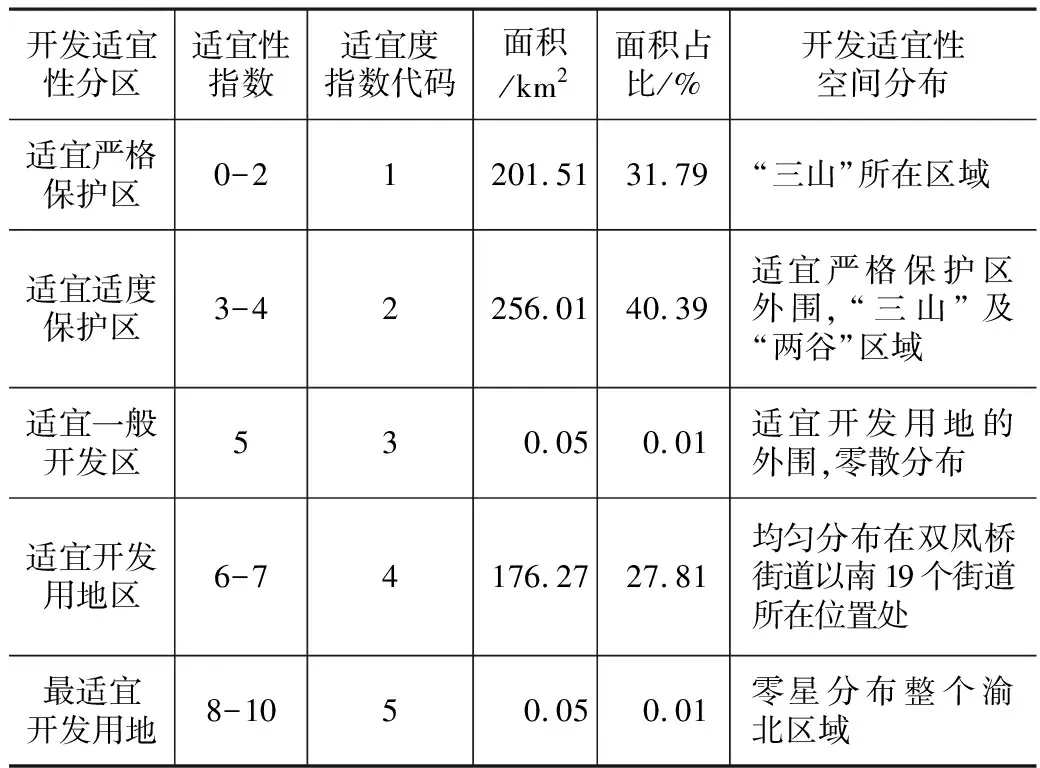

表3 综合分析结果统计表

五个类别依次面积占比为31.79%、40.39%、0.01%、27.81%以及0.01%。结果如图8所示。在数量上,以适宜适度保护区为主,占总面积四成左右。在空间分布上,适宜严格保护用地分布在龙王洞山、铜锣山和明月山所在区域,适宜适度保护用地分布在适宜严格保护用地外围,即“三山”和“三山”所夹的槽谷区域。适宜开发用地分布在双凤桥街道以南区域,均匀遍布在19个街道所处位置。适宜一般开发用地分布在适宜开发用地的外围,零散分布。最适宜开发用地主要分布在龙兴镇、落碛镇、王家街道、双龙湖街道和仙桃街道区域。

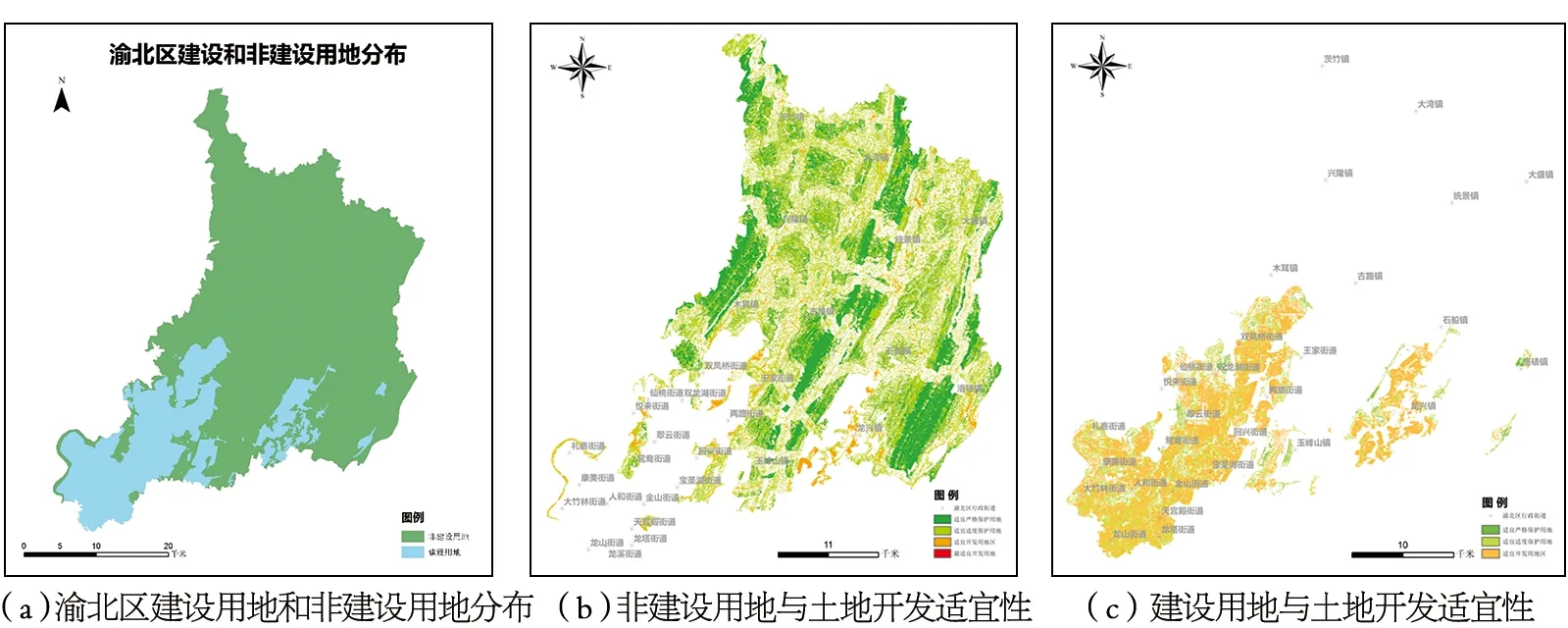

4.3 结果验证

为验证本次分析结果合理性,对2020年渝北区遥感影像用地类型进行目视解译,得到渝北区实际建设用地和非建设用地的分布,该解译结果视为比对的真值。通过将分析结果和解译真值比对,在GIS中进行数据属性关联,完成结果统计。图9(a)是渝北区建设和非建设用地解译结果,图9(b)非建设用地与土地开发适宜性分析比对结果,图9(c)是建设用地和土地开发适宜性分析比对结果。

图9 建设与非建设用地与土地开发适宜性验证结果

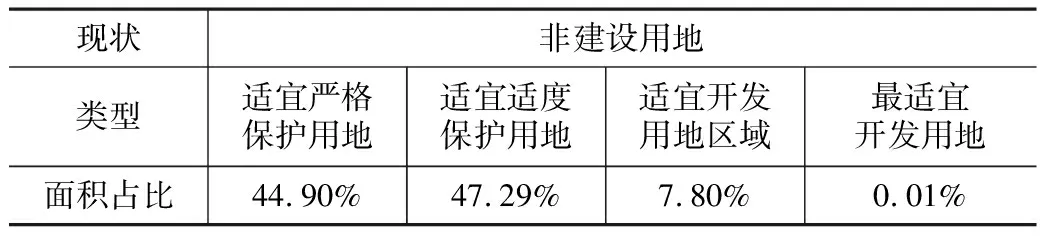

对验证结果进行统计分析,如表4、表5所示。

表4 现状建设用地与分析结果比对表

表5 现状非建设用地与分析结果比对表

结果表明,在建设用地区域,适宜开发用地区域占比最高,为74.54%,空间和面积相似度较高。在非建设用地区域,适宜严格保护用地和适宜适度保护用地,空间和面积相似度较高,分别占比44.90%和47.29%,共计高达92.19%。土地适宜性评价分析结果与现有土地利用格局的一致性,论证了本研究科学性和正确性。

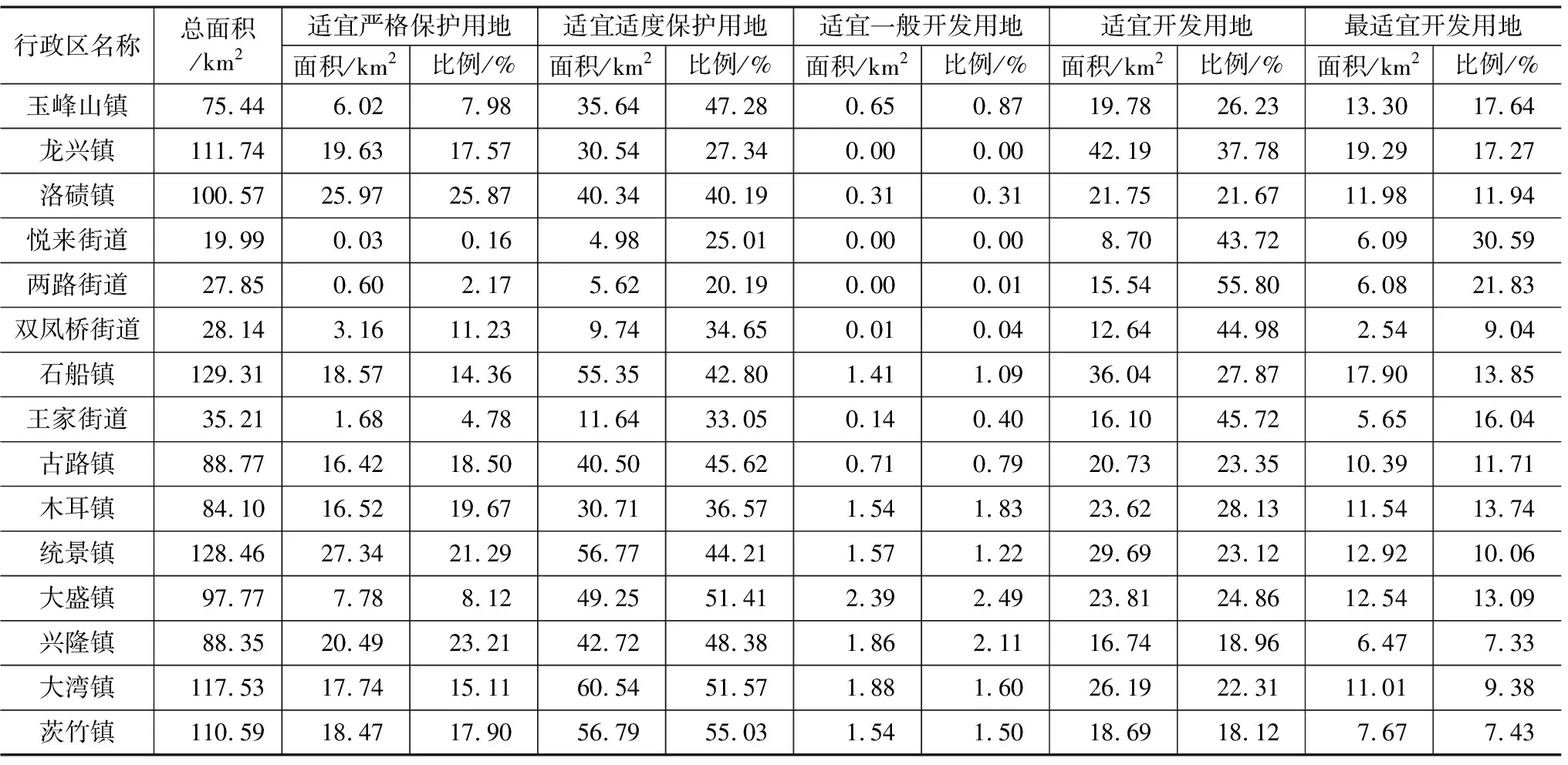

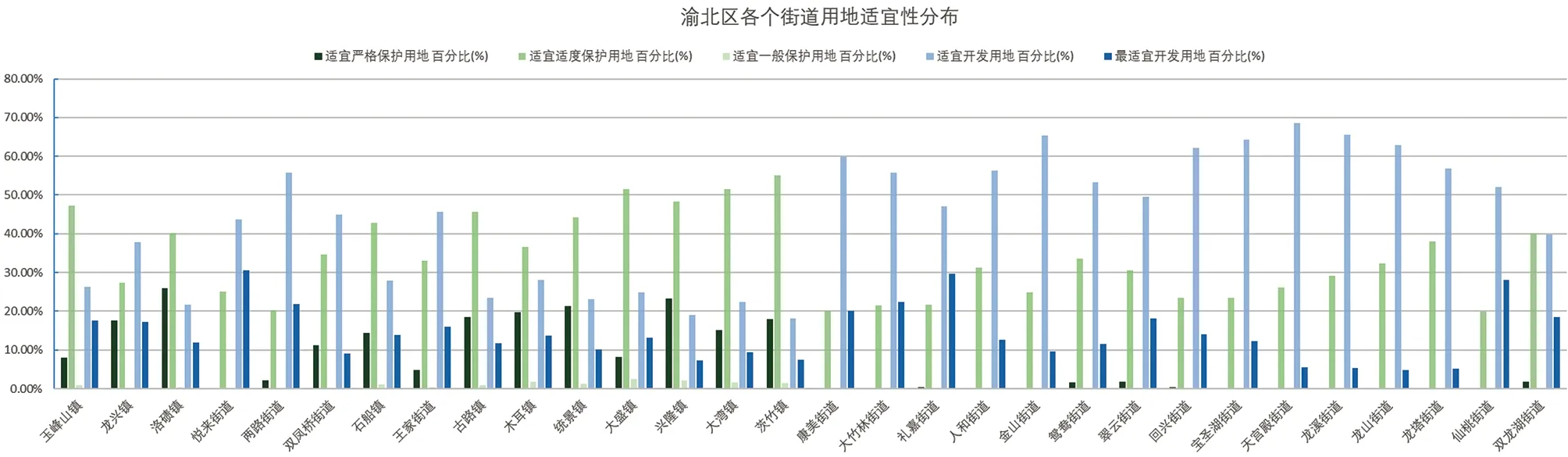

将土地适宜性评价结果与行政单位进行叠加分析,结果如表6所示,统计信息如图10和图11所示。

表6 行政单位土地适宜度评价等级的面积及百分比

图10 各个行政区土地适宜性评价分布

图11 各个行政区人口分布

从表5、图10和图11所示,研究区整个区域土地开发适宜性评价结果中适宜一般保护用地和适宜开发用地占比较高,适宜严格保护用地和最适宜开发用地占比较小,研究通过将行政区内人口数据进行统计(如图11所示),结果表明,各行政单元人口空间分布和土地开发评价结果具有一致性,空间分布吻合。按照图10和图11的行政单元统计顺序,土地适宜性评价中适宜开发用地在各个行政单元的占比呈现左低右高的趋势,和对应行政单元人口空间分布趋势高度一致。从空间分布上来看,龙兴镇、落碛镇、双凤桥街道、人和街道、金山街道、宝圣湖街道、天宫殿街道、龙溪街道和双龙湖街道均属于居住密集区,人口占比较高,在土地开发适宜性评价结果,对应上述行政单元中土地适宜性评价结果为适宜开发用地,与人口的空间分布高度一致。自然人口越密集说明该区域自然地势适合人居住,人口和土地开发适宜性空间和数量结果的高度一致性说明了本次评价结果的合理性。

5 结论与讨论

以重庆市渝北区为实验样区,探索构建了山地城市土地开发适宜性评价指标体系,并将其应用于山地城市土地开发适宜性评价研究中,得出以下的结论。

(1)以生态保护为基本准则,完成了渝北区单因子和多因子土地开发适宜性评价。单因子分析结果表明,交通因子和城镇因子对渝北区可开发用地建设区域分布影响较大,生态敏感因子对龙王洞山、铜锣山和明月山区域的影响较大。渝北区土地开发适宜性综合评价结果以适度保护用地和适宜开发用地为主。

(2)将渝北行政区划与土地开发适宜性结果叠置进行验证,以木耳镇、古路镇、石船镇和落碛镇的南部为分界线,最适宜开发用地和适宜开发用地主要集中在研究区西南部,适宜严格保护用地和适宜保护用地集中分布在研究区北部。适宜严格保护用地集中分布在龙王洞山、铜锣山和明月山区域。验证结果中,现状建设用地空间分异和土地开发适宜性分析结果呈现高度一致,说明了本次研究构建的山地城市土地开发适宜性指标的合理性和可实践性。

本研究所构建的影响因子指标体系包含地形因子、交通因子、城镇因子和生态因子,对于山地城市土地开发适宜性研究,评价单元、指标体系、各因子权重确定是决定评价的重要环节。寻求一个人口、经济活动与自然生态、环境资源承载相适应的空间均衡发展格局,是非常重要的,因此,在后续的研究中,将深化考虑因子的特征以及研究单元,为山地城市土地开发适宜性提出空间开发调整的科学方案。