重大疫情防控中网络舆情治理的实践困境与策略优化

2022-11-07刘强,李文军

刘强,李文军

摘要:疫情防控关乎生命安全,舆情治理关系民心所向。基于重大疫情防控下的网络空间呈现出前兆性缺失、全民性参与、持续性诱发的舆情特征,由此引发了一系列辐射效应,造成深层次的结构性社会影响,导致了社会心态的转变和非理性情绪的蔓延。以信息、情绪和制度为视角的网络空间中,信息场域混乱导致信息失衡、非理性表达导致消极氛围、制度效能不足导致治理式微的实践困局,网络舆情空间乱象频发。疫情防控下的网络舆情治理体系,应以维持信息生态平衡为基础重建信息场域,以引导正面社会情绪为指向重塑情绪氛围,以发挥制度治理效能为动力重构制度体系,以此构筑战疫精神堡垒,凝聚民族精神伟力。

关键词:重大疫情;网络舆情;治理;实践困境;策略优化

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2022)05-0092-08

新型冠状病毒肺炎疫情作为重大突发的公共卫生事件,刚一发生就在网络空间引发了巨大的舆论风暴,对我国构建现代化治理体系、实现治理能力现代化目标提出了重大挑战。习近平总书记强调,要“加强舆论引导工作,加强社会力量组织动员,维护社会大局稳定”[1],以各项科学规范、井然有序、精准定向的防治措施真正强人心、聚人心、暖人心。在此抗疫过程中,“暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的明显短板,要总结经验、吸取教训”[2],总结疫情防控经验,完善应急管理制度,构建舆情治理体系,是提高风险防控能力、维护社会稳定的重要课题。

一、重大疫情防控中网络舆情治理的特征和影响

疫情防控是一个系统工程,涉及社会治理的方方面面,尤其是网络空间的舆情防控。“空间不是社会的反映而是社会的表现。换言之,空间不是社会的拷贝,空间就是社会。”[3]一定程度上而言,网络空间就是现实社会的表现,是现实社会的映射,因此要坚持将疫情防控贯穿社会全方位治理全过程。习近平总书记强调:“疫情防控不只是医药卫生问题,而是全方位的工作,各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。”[4]作为社会稳定的安全阀,舆情治理更是疫情防控的重中之重,是維护社会大局的关键。

(一)重大疫情境遇中网络舆情的全新特征

互联网改变了原有的信息传播环境。信息的发布不再仅限于传统媒体,网络环境中每个独立的个体都能成为信息的传播者,并突破网络的阻碍进行跨越时空的传播,同时也能自主地从海量网络信息中选择自己所需的信息,真正获得传播权、知晓权以及传媒接近权,由此极大地激发了社会大众的表达欲望,彻底改变了受众在传统媒体时代只能被动接受信息的状况,信息传播者与信息接收者二元对立的格局不复存在,每个个体同时扮演着传播者和接受者的双重角色。随着互联网技术的不断发展,以及互联网和新兴媒介的不断融合,网络媒介更具开放性、隐匿性和即时性,人们通过各种网络媒介平台分享生活、互动交际甚至是参与政治活动,随之而来的则是多元化内容、多元化表达和多元化观点的产生,加上它们的动员效应,冲击着社会主流价值观,危及网络空间安全和扰乱公共生活秩序。网络媒介赋权导致的传播源普遍化和传播身份模糊化,以及网络媒介发展带来的信息传播效率提高和多元化价值观念并存重新架构了舆情演化的机制,网络舆情演化呈现出崭新的态势和特征。

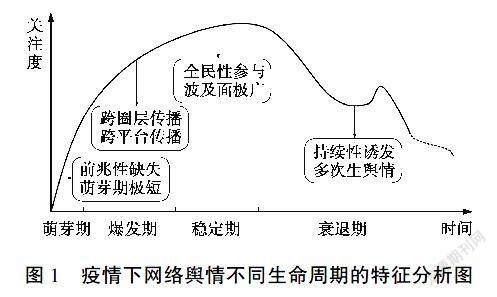

作为突发性重大公共卫生事件,新冠疫情瞬间引爆了网络空间。与一般网络舆情事件一样,疫情舆情也有着即时性、互动性、虚假性等特征,但同时也有着其自身独特的内涵衍化(见图1)。

一是前兆性缺失,瞬间引爆。在舆情萌芽期内,某一社会热点事件逐渐发酵,引起部分利益相关的社会群体关注,且不断与其他相关领域关联,进而引发更多的社会关注,舆情在萌芽期内一般有明显的前兆性。疫情发生后,舆情紧跟其后,人们出于对疫情信息的疯狂需求和出于对未知传染疾病的恐惧充斥网络空间,打破了网络空间的平衡,瞬间引发巨大的舆情。二是全民性参与,波及面广。一般舆情仅聚焦于某一个或多个社会领域,在某些网络圈层中有较大影响力,其影响范围和影响程度有限,参与主体有限。而疫情威胁到每个人的生命健康,每一个体都可能成为病毒的新宿主,这就引起了全民高度关注,使得微信、微博等多个网络平台成为了舆论中心,各种信息、情绪、态度交织波动,其影响力和影响范围不断增加,如同“涟漪”一般波及整个社会。三是持续性诱发,周期较长。疫情舆情发酵的根本动力源来自疫情本身的持续发展,而疫情的控制相对而言需要一个较为漫长的周期,相比于一般舆情事件,新冠肺炎的疫情舆情周期较长,且容易受到疫情治理过程中相关环节的影响,如物资保障、交通管制等,只要其中一个环节处理不好,就会诱发次生舆情。

(二)重大疫情境遇中网络舆情的辐射效应

辐射效应用于描述射线同物质之间的相互作用,当射线穿过物质时会产生被物质吸收或者穿透物质的现象。一方面,重大疫情背景下的网络舆情发生后,引发了网络舆情对社会系统的辐射效应,通常会对周围的人和物产生重大影响。最直接的影响是导致部分社会成员感染病毒甚至死亡,以及企业停工、交通中断等带来的直接或间接财产损失。而深层次的结构性社会影响更值得我们关注,社会经济活动的暂停对生产活动、生产结构以及产业结构都带来了巨大的冲击和改变;疫情攻坚给健全医疗体系、建立智慧城市、改善社会福祉等提出了新的要求;疫情防控也对完善法律法规、提升治理效能、健全应急管理体系等提出了新的要求。疫情使社会原有的运行轨迹和发展速度发生了变化,而其最深层次的影响必然是对人观念的改变,以及给原有社会价值体系造成一定的冲击甚至是改变,进而影响主流意识形态。

另一方面,疫情带来的巨大冲击必然会导致个体心态的转变和非理性观念的蔓延。因疫情而引发的对未来的不可预知和对于生命健康得不到保障的高度不确定感,会导致群体性的焦虑心态、恐惧心态、怀疑心态和宣泄心态,甚至使部分民众的关注焦点集中在负面消息上,患上“坏消息综合征”。而社会心态的转变是舆情爆发的“规范奇点”[5],心态的转变必然会导致认知和观念的转变,政府部门对疫情的反应速度、防控力度和社会保障体系的运行情况也会催生出万象多元的观点和看法,其中不乏带有黑暗色彩的想法。一旦脱离理性的束缚,网络狂热思想就会像魔鬼般肆虐网络空间,当思想处于失控的边缘状态时,极容易诱发越轨行为,严重危及互联网脆弱的社会秩序和现实社会的和谐稳定,冲击原有的社会价值体系,对社会政治、文化等各方面造成深远影响。

二、重大疫情防控中网络舆情治理的实践困境

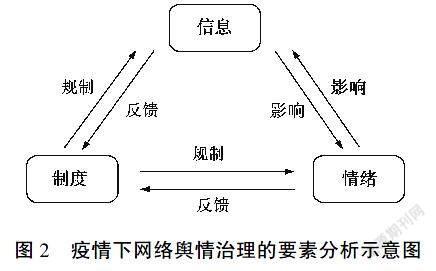

网络生态环境是网络舆情产生、共振以及传播发生全过程的承载场所,也是舆情预判、引导和管理的实践依托。就网络生态环境要素因子分析,信息环境、情绪环境和规则环境的相互依存和有机结合共同构成了网络生态环境这一有机整体:信息环境和情绪环境内发式形塑网络生态环境,二者相辅相成,具有一定的波动性;规则环境外压式规整网络生态环境,具有一定的稳定性。三者只有整体、协同地有机运行,才能保证网络生态环境的平稳运行(见图2)。要素因子一旦发生变化,则会联动性地引发整个网络生态环境的改变,需要舆情治理方式做相应的转向,疫情扰乱了社会的正常运转,加大了网络社会的熵值,致使网络生态环境因子发生突变,使网络舆情治理进入了新的实践困境。

(一)供需失衡——信息场域混乱

信息是网络生态系统中流通的最基本要素,信息流是最常见的网络生态系统能量的流动。个体在一定的话语环境中,基于个人的认知水平和环境感知,对所获取的信息进行处理加工后形成一定的感知,并在群体中进行交流互动。一旦信息要素有所波动,就会影响信息生态链的稳定性,进而危及信息场域,与社会负面情绪共振,再波及整个网络生态系统,导致网络生态系统紊乱,进而引发巨大的舆情。

疫情引发的舆情破坏了原有的信息生态环境,群众对于疫情有关的信息需求很快达到峰值,信息的供需不平衡使得信息场域呈现出复杂化、无序化的新态势,主要体现在以下两个方面。其一,有效信息的需求和信息源的污染。人类对新冠肺炎这种新型病毒几乎一无所知,想要对其有科学的解释和认知需要一定的时间。而处于疫情中的人们,基于对病毒的恐慌和未知的迷茫,对应急信息有着极其强烈的需求。对即时信息的需求和科学信息发布之间的时间差为谣言的滋生提供了丰厚的土壤,加之网络空间本身的虚拟性、匿名性等特征,在这种较为宽松的传播环境中的个人化传播,会出现各式各样仅是基于个人判断、解读的信息,甚至掺和着许多带有反意识形態性质的观点。各种各样的信息源真假难辨、观点各异,极易淹没主流声音,屏蔽群体理性,进而引发群众的恐慌和不安,误导群众的判断,导致舆情进一步发酵。其二,精准信息的需求和信息传播的混乱。网络改变了传统的信息传播格局,每个人都可以成为信息发布主体,这导致传播形态发生了巨大变化,从熟人单链传播模式转变为圈层传播、链状传播等形式更为丰富的生人网状传播模式。互联网圈层是基于一定兴趣、地缘关系等在微信、QQ、微博等平台上建立起来的,具有一定的相互独立性和信息隔离性。新冠疫情背景下,这种圈层被无限放大,每一个社会成员都处于同样的社会情境之中——新冠疫情,都有着同样的身份标签——疫情下的公民,都有着同样的信息追求——了解和疫情有关的一切信息。圈层的无限放大使得信息的流动不再受独立圈层的制约,出现了更为高阶的信息传播模式、更为复杂的信息传播路径、更为多变的信息传播内容,而这些特质会增加舆情本身的复杂程度,加大疫情下的舆情治理难度。

(二)消极氛围——非理性的表达

舆论中往往蕴藏着巨大的情绪势能,不同于文字信息传播,情绪传播一般被融于文字符号的建构意义中,在缺乏理性思考的网络虚拟空间内,情绪传播更具穿透力和破坏力,而“舆论产生往往植根于深刻的社会根源,又从侧面反映出公众的情绪以及价值取向”[6]。情绪传播往往和社会问题深刻交融,其情感宣泄需求的迫切性和情感表达的锐利性使得网络舆论极易出现极端的情绪表达,影响力甚至会超过舆情事件本身,其不断催化舆情,使舆论进一步发酵,形成密度极高的舆情情感能量场。而一旦形成一定社会影响程度的情感能量场,在场域作用下则会出现滚雪球般的社会效应,反过来更增大情感能量场密度,舆情情感能量场的密度又直接决定了舆情的强度、广度,以及对社会群体、社会发展的影响程度。

新冠肺炎疫情背景下,人们面对从未耳闻的新病毒和不断上升的感染人数,惶恐、害怕等心理油然而生,居家隔离带来的压抑感、焦躁感又不断加剧着人们的负面心理,累积着负面情绪,社会情绪逐渐偏离理性化。其一,非理性表达增多。疫情下,人们基本的生命健康得不到保障,加上对新型冠状病毒的茫然害怕和未来走向的高度不确定,自然而然会产生出恐惧和焦虑情绪,使得理性思维缺位,导致以偏概全、追求片面事实、极端思想的出现,风险评估模式也会发生巨大转变。常态下,理性思维中的人们在面对风险事件时,会将其视为概率事件,以其发生概率的大小决定应对行为,一般对日常生活不会有太大影响;而在疫情背景下,人们往往会预设危机事件发生的最坏结果,做好最充分的应对准备,对于管理部门的任何失误也不能做到情理上的容忍。在神经高度紧绷的状态下,人们在网络上的发声也逐渐非理性化。同时,网络新媒体行业竞争激烈,为了获取公众注意力,众多自媒体对社会情绪进行了一定的解构、重组和放大以调动公众情绪;后真相时代“情感大于事实,真相的标准由网络技术进行设计”[7]的特点也会加大非理性表达的感染力,使得网络生态更加恶化,舆情被不断发酵。其二,非理性情绪蔓延。非理性表达往往是人们在碎片化信息浪潮中主观臆断真实情况,缺乏事实依据和理论支撑,多通过情绪化的词汇来调动受众情绪,最大化地传播非理性情绪,而绝大多数网络群体都会从个人情感出发去认定事实情况。疫情期间,处在同一情境的感同身受和情境描绘、情境想象的共情催生,使得社会群体紧密连接成为了一个“情绪共同体”[8],在此共同体中,情绪往往是拉近心理距离的重要推手。“成见系统一旦完全固定下来,我们的注意力就会受到支持这一系统的事实的吸引,对于和它相抵触的事实则会视而不见。”[9]疫情隔离期间,网络几乎成为了最重要的信息来源渠道,人们在疫情这一特殊时期所形成的独特的社会联系、交流,使得情绪具有非常强大的传染性,恐慌、焦虑、难受等情绪不断通过网络产生共鸣并被强化,非理性情绪不断蔓延,非理性表达不断增加,不断催化、放大着疫情下的舆情。

(三)治理式微——制度效能不足

“互联网治理包括治理的主体、客体、规则、价值和结果五大构成要素”[10],而制度和规则是连接治理主体和客体、引导价值趋势、影响治理结果的关键要素,对实现治理目标、解决治理难题有着举足轻重的作用。不同于国家的根本制度和基本制度,应急管理制度根源于一定的社会实践,更着重于环境适应性,以及应对应急管理活动本身的特殊性和偶然性。而随着舆情延展的空间由“真实物理空间”向“虚拟场景空间”的加速转向,应急管理制度只能从框架和理论上去适应互联网模式的新兴架构,在具体实践层面的制度实用性和制度效能的实效性则难以界定。因此,在面对突发重大公共卫生事件时,其对现实问题的精准、细化、快捷处理的指导仍有不足,在政治关切、物资调配、民心稳定等方面存在较大问题。

制度是疫情下舆情治理工作开展的前提,要不断完善应急管理制度和管理体系,就要立足新冠疫情下舆情治理的基本实践,坚持问题导向。在本次疫情中,舆情应急管理制度的问题主要表现在以下三个层面。其一,结构性制度不足导致协同治理不充分。协同本就是应急管理的基本原则之一。重大公共卫生疫情本身异常复杂,无法将其简单地划分为几个孤立的小问题进行解决,必须要坚持系统化的治理理念,在信息共享、部门协同等各方面进行实效互动,才能实现高速有效的治理。然而,我国现行的行政管理结构是按照不同的职能划分形成的各级政府,以及按照不同专业分工划分形成的政府各个部门的垂直化体系,这种条块分割式的管理体系使得舆情治理处于碎片化的治理模式中,没有办法保证资源的互补和部门的协同,严重影响了治理效能。其二,运行性制度不足导致信息流通不顺畅。在现行科层制行政管理结构下,如何“使静态的权力与职责配置有效运转起来,需要结构内部动态性机制的带动”[11],即运行性制度对于保障权力运转有着不可或缺的作用,而运行性制度在应急管理中最为重要的是保障信息(知识)以及物资的流通。在疫情初期,疫情信息未及时上报且未得到应有的重视,疫情逐步蔓延,又因在信息预警和内容披露方面缺乏实效性,使得舆情持续发酵。而疫情下的舆情攻坚战是一场持久战,在精准识别舆情爆点,信息在政府各部门之间以及政府与社会之间高速流转、快速回应大众问题指向等方面的运转性制度仍尚待完善。其三,赋能性制度不足导致次生舆情扩散。赋能性制度能够有效保障结构性制度和运行性制度的正常运转,因疫情发展态势的多变性和不可预测性,应急管理也需要灵活的调试来应对疫情的高度不确定性。赋能性制度主要通过政策赋能和法律赋能两种形式实现,而疫情的突然性和紧急性使得政策有一定的滞后性,我国应急法律体系尚待完善,这固化了制度转换为强大治理效能的转变过程,甚至带来了治理主体和责任不明确、数据使用法律伦理界限不明、治理经费保障不足和运用不当,以及惩处措施不明确等问题,严重阻碍了疫情治理进度,影响了舆情治理效度。

三、重大疫情防控中网络舆情治理的策略优化

社会治理是国家治理的重要领域,社会治理现代化是国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。互联网时代,網络信息无处不在、无时不有、无人不用。网络舆情治理的核心是在“自由表达与风险控制之间保持平衡”[12],因此在尊重自由表达的前提下,也要有防范风险、化解风险的意识。大数据、物联网、“区块链+”技术为创新社会治理提供了技术支撑,便于各个社会治理主体的有效沟通和信息、数据的共享,应不断突破信息壁垒和边界,不断完善应急管理体系,做好完备的应急预案以应对网络舆情带来的突发风险。

(一)信息重建——维持信息生态平衡

技术改变生活,现代信息技术的出现改变了整个传播环境,信息传播权力结构的嬗变与信息传播速度的跃迁重新构建了信息传播模式和人类生活方式,网络俨然已成为人类的第二生存空间。信息作为此生存空间内的精神食粮,是架构起网络虚拟空间的基本要素,信息的流通勾连起了各类信息主体和信息环境,信息承载的内容影响着意识形态建设。信息生态系统一旦失衡,将会从内而外、从下至上地对网络空间的稳定造成巨大的破坏,给现实生活带来巨大冲击。疫情直接影响着脆弱的信息生态系统,以迅捷蛮横的外部暴力形式打破了信息生态系统的平衡。疫情下的信息重建,要坚持以维护信息生态平衡为目标,激发正向活力,由内而外实现信息生态系统的自愈,让网络空间天朗气清。

在这场没有硝烟的抗疫战争中,每个人都是主力军,因此要聚焦网络舆情的人民性,在共性舆论中看到个体问题,在信息供求矛盾中寻找平衡,在话语诉求中回应关切。一方面,应创新引导方式,掌握主动权。舆论引导要强化融合传播和交流互动,让正能量始终充盈网络空间,提升其传播影响力、感染力和传播力。面对来势汹汹的疫情舆情,要做到主动引领。首先,要健全回应机制,正视舆情中的现实问题,及时发布权威信息,要敢于发声、勇于发声、善于发声,把握“时、效、度”三字方针,做到及时回复、内容全面、形式多样,注重培养政治导向正确的意见领袖,合理设置议题,引导舆论走向。其次,要注重疫情舆情的话语体系建构,官方话语、专家话语、媒体话语在表达方式上可以存在差异,但应保持内核和导向的一致性,使各信息发布主体之间形成最大合力。最后,要搭建全媒体传播体系,统筹传统媒体与新型媒体、中央媒体与地方媒体等形成全方位、立体化传播体系,确保关键信息传递到每一处角落。另一方面,应加强信息监督,提高公众素养。维持信息生态平衡不单单需要正向信息的供给,还需对负面信息进行合理的管控和回应,对受众群体进行适当的教育和引导,只有二者同步进行,互相协调,才能真正维持信息生态的平衡。现代舆情的发展不再仅是舆情单一中心化的网状扩散,而是大范围、大体量、无边界、立体化的延伸。因此,要加大信息监管的力度,分层分度进行治理,坚决打击反意识形态、民族分裂的言论,保障信息生态的平衡。同时,现代信息技术带来了信息传播方式的变化和信息获取渠道的变化,然而受众群体的媒介素养仍有待提高。要综合运用新媒体技术,结合案例分析,提高受众对信息的辨别能力,使其能正确解读和传播网络信息,维护网络秩序,共同构建和谐的网络生存空间。

(二)情绪重塑——引导正面社会情绪

网络舆情,就其本质而言是社情民意的集合,在舆论背后体现着深厚的情绪诉求,“网络话题事件作为一种新型的互动仪式,也遵循着情感唤醒、互动和共鸣的情感传播过程”[13]。情绪表达是实然的社会客观存在,允许情绪表达是健康社会的标志,重要的是将情绪表达控制在一定的阈值之中,防止个体化的情绪传播影响到社会化的公共情感领域的平稳运行和正常建构。情绪传播是浅显易变的,控制不好会产生较大的冲击力,而情感传播则是较为深层稳定的。公共情感领域的改变将打破并消解社会情感共同体,破坏社会稳定状态。疫情不只危及广大群众的生命健康安全,更是对中华民族凝聚价值共识的巨大考验,要发挥团结一致、众志成城的中华民族的精神追求,凝结成最广大的情感共同体,激发民族的精神伟力,夺取抗疫战争、舆情战争的胜利。

舆情情绪诉求的背后是对情绪氛围的重塑,要坚持以凝聚人心作为舆情引导工作的出发点和落脚点,调动群众的积极性、主动性。一方面,要加强对负面情绪的调节能力,凝聚价值共识。在纷繁复杂的网络空间,要透过舆论去分析其背后的情感诉求,找到情绪表达的社会根源,鼓励理性的情绪表达,因势利导地进行情绪疏导。同时,还要做到情理交融,在还原事实真相的同时,争取人心、凝聚人心、情暖人心;在讲好中国抗疫故事的同时,展现同舟共济的精神风貌。要在个人情绪与社会情感间努力寻找平衡,将个人情绪与社会情感进行有效勾连,让疏导代替宣泄、建构代替破坏,凝聚公众情感,引入积极正向的社会情感,引导群众贴近主流舆论,凝聚共识,打造抗疫精神堡垒。另一方面,要加强对舆情走向的预测,注重技术加持。当下,舆情的演变更显剧烈,在时间和空间维度上的动态变化更加难以控制,应在舆情的不同阶段综合运用多种现代信息技术进行引导。对舆情的治理应树立预防优先的理念,积极利用数据采集、数据分析和云计算等技术进行情感监控,关注群众的心理需求及状态,提前预测和研判社会情绪的爆炸奇点,尽力在舆情发生前进行有效疏导。对疫情舆情的治理更应注重舆情中期的引导,可运用数据可视化等技术对舆情参与者的相关信息进行清晰的勾勒,更好地分析其情绪传播机制,描绘情绪传播全貌,梳理情绪传播途径,从而引导舆情走上合理轨道。此外,还要注重舆情结束后的反思总结,完善舆情预判机制,对相关技术进行升级改造以应对下一次舆情的到来。

(三)制度重构——发挥制度治理效能

制度建设关乎国家兴衰,在疫情下的舆情治理中,制度更是充当了关键角色。然而,当前应急管理制度仍不成熟,制度执行力仍存在短板,无法达到制度化、规范化、程序化的标准。

“时代是思想之母,实践是理论之源”,习近平总书记强调“要放眼长远,总结经验、吸取教训,针对这次疫情暴露出来的短板和不足,健全国家公共卫生应急管理体系”[14]。制度要适应新时代现代化治理的要求,就需要扎根实践,抓紧“补短板、堵漏洞、强弱项”,充分发挥制度治理效能。

对舆情的感知和对舆论的引导是国家治理现代化的重要体现,应坚持将应急管理制度融入完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的进程之中。首先,要積极推进思想变革。尊重实际,践行从实践出发的理念,明晰制度优势以及明确现存的治理短板,在注重技术赋能的同时,革新治理思维,树立共治思维、法治思维、系统思维、综合思维、数据思维和底线思维,以服务人民为主导,适应复杂多变的管理新形势,从以政绩为中心转向为以人为中心,助力网络舆情“能治”向“善治”升级。其次,要积极推进应急管理制度革新。结构性制度是基础,要坚持党的领导,注重解决实际问题,打破权力结构条块分割的现状,释放强大的执行力和动员力;运行性制度是动力,要尽力覆盖应急管理前期风险预警防控、中期应急决策响应、后期经验总结,保障全过程的信息流通和部门协作;赋能性制度是保障,要加快完善应急管理法律体系,实现法律赋能最大化,实现应急管理的法治化和规范化。同时,制定系统性政策和应急预案,不断细化应急措施并切实贯彻到基层单位。明确常态管理制度与应急管理制度的关系,形成科学、智能的完善网络舆情治理体系,实现政府应急职能,保障应急管理实践活动的稳定进行。最后,要积极推进共建共治共享,坚持贯彻马克思主义的发展观及方法论,注重系统化社会治理,以“速度、力度、深度”为治理目标,坚持政府主导的主体地位,积极引入社会治理力量,打破政府与社会之间的壁垒;加强企业与政府间的良性互动,护航应急科学决策导向;充分发挥社会组织的专业优势,满足舆情调控需求;多渠道倾听民众诉求,提高政府和人民的融洽度[15]。以“共建共治共享”为原则,鼓励企业、组织等在应急管理中发挥作用,建立“联防、联控、联治”的舆情管理体系,逐步形成系统化的协同效应,不断凝聚共识,释放制度效能。

四、结语

中国正处于信息化高速发展的进程之中,坚定不移地实施网络强国战略是时代的要求。“在发生突发公共卫生事件时,出于恐慌心理影响,跟此事件相关的任何信息都能引发民众的响应与共鸣,众多个体会在网络上不断发表自己的观点,这些看似分散的个体言论最终能汇集形成强大的网络舆情,直接考验各级政府的治理能力”[16]。网络空间治理是国家治理体系中的新生点,也是重要组成部分之一,而网络舆情治理则是网络空间治理的主要内容。“必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,加强网上正面宣传,维护网络安全。”[17]对重大疫情防控下的网络舆情治理,要探析其全新特征,明晰其对社会系统带来的巨大风险,直面治理过程中遇到的现实难题,才能真正立足实际、立足时代。坚持问题导向,善于运用马克思主义的矛盾论全面辩证地看待舆情治理,在防范舆情风险的同时,更要引领舆论、释放正向的舆情势能。以中国特色社会主义制度为依托,以完善现代化治理体系和提高现代化治理能力为目标,以治理实践所得的经验为基础,把握好信息、情绪和制度三个关键要素,系统化地构建网络舆情治理体系,形成有效机制,发挥最大合力,保障网络空间的和谐稳定运行。随着现代信息技术的不断升级发展,社会转型过程中风险系数不断增大,网络舆情治理将逐渐成为社会治理的主要内容,要有危机防范意识,贯彻马克思主义的新闻观和方法论,坚持网络强国战略思想,践行以人民为中心的理念,将网络舆情治理融入网络强国建设进程之中,构筑全面科学的防控体系,努力实现舆情善治、民生安定的愿景。

参考文献:

[1]中共中央政治局常务委员会召开会议 研究新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作[N].人民日报,2020-01-26(1).

[2]完善重大疫情防控体制机制 健全国家公共卫生应急管理体系[N].人民日报,2020-02-15(1).

[3]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸文,王志弘,译.北京:社会科学文献出版社,2000:504.

[4]中共中央政治局常务委员会召开会议 研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作[N].人民日报,2020-02-04(1).

[5]国章成.人工智能可能带来的五个奇点[J].理论视野,2018(6):58.

[6]李立.论重大疫情应对中网络舆情的引导[J].大连干部学刊,2020(2):17.

[7]吴翠丽.“后真相”时代网络空间中情感的负性转向及其防控策略[J].学习与实践,2019(10):120.

[8]洪宇翔,李從东.面向社会稳定风险治理的社会情绪共同体研究[J].情报杂志,2015(4):118.

[9]沃尔特·李普曼.公众舆论[M].阎克文,江红,译.上海:上海人民出版社,2006:89.

[10]王明国.全球互联网治理的模式史变迁、制度逻辑与重构路径[J].世界经济与政治,2015(3):48.

[11]刘一弘.应急管理制度:结构、运行和保障[J].中国行政管理,2020(3):132.

[12]邹军.中国网络舆情综合治理体系的构建与运作[J].南京师范大学学报(社会科学版),2020(2):116.

[13]蒋晓丽,何飞.互动仪式理论视域下网络话题事件的情感传播研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2016(3):122.

[14]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议强调:完善重大疫情防控体制机制 健全国家公共卫生应急管理体系[N].人民日报,2020-02-15(1).

[15]宋振超,邹文秀.共轭与融通:空间转向视域下网络意识形态安全建构的逻辑理路[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2020(5):53-59.

[16]曾红宇,毕天良.突发公共卫生事件网络舆情引导的困境与对策研究——基于新冠肺炎疫情的处置[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(3):98.

[17]敏锐抓住历史机遇 加快建设网络强国——一论学习贯彻习近平总书记全国网信工作会议重要讲话[N].光明日报,2018-04-22(1).

Practical Dilemma and Strategy Optimization of Network Public

Opinion Governance in Major Epidemic Prevention and Control

LIU Qiang1,2, LI Wenjun3

(1. School of Marxism, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China;

2. Training Center for University Ideological and Political Work Team (University of Electronic Science andTechnology of China), Chengdu 610054, China;

3. Organization Department of Chenghua District Party Committee, Chengdu 610051, China)

Abstract:Epidemic prevention and control is related to life safety, and public opinion management is related to the aspirations of the people. Based on the prevention and control of major epidemics, the cyberspace presents the characteristics of public opinion induced by lack of precursors, universal participation and sustainability, which has triggered a series of radiation effects, caused deep-seated structural social impact, and led to the transformation of social mentality and the spread of irrational emotions. In the cyberspace from the perspective of information, emotion and system, the confusion of information field leads to information imbalance; irrational expression leads to negative atmosphere, and the lack of institutional efficiency leads to the practical dilemma of weak governance, and the chaos of cyberspace public opinion occurs frequently. The network public opinion governance system under epidemic prevention and control should rebuild the information field on the basis of maintaining the information ecological balance, reshape the emotional atmosphere in the direction of guiding positive social emotions, and reconstruct the institutional system with the institutional governance efficiency as the driving force, so as to build a fortress of campaign spirit and gather the great strength of national spirit.

Keywords:major epidemic situation; network public opinion; governance; practical dilemma; strategy optimization

(编辑:段明琰)