台风“烟花”浙江极端降水成因分析

2022-11-07沈晓玲李锋

沈晓玲,李锋

(1.浙江省绍兴市气象局,浙江 绍兴 312000;2.浙江省诸暨市气象局,浙江 诸暨 311800)

1 引言

由台风引发的极端降水是我国的主要灾害性天气之一,许多专家学者已对台风降水开展了深入研究[1-3]。台风暴雨可分为5个落区:眼壁暴雨、螺旋雨带暴雨、小涡暴雨、倒槽暴雨和切变暴雨。台风造成的极端暴雨有一个显著特点,即极端暴雨多产生在登陆或近海台风的维持和停滞阶段[4-6]。西南气流的水汽输送对台风降水至关重要,其携带的水汽能使台风雨带中的强对流活动加强,使暴雨增幅[7-8]。钱燕珍等[9]通过对比台风“菲特”、台风“杜鹃”和台风“莫兰蒂”造成宁波强降水的成因,指出远距离、范围小的台风减弱后云系扩散,与冷空气、副热带高压(以下简称副高)或其他台风等相互作用,有利于持续性强降水的形成。台风暴雨还与地形密切相关,低层气流受地形引导和阻挡作用,可加速辐合与抬升,有利于强降水的维持和加强[10-12]。万小雁等[13]对比了在乐清以北登陆的1909 号超强台风“利奇马”和9015 号台风“阿贝”引起的温州强降水的分布特征,指出台风过程累积雨量与台风中心距离和地形高度有显著相关关系,北部乐清和永嘉交界的迎风坡出现历史极值降水现象的概率大。刘晓波等[14]对 1614 号台风“莫兰蒂”和 1616 号台风“马勒卡”双台风形势下长三角地区出现大暴雨过程的成因进行了诊断分析,认为苏皖地区高空槽后冷空气侵入、浙江—上海沿海地区形成东北—西南向温度锋区以及浙江中北部沿海交界地带特殊山脉地形的强迫作用,使得中尺度对流系统发展并维持。

浙江地势西高东低,尤其是浙北多山脉分布,台风影响时常常引发强降水。在2106 号台风“烟花”影响期间,浙北出现罕见极端降水,多项记录破历史极值。本文利用浙江省常规气象观测资料、欧洲中心第五代大气再分析全球气候数据(The fifth generation atmospheric reanalysis of the globalclimate of European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ERA5)逐小时再分析资料(0.25°×0.25°)和卫星云图资料等,分析了此次台风极端降水的特征和成因,以期为今后台风暴雨预报提供一定参考。

2 台风“烟花”概况和极端降水特点

2.1 概况

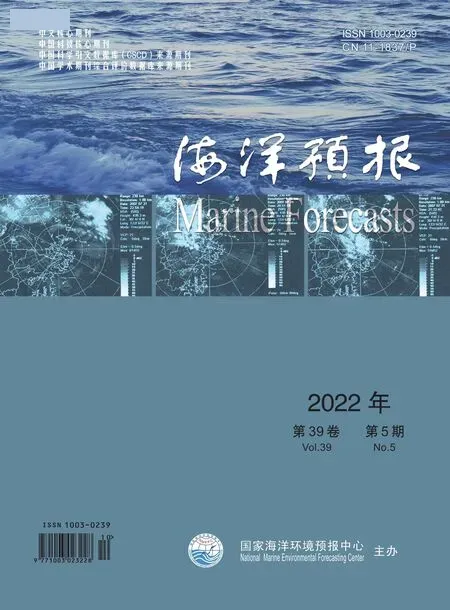

2106 号台风“烟花”于 7 月 18 日 02 时(北京时,下同)在西北太平洋洋面生成,生成后移动路径多变,经历了北移、西折、南落和停滞等多种路径(见图 1a),21 日 11 时加强为强台风,中心风力为 14 级(42 m/s)。23 日夜间台风进入东海,维持台风级别(13级),正面向浙江沿海移动。25日12时30分台风在浙江舟山普陀区第一次登陆,登陆时中心附近最大风力为38 m/s(13 级),中心最低气压为965 hPa。台风登陆后在舟山本岛滞留5 h,然后沿杭州湾南岸海岸线缓慢移动16 h,于26 日09 时50 分在浙江嘉兴平湖市沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力为28 m/s(10级),中心最低气压为978 hPa。登陆后台风继续向西北方向移动,在嘉兴市缓慢移动7 h,26 日17 时移出浙江后基本沿着浙江与江苏省界缓慢西北行,继续给浙江北部地区带来暴雨,局地大暴雨。台风“烟花”移速慢,尤其在浙江省滞留期间移速仅为6 km/h,且为1949 年有气象记录以来首个在浙江省内两次登陆的台风。

图1 台风“烟花”路径和过程实况及浙江省地形图Fig.1 The track and process of typhoon"In-Fa"and topographic map of Zhejiang Province

台风“烟花”影响期间风雨潮“三碰头”,浙北地区持续出现暴雨或特大暴雨以及长时间的10 级以上大风,台风影响范围大,致灾强度强。根据浙江省风雨影响综合评估结果,有37个县(区、市)382个乡镇(街道)的致灾等级为“特重”,11 个县(市、区)47个乡镇(街道)的致灾等级为“严重”。

2.2 极端降水特点

台风“烟花”影响范围大,移速慢,在尚未进入东海时其外围云系已开始影响浙江。台风过程自22 日开始,至28 日结束,风雨影响时间长达7 d,破浙江省登陆台风影响时间最长纪录。22 日08 时—28日08时,全省平均雨量为191 mm,破浙江省登陆台风的降雨纪录;宁波、舟山、绍兴、湖州、嘉兴和杭州6个地区的过程雨量超过200 mm(见图1b),均破1951 年以来浙江省登陆台风的降雨纪录;20 个县(市、区)的过程雨量超过300 mm,单站最大降雨出现在余姚大岚镇丁家畈,过程雨量为1 034 mm,破浙江省登陆台风过程雨量极值;27 个国家级气象站的过程雨量破1951 年以来浙江省登陆台风的降雨纪录。

图1c为过程雨量最大的丁家畈站(位于四明山一带,靠近台风登陆点)和董岭站(位于天目山一带,距离台风登陆点较远)的小时雨量分布。从图中可以看到,降水可以分为两个阶段:第一阶段为23 日前半夜,受台风“烟花”外围环流影响开始产生降水,丁家畈站小时雨量多不足20 mm,董岭站不足15 mm。第二阶段从24日02时起,受台风螺旋云带和台风本体云系影响,降水加强,丁家畈站降水主要集中在 25 日 02 时—26 日 08 时,累积雨量为665 mm,占过程雨量的64%,25 日14—20 时小时雨量多超过30 mm,最大为37.4 mm;董岭站降水主要集中在 25 日 08 时—26 日 14 时,累积雨量为592 mm,占过程雨量的61%,小时雨量超过30 mm的持续时间短,最大为32.8 mm。

综上分析,与1909 号台风“利奇马”在括苍山站产生81.5 mm 的小时雨量相比,此次过程降水效率整体不高,持续时间长是导致极端降水的主要原因。另外,从浙江省地形图(见图1d)可以看到,浙北山脉呈东北—西南向分布,浙西北为天目山,浙东自西向东分别为龙门山、会稽山和四明山,此次过程的4 个雨量中心与4 座山脉正好相对应,可见降水量与地形密切相关。下面重点就浙北东部沿海和浙西北山区的极端降水成因进行分析。

3 极端降水成因分析

3.1 环流背景

台风的移动路径直接关系到降水的落区和强度[15]。台风“烟花”进入东海后,24 日08 时(图略)50°N 以北高纬地区为西风带槽脊,台风“烟花”东侧西太平洋上为2108 号台风“尼伯特”,其中心位于25.3°N,149.5°E,西侧海南岛上为2107号台风“查帕卡”,其中心位于19.3°N,107.1°E,副高断裂成南北两部分,北部位于日本南部海面,范围偏小,南部位于20°N 以南的西太平洋上,大陆高压西进北抬至38°N,95°E 附近。台风“烟花”处在鞍型场中,引导气流弱,主要受内力作用向西北方向缓慢移动。25日14时台风“烟花”第一次登陆后,西风带槽脊和副高位置少动,台风“尼伯特”中心北移至30.1°N,150.8°E,但仍维持热带风暴强度,两个台风的中心距离超过2 000 km,两者之间直接作用较小;台风“查帕卡”减弱为热带低压,两者之间距离1 200 km左右,受藤原效应作用,台风“烟花”受向西、向北的作用力,有利于其继续向西北方向移动。26日08时台风“查帕卡”减弱消亡,中高纬西风槽南压至37°N,副高588 线东退至135°E 以东,台风“烟花”东北侧仍为反气旋性环流,在其西侧东南气流的引导下,台风缓慢向西北方向移动。28 日08 时台风“尼伯特”减弱为低压环流,副高受台风“尼伯特”北上挤压东退至150°E 以东,并与南环副高合并。台风“烟花”北上与西风槽结合,在槽前西南气流引导下转向偏北方向移动,逐渐远离浙江,对浙江的影响也趋于减弱,浙北地区转为分散性阵雨天气。

3.2 水汽条件

极端降水的产生与水汽密切相关。从850 hPa水汽通量分布图中可以看到(图略),台风“烟花”主要有两支水汽通道,一支为台风“查帕卡”南侧的西南急流,水汽来源于孟加拉湾和南海,水汽通量达30~40 g(/cm·hPa·s),另一支为台风“尼伯特”北侧的东风急流,水汽来源于西太平洋,水汽通量为10~20 g(/cm·hPa·s)。西南急流与东风急流持续强盛的水汽输送使得对流不稳定能量释放增强,有利于台风“烟花”强度维持并在台风北侧汇合后向浙江输送,为浙北东部沿海的极端降水提供了充沛的水汽和不稳定能量[16]。26日08时东风急流减弱,其输送的水汽通量也减弱至10 g/(cm·hPa·s)以下,但台风东侧的东南风急流仍维持,西南急流输送的水汽通量中心仍达30~40 g/(cm·hPa·s)。由此可见,西南急流的强度和对应的水汽通量均大于东风急流,因此,来自孟加拉湾和南海的水汽输送对极端降水起着更重要的作用。

从925 hPa 水汽通量散度图中可以看到(见图2),台风“烟花”第一次登陆前结构较对称,25 日08时水汽通量散度辐合大值中心位于台风西侧,也就是浙北东部沿海,呈西北—东南向带状分布,辐合中心强度超过12×10-7g/(cm2·hPa·s),未来6 h 强降水落区与水汽通量散度辐合中心相对应,最大雨量为宁波余姚丁家畈的127 mm。25 日20 时,水汽通量散度分布呈现非对称性发展,但辐合中心仍位于台风西侧,中心强度维持,同时在浙西北出现水汽通量辐合副中心,强度为10×10-7g(/cm2·hPa·s),未来6 h 强降水落区仍在辐合区内,且与山脉走向平行。26日08—20时,水汽通量散度分布的非对称性更加明显,辐合带位置少动,由于台风强度减弱,降水强度也减弱,未来6 h 未出现50 mm 以上降水。降水大值区仍与辐合带有较好对应,特别是在26 日20时后,随着台风北上,杭州湾南岸地区转为台风后部,气压上升,但该地区仍存在水汽辐合,中心强度仍维持12×10-7g(/cm2·hPa·s),为持续降水提供了充足的水汽条件。由此可见,台风登陆前925 hPa 水汽分布结构对称,登陆后水汽辐合中心始终位于台风西侧,具有明显的不对称性,有利于其西侧中尺度对流雨带的发展,水汽通量散度辐合区与未来6 h的强降水落区相对应,辐合强度与降水强度也有一定的对应,在今后的预报中可作为参考。

图2 不同时刻925 hPa风场(单位:m/s)、水汽通量散度(阴影,单位:10-7g/(cm2·hPa·s))、未来6 h 50 mm以上降水站点(黑点)和台风中心位置(红点)分布Fig.2 The distribution of wind(unit:m/s),water vapor flux divergence(shaded area,unit:10-7 g/(cm2·hPa·s))of 925 hPa,precipitation station of more than 50 mm in the next 6 hours(black spot),location of typhoon center(red dot)in different time

3.3 动力条件

由200 hPa 风场演变图可知(图略),24 日08 时中纬度高空急流在118°E 附近分为两支气流,一支为偏北气流,另一支为偏西气流。台风“烟花”北侧的西南气流北上并入台风“尼伯特”环流,台风处于高空气流的分流区中,两侧辐散极不均匀,西侧和北侧辐散较强,辐散强度达12×10-5/s,东侧和南侧辐散较弱,这种分布有利于台风的非对称性发展。26 日08 时高空急流仍分为两支,中心向东发展,台风处于急流入口区右侧,有利于高空正涡度平流发展,抽吸作用加强,这是台风强度能长时间维持的原因之一;另一方面台风西北侧的强辐散仍维持,辐散强度为8×10-5/s,直至影响结束。由此可见,在台风登陆后,高空分流区和强辐散均有利于上升运动加强,使台风西侧和北侧螺旋云带得以维持,并造成浙北东部沿海暴雨和大暴雨。

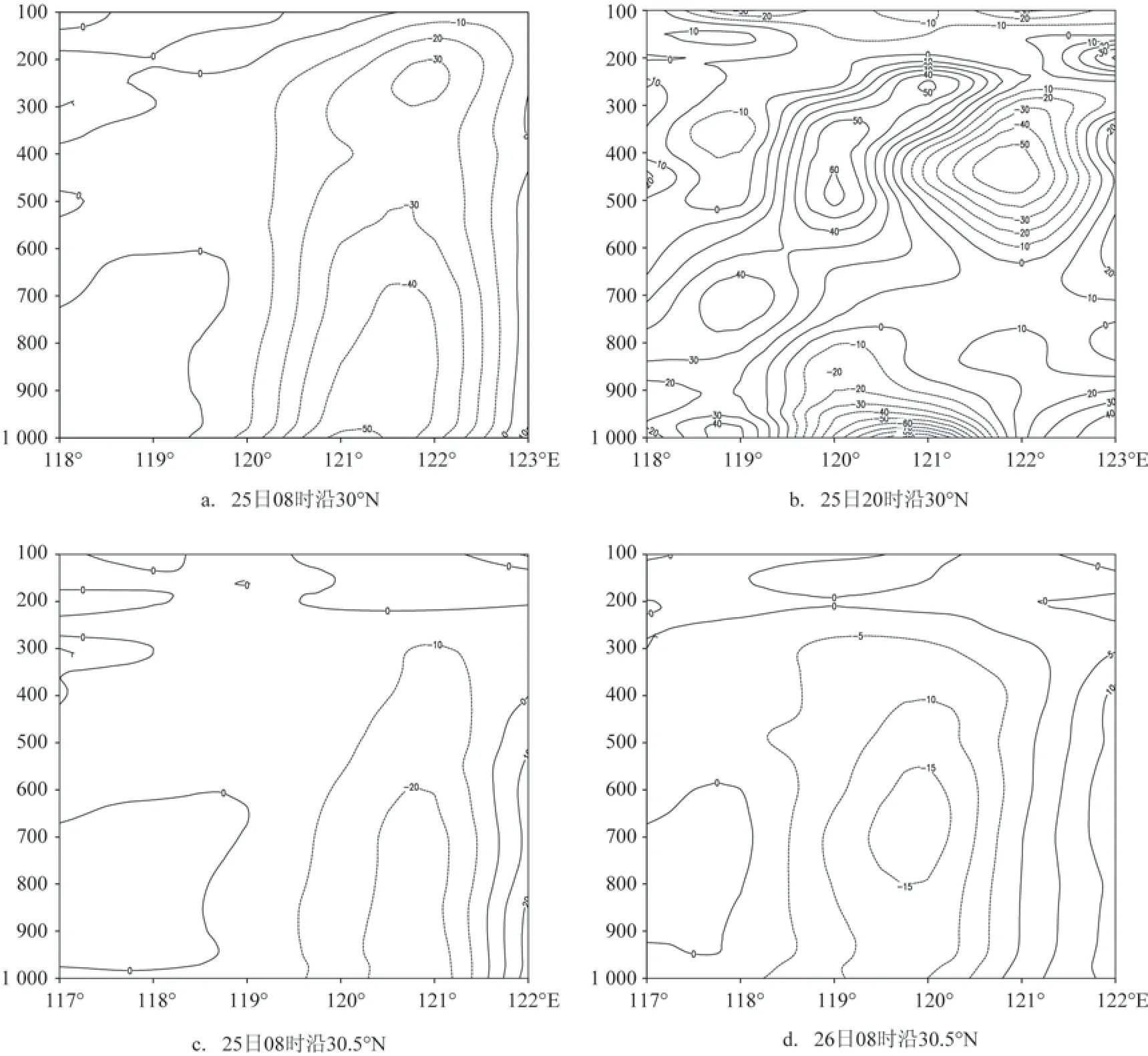

沿120°E 散度和垂直速度的垂直剖面图显示,25日08时(图略)暴雨区上空(29°~30°N)的辐合集中在700 hPa 以下,中心位于950 hPa 附近,中心辐合强度达-16×10-5/s,中高层为辐散,中心位于600 hPa 附近,辐散强度达8×10-5/s,垂直速度分布与散度场相对应,中低层以上升运动为主。26日08时(见图3a)低层辐合明显增强,中心辐合强度增大至-20×10-5/s,高度降至800 hPa 以下,中层辐散中心也降至800 hPa附近,辐散强度增强,同时850 hPa垂直上升速度增强至1.5 m/s。由此可见,台风登陆前后浙北东部沿海辐合主要出现在边界层,特别是登陆后低层辐合高层辐散的环境条件更有利于强降水发生,但垂直速度发展并不旺盛,因此此次过程的整体降水效率不高。浙西北山区的散度和垂直速度也存在类似分布(见图3b),台风登陆前后暴雨区上空(30.5°~31°N)的辐合均集中在850 hPa以下,辐合中心位于950 hPa 附近,辐合强度为-20×10-5/s,对应的垂直上升速度仅为 1 m/s,850 hPa 向上以辐散为主。

图3 26日08时散度(黑线,单位:10-5/s)和垂直速度(红线,单位:m/s)的垂直剖面Fig.3 The vertical profiles of divergence(black line,unit:10-5/s)and vertical velocity(red line,unit:m/s)

3.4 不稳定条件

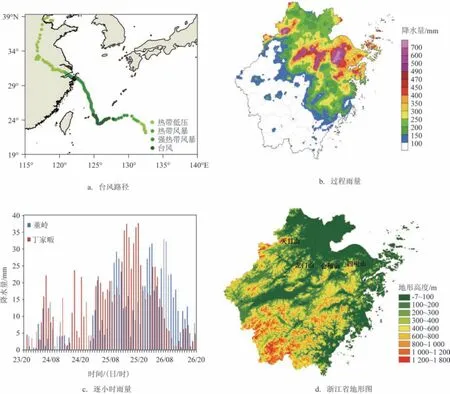

沿30°N 假相当位温纬向剖面图显示,24 日08时浙北东部沿海暴雨中心(121°E)上空850 hPa 以上大气处于稳定层结状态(见图4a),850 hPa以下为高温高湿大气,θse最大位于边界层,为356 K,且随高度增加而减小,表明大气处于弱不稳定层结或中性层结状态,不利于垂直运动强烈发展,这与24 日实况小时雨量多不足20 mm 相对应。25 日08 时120°E 以东边界层θse增大至360 K 以上(见图4b),表明低层有暖湿平流输送,同时600~500 hPa 存在352 K 的干冷中心,θse差值达10 K,大气不稳定性明显增强,有利于提高降水效率,这是25 日暴雨区持续出现30~50 mm/h 短时强降水的重要原因之一。26 日08 时边界层θse再次减小(图略),120°~121°E之间不稳定层结仅存在于975 hPa 以下,降水也随之减弱,小时雨量降至10 mm以下。

图4 假相当位温垂直分布(单位:K)Fig.4 The vertical distribution of potential pseudo-equivalent temperature(unit:K)

浙西北山区暴雨中心(119.5°E、30.5°N)上空θse的演变过程(见图4c—d)与浙北东部沿海相似,台风登陆前后大气不稳定性增大,650 hPa干冷中心与边界层暖湿中心的假相当位温差达12 K,这种差异一直维持到26 日20 时,持续时间比浙北东部沿海长12 h,这是导致董岭站25日夜里—26日白天降水较丁家畈偏强的原因之一。

4 极端降水形成机制

4.1 中尺度对流云团活动特征

中尺度对流系统的形成和发展有利于产生台风暴雨,并对台风暴雨垂直运动场的强迫起主要作用[17]。从风云四号(FY-4A)卫星反演的云顶亮温(Black Body Temperature,TBB)演变可以看到(图略),22 日08 时台风“烟花”外围云系已经开始影响浙江沿海,但强度较弱,小时雨量在20 mm 以下,13时起降水强度增强,最大小时雨量超过30 mm。24日02时台风“烟花”靠近浙江,中心密闭云区范围较小,云系不紧致,台风眼较大,北侧螺旋云带发展并不旺盛,浙江沿海云带TBB 强度在-30 ℃以上,但在西进过程中已造成沿海地区20~30 mm/h的短时强降水。24日08时中心密闭云区范围增大,云系紧致,台风眼小而清晰,影响杭州湾南岸的螺旋云带得到发展,TBB 增强至-40 ℃左右,08—09 时中尺度雨团造成绍兴东龙小时雨量达56 mm,可见对流云团TBB 的强度变化及大值中心位置与小时雨量的强度及落区相对应。24 日14 时台风“烟花”本体云系开始影响沿海,其西侧密闭云区范围显著增大,TBB 增强至-60℃以上并缓慢向西北方向移动,第一次登陆后仍维持台风强度,造成浙江东部沿海和浙西北山区出现持续性暴雨和大暴雨,部分地区特大暴雨,绍兴牛团仓站25日14时—26日14时24 h雨量达436 mm。26 日下午起台风“烟花”北上并受地形阻挡和地面摩擦等作用,台风强度减弱,其螺旋云带和密闭云区范围减小,TBB 强度减小,降水随之减弱。综上分析可知,台风“烟花”移速慢、其螺旋云带和本体云系范围广和台风强度维持时间长是造成此次极端降水的主要原因。

4.2 中尺度辐合带

从地面流场分析,当台风本体云系尚未影响浙江时,地面以辐散气流为主,降水为分散性阵雨。随着台风移近,25日08时浙北东部沿海四明山一带有明显的中尺度辐合带生成(见图5a),呈东北—西南走向,与四明山基本平行,辐合带两侧分别为偏东风和偏北风。结合图2a 的分析结果来看,未来6 h强降水区正好位于中尺度辐合带上,累计最大降水达110 mm。与此同时,在浙西北也有中尺度辐合带形成,辐合带由西南风和偏东风构成,与浙西北天目山区的强降水正好对应,未来6 h 最大降水达138 mm。由此可见,中尺度辐合带能触发对流,加强辐合上升运动,从而产生强降水。25日14时四明山一带有中尺度辐合带维持,会稽山附近又有新的中尺度辐合带生成。新辐合带由偏东风和偏西风汇合而成,两条辐合带上未来6 h 最大降水分别达200 mm 和113 mm,而天目山附近的中尺度辐合带演变为中尺度低压,降水强度有所减弱,未来6 h最大降水为68 mm。26 日08 时四明山和会稽山一带的中尺度辐合带分别减弱和消亡(见图5c),对应降水也明显减弱,天目山一带的中尺度辐合带仍维持,对应湖州中南部未来6 h 出现最大为101 mm 的强降水。

图5 地面流场分布Fig.5 The distribution of surface stream field

综上分析可知,中尺度辐合带与中尺度雨带有较好的对应关系。中尺度辐合带的长时间维持,导致中尺度对流系统不断发展,在浙北东部沿海和浙西北山区形成“列车效应”,造成这些地区出现暴雨和大暴雨。

4.3 地形对降水的增幅作用

浙江省位于我国东南沿海,地势自西南向东北呈阶梯状倾斜,地形复杂。浙北山脉自西向东分别为天目山、龙门山、会稽山和四明山,特殊地形容易导致降水分布不均匀。董美莹等[18]研究表明,山脉地形对台风近地层环流有强迫作用,可促使迎风坡气流的上升运动加强,从而产生强降水。

从图1d 可以看到,浙北东部和浙西北的4 座山脉均呈东北—西南走向,台风登陆前和登陆时均位于山脉右侧,为偏东或东南气流,与山脉走向近乎垂直。从浙北东部山区垂直速度纬向剖面图中可以看到(见图6a),四明山脉迎风坡上升运动明显强于平原地区,且集中在中低层,中心垂直速度达2.5 m/s。在浙西北山区也存在同样的分布(见图6c),偏东气流在120°E 附近的迎风坡受到抬升,在700 hPa 形成上升运动中心,由于天目山海拔较高,在山前500 hPa 附近又形成上升运动中心。由此可见,山脉对气流的抬升作用非常明显,且有利于降水增幅。从不同高度站点的降水量分析来看,宁波余姚的丁家畈、森林公园、东岗和华山水库4个站点的海拔高度均在450 km 以上,25 日08—20 时12 h雨量均超过200 mm,但其周围低海拔站点的雨量仅为100 mm 左右,地形作用产生的降水增幅超过100%。随着台风的北上西进,25 日20 时(见图6b)浙北东部山脉处于台风西南侧并转受西北气流影响,西北气流仍与山脉走向垂直并受山体阻挡,气流在山脉西侧受动力抬升作用产生强烈的辐合上升运动,将水汽向高空输送,从而产生强降水。浙西北山区由于地理位置偏西,26日08时上升运动中心才西进至天目山西侧。综上所述,山脉迎风坡的抬升作用会触发不稳定能量的释放并激发中尺度雨团形成,不断生成的中尺度雨团导致累积降水量增大,同时地形的阻挡作用会使台风系统移速减慢,降水持续时间变长,降水量增大[15]。

图6 地形(黑色阴影)、垂直速度(红线,单位:m/s)和风场(单位:m/s)垂直分布Fig.6 The vertical distribution of terrain(black shaded area),vertical velocity(red line,unit:m/s)and wind field(unit:m/s)

在发展剧烈的复杂天气系统中,湿Q 矢量散度场特征可以直观地反映台风降水的强弱变化,台风系统的中尺度特性在湿Q矢量散度场的垂直剖面图中会表现得更为明显[19]。从图7 可以看出,25 日08时121°E上空湿Q矢量存在两个辐合中心,分别位于1 000 hPa 和 200 hPa,最大辐合强度为 50×10-14/(hPa·s3),表明台风在临近登陆前高低层对流同时发展;25 日 20 时低层辐合中心西进至 121°E 以西,强度加强至80×10-14(/hPa·s3),同时在500 hPa附近存在强度为-60×10-14(/hPa·s3)的辐散中心。台风低层对流发展,高层对流减弱,这与暴雨中心附近未来12 h 最大降水从25 日08 时的327 mm 减弱至20时的232 mm 一致。研究表明湿Q 矢量散度辐散的强弱变化代表了锋生作用的强弱[19],结合图1d 的地形分布发现,湿Q 矢量散度辐合中心分布与垂直速度基本一致,迎风坡湿Q 矢量散度辐合增强,锋生作用增强,有利于产生强降水。浙西北山区湿Q 矢量散度场分布也有类似情况(见图7c、d),25日08时200 hPa以下为湿Q矢量辐合,辐合中心位于120°~121°E,辐合强度为20×10-14(/hPa·s3),辐合中心分布与垂直速度基本一致;26日08时辐合中心西进至119°~120°E,强度略有减弱,这也与浙西北山区暴雨中心附近未来12 h最大降水由25日08时的206 mm减弱至26日08 时的168 mm 一致。另外,整个过程中浙北东部沿海的湿Q 矢量散度辐合值均大于浙西北山区,表明对流和锋生发展更旺盛,这是浙北东部沿海降水量大于浙西北山区的原因之一。

图7 湿Q矢量散度(单位:10-14/(hPa·s3))垂直分布Fig.7 The vertical distribution of Q vector divergence(unit:10-14/(hPa·s3))

5 结论

(1)台风“烟花”影响范围大,移动速度慢,影响浙江时间长达7 d,破浙江省登陆台风影响时间最长纪录,也是首个在浙江省内两次登陆的台风。台风“烟花”引发的暴雨过程范围广,总量大,多个气象站和市、县的降雨量破浙江省登陆台风降水纪录,极端降水集中在浙北东部沿海和浙西北山区。

(2)台风“烟花”处在鞍型场中,引导气流弱是其移速慢的主要原因,其螺旋云带和本体云系范围广、台风强度维持时间长是造成此次极端降水的主要原因,但降水效率整体不高。

(3)西南急流和偏东急流为台风提供了持续强盛的水汽输送,925 hPa 水汽通量辐合区对未来6 h强降水落区和降水强度有一定指示意义。

(4)浙北东部沿海四明山一带和浙西北山区的中尺度辐合带长时间维持,导致中尺度对流系统不断发展并形成“列车效应”,是造成暴雨和大暴雨的重要原因。

(5)登陆前台风处于高空气流的分流区中,大气处于弱不稳定层结或中性层结状态,登陆后台风处于高空分流区和强辐散区中,大气不稳定性明显增强,有利于台风西侧和北侧的螺旋云带的维持,因此造成浙北东部沿海的暴雨和大暴雨。

(6)此次极端降水地形增幅作用明显,山脉迎风坡地形使水汽辐合抬升,促进了上升运动发展,使对流和锋生加剧,同时由于地形的阻挡作用,系统移速减慢,降水持续时间变长,降水量增大。