数字乡村与农业生产效率耦合协调研究

2022-11-07武玉环周荣柱

武玉环,周荣柱,朱 宁

(1.河北水利电力学院,河北 沧州 061000;2.农业农村部 全国畜牧总站,北京 100125;3.中国农业科学院 农业经济与发展研究所,北京 海淀 100081)

一、引言

近年来,数字技术已成为推动经济发展、社会变革的重要力量。根据《中国互联网发展报告(2021)》数据显示,2020年中国数字经济规模达到39.2 万亿元,占GDP 比重达38.6%,表明数字经济已成为未来中国经济高质量发展、引领社会变革的中坚力量。《“十四五”国家信息化规划》强调要提高(产业) 全要素生产率;国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”。面对日益复杂的国际竞争环境,如何充分发挥数字经济对经济的引领作用已经成为“十四五”时期中国经济工作的重点。在数字经济迅速发展的大背景下,实现农业农村数字化,充分发挥数据要素生产力作用,对乡村振兴及脱贫攻坚成果的巩固有深远的影响。继2020年《关于开展国家数字乡村试点工作的通知》发布以来,中国数字乡村建设进入新发展阶段。2022 年1 月26 日发布的《数字乡村发展行动计划(2022—2025 年)》及2022 年2 月22 日发布的《中共中央 国务院关于做好2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中,均提出“要推动建设数字乡村,促进农业转型升级。”《2022 年数字乡村发展工作要点》中明确提出,“加快推动农业数字化转型”“提高农业生产经营效率”。

“十四五”时期,建设数字乡村不仅是农村基础设施建设的要求,也是培育乡村经济发展新动能、发展现代农业及推动乡村振兴的重要内容,有利于推动农业生产各产业链环节的融合、降低农业资源要素运行的交易成本,优化合理配置土地、劳动、资本等生产要素,提高农业生产效率。因此,基于数字技术在各层面的具体显现,定量评价数字乡村发展水平,合理度量其对农业生产技术效率的作用,对于进一步厘清数字乡村发展现状及典型特征,深入阐释数字乡村对农业发展的具体作用机理有着重要意义。

二、文献综述

目前关于数字乡村的研究较为系统,主要集中在数字乡村对精准扶贫及乡村振兴的意义探究方面。数字乡村的基本内涵较为宽泛,大部分研究在对数字乡村内涵鉴定的基础上,利用熵值法测度数字乡村发展水平,采用的衡量指标大部分与研究内容相统一,但并未形成统一的衡量指标体系。从广义上看,数字乡村一般分为农业发展、农村治理、农民生活三个方面,部分学者从基础设施建设、就业质量等方面出发构建衡量指标体系测度陕西数字乡村发展水平(侯光文等,2020);还有学者从生产、生活、生态三个方面阐述数字乡村在实践乡村振兴过程中的内在逻辑(沈费伟、叶温馨,2021)。狭义的数字乡村指农业产业数字化,仅指数字农业,如提高互联网的普及程度、促进农村电商平台的发展、提高数字普惠金融的覆盖率等(齐文浩等,2021;王定祥、冉希美,2022),有学者从数字农业发展环境、农业绿色发展等六个方面出发利用熵值法测算全国各省份的数字农业发展水平(张鸿等,2021)。

数字乡村建设如何推动乡村振兴?在乡村振兴的实践过程中,充分发挥数字技术的作用是推动农业供给侧结构性改革、培育农业农村新动能的重要举措,数字乡村对农业生产的影响是多方面的:第一,数字普惠金融如何推动乡村振兴?针对这一问题,已有学者验证数字普惠金融与乡村振兴二者之间相互影响,且这个影响是显著的(齐思斯,2021);但目前还存在建设困境,需从协同基础、组织效能等角度优化数字乡村建设(陈桂生、徐铭辰,2022);由于各地区数字技术发展水平的差异,虽然数字普惠金融与乡村振兴发展的耦合协调水平持续增强,但区域间仍呈现不同程度的区域差距(谭燕芝等,2021;张旺、白永秀,2022)。第二,数字乡村对农民收入的作用。部分研究认为,互联网、普惠金融能够显著提升城乡人均收入水平(宋晓玲,2017;齐文浩等,2021);农业农村信息化政策对农民人均可支配收入具有显著而稳健的提升作用,且存在区域异质性(熊春林等,2021);但也有学者经研究发现,当前阶段数字农业发展会导致农村居民收入下降和城乡收入差距增加(吴友群等,2022)。第三,数字乡村对农业生产的作用。作为数字技术应用到农业领域的具体表现,“数字乡村”在2018 年中央一号文件中首次提出,但关于农业信息化的概念早在1995 年就被提出。现有研究表明,农业信息化对农业技术效率存在显著的促进作用。数字技术在农业领域的应用推进了农业生产经营智能化(刘天元、田北海,2022) 以及农产品销售的网络化(钟桂珍,2021),提升了生产要素的流通速度和共享效率,推动了异质性资源配置效率的提高(罗千峰等,2022)。

已有研究为文章提供了重要参考,在此基础上,文章实证分析数字乡村与农业技术效率的耦合关系,并对其空间布局进行重点阐述。文章的拓展之处在于:一是分析了数字乡村及农业技术效率的空间分布的动态趋势,有助于对中国数字乡村及农业技术效率发展的整体把握;二是基于时空分异视角剖析二者的耦合协调度,有助于就区域异质性提出具有针对性的政策建议,增强政策实施的可能性;三是借助2011—2020 年省级面板数据,实证考察数字乡村与农业技术效率的影响,也是对已有研究的有益补充,进而为乡村振兴战略的顺利实施提供经验证据。

三、模型设定、变量选取及数据来源

1. 模型设定

(1) 随机前沿生产函数

生产效率包括技术效率和配置效率两部分,其中,技术效率指的是一个生产单元在其生产过程中达到该行业技术水平的程度;配置效率指考虑市场价格的情况下该生产单位实现生产要素最优配置的能力。参照文长存(2017)的研究,文章具体考察农业生产的技术效率。生产效率的测度方法主要分为两种:一是基于前沿理论的参数方法(SFA),二是基于被评价对象间比较的非参数方法(如DEA 等)。参数方法能够将随机误差因素与影响非效率的因素相分离,因此文章选取参数方法对农业生产效率进行估计。

随机前沿生产函数模型的基本形式为:

其中,Yi表示第i 个样本的产出量(或者产出量的对数),xi为各要素投入量,β 为待估参数。Vi是服从正态分布的随机扰动项,即Vi~i.i.d.N(0);Ui为服从半正态分布的非负随机变量,即Ui~N+(mi),为技术非效率项。那么技术效率损失函数可以表示为:

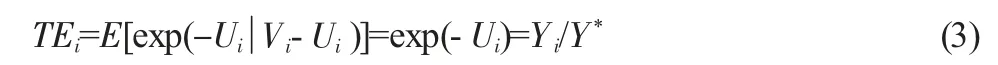

其中,zit为影响第i 个单元t 时期技术效率的变量;δit为待估参数变量,若为负,表明对技术效率水平有着正向影响,若为正,则相反。那么,决策单元的技术效率可以表示为:

其中,Y*是指给定投入水平下的最大可能产出,当Ui=0时,TEi=1,该生产单位处于生产前沿。(2) 熵值法

熵值法是测定综合水平的方法之一,其基本原理是测定量化指标的信息量,以此判断对综合水平的影响程度。熵值法的基本步骤如下:

第一步,假定存在m 个样本,评价指标体系包括n 个指标。由于各指标的量纲、数量级均有差异,所以为消除因量纲不同对评价结果的影响,需要对各指标进行归一化处理。

式(4)中,xj为第j 项指标值,xmax为第j 项指标的最大值,xmin为第j 项指标的最小值,为标准化值。式(4)分别为正向、逆向归一化方法。由于文章测定的是数字乡村指标数值,其值越大越好,因此选用正向归一化方法。

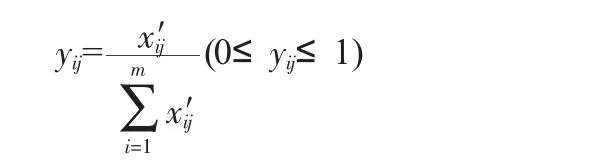

第二步,计算第j 项指标下第i 年份指标值的比重为:

根据yij计算第j 项指标的信息熵值的公式为:

第三步,采用加权求和公式计算样本的综合评价值,公式为:

式(6)中,U 为综合评价值,n 为指标个数,wj为第j 个指标的权重。显然,U 越大,样本效果越好。

(3) 耦合协调度模型

耦合协调度可以有效反映系统在耦合基础上的协调状况,在相互作用关系的研究中已具有相对成熟的应用基础。公式为:

式(7)中,C 为数字乡村与农业生产效率交互作用的耦合度,反映二者之间交互耦合的强度,C 的取值范围为[0,1]。当C=0时,二者之间处于完全无序状态;当C=1 时,二者处于完全耦合状态。A、E 分别是利用熵值法计算的历年数字乡村综合得分、利用随机前沿生产函数计算的农业生产技术效率,D 为耦合协调度,M 为综合评价指数,α、β 为待定系数,参考闫艺涵等(2022)的研究,将α、β 均取值为0.5。

2. 变量选取

(1) 农业生产效率

目前国内关于中国农业生产效率分析的研究较多,基于不同的投入产出指标测算的中国农业生产效率存在差异,文章借鉴已有研究(徐永慧、尹朝静,2021;郑宏运、李谷成,2022),投入要素指标选取劳动力、土地、机械和化肥,其中,劳动投入以第一产业年末从业人员数(万人) 表示,土地投入以农作物总播种面积表示,机械投入以农业机械总动力(万千瓦) 表示,化肥投入以农用化肥施用折纯量(万吨) 表示;产出指标采用农林牧渔业总产值(亿元);同时,在模型中加入地方财政农林水事务支出(亿元)、人均地区生产总值(人均GDP)(元)、农作物受灾面积(千公顷)、农业科研投入(亿元) 4 个影响技术效率的因素;其中,农业科技投入数据无法直接获取,借鉴王芳、刘亚甫(2022)的研究,利用“农业R&D 经费支出=R&D内部经费支出×(农林牧渔总产值/地区总产值)”进行换算。

(2) 数字乡村建设

国内外学者对数字乡村进行了不同的评价,但尚未形成一套具有固定形式的指标体系。文章参考已有研究(王艾敏,2015;韩海彬、张莉,2015;徐昊,2022),以狭义的数字乡村建设为出发点,从互联网的普及程度、促进农村电商平台的发展、提高数字普惠金融的覆盖率3 个方面测算数字乡村发展水平。具体指标选取农村宽带接入用户数(万户) 代表互联网普及度,选取农村普惠金融指数代表数字普惠金融覆盖率,淘宝村数量(个) 和快递量(亿件) 代表农村电商平台发展。

(3) 耦合度及耦合协调度

以利用超越对数生产函数模型计算的各省份农业生产效率及数字乡村建设综合得分代入公式(7)中,计算数字乡村建设与农业生产效率的耦合度及耦合协调度。

3. 数据来源

研究变量“农林牧渔总产值”“宽带接入数”“农作物播种面积”“农林事务支出”“人均地区生产总值”“受灾面积”“快递量”的数据来源于国家统计局;“第一产业年末从业人员数”源于历年各省份统计年鉴;淘宝村数量来源于阿里研究院;科研投入数据来源于历年《中国科技年鉴》;“机械投入”“化肥投入”来源于历年《中国农村统计年鉴》;数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心。

四、实证结果分析

1. 农业生产效率水平

基于随机前沿生产函数形式,选取2011—2020 年中国31个省份(港澳台地区除外) 农业投入产出的省际面板数据,利用Frontier4.1 对随机前沿生产函数进行估计,结果如表1 所示。

表1 随机前沿生产函数的估计结果

研究对模型的设定采取广义似然比检验(LR),其统计量为:LR=-2×[lnL(H0)-lnL(H1)](其中,H0为原假设,H1为备选假设),本研究模型的单边LR 检测值为278.96,通过了统计检验。γ的值为0.4662,通过了1%显著性水平上的t 检验,模型存在无效率项。机械、劳动力、播种面积、化肥折纯量的系数分别为-0.1484、0.1651、0.1951、0.4206,且均对产出有显著影响。从影响技术无效率的因素来看,人均GDP 对农业生产效率无显著影响、受灾面积对农业生产效率有负向影响,财政支出、农业科研投入对农业生产效率有显著正向影响。

为直观展示各省份的农业生产技术效率,文章通过对2011—2020 年计算的各省份的技术效率进行横向和纵向梳理,结果如表2 所示。从整体上来看,自2011 年开始,中国农业生产技术效率呈现逐年递增趋势,由0.4263 上升至0.7344,达到较高生产水平;河北、辽宁、江苏、山东、广东的生产技术效率较高,这些省份的自然环境与地理位置较为优越,在农业生产上具备优势;同时,东部地区依托当地经济发展,农业生产技术较为先进。分区域来看,2011 年,分区域农业技术效率排序为:东部地区>东北地区>中部地区>全国平均>西部地区;2020 年,排序则变为中部地区>东部地区>全国平均>东北地区>西部地区,由此可见中部地区农业生产潜力大,未来其农业生产竞争力将进一步提升。

表2 各省份农业生产效率

2. 数字乡村发展水平分析

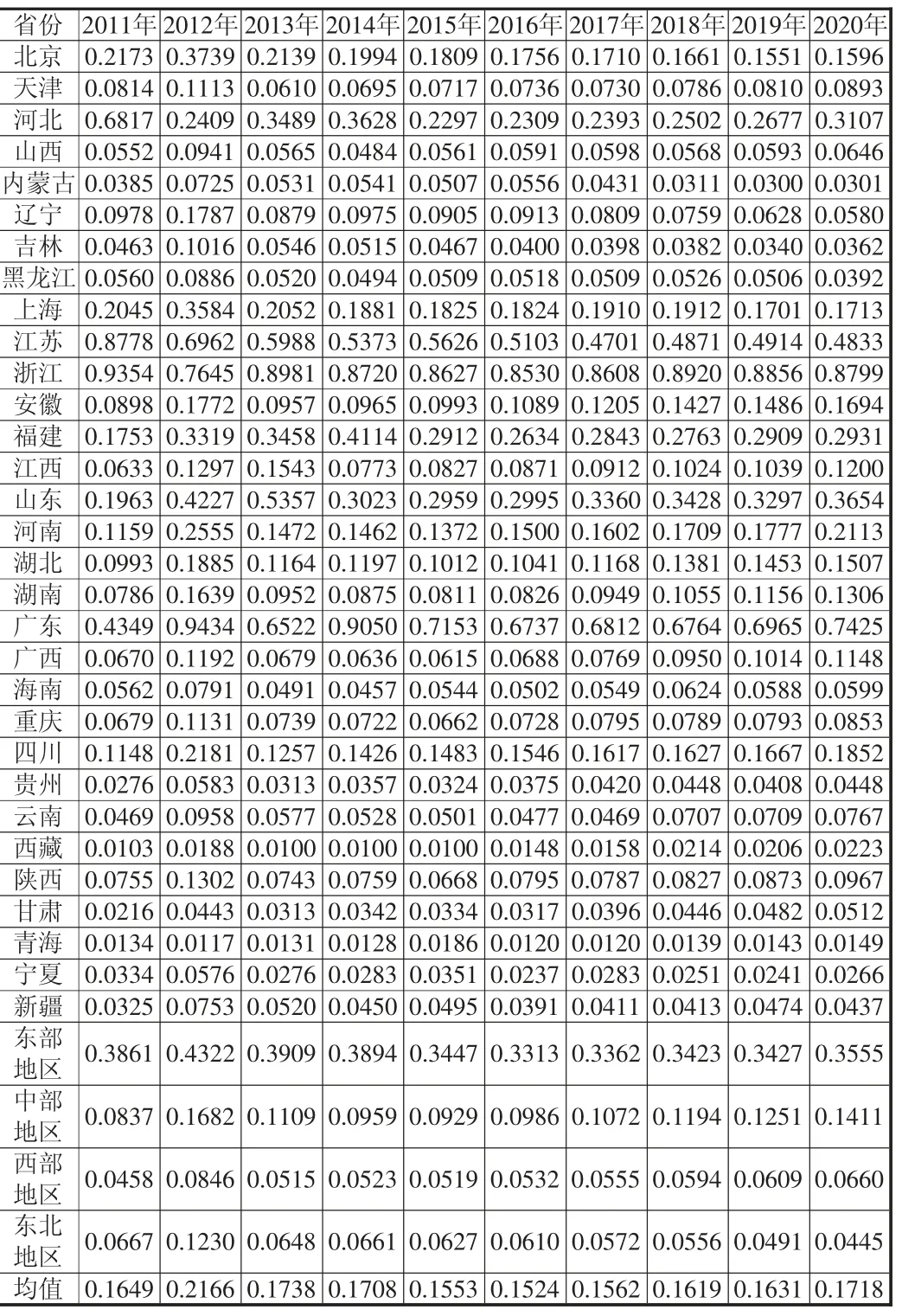

根据2011—2020年各省份数字乡村的具体指标,利用SPSSAU 测算历年各省份数字乡村的综合得分,计算结果见表3。

表3 各省份数字乡村综合得分

整体来看,2011—2020 年间,中国数字乡村发展变化幅度较小,由0.1649 上升至0.1718,处于较为平稳的阶段。从省际差异看,江苏、浙江数字乡村发展水平居于前列,主要原因在于当地经济发展水平高,数字技术发展较快。广东、江苏、浙江综合得分明显高于其他地区,区域间数字鸿沟现象明显。分区域来看,2011 年,数字乡村综合得分排序为:东部地区>全国平均>中部地区>东北地区>西部地区;2020 年,排序变为东部地区>全国平均>中部地区>西部地区>东北地区,由此可见,东部地区数字乡村发展水平仍具备明显优势。

3. 数字乡村与农业生产效率耦合协调关系

通过已知的数字乡村综合得分及农业生产效率值测算的耦合协调度,可以得到2011—2020 年各省份的数字乡村和农业技术效度的耦合度及耦合协调度数值(如表4 所示)。从表4可以看出,2011—2020 年间,中国数字乡村与农业技术效率的耦合度小幅下降,由0.3676 下降至0.3335;分区域来看,东部、中部、西部、东北地区耦合度排列为东部地区(0.4458)>中部地区(0.3584)>全国均值(0.3554)>东北地区(0.2956)>西部地区(0.2935),即东部、中部地区高于全国均值,西部、东北地区低于全国均值。

表4 各省份数字乡村与农业技术效率耦合协调度

中国数字乡村与农业技术效率的耦合协调度基本呈现上升趋势,2011—2020 年间,由0.3231 上升至0.3840;分区域来看,东部、中部、西部、东北地区耦合协调排列为东部地区(0.4666)>中部地区(0.3596)>全国均值(0.3565)>东北地区(0.3066)>西部地区(0.2758),即东部、中部地区高于全国均值,西部、东北地区低于全国均值。在耦合协调度等级方面,全国不存在极度协调耦合区域,各省份均处于低度、中度、高度耦合协调范围内,最小值为0.1563,最大值为0.6741,各省份之间的协同效应尚未完全释放,耦合协调度还存在较大发展空间。

(1) 数字乡村与农业生产效率耦合度分析

参照熊建新(2014)等学者的研究,文章将数字乡村与农业生产效率的耦合度划分为4 个等级:低度耦合(0,0.3]、中度耦合(0.3,0.5]、高度耦合(0.5,0.8]、极度耦合(0.8,1]。2011—2020年间,各省份均处于低度耦合和中度耦合区间范围内,这表明中国数字乡村与农业生产效率的耦合度还有待提升。主要原因在于:一是数字乡村建设试点起步较晚,各地数字乡村建设的具体措施尚在探索阶段;二是数字技术在农业生产领域渗透的深度还有待加强,其与农业的深度融合方式仍不具备普适性规律。2011 年,中度耦合省份2 个,高度耦合省份21 个,极度耦合省份8 个,耦合度平均值为0.7352;2020 年,中度耦合省份8 个,高度耦合省份15 个,极度耦合省份8 个,耦合度平均值为0.6669,中度耦合省份数量增多,高度耦合省份数量减少,极度耦合省份数量不变,数字乡村与农业生产效率之间的耦合度整体水平略有下降。从空间分异来看,低度耦合、中度耦合区域分布呈现明显的空间集聚特征,同时具有年际变化的稳定性;中国东北地区耦合度逐渐降低,主要受制于当地经济发展水平,数字技术应用的广度和深度不足。

(2) 数字乡村与农业生产效率耦合协调度空间分布

结合以往研究成果与实际,文章将数字乡村与农业生产效率的耦合协调度分为4 级:低度耦合协调度(0,0.3]、中度协调耦合(0.3,0.5]、高度协调耦合(0.5,0.8]、极度协调耦合(0.8,1]。从表4 可以看出,中国数字乡村与农业技术效率的耦合协调度具有明显的区域异质性,呈现“东高西低、南高北低”的空间分布特征,形成“区域均衡”的现象,即东部沿海地区的省份基本形成以高度协调为主的发展局面,中部、西部、东北地区以中度耦合协调为主,各区域趋向于均衡发展的现象。从时间趋势来看,中部地区由低度耦合协调逐步过渡到中度耦合协调,取得了长足的发展,但“东高西低、南高北低”的空间分布特征并未发生改变;高度、中度协调区域不断集中并呈现扩散趋势。2020 年,14 个省份达到高度协调耦合的水平,并呈现“带状分布”。“点状分布”逐步转向“片状分布”和“带状分布”,是数字乡村与农业技术效率发展最好的地区,与中国其他地区形成差距,呈现一定的极化空间格局。高度耦合协调区域以“渤海—腾冲”分割线逐步呈现大规模集中连片的分布趋势,集聚现象明显,表现为华中地区、西南地区范围内的面状分布。

数字乡村与农业生产效率空间分异形成的具体原因在于:第一,经济驱动。数字乡村发展与农业生产效率的提升离不开基础设施建设及经济发展的支撑。东部地区,尤其是长三角、珠三角地区,经济发展水平较高,数字技术在经济发展过程中的贡献率高,可促进农业生产的机械化、智能化发展,其对于数字乡村的技术支持超过其他地区;同时,数字乡村的建设离不开资金支持,东部地区能够为数字乡村建设提供稳定的资金支持,从农业生产效率的影响分析中可知,农业生产补贴对农业生产效率有显著正向影响,因此数字乡村与农业生产效率的耦合协调性更强。第二,技术溢出。东部沿海地区各省份经济发展水平高、数字技术发展迅速且应用范围广,产业体系完善,可利用其资本优势反哺农业,其技术溢出效应可显著提高农业生产效率。第三,社会支撑。东部地区专业化、社会化等生产性服务组织已形成较为完整的体系,如种子、化肥等生产资料的供应、耕种收一体化服务、农产品销售等,可以降低农户生产平均成本,提高了农业生产效率;同时,农业市场信息共享、电子商务发展可拓宽农民销售渠道,降低交易成本,间接促进生产效率的提高。

五、结论与建议

文章选取全国31 个省份的平衡面板数据,通过超越对数生产函数测算各省份农业生产效率,利用熵值法测算各省份数字乡村发展水平,在二者基础上测定数字乡村与农业生产效率的耦合度及耦合协调度。研究结论认为:一是2011—2020 年中国农业生产技术效率呈现逐年递增趋势,达到较高水平;受灾面积对农业生产效率有负向影响,财政支持、农业科研投入对农业生产效率有显著正向影响。二是中国数字乡村发展变化幅度较小,处于较为平稳的发展阶段;从省际差异看,江苏、浙江数字乡村发展水平居于前列。三是中国数字乡村与农业技术效率的耦合协调度基本呈现上升趋势,存在“东高西低、南高北低”的空间分布特征,形成“区域均衡”的现象;“点状分布”逐步转向“片状分布”和“带状分布”,东部地区是数字乡村与农业技术效率发展最好的地区,与其他地区形成差距,呈现一定的极化空间格局。

根据以上研究结论,提出以下三点促进数字乡村与农业生产融合发展水平提升的对策建议:一是强化数字乡村建设优势专业区域,因地制宜,发挥区域数字乡村建设优势。目前关于数字乡村的顶层设计已初步形成,包括数字乡村发展行动计划(2022—2025 年)、《2022 年数字乡村发展工作要点》 等纲领性文件;各地应在此基础上完成适应于当地的细化措施,为数字乡村试点提供支持;在充分考虑到当地现实条件的基础上,因地制宜,制定契合当地发展实际的数字乡村建设方案。由文章结论可知,东部地区在农业生产效率及数字乡村建设两方面具有明显优势,形成可复制可推广的数字乡村建设经验,为其他区域提供参考。中部、西部、东北地区在借鉴东部地区数字乡村建设的基础上,结合其区域优势,提出具有区域特色的规划体系和建设模式,加快推进数字乡村建设。二是增强带状辐射效应。各地需认真贯彻实施“东数西算”工程,使数据要素跨域流动,统筹协调中、西部数字资源与其他资源,打通“数”动脉,充分发挥耦合协调度高地区的辐射效应,推进农业农村现代化建设与数字技术的深度融合,推进农业农村基础数据资源共享开放及有效整合,弥合区域间数据设施的鸿沟,促进地区数字乡村建设与农业生产效率提升的协调发展,实现地区规模经济及产业集聚。三是加大政策扶持力度。设立专项财政资金用于完善数字技术基础设施建设,推动数字技术科技创新成果转化,推动数字技术与农业生产的深度耦合,拓宽数字技术在农业生产经营过程中的广度和深度,将数字化变为推动农业发展的新动能,充分发挥数字技术对农业发展的强大推动力,大幅提升农业生产效率及资源配置效率,推进农业供给侧结构性改革及现代农业发展。