妊娠中晚期静脉血栓栓塞性疾病10例临床分析

2022-11-06马蕊婧陶伟民周依露徐振东

马蕊婧,陶伟民,周依露,徐振东

静脉血栓栓塞性疾病(venous thromboembolism,VTE)在发达国家是导致孕产妇死亡的重要原因,近些年VTE也正在快速成为我国孕产妇死亡的主要原因[1]。由于妊娠期间凝血因子增加、活动减少、子宫增大压迫导致血液回流等多种因素影响,VTE患病风险将会增加。与非妊娠妇女相比,妊娠期及产褥期发生VTE的风险增加5倍,且产后3个月内风险骤然增加60倍[2]。产后VTE发生率高,相关研究也较多。但是有关妊娠期VTE的研究和报道较少,这可能与其发生率相对较低有关。理论上发生VTE的孕妇,产后再发生血栓的风险会增加,妊娠期的抗凝治疗又需要同时兼顾胎儿,故围产期管理面临较大的风险和挑战。本文回顾分析同济大学附属第一妇婴保健院近年发生的10例妊娠中晚期VTE患者的临床资料,探究可能的危险因素,总结疾病特征及治疗方案,旨在为妊娠期VTE的早期监测、诊断及预防等提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2018年5月至2021年5月在同济大学附属第一妇婴保健院东院分娩的41 050例孕妇临床资料,其中妊娠期发生VTE的孕妇10例。妊娠相关的VTE主要包括深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)和肺血栓栓塞(pulmonary thromboembolism,PTE)。下肢DVT是指经下肢静脉加压超声(compression ultrasonography,CUS)检查发现有静脉血栓形成,且静脉加压后管腔无塌陷。PTE主要通过肺动脉CT血管造影(computed tomography pulmonary angiography,CTPA)证实有肺动脉内血栓形成。

1.2 研究方法

记录10例VTE患者的年龄、体质量指数(body mass index,BMI)、孕产次、流产史、妊娠方式(自然妊娠/辅助生殖)、单/双胎、合并症、并发症、产前卧床保胎史、发生VTE的孕周、入院后的英国皇家妇产学会血栓风险评分、抗凝治疗的方式、转归和预后等一般临床资料。实验室检查包括血型、血常规、凝血指标的变化,易栓症的实验室筛查(狼疮抗体、蛋白C、蛋白S、抗凝血酶Ⅲ等)。怀疑VTE的患者均进行下肢CUS、CTPA及心脏超声检查。

1.3 治疗方案

妊娠期发现下肢DVT和/或PTE患者均给予低分子肝素(那屈肝素钙)抗凝治疗,剂量为85 IU/kg,每日2次,皮下注射。标准化抗凝治疗开始后动态监测血常规、D-二聚体,观察异常出血现象,抗凝治疗至分娩后6周,复查下肢CUS和CTPA,监测血栓变化。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 患者一般情况

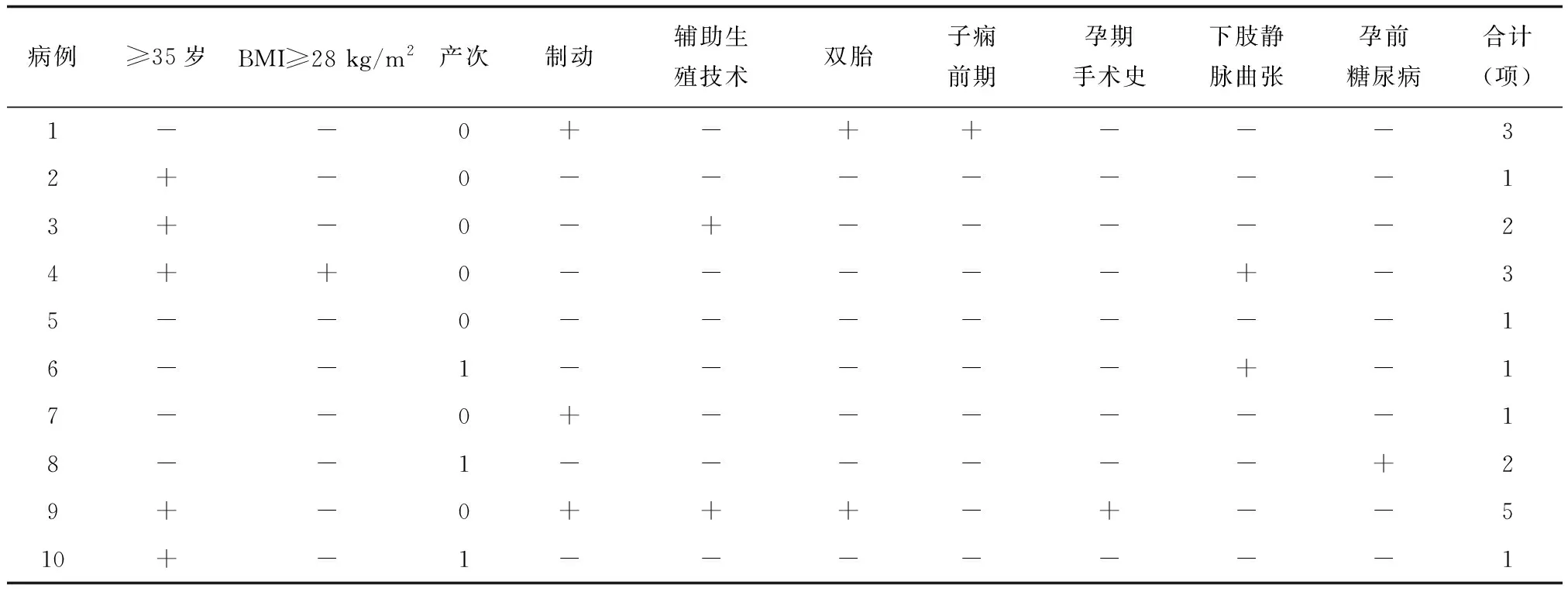

10例患者年龄27~43岁,平均(33.80±4.24)岁,年龄超过35岁者5例,BMI 20.45~28.37 kg/m2,平均BMI(23.89±2.20)kg/m2,入院孕周23+3~37+3周。10例VTE患者中,2例发生在妊娠中期,8例发生在妊娠晚期。其中仅下肢DVT患者4例,仅PTE患者3例,下肢DVT合并PTE患者3例,其中2例因“下肢酸胀”就诊,1例因“晕厥”就诊。双胎妊娠者2例,接受辅助生殖技术者2例,妊娠期手术史者1例,有卧床保胎史者2例,有人工流产史者4例。详见表1。

2.2 诊断分型及临床表现

下肢DVT形成部位位于小腿肌间静脉的患者5例(50%),股静脉1例(20%),腘静脉1例(20%);发生在左下肢者3例(43%),右下肢者4例(57%)。其中2例合并妊娠期下肢静脉曲张,2例在发病时有下肢酸胀。PTE患者血栓形成部位位于左侧肺动脉分支者1例(16.7%),左侧肺动脉主干者1例(16.7%),右侧肺动脉分支者3例(50%),双侧肺动脉主干及分支多发栓塞者1例(16.7%),该例患者合并右下肢腘静脉血栓,表现为突发晕厥和低氧血症,2例患者表现为胸闷、气促,3例患者无明显不适。

2.3 实验室指标变化及影像学检查

入院后,患者血红蛋白(HB)、红细胞压积(HCT)、血小板计数(PLT)、国际标准化比值(INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT)和纤维蛋白原(Fib)均在正常范围,血浆抗凝血酶Ⅲ、血浆蛋白C、血浆蛋白S等易栓症指标均在正常范围,但D-二聚体值均明显升高。经抗凝治疗1周后,患者D-二聚体水平较发现血栓时明显下降,血小板数量增加,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。超声心动图显示10例患者左室射血分数在正常范围内,6例PTE患者中3例患者有中度三尖瓣反流,轻、中度肺动脉高压,其中1例双侧肺动脉主干及分支多发栓塞患者右房右室明显增大(52 mm/55 mm)。下肢CUS和CTPA检查结果见表1。

2.4 妊娠期DVT患者的主要危险因素

10例患者入院时均参照英国皇家妇产科协会血栓评分标准做了产前血栓风险评估,3例患者为高危(产前评分≥3分)。患者的主要危险因素有:高龄(5/10)、制动/长期卧床(3/10)、辅助生殖技术(2/10)、多胎妊娠(2/10)、下肢静脉曲张(2/10),见表3。其中经产妇3人,初产妇7人。

表2 妊娠期VTE患者发现血栓时及抗凝治疗1周后血常规及凝血功能变化

表3 妊娠期VTE患者的主要危险因素

2.5 终止妊娠方式及新生儿Apgar评分

10例患者经抗凝治疗后均经剖宫产终止妊娠,平均出血量(425±102.06)mL。除2例双胎妊娠者分别在孕36+2周和孕27+1周终止妊娠,其余均为足月儿。孕27+1周患者因“双胎输血综合征”行胎儿镜下胎盘血管吻合支激光电凝术,术后第10天发生PTE,该患者新生儿的5 min Apgar评分为6分,考虑与孕周过小有关,其余新生儿的5 min Apgar评分均≥9分。

2.6 治疗效果

10例患者住院天数为8~23 d,经抗凝治疗后小腿酸胀、胸闷气促等症状逐渐缓解。有7例患者在抗凝治疗1周后,复查下肢CUS及CTPA,未见血栓消失,继续抗凝治疗1~3月,随访下肢CUS及CTPA,所有患者均未见血栓形成。在剖宫产后,均继续接受低分子肝素治疗抗凝,未再发生VTE事件。

3 讨论

妊娠相关的VTE发病率约0.76/1 000~1.72/1 000[3],多数发生在产褥期,妊娠期的发生率较低,有报道约为0.52/1 000[4]。本研究回顾调查41 050例孕妇,发生妊娠期VTE的有10例,发生率为0.24/1 000,低于先前报道,差异可能由于本研究是单中心调查。一般认为妊娠晚期VTE的发生率要高于妊娠早、中期,本研究10例患者中有8例发生在妊娠晚期,提示这个阶段应重视VTE发生的风险。妊娠相关的VTE中,DVT、PTE分别占75%~80%和20%~25%。本研究10例患者中,发生PTE的有6例,发生率较高,提示妊娠期VTE不仅要做下肢加压超声,还要注意联合CTPA的检查,以及时发现PTE。一般认为妊娠期由于左髂总静脉受压迫,DVT多发生于左侧的髂股静脉,但值得注意的是,本研究7例下肢DVT病例中,5例为小腿肌间静脉血栓(其中左侧3例,右侧2例),1例为右股静脉血栓,1例右腘静脉血栓,这不同于既往的观点,是否与发现时间较早相关尚不清楚。

关于血栓发生机制,静脉血流淤滞、血管内皮损伤和血液高凝状态是形成VTE的三个要素。三者在妊娠期和产褥期的发生率均升高。静脉血流淤滞通常从妊娠早期开始至妊娠36周时达到高峰,与妊娠子宫压迫下腔静脉、右髂总动脉压迫左髂总静脉(May-Thurner综合征)及孕期活动减少有关。本研究有2例患者因为保胎,卧床时间较久。自身免疫性疾病及遗传性易栓症(包括蛋白S和蛋白C缺陷等)等也是VTE原因之一,妊娠期和产褥期VTE患者中有20%~50%存在易栓症[5]。2020年昆士兰临床指南将易栓症作为独立高危因素。本研究中的10例患者均接受了易栓症筛查,结果未见异常,可能与病例数较少有关。血型与VTE也有一定关系。来自2016年的一项研究发现,与O型血相比,非O型血人群发生DVT的风险高1.92倍,PTE风险高1.75倍[6]。A型和B型人群发生风险相似,可能与携带O等位基因相关,而AB型血人群因不含O等位基因,其血栓风险最高,非O型血人群的VWF和VIII因子水平比O型人群高约25%[7]。本研究中发生VTE的患者仅有1例是O型血,而AB血型者占到了40%。因此,非O型血型可能是产前VTE的一个独立危险因素。

根据2020年昆士兰[5]和2015 年英国皇家妇产学会孕产妇VTE最新指南,上海市母婴安全专家委员会等也制定了产科静脉血栓栓塞症防治专家共识[1],推荐采用评分法进行风险评估。危险因素分为产前因素、产后因素和临时因素三类。产前风险评估达3分者即为高危。本资料中病例1发病前卧床休息时间>48 h,又是双胎合并子痫前期,评分为3分;病例4因高龄、BMI较大、下肢静脉曲张,评分为3分;病例9发病前5 d因“双胎输血综合征Ⅲ期”行胎儿镜下胎盘吻合血管激光电凝术,术后住院卧床休息时间>48 h,故评分为7分。分析本资料中10例产前VTE患者危险因素发现,高龄、长期卧床、辅助生殖技术、双胎、下肢静脉曲张的发生率较高。

妊娠期VTE的诊断:D-二聚体因其较高的阴性预测价值通常作为VTE的初筛工具,若D-二聚体<0.5 mg/L可基本排除[8]。但由于妊娠期女性D-二聚体水平随孕周的增加呈上升趋势,在分娩期和产褥期达到高峰[9],故正常成年人D-二聚体的参考值不适用于妊娠期女性[10]。妊娠期VTE通常缺乏特异性的临床表现,对于初发症状和体征提示可能存在DVT的患者,美国胸科医师学会推荐CUS作为首选方法。CUS提示近端静脉不能压陷或静脉内无血流信号为DVT的特征性影像[11]。CTPA是诊断PTE的金标准,虽然对母婴有辐射暴露,但检测的风险远远低于漏诊所造成的风险,且对胎儿的辐射剂量低于放射性损伤的剂量阈值[12]。本研究中10例VTE患者均接受了下肢CUS、CTPA、超声心动图检查,其中2例无明显症状患者仅发现下肢DVT,3例以气促、晕厥、胸闷和咳嗽为首发症状患者CTPA检查均发现肺动脉血栓形成,其中晕厥患者存在双侧肺动脉主干及分支多发栓塞,且右侧腘静脉血栓形成,该患者发病前曾于家中静坐约4 h,制动时间长可能是危险因素之一,入院时D-二聚体高达9.23 mg/L。5例以下肢酸胀为首发症状,患者下肢CUS为阳性,为肌间静脉血栓,其中2例经CTPA检查确认合并肺栓塞。一旦确诊为DVT形成,即可按照VTE治疗方案进行处理[1]。

妊娠期VTE的预防及治疗:理论上产前血栓评分在3分及以上的应该预防性抗凝,但遗憾的是我们未及早进行预防。低分子肝素较普通肝素引起出血和诱导血小板减少的风险更小,骨质疏松发生率更低,因此被推荐为妊娠期抗凝治疗的首选[13-14]。妊娠期急性发作的VTE或者血栓高危的孕妇建议采用调整剂量(治疗性)抗凝方案,建议根据情况初始治疗3~6个月后可降低抗凝方案级别至中间剂量或预防性剂量,持续至产后6周[15-16],并保证总的治疗周期达到3个月。本研究10例孕妇均接受了低分子肝素的抗凝治疗,治疗均持续到了产后6周。理论上有VTE病史的孕妇再发VTE的风险大大增加,10例患者经过正规抗凝治疗后,血栓均溶解,随访1年,均未再次发生VTE。

综上所述,妊娠期VTE发生风险增加,应在孕期各阶段多次进行VTE风险评估,针对高危孕妇应按照指南推荐早期进行预防性抗凝。VTE一旦发生,则应早期识别诊断,尽早进行抗凝治疗。VTE防治药物首选低分子肝素,抗凝治疗期间需注意随访血栓变化情况。