国内耳鸣文献回顾与思考

2022-11-05刘广宇张剑宁黄平李明

刘广宇 张剑宁 黄平 李明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院耳鼻咽喉科(上海 200437)

耳鸣是指机体在外界环境没有相应声源或电刺激存在下耳内或颅内产生蝉鸣声、嘶嘶声或电流声等主观感觉[1]。近年来耳鸣发病率逐年升高,有关调查显示,成人耳鸣的发生率约为10%-15%,耳鸣患者常常伴有心烦、焦虑、抑郁、睡眠障碍等症状[2,3]。耳鸣是耳鼻咽喉科常见症状之一,随着我国对耳鸣的重视程度不断增强,相关研究日益增多。本文采用文献计量学方法,对国内2007年以来有关耳鸣文献进行整理和分析,总结发展历程,从文献发表时间、数量、期刊、研究机构、地域、学科、类型、文献引用情况、主题、基金支持情况等10个方面了解我国此阶段耳鸣研究现状,以期为创立具有我国特色的诊疗理念及方案提供导向性思路。

1 资料与方法

1.1 文献检索与方法

以“耳鸣”为主题词、篇名或关键词,系统检索中国期刊网全文数据库(CNKI)、维普数据库(VIP)、万方数据库(WF)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)等中文期刊数据库,时间范围为2007年1月1日至2020年12月31日,文献语言设定为中文。将获取信息录入Microsoft Excel 2016建立数据库,采用CiteSpace软件进行统计分析。

1.2 文献纳入及排除标准

纳入标准:(1)国内正式期刊发表的有关耳鸣研究文献;(2)包括临床研究、基础实验研究、综述、名医经验、科普等多种类型文献。

排除标准:(1)重复文献;(2)使用相同数据发表的文献;(3)文献内容明显有失准确;(4)文献内容为资讯、声明、专利等;(5)文献为学位论文,会议摘要等。

2 结果

2.1 文献发表时间及数量分布

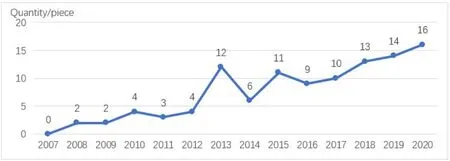

最终纳入4116篇符合要求文献,年均发表文献294篇,其中核心期刊文献832篇(20.21%)。文献数量上基本呈逐年平稳递增趋势,2018年发表的文献最多,为374篇(9.09%),前5年文献较少,共1112篇(27.02%),近 5年共发表文献 1773篇(43.07%)。见图1。

图1 2017年-2020年我国耳鸣相关文献发表数量统计Fig.1 Statistics of tinnitus-related literature published in China from 2017 to 2020

2.2 研究单位及地域、基金支持文献情况

研究单位方面,发表文献数量前3位的是上海中医药大学、首都医科大学和广州中医药大学,分别发表文献 121、98、96篇,共计 315篇,约占7.65%。研究地域方面,发文数量前三的是北京、上海和广州,分别为384篇(9.33%)、319篇(7.75%)和218篇(5.30%),其他区域多呈零星散发状态,尤其是西部偏远地区少有高质量耳鸣文献发表。基金支持文献方面,从国家级项目资助文献上看,共106篇文献受到支持,约占2.58%,其中近5年来的相关文献为62篇,约占58.49%,受资助文献数量呈整体上升趋势,详见图2。此外,受到省部厅级基金支持的文献共计1036篇,约占22.17%;受到市局级基金支持的文献共计557篇,约占13.53%;受到院校级基金支持的论文共计192篇,约占4.66%。剩余2225篇文献没有得到基金支持,约占54.06%。

图2 国家级基金支持文献发表数量统计Fig.2 Statistics on the number of publications supported by national funds

2.3 研究主题、文献学科及类型分布情况

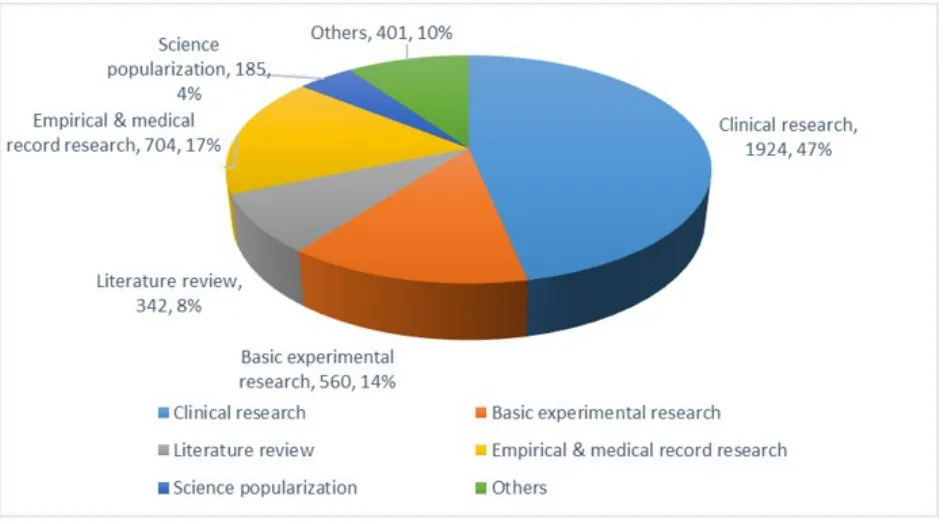

通过对文献主题进行统计,能较好的了解耳鸣研究重点。排在前3位的主题分别为“神经性耳鸣”、“耳鸣耳聋”、“临床观察”。从治疗方面看,排在前3位的主题分别为“针灸治疗”、“声治疗”、“习服疗法”;从对耳鸣的评估方面看,“耳鸣残疾评估量表(THI)”研究最为深入;从耳鸣伴随的不良心理反应上看,“睡眠障碍”研究最为广泛;从耳鸣的发病机制上看,“听觉皮层”研究最为集中。从学科类别看,耳鸣研究包括了临床医学下属的耳鼻咽喉学、神经病学和精神病学等以及中医学与中药学下属的中医学、中西医结合医学和中药学等多个二级学科,临床医学科和中医学与中药学科分别发表文献的数量为2105、1521篇,共计3626篇,约占整体88.07%。从文献类型看,临床研究类文献1924篇(46.7%),基础研究类文献560篇(13.6%),综述类文献342篇(8.3%),名医经验、医案分析类文献704篇(17.1%),科普类文献185篇(4.5%),其他类文献401篇(9.8%)。见图3。

图3 文献类型分布情况统计图Fig.3 Statistical chart of document type distribution

2.4 期刊及文献被引用情况

所纳入的4116篇文献共涉及185种期刊,其中医学类期刊126种,发表文献3677篇;科普类期刊43种,发表文献185篇;其余16种期刊共发表文献254篇。发表文献数量前3的期刊是《听力学及言语疾病杂志》、《中华耳科学杂志》和《临床耳鼻咽喉头颈外科杂志》,分别发表文献120、103和97篇。发表文献数量排名前10的期刊共计发表文献650篇,约占总体发文量的15.79%,由此可见在发文期刊方面呈现出相对集中但又总体分散的状态。见表1。文献被引用数量前5位的分别是《2012耳鸣专家共识及解读》[4]、《耳鸣临床应用指南》[5]、《耳鸣的诊断和治疗指南(建议案)》[6]、《耳鸣致残量表中文版的研译与临床指南》[7]、《对耳鸣疗效评价的思考》[8],被引用次数分别为156、155、150、149和131次。

表1 发表文献数量前10的期刊名称Table 1 The titles of the top 10 journals in terms of number of publications

3 讨论

虽然我国对耳鸣的研究起步较晚,但近年来总体发展趋势良好。已有作者对1984-2004年间中医药治疗耳鸣的RCT文献和2000年-2006年间国内发表的西药及中西医结合治疗耳鸣的RCT文献进行了评价,但纳入文献的数量较少,分别为16篇[9]、49篇[10],难以展现对耳鸣研究的全方位评价。本文在总结前人的基础上,重视文献评价的连贯性与全面性,对2007年以后的耳鸣相关文献进行整理与分析,涉及临床研究、基础实验研究、名医经验、医案分析、综述、科普等多个类型,现从耳鸣研究现状、热点、存在问题及思考4个方面展开论述。

3.1 耳鸣研究现状

2007年以来我国耳鸣相关研究文献数量总体呈逐年上升趋势,尤其是近5年来殷善开教授团队、王秋菊教授团队[11]、余力生教授团队[12]等知名团队的积极参与和高水平论文的发表对耳鸣诊疗研究在国内发展起到了促进作用。质量方面,从核心期刊发表文献数量上看,约占纳入文献总量的20.21%。从临床随机对照试验文献来看,虽然此类文献数量最多(1942篇),但发表于核心期刊仅有206篇,约占10.61%,多数文献临床研究设计方案有待进一步完善,其研究结论的可靠性有待考究。从名医经验、医案分析类文献来看,绝大多数为中医类文献,发表于核心期刊有189篇,约占此类文献的26.85%,治疗方案众多,医案多元,涉及到数十种治疗理念,开阔了耳鸣诊疗视野,但尚未形成公认的方案。从耳鸣发病机制研究文献上看,涉及动物实验类TNF-α、IL-1βd等炎症因子激活[13],NMDAR、GABAAR等受体表达[14],CREB蛋白改变[15]等方面。此外,以耳鸣患者为对象,运用功能性核磁共振(fMRI)[16]、脑电(EEG)[17]等技术探究耳鸣发生机制的研究逐渐增多。虽然以上研究从不同层面取得了一定成果,形成了众多相关假说,但各研究结果存在一定的差异,尚未形成突破性进展。

3.2 耳鸣研究热点

1)从治疗上看,由于耳鸣发病机理目前不完全清楚,因此,多数研究对耳鸣患者的治疗不是以消除耳鸣为重点进行病因治疗,而是以消除或减轻耳鸣对患者身心健康和生活质量的影响为重点和热点。出现了众多疗法,涉及声治疗、生物反馈、磁电刺激、中医药治疗、手术、耳鸣治疗软件或设备等不同方法,虽然各研究疗效差距较大,结果可比性不强[18-20],但注重耳鸣患者个体化治疗,耳鸣综合疗法逐步成为专家们共识[21]。2)从耳鸣评价指标上看,研发符合我国国情且可靠的耳鸣评估量表已然成为国内专家们争相研究的热点。目前国内学者已对国外使用较为广泛的耳鸣残疾评估量表(THI)进行了汉化和信度、效度检验等研究[7],并进行了改进,研发出耳鸣评价量表(TEQ)[22],探究了不同量表之间的临床应用性[23],希望全面准确的反映出耳鸣患者的实际情况,建立内涵全面的“中国耳鸣量表”,为统一耳鸣严重程度及疗效评价标准奠定基础。3)如何建立更符合临床需求的耳鸣动物模型一直是研究热点。目前动物模型以水杨酸钠或高强度噪声暴露诱导耳鸣为主,很少使用奎宁药物造模,但水杨酸钠诱导总剂量尚未统一,且水杨酸钠诱导的耳鸣为短期、双侧耳鸣,与临床慢性、单侧耳鸣患者更为多见的情况不符合。噪声暴露诱导的耳鸣模型建立在不可逆听力损失上,也有许多局限性。因此现阶段耳鸣动物模型建立上存在一定缺陷,建立更加符合临床情况的动物模型需要进一步探索。4)对耳鸣发病机制的研究是本领域研究重点,目前主要从神经递质系统、炎症因子、神经影像学等方面进行探讨。神经递质系统方面,在某些经典的信号通路,如NMDA受体通路、BDNF受体通路、GABA受体通路中找到了解释耳鸣症状的可能原因,但神经活动中涉及到众多的神经因子和受体参与,尚未能从这些信号通路的变化上找到耳鸣的确切发病机制[24]。此外,炎症因子在耳鸣中的研究日趋深入,逐渐成为一大热点,炎症因子及其相关信号通路的作用机制也在不断探索,已有报道TNF-α,IL-1、IL-6可能是耳鸣发病的新机制,未来还需更加深入的研究[25,26]。近年来随着神经影像学技术的发展,从耳鸣的中枢特征探讨发病机制逐渐成为研究热点。fMRI已经证实耳鸣患者存在脑功能活动改变,耳鸣与听觉皮层、边缘系统、额叶相关皮质等的关系进一步明确,但由于耳鸣患者异质性较大以及样本量较小、分析方法不规范等原因,报道的研究结果存在较大差异。

3.3 存在问题及思考

1)近年来,虽然耳鸣相关文献数量呈上升之势,但整体仍显不足,研究机构以上海、北京、广州为主,其他省份,尤其是经济欠发达地区对耳鸣研究相对薄弱,各地区间不均衡性特征明显,且超过一半的文献还没有得到任何基金支持。应进一步加大耳鸣研究的科研投入,加快建立国家和地区性临床科研协作网络,推动地域间均衡发展,重视青年人才培养,积极鼓励更多的教授团队参与耳鸣研究中来,构建更多具有核心竞争力的研究团队满足学科发展需求。2)文献质量参差不齐,尤其是随机对照试验研究,绝大多数试验设计未能严格遵守随机对照试验的具体要求,如没有进行样本量估算、诊断标准不明确、未使用随机分组、未使用盲法等,同时还存在疗效评价标准尚不统一、缺乏随访、样本量小、统计方法不正确等问题,使得各研究间结果差别较大,可比性较低。未来应加强临床试验规范化研究,树立正确的耳鸣治疗理念,积极开展多中心大样本随机临床对照试验,充分利用我国治疗耳鸣以有处方权的医生为主体的优势,逐步向精准、系统化发展,推动我国在耳鸣领域的规范系统研究与发展。3)我国拥有中医学、西医学两套医学体系,两者皆在耳鸣研究领域有着举足轻重的作用,各有优势,但目前相互整合略显不足。耳鸣机制研究上,西医学仍未明确耳鸣的确切机理,可从中医理念中获得借鉴,采用现代细胞、分子、基因层面技术对传统中医理念进行分析;治疗上,充分发挥中医的整体观念与辨证论治优势,探索西医治疗手段如声治疗、生物反馈、经颅磁刺激等与针灸、穴位注射、中药等相结合,提倡耳鸣个性化治疗方案。此外,严格运用随机对照试验设计要求,科学评价中医类治疗方法,对疗效确切的治疗方案予以大力推广。4)从长远上看,耳鸣机制研究始终是重点之一,但我国目前多为重复验证性研究,缺乏创新性,研究深度不够,对于耳鸣的认识停留在表面,远没接触到问题的实质。未来应加强创新性研究,注重多学科交叉融合。如加强SPECT、fMRI、EEG等技术与电生理学、分子生物学、基因组学、分子影像学等学科相融合,建立大样本耳鸣患者fMRI数据库及共享平台对更深层次探索耳鸣的生理病理学机制至关重要。

4 小结

综上分析,我国学者对耳鸣的研究日益重视,在耳鸣的临床和基础研究方面均取得了一定成绩。临床上形成了以消除或减轻耳鸣对患者身心健康和生活质量的影响为重点的综合治疗理念。但也存在发表文献数量有限、质量参差不齐、耳鸣研究科研投入和中西医整合不足等问题。今后,在耳鸣的发病机制、治疗理念、治疗方案和中西医联合治疗等研究中,建议整合中西医特长,规范科研设计,加大基金支持,建立科学系统的具有中国特色的耳鸣研究和治疗体系。