中国建设用地爬坡潜在重点县域识别与分析

2022-11-05彭秋志

彭秋志 ,朱 丹

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,云南 昆明 650093;2.云南省高校高原山区空间信息测绘技术应用工程研究中心,云南 昆明 650093;3.云南省自然资源与规划智慧创新实验室,云南 昆明 650093)

1 引言

中国广大山地丘陵区域整体仍处在快速城镇化进程中[1],建设用地爬坡现象十分常见,且日渐呈现分化趋势[2]。但作为建设用地爬坡重要推动力的低丘缓坡开发利用试点却仍处在探索阶段,用地指标供给还存在较大随意性,至今缺乏国家统筹和区域协调。为实现更加精准的指标分配与投放,有必要预先识别出爬坡趋势更明显的区域。

建设用地爬坡在现代社会虽相对较少,但也是一个世界性现象。典型爬坡城市多兼具区位优越和地形崎岖的特征,如意大利的热亚那、俄罗斯的海参崴、日本的长崎、委内瑞拉的加拉加斯等。中国在20世纪也出现了一批典型爬坡城市,如重庆、香港、攀枝花等。进入21世纪,中国城镇化快速推进,同时城镇建设用地爬坡现象也进入涌现期[3]。临近东南沿海的丽水、龙岩等城市的建设用地爬坡尝试较先得到宣传,成为后续一系列相关政策事件的关键铺垫。浙江省人民政府于2006年3月发布《关于推进低丘缓坡综合开发利用工作的通知》,使该省成为国内首个将建设用地爬坡由个别城市探索拔升到省域内集群探索的省份。云南省在2011年提出“城镇上山”战略,此举有效缓解了保护坝区优质耕地与满足城镇化用地需求之间的矛盾,进一步激发了其他山地丘陵省份的跟进热情。2012年3月,原国土资源部发布《关于低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点工作指导意见》,正式将此项探索推向了大部分多山省份[4-5]。籍此契机,延安、十堰、大理、遵义、梧州等一大批城镇的用地困境得到明显缓解。然而,国家对建设用地新增规模有着严格的指标管控[6-8],相对常规建设用地指标而言,试点中的低丘缓坡用地指标更具灵活性和优惠性,难免引来一些爬坡迫切性不高的城镇也主动参与指标竞争[9-10]。由此导致某些城镇不顾自身发展潜力盲目开山造地,所开发地块长期低效利用或闲置弃用,形成指标浪费。

尽管中国的城镇用地规划研究已从增量思维转入了增量、存量和减量均有涉及的分化阶段[11],但在城镇化相对滞后的山地丘陵区域,增量思维在一段时期内仍将占据主导。低丘缓坡开发利用,作为一种山地丘陵区域常见且重要的城镇化用地增长方式,仍将持续较长时间,并产生可观的爬坡规模;同时不可忽视的是山地丘陵城镇的发展同样会因区位、交通、人口、产业等因素而产生分化。现有相关研究大多仅针对具体城镇或小范围区域,以开发适宜性评价研究居多[12-14],出发点更多是辅助地方政府向上级争取或在区域内部调剂用地指标,尚难满足国家层面的统筹协调需求。因此,有必要站在全国视角识别出面临更迫切爬坡需求的区域,以便从源头上系统性减少指标浪费。

2 方法与数据

2.1 概念界定

“建设用地爬坡”是指建设用地向更高的坡度梯度扩张和布局的现象。与更为人熟知的“低丘缓坡开发利用”相比,“建设用地爬坡”更侧重坡度视角,可以成为一个明确的研究对象,且更易于构建出相对简单的测度指标。同时建设用地爬坡也是一个涉及多方权衡的复杂研究对象:合理的建设用地爬坡将有助于缓解因平地资源有限而造成的用地供需矛盾[15],在保护优质平地耕地的同时拓展建设用地空间,优化城乡用地结构;不合理的建设用地爬坡将带来生态环境破坏、地质灾害频发、生产生活成本上升、用地效率下降等诸多问题[16]。

为简化分析,特对相关概念做如下说明(图1):(1)重大非建设区(如水域、永久基本农田、自然保护地等)转变为建设用地的概率极低,应在分析前剔除,但出于数据获取难度,以及考虑到全国尺度的客观可比性,本文暂时只考虑剔除水域;(2)以5°为界划分平地与坡地[17],其中平地皆假设可用于建设(以下简称可建),坡地又以20°为建设用地爬坡上界,划分可建坡地和不可建坡地[18];(3)以是否已被解译为建设用地为判据,将可建平地划分为已建平地和未建平地,将可建坡地划分为已建坡地和未建坡地。

图1 主要概念间关系示意Fig.1 The relationships between major concepts

2.2 识别框架

识别框架由3方面要素共9项指标构成(表1)。鉴于本文重在初步识别出潜在重点爬坡县域,所以在指标选择方面重点关注了如下问题:(1)重视指标的基础性、背景性和全国可比性;(2)数据易获取且可验证;(3)指标数尽量精简。此外,在针对单个指标设定阈值时所遵循的原则是:(1)优先考虑学界公认或权威认定的数值;(2)留有足够余量以适应联合阈值判别法的要求;(3)就近取整;(4)兼顾区域差异和数据不确定性。各方面指标构建依据补充说明如下:

表1 中国潜在重点爬坡县域识别指标体系及其阈值Tab.1 Identification index system and its threshold of potential key slope-climbing counties in China

(1)人口集聚势能要素:如果建设用地停止增长甚至走向收缩,那么探讨建设用地爬坡问题的必要性也不大,因此需要选择一些能表明建设用地还有较大概率继续增长的指标。为此引入人口增长率、人口数量、已建土地面积3个指标。人口增长率指标用于从变化趋势角度识别那些有较大概率继续增加建设规模的县域;人口数量和已建土地面积指标用于从规模体量角度排除那些较难发挥人口集聚规模效应的县域。经统计,2020年全国县域数目最多的人口数量区间是20万~30万人,其中普通县(县、旗、自治县、自治旗)的平均人口约为35万人。参考该数据并留有余量之后,本文将排除阈值设定为县域总人口少于20万人。同理,并考虑遥感解译建设用地数据在山区易出现漏识别的因素,将县域已建土地总面积不足10 km2的县域排除。

(2)人均用地门槛要素:需要规定一系列人均用地规模阈值,将超出阈值的县域视为不具爬坡必要性而加以剔除。为此提出人均可建土地面积、人均已建平地面积、人均可建平地面积3个指标。根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,人均不超过100 m2是促进城镇集约紧凑发展的一个重要调控目标,因此对人均可建土地少于100 m2的县域,可视为已实现全域紧凑化,故将其直接剔除;如果人均已建平地超过100 m2,说明该县域平地供给相对充裕,短期内的爬坡动力不足,亦将其剔除;人均可建平地过多同样会抑制坡地建设,本文将人均可建平地大于调控目标10倍以上视为“过多”,据此剔除人均可建平地大于1 000 m2的县域。

(3)用地比率门槛要素:有必要规定某些用地比率阈值,防止建设用地爬坡走向极端。为此构建出可建土地坡地率、已建土地坡地率、可建坡地已建率3个指标。对可建土地坡地率过低或可建坡地已建率过高的县域,从坡地景观保护的角度,不建议将已相对稀缺的坡地资源继续用于开发建设;已建土地坡地率过高的县域,通常存在地形过载问题,对其应着重关注如何引导超载人口外迁安置,而非任由坡地建设继续推进。借鉴帕累托法则(即“二八定律”),分别将20%和80%确定为“比率过低”和“比率过高”的判定阈值。

2.3 数据来源与处理

研究对象为中国的2 851个县域分析单元(因数据限制不含港澳台地区)。其中,各级行政区划分析单元借助民政部(http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh)截至2020年12月31日县以上行政区划代码表确定。2 851个分析单元包括2 844个县级行政区,4个无下辖县的地级行区(东莞市、中山市、儋州市和嘉峪关市),以及3个行政管理区(苏州工业园区、加格达奇区和大柴旦行政区)。

人口数据源于2010年第六次全国人口普查及2020年第七次全国人口普查(简称“六普”与“七普”)县域常住人口,其中前者来自《2010年人口普查分县资料》[19],后者逐一查找自各地政府网站公开发布的第七次人口普查数据公报。仅新疆暂未发布“七普”的县级数据,根据各区县市2019年国民经济和社会发展统计公报中的常住人口或户籍人口,计算各县级人口在其所属市级人口中的占比,将“七普”市级数据按比例分配到其下辖县域。国民经济和社会发展统计公报查找自各地政府或统计局官网。对两期数据中因区划调整导致的统计范围变化、数据缺失项,根据国务院有关批复进行逐一修正,整合为前后同一的分析单元。

桂林旅游业的快速发展给非物质文化遗产带来了新的发展空间,桂林戏曲非物质文化遗产正在积极融入桂林旅游发展圈。2013年6月,桂林成立了桂彩文传承基地,传承基地凝聚了以何红玉、李蔚琛等传承人为核心的一大批戏曲爱好者和艺术家。自2015年起,桂彩文传承基地的戏曲工作者在榕湖边定期向游客和居民进行非物质文化遗产的表演和传授,大大推动了桂剧、彩调、文场和渔鼓等非遗项目的传播。桂林戏曲非遗也逐渐走进旅游景区,出现在更多游客的视野中,在桂林的象山景区、阳朔县的乌龙泉山庄、临桂区的醉仙谷休闲山庄等旅游景区,戏曲非遗艺术表演提升了景区知名度。

数字高程模型(DEM)数据采用美国地质调查局(https://e4ftl01.cr.usgs.gov/)发布的30 m分辨率SRTMGL1数据集;建设用地和水域数据采用GlobeLand30(2020版)30 m分辨率全球地表覆盖数据集(http://www.globallandcover.com/)。借助ArcGIS软件,首先处理DEM得到坡度栅格,然后剔除坡度栅格中的水域,最后结合建设用地数据,通过栅格叠置运算提取各类用地。

2.4 主要分析方法

针对全部县域单元的多指标加和得分,利用全局Moran’s I 指数[20]检验整体空间分布是否存在显著的空间自相关,借助局部Moran’s I 指数[21]进一步描述其高值或低值的空间聚类与异常值分布特征;针对所识别潜在重点爬坡县域自身的空间分布格局,利用标准差椭圆分析[22]对分布重心、延伸方向和主要分布范围展开定量描述,利用平均最近邻分析对空间格局类型进行定量判别。鉴于这些分析方法均已相当成熟且被广泛使用,故不对其展开赘述。

3 结果分析

3.1 指标聚合过程及其特征

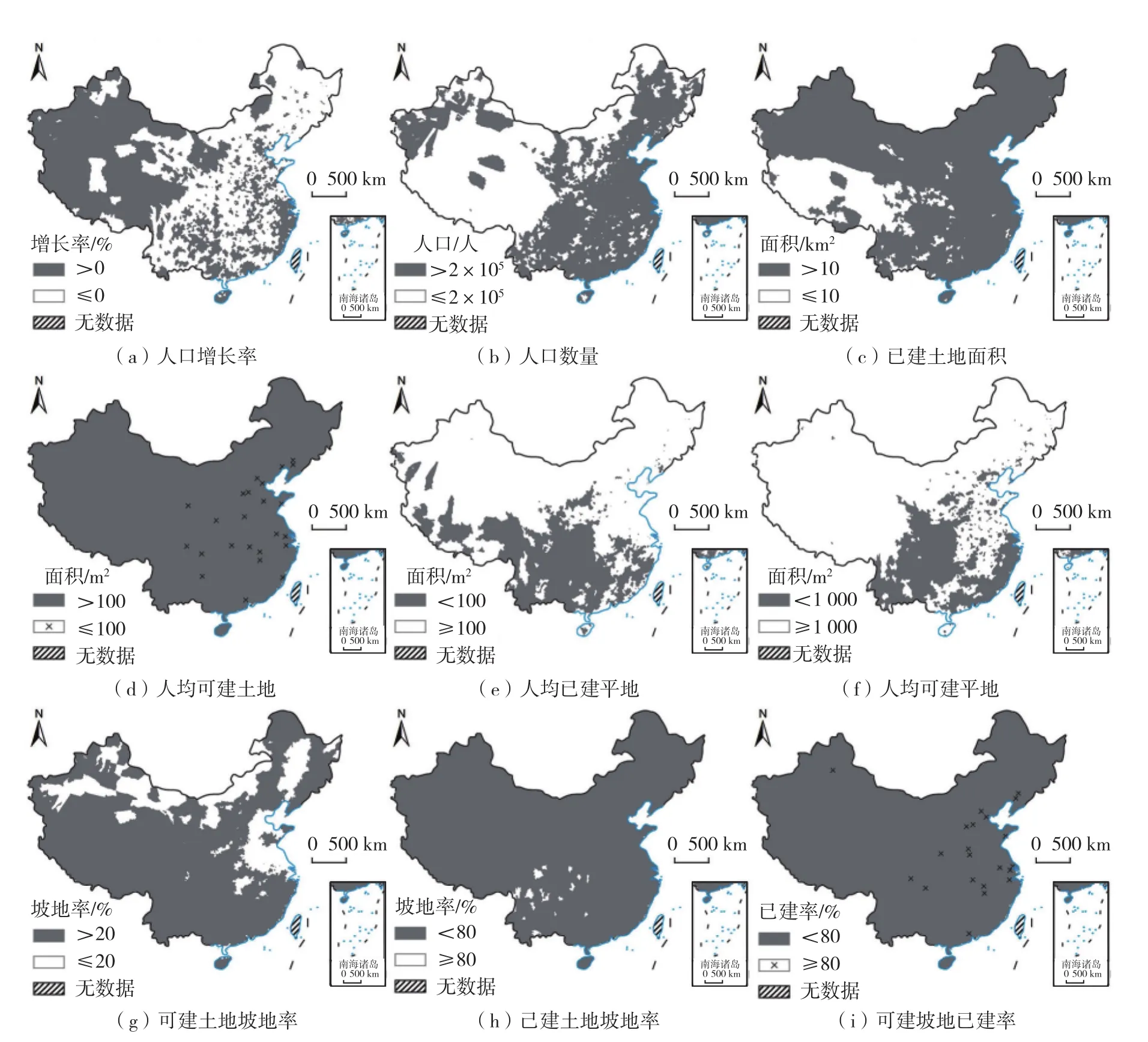

所用9个单项判别指标的阈值划分结果如图2所示。每项指标均从各自侧面排除了那些大概率缺乏建设用地爬坡后劲的县域。具体如下:人口增长率指标主要是剔除胡焕庸线以东广泛存在的人口收缩县域;人口数量和已建土地面积指标主要用于排除人口和建设用地规模较小的县域,这些被排除县域多具有人口稀疏、交通不便的特征;人均可建土地指标所排除的县域全部属于设区市中人口已十分稠密的那些市辖区,例如上海市黄浦区、天津市和平区等;人均已建平地和人均可建平地指标共同作用从而排除那些平地相对充裕的县域,未被排除的县域基本分布于东部季风区;可建土地坡地率指标显示,除东部大平原和北部高原盆地区外,大部分县域均不存在坡地占比过少的问题;已建土地坡地率指标所排除的县域均存在平地资源极端稀缺现象,这些县域集中分布在西南山地区;可建坡地已建率指标主要排除了那些已把可建坡地资源占用殆尽的县域,例如重庆市渝中区、广州市越秀区等。

图2 单项指标判别结果空间分布Fig.2 Spatial distribution of identification results of single index

将9项指标分别进行二值转化(被排除县域赋值为“0”,反之为“1”),进而分别归入3方面要素进行叠置加和,结果如图3。人口集聚势能要素主要反映了建设用地扩张趋势,对排除那些人口集聚潜力不大的县域起到了关键作用;人均用地门槛要素更多反映了地形起伏特征及其对人口的现实承载状况,对爬坡县域的识别起到了主导作用;用地比例门槛要素展示了坡地建设的理论潜力,在本文识别框架中主要起到了防止坡地建设极端化的补充限定作用。

图3 分要素聚合结果空间分布Fig.3 Spatial distribution of the results of sub-factor aggregation

进一步对3方面要素的得分进行叠置加和后发现(图4),得分高值区基本覆盖了东部季风区的南半部,主要存在于云贵高原、四川盆地、东南丘陵以及黄土高原等地形区。借助全局空间自相关分析,得到全局Moran’sI值为0.27,Z得分为195.4,P值为0,表明各指标叠加得分呈显著正向空间自相关。借助局部空间自相关分析,基本可将研究区分为南部、西北部和东北部这3个大区域:南部是高—高集聚(H-H)型县域的集中分布区;西北以低—低集聚(L-L)型县域连片分布为主,天山北坡附近有部分高—低集聚(H-L)连片带;东北部以低—低集聚(L-L)为主并混杂有不少高—低集聚(H-L)型县域。显然,从大区域划分的视角,南部大区是推动集中连片型建设用地爬坡的优选区域,其次可在东北部大区进行零散布局。

图4 联判结果空间分布Fig.4 Spatial distribution of joint judgment results

3.2 识别结果基本特征

3.2.1 主要统计特征

共识别出同时满足9项单指标判别要求的潜在重点爬坡县域311个,数量上占所有全国2851个县域分析单元的10.91%,分布于24个省级行政区、123个地市级行政区。所识别的潜在重点爬坡县域具有如下主要统计特征:(1)土地总面积占全国土地总面积的5.14%,总人口占全国总人口的15.48%,人口密度是全国人口密度的3.01倍,相对全国平均而言,地少人多特征明显;(2)已建坡地总面积占全国已建坡地总面积的21.87%,而已建平地总面积仅占全国已建平地总面积的5.37%,前者是后者的4.07倍,此外已建土地坡地率平均值41.02%,是全国已建土地坡地率平均值23.22%的1.77倍,表明这些县域在建设用地爬坡方面整体走在全国前列;(3)在平均人口增长率上是全国的3.79倍,且在平均人口数量上是全国的1.49倍,但在平均已建土地面积上仅是全国的0.69倍,说明这些县域总体存在更为突出的建设用地供给短缺问题。总之,这些县域相对全国平均水平而言整体具备人口密度较大、坡地建设现象较普遍、新增建设用地需求较旺盛的特征。这些特征也一定程度印证了本文识别框架的合理性。

从5类基本城市土地利用类型出发[23],对比潜在重点爬坡县域内部的建设用地结构与其他县域的差异(表2)。潜在重点爬坡县域在居住用地和交通用地方面占比较大,其中交通用地占比9.8%,高出其他县域的近两倍;公共管理与服务用地占比12.4%,仅为其他县域占比的六成;其余用地占比大致相当。由此可见,潜在重点爬坡县域与其他县域在建设用地结构方面存在明显差异。

3.2.2 空间分布格局特征

总体上311个潜在重点爬坡县域主要位于中国南方(图5)。通过标准差椭圆分析可知,这些县域的分布重心在湖南省西北部怀化市辰溪县境内(110.4°E,28.1°N),延伸方向大体为东西向(方位角89.0°),一倍标准差椭圆覆盖范围为102.6°~118.1°E、22.25°~34.1°N,长轴半径744 km,短轴半径661 km,涵盖了贵州、重庆、湖南、湖北全部,江西、广西、广东大部,以及四川、陕西、河南、安徽、福建、云南的一部分。基于平均最近邻分析得到预测平均距离93.1 km,观测平均距离52.7 km,最近邻比率R值为0.566,Z得分为-14.63,P值为0,表明潜在重点爬坡县域呈显著集聚分布。

3.2.3 自然地理特征

在地貌层面:从与中国地势三大阶梯的关系看,潜在重点爬坡县域绝大部分位于第二阶梯(156个)和第三阶梯(151个),仅有4个位于青藏高原第一阶梯;从地貌区划视角看[24],它们主要位于南部两个一级地貌大区,即东南低山丘陵平原大区(142个)和西南中低山高原盆地大区(136个);从通俗的地形区视角看,潜在重点爬坡县域高度集中于东南丘陵、云贵高原、四川盆地及黄土高原这四大地形区,县域数分别为143个、90个、41个及27个,其余地形区合计仅有10个。在气候层面:从干湿分区视角,潜在重点爬坡县域89.1%位于年降水量大于800 mm的湿润地区;从冷暖分区视角,这些县域88.1%位于亚热带地区;从更综合的气候区划视角[25],亚热带季风性湿润气候区是其主要分布区,这里集中了潜在重点爬坡县域数量的87.5%。在流域层面:近半数(150个)潜在重点爬坡县域归属长江流域,其次是珠江流域(68个)和东南诸河流域(52个),再加上西南诸河流域(6个),这4个南方流域的潜在重点爬坡县域数量总和达276个,占311个潜在重点爬坡县域数量的88.7%;此外北方的黄河流域也分布有较多(26个)潜在重点爬坡县域。

3.2.4 人文地理特征

对拥有10个以上潜在重点爬坡县域的省份进行统计排名,结果为:贵州51个、湖南35个、四川31个、广西29个、广东23个、福建22个、重庆21个、江西18个、浙江14个、湖北14个、云南13个,这11个省份可彼此相连成为了一个更大的整体区域,全部位于中国四大地理分区中的南方地区。从国家行政区划代码分区看,西南地区以116个(占37.3%)潜在重点爬坡县域居首,中南地区以108个(占34.7%)紧随其后,华东地区也较多,有59个(占19.0%),而“三北”(西北、华北与东北)地区合计仅有28个。从国家四大经济分区看:一半以上(52.1%)潜在重点爬坡县域在西部经济区,其次是中部经济区(26.1%),然后是东部经济区(20.9%),而东北经济区不足1%。对照人文地理综合区划[26],潜在重点爬坡县域高度集中在西南、华中、华南这3个人文地理大区,对应县域数量分别为121个、80个和86个。

综上,所识别出的潜在重点爬坡县域主要在青藏高原以东、秦岭以南的中国南方地区呈集聚分布。这一地区气候温润宜人,是人口集聚的理想区域;同时山地丘陵分布广泛,客观存在建设用地爬坡的可能性和可行性。

4 结论与讨论

在中国人口和经济重心持续南移,以及相对落后的山地丘陵区域仍在高速推进城镇化的大背景下,低丘缓坡开发活动还将在一段时期内大范围存在,尤其是南方地区。然而南方地区对农业生产和生态建设而言也都具有很高价值,与其任由建设用地爬坡“遍地开花”挤占更多农业、生态空间,不如优选部分区域重点推进实施紧凑集约式爬坡。因而开展重点爬坡区域识别研究,对中国城镇化“后半程”的国土空间布局优化具有重大现实意义。建设用地爬坡重点区域的识别并非只有一种视角和技术方案。作为初步探索,本文基于人口集聚势能、人均规模门槛、用地比率门槛3方面要素,构建了9项判别指标,从2 851个县域单元中识别出311个更具爬坡潜力的县域。识别结果显示,这些潜在重点爬坡县域主要位于南方山地丘陵区。本文可作为继续深化全国及相关省份低丘缓坡土地开发利用政策研究的基础参考。

值得重视的是,经对比全国滑坡和泥石流等地质灾害空间分布资料[27-28],其与本文识别出的绝大部分潜在重点爬坡县域存在空间重叠,说明二者间有紧密的空间伴随关系。尽管在建设用地爬坡地块上发生地质灾害是小概率事件,但建设用地的单位面积灾损通常远大于其他用地类型,因此建议坡地建设活动不仅要关注选址布局上的集约紧凑,而且更要确保工程建设方面的高度安全,应不断升级创新建造技术和监测手段,始终贯彻稳妥审慎的开发利用原则。

因数据可获取性、准确性和精度等限制,本文仍存在一些待改进之处。例如,在不可建设的用地范围限定方面,仅简单剔除了水域,未能将永久基本农田、自然保护地等纳入不可建设范围,也未考虑由区位条件差异导致的理论可建但实际不可建问题;在指标构建方面仍偏于简单化和理想化,未能将水源条件、交通区位、主体功能定位、区域发展政策等重要现实因素考虑入内;此外在部分指标阈值设定的依据上也有待商榷。后续有必要在更具体的可建用地范围界定、更优化的指标筛选与构建、更适宜的指标阈值设定等方面开展深化研究。针对此类县域本身的爬坡潜力评估、内部建设用地空间布局也有待深入。例如,为各指标设置权重,进一步确定爬坡县潜力级别和发展优先级;结合中心城区边界和交通条件,判断爬坡是否合理、爬坡土地是否得到高效利用,以及动态监测并控制违法爬坡,以便形成更可操作的低丘缓坡开发新增用地指标统筹分配与区域协调方案。