大汶口文化觚形杯考古学研究

2022-11-04张超华

张超华

(河南大学历史文化学院)

〔内容提要〕 觚形杯是大汶口文化早中期常见的一类器物。出土数量较多,且存在明显的文化演进序列。从出土环境分析,多见于墓葬,无明显的性别指征。常见与陶鼎共存的现象,似乎存在较为固定的器物组合。关于其来源,可能是大汶口先民象形制器,受竹筒影响而创造的一种饮器。这一时期主要作为实用器使用,尚未出现明显的礼器特征。

大汶口文化得名于1959年山东泰安大汶口遗址的发掘①。20世纪60年代初,有学者首次提出大汶口文化的命名②。20世纪80年代初以来,为学界绝大多数学者所接受。大汶口文化主要分布在以汶、泗流域为中心的山东半岛地区,北到辽东半岛南端,东至胶东半岛,西达河南中部,南抵江苏和安徽北部。大汶口文化上承北辛文化,下接龙山文化,在海岱地区考古学发展序列中占据着十分重要的地位。

觚形杯最早见于大汶口文化。栾丰实认为:“觚形杯是大汶口文化的指征性器物之一,它的出现是由北辛文化进入大汶口文化的标志之一。”③有关大汶口文化觚形杯的研究,目前还处于初始阶段,且以类型学分析为主。以栾丰实最具代表性,他按照觚形杯口部的差异,将整个大汶口文化阶段的觚形杯分为杯形口、喇叭形口、喇叭形口平底三型④。吴汝祚也曾讨论过大墩子类型和大汶口类型的觚形杯演变规律⑤;高广仁利用大墩子、岗上和刘林的材料对觚形杯的发展序列进行了排列⑥。近期有两篇硕士论文对史前“觚”或“觚形杯”进行了综合研究⑦。诸上成果,侧重于类型学研究,对于觚形杯的来源、功能等虽提出认识,但未加详细的论证。鉴于此,本文拟对大汶口文化出土觚形杯进行分类研究,探究其发展演变规律。利用情境考古学理论,分析觚形杯的出土环境,并对觚形杯造型来源及功能进行推断。

一、类型学分析

从考古材料看,在山东王因⑧、泰安大汶口⑨、邹县野店⑩、曲阜西夏侯、邳县刘林、邳县大墩子、蒙城尉迟寺、莒县大朱家村等遗址都出土觚形杯,为研究大汶口文化的觚形杯提供了丰富的实物资料。由于各遗址情况不同,为便于探究其形制变化,现将大汶口文化的觚形杯进行综合性类型学分析。

依据底部形状不同分为两型。

A型 以平底或圈足为主。依据口部与柄部有无明显界限,分为两个亚型。

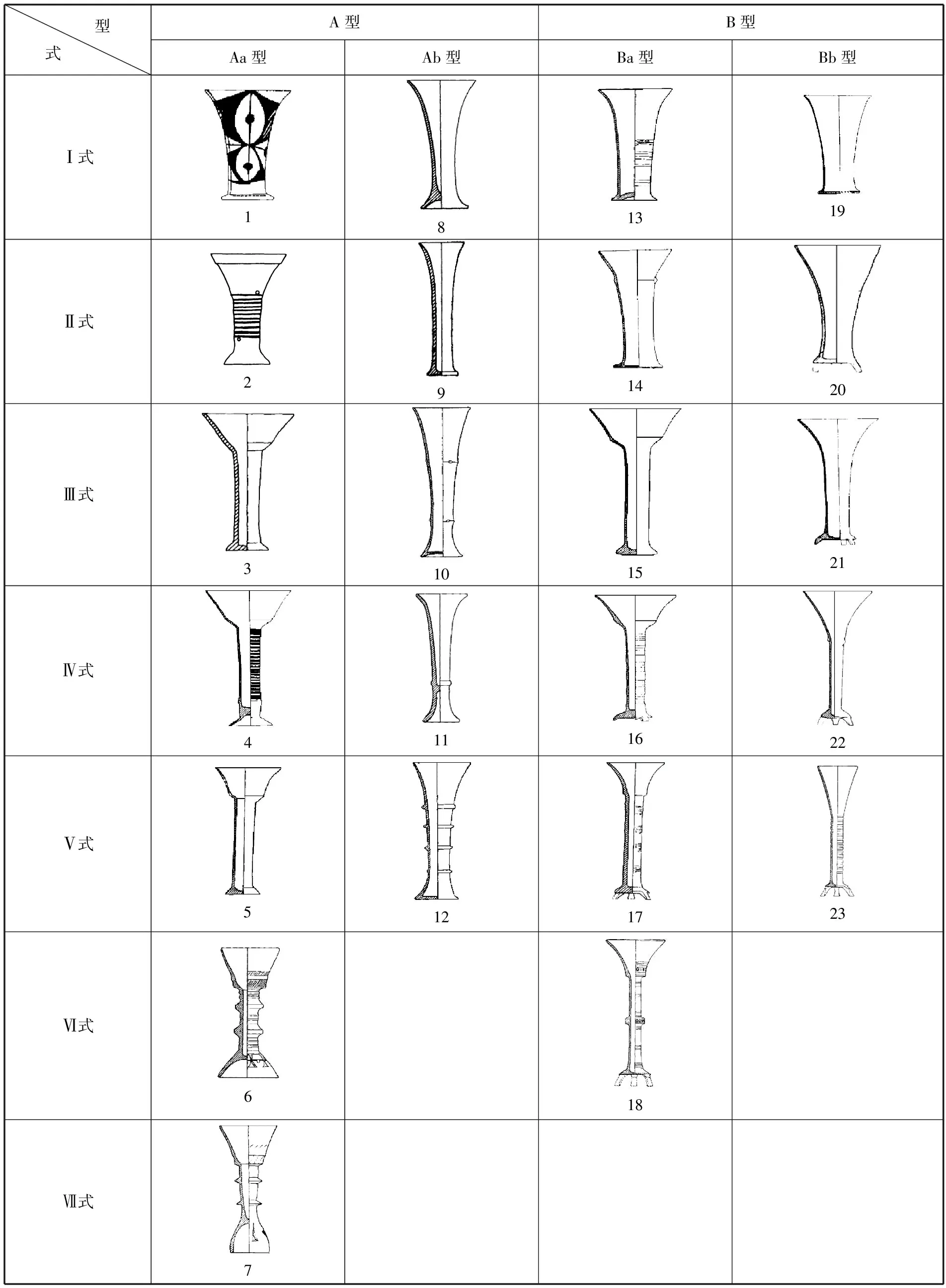

Aa型 有明显分界,可分为七式。

Ⅰ式 侈口,深腹,口腹无明显分界,大平底,无足(图一,1)。

Ⅱ式 全器略矮,敞口作浅腹杯形。斜壁,粗柄略呈束腰式,下接盆形矮圈足式底座(图二,2)。

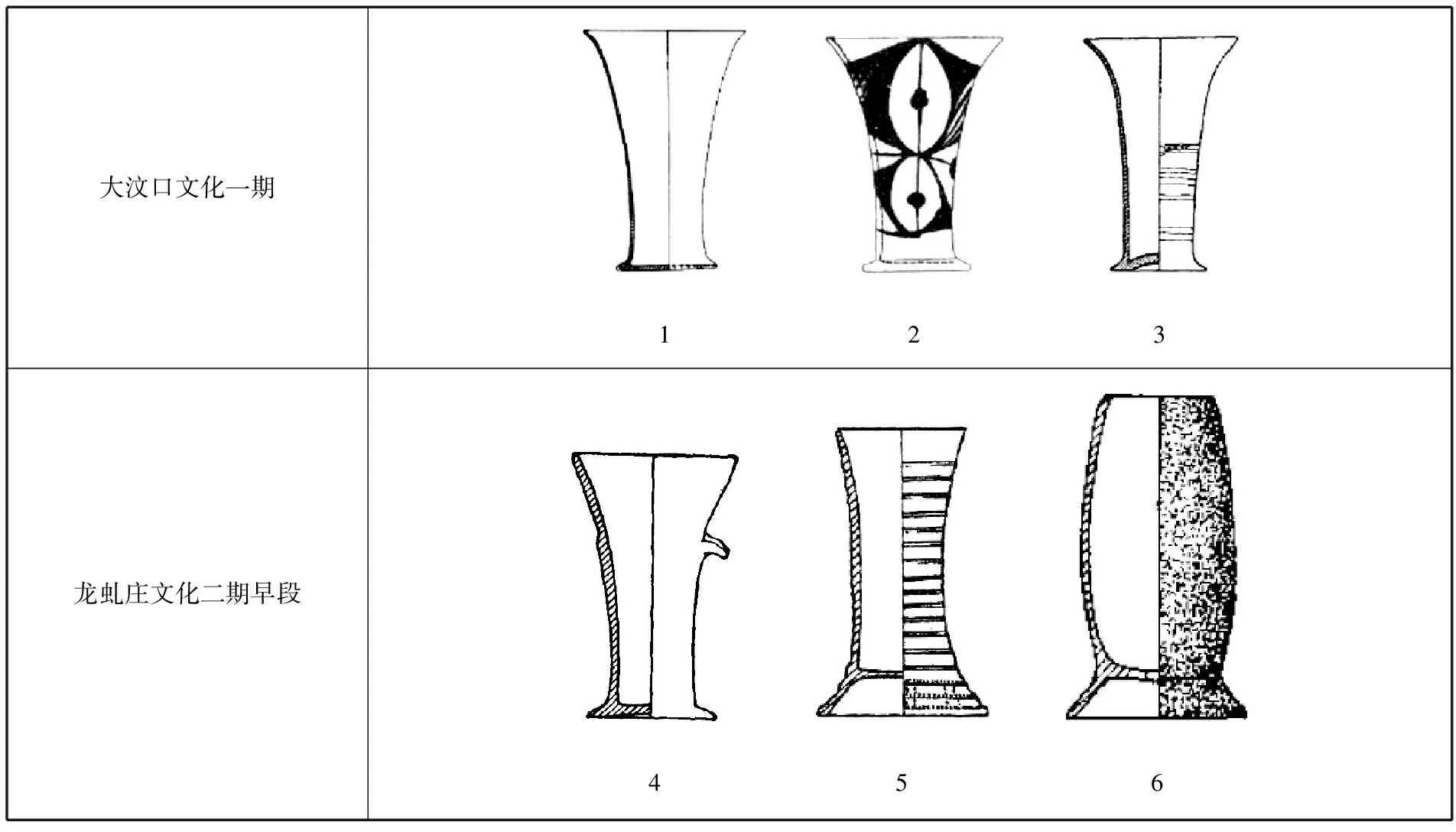

大汶口文化一期1 2 3龙虬庄文化二期早段4 5 6

Ⅲ式 敞口,斜壁,折腹,杯形口。直柄略粗,圆形弧面底座略上凹(图一,3)。

Ⅳ式 大口,细柄,上部有明显折棱,柄部近底处有突棱一周,覆碟式圈足(图一,4)。

Ⅴ式 杯形口,管状粗柄,下附弧面平底座。柄下附有弧面的圆角三角形的平底座,座缘饰锯齿纹(图一,5)。

Ⅵ式 杯形口,全器粗矮,柄中部饰有双箍,下附附碗式圈足(图一,6)。

Ⅶ式 杯口如喇叭口形,柄中部两道箍状凸棱,下附弧线三角形镂孔圈足,杯口外壁饰斜线划纹(图一,7)。

演变规律:全器通高逐渐增高而后又转向粗矮。器底由平底逐渐演变为圈足,且圈足逐渐增高,口部与柄部分界越来越明显。

Ab型 无明显分界,可分为五式。

Ⅰ式 全器作细长喇叭形,下接覆碟式圈足或作大平底,矮圈足,素面(图一,8)。

Ⅱ式 喇叭口,筒形深腹,微凹底,底边外凸,素面(图一,9)。

Ⅲ式 侈口,筒状细长深腹,凹底。腹间有两道棱脊(图一,10)。

Ⅳ式 喇叭形圈足,饰凸棱一圈,上带盖(图一,11)。

Ⅴ式 平底,底沿略外凸。器腹饰四圈凸棱(图一,12)。

演变规律:通高逐渐增高,口径逐渐变小,器身逐渐出现凸棱。

B型 以三足为主。

依据口部与柄部有无明显变化分为两个亚型。

Ba型 口柄部有明显变化,分为六式。

Ⅰ式 喇叭形口,器身较粗矮,平底内凹,底部边缘外突,腹部多满饰弦纹(图一,13)。

Ⅱ式 侈口,深腹,口腹无明显分界,大平底,无足(图一,14)。

Ⅲ式 器身上下有明显的分界,大平底,无足。素面磨光,上部外壁有明显折棱,器底平整宽厚无足(图一,15)。

Ⅳ式 上部为大敞口,外壁有折棱,底座下有三个凿形足(图一,16)。

Ⅴ式 喇叭口状杯,杯壁内凹,座边刻成三足凿形矮足,柄部饰四组由多道平行线组成的压印纹(图一,17)。

Ⅵ式 喇叭形口,下陡收为细长的直筒形腹,三宽扁形足,腹中部突出一周凸棱。底部边缘印出锯齿纹(图一,18)。

演变规律:整体由粗矮变为瘦长,口部与柄部逐渐分离且分界处折棱越来越凸出,口径逐渐变小,器身逐渐饰凸棱,三足出现并逐渐增高。

Bb型 口柄部无明显变化。分为五式。

Ⅰ式 通体呈杯形,侈口,深腹,口腹无明显分界,大平底,无足。器壁近斜直而下,器底宽厚,底部周边饰压印纹(图一,19)。

Ⅱ式 喇叭形口,粗柄,平底,底沿外展,附三足,足残。口与柄部拼接部饰一圈凸棱纹,棱上饰等距3个小圆形平泥钉(图一,20)。

Ⅲ式 上部为喇叭形,与柄部无明显分界。柄部有不明显、不规则的弦纹,下附三个凿状短足(图一,21)。

Ⅳ式 喇叭口,口壁斜直,器胎略厚,素面磨光。底座大呈弧面平底,下切割出凿形矮足(图一,22)。

Ⅴ式 喇叭形口,腹较细长,圆饼形底,附三细短的齿形足。腹部出现多道竹节状凸棱(图一,23)。

型式 A型B型Aa型Ab型Ba型Bb型Ⅰ式181319Ⅱ式291420Ⅲ式3101521Ⅳ式4111622Ⅴ式5121723Ⅵ式618Ⅶ式7

演变规律:通体由粗矮变为瘦长,三足逐渐增高,口径逐渐变小。

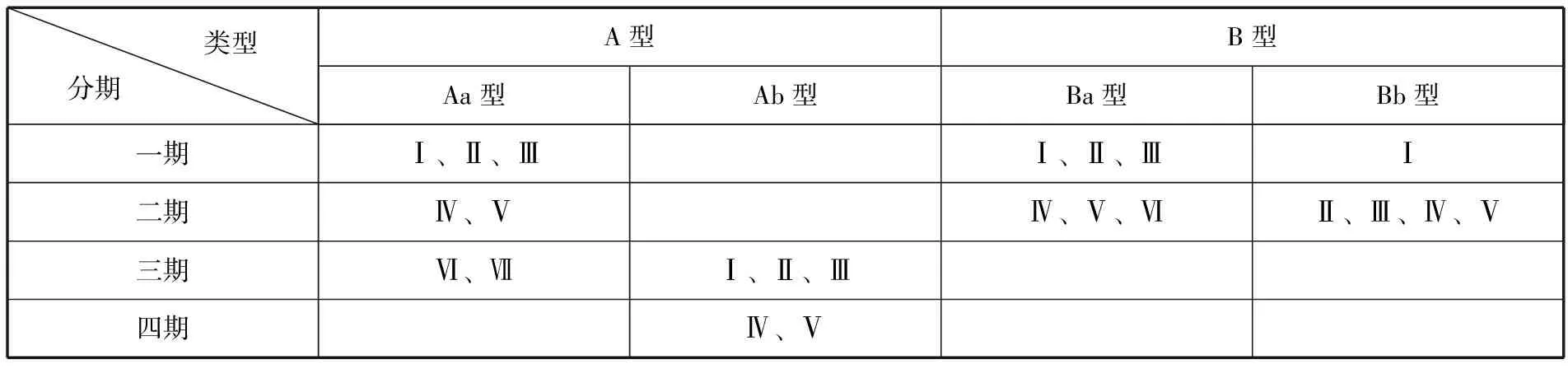

通过参照各相关遗址地层、遗迹堆积情况,可将以上各型式觚形杯分成以下四组。

第一组:Aa型Ⅰ式、Aa型Ⅱ式、Aa型Ⅲ式;Ba型Ⅰ式、Ba型Ⅱ式、Ba型Ⅲ式;Bb型Ⅰ式。

第二组:Aa型Ⅳ式、Aa型Ⅴ式;Ba型Ⅳ式、Ba型Ⅴ式、Ba型Ⅵ式;Bb型Ⅱ式、Bb型Ⅲ式、Bb型Ⅳ式、Bb型Ⅴ式。

第三组:Aa型Ⅵ式、Aa型Ⅶ式;Ab型Ⅰ式、Ab型Ⅱ式、Ab型Ⅲ式。

第四组:Ab型Ⅳ式、Ab型Ⅴ式。

关于大汶口文化分期,许多学者都做过较为深入的研究。主要有两期说、三期说和四期说三种观点。本文采用张鑫四期的分期观点。以上各组觚形杯,依据相关报告分析,可将其对应地划分为四期,即大汶口文化第一期、大汶口文化第二期、大汶口文化第三期和大汶口文化第四期(表一)。

表一 大汶口文化觚形杯分期表

二、觚形杯出土环境分析

情境分析是一种考古学研究的阐释方法,就是观察考古遗存的出土环境,利用考古遗存间的种种共存关系,发现遗存联系形式的必然性,从而得出遗存性质与功能的认识,进而重建历史。下文拟利用情境分析的研究理念,对觚形杯的出土环境进行分析。

(一)墓葬性别

器物与性别之间的关联性,是“性别考古”的重要研究内容。史前时期一些器物确实存在性别取向。大汶口文化觚形杯是否具有性别取向呢?为探索这一问题,选取觚形杯出土数量丰富、性别鉴定工作较为完善的王因、刘林、大汶口、野店4处遗址进行研究。具体如下:

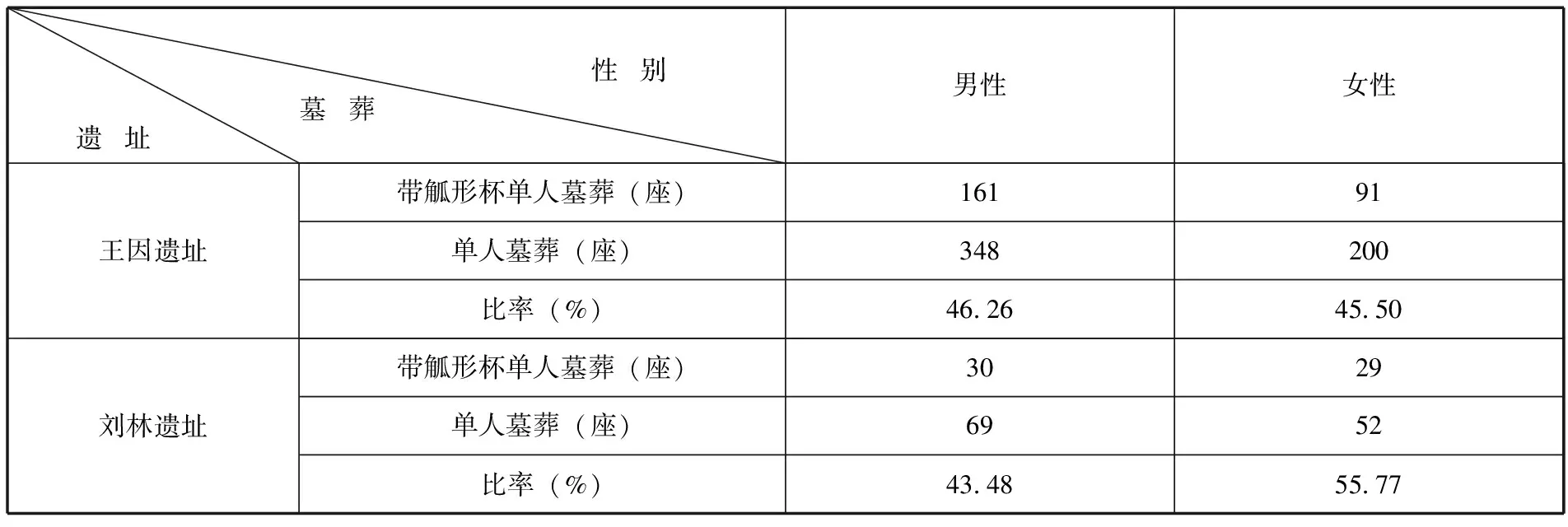

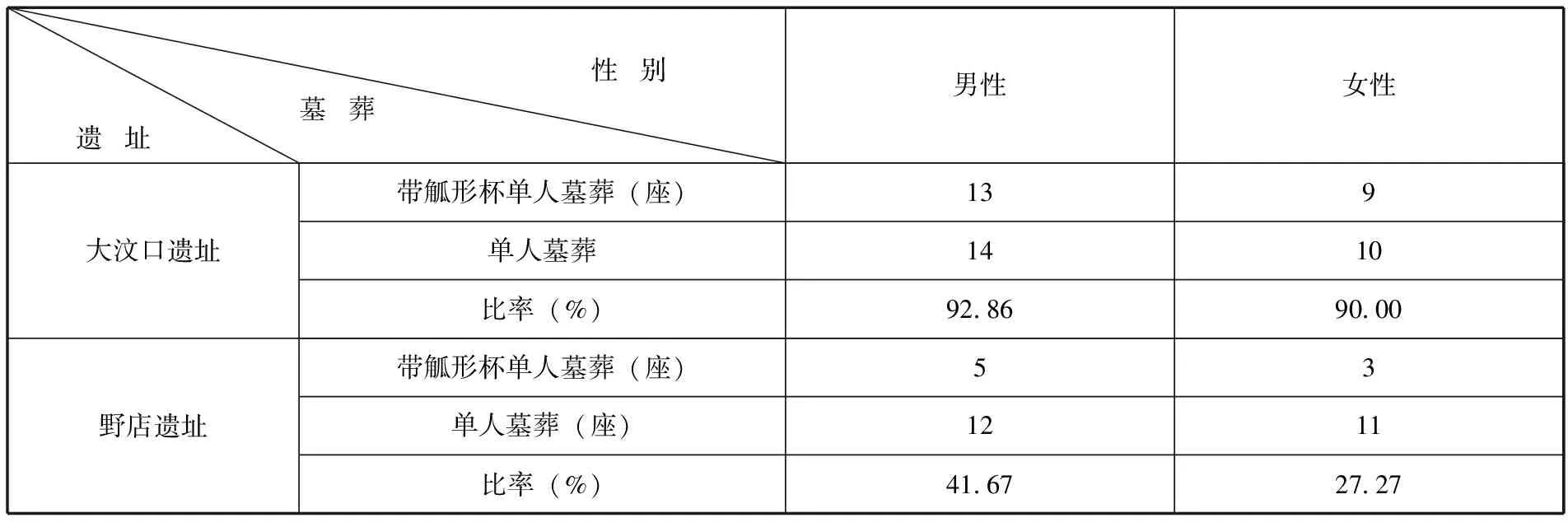

王因遗址单人墓葬共计548座,其中女性200座、男性348座。带觚形杯的墓葬,男性161座、女性91座。大汶口第二第三次发掘共发现大汶口文化墓葬46座,成年单人墓35座,确定性别的单人墓中,男性14座,其中13座随葬有觚形杯;女性10座,其中9座随葬有觚形杯。野店遗址总墓葬89座,随葬觚形杯34座,单人墓葬性别明确的23座,男性12座,5座随葬有觚形杯;女性11座,其中3座随葬有觚形杯。刘林遗址墓葬145座中性别明确的男性单人墓69座,30座随葬有觚形杯;女性52座,其中29座随葬有觚形杯(表二)。

表二 部分墓葬出土觚形杯墓主性别统计表

续表二

此外,部分儿童墓葬也随葬有觚形杯,如大汶口M2007、M2023随葬有觚形杯,M2007随葬觚形杯达6件;野店M27也随葬有觚形杯。

总体来看,男女墓葬随葬觚形杯的比率差别不大,个别儿童墓葬亦见随葬觚形杯,呈现出不分性别、不分年龄、普遍随葬的特点,说明觚形杯是大汶口文化常见的随葬品。值得注意的是,大汶口遗址单人墓葬中,随葬觚形杯的比率非常高,几乎单人墓葬中都有随葬。其他遗址觚形杯随葬多是1~2件,大汶口个别大墓一次性随葬觚形杯8~10件,表明在大汶口文化已经出现明显的财富差异。

(二)陶器组合

所谓墓葬陶器组合就是指不同用途、不同种类的器物经常一起共出于1座墓葬中,形成一种较固定的配置形式。研究陶器组合特征,对于了解墓葬制度、生活习惯等具有重要的意义。

觚形杯是否存在一定的陶器组合呢?笔者挑选王因、刘林、野店、大汶口等遗址进行分析,结论如下。

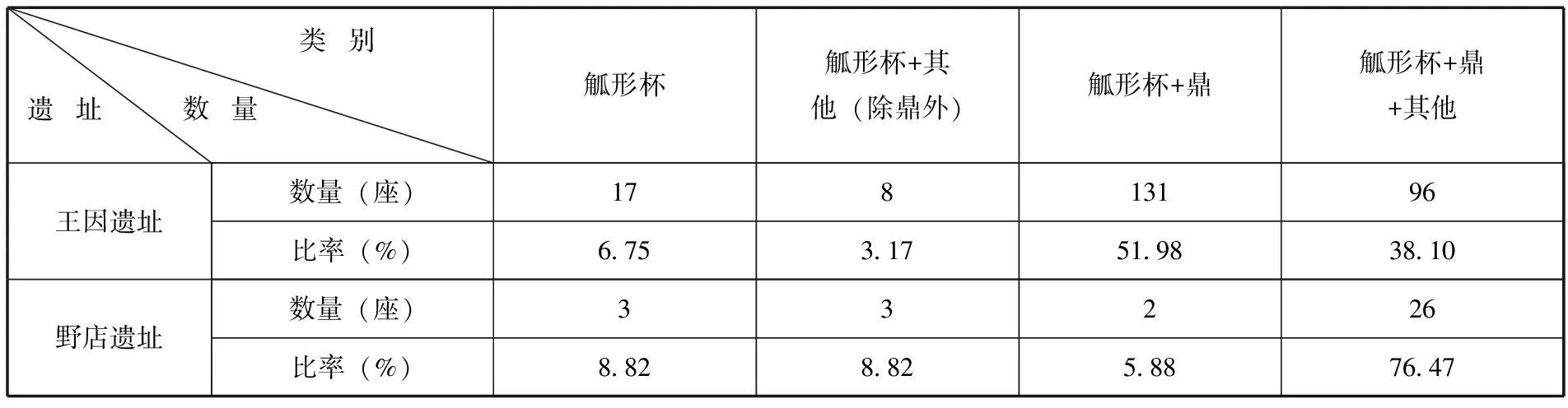

王因遗址中单人墓葬总计548座,其中随葬觚形杯的墓葬共计252座,约占45.99%。其中仅随葬觚形杯的约占6.75%,觚形杯+其他组合的约占3.17%,觚形杯+鼎组合约占51.98%,觚+鼎+其他组合约占38.1%。至少出现觚形杯+鼎组合形式的墓葬比例高达90.08%。

野店遗址墓葬总计89座,随葬觚形杯的墓葬共计34座,约占38.2%。其中仅随葬觚形杯的占8.82%,觚形杯+其他组合的占8.82%,觚形杯+鼎组合占5.88%,觚+鼎+其他组合占76.47%。至少出现觚形杯+鼎组合形式的墓葬比例高达82.35%。

刘林遗址墓葬(第二次发掘),总计145座,随葬觚形杯的墓葬共计69座,约占47.59%。其中仅随葬觚形杯的约占18.84%,觚形杯+其他组合的约占18.84%,觚形杯+鼎组合约占20.29%,觚+鼎+其他组合约占42.03%。至少出现觚形杯+鼎组合形式的墓葬比例高达62.32%。

大汶口遗址墓葬(第二、三次发掘)总计46座,随葬觚形杯的墓葬共计32座,约占69.57%。其中仅随葬觚形杯的占0%,觚形杯+其他组合的约占12.5%,觚形杯+鼎组合约占6.25%,觚+鼎+其他组合约占81.25%。至少出现觚形杯+鼎组合形式的墓葬比例高达87.5%。

由上述可知,在大汶口文化墓葬随葬品中,觚形杯与鼎组合十分常见(表三)。陶鼎承担起了“食”的职责,觚形杯则担负起“饮”的功能,觚鼎组合是大汶口先民“重饮食”思想的体现。《尚书大传》:“食者,万物之始,人之所本者也。”说明饮食是人类赖以生存和繁衍的最基本的物质条件。此外,《礼记·礼运》:“夫礼之初,始诸饮食。”饮食似乎也是“礼”出现的一个重要来源。大汶口文化的饮食器组合(觚鼎组合)仍然以实用性为主,尚未上升到制度层面,但不可否认的是,礼制中器物组合的萌芽已经产生。

表三 部分墓葬出土觚形杯共出器物统计表

续表三

三、觚形杯的来源与功能

关于大汶口文化的来源,多数学者认为直接由北辛文化发展而来。作为大汶口文化的指征性器物之一,觚形杯是否也来源于北辛文化?然而,整个北辛文化难觅觚形杯的身影。大汶口文化主体源于北辛文化,但也受到周边同时期文化的影响,如张忠培、乔梁认为:“大汶口第5层、邱家庄下层、北辛遗址晚期部分遗存等属于后冈一期文化。”韩建业认为:“大汶口文化是在北辛文化的基础上,接受江淮地区龙虬庄文化北上的强烈影响而形成。”这些论述为寻找觚形杯来源指明了新的方向。经分析可知,后冈一期文化不见觚形杯,而龙虬庄文化与大汶口文化在某些器类上确实存在相似之处。韩建业认为,颇具特色的乙类器物(深腹杯、觚形杯、扁足罐形鼎、宽扁足三足钵)在北辛文化中毫无渊源可寻,却为龙虬庄文化的主要器物。张鑫更是直言:“大汶口文化觚形杯的产生似乎受到了龙虬庄文化的影响。”依据已经测定的碳十四数据,龙虬庄一期约为公元前4600—公元前4300年;二期前段约为公元前4300—公元前4000年;大汶口文化早期约为公元前4100—公元前3500年,其中最早的一期第一第二组大概在公元前4100—公元前4000年。可见大汶口文化一期大致与龙虬庄二期前段同时,上限可与龙虬庄一期衔接。从时间上看,大汶口文化觚形杯来源于龙虬庄文化的可能性是存在的。然而,在龙虬庄文化一期未见觚形器或类似的器形。到了龙虬庄文化二期早段,在龙虬庄遗址和青墩遗址,发现有觚形杯,如龙虬庄M155∶4、龙虬庄M156∶2、青墩M71∶1等。对比后发现,大汶口文化早期觚形杯已经存在较为规范的形制,而龙虬庄文化二期早段仍然形态各异,尤其是青墩M71∶1,除了器身出现了本地常见的小倒钩造型外,通体与大汶口文化早期觚形杯(王因M2490∶2)极为相似,似乎是受到了大汶口文化影响并结合地方特色而形成的。由此推断,大汶口文化觚形杯受龙虬庄文化影响而产生的观点也存在一定的争议。

2009年,西安发现1件内史亳丰铸造的青铜器,形制与考古界通称的觚一致,吴镇烽、王占奎等学者都认为,应该改称“觚”为“同”,并认为“同”造型来源于竹筒。笔者认可觚形杯最原始的来源是竹筒的观点。

为了证明这一论断,首先,要论证大汶口文化时期是否存在竹子这一问题。随着科技的进步,海岱地区史前环境的研究取得了一系列成果。有学者认为,在公元前5500—公元前5000年之间的全新世中期,气候变化总的趋势是趋于温暖湿润,并推断亚热带与暖温带的分界线并非在秦岭—淮河一线,有可能北移至冀南鲁北的邯郸—济南—潍坊一线。具体到大汶口文化时期,大汶口文化时期气候较今要温暖湿润,处于大西洋期,尤以距今6000—5000年的大汶口文化早、中期最为温暖。大汶口文化早期,海岱地区气温达到全新世最暖期,气候温暖湿润,平均气温可能要比现在高2℃~4℃左右,年降水量比现在多100~200毫米;大汶口文化中晚期,气候趋向干冷,气温有所回落,但仍比现在温暖湿润。考古资料证实,在泰安大汶口、兖州王因、潍县鲁家口等遗址,出土有现今仅栖息于长江流域及其以南地区的一些动物骨骼如丽蚌、四不像(麋鹿)、獐、扬子鳄等。这样的气候环境为竹子的生长提供了自然条件。尽管大汶口文化未发现明确的竹类痕迹,但在稍晚的山东日照两城镇龙山文化遗址发现1块木炭,经鉴定属于禾木科刚竹属。刚竹属于散生竹类,是我国东部中亚热带常绿阔叶林带的竹林成员之一。进入历史时期,关于山东地区有竹的记载也较多。《山海经·大荒北经》:“丘(在山东诸城)南帝俊竹林在焉,大可为舟。”《左传·文公十八年》中有:“乃谋弑懿公,纳诸竹中。”清初顾炎武在《山东考古录》:“北方古称多竹之地有三,淇、渭、汶。”汶即是山东汶河流域。这些都说明山东古代的竹林,分布是比较普遍的。由此,我们推断气候环境更为温暖湿润的大汶口文化时期,存在竹子也是极有可能的。古人用竹筒做饮器也是存在的,如《韩非说疑》:“数日不废御觞,不能饮者以筩灌其口。”综上,笔者推断可能是大汶口先民观“竹”具象,制“觚”之器,因地制宜,就地取材进而创造出觚形杯。

觚形杯的功能探析。《说文解字·角部》:“觚,乡饮酒之爵也;一曰觞受三升者谓之觚。”段玉裁注:“乡,亦当作礼。”《礼记·特牲馈食礼》:“篚在洗西,南顺,实二爵、二觚、四觯、一角、一散。”郑玄注:“旧说云:爵一升,觚二升,觯三升,角四升,散五升。”《论语·雍也》:“觚不觚,觚哉!觚哉!”是说春秋时期,礼崩乐坏,孔子气愤地慨叹这种状况,这里的觚指代的是当时的礼制。上述文献资料可以推断,觚是礼器中饮酒之用具。容庚在《殷周礼乐器考略》中,也将觚归为酒器。

然而,大汶口文化的觚形杯的功能是否亦是如此?学术界有不同的认识。王芬认为,觚形杯在当时是一种较为普遍的礼仪用具。王因遗址发掘者认为,觚形杯用途不明。王忠保认为,觚形杯开始时可能作为一种酒器使用,后来逐渐失去了实用性,成为一种礼仪性用具。笔者认为,大汶口文化觚形杯尚未上升到礼器层面,依然是一种生活用器,最开始只是一类普通饮器,随着古人生活和精神层面的需求,其变换着各种形态和角色。理由有三。

1. 礼器一般都承载着标志等级、象征权力的文化内涵。而觚形杯多出土于墓葬内,不论男女老幼都有随葬觚形杯的现象,这表明其是大汶口文化常见的生活用器,因而得以普遍随葬在墓葬之内。此外,除墓葬外,在其他遗迹单元内也有发现。如王因遗址地层、房址内中发现觚形杯46件,器形完整,发展脉络清晰。另一方面值得注意的现象是,大汶口、刘林、野店等遗址地层或灰坑内几乎不见觚形杯。

2.由上文可知,觚形杯与陶鼎多共出,构成大汶口文化较常见的随葬品组合。是生活中饮食场景的再现,而觚形杯与陶鼎,都是作为生活器随葬其中,目的也是营造“事死如事生”的氛围。

3.觚形杯与匕形器组合,也是值得关注的现象。匕形器主要是指考古发掘中的匕、柶、匙类器物,其材质以骨质为主。以刘林M179为例,骨柶与觚形杯组合放置在墓主人头部左侧。笔者曾撰文认为刘林遗址的觚柶组合,似为商代青铜觚柶组合的雏形,骨柶的功能可能也是用来食用酒滓。小小的骨柶与觚形杯随葬,将生活中常用的器物,不论大小,完整地放置于墓葬之中,体现了大汶口先民“事死如事生”的观念,从侧面印证了觚形杯的实用功能。

四、结 语

觚形杯是大汶口文化早中期常见的一类器物,且存在较为明确的发展轨迹。多见于墓葬中,无明显的性别指征。觚形杯常与陶鼎搭配使用,应该是大汶口先民“重饮食”思想的体现。关于其来源,可能是大汶口先民象形制器,受竹筒影响而发明创造的。大汶口文化的觚形杯主要作为实用器使用,尚未出现明显的礼器特征。

注 释:

① 山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,文物出版社1974年,下同。

② 夏鼐:《中国原始社会史的研究》,《历史教学》1963年第4期。

③④ 栾丰实:《大汶口文化的分期和类型》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,下同,第93页;第94页。

⑥ 高广仁:《试论大汶口文化的分期》,《考古学报》1978年第4期。

⑦ 贺亚炳:《大汶口文化时期觚形杯研究》,山东大学硕士学位论文2019年;黄海波:《“觚”的起源及相关问题研究》,吉林大学硕士学位论文2020年。

⑧ 中国社会科学院考古研究所:《山东王因——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2000年,下同。

⑨ 山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》;山东省文物考古研究所:《大汶口续集——大汶口遗址第二、三次发掘报告》,科学出版社1997年。

⑩ 山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,文物出版社1985年。