基于OLS模型的低生育率影响因素实证分析

2022-11-04胡静

胡 静

(上海工程技术大学 管理学院,上海 201620)

人口是一个国家国力的标志和重要支撑。自20世纪70年代以来,我国实行计划生育政策,人们的生育观念得到较大冲击,民众的生育意愿从愿意多生调整到自愿少生。千禧年开始,中国第一代独生子女逐步进入婚育高峰期,“独生子女养育子女”已成为大众化现象。研究者发现在不考虑生育政策的条件下,中国育龄人群的终身生育水平只有1.68,生育政策对生育水平的提升作用有限。2013年中国调查育龄人群的生育意愿为1.87,终身生育水平仅有1.59。2016年元旦,全面二孩政策正式实施,持续了长达三十余年的独生子女政策正式退出历史舞台。据2017年调查,全面两孩政策实施后,我国15~49岁未婚和有偶育龄妇女的平均理想子女数为1.96。但四年过去,人口出生率不升反降,截至2020年末,理想家庭子女数量显示在1.49,这一数量明显意味人们不再愿意多生。

在日新月异的当代社会,从功利角度出发,生育行为对于个人的意义变小了——各色保险的出现让个人所承担的风险变小,基于此生育成了一项决策而非组成家庭的必要条件。甚至于存在相当数量的人群对于婚姻同样不持“人生必须”的态度。通过分析各个年龄段人群家庭理想子女生育意愿及其影响因素,了解影响生育意愿降低的主要原因,并形成报告结果。

一、数据来源、模型选择与变量说明

(一)数据来源

本研究使用生育友好型社会建设网络调查数据库(2020),采用随机抽样方法,对中国34个省级行政区域及部分海外地区,不同职业、各个年龄层、各类婚姻状况人员数据进行整理,删除变量缺失较多的样本以后,得到有效变量样本为3 796。受访者年龄限制为15周岁以上,其中男性2 088人,女性1 788人。

(二)模型选择

本文采用含有多个自变量的线性回归模型进行分析,因变量为理想家庭子女个数,自变量分别为:受教育水平、婚姻关系状况。选择OLS模型进行回归分析,分析因变量与多个自变量的线性关系,模型如下:

式中,Y为因变量健康状况,X、X……X是自变量,ε为随机误差项,β为回归截距,β、β……β为回归系数。

(三)变量说明

本文通过调查问卷中的相关问题,其中设因变量为家庭理想子女数,以受教育水平、2019年家庭可支配收入为自变量,将人口因素性别、子女性别态度、户籍类型、婚姻状况、健康状况、积极生育态度、家庭压力、消极生育态度等为控制变量,并以此进行相关的研究,见下页表1。

表1 模型变量解释及赋值表

二、实证及结果分析

(一)实证分析

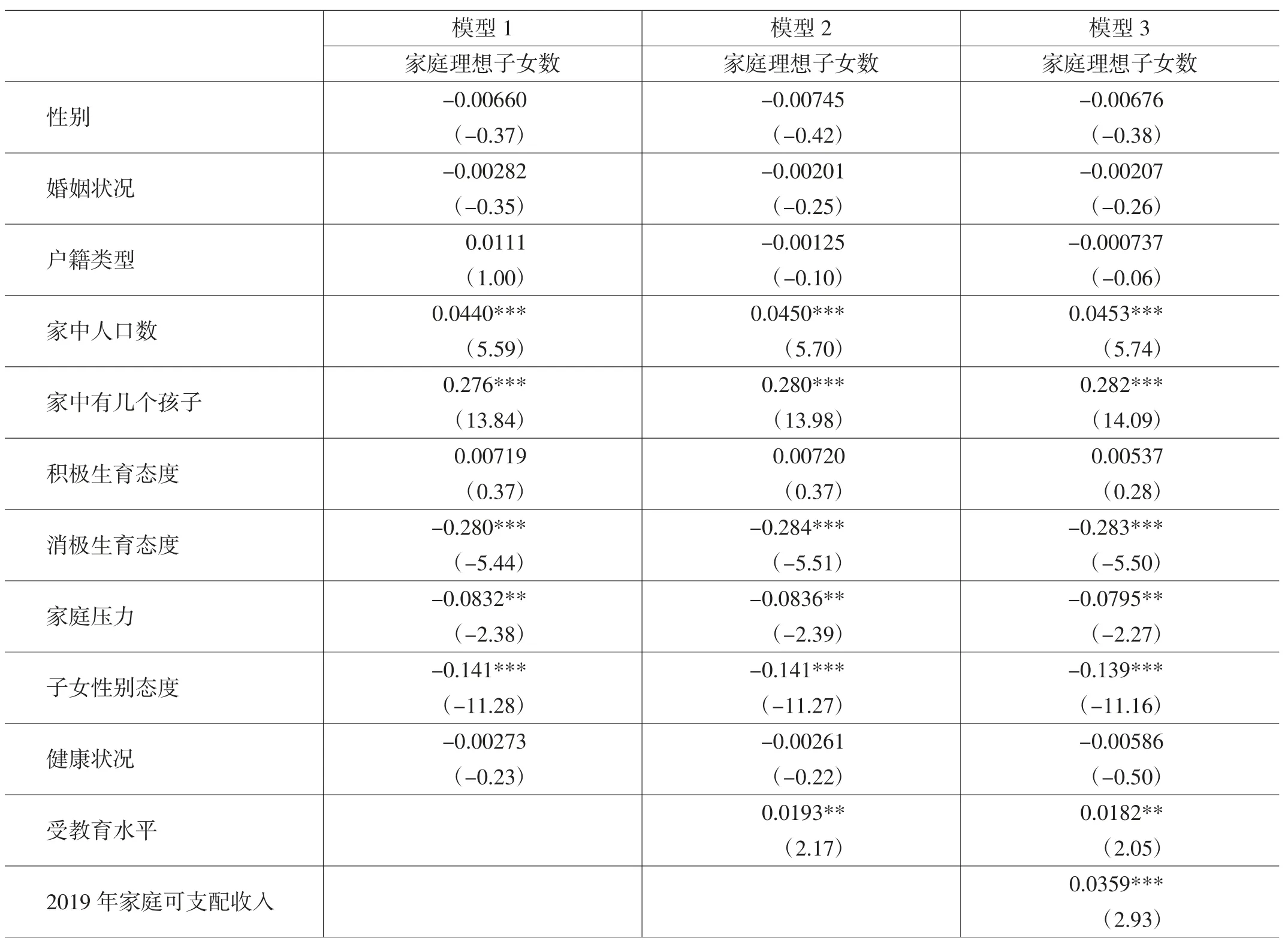

下页表2为个人自身相关因素对家庭理想生育子女数量产生影响的OLS模型结果。

表2 自身因素影响对家庭理想子女个数的OLS模型结果

模型1:只纳入控制变量。分析结果表明,家中人口数、家中子女数对家庭理想子女数目有显著正向影响,消极的生育态度、家庭压力、子女性别态度等因素对家庭理想子女数目产生显著负向影响。

模型2:在模型1的基础之上,纳入受教育水平因素。分析结果表明,受教育程度越高对理想子女个数越呈显著负向影响。

模型3:在模型2的基础之上,纳入2019年家庭可支配收入。分析结果表明,2019年家庭可支配收入对家庭理想子女个数呈非常显著的正向影响。

续表

(二)结果分析

1.模型1结果说明,家庭人口数目越多,人们生育意愿越大。如果家庭祖辈给予父辈的生育压力过大会对生育意愿有负向影响,降低家庭理想子女个数。同时,中国传统文化中存在传嗣等重男轻女的思想使之产生生育性别偏好。由于生育政策的限制和理想生育数本身已经很少,满足性别偏好的主要方式已经不是通过多生实现,而是通过“胎儿性别鉴定+选择性人工流产”来达到,从而降低生育率。

2.模型2中加入受教育水平因素,即受教育程度越高,民众越积极响应二胎政策,愿意拥有均衡性别比例的孩子一儿一女,认为双子女家庭有益于孩子的成长,在健康和教育方面均能表现出优于独生子女家庭的态势,有利于孩子质量的提高,从而愿意多生育子女。

3.模型3结果说明,家庭收入越高,越具有较大的生育自由。现今中国家庭主要的养老方式还处于家庭养老,并不是全部依托在政府,“养儿防老”在国人的思想中根深蒂固。虽然经济标准不是生育参考的唯一标准,但经济条件可以提高生育率,有能力抚养后代、经济压力较小,对生育意愿有积极的推动作用。

三、结论与讨论

第一,家庭中人数多,陪同生活的家人可以照料孕妇和新生儿,生育压力减轻,可以承接育后照料责任,生育意愿强烈。面临现今低生育率降低的挑战,相关部门需要重视家庭制度建设,制定有效的生育、养老保障制度,以适应家庭结构变迁中的人口调整,重塑人口再生产的良好社会环境。年轻人对于生育观念存有自己的态度,对于生育行为也有着更多的自主选择空间。生育自由是个人的意愿,在尊重他人的生育自由的同时,可以采取手段化解生育困境。

第二,调查发现,双职工类型的家庭占调查的大部分。经济因素和家庭生育意愿呈正相关。经济条件好生育子女个数意愿越大,经济是养育子女的支柱。根据需求适当调整工作时长,采用弹性工作时间,延长产假时间,能帮助育儿家庭有更多时间和精力照顾产妇和婴儿。避免因生育导致职场女性的隐形孕育歧视,减少职业女性因为生育产生事业焦虑,对提升产妇和新生儿身体健康水平有重要意义。

第三,通过数据分析可知,受教育水平越高,民众的生育意愿越强烈。基于此,教育推动生育的潜力尚有待挖掘。扩大群众知识面,提高人均受教育水平的步伐不能停止,政府需积极开展实施教育测试、加大教育投入,以增加国民受教育的机会。只有当国民平均文化水平得到显著提升后,人力资源报酬才会得到相应提高,从而减缓劳动力供给不足对经济持续发展的制约,最终实现摆脱家庭资源稀缺性束缚后的生育率反弹,国家才能再次享受高生育率带来的人口红利。