林权改革对农户非农就业的影响及作用机制

2022-11-01魏建刘璨张大红

魏建,刘璨,张大红

林权改革对农户非农就业的影响及作用机制

魏建1,刘璨2*,张大红1

(1.北京林业大学 经济管理学院,北京 100083;2.国家林业和草原局 发展研究中心,北京 100714)

基于全国9省18县农户调查数据,采用双重差分模型实证分析林权改革对农户非农就业的影响及作用机制。研究发现:林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业具有显著正向效应,且通过稳健性检验、平行趋势检验和安慰剂检验等方法证实,结果具有可靠性。从动态效应来看,农户的行为决策与投入决策具有一致性和持续性。机制分析表明,林地转出和信贷可得性在林权改革影响农户非农就业中具有中介效应,从农户非农就业类型来看,此中介效应只显著存在于农户非农创业过程中,对农户非农务工并不成立。此外,生计策略在林权改革影响农户非农就业、非农务工和非农创业过程中表现出正向调节效应。

林权改革;非农就业;林地转出;信贷可得性;生计策略

一、问题的提出

作为农村土地产权制度改革主要内容之一的新一轮集体林权制度改革(下文简称“林权改革”),2003年在江西、福建、浙江和辽宁等省份率先试点推行,2008年在全国全面实施。与林业“三定”政策相比,林权改革具有如下特点:就政策内容而言,林权改革要求解决林地四至不清、面积不准、权属主体缺位等历史遗留问题;就政策目标而言,林权改革试图在政策层面上通过“明晰产权、放活经营权、落实处置权、保障收益权”等措施强化对农村林地承包经营权的保护,最大限度消除林地被政府、机构和他人所侵占的可能性,保证林地产权的安全和稳定;就政策形式而言,林权改革要求在法律层面上通过“确权颁证”实现“分林到户”。

随着中国城镇化和工业化进程的持续推进,大量农村劳动力向城镇或非农部门转移,农村劳动力结构已经发生重大转变。“推拉理论”是研究劳动力流动的重要理论之一[1]。在市场经济快速发展和人口要素在不同部门自由流动的环境下,农村家庭为改善生活条件通常有计划地进行劳动力的短期或长期迁移,劳动力转移是在流入地改善生活条件因素的“拉力”和流出地制约生活水平提升因素的“推力”二者共同驱动下完成的。据《2021年农民工监测调查报告》,2021年中国农民工规模已达2.9251亿人,较上年增加2.4%,预计未来将有更多农村劳动力向非农部门转移。秦伟平和李豫新[2]认为劳动力转移除了一般影响因素外,制度变迁会扩大或者缩小“拉力”和“推力”的综合作用效果,在劳动力转移过程中起到重要作用。North[3]研究认为有效的土地产权制度安排是提升劳动生产效率、推动农村剩余劳动力充分转移的关键,也是促进二元经济结构向一元经济结构转型的前提条件。林权改革是中国社会制度变迁的重要内容,但遗憾的是,现阶段尚缺有关林地产权制度安排与农村劳动力非农转移的实证研究。在现实中,长期以来农村土地存在产权不清晰、不稳定且缺乏有效保护等问题,为避免土地权利产生争议,从事非农产业的农户需要配置一定数量家庭劳动力从事土地生产,不仅导致劳动力和土地资源无法达到高效利用,而且限制了劳动力向非农部门的充分转移。那么,在持续非农化背景下,林权改革是否改变了农村家庭劳动力的利用模式,尤其是否激励了农村家庭劳动力向城镇或非农部门充分转移呢?其影响效果如何?内在作用机制又是什么?对这些问题的回答,一方面能够为产权保护与经济发展的关系提供中国经验,另一方面也能够在乡村振兴背景下如何通过进一步深化林权改革以提升农户非农就业水平提供理论支撑和政策启示。

多数学者认为安全且稳定的土地产权能够有效促进农村劳动力的非农转移[4-7],并且土地产权越稳定,农村劳动力的非农迁移就越容易推进[8]。相对应地,以土地周期性调整为表征的土地产权不稳定,并且农户撂荒土地非农就业的行为往往容易造成土地存在被征收的潜在风险,此时,选择兼业生产方式便成为他们的一般理性决策,如此便限制了农村劳动力向非农部门的充分转移[9-12],且这种现象在林地中尤为明显[13],由此必然使得农户无法在完全意义上离开农村而前往城镇定居[14]或者阻碍农村劳动力的永久性转移[15]。也有部分学者持相反的观点,认为现行的土地产权制度阻碍了农村劳动力的非农就业转移,相反,土地调整引致的不稳定土地产权对农村劳动力的非农配置具有促进作用[16,17];并且越频繁的土地调整越有利于农村劳动力的非农配置[18]。究其原因,在生产要素能够在城乡间实现自由流动以及农业部门与非农部门比较收益存在明显差异的背景下,不稳定土地产权抑制了农户对土地的长期投资和生产效率的提升,进而极大地激励农村劳动力向非农领域转移[19,20]。此外,也有研究表明,土地产权制度改革对农村劳动力非农就业的影响并不显著[21,22]。针对中国集体林权制度改革,一些学者研究认为强化林地产权安全性能够降低农户失地风险,减少看管、保护林地等非林业生产性投入,激励农户更多地将劳动力配置到非农部门[23,24]。同时,林权改革带动了林业企业、森林旅游、森林康养等相关林业产业的发展,增加了当地非农就业机会[25],进而为农村剩余劳动力提供当地的就业途径[26]。然而,也有部分研究发现,林权改革对农户家庭非农劳动投入的促进效果并不显著,且缺乏可持续性[27]。可能的原因在于受年龄、健康状况和非农就业机会、技能不足等因素的约束,农村劳动力非农就业的稳定性和持续性往往较差,从而造成林权改革非农增收效果的持续性并不明显[28]。

综上,已有研究有助于深入理解林权改革与农户非农就业的关系,但仍有必要作进一步的探讨。首先,已有文献对林权改革影响农户非农就业的研究观点,大多采用估计直接影响的方法来估计间接影响[29,30],鲜有研究在理论上清晰界定并在实证中检验分析林权改革的直接和间接影响,并且缺乏内在影响机制的逻辑证明和实证检验。其次,已有研究测度林权改革的计量模型多存在偏误[31],并且土地产权安全和投入之间存在双向因果关系,即内生性问题[32,33],但目前只有很少研究涉及此问题[34,35],虽有研究以土地确权作为外生冲击变量,利用2期农户调查数据并且运用双重差分模型来尝试解决土地确权与农户非农就业的内生性问题[36],但短期农户调查数据难以实施平行趋势检验,使得模型估计结果的无偏性难以得到有效保证。最后,由于缺乏微观农户层面的大样本长期面板数据,已有研究多采用短期小样本数据来评估林权改革政策的静态效应[27,29,30],难以真实反映林权改革影响农户非农就业的动态效应。与已有研究相比,本文的边际贡献在于:一是构建林权改革影响农户非农就业的理论分析框架,不仅考虑到林权改革的直接激励效应,也考虑到林权改革后通过林地转出、信贷可得性而对农户非农就业产生的间接影响。生计策略是农户基于资源禀赋和劳动力状况的选择,本文将其纳入分析框架中,探讨生计策略在林权改革影响农户非农就业过程中的作用。二是利用林权改革在各地区政策实施时间的差异,采用渐进式双重差分模型进行政策分析,通过稳健性检验、平行趋势检验、安慰剂检验等一系列方法来缓解模型中可能存在的内生性问题,以此识别林权改革与农户非农就业的因果关系。

二、理论分析与研究假设

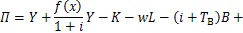

为考察林权改革对农户非农就业的影响,借鉴尹鸿飞等[37]的做法,在柯布-道格拉斯生产函数基础上,构建农户非农就业的生产函数:

假设市场处于完全竞争状态,为了简化分析,假设生产要素寿命为两期,期末生产要素残值为零,同时生产要素的投入决策在第一期期初已经做出。如果两期非农就业生产函数不发生变化,则农户家庭选择投入生产要素。因此,农户家庭的利润最大化目标函数为:

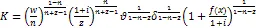

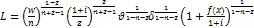

根据式(2)一阶条件,资本和劳动力最优投入比例为:

当农户家庭没有面临预算约束时,最优资本和劳动力需求为:

(一)林权改革对农户非农就业的直接影响

假说1:林权改革对农户非农就业具有直接正向效应。

(二)林权改革通过中介变量对农户非农就业的间接影响

1.中介变量:林地转出

假说2:林权改革通过促进农户转出林地,进而对其非农就业具有显著正向效应。

2.中介变量:信贷可得性

假说3:林权改革通过提升农户信贷可得性,进而对其非农就业具有显著正向效应。

(三)生计策略在林权改革影响农户非农就业中的调节效应

生计策略直观表征了农户对自身资源禀赋状况的认知和行为偏好。农户生计策略非农化程度越高,其越有可能跳出林地,追求新的生产和生活方式以实现家庭利益诉求。而以林为业、以林为生的农户家庭,由于林业收入在林农家庭收入中占据重要地位,林地对其具有重要的经济保障功能,林农对从事存在较大风险损失的非农经营活动的态度则更为谨慎。即使农户将小部分劳动力配置到非农部门,也不会改变林业生产在其家庭劳动力中的比较优势地位。此时,强化林地产权稳定性对激励农户非农就业的作用效果则相对有限。因此,农户生计策略非农化程度越低,林地对其经济保障功能越强,林权改革对其非农就业的正向效应越弱。相对应地,当农户家庭在非农部门的发展水平超过林业部门时,此时非农收益远高于林业收益,这将促进农户家庭劳动力加速向非农部门转移。随着农户非农就业程度的不断加深,非农收入比例的相对提高会弱化林地的经济保障功能,进而强化非农就业在其家庭劳动力中的比较优势地位。此时,农户生计策略非农化程度越高,林权改革对其非农就业的激励作用则会越强。因此,林权改革与农户非农就业的正反馈效应随着生计策略非农化程度提高具有强化的倾向。

假说4:生计策略非农化程度越高,林权改革对农户非农就业的正向效应越强。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自国家林业和草原局发展研究中心“中国集体林权制度改革相关政策问题”研究团队2010—2018年的农户调查。为保证数据的代表性和可靠性,采用分层随机抽样方法。研究团队全面考虑地域分布特征、经济发展状况、森林资源分布特征和林权改革情况等因素,选择辽宁、河南、山东、四川、广西、湖南、江西、浙江和福建等9省(区)18县作为调查区域,每个县随机选择3个乡镇,每个乡镇随机选择3个行政村,每个行政村随机选择15户。2003年,《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》发布,福建、浙江、江西、辽宁等省份率先开展林权改革试点工作。2007年,这些试点省份相继宣布完成这一改革工作。因此,研究团队选择2003年和2007年两个年度来对比并剖析在新一轮集体林权制度改革实施前后农户家庭经营行为的变化情况。2007年,《国家林业局关于进一步加强和规范林权登记发证管理工作的通知》发布,指出林权登记发证工作,是推进新一轮集体林权制度改革、解放和发展林业生产力的核心工作。在总结试点省份新一轮集体林权制度改革实践经验的基础上,2008年,《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》出台,集体林权制度改革在全国各地全面展开。2009年,除了广西没有开展新一轮集体林权制度改革工作外,河南、山东、湖南、广西、四川等省份均相继开展这一工作。经过整理,得到1128户共计12个年度(2003、2007—2017)的农户调查数据。本文利用农村生产资料价格指数和农村居民消费价格指数,把相关变量数据信息折算为1994年不变价。

(二)变量选择

1.被解释变量:农户非农就业

以农户家庭从事非农工作用工数作为农户非农就业的表征变量,进一步地,按照非农就业类型划分为非农务工和非农创业两个指标,以此作为农户非农就业类型的表征变量。在实证模型中,考虑到农户非农就业、非农务工和非农创业的数值过大会造成样本方差偏大,为了缓解异常值的干扰,本文对其进行取对数化处理。

2.核心解释变量:林权改革

林权改革通过确权颁证实现“分林到户”,以法律形式赋予农户权利。但是,林业“三定”后,一些地方没有完全收回已经分配给农户的林地,且对于已确权的林地还需换发新林权证,但一些地方仍然存在较多的林权纠纷,使得发放新林权证的工作存在一定障碍。因此,本文以农户是否领取林权证虚拟变量作为林权改革的表征变量,已经获得赋值为1,否则赋值为0。

3.中介变量:林地转出和信贷可得性

林地转出采用农户是否转出林地作为表征变量;信贷可得性采用农户是否获得金融机构林权抵押贷款资金作为表征变量。

4.调节变量:生计策略

生计策略以反映农户生产经营结构的职业类型对其进行测度,参照农村固定观察点对农户的划分标准,按照非农收入占农户家庭总收入比重的差异,将农户划分为3种类型,即0≤纯农户<20%、20%≤兼业户<80%、80%≤非农户≤100%[38],并作为有序虚拟变量分别赋值为1~3,赋值增大意味着生计策略非农化程度加深。

5.控制变量

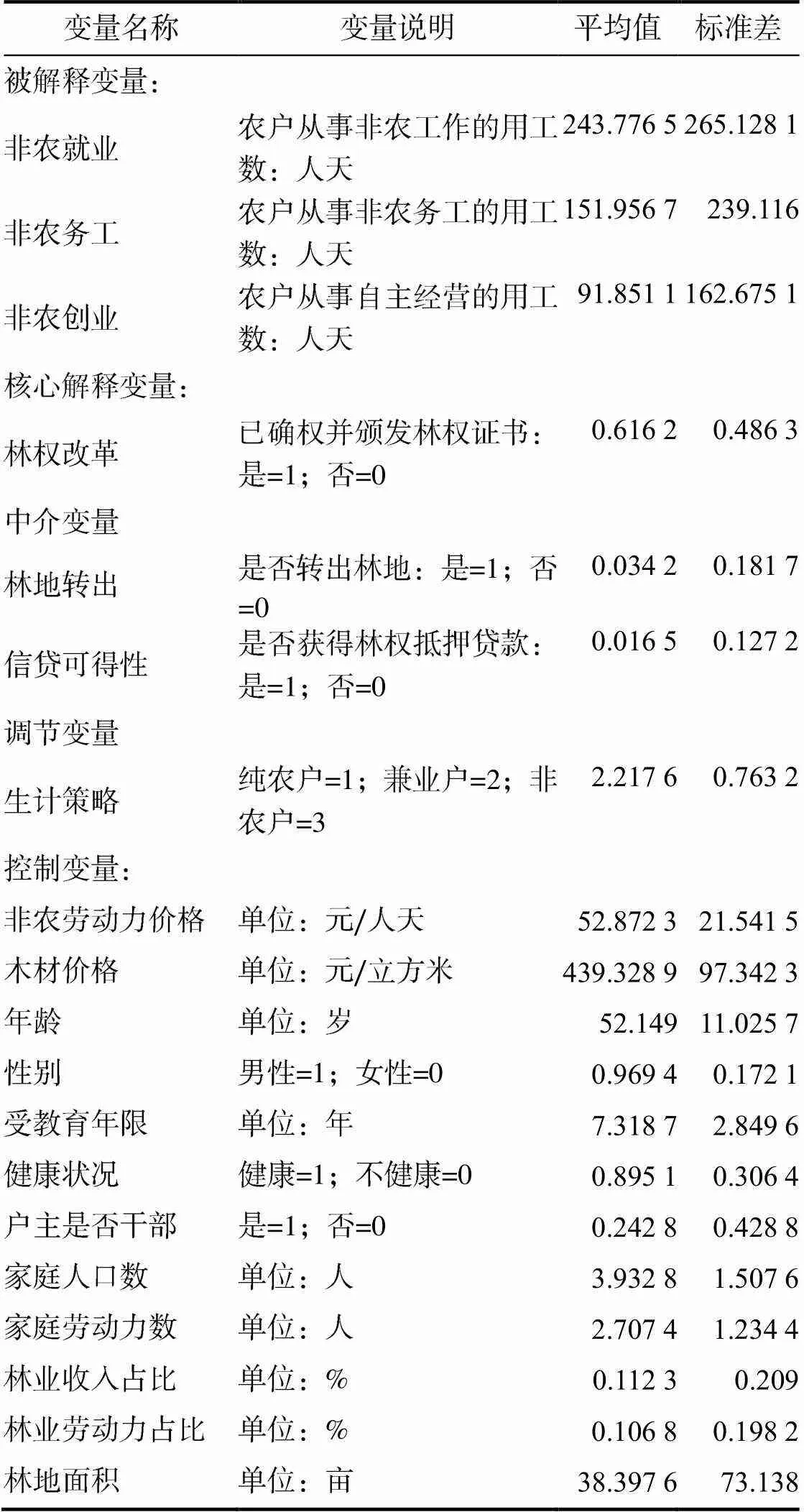

考虑其他可能影响农户非农就业的因素,本文将控制变量归纳为3个维度:其一,市场特征变量。涉及非农劳动力价格和木材价格指标。其二,农户特征变量。涉及户主年龄、性别、受教育年限、健康状况和户主是否干部、家庭人口数、家庭劳动力数、林业收入占比和林业劳动力占比指标。其三,资源特征变量。涉及林地面积指标。需要指出的是,控制变量若为二分虚拟变量,则继续采取0和1进行赋值;否则,需要对实际数值采取对数化形式处理。本文实证模型所涉及主要变量的说明和描述性统计见表1。

(三)实证方法

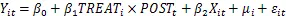

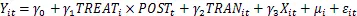

1.双重差分模型

考虑到林权改革政策具有试点先行、再全面推行的渐进式特征,本文采用双重差分模型识别林权改革与农户非农就业的因果关系,双重差分模型基本思想在于构建受政策影响农户(实验组)和未受政策影响农户(控制组)两个组别,通过比较实验组和控制组在政策发生前后农户非农就业的相对差异来评估政策效应,以期有效克服模型中可能存在的潜在内生性问题,进而准确解释政策实施效果。模型构建如下:

表1 变量说明和描述性统计

2.中介效应模型

本文主要参考温忠麟等[39]的研究方法,通过检验林地转出和信贷可得性的中介效应,可以解释林权改革影响农户非农就业的作用机理,中介效应模型构建如下:

3.调节效应模型

为检验生计策略是否能够作为调节变量改变林权改革对农户非农就业的影响,本文在基准模型基础上引入林权改革和生计策略的交叉项来识别生计策略在林权改革影响农户非农就业中的调节作用,调节效应模型构建如下:

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

本文采用逐步回归方式对式(7)进行回归估计,即首先只对林权改革进行回归,然后加入市场特征、农户特征和资源特征,进一步检验模型估计结果的稳健性。表2结果显示:林权改革在1%统计水平上对农户非农就业具有显著正向效应,与理论分析一致,假说1得到证实。从非农就业类型来看,林权改革使得农户非农务工的劳动力投入大约增加了8.4%,非农创业的劳动力投入大约增加了9.09%。因此,林权改革通过明晰产权归属和承包关系,可以有效降低土地“粘性”对家庭劳动力的捆绑,进而激励农户积极参与非农就业。

表2 林权改革对农户非农就业的影响

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%统计水平上显著,下表同。

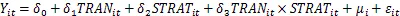

(二)稳健性检验

为进一步强化模型回归结果的稳健性,本文还进行了一系列稳健性检验。一是以所在县域林地确权比例替代农户层面的林权改革作为其表征变量,能够在一定程度上避免林权改革试点时可能出现的自选择倾向。表3结果显示,林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业具有显著正向效应,且经济显著性有所上升,回归结果较为稳健。二是较早作为试点实验林权改革政策的省份相比于其他省份更具典型性,因此,在全样本中剔除试点实施林权改革的辽宁、浙江、福建、江西四省后,林权改革估计系数依然在1%统计水平上对农户非农就业、非农务工和非农创业具有显著正向效应。三是在林权改革推进过程中,相关影响农户非农就业的政策同时交叉运行,可能导致基准回归结果存在潜在偏误。因此,在控制采伐限额管理制度、森林保险制度、林业补贴和参加林业专业合作组织政策干扰下,虽然经济显著性有所下降,但林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业的正向效应仍然存在。

表3 稳健性检验

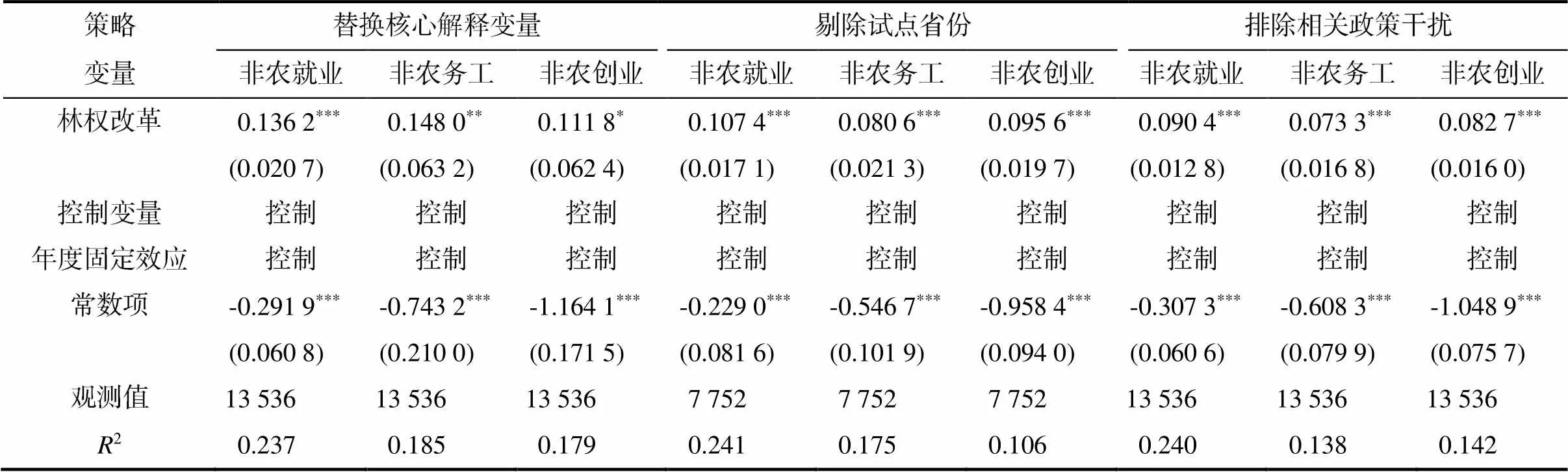

(三)平行趋势检验

由于开始试点实施林权改革的省、市、县或村可能不是基于随机性原则所确定,这将违背双重差分模型的共同趋势假设前提条件。因此,在使用双重差分模型前,需要先对其平行趋势假设进行检验,以此确保实验组与控制组在政策冲击之前不具有系统性差异。一是本文借鉴Li等[40]的做法,在基准模型基础上加入村庄特征变量和时间变量的交互项,通过控制不同村庄特征的时间趋势来排除由于村庄特征的时间趋势变化而可能导致实验组和控制组存在的非平行趋势。表4结果显示,林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业依然具有显著的正向效应。二是本文借鉴Moser等[41]的做法,在基准模型基础上加入地区固定效应和时间变量的交互项。结果显示,林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业的显著正向效应依然稳健,这便在一定程度上为林权改革选择的外生性提供了有力支撑[42]。

表4 平行趋势检验

(四)安慰剂检验

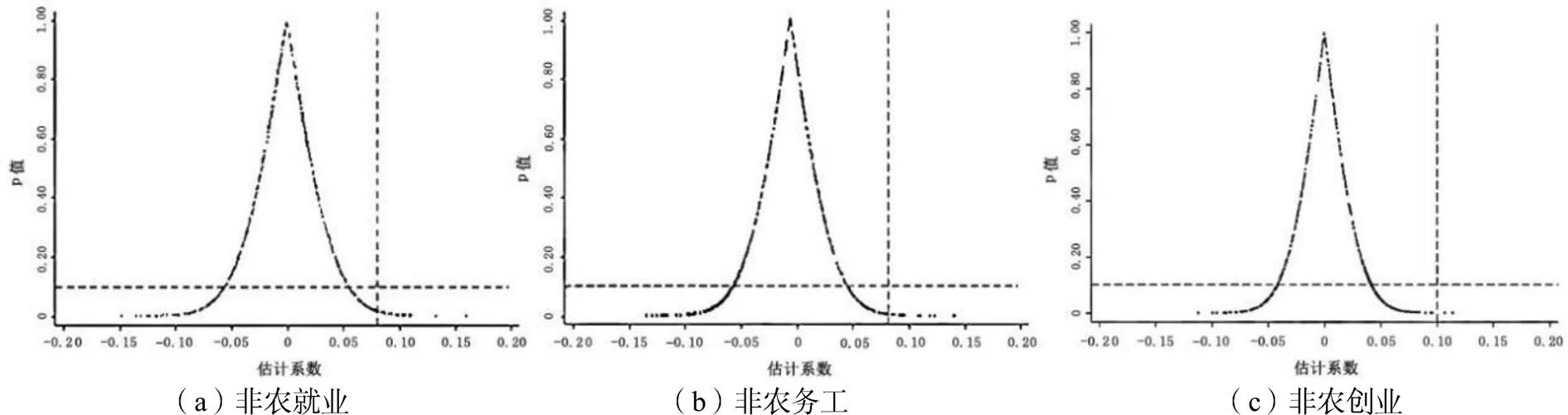

为进一步验证本文实证结果是否还受其他不可观测因素的干扰,本文借鉴Cai等[43]的做法,对样本农户随机性地分配“虚拟”林权改革实施年份来进行安慰剂检验。具体地,随机抽取2003—2017年中的任意一年作为林权改革实施年份,在控制农户特征、市场特征、资源特征和年度固定效应之后,进行500次双重差分估计。在此过程中,随机生成的实验组林权改革估计系数应当不显著拒绝零,否则,说明基准模型设置存在偏误。图1为农户非农就业、非农务工和非农创业安慰剂检验的系数分布。结果显示,安慰剂检验下林权改革估计系数多集中分布在0点附近,说明随机生成的“虚拟实验组”没有产生显著的政策效果,并且林权改革估计系数所对应值大多数都大于0.1,拒绝了安慰剂检验的估计结果和真实估计结果不存在差异的原假设,表明基准模型估计结果具有较强的稳健性。

图1 安慰剂检验

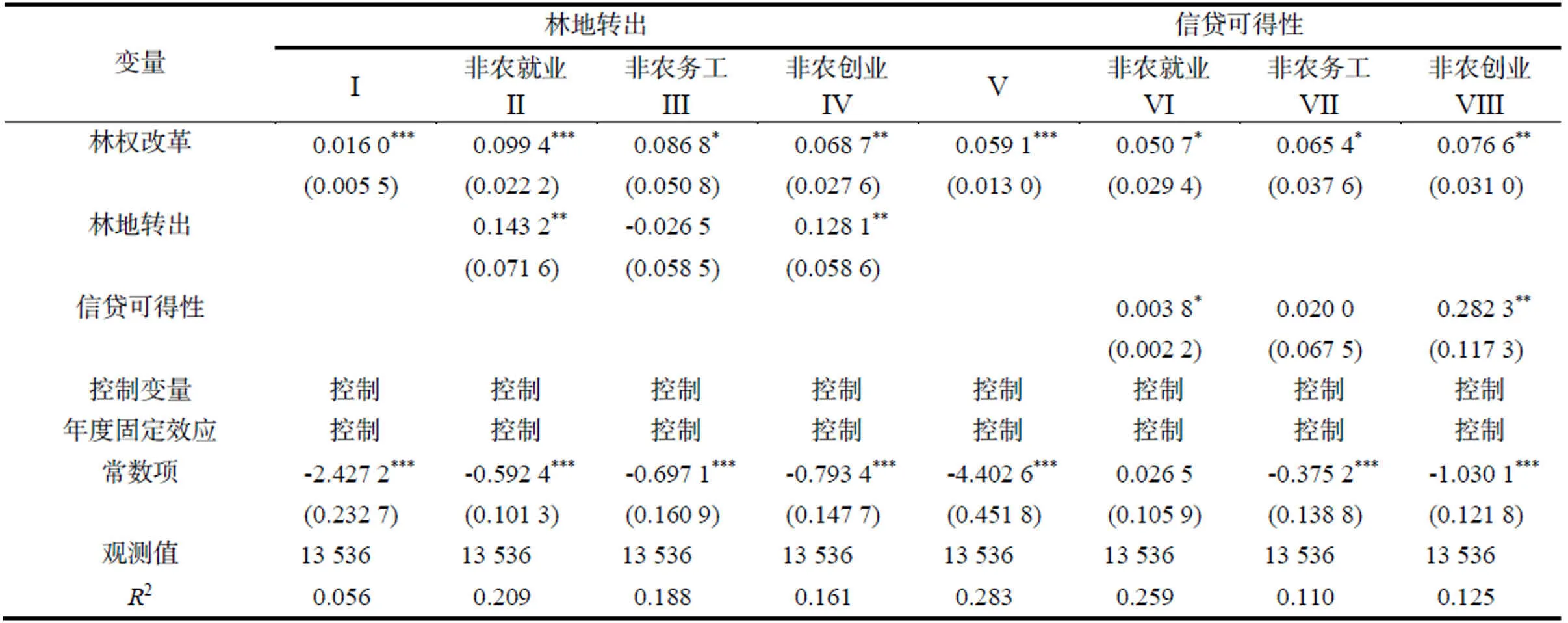

(五)中介效应分析

为进一步检验林权改革通过林地转出和信贷可得性而间接影响农户非农就业的中介效应。表5结果显示,首先,林权改革对林地转出在1%统计水平上具有显著正向效应(列Ⅰ),随后将林地转出作为控制变量纳入基准回归模型中,林权改革和林地转出对农户非农就业至少在5%统计水平上具有显著正向效应(列Ⅱ)。因此,在林权改革影响农户非农就业的机制检验中,林地转出具有中介作用,与理论预期一致,假说2得到证实。其次,林权改革对信贷可得性在1%统计水平上具有显著正向效应(列Ⅴ),随后将信贷可得性作为控制变量纳入基准回归模型中,林权改革和信贷可得性对农户非农就业均在10%统计水平上具有显著正向效应(列Ⅵ)。因此,在林权改革影响农户非农就业的机制检验中,信贷可得性具有中介作用,与理论预期一致,假说3得到证实。最后,分非农就业类型来看,林地转出和信贷可得性在林权改革影响农户非农创业中具有中介作用(列Ⅳ和列Ⅷ),但对农户非农务工的中介作用并不成立(列Ⅲ和列Ⅶ)。究其原因:一方面,相比于劳动力持续性需求更高、资金需求量更大的非农创业,非农务工具有更为明显的短期性、阶段性、灵活性、资金需求量更小的就业特点,往往容易造成非农务工收入不稳定,加上因产业结构调整引致的非农就业技能不足和个人年龄增长、健康状况恶化所导致的较高非农务工失业风险,致使农户为规避无地可种的困境,需要保留一定的林地作为其失业后生存和生活的“最后保障”,因而从事非农务工的农户表现出在“离农”过程中并不倾向“离地”,虽然“进城”,但并没有“弃地”。此外,林业生产的灵活性和非农务工的短期性特征使得农户往往能够实现林业生产和非农务工的兼顾,造成林权改革后从事非农务工农户转出林地和以林地产权作为抵押品来申请信贷资金的意愿较低,这也就是林权改革在影响农户非农务工过程中林地转出和信贷可得性不具有中介作用的原因所在;另一方面,相比于以劳动力需求为主导的非农务工,非农创业则对周转资金需求更大,农户在非农创业过程中面临更高的融资压力,而林权改革通过赋予林地承包经营权贷款融资功能以提升农户信贷可得性,不仅能够有效缓解其在非农创业过程中受到的信贷约束,保障生产经营活动的有序运转,而且能够激发新的投资需求,推动富有创业能力和创业热情的农户开展多元化的创业活动。

表5 中介效应检验

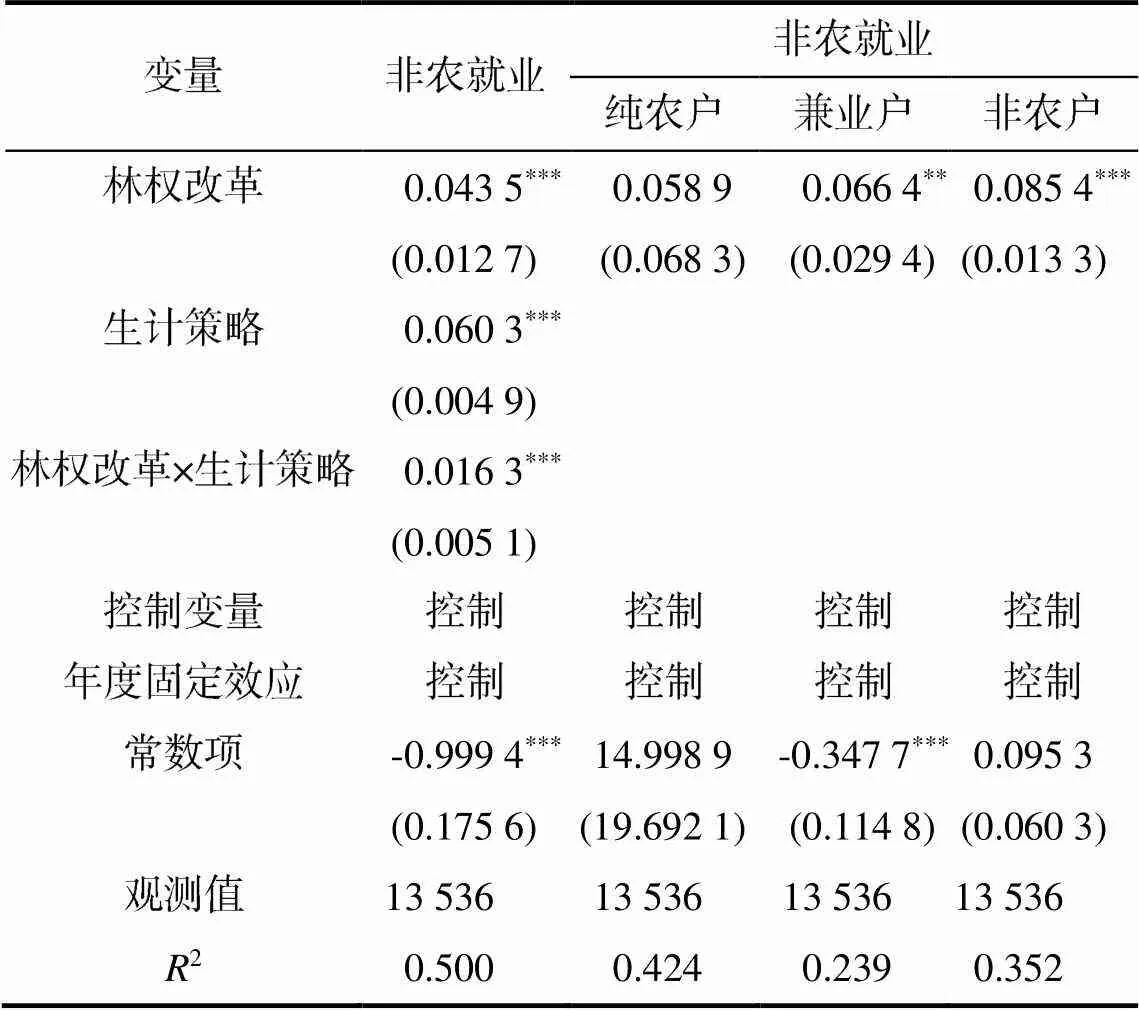

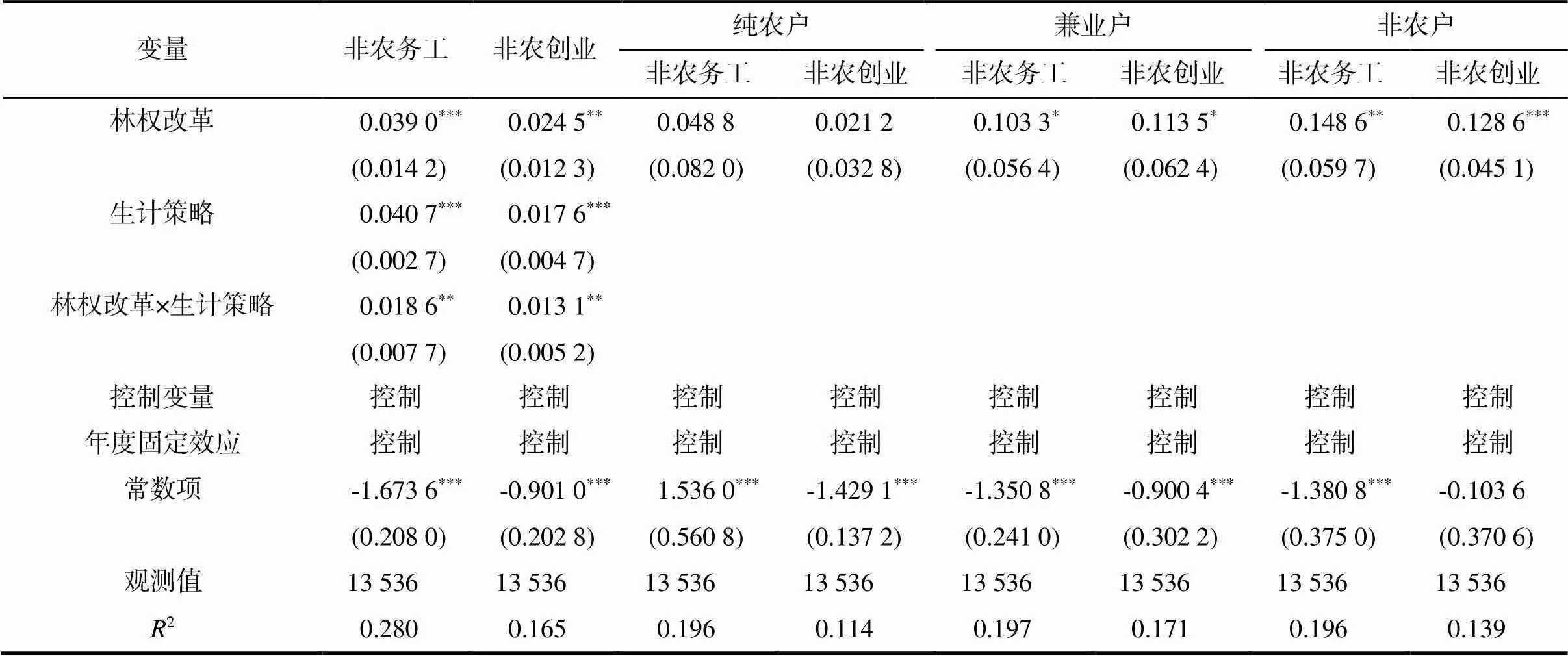

(六)调节效应分析

鉴于林权改革对农户非农就业具有显著影响,有必要进一步考察并准确识别政策效应发挥的边界条件。对于选择不同生计策略的农户,林权改革对其非农就业的影响可能存在明显差异,这里主要关注林权改革和生计策略交叉项的估计结果。结果显示,林权改革和生计策略交叉项估计系数在1%统计水平上对农户非农就业具有正向效应(表6),分非农就业类型来看,林权改革和生计策略交叉项估计系数均在5%统计水平上对农户参与非农务工和非农创业具有显著正向效应(表7),说明生计策略在林权改革影响农户非农就业、非农务工和非农创业中具有显著正向调节作用,即生计策略非农化程度越高,林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业的正向效应越强。分组回归结果显示,林权改革至少在5%统计水平上对兼业户和非农户非农就业具有显著正向效应,而对纯农户非农就业并无显著影响(表6)。分非农就业类型来看,林权改革至少在10%统计水平上对兼业户和非农户的非农务工和非农创业具有显著正向效应,而对纯农户的非农务工和非农创业并无显著影响(表7),且在生计策略非农化程度较高的农户样本中,例如非农户,林权改革对其非农就业、非农务工和非农创业的正向效应更大,进一步佐证了上述观点。与理论预期一致,假说4得到证实。

表6 调节效应检验(一)

表7 调节效应检验(二)

(七)林权改革对农户非农就业的动态影响

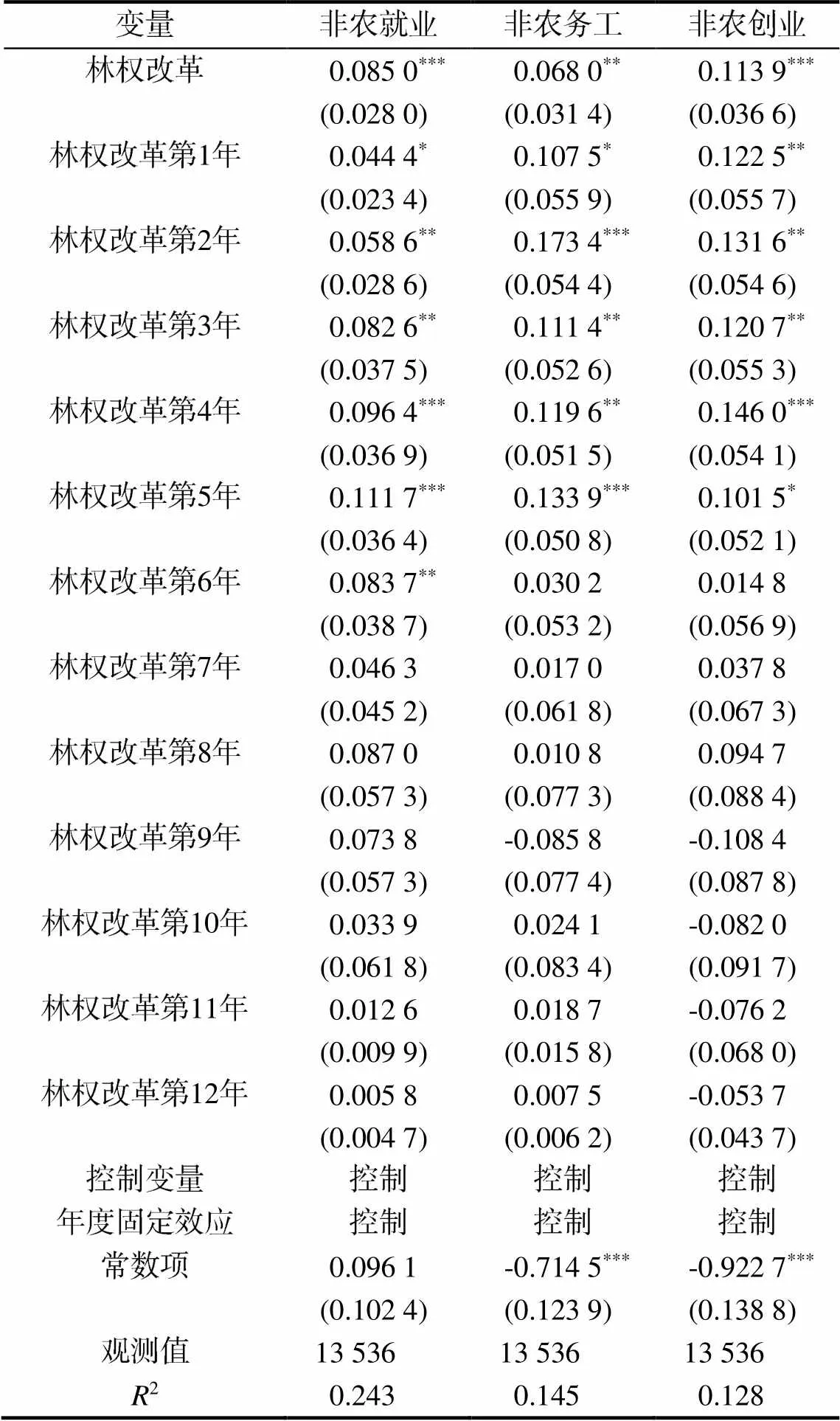

前文实证结果已经证明,林权改革对农户非农就业具有显著正向效应,但是,这种效应是否稳定且长期,需要进一步从长期视角识别林权改革的政策效应。本文使用间接估计方法对此进行论证。间接估计方法基本思路是:如果林权改革使得农户非农就业连续两年具有显著正向效应,那么政策的激励效果就是肯定的;反之,如果只在政策当年具有显著正向效应,而在次年的激励效应不显著,则说明激励效应并不具有可持续性。表8结果显示,林权改革对农户前6年非农就业均具有显著正向效应,从第7年起正向效应开始衰减;从非农就业类型来看,林权改革对农户前5年非农务工和非农创业均具有显著正向效应,从第6年起正向效应开始衰减。以上实证结果再次证实,农户面对林权改革的行为决策与投入决策具有一致性和持续性。

表8 林权改革对农户非农就业的动态影响

五、结论与启示

本文利用全国9省(区)18县农户调查数据,运用双重差分模型检验了林权改革对农户非农就业的影响。研究发现:第一,林权改革显著激励了农户非农就业、非农务工和非农创业,且通过平衡趋势检验、安慰剂检验等一系列稳健性检验证实,结果具有可靠性。第二,在林权改革影响农户非农就业的过程中,农户的行为决策与投入决策具有一致性和持续性。第三,林地转出和信贷可得性在林权改革影响农户非农就业过程中具有中介效应,从非农就业类型来看,此中介效应只显著存在于农户非农创业过程中,对农户非农务工并不成立。第四,生计策略在林权改革影响农户非农就业、非农务工和非农创业过程中具有正向调节效应,即生计策略非农化程度越高,林权改革对农户非农就业、非农务工和非农创业的正向效应越强。

基于上述结论,本文得出如下启示:第一,在深化林权改革工作中应该严格控制林地再调整,解决集体林地林木权属不清导致的林权纠纷、责权利不明导致的利益分配不合理等历史遗留问题,建立纠偏机制,破除农村劳动力自由流动的制度性障碍,引导资源禀赋较差的农户积极打破人地资源束缚,实现家庭非农就业增收。第二,推进和完善林地流转交易的市场化和规范化,有效发挥林地流转对农户非农就业劳动力和资产的内生配置效应,形成农村林地、资本、劳动力等生产要素的有序流动和市场化的互动互联,进而为农户非农就业过程中各生产要素的优化配置提供有力支撑,在整体上实现提高林地利用效率和充分非农就业的共赢。第三,建立和完善林权抵押贷款风险补偿机制以消除规模小且细碎化的林权抵押物处置困难的问题,进而提高正规金融机构信贷服务供给的积极性;应依据农户家庭非农就业行为决策偏好、资金需求属性,通过优化林权抵押贷款制度或完善林权抵押交易市场以合理匹配农村劳动力非农就业结构,例如,通过拓宽林权抵押贷款内容以扶持非农创业农户的发展和壮大,尤其是本地非农企业,不仅能够反哺非农务工农户的就业需求,丰富其就业选择,还能满足非农创业农户对资本和劳动力的需求,从而实现非农创业农户和非农务工农户的有机结合和利益共赢。第四,加强构建林权流转和林权抵押融资政策与非农务工农户就业特征相匹配的协调机制,积极探索林地入股、林地信托、林地证券等新型林地流转或林业金融形式,进一步挖掘林地流转和林业金融的市场活力。第五,针对性地支持和鼓励具有林地资源禀赋优势或生产比较优势的农户探索发展当地优势特色产业,开展林业适度规模经营,重视以农为主农户生计策略的多元化引导,为其非农就业提供必要的资金和政策支持。

[1] 李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136,207.

[2] 秦伟平,李豫新.制度变迁影响下的劳动力转移分析[J].农村经济与科技,2007(1):39-40.

[3] NORTH D C.Structure and Change in Economic History[M].New York:Norton,1981.

[4] JANVRY A D,EMERICK K M,GONZALEZ N M,et al.Delinking land rights from land use:Certification and migration in Mexico[J].American Economic Review,2015,105(10):3125-3149.

[5] CHERNINA E,DOWER P C,MARKEVICH A.Property rights,land liquidity,and internal migration[J].Journal of Development Economics,2014,110(9):191-215.

[6] 许庆,刘进,钱有飞.劳动力流动、农地确权与农地流转[J].农业技术经济,2017(5):4-16.

[7] 刘晓宇,张林秀.农村土地产权稳定性与劳动力转移关系分析[J].中国农村经济,2008(2):29-39.

[8] 李停.农地产权对劳动力迁移模式的影响机理及实证检验[J].中国土地科学,2016,30(11):13-21.

[9] GILES J T,MU R.Village political economy,land tenure insecurity,and the rural to urban migration decision:Evidence from China[J].Social Science Electronic Publishing,2014,100(2):1-57.

[10] RUPPELLE M,DENG Q H,LI S,et al.Land rights insecurity and temporary migration in rural China[R]. IZA discussion papers,2009.

[11] 张笑寒,黄贤金.论农地制度创新与农业劳动力转移[J].中国人口·资源与环境,2003(5):46-50.

[12] 杨金阳,周应恒,黄昊舒.农地产权、劳动力转移和城乡收入差距[J].财贸研究,2016,27(6):41-53.

[13] MULLAN K,GROSJEAN P,KONTOLEON A.Land tenure arrangements and rural–urban migration in China[J].World Development,2011,39(1),123-133.

[14] VALSECCHI M.Land property rights and international migration:Evidence from Mexico[J].Journal of Development Economics,2014,110(9):276-290.

[15] 陶然,徐志刚.城市化、农地制度与迁移人口社会保障——一个转轨中发展的大国视角与政策选择[J].经济研究,2005(12):45-56.

[16] 陈会广,刘忠原.土地承包权益对农村劳动力转移的影响——托达罗模型的修正与实证检验[J].中国农村经济,2013(11):12-23.

[17] MA X L,HEERINK N,IERLAND E V,et al.Land tenure insecurity and rural-urban migration in rural China[J].Papers in Regional Science,2016,95(2):383-406.

[18] LI J,YAO Y.Egalitarian land distribution and labor migration in rural China[J].Land Reform, Land Settlement and Cooperatives,2002(1):80-91.

[19] MA X L,HEERINK N,IERLAND E V,et al.Land tenure security and land investments in Northwest China[J]. China Agricultural Economic Review,2013(5):281-307.

[20] 仇童伟,罗必良.农地调整会抑制农村劳动力非农转移吗?[J].中国农村观察,2017(4):57-71.

[21] FENG S,HEERINK N.Are farm households' land renting and migration decisions inter-related in rural China?[J].NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences,2008,55(4):345-362.

[22] BRAUW A D,MUELLER V.Do limitations in land rights transferability influence mobility rates in Ethiopia?[J]. Essp Working Papers,2012,21(4):548-579.

[23] YIN R S,YAO S B,HUO X X.China' s forest tenure reform and institutional change in the new century:What has been implemented and what remains to be pursued?[J].Land Use Policy,2013,30(1):825-833.

[24] 王庶,岳希明.退耕还林、非农就业与农民增收——基于21省面板数据的双重差分分析[J].经济研究,2017,52(4):106-119.

[25] XU J,HYDE W F.China’s second round of forest reforms:Observations for China and implications globally[J]. Forest Policy and Economics,2019,98:19-23.

[26] 孔凡斌,杜丽.新时期集体林权制度改革政策进程与综合绩效评价——基于福建、江西、浙江和辽宁四省的改革实践[J].农业技术经济,2009(6):96-105.

[27] 刘小强,徐晋涛,王立群.集体林权制度改革对农户收入影响的实证分析[J].北京林业大学学报(社会科学版),2011,10(2):69-75.

[28] 许庆,陆钰凤.非农就业、土地的社会保障功能与农地流转[J].中国人口科学,2018(5):30-41,126-127.

[29] 蒋宏飞.集体林权改革制度下农户劳动力分配情况分析——基于辽宁省农户调查数据[J].林业经济问题,2012,32(1):1-7,13.

[30] 张蕾,文彩云.集体林权制度改革对农户生计的影响——基于江西、福建、辽宁和云南4省的实证研究[J].林业科学,2008(7):73-78.

[31] 何文剑,王于洋,江民星.集体林产权改革与森林资源变化研究综述[J].资源科学,2019,41(11):2083-2093.

[32] PLACE F,OTSUKA K.Land tenure systems and their impacts on agricultural investments and productivity in Uganda[J].Journal of Development Studies,2002,38(6):105-128.

[33] ROBINSON E J Z.Reassessing the interaction between investment and tenure uncertainty[J].Environment and Development Economics,2005,10(2):143-157.

[34] BESLEY T.Property rights and investment incentives:Theory and evidence from Ghana[J].Journal of Political Economics,1995,103(5):903-937.

[35] BRASSELLE A S,GASPART F,PLATTEAU J P.Land tenure security and investment incentives:Puzzling evidence from Burkina Faso[J].Journal of Development Economics,2002,67(2):373-418.

[36] 李江一.农地确权对农民非农业劳动参与的影响[J].经济科学,2020(1):113-126.

[37] 尹鸿飞,张兵,郝云平.信贷约束与农村家庭创业绩效:影响效应及损失估算[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(6):76-89.

[38] 王丽双,王春平,武桂梅,等.农户分化对农村土地流转的影响研究——基于铁岭农村的实证调查[J].农业经济,2014(9):76-78.

[39] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[40] LI P,LU Y,WANG J.Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J].Journal of Development Economics,2016,123:18-37.

[41] MOSER P,VOENA A.Compulsory licensing:Evidence from the trading with the enemy act[J].The American Economic Review,2012,102(1):396-427.

[42] 周黎安,陈烨.中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计[J].经济研究,2005(8):44-53.

[43] CAI X Q,YI L,WU M Q,et al.Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. Journal of Development Economics,2016,123:73-85.

The impact and mechanism of the reform of collective forestland tenure on rural households’ off-farm employment

WEI Jian1, LIU Can2*, ZHANG Dahong1

(1. College of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China; 2. China National Forestry and Grassland Development Research Center, Beijing 100714, China)

Based on the survey data of 18 counties in 9 provinces, the impact and the mechanism of the reform of collective forestland tenure on rural households’ off-farm employment have been analyzed empirically by adopting difference in difference model. The study found that the reform of collective forestland tenure has a significant positive effect on rural households’ off-farm employment, off-farm work and off-farm entrepreneurship, and the reliability of the empirical results have been verified through robustness test, parallel trend test and placebo test. The analysis of its mechanism shows that forest land transfer and credit availability have a mediating effect on the impact of the forest rights reform on rural households’ off-farm employment. From the perspective of the types of off-farm employment, the mediating effect is only significant in the process of off-farm entrepreneurship, but not in the off-farm work. Besides, livelihood strategy shows positive moderating effects on the impact of the forest rights reform on the process of rural households’ off-farm employment, off-farm work and off-farm entrepreneurship.

the reform of collective forestland tenure; off-farm employment; forestland outflow; credit availability; livelihood strategy

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.05.004

F326.2

A

1009–2013(2022)05–0029–12

2022-09-02

国家自然科学基金面上项目(71873043;71673066)

魏建(1993—),男,福建平潭人,博士研究生,主要从事林业经济理论与政策方面的研究。*为通信作者。

责任编辑:李东辉