昌吉市动物布病防控试点工作经验浅谈

2022-10-26张世伟

张世伟

(新疆昌吉市动物疾病预防控制中心,新疆 昌吉 831100)

布鲁氏菌病(简称布病)是由布鲁氏菌侵入机体引起的一种人畜共患传染病。它由胞内致病菌布鲁氏菌引起,以动物为主要宿主,人类是其第二主要宿主[1]。我国是布病感染较为严重的国家,人感染布病主要来自于患病动物及其产品,我国与人布病有关的传染源主要是患病羊、牛[2]。人感染布鲁氏菌的后全身乏力,间歇性发热或低热,多汗,咳嗽有白痰,发生大关节游走性疼痛,肌肉酸痛,男性病人还常表现睾丸肿大疼痛,影响生育。为有效遏制人间、畜间布病上升趋势,2015年,昌吉市作为自治区布病防控试点县市之一,在自治区专家组指导下开展布病防控试点工作;2017年中国动物疫病预防控制中心在新疆昌吉市实施布病综合防控试点,结合昌吉市布病防控工作实际,昌吉市动物疾病预防控制中心积极组织防疫人员,选定试验检测动物,实施牛羊免疫抗体跟踪监测试验,展开了布病综合防控试点工作,为布病进一步防控净化提供更为科学的依据。

1 基本情况

2011年昌吉市畜间布病监测:奶牛8237头,检出阳性93头,阳性率1.13 %;羊布病监测1 260只,阳性9只,阳性率0.71 %。

2012年布病监测:奶牛6 181头,阳性牛128头,阳性率2.07 %;羊布病检疫953只,阳性11只,阳性率1.15 %。

2013年布病监测:奶牛6 060头,阳性牛275头,阳性率4.54 %;检测羊布病4 008只,阳性116只,阳性率2.89 %。

2014年布病监测:牛5 768头,检出牛布病阳性畜677头,牛布病阳性率为11.74 %;检测羊布病11 715只,检出羊布病阳性畜836只,布病阳性率为7.14 %。

2015年,本市被自治区畜牧厅确定为布病防控试点县市后,从当年5月10日开始,截止10月26日,对全市17个规模牛场、17个规模羊场和10个乡(镇)的55个行政村进行布病监测,严格按照上级要求,对“三场”全检,散养户按照饲养量的10 % 进行抽检,全市畜间布病共监测:牛13 144头,阳性847头,阳性率为6.44 %,其中规模养殖场8 890头,阳性率为7.81 %;散户牛4 254头,阳性率为3.6 %;羊32 120只,阳性为1 757只,阳性率为5.47 %,其中规模养殖场16 457只,阳性率为5.12 %,散户羊15 663只,阳性率为5.84 %。畜间布病监测牛、羊合计45 264头只,平均阳性率为5.75 %。经过监测,本市畜间布病感染比较严重,群感染率(感染群数/监测群数)牛为64.7 %,羊为94.1 %,防控形势严峻。

2016年病监测:牛3 861头,羊布病7 159只。其中昌吉市动物疾控中心兽医实验室监测牛2310头,羊4 540只,其他为乡镇兽医站实验室完成。

2017年昌吉市动物疾控中心兽医实验室完成布病检测:牛4 907头,阳性18头,阳性率0.37 %;羊3 395只,阳性2只,阳性率0.06 %。

2 畜间布病防控试点实施措施

2.1 组建布病防控队伍,落实布病防控责任

统一了布病防控的思想认识,明确责任划分。昌吉市畜牧兽医主管部门组织并抽调市动物疾病预防控制中心、动物卫生监督所和乡镇畜牧兽医站在职兽医专业技术人员、官方兽医及村级兽医防疫人员成立了“昌吉市畜间布病防控工作队”(简称“布防队”),并下设办公室,在市畜牧兽医主管部门的领导下,布防队开始实施昌吉市布病防治计划,同时负责布病防控技术指导、培训和宣传等相关工作。在免疫前后分别对参与人员进行健康体检,并建立个人健康档案,并对参加布防队的村级兽医购买“五险”,做好各项保障工作;政府将畜间布病防控的重要工作指标及主要任务纳入到兽医目标考核的年度评价指标体系中,市布病防控工作领导小组负责指导和督促各单位开展工作,及时协调解决工作中的重大问题,确保布病防控措施落到实处。

2.2 加大布病防控经费的投入

自治区在昌吉市开展畜间布病防控试点工作以来,2015-2017年,昌吉市布病防控工作在排查检测、免疫接种、监测检疫、阳性畜扑杀净化、消毒、无害化处理、人员防护等方面累计投入使用经费500多万元。

2.3 全面摸底检测检疫净化

进行畜间布病全面摸底检测检疫净化。2015-2018年,对本市所有种畜场的种畜开展了每年2次布病检疫和净化工作;非免疫的奶牛每年进行2次检疫和净化,并进行布病检疫净化的效果综合评估。对经检疫确诊的布病阳性畜按照《布鲁氏菌病防治技术规范》进行了及时扑杀;同时,按照GB16548-2006《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》要求,对布病阳性畜尸体以及流产胎儿、胎衣、排泄物、乳、乳制品等彻底进行了无害化处理。

2.4 畜间布病免疫

在全面检测检疫摸底的基础上,布病防控工作坚持“免疫为主,种畜奶畜检疫净化”的原则,根据昌吉州《关于开展动物布病免疫工作的通知》,要求防疫人员严格按照疫苗说明书剂量实施免疫,严禁防疫员进行超剂量免疫;严格按照《昌吉州布鲁氏菌病消毒技术规程》做好个人防护,要求防疫员在布病免疫工作期间口服预防药物[3],防治发生防疫人员感染事故。

(1)从2016年开始,按照《昌吉市布病免疫实施方案》对辖区内应免牛羊进行进行了牛A19弱毒活疫苗、羊型Rev-1弱毒活菌苗和羊M5减毒苗的免疫接种试点;2017年,本市按照自治区布病全面防控要求,进一步推进了牛A19弱毒活苗和羊M5弱毒活苗的强制免疫工作;2018年,对新生的羔羊、犊牛和前期布病免疫中漏免牛羊进行免疫,并对部分布病免疫效果进行评估;2019年,对超过免疫期的羊和新生羔羊、新生犊牛和新购进育肥牛进行免疫。

(2)2016-2017年累计免疫牛4.0135万头,羊51.89万只,应免率均为100 %。2018年A19疫苗免疫2.23万头,免疫密度93.7 %,M5疫苗免疫18.93万只,免疫密度92.02 %。2019年对超过免疫期的羊和新生羔羊、新生犊牛和新购进育肥牛进行免疫,共计免疫牛羊25万只(头)次,免疫密度为91 %。

2.5 布病监测

(1)制定全市布病免疫抗体监测计划,对布病免疫、检疫、净化以及病原学调查情况等进行监测和评估,并及时向有关部门和单位通报监测和评估结果。

(2)开展跟踪监测免疫抗体消长试验,为布病免疫提供指导依据。经过布病虎红平板凝集试验(RBPT)和试管凝集试验(SAT)检疫筛查后,确定了健康畜群,选定了昌吉市新峰奶牛养殖专业合作社的牛和三工镇庙工村村民杨国文的羊做试点,签订了《布病试点工作实验动物布病疫苗抗体消长规律检测合同》,严格按照合同规定进行试验,确保试验顺利进行。先对两个点的牛羊采血做布病检测,全部为阴性。选定羊后于2017年6月15日对羊进行注射布病M5-90疫苗(哈尔滨维科生物技术开发公司,批号:2017004,生产日期20170225,有效期20180224),每只1头份。2017年6月30日对牛进行注射布病A19疫苗(生产厂家新疆天康生物股份有限公司,批号:2017001,生产日期:20170320:有效期:20180319),并按要求制定采血检测时间。昌吉市选择牛43头(免A19)和羊44只(免M5),免疫前进行本地监测,免疫后每隔10 d左右进行血清学监测,连续监测6次,之后每隔15 d左右进行血清学监测连续监测8次,之后每隔30 d左右监测一次,连续监测6次,之后每隔45 d监测一次,连续监测4次。采血后采用国标GB/T18646《动物布鲁氏菌病诊断技术》中的RBPT和SAT方法进行检测。跟踪免疫抗体消长变化如表1、表2。

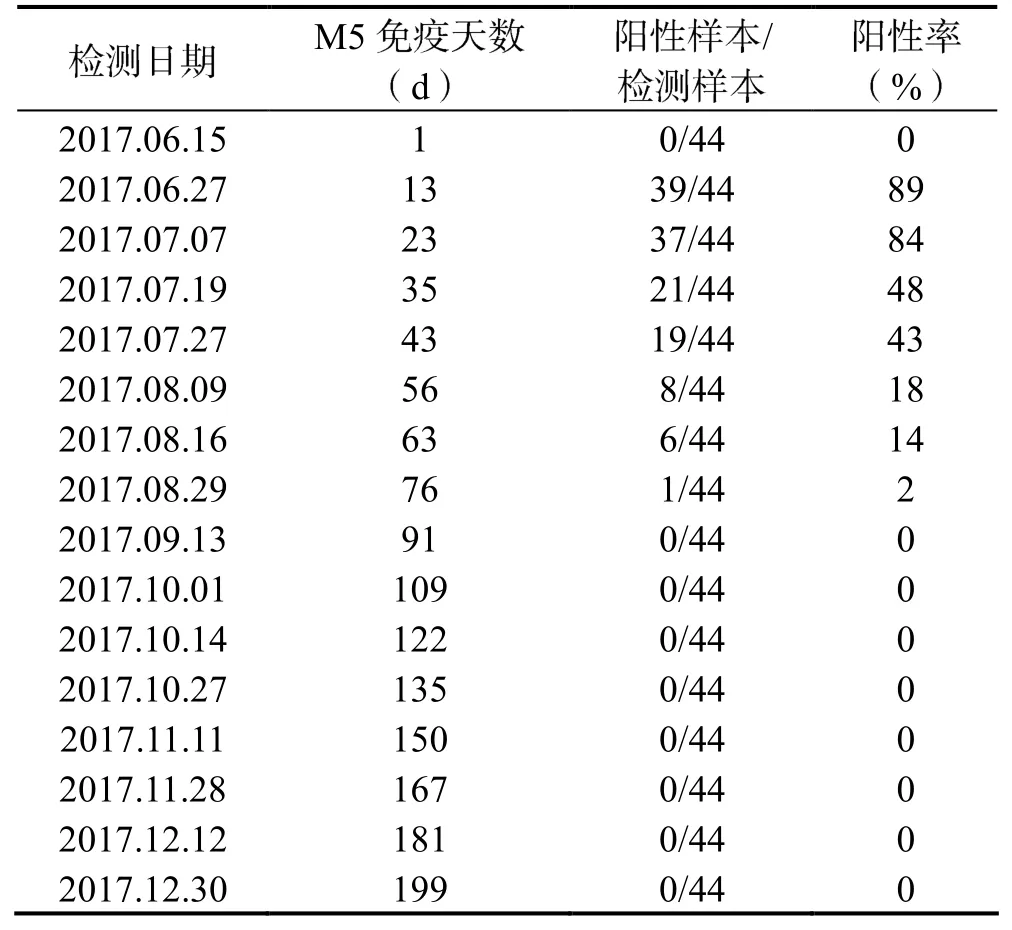

表1 羊布病M5免疫群体抗体消长变化

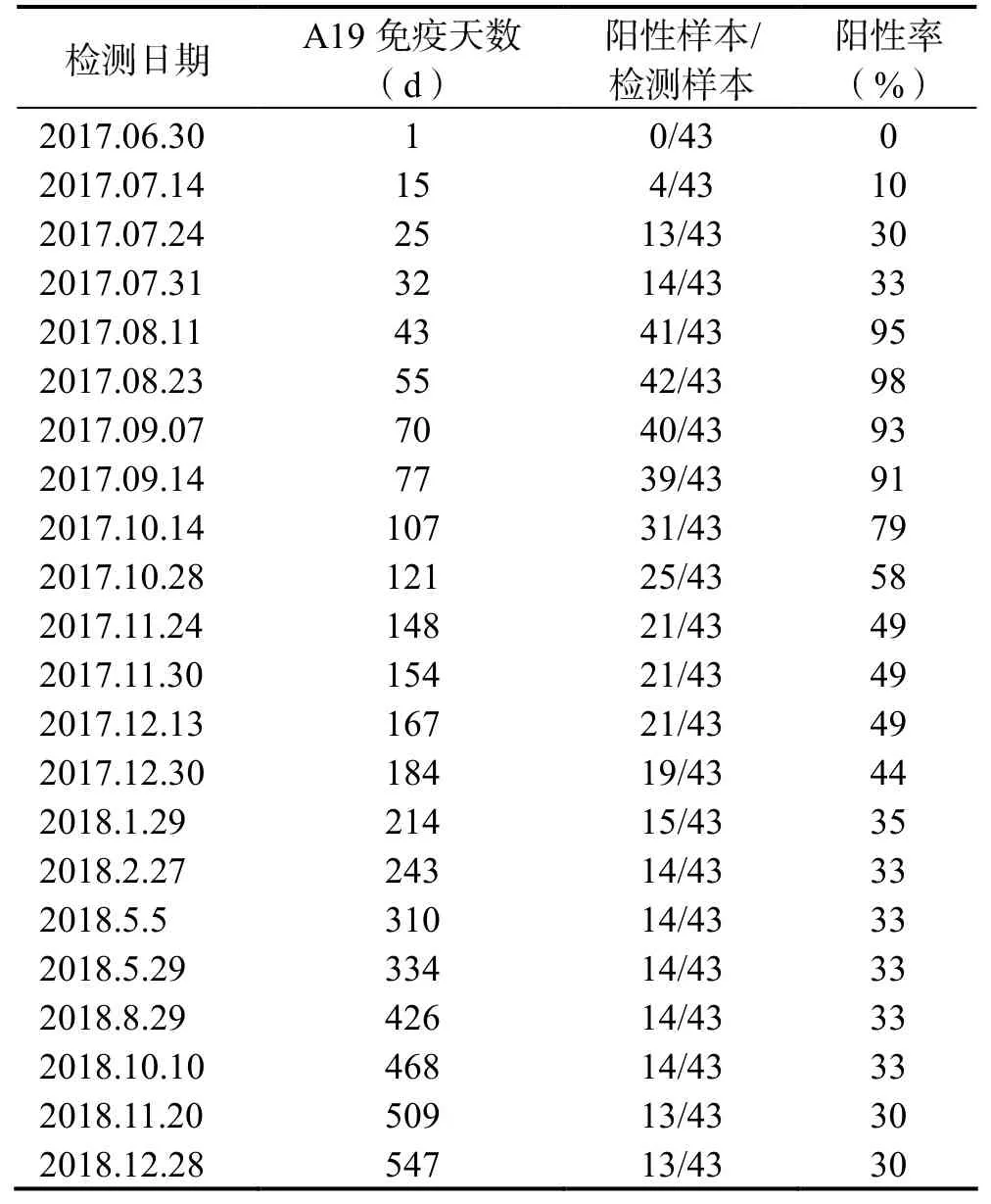

表2 牛布病A19免疫群体抗体消长变化

监测结果显示,羊自2017年6月15日打完布病疫苗13日后,转阳率最高达到89 %,后逐渐降低,打完布病疫苗90日后,转阴率为100 %。最后一次于2018年12月30日监测全部为阴性。牛自2017年6月30日打完布病疫苗后15日至55日,抗体转阳率最高,达到98 %,后逐渐降低,免疫后8个月至16个月免疫阳性率为33 %,抗体转阴率为67 % 左右,最后一次于2018年12月28日检测阳性率为30 %。

由于布鲁氏菌是细胞内寄生的细菌,经自然感染和人工免疫进入动物体后,刺激机体免疫系统,启动体液免疫和细胞免疫,体液免疫相继产生IgM抗体和IgG抗体,而且体液(血清学)免疫抗体水平会逐渐升高达到较高的峰值,随后逐渐降低到一定水平,或消失。有的布鲁氏菌种刺激机体产生的免疫抗体峰值会维持较长时间,如A19免疫牛后产生的免疫抗体;有的布鲁氏菌种刺激机体产生的免疫抗体水平很快达到峰值,且维持时间较短,很快又降至很低,如M5免疫羊后产生免疫抗体。体液免疫是机体适应性免疫应答中的重要组成部分,在防御外来病原入侵方面发挥着重要的作用,而细胞免疫对于胞内寄生菌的清除起着主要作用[4]。目前认为,在布鲁氏菌疫苗免疫预防中,疫苗接种后通过特异性抗体检测评价免疫效果,但是布鲁氏菌病的免疫保护主要体现在细胞免疫水平,免疫抗体水平的检测只是对疫苗是否免疫成功的一个反应指标,因此抗体水平与畜群机体保护力不呈正相关[5]。通过RBPT和SAT检测的体液(血清学)免疫抗体水平,能反映布鲁氏菌疫苗是否免疫成功,若产生体液免疫抗体,那么就说明疫苗免疫获得成功。

2.6 畜间布病防控试点的社会效应

据当地卫生部门统计,2015年,全市新增布病感染人数达238例,发病率55.35/10万;2016年,新增布病感染病例199例,发病率46.28/10万;2017年,新增布病感染病例56例,发病率13.02/10万;2018年10月份新增病例40例,人间的布病感染率呈现出大幅下降的趋势。

3 布病防控存在的问题

3.1 布病的现行检测方法无法鉴别疫苗免疫和自然感染

当前疫苗免疫抗体与自然感染抗体无法进行区别鉴定,普通基层实验室采用RBPT和SAT检测不能将免疫和感染产生的抗体区分鉴定,这成为了目前确诊自然感染布病阳性畜的一大瓶颈,从而极大的影响了免疫畜群的调运、交易和布病患病畜检疫净化。鉴于现有疫苗在血清学方法诊断上无法区分疫苗免疫和自然感染[6]。通过加快推进具有鉴别诊断作用的新型疫苗审批,从根本上解决现有布病疫苗干扰临床诊断的难题[3]。

3.2 布病监测和阳性畜的扑杀净化措施未完全实施到位

目前,本市畜间布病防控主要采取牲畜全群免疫,免疫畜群基本不采取监测的防控形式,因畜群免疫前未进行布病检测,导致原畜群的阳性畜无法净化剔除,而经过强制免疫后的畜群,确因感染的阳性畜的诊断难度增大了,致使免疫后的畜群的流动、调运更增加了布病传播的风险。布病的免疫实施,最好先进行畜群全群监测、扑杀阳性畜,确定健康群,再进行免疫接种工作,对免疫期之后布病检疫净化创造有利客观条件。

3.3 防疫人员待遇低

布病防控需大量人员,由于防控是一个复杂的系统工程,加之现在口蹄疫、小反刍、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作不断加强,村级防疫人员工资待遇普遍较低,亟待提高村级防疫员的收入待遇。

3.4 免疫与监测相结合不到位,未能有效控制布病传播

布病免疫抗体消长跟踪试验为布病防控技术的推广提供了具体的免疫抗体效价数据,为今后布病大规模免疫防控提供有力支撑。前提是,布病防控必须在免疫前进行群体监测、净化后,再开展整群免疫,才能有效控制布病的发生和传播。

3.5 社会宣传不到位,布病防控知识未普及

需加强宣传工作,相当一部分群众对布病了解不够,无人畜共患病防范意识。加大科普、让科学认识和防控布病成为共识,应调动并联合多部门,利用广播,电视、报纸宣传册、讲座等多种方式,宣传布病是人畜共患病,特别是职业人群和高危人群进行布鲁氏菌病防治知识的宣传和培训,使市民真正了解到布病对人民健康的危害和畜牧业发展的影响,普及防控知识,提高自我防护意识[7],掌握防控措施。

4 经验和建议

4.1 加强合作,统筹协调

布病作为一种人畜共患传染疾病,越来越受到社会重视,各地相关部门做好统筹协调工作,互通信息,在第一时间进行联合流行病学调查,抓住最佳的阳性畜检测时机[8]。

4.2 先检后免、免检结合

以《中华人民共和国动物防疫法》和《布鲁氏菌病防治技术规范》为准则,坚持“免疫为主,先检后免、免检结合”的原则,“端口前移、重心下沉”,充分发挥县、乡、村三级网的联防联控优势,实施“人畜同步、分区防制、以点带面、集中连片”的联防联控模式,全面推进“免疫、检疫、监测、消毒、淘汰”等相应防制措施,逐步控制和消除布病对人民身体健康和畜牧业发展的危害[3]。

4.3 进一步强化布病检疫监管

加强种畜场的检疫净化工作,从源头上控制布病的传染,有效遏制畜间布病发病率蔓延势头;全面实施产地检疫加强市场、屠宰场等流通环节的检疫监管。

(1)加强活畜交易市场的监管查证验物,杜绝无布病检疫合格证的牛羊进入市场交易,必须持合法有效的动物检疫合格证明进行交易,外来牲畜进入交易前,若无检疫证明的一律按100 % 进行检疫,有检疫证明的实行10 % 抽检(经检疫有阳性病例的,必须对全群牲畜进行100 % 复检),未检出阳性的可进行交易。

(2)加强从外县(市)引进牲畜的监管,严格执行动物生态区域调运审批备案,调入后报验和隔离检疫制度;各公路动物卫生监督检查站在查证验畜验物时,要对所有动物检疫合格证明上未标注布病免疫时间的牛羊用布病快速检测试纸条进行抽检,发现布病阳性牛羊则需全群检测。

(3)有调运牛羊均需要在动物检疫合格证明上标注布病免疫时间或标注来自布病非免疫区,严禁从疫区调运牲畜,调运牲畜必须具有合法的检疫证明,进入调入地后按《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规进行隔离饲养和全群检疫,经隔离观察30~45 d,再对全群牲畜进行布病实验室检测,确认无疫后才能混群饲喂。

(4)加强对养殖场(户)动物防疫条件审核及平时防疫制度落实情况的监督。

4.4 建立完善的监测净化及补偿机制,加大扑杀及无害化处理力度

根据布病发病特点,指导养殖场户、活畜交易市场等场所做好本场所的消毒和人员的防护工作,对被感染布病牛羊污染的场、圈舍、车辆、用具等物品进行反复彻底的清洗消毒,确保有效切断布病传播途径。对辖区内所有种畜场的种畜实施每年2次布病检疫净化,非免疫的奶牛开展2次检疫净化并进行布病检疫净化效果评估,对所有确诊的布病阳性牲畜按照《布鲁氏菌病防治技术规范》规定及时进行扑杀,并进行无害化处理。布病防控艰难的关键是养殖户对阳性畜扑杀后经济损失的补偿不能达成一致,政府部门应制定相关的布病补偿评估机制来促进布病检测工作的顺利有序开展。

4.5 布病疫苗管理和人员防护

建立完善的布病疫苗管理制度。设置布病疫苗管理员,专人负责布病疫苗管理。防止发生布病弱毒活疫苗生物安全事故,严格规范其储存及使用管理,布病防控工作设置了专职的“布病疫苗保管员”,并针对布病疫苗的入库、登记、储存保管、发放、回收、消毒灭活和无害化处理对工作人员进行了专项培训,规定了村级防疫员一次领用疫苗数量,并进行核查与监管,对培训考试合格的工作人员发放上岗证[3],持证上岗。每年对布病疫苗管理工作进行检查核实,确保疫苗安全,使用有效。每个乡镇站选一名责任心强的专业技术人员进行培训,考核合格后发给布病疫苗管理员证,保障疫苗科学管理及使用。布病免疫前对防疫员进行布病防控知识和个人防护措施专项培训,每个防疫员配发布病免疫封闭式注射器,并足量配发防护服、护目镜、鞋子、口罩、帽子、手套、消毒药等防护用品,对免疫产生的废弃物进行无害化处理。确保免疫顺利进行,杜绝由于免疫而感染人的事件发生。

4.6 研发安全高效的布病灭活标记疫苗

免疫是防控布病的主要措施之一,建议国家加大研发力度,尽早研发出更为安全高效的疫苗。一是可有效预防牲畜布病。二是可以区分免疫牲畜和自然感染牲畜。三是对人员无害。期待新型疫苗早日研发成功,应用于生产,早日实现畜间布病的防控净化目标,人间布病感染也将得以根除。