播种密度对雨养夏玉米产量形成的调控效应

2022-10-26刘树宇蔡学超孙立朋

王 茜,刘树宇,刘 水,蔡学超,孙立朋

(1.天津市宝坻区潮阳街道办事处,天津 301801;2.内蒙古赤峰市喀喇沁旗王爷府镇综合保障和技术推广中心,内蒙古 赤峰 024421)

华北平原玉米产量占全国总产的31.3%左右,在保障国家粮食安全方面具有重要作用。由于周年热量资源限制,在冬小麦-夏玉米周年种植模式中为保证冬小麦安全越冬,夏玉米收获期会提前,籽粒灌浆不完全,粒质量降低且含水量较高,对玉米机械收穗和机械直收籽粒造成困难,在华北平原北部地区问题更为突出。研究表明,增加种植密度可提高玉米生产力,坚实现高产稳产的重要措施。合理密植可协调作物个体与群体的关系从而影响产量,但密度过大会导致群体郁闭遮阴,单株穗粒数减少和粒质量降低,导致产量显著降低。叶片是玉米光合作用的器官,群体叶面积及叶面积指数是反映体光合能力强弱与物质积累的重要指标,叶面积指数会随着种植密度的增加而增大,群体过大导致叶片早衰,玉米生育期缩短,合理密植可以优化群体结构及叶面积系数,满足产量形成需要。干物质积累是产量形成的物质基础,种植密度增加影响干物质分配比例和产量的构成要素。低密度条件下,虽然玉米单株的生长状态较好,但群体对光能的利用率较低,产量的增加潜力受到限制;高密度条件下,植株间存在着严重的竞争,致使千粒质量、穗粒质量和穗粒数减小,最终导致产量下降。玉米群体穗数、穗粒数和千粒质量构成因素决定产量高低,种植密度增加,穗数增加,但穗粒数和千粒质量呈降低趋势,不同品种在不同生态区的适宜种植密度有较大差异。因此,研究种植密度对适宜机械籽粒直收玉米品种产量的调控效应,可为华北平原北部夏玉米高产栽培提供技术支撑。

1 材料和方法

1.1 试验设计

本试验于2021年6—10月在天津市宝坻区进行。试验采用单因素随机区组设计,处理因素为种植密度,分别为60 000、67 500、75 000、82 500、90 000株·hm,分 别 记 为PD1、PD2、PD3、PD4、PD5,设置重复3次。品种选用‘京农科728’,6月20日播种,10月14日收获,60 cm等行距播种,小区长7 m,宽3.6 m,3次重复。整地时,施用600 kg·hm复合肥(N-PO-KO:25-10-16)作底肥,拔节期和抽雄期追施225 kg·hm尿素(N:46%),开沟条施。病虫草害防治随大田管理措施进行。

1.2 测定指标及方法

1.2.1 叶面积指数 分别在吐丝期和收获期,小区取代表性样株3株,测定叶长和叶宽,长宽系数法计算单株叶面积和群体叶面积指数。

1.2.2 干物质积累与分配 在吐丝期和收获期,将测定叶面积的样株,分解为茎鞘、叶片、苞叶、穗轴、籽粒5部分,鼓风干燥箱105℃,杀青30 min后,烘干至恒质量,秤取干质量。

1.2.3 植株性状 收获期,小区连续调查20株,测定株高、穗位高、倒伏率和空杆率。

1.2.4 产量及其构成因素 收获期,实收中间3行,5 m长,测定鲜穗总质量,选取代表性样穗20穗,背阴处风干后考种脱粒,测定穗长、秃顶长、穗粗、穗行数、行粒数、百粒质量,计算穗粒数,PM8188-A谷物水分测定仪测定籽粒水分,按照14%安全含水量计算百粒质量和产量。

1.3 数据处理与分析

采用SPSS 19.0进行数据方差分析,Excel作图。

2 结果与分析

2.1 农艺性状

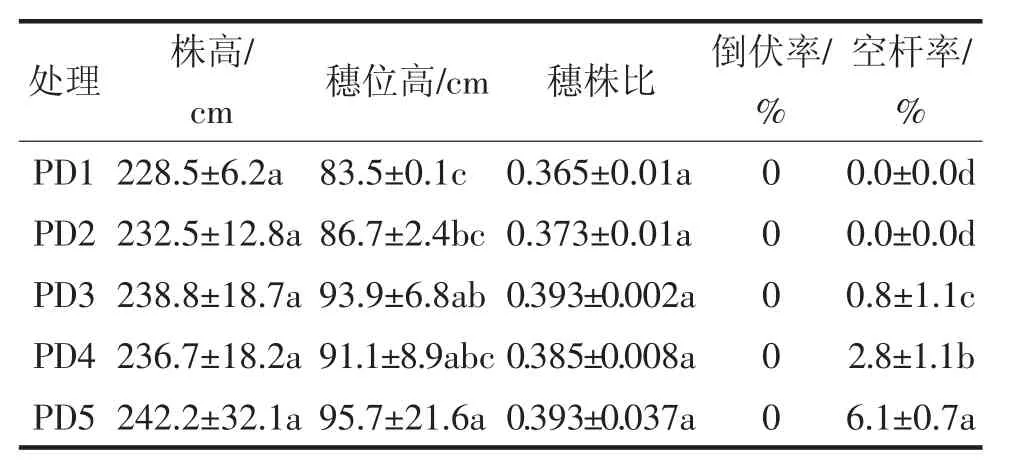

从表1可以看出,随着种植密度的增加,PD2、PD3、PD4、PD5处理株高比PD1提高4.0~13.7cm,但增幅未达显著水平。PD1处理‘京农科728’穗位高最低,比PD3和PD5处理显著降低10.5、12.3cm,PD2与PD5处理间差异显著。与PD1处理相比,其他处理穗株比提高2.2%~7.7%,但密度处理间差异未达显著水平。随着种植密度的密度增高,试验条件下‘京农科728’未发生倒伏,但空杆率显著提高,PD1和PD2处理没有发生空株,在PD5处理空株率最高达6.1%。

表1 种植密度对‘京农科728’农艺性状的影响

2.2 叶面积指数

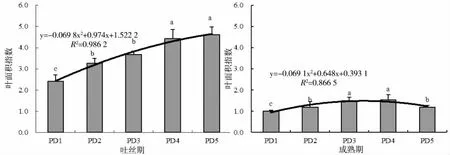

从图1可以看出,吐丝期叶面积指数随密度增加呈逐渐增大的趋势,PD1处理的叶面积指数为2.42,显著低于PD2、PD3、PD4、PD5处理,PD4和PD5处理的叶面积指数显著高于其余3个处理,在PD5达到了最大,值为4.61。成熟期叶面积指数随种植密度的增加呈先升高后降低的趋势,PD3处理和PD4处理,叶面积指数最大,值为1.50和1.53,显著高于其他3个处理;PD1处理最低,仅为1.00,显著低于其余4个处理。

图1 种植密度对‘京农科728’叶面积指数的影响

2.3 干物质积累与分配

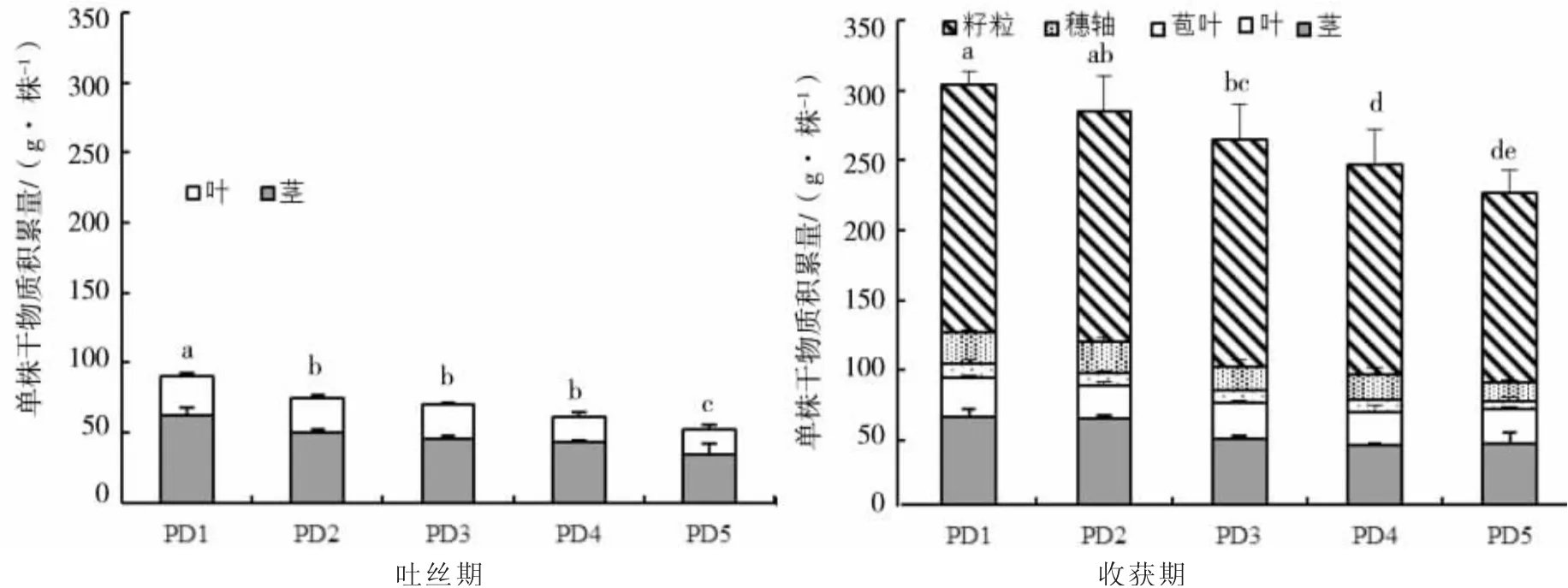

由图2可知,随着种植密度的增加,夏玉米吐丝期和收获期单株干物质积累量呈逐渐降低的趋势。吐丝期,PD1处理单株干物质积累量最高为90.5 g·株,比其他4个处理提高20.0%~72.1%(<0.05);PD5单株干物质积累量最低仅为52.6 g·株,显著低于PD1、PD2、PD3、PD4处理。收获期,PD1和PD2处理单株干物质积累量无显著差异,但PD1处理比PD3、PD4、PD5处理显著提高15.2%~35.0%;PD2处理比PD4和PD5处理提高16.0%、26.4%(<0.05),PD3比PD5单株干物质积累量提高17.2%(<0.05)。

图2 种植密度对‘京农科728’单株干物质积累的影响

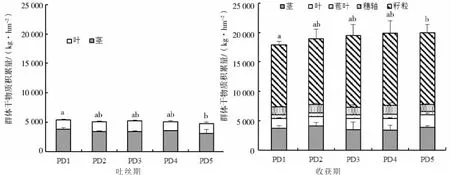

由图3可知,吐丝期PD1群体干物质积累量最高,为5 429 kg·hm,PD5最低,为4 733 kg·hm,PD1与PD5处理间差异达显著水平,而与PD2、PD3、PD4差异不显著,PD2、PD3、PD4、PD5处理间差异亦不显著。收获期,群体干物质积累量随着种植密度的增加逐渐升高,PD1群体干物质积累量最低,为18052kg·hm,PD5最高为20 662 kg·hm,PD1处理比PD2、PD3、PD4、PD5处理降低5.1%~10.0%,与PD5处理差异达显著水平,PD2、PD3、PD4、PD5处理间差异未达显著水平。

图3 种植密度对‘京农科728’群体干物质积累的影响

分析干物质分配可以看出(图2、图3),夏玉米吐丝期干物质分配到茎秆的比例和叶片的比例在密度处理间差异不明显,但干物质积累以分配在茎秆占比较高,叶片占比较低。随着种植密度的增加,成熟期干物质分配到茎秆比例逐渐降低,在PD2处理时达到最高值,茎秆干物质占比为21.0%,PD4处理时最低,为17.3%;而随着种植密度的增加,叶片干物质比例逐渐升高,PD2处理时最低,仅为8.3%,在PD5处理时达峰值,占比11.0%;苞叶和穗轴分配的干物质比例随密度增加逐渐降低,PD5处理时最低仅为2.7%和5.8%,明显低于其余4个处理;干物质分配到籽粒的比例,即收获指数,随密度增加呈现先升高后降低的趋势,在PD1处理时最低为0.589,而在PD3处理时最高为0.624。

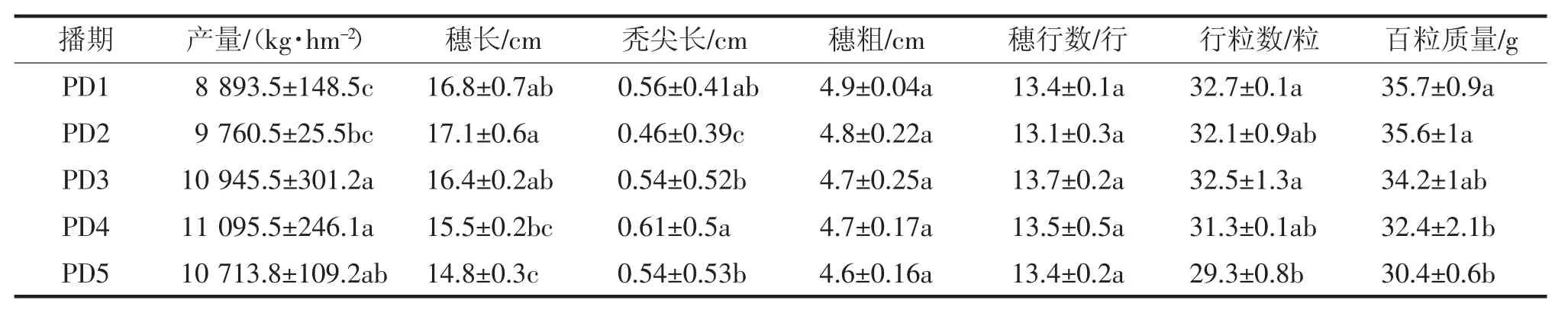

2.4 产量及其构成因素

由表2可知,随着种植密度的增加,‘京农科728’产量呈现升高后降低的趋势,PD1处理产量最低,PD4处理产量最高;PD2产量比PD1增产9.7%(>0.05),PD3、PD4、PD5处理分别比PD1显著增产23.1%、24.8%、20.5%;PD3和PD4处理比PD2增产12.1%、13.7%,但PD5处理与PD2、PD3和PD4产量差异均未达显著水平。

种植密度对夏玉米果穗性状影响表明,随着种植密度的增加,穗长逐渐变短,但秃尖长变长。PD2处理穗长最长,与PD1和PD3间无显著差异,比PD4和PD5显著增长0.6、1.3 cm;PD5处理穗长最短,与PD1、PD2和PD3差异达显著水平。PD2处理秃尖长最短,比其他4个密度处理显著缩短15.0%~24.8%;PD4处理秃尖长最长,与PD2、PD3和PD5处理差异达显著水平。随种植密度增加,夏玉米穗粗逐渐变细,但密度间差异不显著。

分析种植密度对产量构成因素的影响可以看出(表2),种植密度对夏玉米穗行数的影响未达显著差异水平;随着种植密度的增加,行粒数呈减少趋势,PD5处理最少,为29.3粒,比PD1和PD3处理显著减少10.6%、9.0%;百粒质量随着种植密度的增加而逐渐降低,PD1和PD2处理最大,为35.6~35.7g,比PD4与PD5处理显著提高9.9%~10.2%、14.5%~14.8%。

表2 种植密度对‘京农科728’产量及其构成要素的影响

3 结论与讨论

玉米作为高产作物,种植密度的增加是实现玉米增产的重要途径之一。李登海等研究表明,实现夏玉米产量15 000 kg·hm以上的密度要在75 000株·hm以上。陈国平等总结了我国块超高产夏玉米(≥15 000 kg·hm)创建过程,并指出提高单位面积产量主要依靠增加种植密度即穗数,同时增加或稳定穗粒质量。2021年我国玉米高产纪录的种植密度突破10 000株·hm。玉米农艺性状受种植密度影响,品种间表现具有差异性,玉米株高随种植密度的增加而增加。本研究表明,‘京农科728’株高和穗位高在一定范围内呈现随种植密度的增加呈升高的趋势,但没有倒伏,75 000株·hm以上出现空杆,主要原因在于种植密度过高,导致个体植株缺乏营养,穗部发育不良而空杆。

叶面积指数是反映玉米群体光合能力的重要指标,适宜的叶面积指数能充分利用光能,进行光合作用,积累干物质,形成产量,叶面积指数随着种植密度的增大而增大。本研究中,吐丝期叶面积指数随种植密度的增加呈逐渐增大趋势,且在最高密度处叶面积指数最大,但收获期中高密度(75 000株·hm、82 500株·hm)叶面积指数最大,这说明增加种植密度加快了叶片衰老。研究表明,在一定范围内,干物质积累量与产量呈正相关关系,提高玉米干物质积累能力是提高籽粒产量的有效途径。在本研究范围内,随着种植密度的增加,夏玉米吐丝期和收获期单株干物质积累量呈逐渐降低的趋势,但收获期群体干物质积累量随着种植密度的增加而逐渐升高。夏玉米吐丝期,干物质主要分配到茎秆;收获期,随密度增加干物质分配到茎秆、穗轴和苞叶比例逐渐降低,但分配到叶片的比例提高。这说明高密条件下,玉米提高叶片物质积累,保持光合能力,促进产量形成,提高了籽粒种的物质分配比例,在中高密度下(75 000株·hm、82 500株·hm)收获指数最高,冯尚宗等研究结果也印证了本研究。

玉米产量高低决定于产量构成因素,与穗部性状具有相关性。大量研究表明,玉米果穗穗行数、秃尖长、百粒质量与种植密度呈负相关关系,而穗粒质量、穗长和行粒数与种植密度呈正相关关系;随着种植密度的增加,单位面积穗数增加,但穗粒数和粒质量则降低,籽粒产量与密度呈抛物线关系。本研究表明,随着种植密度的增加,玉米果穗长逐渐变短,但秃尖长变长,穗粗变细,与已有研究基本一致;在本研究范围内,种植密度对穗行数影响不显著,且行粒数和百粒质量随着种植密度的增加而减少或降低,与李炳昊等的研究结果基本一致。在本研究密度范围内,‘京农科728’产量呈先升高后降低趋势,试验范围内中高密度(75 000~82 500株·hm)产量最高,产量在11 000 kg·hm以上。

综之,在华北平原北部地区,选用适宜籽粒机收玉米品种,通过增加种植密度至75000~82500株·hm,提高叶面积指数和干物质积累量,优化穗数、穗粒数和粒质量,可实现产量稳定在11 000 kg·hm以上。