于生活一隅窥见平衡之奥妙

——由化学平衡到生活中的平衡

2022-10-20曾文欣杨思怡田曼王小雅魏灵灵陈亚芍焦桓

曾文欣,杨思怡,田曼,王小雅,魏灵灵,陈亚芍,焦桓

陕西师范大学化学化工学院,西安 710062

生活中小到生物体的呼吸,大到宇宙之间的尘埃碰撞,无时无刻不在发生着化学反应,许多奇迹般的变化都让我们目不暇接。“烈火焚烧若等闲”“爆竹声中一岁除”“蜡炬成灰泪始干”等诗句都描绘着古代人们对化学反应的直观认识。

化学之美不仅美在变幻莫测的表象,深藏于内的化学原理更是以其高度凝练、精悍准确的语言揭示着大自然中繁杂的物质变化。美国著名化学家Pualing曾对他的学生说过:你们将来可能不再学习化学,你们甚至可能会把在化学课上学习的一切化学现象都忘记,但是,无论如何,请你们不要忘记勒夏特列原理[1]。勒夏特列原理体现着化学中重要的动态平衡思想,就让我们以勒夏特列原理为契机,邂逅神奇的化学平衡吧!

1 溯源

“我是化学平衡,你们可以叫我平平。下面,就让我来介绍我自己吧!”刚踏上探索化学的康庄大道,一个小精灵就映入我们的眼帘,带领我们开启这段旅途。

“我的身世,可要追溯到好几百年前!”

公元1798年,法国化学家Berthollet出征印度时,偶然察觉到在盐湖周围堆积着由于高浓度的盐溶液缓慢蒸发所产生的碳酸钠沉积物,而该过程的化学反应式恰是当时广为人知的反应Na2CO3+CaCl2→ CaCO3+ 2NaCl的逆反应。公元1803年,Berthollet提出有些化学反应式不只有单向反应,也可以进行逆向反应。

挪威科学家Guldberg和Waage于1862-1863年研究发现,“化学反应在平衡时,无论初始物质投入多少,最后反应物和产物都会达到一定比例”的特殊关系。19世纪70年代Gibbs在其论文“关于复相物质的平衡”中,在对2NO2⇌N2O4这个反应的处理中初步确立了“平衡常数”的概念[2]。1884年,Van’t Hoff发表的“化学动力学研究”中正式形成了“化学平衡常数”这一概念。

以Le Chatelier于1888年正式提出的内容为“如果改变可逆反应的条件(如浓度、压强、温度等),化学平衡就被破坏,并向减弱这种改变的方向移动”的“勒夏特列原理”为标志,化学平衡理论基本完善。

“此时,我的庐山真面目,才真正展示在大家面前。”平平自豪地说。

2 万变不离其宗

“在化学反应中,有人说我对反应会起到反作用,有人说利用好我就获益匪浅。你们觉得呢?”平平疑惑地眨着眼睛,开始向我们做自我介绍。

2.1 氮气工厂

大部分化学反应不能进行完全,存在平衡,当影响化学平衡的外部条件发生改变时,平衡将移动,直到新的平衡的建立。化学反应并不能进行完全,对期待提高产率的工厂而言,不见得是一件好事。人类一直在寻找高效固氮的方法以提高农业生产的产量。其中一个重要途径就是“Haber-Bosch”(哈伯)法:N2+ 3H2⇌2NH3,通过Fe/Ru基催化剂加快反应速率,提高单位时间的固氮量,从而极大地提升了农产品产量,哈伯因此获得1918年诺贝尔化学奖。研究人员通过研究生产NH3中存在的化学平衡,发现改变影响平衡的其他条件——温度、压强以及反应物的浓度等同样可以提升产量。根据勒夏特列原理,在合成氨的过程中,升高温度、增大压强、增大氮气浓度,平衡均可向右移动。但是,若体系中氮气的摩尔分数≥ 50%时,增大氮气浓度,事实并非如此[1],这是否说明勒夏特列原理并不可信呢?当然不是!原因是在其他条件不变的情况下,充入氮气就相当于“膨胀”,改变了反应体系中各物质的反应活度商。在实际的化工生产中,合成氨厂一般采用20-50 MPa、500 °C的合成条件,以保证反应进行程度和速率。

勒夏特列原理有其普遍性,也有局限性。对于一个基于化学反应的化工过程,更需要综合各种因素、全面分析,明确其应用的条件和解决问题的范围,以找到最合适的反应条件。

2.2 人体之家

化学反应的平衡使世间万物及其变化过程有条不紊。在中国和西方医学的早期,都一致认为机体是以稳态和平衡为条件进行正常的生命活动。人体内的酸碱平衡就是这种平衡的具体体现[3]。

走进人体之家,我们看见消化道内正在消化高蛋白、水果蔬菜等各种食物。在维持酸碱平衡的血液缓冲、肺调节、肾调节、组织细胞调节四大调节机制(图1)的协调作用下,机体的pH稳定维持在7.35-7.45,保证机体的健康、协调和稳定。

图1 人体内的pH调节机制

血液系统是维持酸碱平衡的主力干将,主要由NaH2PO4/Na2HPO4、Na2CO3/H2CO3、血浆蛋白缓冲体系、血红蛋白缓冲体系和氧合血红蛋白缓冲体系这五种缓冲对构成。当人体酸含量过高时,平衡会向降低H+浓度的方向移动,缓冲碱中和人体内的酸。而在碱性物质含量过高时,OH-会被缓冲酸中和,在循环往复中保持体液pH的相对恒定。

肺通过改变肺泡内二氧化碳的排出量以保持人体pH相对恒定。肾脏主要通过调节肾小管细胞的泌氢作用,将多余的酸性物质以尿液的形式排出体外,也可以通过改变排泄的碳酸氢根离子,提供巨大的缓冲能力[4],维持酸碱平衡。组织细胞内液主要通过H+↔ K+离子的交换过程,维持电中性的同时也使人体的pH处于相对稳定状态[5]。

2.3 遥远之外

“在遥远的天空之外也可以发现我的存在。不信?看看吧。”

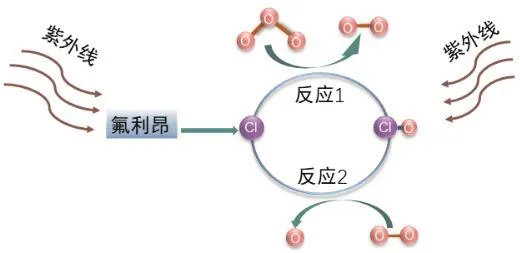

平流层的臭氧在大气中的含量至关重要,它可以屏蔽太阳紫外线的辐射。若臭氧过少,过强的辐射会威胁人类的生存,而臭氧过多则会导致生命体神经中毒。臭氧在大气层中含量通过O + O2⇌O3的动态平衡得以维持。但近年来,人们使用大量的含氟利昂制冷剂,臭氧层被撕出“大空洞”。起初,人们认为氟是破坏臭氧层的罪魁祸首,但多年后Molina和Rowland[6]提出氯才是破坏臭氧层的元凶:氟氯烃分解出氯原子会夺取臭氧的氧,通过反应Cl· + O3→ O2+ ClO·,ClO· + O3→ O2+ Cl·破坏大气中的臭氧平衡,产生臭氧层空洞(图2)。于是,人们围绕氟研制出了新型制冷剂R134a-1,1,1,2-四氟乙烷作为替代品,它不仅不会破坏臭氧层且制冷效果好,一举成为制冷产品的首选材料。为更好地保护环境和地球,人类应减少破坏臭氧层物质的排放,大力推进更多氟利昂替代品的开发。

图2 氟氯烃破坏臭氧平衡

月壤中的水也存在类似的平衡。月球上的水以气态和固态的方式存在并进行不断的循环,构成一个动态的“收支”平衡。月球上的水分来源主要形成了两大理论,一是太阳风里的氢轰击月表或月壤中的氧,形成羟基、水分子;另一理论是彗星与小行星撞击月球导致少量水分进入月球。那么月壤中的水以何种方式脱离呢?中国科学院地质与地球物理研究所团队借助纳米离子探针,分析了嫦娥五号从月球表面取回的玄武岩中的熔体包裹体、磷灰石的水含量和氢同位素,推测嫦娥五号着陆区月幔源区水的脱离是风暴洋地区长期的火山喷发,使水以H2的形式丢失,从而使源区水含量变低[7]。月壤中水的含量与分布由多方因素决定,纬度也可影响水含量,水通过不断地形成和脱离,保持较为稳定的含量和状态,这些都给人类探索宇宙提供了更多的想象空间。

无论化学反应的形式如何发生变化,它们都“换汤不换药”,皆是以可逆反应为前提的有条件的、相对意义上的动态平衡——反应的正反应速率与逆反应速率相等并且不为零时,反应物的浓度与生成物的浓度不再改变,达到一种表面看似静止的平衡状态[8]。而当条件发生变化时,这种相对的平衡状态就会被破坏,更甚者可能带来灾害或危害,例如化工厂爆炸,人体生病。我们只要学会理解化学平衡的本质、掌握其规律,合理地选择化学反应的条件,就可以在最大程度上利用好它,在生产、生活中取得最大裨益。

3 生活中更广泛意义上的平衡

“大家不仅仅在具体的化学反应中能见到我们的身影,留意我们身边,平衡处处存在!”平平兴高采烈地向我们介绍起来。

3.1 维持平衡

“下面我来介绍一下我的‘足部’——维持平衡。维持平衡,恰如我脚踏大地,这样才能做到行稳致远。”

我们所处的地球,动物排出二氧化碳,绿色植物吸收二氧化碳,在循环中建立起了最初生物圈中的二氧化碳平衡。

但在工业革命时期,工厂排放的二氧化碳超过了植物所能调节的限度,碳氧平衡被打破,环境问题逐步显现。2021年诺贝尔物理学奖的获奖者真锅淑郎,早在60年前就预测了二氧化碳浓度增加会导致全球气候变化,他认为温室效应一旦控制不住,世界必将遭受灭顶之灾。最新统计表明,每年超过百万人的死亡归因于异常的温度[9],同时,温室效应使海洋温度上升,冰川融化,将导致无数人迁居……

在此过程中,科学家们也在不断探索维持二氧化碳浓度平衡的途径,减排、吸收和综合利用都得到了不同程度的进展。除捕获封存、常规制冷、提高采油收率及合成尿素、碳酸盐和聚碳酸酯等工业化过程,利用电化学、光化学、均相热化学和非均相热化学催化转化CO2现成为高度关注的研究热点(图3)。其中,费托合成通过CO2和H2分子在催化剂表面发生解离吸附,产生的C在形成中间体后可偶联生成不同类型的烷烃和烯烃,而接力催化路线则是费托合成与耦合反应的综合,通过三步接力法路径,极大地提高了二氧化碳转化为乙醇的选择性。

图3 二氧化碳的利用途径[10]

中国政府制定了2030年实现“碳达峰”的方案,国际上,150多个国家共同签订了《联合国气候变化框架公约》,多国都通过大量拨款支持、鼓励相关技术创新,发展可持续能源,立法减少化工能源的使用等方法限制二氧化碳的排放量。

“幸好人类现在已经认识到了碳氧平衡的重要性。通过人类现在的不懈努力,二氧化碳的浓度又开始回到正轨……”望着一片青山绿水,平平快乐得手舞足蹈。

3.2 利用平衡

“这样看来,我是不是非常重要?”平平得意洋洋地说,“在生活各个方面,我们的用武之地可多呢!”

3.2.1 无土栽培

人类社会飞速发展,耕地紧张、生产技术推广难度大、农业人口减少等问题严重限制了农业生产的发展。随着无土栽培技术的日趋成熟,营养液取代土壤有效解决了传统土壤栽培中存在的水分、空气、养分供应矛盾。营养液核心在于其配方组成与管理,包括能够提供植物生长所必须的矿物元素、能直接被吸收并长时间保持均衡有效的元素浓度比例、适宜作物生长的pH范围[11]。

美国科学家Hoagland及其团队[12]1933年设计出的营养液配方至今仍是无土栽培的基础。在配制该营养液过程中,沉淀溶解平衡与酸碱平衡的应用尤显重要。例如,Ca2+与HPO42-、PO43-同时存在时可能产生磷酸钙沉淀,为减少沉淀造成的损耗,一方面可降低阴阳离子浓度,利用沉淀平衡原理促进其溶解[13];另一方面可降低pH,在影响沉淀平衡的同时提高营养元素有效性、补充植物生长所需氯元素,但强酸环境会使植物吸收Ca2+产生很强的拮抗作用,甚至造成植物根系腐烂,故须设法在沉淀溶解与作物生长之间寻找到一个“二者兼顾”的平衡点。

3.2.2 管道腐蚀

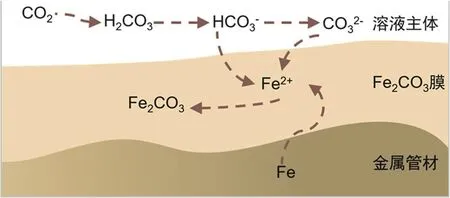

化工设备防腐是生产中非常重要的环节,其中金属管道的腐蚀与水密不可分。二氧化碳溶于水所形成的碳酸,对部分钢铁的腐蚀性甚至强于盐酸。当水中溶解的腐蚀性盐类对金属的离子水合能大于其原子、离子的结合能时,也会使金属离子析出,造成对金属破坏(图4)。

图4 CO2腐蚀金属的化学反应过程示意图[14]

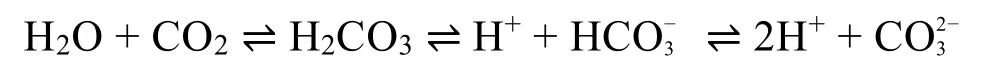

为了延长管道的使用寿命,科学家们提出通过化学平衡的方法防止碳酸钙沉淀、二氧化碳的侵蚀等现象发生。金属管道中所含有的二氧化碳与通入的水间存在以下可逆反应:

管道中的碳酸会首先转化为HCO-3,但如果二氧化碳浓度不足以保持HCO-3浓度的平衡,就会生成碳酸盐水垢。

所以在水未达到饱和碳酸盐硬度、水中游离二氧化碳浓度大于碳酸盐浓度的情况下,利用排污法除去水垢进行防腐的方法应运而生。而适当降低水温不仅会增大二氧化碳的溶解度,维持冷却水系统中的盐类平衡,还增大了碳酸钙等盐的溶度积,使得水垢难以生成,从多角度延长了金属管道的使用寿命。

3.3 平衡普遍存在

平衡是普遍存在的。整个世界都是由无数个相关联和不相关联的平衡组成的,牵一发动全身,“亚马逊流域的一只蝴蝶扇动翅膀,会掀起密西西比河流域的一场风暴”。在生物界中,被捕食者与捕食者的平衡牵动着整个食物网的稳态平衡,物种微小的变化存在都可能导致这种平衡被破坏,造成生态系统破坏、物种毁灭的后果;在物理学中,力在不同方向存在平衡,一旦力的平衡被打破,就会造成难以稳固的局面;在社会发展中,政治经济的不平衡会引发社会剧烈变革,继而建立新的平衡。哲学上则流传有“道法自然”的平衡法则,中国人的中庸之道正是根植于此。它们的规律都解释着——平衡并非孤立,一着不慎,满盘皆输。

4 结语

本文以充满趣味的方式,从平衡家族的冰山一角出发学习化学平衡,引导我们初步认识平衡。进一步分析了平衡的普遍性,列举生活、工业生产中化学平衡的作用及其在不同学科间的关联。帮助大家树立平衡的观念,了解平衡的动态性、变化性和稳定性间的关联,认识到平衡是宇宙存在和发展的关键,建立平衡、维持平衡、打破平衡、形成新的平衡等一系列过程共同推动了世界的发展和进步,唯有正确认识平衡及其作用原理和条件,才能帮助我们更好地认识世界,改造世界。