翻译地理学的话语内涵与体系构建

2022-10-20贺爱军于璐璐

贺爱军,于璐璐

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100)

21世纪以来,随着学科之间的交叉融合愈益加强,翻译学与地理学之间的关系研究得到学界的持续关注,衍生出许多新型研究领域,如原文地理空间或地理景观在译文中的想象、转换、再造[1-3],翻译研究的时空扩展[4-5],译者的地理分布[6-9],等等。在此基础上,国内学者许建忠、贺爱军等人提出构建翻译地理学(Geo-translation Studies)的主张[10-11]。作为一门全新的研究范式,翻译地理学的定义与内涵是什么?它的核心话语又是什么?这些内容均需要专文论述。

贺爱军将翻译地理学定义为“以翻译为本位,以地理学为方法,探究翻译现象的形成、移动、分布特征及其与自然和人文地理之间的关系,揭示译者、译场、翻译景观等翻译现象的地理基因及其发展变化规律”[11]70。同时,他在访谈中也提及了翻译地理学的系列核心概念,如翻译区(Translation Zone)、翻译区系轮动(rotation of translation zones)、恋地情结(topophilia)、选择性疏忽(selective omission)、淘汰性压抑(eliminative repression)、再地方化(reterritorilization)等。这些术语属于翻译地理学的核心话语,对于翻译地理学研究范式的构建至关重要。因此亟待予以详细界定与论证。本文旨在厘清翻译地理学的核心概念,探究其定义与内涵,进而构建翻译地理学的学术体系。

一、翻译区

翻译区是翻译地理学中的核心概念,是在借鉴文化区概念的基础上构建的。文化区指的是具有相同或相似文化特征的地理区域或者某一特定文化群体所占据的地理空间。人类文化必然产生于具体的地理环境,发展于具体的地理空间。人类文化必然产生于特定的地理环境,发展于具体的地理空间,形成于具体的文化区域。文化的任何一个方面的分布范围均可构成文化区,如文学文化区、语言文化区、民族文化区、饮食文化区等。

胡兆量等按照东、西、南、北、中的方位,将全国划分为九个文化区——华北文化区(包括北京、天津、燕赵、三晋、齐鲁5个二级文化区)、东北文化区(包括关东和内蒙古2个二级文化区)、华东文化区(包括吴越、上海、八闽3个二级文化区)、华中文化区(包括中原、安徽、两湖和江西4个二级文化区)、华南文化区(包括岭南和八桂2个二级文化区)、西北文化区(包括三秦、甘陇、宁夏和新疆4个二级文化区)、西南文化区(包括巴蜀、黔南、滇云和西藏4个二级文化区)、港澳文化区(包括香港和澳门2个二级文化区)、台湾文化区。[12]185杨义同样认为中国在区域文化类型的丰富性方面,在全世界独具特色,首屈一指,形成了多个色彩丰富且具有独特的环境板块、历史传承以及群体行为方式的区域文化“七巧板”或“马赛克”。[13]曾大兴则提炼出文学区的定义与特征、类型、划分依据,在此基础上将全国划分为十一个文学区,即东北文学区(含黑龙江、辽宁、吉林和内蒙古的蒙东地区)、秦陇文学区(含陕西、甘肃、宁夏和内蒙古河套地区)、三晋文学区(即山西)、中原文学区(含河南,江苏的徐州、连云港、宿迁和淮安以及安徽的阜阳、亳州、淮北和宿州)、燕赵文学区(含河北、北京、天津)、齐鲁文学区(即山东)、巴蜀文学区(含重庆、四川和陕南)、荆楚文学区(含湖北、湖南、江西)、吴越文学区(含江苏、安徽两省的淮河以南地区以及上海、浙江)、闽台文学区(含福建、台湾)、岭南文学区(含广东、广西、海南、香港、澳门)。[14]261不仅文学有区划,语言同样如此。汉语自古就有7大方言区——北方方言区、吴方言区、闽方言区、粤方言区、客家方言区、湘方言区、赣方言区。

翻译作为一种跨语言、跨地域的文化现象,发轫并发展于特定的地理空间,具有相同或相近翻译现象的特定地理空间就构成了一个翻译区。翻译区指的是以特定地理环境为依托,具有相似或相近翻译特征(如翻译题材、翻译方法、翻译景观、翻译传统等)的地理区域。翻译地理学中的翻译区是一种可识别的地理区域,是以特定的自然和人文环境为背景,经过长期的历史演变与大量翻译活动积淀而成,具有内部翻译景观相似性的特点,与外部其它翻译区之间存在显著差异。一个翻译区通常具有相似或相近的翻译景观,具有相似或相近的翻译文化发展程度以及类似的发展过程,同一翻译区的译者因处于相同的自然环境及人文环境,他们在翻译方法与策略、翻译特点等方面呈现出高度的一致性。在借鉴文化分区和文学分区的基础上,我们根据翻译要素(如特定语对、译者、译场、翻译景观)的地理特点将全国划分为十一个翻译区——西域翻译区、西藏翻译区、秦陇翻译区、东北翻译区、燕赵翻译区、中原翻译区、荆楚翻译区、巴蜀翻译区、吴越翻译区、岭南翻译区、闽台翻译区。

划分翻译区的目的是通过总结不同地区的翻译特点,揭示各翻译区在全国翻译场域中的作用、地位及其相互之间的动态关系。翻译区的提出有利于系统呈现不同地域的翻译资源和翻译特点,有助于研究各翻译区在全国翻译场域中的地位与发展前景,揭示各翻译区之间存在的动态关系,为翻译地理学研究提供立体化图景。

二、翻译区系轮动

十一个翻译区的地位并非整齐划一,也不能等量齐观,某一翻译区在某一历史阶段发展较快,居于中心地位,对全国起着辐射作用;而在另一时期,则发展缓慢,其中心地位被其他翻译区所取代。每个翻译区绝非静止不动,而是始终处于动态变化之中。“区”指区域,“系”指系统,区系轮动指的就是各翻译区之间的时空演进与内外互动,即翻译区在时间上和空间中的消长变迁,从边缘到中心抑或是从中心到边缘的运动。中国地理既相对封闭又非常广袤,容易促使翻译现象趋向整体的统一性与区域的多样性,也就是说,在整个大的翻译地理维度中存在着某些具有鲜明区域特点的翻译区。中国的十一个翻译区长期处于持续不断的发展变化之中,在某一具体历史时段,有的翻译区处于翻译场域的中心地位,有的则处于边缘地位,它们既在空间上并存,彼此影响;又在时间上依次轮动,不断演化,形成了翻译区的“区系轮动”。翻译区并非孤立、人为的空间划分,而是基于一定地理环境并对翻译地理的空间结构及其表现形态的把握与定位。十大翻译区的区系轮动始于佛经翻译,东汉时期,佛经从印度经西域地区传入中原,造就了熠熠生辉的西域翻译区;而至明末清初,西学飘洋过海传入中国,成就了吴越翻译区、闽台翻译区等东南沿海翻译场的辉煌。晚清以来,翻译区在地理上展开了自南往北,由东南沿海向西北内陆的扩散与轮动,演绎着中国翻译地理的独特形态与发展趋势。

外来知识传播路线的更替与变迁构成了翻译区系轮动的根本动力,对翻译区的地位确立以及翻译中心地的生成起着至关重要的作用。首次大规模的外来知识传入中国的活动当属佛教在中原的流播。佛教经西域,沿丝绸之路,流传到西安和洛阳,因此也成就了西域翻译区、中原翻译区,使长安和洛阳成为翻译中心地。明清之际,近代西学从东南沿海城市以及长江中下游地区进入中国,则决定了闽台翻译区、吴越翻译区的中心地位。晚清时期,西学传播从南洋开始,逐渐迁至东南沿海,进而深入内地,造就了上海和北京两大翻译中心地。总而言之,外来知识在中国的传播路径与翻译区的形成密不可分,不同时期西学传播路线的变更构成了翻译区系轮动的根本动力。

三、恋地情结

如果说翻译区和翻译区系轮动是翻译地理学的本体研究,那么“恋地情结”就构成了翻译地理学的文本研究。“恋地情结”的概念是由段义孚在其成名作《恋地情结:环境感知、态度与价值的研究》中首次提出来的,它指的是“人与地之间的情感纽带”[15]4,具体包含两层意思:首先指的是“一种强烈的地方感,指对身处环境的情感依恋,即一个人在精神、情绪和认知上作为维系人类与物质环境的纽带”[16]448;也指“对‘某地’尤其是家乡的强烈情感”[16]448。生活在某一地域的译者,长期接受同一地理文化的熏陶与浸淫,必然会在长期的生活与社会实践中形成对自己所在地理环境的情感依恋和故乡情结。

浙籍“左翼”译家群的群体特点构成了“恋地情结”的第一层意思。20世纪30年代,在鲁迅和茅盾的引领下,浙籍“左翼”译家群得以生成。这一译家群体形成了特有的翻译行为,体现出翻译中的“恋地情结”,如广泛译介马克思主义文艺理论作品,翻译选目上呈现出“弱国情节”倾向,翻译实践中采取了直译的翻译方法。贺爱军、王文斌探究了浙籍译家群体“恋地情结”的成因,认为它既是“面海”小传统与中国大传统相互作用的产物,也是深厚的地域文化积淀、频繁的对外交流、发达的留学教育的产物。[17]40

文学作品中的地域书写构成了“恋地情结”的第二层意思。一般而言,任何小说均具有鲜明的地域特征,原因在于:(1)文学的创作者、传播者、接受者均以特定的地域作为自己的活动空间,对共享地域具有认同感和归属感;(2)文学作品均以特定地区的方言为手段,以特定地区的题材为内容。可以说,中国的大部分作家均以某一地区作为自己的创作家园,如贾平凹的“商州系列”、莫言的山东“高密系列”、沈从文的“湖南湘西”、陈忠实的“白鹿原”、阎连科的“耙耧山脉”。国外的作家何尝不是如此,马克吐温的密西西比河、福克纳的约克纳帕塔法、哈代的“威塞克斯”、马尔克斯的“马孔多镇”、高尔基的伏尔加河、川端康成的“雪国”,等等。

作者在文学作品中藉由特定地理空间寄托的“恋地情结”如何实现跨语言、跨文化、跨地域转换?译者在翻译过程中是原封不动地保留了原文的地域性还是潜移默化地进行重塑与再造?译者是保留了原文作者的“恋地情结”还是对接了译文读者的“恋地情结”?对这些内容的探究同样是翻译地理学的关键所在。

四、选择性疏忽与淘汰性压抑

“选择性疏忽”“淘汰性压抑”“再地方化”属于翻译地理学的方法论。任何译者均生于特定地域和历史时段之中,浸淫于特定地区和特定时段的文化中,不可避免地受到所处文化环境的影响,从而在翻译行为上产生某种主观性,出现“选择性疏忽”和“淘汰性压抑”行为。“选择性疏忽”指的是译者按照自身文化模式,选择性地疏忽原文中地理信息以符合自身需要。译者在翻译的过程中会有意无意地忽略某些不符合自己理念的东西,在译文中产生与原文不完全相同,但却符合自身和读者审美需求的地理空间。“译者虽然以源文地理空间为蓝本,构建译文地理空间,但译者的地理知识与地理感知毫无疑问源于译语文化,这就直接影响了译者的地理空间重构行为。”[17]“淘汰性压抑”指的是译者有意无意地将原文中的地理信息改头换面甚至按下不表,拒绝一切不符合译者信仰的地理信息,从而产生出与译者自身或读者文化理念相匹配的地理空间。这就是为什么英国作家雪莱笔下的“西风”在中国译者这里变成了寒冷的东风,地中海岛屿上的航海故事《奥德赛》被法国翻译家儒勒·凡尔纳翻译成了“尼摩”船长的跨海航行。因此,译文中的地理空间与其说是译者对原文地理空间的再现,倒不如说是译者对该地理空间的重构、再造与想象,这是一种无意识、跨语言、跨文化的翻译行为,必然与原作者的描述和表达存在差异。翻译地理学就是要探究原文中的地理信息与地理空间经过跨文化、跨语言的转换后,发生了哪些转变?原因何在?

五、再地方化

“再地方化”同样构成了翻译地理学的方法论。“去地方化”与“再地方化”原属于建筑学领域的一对相互依存的概念,分别由美国人类学家约西亚·海曼和英国人类学家菲利普·托马斯提出。在约西亚·海曼看来,外来的、标准化的建筑材料正逐渐取代本地所产材料,这一过程标志着本土文化的流失,“去地方化”就是指的这种外来的物质文化涌入地方并将其取而代之的现象。[18]英国人类学家菲利普·托马斯则在分析马达加斯加乡间民居时发现,当地居民对外来建筑材料的消费过程其实也是当地居民“意义和价值”再生产过程。因此“去地方化”的同时伴随着“再地方化”,当地通过对外来材料的消费以延续自身的文化。文化符号的“再地方化”是一个文化再生产的过程。

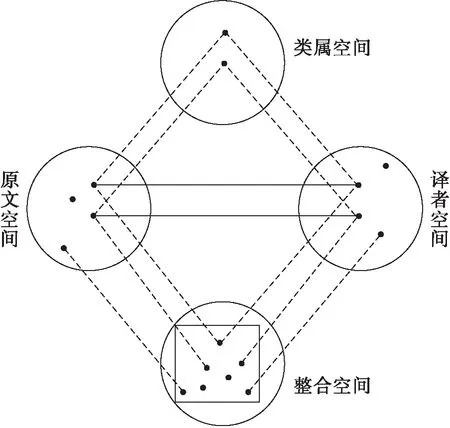

我们将建筑学领域的“再地方化”概念移植到翻译地理学中,将其界定为译者将原文作者构建的地理空间在译文中进行转换或再造的行为。模仿认知语言学中的概念整合理论,地理翻译同样涉及四个空间:原文空间、译者空间、类属空间、整合空间。如下图所示。

图1 地理翻译所涉四个空间

原文地理空间会被译者原封不动地搬到译文中去吗?现实中经常存在的情况是,由于译者和作者往往生存于不同的地理空间和文化语境,他们对同一自然山水的描写与表达,往往不同。译者在构建原文地理空间的过程中,往往会经历解读地域性、去地域性、再地域性三个过程,进而形成新创地域。这就是为什么哈代笔下的威塞克斯人文景观在翻译家张谷若笔下变成了山东人文景观,以地中海为背景的《圣布兰达航海记》被翻译成了爱尔兰的大西洋世界。我们认为,译者对原文地理空间的再现实际上是地理文化与地理知识的跨文化重构与转换,也就是说译者经常会对原文的地理空间进行再地方化,旨在符合译文读者的审美取向。

换言之,当译者再现原文地理空间时,会使用选择性疏忽或者淘汰性压抑的翻译方法。再地方化是对那些已被去地方化的文化符号进行“地方性”再生产,通过挪用此前被去地方化了的表征元素来重构译语文化符号。再地方化的过程意味着对去地方化的文化符号赋予在地和物质本真性的过程。

六、结 语

翻译区、翻译区系轮动、恋地情结、选择性疏忽、淘汰性压抑、再地方化这六个术语共同构成了翻译地理学的核心话语,是翻译地理学得以安身立命的根本。翻译区指的是以特定的自然地理和人文地理环境为依托,具有相似或相近翻译特征的地理区域;翻译区系轮动是翻译区之间的时空演进与内外互动,二者共同构成了翻译地理学的本体研究。恋地情结指的是翻译中的生命主体(作者、译者、读者)对身处地理环境的情感依附以及对“某地”的强烈情感,构成了翻译地理学的主体研究。选择性疏忽、淘汰性压抑、再地方化指的是译者在保留或重构原文地理空间时的方法和策略,三者共同构成了翻译地理学的方法论。六个术语之间环环相扣,缺一不可,共同奠定了翻译地理学的学术体系。

学术话语的构建是研究范式的根本,翻译地理学系列话语的构建完善了翻译地理学的研究内容与研究方法,促进了翻译地理学研究范式的发展与深化,标志着翻译地理学的深入发展。