依托自然地貌,根植地缘文化

——九寨沟自然保护区内旅游基础设施震后重建的实践探索

2022-10-20龚士玉

龚士玉

旅游环保厕所 © 龚士玉

震后重建的日则服务部副楼 © 清华大学建筑设计研究院有限公司

2017年的“8.8”地震对九寨沟自然保护区内的旅游基础设施造成严重破坏,且原有设施已不能满足日益增加的旅游需求。借由重建契机,试图通过设计重新梳理旅游基础设施与自然的关系。九寨沟独特的自然景观,是风景名胜区的生命力,而彰显个性的文化特质则是生命力得以延续的重要动力。因此,震后旅游基础设施的建设,不仅要满足基本功能需求、带来感官上的直接享受,而且要传达地域特色文化,满足游客的深层次精神需求。由于地形地貌等因素也是地域文化形成的根本原因,即地缘性,所以环境特征是建筑创作的起点,同时也是约束。

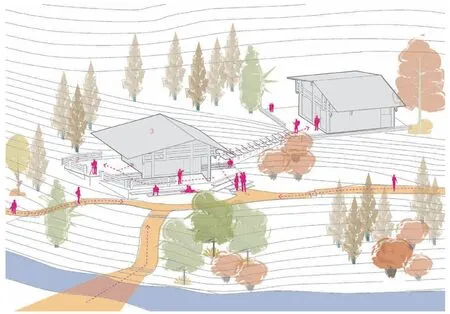

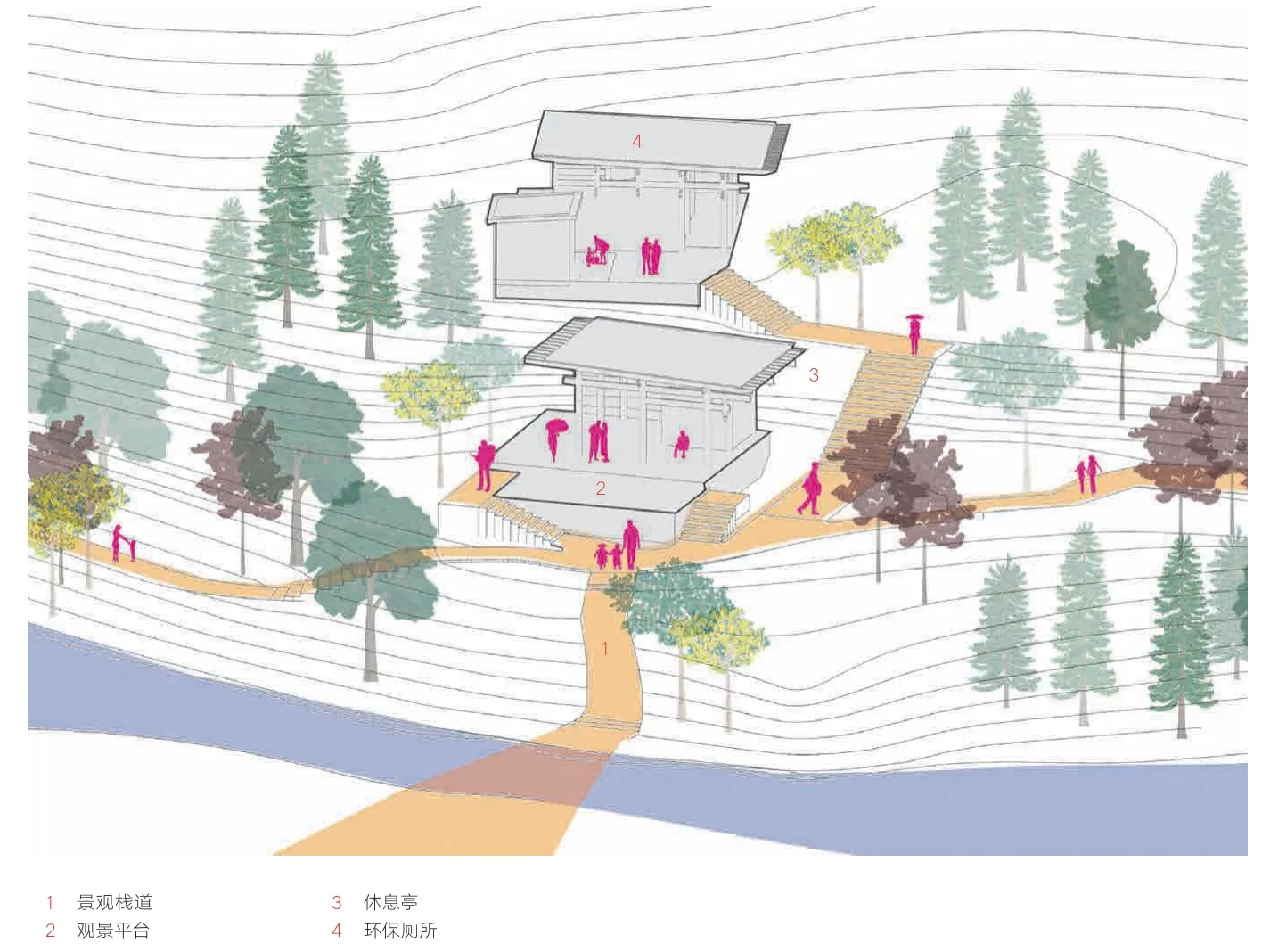

对此提出“依托自然地貌,根植地缘文化”的设计主旨,以满足自然保护区整体规划为前提,将三例九寨沟景区游览基础设施:栈道及休息亭(五花海至诺日朗段)、旅游环保厕所恢复重建项目及日则服务部改建项目作为设计载体,充分融入自然环境、深度挖掘地缘性文化,为来自世界各地的游客带来丰富充实的游览体验。

1 走入自然

“8.8”地震后经过灾害治理和环境修复,九寨沟自然景观及生态系统的可持续性得到了初步保证。而为旅游者提供公共服务的旅游基础设施,具有功能复合性、设施景观化、服务多群体、承载弹性化的特征,是震后再开放的又一物质保障。

人是自然界的一部分,自然存在是社会存在的前提,实践活动需要以利他性原则对待自然存在。自然旅游区的开发是社会发展的产物,是人接触自然界的媒介,因此认知并保护多样和脆弱的“自在自然”是保护区内旅游基础设施建造的先导。我们对所承接的区内三个项目分别进行了评估与分类,明确升级的主要方向,满足需求并最小化对于环境的影响,引入旅游基础设施与自然保护区可持续性发展的共生思想。

利用本次基础设施升级,解决原有设施灾害隐患、服务设施超负荷、基础设施体验不佳等问题。首先根据栈道等构筑物损毁情况实行保留修复、保留更新、原址改造、改线重建四种处理方式。通过保留品质较好栈道、结构安全升级、优化选线、丰富栈道材料与类型、保障无障碍人性化设施、完善景观节点系统、增设休憩平台、引入智能化等设计策略,升级和更新游览步行体验。

景观休息亭作为栈道路径中的节点,室内外完成提档升级,解决服务半径内附属功能需求。由于“厕所革命“是文明旅游的基础,针对灾后厕所损坏、老旧厕所保温性/舒适度差、厕所蹲位数量与旅游承载力矛盾和厕所无障碍系统不完善等问题,对旅游线路分段内厕所进行重建、局部加建和改造,全面提升设备设施、引入智能系统。位于原始森林支线中部的日则服务部是游览线路中相对较大的旅游设施建筑群之一,在地震中损毁严重的原服务部存在布局缺乏合理性、造型风格不统一、功能不足等问题,对此我们进行了功能再分区,增设多项配套设施、完善咨询讲解类、各类人性化及紧急需求类服务空间,为游览过程提供支持。通过对三个项目的背景调研,发现并解决问题,制定最佳设计策略,满足走入自然的旅游需求,同时对风景名胜区内环境保护起到积极作用。

2 与自然的共生关系

自然保护区旅游设施对于景观环境具有依赖性,但人工建设不可避免的具有侵入性。对此,朱育帆教授在景观设计之初制定了五项平衡原则,即生态保护和人工建设的平衡、环境承载力和使用强度的平衡、地址安全和游览功能的平衡、传统文化语汇与当代设计语言的平衡、整体风貌保护和使用体验丰富度的平衡。力求在保护自然生态环境的基础上,升级风貌并丰富服务类型,以满足日益增加的游客量及各类需求,通过设计引导游客行为,减少旅游活动对环境的影响,并提升旅游体验。

因此,震后保护区内旅游基础设施恢复重建以尽量保持原址、原规模为原则,对无法保证游客容量的重要景点区域进行小心扩建,对于震后新增灾害隐患区域和受灾严重的观景点,就近改线并调整观景方向,在保证安全性的基础上挖掘新的风景潜力,并完善重要观景点与车行接驳点的无障碍系统。

栈道是介入景观的轻质结构,线路长、深入自然环境的特性使其与生态接触更为密切。水是九寨沟的命脉,为保护水体钙华景观,所有涉水区域均做悬挑或结构利旧处理。加固和检测利旧部分,采用拉索结构固定悬崖附近观景平台,降低地基荷载。为避免大型基建设备施工对生态环境的影响,栈道休息亭和环保厕所大量采用地螺丝作为结构基础,其无需开挖浇筑的施工方法及适用各种土壤等优点为旅游基础设施建设提供了极大便利性,保证了对于生态环境的最小损耗。厕所打包技术使得排泄物不在保护区内过夜,避免对水体、山林等造成污染。在整个建设过程中,原地保留所有植物,不另外进行栽植。严格遵守自然保护区条例,所有建设均在实验区划分内完成。

日则服务部作为游览支线中段节点,整体规模与震前保持一致。在有限的造价下,通过功能先行、总图优化、单体控制体量、融合九寨沟传统元素等建筑设计手段,结合多重坡屋顶的挑高空间,营造出舒适的室内外环境,实现其复合功能性。虽然因为震后安全性问题,主体采取框架结构,但建筑整体风貌与室外自然景观相协调,通过自然材料的使用和露台阳台等半开敞空间,自然过渡室内外区域。场地原有树木也得到了保留,分组团依据高差和地界关系在局部场地内配置种植,与建筑形成良好的掩映关系,提供建筑前景层级并向山体景观延伸。在整合了保护区可持续性、功能性、乡土性的基础上赋予旅游基础设施艺术性。

3 在地缘文化中生长

各国旅游市场的竞争反映了国与国之间文化软实力的较量。历史上,九寨沟地处牧区向农区的过渡地带,是藏、汉、羌、回等多个民族融合的大走廊,得名于分散在沟内的九个藏族村寨。文化的积累本就是多次历史的结合,随着生产和生活方式的改变,民居建筑风貌也多次演变。在最具遗产价值的“传统风貌保持期”,因沟内交通闭塞,故就地取材,多用木材建造。传统民居主体布局形式大多为3层干栏式建筑,一层为牲畜圈养,二层为居民生活,三层为阁楼。木板隔墙与原木围挡分隔空间,使用大三角形坡屋顶,上盖榻片,木板隔墙外局部包裹夯土、毛石墙作为建筑外保温和加固。当地民居建筑朴素的材料与自然环境融为一体,是地缘文化的主要表达方式之一。如今,九寨沟作为世界自然遗产,不仅是展示中国丰盈自然资源的平台,更在全球化背景下给世界提供了解中国多样文化的机会。在保证当地文化传承性的基础上,承认外部文化影响及技术的发展,从而推动地域建设,能更好地体现文化独特性与差异性。

因此在对传统民居的结构、布局、材料三方面进行了细致的研究后,我们决定在设计中加入能够体现当地文化精髓的因素,使重建设施成为遗产地人文环境新的载体,并在细部充分展现非物质文化遗产的特征。例如,提取居民生活空间中的“晒台”,把原本用于晾晒、焚香和上下楼等活动的空间融入到设计中,强调其作为行为交通节点与精神交流平台的作用。在日则服务部项目中,主体建筑四角多处设置形似“晒台”的空间,保留连通纵向流线的楼梯。层叠型三角坡屋顶与山景融合,模糊了建筑与周围自然景观的边界,充分依托于周边仿佛触手可及的美景,使游客走近(进)景观,实现“景物合一”的效果。场地布局采取半围合形式,使得单体之间可以互相联系且拥有不同的景观。在这里,“晒台”作为游客与自然、游客与游客间交流的平台,也是人们主观情思跨越时空的对话空间。

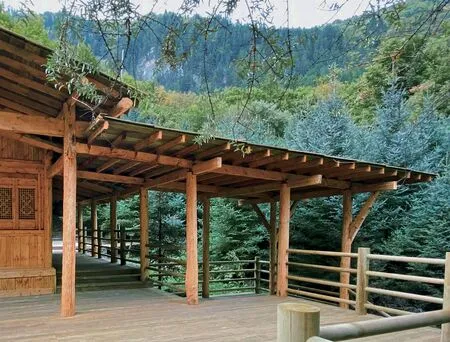

由于与大自然密切相关,自然景观旅游建筑成为游客与自然直接沟通的媒介,材料的选择需要质朴、实用且与自然保护区环境和谐统一。虽然不能实质的就地取材,但是木材、毛石、夯土等原始材料是三个项目的主要风貌协调手段。休息亭和厕所均以木结构为主体,参照传统民居做法搭建而成,延续了毛石墙基与双坡木榻片屋顶,并通过天窗镂空等手法保证了采光与通风。日则服务部原设计使用有梯形放大脚设计的真实夯土与毛石墙,施工中因为考虑到造价与工艺问题改为水泥纤维板基层与掺有稻草的夯土涂料,用金属压条连接木挂板外墙。

自然世界的树木长成,变成了人工世界的木柱,这种自然形态与人为空间的相互结合在各个民族文化中均有体现。作为原始建筑材料,遵循震前景物一致性原则,我们特意挑选带有枝节的自然原木,使景观构筑物与周边山林相融合。木成柱的“刚好性”即是大自然替我们预先设置的系数。游客踏过防腐木栈道、抚摸过粗木栏杆、走进原木柱亭,产生视觉美景与身体感官的联动,实现设施景观化。

值得一提的是,震后重建采用环保型铜唑防腐木板,比起震前采用的铬化砷铜防腐漆,大大减轻对于自然环境和人体的威胁。我们在设计中对景观路径进行分类处理,在满足模块化、标准化的同时试图创造差异性,引入其他环保材料,完成高强度、高承载力的升级,丰富栈道步行体验、增加视觉趣味性。对于因结构优化无法直接使用原始建筑材料的部分,我们采取进一步的协调手段,如五花海桥体的片状金属立柱使用了特殊仿木漆,支撑钢结构使用树皮包裹等,形成质朴的统一风貌。

4 可持续性的达成

旅游业具有沟通世界和保持自我的特性,旅游设施作为其重要物质载体,已经成为了地域文化符号,甚至可以逐渐主导景区吸引力。发掘并展现旅游地背景文化内涵,有助于促进地缘自我特性的延续。因此在九寨沟风景名胜区内三个项目的实践中,我们通过设计策略,使人工设施充分融入山水胜景,同时把川藏特色的文化底蕴作为强有力的背景支持。从承接项目开始,我们经历了多次涉及当地文化传承性和保护区自然景观和谐性的风貌评审,也接受过多位专家关于减弱项目建设对于保护区生态影响的意见,在设计方案中调整介入自然的方式,逐渐找到五个平衡原则的具体实践方法。

1 藏居榻片屋顶

2 传统九寨沟民居

3 传统民居中的晒台

4 地震后原始日则服务部

5 原始厕所

6 朱育帆教授进行栈道选线

从景观节点选线到可降解打包袋,体现了保护区内自然资源的利用与保护,试图在保证高质量旅游体验的前提下,提高并优化游客承载力。如今的基础设施已经可以满足单日42 000游客的使用需求,厕所排队现象减少,主要景观点也不再拥堵,游览过程变得舒适流畅。从设计来说,生态环保的建筑材料是保护与开发的基础,而无障碍设施和加热马桶垫的设置、智能系统等技术的引入,在体现人文关怀的同时也有更深的寓意。游客“亲环境行为”的主要驱动因素有行为态度、主观规范、自我效能、旅游地支持、地方认同。因此在游览中,通过设计使栈道形成人行路径的主观规范,而厕所等则便利旅游体验,给予充分的关怀与引导,提升游客自我约束效能,同时增加对旅游地的地方认同感。我们希望设施成为人与自然的桥梁,可以促使游客在过程性的旅游体验中自发实施“亲环境行为”,提升素质素养。

在生态环保的原则下,基础设施设计应该延续文化命脉,丰富游客的物质及精神体验。环境、交界、旅游经济、利益四个模块组成了自然景观旅游区可持续发展的核心。旅游设施是人类活动介入环境的媒介,因此建筑师在设计中需要以尊重自然生态为前提,满足旅游活动的功能需求,提炼风景与地缘性建筑长期作用下的历史文化内涵,由此顺势生成建筑和风景之间的形态空间关系。融入地缘的旅游基础设施实践,可以达成旅游建设与自然保护区的共生,作为延续保护区生命力的动力之一,实现自然界与人类文明共同发展的可持续性。

5 结语

大自然的鬼斧神工能够净化身心、激发灵感,因此生态环境的可持续性实际是为人能够从大自然中源源不断地获取力量并持续发展提供有力的支持。随着时代的发展、交通的便捷,旅游业的推动让更多人可以观赏到曾经只属于少数原住民的“景观记忆”,使用者和过路者为地区文化发展带来了新的元素。作为建筑师,在面对如此课题时需要利用我们对于建筑功能性、技术工艺等专业知识,赋予设计文化内涵。从认知自然开始,使建筑融入自然,实现实践活动与自然存在的共生。

物质与精神遗产的传承是如今的我们与过去沟通的渠道,也成就了我们自身。“依托自然地貌,根植地缘文化”的核心是旅游设施设计中对于自然景观和地域文化的尊重,更是对自然环境保护和文化价值传承的呼吁。短暂的旅途也许不会产生格外深刻的精神共鸣,但可持续的自然与文化共存关系会长久留存。

1-3,6,15,16 霍春龙拍摄

4 九寨沟风景名胜区管理局提供

5 田锦拍摄

7-10,17,18,20 龚士玉拍摄

21,23-26,28 龚士玉拍摄

11,19 郭维拍摄

12-14,22 清华大学建筑设计研究院有限公司提供

27 梁枫拍摄

7 重建后休息亭

8 重建后日则服务部

9 新建游览栈道

10 改造后厕所打包间

11 重建后旅游环保厕所

12 自然保护区内的栈道休息亭及厕所

13 自然保护区内的栈道休息亭及厕所

14 自然保护区内的日则服务部

15 地螺丝基础施工

16 地螺丝

17 日则服务部施工过程

18 重建后休息亭

项目名称:九寨沟景区游览基础设施栈道及休息亭恢复重建项目(诺日朗至五花海段)、九寨沟景区旅游环保厕所恢复重建项目(诺日朗至五花海段)

建设单位:九寨沟风景名胜区管理局

建筑设计:清华大学建筑设计研究院有限公司

项目负责人:霍春龙

景观设计团队:朱育帆、姚玉君、田锦、吕回、鲁键盈、佟思明、常湘琦、刘赟硕、缴钰坤、孙宇彤、潭融、杨亮、刘启豪、于淼、龚沁春、郭一藩、张皓、李见哲、白若琦、董顺芳、陈舒熳、王科允、何晓洪、于宗顺、李超柳、陈大军、张超、陈文琼等

建筑设计团队:刘霄、丁峰、龚士玉、李宝丰(建筑);刘湘(结构);赵亮(给排水);徐丹、张红霞(电气)

栈道施工图纸:四川华西建筑设计院有限公司

设计时间:2018

建成时间:2020.09

项目名称:九寨沟景区游览基础设施(日则服务部)改建项目

建设单位:九寨沟风景名胜区管理局

建筑设计:清华大学建筑设计研究院有限公司

项目负责人:霍春龙

设计团队:霍春龙、丁峰、龚士玉、刘霄、巫晓红(建筑);江波(结构);崔艳辉、王春香(给排水);李冰、张悦(暖通);徐丹、刘路(电气);刘加根、杨涤非(绿色建筑)

用地面积:2 770m

总建筑面积:1 368.75 m

设计时间:2019

建成时间:2021.09

19 重建后的环保厕所

20 日则服务部露台

21 重建后日则服务部

22 重建后日则服务部

23 日则服务部外墙细部

24 日则服务部室内吊顶细部

25 仿木漆细部

26 树皮装饰细部

27 投入使用的五花海栈道

28 场地保留树木与日则服务部

29 落满松针的榻片屋顶