基于GIS 和SWMM 模型的城市内涝水文规律分析

2022-10-19田子阳褚俊英周祖昊林永寿蒋云钟

田子阳,褚俊英,周祖昊,林永寿,蒋云钟

(1.中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100044; 2.加州大学戴维斯分校,加州 戴维斯 95616; 3.青海西宁环境综合治理利用世行贷款项目建设办公室,青海 西宁 810001)

随着社会经济发展与人口规模不断扩大,城镇化水平稳步提升,同时多变量综合影响下也引发了一系列水文效应。 一方面,全球气候变暖所带来的“热岛”“雨岛”等效应导致城市暴雨频率和强度不断提高;另一方面,城市下垫面不断硬化,不透水面积显著增加,原有老旧管道设计标准低(设计时采用旧有系数进行计算,简化了很多雨水管道的水文现象[1])、排水需求急剧增大等原因使其需要进行提标改造,而考虑到经济性与区域因素,老旧管道分布较多的老城区不适宜大面积铺设新管[2]。 因此,进行城市尺度水文规律分析具有较高的应用价值。

此前,对于水文规律的研究多集中于流域尺度[3-5],研究方法较为单一,通常为GIS 分析法[5-7]和数学模型法[8-9]。 其中GIS 分析法对源数据的精确度要求较高,而数学模型法虽然有多种建模方法,但各类方法均有不同程度的限制,且在模型选取上存在一定的主观性[10]。 随着计算机技术的发展,采用数学模型模拟城市暴雨逐渐成为城市水文分析的趋势。 美国环境保护署(EPA)提出的第一个较为完善的暴雨雨洪模型SWMM 因其开源、可不断改进的特点被国内外学者广泛应用于城市暴雨雨洪模拟与城市水文分析,如Brendel 等[11]采用SWMM 与GSSHA 模型对比分析罗阿诺克市内两个相邻社区的水文响应关系,结果表明SWMM 模型在提供城市雨水管网水力条件详细信息方面具有较高价值;卢垚等[12]利用SWMM 模型对子汇水区的地表产流、径流系数、径流峰值等雨洪特征展开研究。 随着智慧城市建设的推进,目前研究多集中于三方面:①对气象卫星、遥感观测、城市管网等多源可视化数据的整合[13-14];②水文水动力学模型的架构与紧密耦合方法,如提高城市产汇流计算精度[15-16]、建立能够适应复杂城市下垫面的城市水文模型[17]等;③对水文水动力学模型的参数率定及算法优化[18]。

综上,系统地分析城市水文规律的重要性日益凸显[19]。 考虑到研究区西宁市缺乏先进的水文分析方法和完备的水文规律资料,笔者基于GIS 和SWMM 模型构建城市水文水动力学模型对研究区内地表产汇流平衡、出口流量、节点溢流情况等水文规律进行分析,并提出一种基于实际传输流量与排水能力关系的分区排水能力评估方法。

1 计算模型

1.1 模型结构

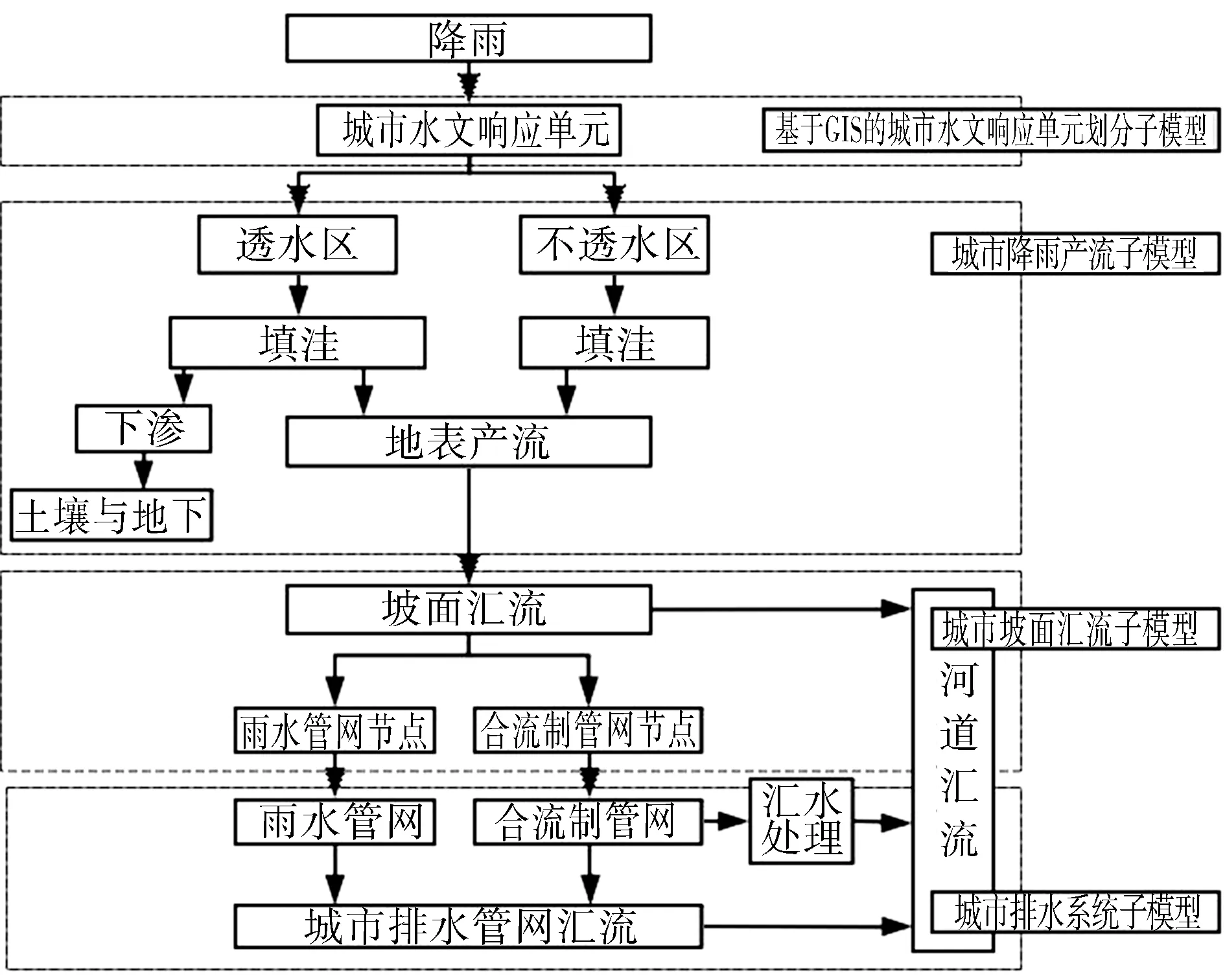

构建城市水文水动力学模型,对城市水循环过程进行量化模拟,该模型由4 个子模型构成,具体包括基于GIS 的城市水文响应单元(Hydro-logical Response Unit,HRU)划分子模型、城市降雨产流子模型、城市坡面汇流子模型、城市排水系统子模型。 这些子模型之间的关联和耦合如图1 所示。 其中,城市降雨产流子模型和城市坡面汇流子模型主要采用水文学方法计算,城市排水系统子模型采用一维水动力学方法计算。

图1 城市水文水动力学模型总体框架

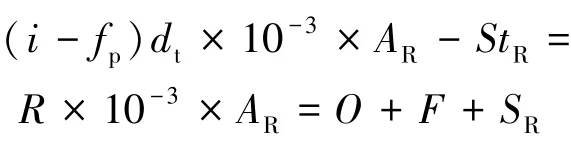

基于上述各子模型的模拟结果,可以对研究区内的雨量平衡进行计算,具体公式如下:

式中:i为降雨强度,mm/h;fp为当前下渗能力,mm/h;dt为时间,h;StR为研究区总调蓄量,m3;R为地表径流量,mm;AR为研究区总面积,m2;O为出口总量,m3;F为溢流总量,m3;SR为研究区管道存余总量,m3。

1.2 子模型

1.2.1 基于GIS 的城市水文响应单元划分子模型

城市水文响应单元划分子模型主要是根据研究区域的特征进行城市水文响应单元划分。 现有城市水文响应单元划分方法,一方面较为依赖高精度DEM 图,利用ArcGIS 划分后往往不能得到理想效果,还需要进一步调整与修正;另一方面,划分方法较为简单,不能与现有下垫面分类标准匹配。 故本文基于GIS,综合土地利用类型和对应不透水率参数进行HRU 划分。

主要操作流程为:①获取研究区土地利用图;②根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017),利用ArcGIS 对各下垫面分类进行修正;③依据《城市内涝防治规划标准》中不同下垫面类型的不透水率,在ArcGIS 中对研究区内各HRU 进行分类并批量赋值。该方法的优点是:①摆脱现有研究较为依赖城市高精度DEM 图的问题;②依据土地利用类型划分的HRU较为规整,下垫面类型一致,摆脱了原有HRU 繁杂的调整操作,提高了HRU 刻画精度的同时减少了工作量;③依据土地利用类型图划分的HRU 与城市管道分布图往往较为契合,同时其包含的建筑范围可以利用ArcGIS 对DEM 图进行修正[20],以满足二维模型建模需要。

1.2.2 城市降雨产流子模型

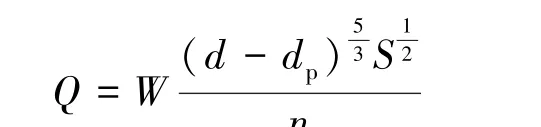

城市降雨产流子模型主要对城市降雨产流过程进行模拟。 降雨产流是指降雨扣除损失产生净雨的过程。 在HRU 划分的基础上,进行城市降雨产流过程模拟。 本文采用SWMM 模型中将每个HRU 概化成一个非线性蓄水池的方法模拟降雨产流,即只有当蓄水池蓄水量超过最大洼地蓄水量时降雨产流才会发生,其流量通过曼宁公式计算得出:

式中:Q为流量,m3/s;W为HRU 的宽度,m;d为蓄水池水深,m;dp为蓄水池最大蓄深,m;S为坡度;n为曼宁糙率系数。

对城市降雨产流过程的模拟中,不透水面的模拟相对简单,而对透水面的入渗过程模拟极其重要,一般采用经验模型模拟该过程,SWMM 模型中提供的经验模型有3 种,即径流曲线模型、Green-Ampt 模型、Horton 模型[21]。 在大量实际应用中,Horton 模型均取得了较好的效果[22],故本研究采用Horton 模型进行入渗计算。 具体计算公式为

式中:f0为最小下渗能力,mm/h;fc为最大下渗能力,mm/h;k为下渗能力衰减系数,h-1;t为时间,h。

1.2.3 城市坡面汇流子模型

城市坡面汇流子模型主要对城市地表的汇流过程进行模拟。 地表汇流是指降雨到地面后除去各项损失后产生的净雨从产流区各处向雨水管网和河道汇集的过程。 本研究基于HRU 进行地表汇流演算,各HRU进行逐一汇流计算,水流进入相应的管网或河道。 本文采用SWMM 模型进行城市坡面汇流过程的模拟。

1.2.4 城市排水系统子模型

城市的排水系统由入水口(雨水篦子)、地下排水管网和出水口处排水泵站、河道等组成。 SWMM 模型中有3 种方法用于管渠汇流计算,即恒定流法、运动波法和动力波法,具体如下:①恒定流法,假定水流在每一时刻的流动都是恒定且均匀的,是最简单的汇流计算方法;②运动波法,可以模拟水流在管渠中的空间和时间变化,但不能考虑回水、各项损失、有压流动等;③动力波法,按照求解完整圣维南方程组进行汇流计算,可以模拟管渠回水、损失和有压流动等,是最准确但也最复杂的方法。 城市排水系统子模型采用动力波法进行计算,各连接管网和渠道满足连续性和动量平衡,各个节点满足水量平衡。

(1)连接管网和渠道的控制方程分为连续性方程和动量平衡方程。

连续性方程:

式中:K=gn2;R为过水断面的水力半径,m;V为流速,绝对值表示摩擦阻力方向与水流方向相反,m/s。

(2)管网和渠道的节点控制方程为

式中:Qt为进出节点的流量,m3/s;Ask为节点的自由表面积,m2。

考虑到实际情况中,除雨水单独排放外,还有雨污合流的情况存在(其常见于城市内的老城区),故在排水系统子模型中,为避免因忽略“雨污合流”时的排水量而导致雨水排水结果失真,需考虑污水流量所占据的城市排水系统的排水能力,即在子模型中,通过实际测量与数据输入,对合流管道的标高、管道内污水流量和流速等参数进行相应描述。

通过对子模型模拟结果的归纳与整合,可以对研究区管道与分区排水能力进行分析评估。 考虑到部分排水分区内无排水口,而位于下游的分区需要承担上游分区传输来的排水压力,故需要对排水分区内的实际传输流量进行计算。 依据计算结果,本文提出一种基于实际传输流量与排水能力关系的分区排水能力评估方法,其核心是:在研究区的总传输流量及总排水能力一定的情况下,实际传输流量占比越大,同时不同重现期下排水能力占比越小,表明该区域排水能力越小;实际传输流量占比越小,同时不同重现期下排水能力占比越大,表明该区域排水能力越大,应对不同重现期暴雨较为灵活。 其具体操作步骤为:①根据有关原则划定研究区的雨水排水分区;②利用ArcGIS,根据不同的降雨重现期,对每个分区内的各排水口排水能力、各节点入流量进行汇总,得到分区统计结果;③根据排水分区的分布及管道的流量传输方向,叠加计算得到各分区的实际传输流量;④统计各区实际传输流量占比与不同重现期下排水能力占比,将排水能力占比与实际传输流量占比相减,对结果进行排序,即得到分区排水能力的统计结果。

2 研究区域概况

2.1 研究区域

西宁市位于青海省东部,坐落于湟水中游河谷盆地,四面环山,三川会聚,是青海省的省会也是青海省第一大城市,是全省政治、经济、科技、文化、交通中心,主要的工业基地,因取“西陲安宁”之意而得名。 因其扼青藏高原东方之门户,自古就是西北交通要道和军事重地,素有“西海锁钥”“海藏咽喉”之称。 又因其作为古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,具有源远流长的历史文化、得天独厚的自然资源和绚丽多彩的民俗风情,成为青藏高原一颗璀璨的明珠。

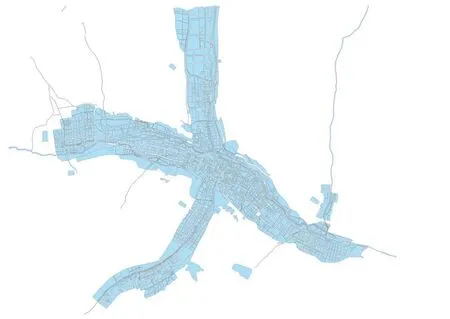

依据西宁市有关资料,研究范围包括西宁市城东区、城中区(含城南新区)、城西区、城北区、海湖新区和国家经济开发区,研究区总面积380 km2(如图2 所示)。 研究区域为城市密集建成区,以居民房屋、商业用地为主,建筑密度高,总不透水地面占总面积的近66.5%,绿地率仅为26.8%。 以国家气象局西宁站1954—2018 年共65 a 的日均降水量观测数据作为基础数据,统计得到西宁站多年平均降水量为389.7 mm,最大值为541.2 mm(1967 年),最小值为196.2 mm(1966 年)。

图2 研究区域范围

2.2 基础数据

利用城市水文响应单元划分子模型,结合西宁市土地利用状况,划分得到HRU 共计3 326 个,并通过ArcGIS 计算得到各汇水区面积、平均坡度、宽度等数据。

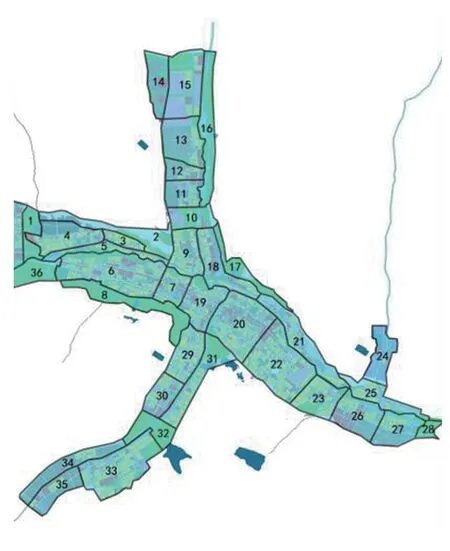

在HRU 划分的基础上,依据以下基本原则划定西宁市雨水排水分区:①遵循西宁市城市排水规划目标和排水体制;②利用西宁市有利地形、洪沟等便利条件;③充分保留与利用原有城市雨水排水设施,尽量以行政区和河道等自然条件划分;④结合西宁市正在建设的海绵城市规划,根据海绵城市管控分区进行雨水分区的管理与建设。 西宁市主城区划分成36 个排水分区,其中:城西10 个、城北9 个、城东10 个、城南7个,如图3 所示。

图3 西宁市排水分区分布

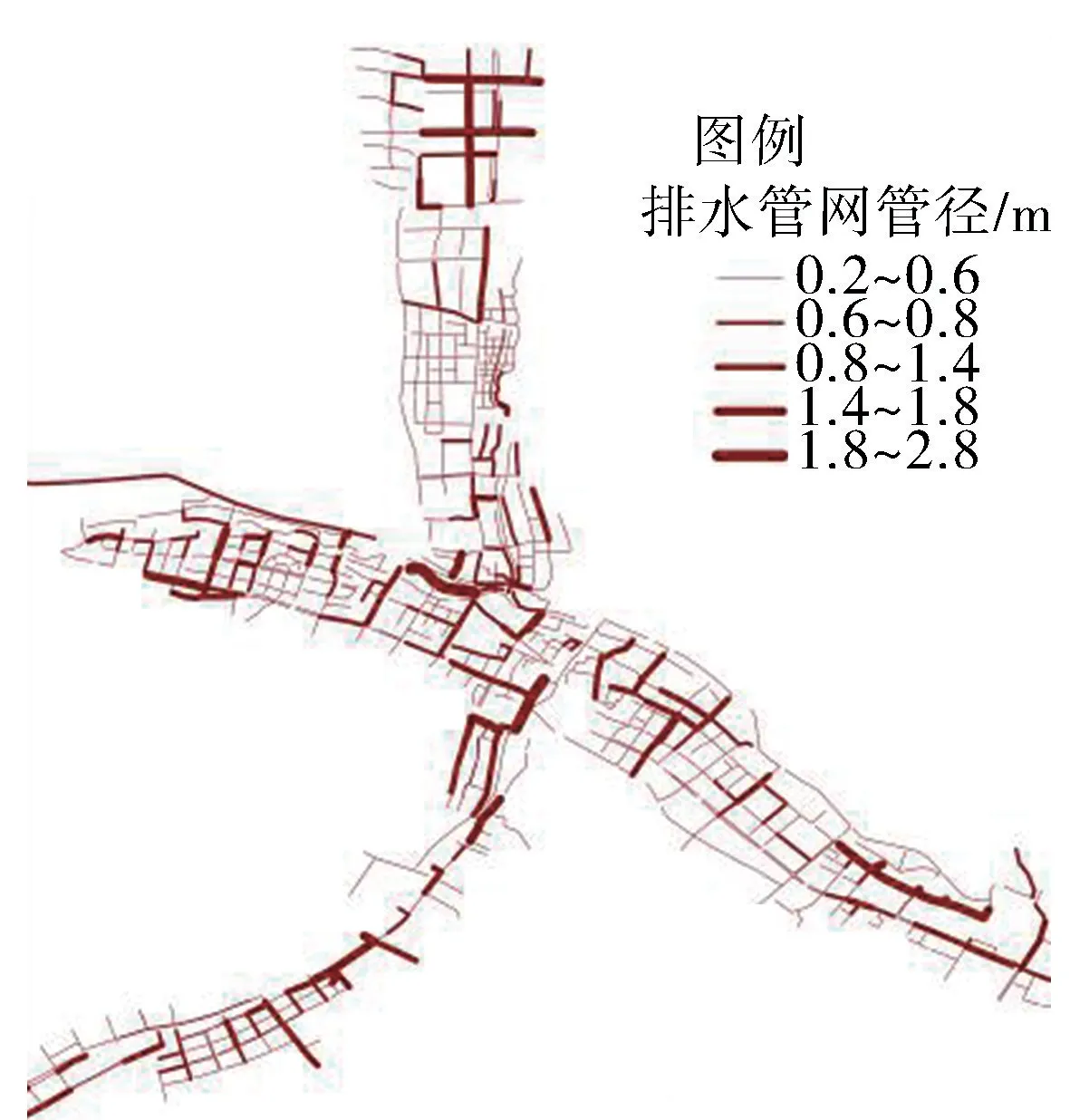

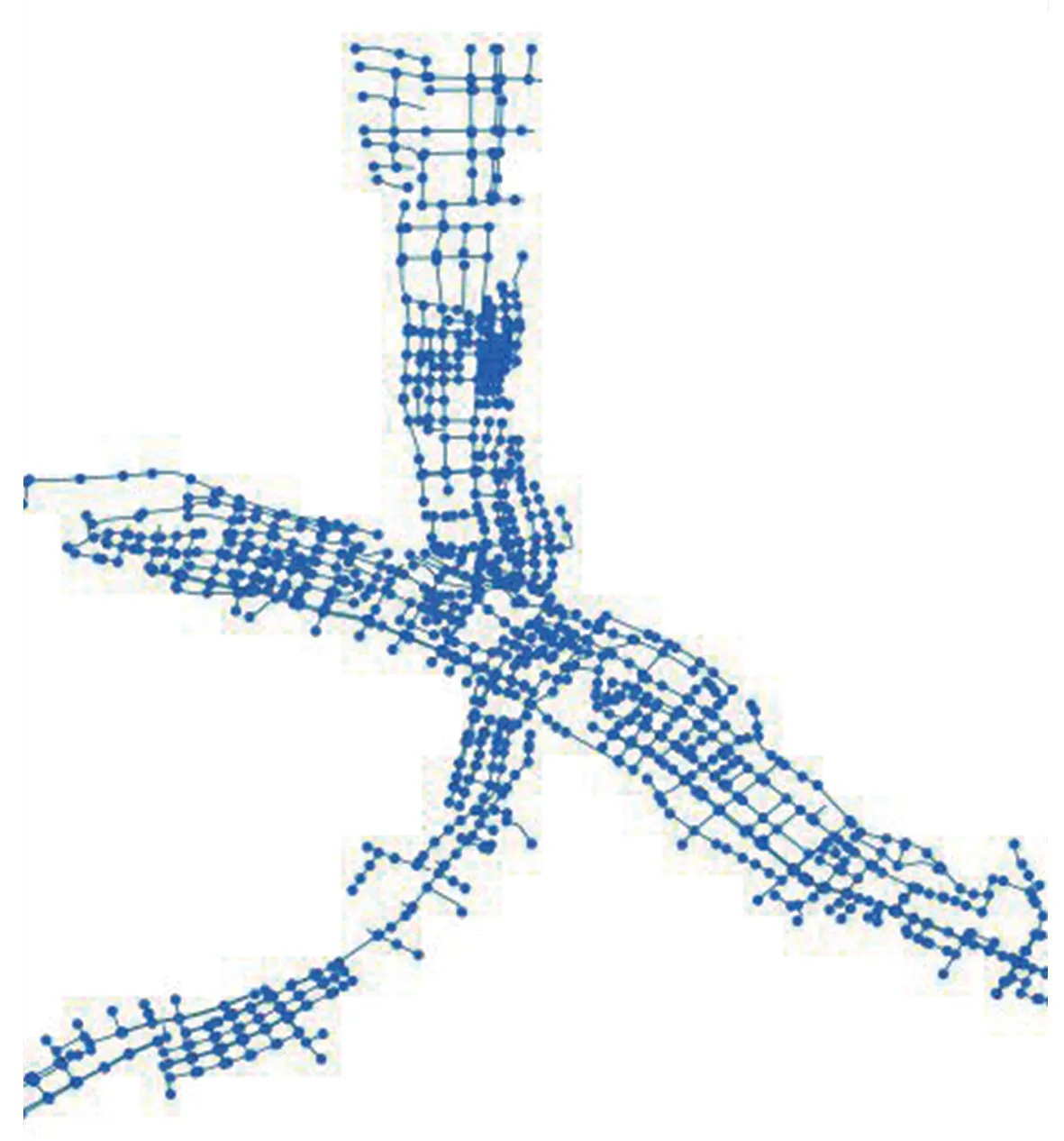

基于西宁市排水公司提供的雨水管网和污水管网的空间分布与属性等基础资料,建立西宁市管网的拓扑关系,概化管网1 243 段,其中雨水管渠1 045 段,概化管网节点1 234 个(见图4、图5),概化排放口126个,并为概化管段及节点添加相应属性数据。 由于西宁市地下管网情况错综复杂,基础数据较为匮乏,因此开展了原型观测试验,对典型合流管道标高进行测定,对典型合流管道流量与流速进行测定,以模拟合流制管道内的污水流量所占据的排水能力。

图4 中心城区管道概化分布

图5 中心城区概化管网节点分布

西宁市主城区高程数据采用30 m×30 m 高精度DEM 图,土地利用数据主要依据《西宁市土地利用总体规划(2006—2020 年)》(2016 年修订版)。 利用ArcGIS 进行空间分析,识别高程、坡度等基本信息。

不同重现期降雨数据通过收集国家气象局西宁站等5 个雨量站1954—2018 年逐日数据,结合青海省气候中心2017 年编制的《西宁城区暴雨强度公式推算技术报告》进行推算。

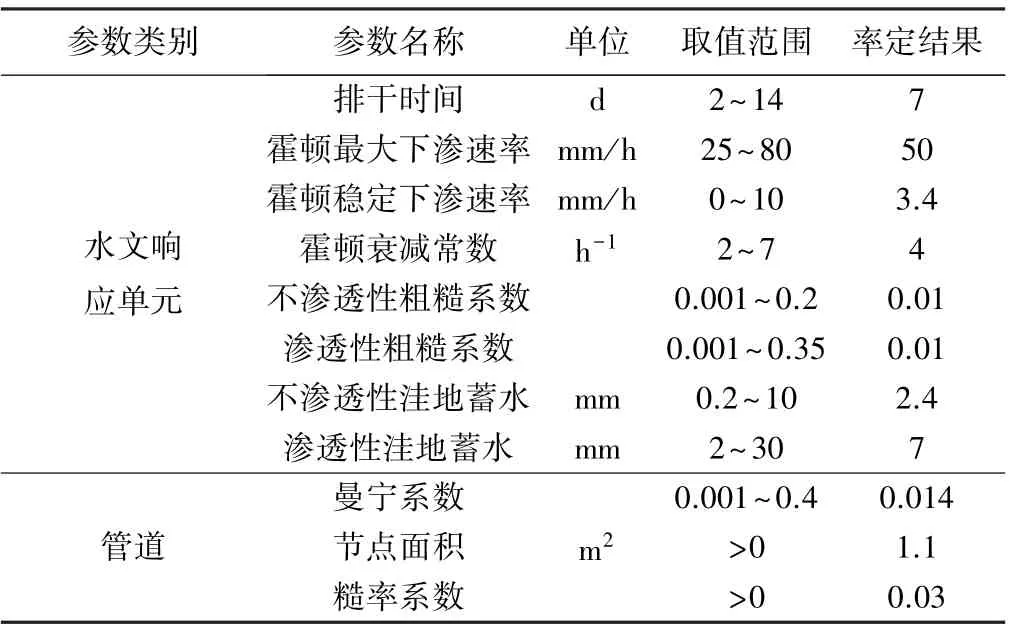

2.3 模型参数率定及验证

结合美国EPA 的SWMM 模型应用手册与相关文献资料确定城市水文水动力学模型各参数的取值范围并设置初始值。 将排干时间、霍顿最大下渗速率、霍顿稳定下渗速率、霍顿衰减常数、曼宁系数、粗糙系数等作为率定参数,采用20130823、20140627、20170726、20180630、20190830 共5 场典型暴雨的降雨量和积水深观测数据对西宁市水文水动力学模型进行参数率定,参数率定结果见表1。收集西宁市主城区14 个雨量站3 h 降雨数据,并在模型中确定各雨量站位置及对应降雨数据。

表1 参数率定结果

西宁市排水公司的监测数据表明,2020 年8 月29日西宁市博雅路路段积水较为严重,最大积水深达到1.5 m。 利用构建的城市水文水动力学模型进行量化模拟,结果表明,博雅路路段模拟最大积水深1.57 m,相对误差为4.67%(小于20%);柴达木路路段最大积水深为0.66 m,实测积水深0.63 m,相对误差为4.54%(小于20%)。 西宁市城区12 个现状调查的积水点中,11 个积水点与模拟结果位置吻合,积水点重合率约91.7%,表明模型具有一定可靠性。

3 城市内涝水文规律分析

依据中华人民共和国水利部发布的《水文情报预报规范》(SL 250—2000),采用相对误差作为预报误差指标,对模型精度进行评定。 利用2020 年8 月29日西宁市实测暴雨与积水深观测数据进行模拟验证,

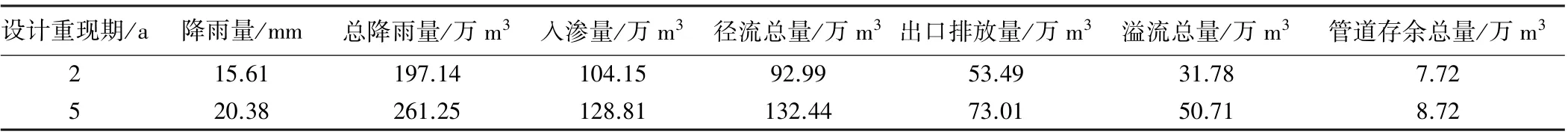

3.1 西宁市城区地表产汇流平衡分析

随着城市化进程的加快,西宁市下垫面硬化面积不断增加,改变了原有城市水循环路径,带来明显的水文效应。 选取两个降雨重现期,即2 a 一遇和5 a 一遇,进行模拟计算,具体模拟结果见表2。 西宁市城区道路和建筑物密集,地表不透水面积比例较大,导致地表径流量较大,2 a 一遇和5 a 一遇降雨对应的径流系数(径流总量/总降雨量)分别为47.2%和50.7%。 从径流总量的构成看,出口排放量占径流总量的比重较大,降雨重现期为2 a 和5 a 时分别为57.5%和55.1%;由于排水管网的设计排水能力较低,节点溢流总量较大,降雨重现期为2 a 和5 a 时分别占径流总量的34.2%和38.3%。 随着降雨重现期的增大,节点溢流总量及其所占比重呈现增大趋势。 节点溢流总量的大小反映了地面积水情况,当降雨重现期达到5 a 时,节点溢流总量最大,其对应的地面积水情况也最严重。

表2 不同重现期下雨量平衡模拟结果

3.2 出口流量分析

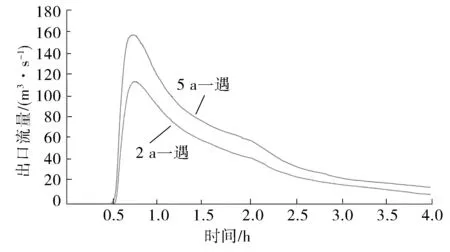

对比不同降雨重现期的城市排水系统出口流量过程(见图6),可以看出,随着降雨重现期的增大,地表径流量增大,城市排水系统导致出口流量增大。 降雨重现期为2 a 时,城市排水系统出口总量为53.5 万m3,出口流量峰值为114.1 m3/s,出现在开始降雨后约43 min;降雨重现期为5 a 时,城市排水系统的出口总量为73.0 万m3,出口流量峰值为155.3 m3/s,出现在开始降雨后约45 min。

图6 不同降雨重现期下管网出口流量过程线

由同一降雨重现期的出口流量过程线可以看出,城市排水系统出口流量呈先快速增大后缓慢减小的趋势,这符合降雨径流的一般规律。

3.3 节点溢流情况分析

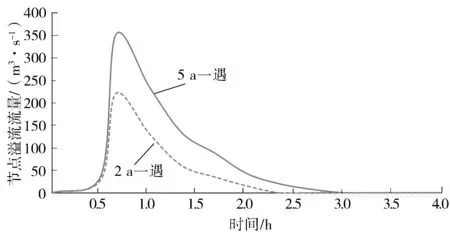

降雨经过地面的产汇流过程形成地表径流进入地下管道,当超过管道排水能力时雨水从节点溢出,在地面低洼地区形成积水,不同降雨重现期下节点溢流过程如图7 所示。 在节点溢流总量和峰值溢流流量方面,随着降雨重现期的增大,节点溢流总量和峰值溢流流量增大。 当降雨重现期为2 a 时,节点溢流总量为31.8 万m3,节点峰值溢流流量为220.7 m3/s;当降雨重现期为5 a 时,节点溢流总量为50.7 万m3,节点峰值溢流流量为352.2 m3/s。

图7 不同降雨重现期下节点溢流过程

随着降雨量的增大节点溢流呈现“无溢流—开始出现—迅速增加—达到峰值—逐渐减少”的动态过程。 主要原因是在降雨初期,降雨径流流量低于管网的排水能力,雨水管网能够顺利排水,节点不发生溢流;在降雨中期,当降雨强度明显增大使径流流量超过管网的排水能力时,节点开始出现溢流,溢流流量随着降雨强度的增大不断增大直至达到峰值;在降雨后期,降雨强度的减小使节点溢流流量减小,随着降雨结束溢流流量缓慢减小。

3.4 排水管网能力评估

3.4.1 管道排水能力评估

采用管道分级负荷进行管道排水能力评估。 其中,管道超负荷的判别依据为模型模拟得到的充满度结果,即当水流压力过大时管道呈现满载状态,使其无法正常输水。 考虑到实际的超负荷情况,共设置了3种分级类型,其中0 为正常排水管道,1 为自身排水能力不足造成满载的管道,2 为受下游管道顶托造成满载的管道。 总体上,因降雨强度超过了西宁市排水管网的设计排水能力,管道出现了超载现象,随着进入排水管网径流量的增加,满载管道(类型1、类型2)所占比例增大,导致管网排水不畅。 在重现期大部分排水管道呈超负荷状态,其中管道受下游顶托造成满载的比例(类型2)远大于自身排水能力不足造成满载的比例(类型1),说明西宁市主城区发生排水管道满载情况的主要原因是受到下游管道顶托,导致排水困难。

3.4.2 分区排水能力评估

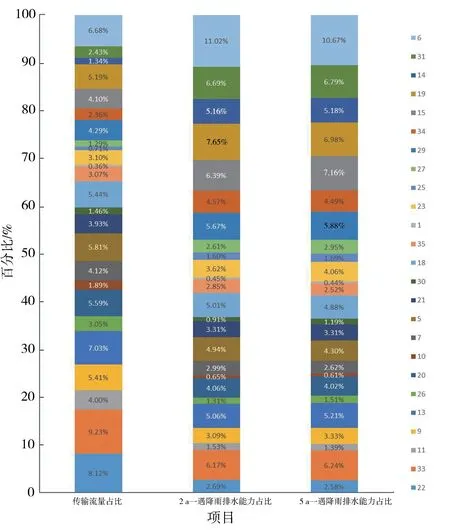

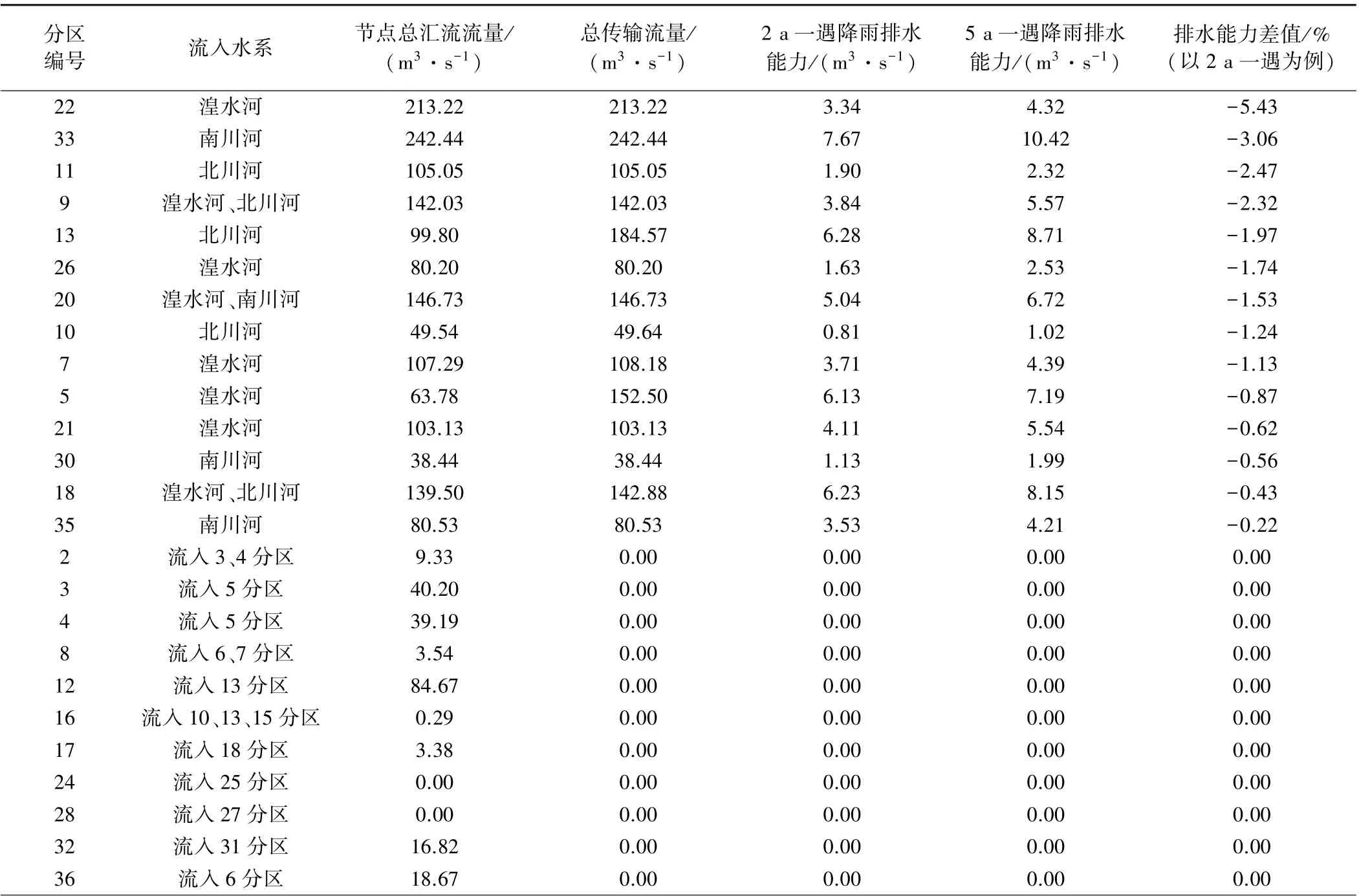

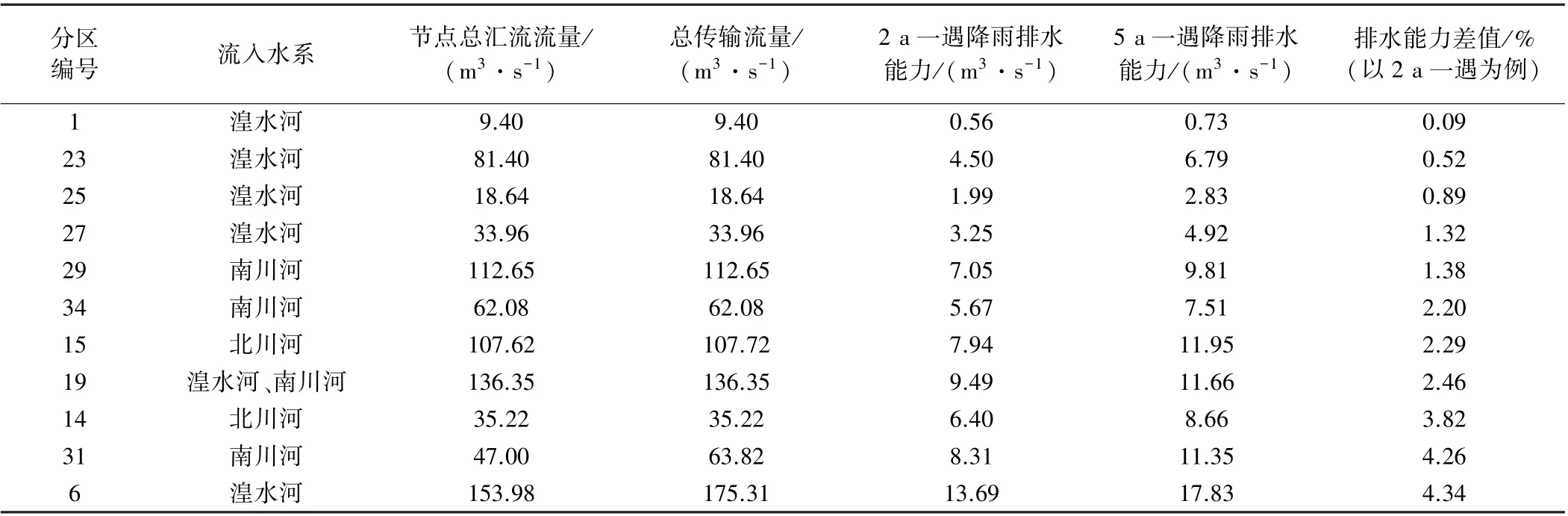

根据不同的降雨重现期,按照排水分区对每个分区排水口的排水能力进行汇总,计算结果见表3。 统计各区实际传输流量占总传输流量的百分比及不同重现期下各区排水能力占总排水能力的百分比,可以得到百分比堆积图,如图8 所示。 按照前文所述算法,对区域排水能力按照由低到高进行排序,结果表明,分区22、33、11、9、13、26、20、10、7、5、21、30、18 排水能力较差,占排水分区总数的36.1%。

图8 分区排水能力统计(由上至下排水能力依次由高至低)

表3 不同重现期下分区排水能力(由低到高)

续表3

4 结 论

以西宁市为例构建城市水文水动力学模型,开展城市水循环过程的量化模拟分析。 该模型由4 个子模型构成,具体包括城市水文响应单元划分子模型、城市降雨产流子模型、城市坡面汇流子模型、城市排水系统子模型,这些子模型之间相互关联和耦合。

基于城市水文水动力学模拟,对研究区内水文循环进行分析,结果表明西宁市主城区水文循环具有明显的规律。 在地表产汇流方面,随着降雨重现期的增大,地表径流量增大,排水系统出口流量不断增大,随降雨量增大呈先增大后减小的趋势。 在节点溢流的总量和峰值方面,随着降雨重现期的增大,节点溢流总量和峰值溢流流量不断增大,随着降雨量的增大节点溢流呈现“无溢流—开始出现—迅速增加—达到峰值—逐渐减少”的动态过程。 对管道排水能力进行分级评估,分析不同重现期下管道超负荷运行的分布情况,得到结论:西宁市主城区排水管道满载运行的主要原因是受到下游管道顶托,导致排水困难。 对分区排水能力进行分区统计,提出采用实际传输流量与排水能力综合分析的方法对分区排水能力进行评估,得到排水能力由低到高的分区排序。