虚词和近现代汉语史的分期问题

2022-10-18王宇平

陈 莉 王宇平

汉语是世界上至今仍被广泛使用的古老而常新的语言,研究汉语的历史演变及发展规律有专门的汉语史学科。汉语在汉民族的历史长河中绵延不断向前流淌,但从语言研究的视角来看,这股洪流具有几处显著的分水岭,据此可以将汉语史进行理论上的分期。日常的观念将汉语一分为二,偏古代风格的汉语称为古代汉语,而眼前所使用的就是现代汉语。由于过去的汉语只有书面记载可循,所以大众语境里的古代汉语又等同于文言文,而现代汉语则包括现代书面语以及口语。这样的划分与学界关于汉语史的分期观点有很大出入,分歧主要集中在对“近代汉语”的体认上。“近代汉语”在汉语史中是古代汉语和现代汉语之间的过渡阶段,而非中国近代史(1840—1949年)时期的汉语。那么,“近代汉语”是指哪段历史时期的汉语呢?关于这个问题,学界各家观点不一,在近代汉语的上限问题上各抒己见,将区间定位于晚唐到宋元之际;至于近代汉语的下限,各家则定一尊于清末,具体更以“五四”为界,将“五四”以降视为现代汉语阶段。可以说,“五四”在汉语史上的重要分水岭地位,几乎可以与它在社会变革史上的重大转折地位相媲美。“五四”赢得最广泛的共识,毫无疑义地成为现代汉语的开端,这似乎已经成为毋庸多言的问题。然而值得追问的是,“五四”前后汉语口语并未发生截然的变化,而汉语史又是以汉语言本身为分期对象,那么“五四”深入人心的分水岭地位究竟从何而来?毕竟汉语史不应以政治历史分期为参照。本文将围绕“五四”前后的汉语虚词的使用情况,通过对语言本体问题的观察,探讨“五四”何以当仁不让地开启了“现代汉语”的时代。

一、 “近代汉语”之下限与分期标准之悖论

“近代汉语”概念的提出者是著名语言文字学家黎锦熙先生。1928年,黎先生在《新晨报副刊》发表《中国近代语研究提议》一文,题目中的“近代语”就是“近代汉语”,文中写道:

近来继承清代朴学家,更应用科学的方法,而从事于中国之“语言文字学”(Philology)者,其取材仍偏重上古(先秦)与中古(隋唐),或参以现今之国语与方言,未免抹煞近代(宋元至清约九百年间一大段)。此大段实为从古语到现代语之过渡时期,且为现今标准国语之基础。(1)黎锦熙:《中国近代语研究提议》,《新晨报副刊》1928年10月。

黎先生将汉语史的古今二分格局改为“古代汉语—近代汉语—现代汉语”三个阶段,揭开了近代汉语的研究序幕,也明确地将近代汉语的上限定为宋代,并认为近代汉语是其后现代共同语的基础。

而正式的汉语史分期工作则始于王力先生,王力先生于20世纪50年代在北大开设新课“汉语史”,并于1957年出版《汉语史稿》。《汉语史稿》把汉语史的发展分为上古、中古、近代、现代四个时期:

1. 公元三世纪以前(五胡乱华以前)为上古期。(三、 四世纪为过渡阶段。)

2. 公元四世纪到十二世纪(南宋前半)为中古期。(十二、 十三世纪为过渡阶段。)

3. 公元十三世纪到十九世纪(鸦片战争)为近代。(自1840年鸦片战争到1919年五四运动为过渡阶段。)

4. 二十世纪(五四运动以后)为现代。(2)王力:《汉语史稿》(上),北京:科学出版社,1957年,第32—35页。

王力先生的汉语史各个分期不是截然分开的,中间都有过渡阶段,王力先生把“十二、 十三世纪”定为汉语中古期和近代期的过渡阶段,把鸦片战争到五四运动的一段时间看作近代期到现代期的过渡,近代汉语在这个体系中大致跨越南宋到“五四”。事实上,近代汉语研究中各家的分歧主要集中在其上限。黎锦熙先生把近代汉语的上限定为宋代,王力先生定为南宋,而吕叔湘先生上推至晚唐五代,蒋绍愚先生则以唐代初年作为近代汉语的上限。

这些分期中,吕叔湘先生的观点影响最大,吕先生在《近代汉语指代词·序》中说:

秦以前的书面语和口语的距离估计不至于太大,但汉魏以后逐渐形成一种相当固定的书面语,即后来所说的“文言”。虽然在某些类型的文章中会出现少量口语成分,但是以口语为主体的“白话”篇章,如敦煌文献和禅宗语录,却要到晚唐五代才开始出现,并且一直要到不久之前才取代“文言”的书面汉语的地位。根据这个情况,以晚唐五代为界,把汉语的历史分成古代汉语和近代汉语两个大的阶段是比较合适的。至于现代汉语,那只是近代汉语内部的一个分期,不能跟古代汉语和近代汉语鼎足三分。(3)吕叔湘:《近代汉语指代词·序》,《近代汉语指代词》,上海:学林出版社,1985年,第1页。

近代汉语是言文分离的阶段,只能借古代白话文献来窥见当时的口语面貌,这就造成吕叔湘先生以语体转变为汉语史分期的线索,以唐五代为界,把汉语的历史分成古代汉语和近代汉语两个大的阶段。至于现代汉语,吕先生认为它沿袭了近代汉语的常用词汇,只是近代汉语内部的一个分期。郭锡良认为吕先生从“五四”时期文白之争的角度来讨论问题,不能看作是汉语史的严格历史分期。(4)郭锡良:《汉语史的分期问题》,《语文研究》2013年第4期。王力先生则明确指出汉语史的分期不能“以文体的转变为标准”,“文体的转变不等于全民语言的转变”。(5)王力:《汉语史稿》(上),第20—24页。江蓝生在回顾吕叔湘近代汉语研究成就时总结,各家对近代汉语分期的上限规定虽然不尽相同,但却十分接近。更重要的是各家分期的标准原则是共同的,即以口语的实际状况作为分期的依据。(6)江蓝生:《近代汉语研究缘起及吕叔湘先生的贡献》,《励耘语言学刊》2017年第1期。吕先生对文白之争的看法并不影响研究者对汉语史分期标准的基本观点。

综上,目前国内学者以汉语口语为独立观察对象,对近代汉语的上限仍有不同观点。关于近代汉语的下限,学界大都认同把近代汉语的下限定在清末,(7)江蓝生:《近代汉语研究缘起及吕叔湘先生的贡献》。王力先生的《汉语史稿》和向憙的《简明汉语史》具体以“五四”为近代汉语和现代汉语的分界,(8)向憙:《简明汉语史》,北京:商务印书馆,2010年,第40—47页。刁晏斌研究现代汉语史也是从“五四”开始。(9)刁晏斌:《传统汉语史的反思与新汉语史的建构》,《吉林大学社会科学学报》2016年第2期。此外,大学和中学的汉语教育长期以来只有古代汉语与现代汉语之分,把“五四”时期以后的语言统称为现代汉语。可见,“五四”作为现代汉语的起点,无论是学界各家各派还是语文教育界都对此达成了最广泛的共识。

然而,倘若仅以口语事实为分析材料,并不能将近代汉语和现代汉语的分隔线划在“五四”。语音方面,以近代汉语口语中的[tsi][ki](10)“[]”内为国际音标。为例,早在乾隆八年成书的《圆音正考》中就记载了当时口语中[tsi][ki]的舌面化现象,(11)江蓝生:《近代汉语研究缘起及吕叔湘先生的贡献》。也就是说近代汉语语音与现代汉语语音仅存的最后一个语音差异那时已经消失了,此音变与近两百年后的“五四”并无关联。再来看词汇语法方面,现代汉语的虚词系统在近代汉语中已经基本形成,比如时体助词“了”“着”“过”、人称代词系统“你”“我”“他”、语气词“啊”“呀”“呢”“吗”、指示代词“这”“那”等在唐宋之际都已成熟,而“把”字句和“被”字句等汉语特殊句式,也早在“五四”之前的几百年就已被广泛使用。

所以,如果以语音、词汇和语法为参照,近代汉语和现代汉语的区分远不如近代汉语和古代汉语的区分来得明显,所以也就不难理解为什么吕叔湘先生要将现代汉语划归成近代汉语内部的一个阶段。实际上,“五四”时期最剧烈的语言变化体现在书面语的形式上,白话代替文言获得了合法的书面语地位,成为官方语言和教学语言。这样一来,汉语史上近代汉语的下限实际上是以语体转变为标准划定的,而近代汉语的上限则是以口语的实际状况为标准划定的,两者不一致。

我们并不想无限延伸吕叔湘先生关于文白之争的讨论,但仍然部分同意汉语史分期也可以直接以语体转变为标准,或者说在某个语言阶段言文是否一致,这个标准特别适合用来分拆近代汉语和现代汉语。本文将聚焦“五四”前后,详细探讨在言文一致的过程中,“我手写我口”的自觉如何深刻地贯穿在虚词的理论和实践中。此外,我们想要补充的是,“五四”时期的语体转换同时也伴随口语的转换,为了实现言文一致的目标,“文”不仅向“言”靠拢,实际上也必然发挥对“言”的统御作用,以虚词为纲的语法规范通过书面语渗透影响到口语,满足了国语运动对文学革命的期待。

二、 “文”向“言”的靠拢——以虚词为例

早期汉语书面语以先秦口语为基础进行加工书写,后代将以这种书面语为模仿对象的语体统称为文言文。六朝口语的面貌逐渐系统性地偏离先秦口语,“文必秦汉”的趋势造成了“言文不一”的局面。从此,汉语口语随着社会发展而演进,而汉语书面语的面貌不再动摇。然而,汉语的书面语除了遵循文言这脉传统,还一直并行着另一条遵循口语的传统,即以北方口语为基础加工而成的古白话文。从敦煌变文、禅宗语录和宋儒语录、翻译佛经以及六朝乐府歌词等文献中,都可一窥近代汉语口语的面貌,这些作品都显示了白话文日渐成熟的趋势。南宋年间已经出现了通篇用白话写成的“话本”,元末明初开始出现长篇小说,其后更是迎来了白话小说的大丰收,《西游记》《儒林外史》《红楼梦》等都是以北方口语为基础的白话小说,文本中的基本词汇和语法已与现代汉语基本一致。1939年王力著《中国现代语法》,就是通过摘引归纳《红楼梦》及《儿女英雄传》中的语句来进行研究。相比于岿然屹立的文言,白话是随着时代口语的变化而不断演变的,比如《红楼梦》和《世说新语》虽同为白话,但它们的语言还是有所不同。

可见,在“五四”提出“言文一致”的主张之前,相关实践在“言文分离”的汉语史中从未断绝:文言书面语以先秦口语为参照,白话书面语以时代口语为参照,追溯文言和白话的起源和发展可知,文言和白话的本质差别是古代汉语和近代汉语的语言特征之别。具体来说,依据上古汉语词汇语法系统的是文言,依据近代汉语和现代汉语词汇语法系统的是白话——“这是人们通常所说的‘文言’和‘白话’的区分”。(12)蒋绍愚:《也谈文言和白话》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2019年第2期。

(一) 虚词的演变和本质

“五四”时期以“我手写我口”为白话创作之号召,但其践行却并非如字面所述——直接把说的话写下来即可。鲁迅在这一点上说得很清楚,“语文和口语不能完全相同;讲话的时候,可以夹许多‘这个这个’‘那个那个’之类,其实并无意义,到写作时,为了时间,纸张的经济,意思的分明,就要分别删去的,所以文章一定应该比口语简洁,然而明了,有些不同,并非文章的坏处”。(13)鲁迅:《答曹聚仁先生信》,《鲁迅全集》(第6卷),北京:人民文学出版社,2005年,第79页。换句话说,作为书面语的白话,需要参照的是口语的语法规则,而不是口语的话语,全社会需要追求和有待确立的是言语背后的语言规范。

现代语言学之父索绪尔在《普通语言学教程》中区分了语言和言语,认为语言是音义结合的符号系统,说话是对语言的运用,言语只是语言运用的结果。(14)[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1980年,第32—37页。语言符号系统由词汇和语法规则构成,而汉语的语法规则是通过使用虚词和语序的手段来实现的。白话语法参考近代汉语,文言语法参照上古汉语,五四追求“我手写我口”的语言规则,而汉语语序变化幅度有限,所以最可靠的实践途径就是用近代的虚词替换上古的虚词,这不是个别虚词的更改,而是整个虚词系统的转移。

虚词作为语法的主要载体,在几乎所有的文类中都稳定而高频地出现,因而虚词自然成为新体白话和文言文最直观的文体判定依据。同时,虚词的面貌也是近代汉语和上古汉语最显著的差异,是判断传统文言和白话的标准。虚词,又叫功能词(functional word),古称虚字。汉语虚词包括助词、介词、连词和语气词等,使用虚词能加强语言的逻辑性、精密度与表现力。许慎认为虚词“意内而言外”,意思是虚词的功用不能只从它本身的意义来看,还要看它所依存的环境。而虚词本身的意义也很难确定,以至于到了南唐徐锴作《说文解字系传·通论》时,他就直接引作了“音内而言外”。徐锴引文的偏差恰恰点明虚词的声音形式和词义无必然联系,符号的声音、意义在虚词身上体现出彻底的任意联结的特性。

虚词作为语言符号,其形式和意义之间的联系在相当长的时间内都是稳定的。虚词的音义结合关系一旦确立,就成为符号系统的一部分,对符号使用者具有强制性,除非个性的使用习惯被整个社会所认可,但那实际上是新的语言协约替代了旧的语言协约,新的约定俗成替代了旧的约定俗成。当语言协约随着社会的发展而发展,虚词的个体使用情况也会迅速融入大众潮流以避免不合时宜的局面。从另一个方面来说,正是因为具有彻底的任意性,虚词符号的音义关系才具有更灵活的可变性。从上古汉语到近代汉语,虚词的发展变化也是普通读者最易察觉的部分。虚词最剧烈的演变集中在唐五代前后,这一时期出现并确立了许多新兴的语法成分和语法范畴,主要就体现在虚词上。刘坚、江蓝生、白维国和曹广顺合著的《近代汉语虚词研究》中列举了三十多个相较上古汉语发生显著变化的近代汉语虚词。先看助词,现代汉语里的时体助词“了”“着”“过”就是在这一时期出现和渐趋成熟的,(15)刘坚、江蓝生、白维国、曹广顺:《近代汉语虚词》,北京:商务印书馆,2018年,第2—10页。结构助词“的”(早先写作“底”)也是在近代汉语中才频繁出现。(16)蒋绍愚:《也谈文言和白话》。其次来看代词,《近代汉语指代词》认为现代汉语的人称代词系统“你”“我”“他”在唐代确立,而蒋绍愚认为在近代汉语的代词中,除了“我”和“谁”是从古到今不变的以外,其他的“你”“他”“这”“那”“什么”“怎么”以及“们”都是上古汉语中没有的,上古汉语的代词是“吾”“尔”“汝(女)”“若”“厥”“其”“之”“孰”“此”“兹”“斯”“彼”“何”“如何”。(17)蒋绍愚:《也谈文言和白话》。最后看指示代词系统,“这”“那”在晚唐五代确立,疑问代词“什么”也在唐五代的文献中出现了近似的形式“是物”“甚摩”等。(18)吕叔湘:《近代汉语指代词》。这一语言巨变时期除了发生直观可见的“词汇兴替”,还有与虚词密切相关的语法格式的变革,比如“把”字句处置式的出现等。

(二) 傅斯年有关虚词使用的理论设计

“五四”白话文运动推崇的新体白话有几大语言来源:近代白话(古白话)、外语的逻辑性(欧化文法)、时代口语、方言以及文言保留词汇。(19)胡明杨:“现代汉语书面语也不是一种在一个单一的方言点口语基础上形成的书面语,而是在其形成过程中受到各种不同因素的影响,因而就其组成成分而言十分驳杂,既有以北京话为基础的口语成分,又有欧化的书面语成分,既有传统的和仿古的文言成分,又有各种方言成分。现代汉语书面语就是这样一些不同语体的成分,甚至可以说是不同语言系统的成分糅合而成的。”参见胡明杨:《语体和语法》,《汉语学习》1993年第2期。这几项都涉及虚词,如果从历时的角度来看,很多汉语虚词是古汉语实词语法化的结果(20)沈家煊:《实词虚化的机制──〈演化而来的语法〉评介》,《当代语言学》1998年第3期。,而本文则着重观察“五四”时期口语虚词进入书面文本的情况。五四时期,虚词的词汇形式主要来自近代白话,也在当时的北方口语中普遍使用,但口语中的近代虚词能够登堂入室般地进入书面语却有赖于理论的设计和创作的实践。

1918年初,傅斯年在《新青年》上发表了《文言合一草议》。该文以“取白话为素质,而以文词所特有者补其未有”的宗旨构建白话文语言框架,并提出了十条具体的标准:

1. 代名词全用白话。“吾”“尔”“汝”“若”等字,今人口中不用为常言。行于文章,自不若“你”“我”“他”等之亲切,此不待烦言者也。

2. 介词位词全用白话。此类字在白话中无不足之感(代词亦然),自不当舍活字而用死字。

3. 感叹词宜全取白话。此类原用以宣达心情,与代表语气。一个感叹词,重量乃等于一句或数句。以古人之词,表今人之心情与语气,隔膜至多,必至不能充满其量,而感叹之效用,于以丧失。

4. 助词全取白话。盖助词所以宜声气,犹之感叹。以宣古人声气者宣今人,必不切合。

……(21)傅斯年:《言文合一草议》,《新青年》1918年第4卷第2期。

傅斯年“草议”中一至四条没有回转余地地“全用”或“全取”的白话者,恰是虚词的四大类型,正是它们造成了白话与文言系统在词汇上的显著差别。以第一条为例,从傅斯年的例词来看,“代名词”就是人称代词,区别于谓词性的代词(“怎么”“这么”等)和指示性代词(“这”“那”等),其主要功能与名词相似,指代上下文中的人物。“代名词”的主要特点是富有人称变化,尽管谦称、敬称等在文言文中也曾有丰富的语体和文化的变体,但后一类的代词变体在现代汉语中已经弱化,而代词人称分化的主体功能则得到了保留和继承。傅斯年认为白话代词发展成熟,使用起来“无不足之感”,这个判断也适用于介词的情况,当时的口语代词和介词都完全满足了书写的需要。傅氏将虚词的使用纳入言文合一的实施路径中,敏锐地意识到了虚词对语言面貌决定性的影响,可以说,他提出的具体建议就是有关虚词实践的理论设计。

王风用“切中肯綮”来评价傅斯年的如上建议,并进一步阐述道:“‘吾’‘尔’‘汝’‘若’、‘你’‘我’‘他’‘之’‘乎’‘者’‘也’‘矣’‘焉’‘哉’和‘的’‘了’‘吗’‘吧’‘吗’,无疑是阅读者从经验上判定文言和白话最主要的依据。同时,虚词的选择和采用又与句式和语法紧密相关。在这些词类上无条件地选择白话,必然可以保证书写语言的白话文性质。”(22)王风:《文学革命和国语运动之关系》,《世运推移与文章兴替》,北京:北京大学出版社,2015年,第225页。在语言学的意义上进一步追问:汉语的语言面貌为何如此依赖虚词?这就与汉语的语言类型有关,作为不依赖于严格形态变化的孤立语,汉语以使用虚词和语序作为主要的语法手段,虚词着实不虚,是观察语言演变的重要窗口。虚词的使用在追求“言文一致”过程中的突出地位,不仅体现在傅斯年的理论设计上,还体现在新体白话的创作实践中。

胡适的《尝试集》是中国现代文学史上第一部白话诗集(23)胡适的《尝试集》1920年3月由上海亚东图书馆初版印行,同年9月修订再版;1922年10月胡适对诗集做较大增删后,出版增订4版,该版被作为蓝本一版再版,到1933年印至14版,影响深远。,诗集分为三编,从第一编到第二、 三编清晰呈现了从接近旧诗的诗到靠拢白话的新诗的过渡。胡适将第二编中的译诗《关不住了》视作“我的‘新诗’成立的纪元”(24)胡适:《〈尝试集〉再版自序》,夏晓虹选编:《胡适论文学》,合肥:安徽教育出版社,2006年,第147页。,该诗英文原名为OvertheRoofs,译诗中突出使用虚词“也许”“和”“但是”“还有”表达逻辑关系,并试图借助从标题到诗句中的共五个句尾“了”来达成整首诗的声韵和谐,趋向他所倡导的“充分采用白话的字,白话的文法和白话的自然音律”。(25)胡适:《〈尝试集〉自序》,夏晓虹选编:《胡适论文学》,第142页。在《四版自序》中,胡适谈及《你莫忘记》添了三个“了”:“第九行原文是 ‘嗳呦……火就要烧到这里’”,他听从康白情的来信建议,加上“了”字,“方才合白话的文法”;这位现代白话文领袖更紧接着强调,“做白话的人,若不讲究这种微细而实重要的地方,便不配做白话”(26)胡适:《〈尝试集〉四版自序》,夏晓虹选编:《胡适论文学》,第157页。——撇开句子原意中更泛化的指向,“微细而实重要”亦不妨视为对虚词功用的贴切描述。

(三) 鲁迅手稿中的虚词修改

虽然傅斯年和胡适等提供了一些关于如何做白话文的理论资源和初期范例,但真正付诸实践的还是周氏兄弟。朱自清回顾鲁迅的语文观时谈到,“他说中国的文或话实在太不精密。向来作文的秘诀是避去俗字,删掉虚字,以为这样就是好文章。其实不精密”(27)朱自清:《鲁迅先生的中国语文观》,《标准与尺度》,上海:文光书店,1948年,第83页。——包括鲁迅在内的“五四”一代要求废文言而举白话,有一个基本共识是现代民族国家以及现代个人主体的创建需要科学的精密的语言,而文言文难当此任;作为现代书写语言,文言与白话的区分并非依据口语或是脱离口语,而是“词汇语法系统的差别”。(28)张中行:《文言和白话》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995年,第199页;蒋绍愚:《也谈文言和白话》。鲁迅新体白话实践,重在对词汇语法系统的转换,而上述朱自清提及的文言作文秘诀需要反向关注,鲁迅创作中对虚词的格外留意乃至刻意添加值得细致探讨。

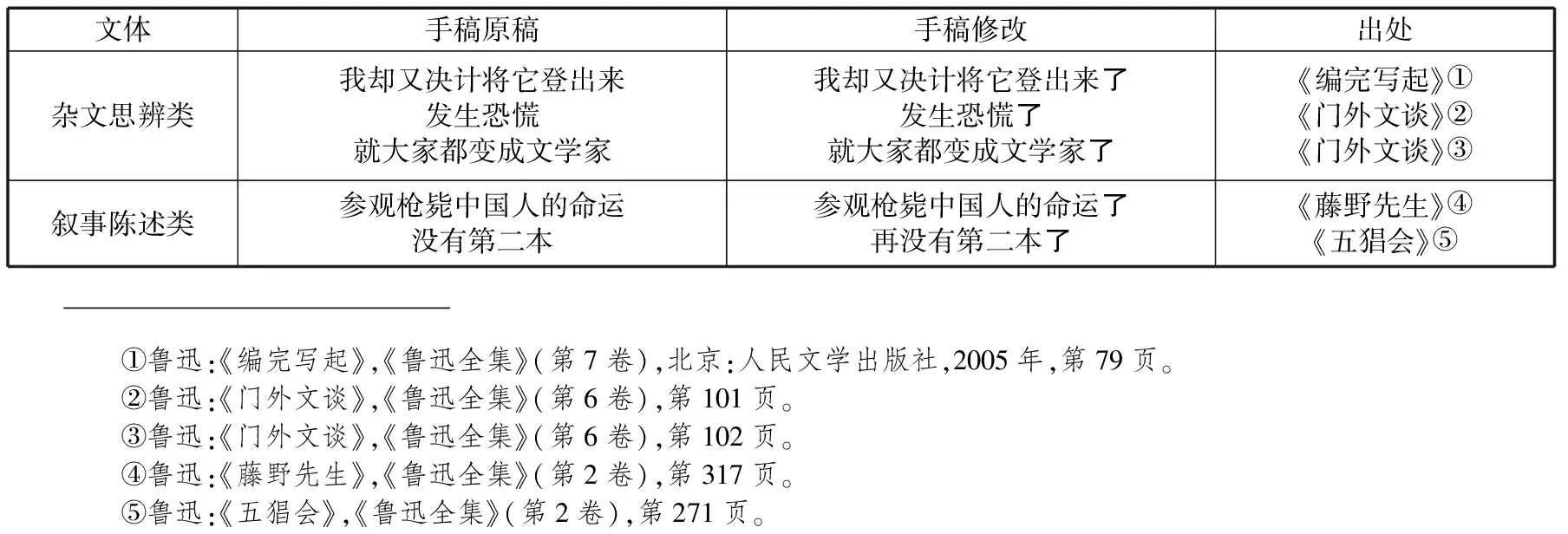

本文以1978—1986年中国文物出版社出版的《鲁迅手稿全集》为研究底本(29)在众多鲁迅手稿影印版本中,该版《鲁迅手稿全集》被认为是“总体质量、效果和版本价值”上“当之无愧的最高成就”,参见王锡荣:《鲁迅手稿影印本出版现状及其对策》,《上海鲁迅研究》2017年第1期。统观鲁迅创作手稿,数量最多的改动无疑在虚词身上,其中“了”的改动尤为明显。鲁迅在手稿中刻意添加词尾“了”的实例如下:

表1 鲁迅手稿中词尾“了”的修改情况

鲁迅在手稿中刻意添加句尾“了”的实例如下:

表2 鲁迅手稿中句尾“了”的修改情况(30)黑体部分为后加。

可见,就鲁迅而言,“了”是要经过非常刻意的训练才能进入书写系统的。不管是杂文思辨类的文体还是叙事陈述类的文体,鲁迅都努力添加口语色彩浓厚的“了”,用词尾“了”来表达精确的时体意义,用句尾“了”来完结整个陈述句。“了”在创作者这里成为了白话文风的着力点,而早在傅斯年的方案里,“了”字就被单独提了出来。实际上,无论是词尾“了”还是句尾“了”都已经是当时口语中非常成熟的虚词。

我们不妨回顾一下“了”的演进过程:魏晋前后,“了”和“已”“讫”“毕”“竟”等并列充当完成动词,在“动+(宾)+完成动词”的格式里表示事件的完成,到晚唐五代《祖堂集》的成书之际,“了”的出现频率远高于其他同类。(31)刘坚、江蓝生、白维国、曹广顺:《近代汉语虚词》,第135页。另一方面,动态助词作为一个新的语法范畴在唐代前期初现雏形,起初由助词“却”来实现,新结构“动词+完成体标记(‘却’)+(宾语)”表示完成状态,如“待收陕州,斩却此贼”(《旧唐书·史思明传》,卷二○○)。根据《近代汉语虚词研究》,从中唐开始,“了”也进入完成体结构,“动词+了+宾语”的格式产生,而“了”原有的“动词+宾语+了”的格式渐渐消失。在这个过程中,“了”从原来表示完成的独立动词虚化成为动词和宾语之间的体标记,整个格式也从“谓语+完成动词(‘了’)”的双谓语格式转变成了“动词+体标记(‘了’)+宾语”的单动词谓语,如“见了师兄便入来”(《难陀出家缘起》,《敦煌变文集》,396页)。

随着词尾“了”的成熟,句末位置也逐渐出现了具有成句功能的“了”。在唐代,“了”添加到“动+却+宾”之后,成为双重完成表达的格式“动+却+宾+了”,如“居士夺却拂子了,却自竖起拳”(《景德传灯录》,卷八)。此时“了”开始向句尾虚词发展。到了宋代,“了”可以自由依附于复杂的长句之后,南宋朱熹的语录里,“动+了1+宾+了2”的格式也开始出现,“了2”完全变成了事态助词,(32)刘坚、江蓝生、白维国、曹广顺:《近代汉语虚词》,第142页。后来也叫语气词,如“他意但须先与结了那一重了,方可及文里”(《朱子语类》,卷六七)。“了2”从诞生开始就是占着语气词的位置,发挥着时体助词的功能,后来又发展出成句的功能。

两种“了”的出现和成熟,开始于中晚唐,而完成于宋代,是近代汉语相比于古代汉语最显著的词汇语法标记,也自然成为了白话文的身份标签。鲁迅在白话创作意识很强的情况下,自觉高频使用“了”,很多用例都是修改手稿时故意添加的。鲁迅在虚词“了”上的实践折射出新体白话书面语的建设路径,以“了”为代表的口语虚词在书面语中的使用一旦确立,就会在很短的时间内获得最大范围的时代认同,这也继承和发扬了汉语“书同文”的传统。

文言文传统和白话文传统都呈现出各自系统内融合趋同的发展态势:其中文言文以先秦文献为宗,脱离时代口语,有一套固定的词汇语法体系;而从口语脱胎而来的白话文,总体面貌也趋于一致。《近代汉语虚词》讨论了不同方言区作者的白话写作情况,发现完成体这个新兴语法范畴在白话作品中并未体现出明显的地域差异。书面语的民族共同性从古沿袭至今,即使在语言和文学迅速变革的“五四”时期,也很快形成了普遍应用的现代白话文书面语系统。

三、 “文”对“言”的统御——国语运动对文学革命的期待

汉语的口语共同语的形成始终晚于书面共同语,虽然“国语”的概念在晚清就已经出现,但直到新中国成立,“国语”的事实仍旧还未形成。“五四”作为现代汉语的开端,不仅实现了“我手写我口”的书面语转型,也借助书面共同语实现了口语共同语的塑造。据王风先生考证,国语研究会于1916年成立,次年1月发布了《中华民国国语研究会暂定章程》(33)王风:《文学革命与国语运动之关系》,第210—214页。,倡导“同一领土之语言皆国语也”,以缔造民族口语共同语为目标,同时倡导“语言之必须统一,统一之必须近文”,“近文可写者为便”。(34)《中华民国国语研究会暂定章程》,《新青年》1917年第3卷第1号。可见,国语运动人士有明确的方案和目标,一开始就对形成统一的书写语言寄予厚望,认为没有简便可写并一统天下的书写语言,就无法规范方音各异的口语。事实上,口语的语音尚且可以以政令推行的“注音字母”作为标准,而口语的词汇和语法范本却无章可循,也不可能通过约法三章来实现。“国语的标准是伟大的文学家定出来的,决不是教育部的公告定得出来的”,(35)胡适:《中国新文学大系·理论建设论集·导言》,夏晓虹编选:《胡适论文学》,第69页。正如莎士比亚的文学创作对英语词汇语法的创造性开拓一样,推行统一规范的国语需要有文学经典来引导。这场回头来看获得“全面成功”的国语运动,虽然缔造了现代汉语口语共同语,但还是要以文学革命的践行作为先行条件。王风就文学革命和国语运动之关系做过精湛的论证,认为这两场运动初始是独立进行,但最终合塑了全民族的口语和书面语的规范模式。(36)王风:《文学革命与国语运动之关系》,第212页。

虽然从《儒林外史》《红楼梦》等白话小说来看,晚清的语言已经非常接近现代汉语,但终究与现代白话文和现代口语有诸多细小的差别,“五四”前后的白话文实践的作用也就在这些微调上。新体白话的实践为规范口语提供了模本,这就是为什么“五四”既是新文化运动的标志,也是汉语口语历史的重要分水岭。下文将以助词“之”和“的”的实际用法为据展开相关论述。

根据贺阳《现代汉语欧化语法现象研究》的统计,“五四”以来,“N(名词)的V(动词)”结构在现代汉语书面语中迅速兴起并得到广泛使用。(37)贺阳:《现代汉语欧化语法现象研究》,北京:商务印书馆,2008年,第44—52页。鲁迅先生的小说和杂文中都有用例:

他还记得女儿的哭回来,他的亲家和女婿的可恶。(38)鲁迅:《离婚》,《鲁迅全集》(第2卷),第151页。

那时我唯一的希望,就在这雷峰塔的倒掉。(39)鲁迅:《论雷峰塔的倒掉》,《鲁迅全集》(第1卷),北京:人民文学出版社,2005年,第179页。

“N的V”这个结构最初由王力在《汉语史稿》中提出,王力先生认为这种结构来自上古汉语里“之”字使句子变成仂语(即词组)的用法,在“君子之至於斯也”(《论语·八佾》)中,“之”使句子“君子至於斯”成为仂语,即一般文言语法所说的取消句子独立性。“中古以后,在口语中渐渐丧失了这种结构,只有古文作家模仿这种结构写成书面语言。……五四以后,汉语受西洋语法的影响,重新采用了这一种古老的形式。”(40)王力:《汉语史稿》(上),第32页。所谓句子形式转成名词性仂语结构,即取消句子独立性,将陈述功能改为指称功能。这在有形态变换的英语中通常用名词派生词缀“-ment”“-tion”或动名词屈折词尾“ing”来实现。所以王力先生推断“我们在翻译外语的时候感到若干便利,后来我们自己写文章的时候也感到若干便利,所以句子形式转成名词性仂语这一结构形式又相当盛行了”。(41)王力:《汉语史稿》(上),第397—398页。五四后重新采用这一形式,“之”以及与“之”等价的“的”都有用例,不过“的”的发展更为激进,在鲁迅先生的作品里甚至可以看到“的”的连用:

因为从那里面,看见了被压迫者的善良的灵魂,的酸辛,的挣扎;……(42)鲁迅:《祝中俄文字之交》,《鲁迅全集》(第4卷),第473页。

上句三个“的”将“灵魂”“酸辛”和“挣扎”并列,后两个“的”都发挥了将谓词变成体词的作用。此例“表现出鲁迅对于黏着语素‘的’字努力取得自由的一种感觉——不但是后头自由(这已经实现了),并且前头也要自由(这据我所见,还是唯一的例子)”。(43)赵元任:《汉语口语语法》,北京:商务印书馆,2012年,第151页。相比于前后都不自由的“之”,“的”既可以形成“我的”“漂亮的”等后头自由的结构,也可以形成“的酸辛”“的挣扎”等前头自由的结构,这是“的”相较于“之”的创新。当代汉语面对这种情况,会选择多项中心语并列的组合模式,(44)朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年,第150页。说成“被压迫者的善良的灵魂、酸辛和挣扎”。我们搜索北京大学现代汉语语料库,也仅找到前头自由“的”的少数几个用例:

回顾当时的流汗,的战栗,的喘息,早成残象,只在我们心的深处留下一点痕迹。(45)季羡林:《年》,马相武编:《季羡林散文选集》,北京:百花文艺出版社,2004年,第17页。

万想不到当年穷思极想之余,认为了解不能解决的“谜”,的“障”,直至身临切近,早已不知不觉的走过去,什么也没有看见。今是而昨非呢?(46)俞平伯:《中年》,南京:江苏凤凰文艺出版社,2018年,第37—38页。

“偏要‘的呵吗呢’,并且一句里用许多的‘的’字,这才是为世诟病的今日的中国的我辈”,(47)鲁迅:《当陶元庆君的绘画展览时》,《鲁迅全集》(第3卷),北京:人民文学出版社,2005年,第574页。鲁迅先生的新体白话的实践现在看来完全是一种实验性的开创性的行为。初期现代汉语中“的”的用法比较复杂,有一些用法后来逐渐消失或很少见到了。(48)刁晏斌:《汉语语法研究》,沈阳:辽海出版社,2011年,第78页。“的”在日后的书面和口语中并未完全如鲁迅文章中那样成为完全自由的语素,而更多地用于构造名动词词组,如“敌人的进攻”“这本书的出版”“他的说谎”和“我的窘迫”等,这种名动词偏正词组中的“的”将形容词或动词转变为名词,已经成为口语中常见的现象。

1920年教育部改全国的小学初级“国文”为“国语”,让白话进入教材,白话从此获得了规范口语和合法书面语的资格,实现了现代汉语的口语和书面语合流。这个过程以白话的书面实践为前提,“文”对“言”发挥了统御作用,至此,现代汉语比古代汉语和近代汉语更加强化了民族共同语的色彩,并实现了口语和书面语的统一,是第一座人为推动而筑成的汉语史里程碑。

四、 结语

汉语史的分期问题非常重要,王力先生在《汉语史稿·绪论》中指出:“分期的作用,是使历史发展的线索更加分明,是使历史上每一个大关键更加突出,因而使读历史的人们更能深刻地认识历史的面貌。汉语史是属于历史范畴的东西,因此,在历史科学中占着重要位置的分期问题,对于汉语史来说,也丝毫不能例外。”(49)王力:《汉语史稿》(上),第32页。日常观念倾向于将近代到“五四”之前的汉语视为古文、古汉语,“五四”之后的汉语视为现代汉语。而在汉语史研究领域,“五四”也同样当仁不让地开启了现代汉语的序幕。学界和大众都将“五四”时期看作汉语发展的阶段分隔线,“五四”对汉语史分期的作用,几乎可以与它在社会变革中的转折地位相媲美,这样的共识来源于“五四”前后语言文字的面貌一新。而“五四”标志性的“白话文运动”和“国语运动”,之所以可以直接带来古今言殊的效果,这则既要归功于“国语运动”统一了语音,也更有赖于“白话文运动”统一了词汇和语法,并反过来为国语提供了语法规范。对缺乏严格形态变化的汉语来说,语法规范集中体现在语序和虚词的选择上。我们从鲁迅手稿中可以窥探白话文先驱的实践路径,还原新体白话的创造性活动。通过探寻新体白话创作中虚词的实践,我们也可以见微知著,深探汉语发展的滚滚洪流。