地铁换乘站客流组织问题分析研究

2022-10-18田郝青

田郝青

(西安铁路职业技术学院,陕西 西安 710026)

1 引言

相比传统的地面交通方式,地铁具有运能强大、高效迅速、安全便捷、环保节能等诸多优点,在城市居民出行中发挥着至关重要的作用。地铁车站每天都面临着客流量的巨大冲击,因此,车站运营管理的科学合理显得尤为重要。而地铁网络节点,也就是换乘站的合理规划和高效管理就是其中十分重要的问题。作为地铁网络的重要组成部分,地铁换乘站起着连接不同运输线路以及分配客流流量的重要作用,乘客通过在站内换乘不同线路,可以更加高效便捷地到达目的地。由此可见,换乘站的客流组织是否科学合理,管理运营能否满足需求都会对换乘站的换乘效率产生影响,而换乘效率又会在一定程度上限制整个地铁网络的运输效能。

2 换乘站客流特点及流线分析

2.1 换乘站客流主要特点

在地铁系统内,乘客通过换乘站实现不同线路间的转换。因此,换乘站客流具有客流量大、多向集散以及在时间和空间上不均衡等特点。这些特点主要体现为多向性、干扰性、冲击性三个方面。

(1)多向性:换乘站可以满足乘客的进站、出站、换乘需求,同时还兼具过街通道、连接大型商业中心等功能。因此,站内乘客的出行目的不同,客流流向不同,体现出多向性。

(2)干扰性:换乘站内的客流可分为进站客流、出站客流以及换乘客流。在占用站内的同一服务设施、通道或产生流线交叉时,表现为干扰性,分为冲突干扰、摩擦干扰和阻滞干扰。

(3)冲击性:换乘站内的客流量较一般车站大,必定会对站内的服务设施造成冲击,产生乘客走行的“瓶颈”,影响换乘效率。

地铁换乘站的客流具有多向性、干扰性和冲击性的特点,在客流组织时必须以系统工程的思维,结合客流特点,进行整体的分析和研究,这样才能开发出适用于大客流、多方向的客流组织方法。

2.2 换乘站客流组织流线分析

在地铁换乘站内,由于乘客的集散活动会产生一定的流动过程和流动线路,称为流线。按照乘客出行目的和流动方向的不同,乘客流线可以分为:进站流线、出站流线以及换乘流线。

2.2.1 进站流线

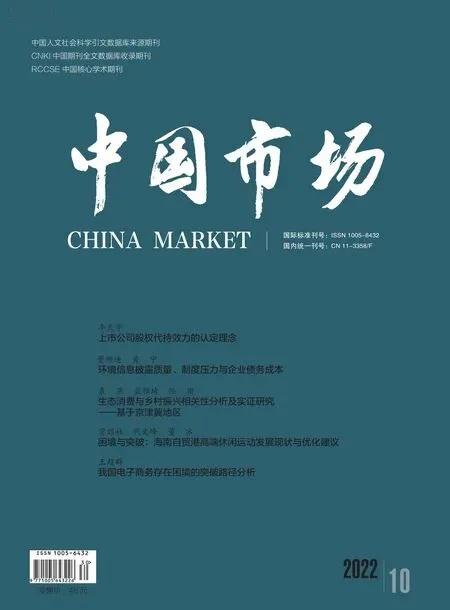

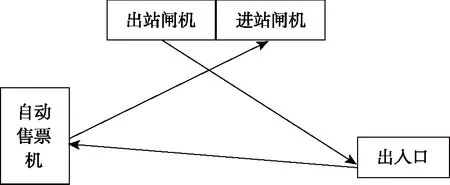

基于乘客安全及地铁运营安全的考虑,一般都要求在进站前进行安检。乘客如果使用一卡通或者电子支付方式,可以直接通过自动检票闸机进站。如果需要购买单程票,则要通过自动售票机购票,才能进站。进站后,乘客可通过自动扶梯或楼梯到达相应站台乘车。具体的进站流程如图1所示。

图1 乘客进站流线

进站客流到达比较分散,虽然在高峰期客流量相对较大,但进站客流依然在时间上平均分布,呈现一定的随机性。

2.2.2 出站流线

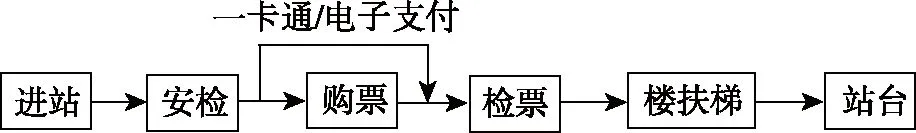

乘客经不同线路下车到达站台后,通过自动扶梯或者楼梯来到站厅层,以一卡通、单程票或电子支付的形式通过自动检票闸机出站。出站客流流程如图2所示。

图2 乘客出站流线

因为列车到达的时间是确定的,因此出站客流与进站客流相比,分布较为集中,并呈现明显的高低密度。列车到达后,出站速度较快的一小部分乘客会走在客流的前端,因而这部分乘客是处于较低的客流密度中。随着后续乘客不断增多,出站客流会急剧增加,大部分的出站乘客都处于较高的客流密度中。

2.2.3 换乘流线

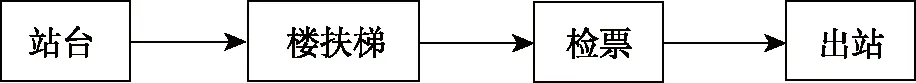

在地铁换乘站内,换乘客流量较大,但其特点与出站客流类似,都是随着列车的到达产生的,分布集中。以阶梯换乘为例,其客流流程如图3所示。

图3 乘客换乘流线

3 换乘站客流组织问题

随着地铁线网的日益完善,车站客流量不断攀升,处于网络节点的换乘车站在运营过程中也暴露出许多问题。

3.1 换乘距离过长

在实际运营中,很多大客流换乘站为了减少站台的客流压力,通常采用时间换空间的策略。也就是通过乘客在站内的绕行,增加换乘时间,减缓进入站台的速度。这一做法虽然取得了一定效果,但是由于流线没有经过科学的规划,实际上会导致乘客的绕行距离过长,换乘体验差。另外在阶梯换乘的车站,为了避免客流对冲,高峰期常采用单向换乘的形式。其中一个方向仍通过自动扶梯或楼梯直接换乘,另一个方向改为站厅换乘。这一做法会导致两方向换乘距离的严重不均衡,同时影响站厅的使用效率,车站内十分拥堵混乱。

3.2 换乘空间不足

近年来,随着城市化进程的加快,地铁车站规划设计时的预测客流与实际客流间差距较大,从而导致车站空间严重不足,这一点在换乘站尤为明显。具体表现为,大多数换乘站空间面积与实际客流量不匹配,人均占有面积远低于《地铁设计规范》中的要求,乘客不仅拥挤,换乘效率还低。这一问题不但直接影响了乘客的舒适性,同时增加了客流组织的难度,在高峰期甚至会造成踩踏等恶性事故,后果极为严重。

3.3 客服设施不匹配

车站内的客服设施主要包括了自动扶梯、楼梯、自动售检票机、安检设备。这些设备设施是客流流线上的瓶颈点,如果其数量或服务性能不能满足需求,将造成乘客在流线上的拥堵,最终导致站内拥堵,影响换乘效率。

3.4 导向标识不明确

换乘站多位于城市繁华地段,客流量大。如果站内导向标识不明确,将会影响一部分乘客的走行速度,甚至一些乘客会处于静止状态,寻找换乘方向。这些受到影响的乘客会降低流线的通过能力和换乘效率,引起站内拥堵。

4 换乘站客流组织方法

4.1 减少流线交叉干扰方法

4.1.1 物理分割法

物理分割法是指在空间上对进站、出站和换乘客流进行分割,达到减少流线间的冲突点的目的。通常情况下,物理分割法会借用站内铁马或者其他障碍物对不同客流进行空间上的隔离,分开管理,从而能够减少流线间的交叉干扰,避免站内拥堵。根据分割形式的不同,物理分割法可分为平面及立体错开两种。由于立体错开需要将不同流线分布在不同的楼层上,对于车站的建筑空间要求高。因此,一般的地铁换乘站多采用平面错开的形式。

4.1.2 交叉外移法

与物理分割法需要借助一定设施对流线进行隔离不同,交叉外移法是通过调节站内主要客服设备的位置,来达到优化站内布局、改变客流流线、尽量避免不同流线交叉干扰的目的。

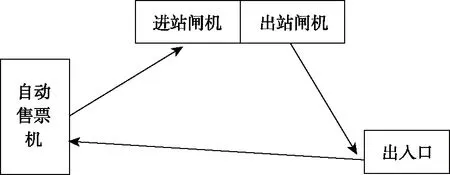

以某地铁站客服设备的布局为例,由于进站与出站闸机的摆放位置不合理,造成了流线间的交叉干扰,如图4所示。

图4 优化前的客流流线

根据交叉外移法,可以将进站闸机与出站闸机的位置对换,就可以避免进出站客流的交叉干扰(如图5所示)。

图5 优化后的客流流线

4.2 客服设备配置优化方法

地铁换乘站内有大量的客服设备设置在流线节点上,供乘客完成进站、出站、换乘的行为。这些设备的设置是否合理会影响到乘客的走行速度、换乘时间和站内的安全性及舒适性。客服设备的优化方法主要有以下两种。

4.2.1 设备属性调整法

当站内客流量较大时,如果流线上某种设备的服务能力不足,乘客就会在此聚集排队,产生流线上的“瓶颈”,降低乘客的换乘效率及换乘体验。因此需要调整设备的相关属性,避免“瓶颈”的产生,提高流线的通过能力。设备属性的调整可以分为数量的调整及运行速度的调整两种方法。设备数量的调整主要指自动检票机、自动售票机、安检设施的增加或减少。设备运行速度的调整主要指的是调整电扶梯的运行速度,减少乘客在流线上的逗留时间,提高流线通过能力。

4.2.2 客流引导法

地铁换乘站相对其他车站结构复杂,乘客对站内的客服设备位置及流线设计不了解,这样会造成一定延误,增加乘客的走行时间,占用站内的有限空间。因此,应当利用各类标识及服务信息对客流进行积极有效的引导,使乘客能够按照既定的流线走行,避免无意义的浪费,确保进站、出站及换乘客流流线的通畅。

5 结论

换乘站是地铁网络的重要节点,具有建筑结构复杂、设备设施多、集散换乘客流量大等特点。换乘站内的客流组织是否优化,对于保证站内的高效运营以及地铁网络效能的发挥具有重要意义。因此,在综合分析换乘站客流组织问题的基础上,要结合客流特点,合理设计流线,优化设备配置,提高换乘效率,改善换乘体验。