听日本友人讲述“喜欢上海的理由”

2022-10-15金姬

金姬

在上海的日本爵士歌手岸祐子。图片由受访者提供

“我们生活在这个城市,都有着自己的理由。而我的理由是这样,是因为我喜欢上海的风的味道,因为我喜欢上海的城市的味道……”2022年5月28日,一首由27位在沪日本人在线演绎的日语歌曲《上海的风》成为网络爆款。当时全域静态管理的上海即将在6月1日恢复如常,不少网友纷纷在发布这则MV的“森爷爷Channel”視频号下方留言给予点赞,“谢谢你们和上海共同度过一段艰难的日子 ”“我们即将一起迎接初夏的阳光”“音乐没有国界”“作为上海人,最后一句听哭了”……

有统计披露,上海的常住(合法居住三个月及以上)日本公民达到3.98万人,是拥有常住日本公民最多的中国城市。而那27位日本音乐人,也是这常住上海的近4万日本公民的一部分。

他们选择上海和留在上海的理由也许有很多,但喜欢这座城市成了他们的“最大公约数”。

《上海的风》的创作者是一位在上海生活了14年的日籍老人。他2008年移居上海,目前就职于一家日企。因为自己有两个孙女,所以取了网名“森爷爷”。由于酷爱音乐,“森爷爷”结识了很多志同道合的朋友。

“我们在上海的日本音乐人有一个圈子,大家平时都会在网上沟通。”岸祐子(Yuko Kishi)是27位参与《上海的风》的日本音乐人之一,她9月下旬在长宁区的一家咖啡馆向《新民周刊》回忆起4个月前的创作过程。

时间回到5月9日晚上,“森爷爷”和两位同在上海的日本朋友通过视频喝酒聊天,偶然想到大家可以一起创作,把这两个月的经历,用音乐的形式记录和表现出来。当晚,“森爷爷”灵感涌现,仅用15分钟就创作出了作品雏形。

后来三人商量,不如邀请在上海的日本音乐伙伴一起参与。“森爷爷在聊天群里发送了音源和基础和弦,询问大家是否有兴趣参与,想不到大家的积极性很高。森爷爷要求10天内所有人必须回复演奏或者演唱的版本,可以自由发挥一起创作。”在上海表演爵士演唱的岸祐子当仁不让地负责了合唱部分,在《上海的风》的MV中是为数不多的女性且有演唱的大画面。

不到10天时间,大家分别在家中录制音源并自拍视频,通过PC和微信完成了收集工作,制作了这个视频。对于歌曲《上海的风》的走红,无论是森爷爷还是岸祐子都没有想到。

事实上,《上海的风》里的日本音乐人,大多只是爱好音乐的业余人士,并不是音乐家,很多人平时都有一份本职工作。

岸祐子可能是这些人中最接近“音乐人”的一位,她目前在日本综合演艺娱乐集团LDH旗下开在上海的艺能辅导机构EXPG ENTERTAINMENT教声乐课程,平时也会在一些酒吧或者演出活动上表演爵士歌曲。

岸祐子告诉《新民周刊》,爵士乐不像流行歌手那样区分专业或非专业,很多像她这样的爵士歌手其实也会兼职其他工作,毕竟不是每晚都会有演出。之所以选择来上海,是因为她在日本遇到的心上人是一位上海男士,两人结婚后,岸祐子以前春节会跟随老公回上海。那个时候的上海,虽然还不如东京繁华,但这里也有爵士乐的土壤,整座城市的便利给她留下了不错的印象。因此当老公准备回家乡发展的时候,岸祐子义无反顾地来到上海,那是2009年,想不到她一待就是13年。

不工作的时候,岸祐子喜欢去家附近的小菜场逛逛,她总能找到在日本不太看到的食材,买回去就研究一番。今年全域静态管理期间,上海政府发放的蔬菜当中有莴笋,这可难倒了很多在上海的日本人。因为日本根本没有这一蔬菜,日本人自然就不知道如何烹调这一食材。幸好,嫁给上海人又经常逛菜场的岸祐子没有这样的困扰。

《上海的风》视频截图,带耳机者为“森爷爷”(上右二)。

疫情前,岸祐子在上海的工作也风生水起。她不仅有很多的演出机会,有时还会去北京等地出差,她在上海的声乐学生也越来越多。今年两个月在家期间,演出和上课都停了,但她并没有因此气馁,也没有想过要离开上海。“我现在回日本已经不太习惯了,上海这里的生活太方便了,从外卖到手机支付,从共享单车到各种美食,我觉得上海的繁华和国际化程度已经超越了东京。”

虽然已经两年多没有回日本了,但是岸祐子相信疫情会有结束的那一天。“对于我而言,日本和中国就如同爸爸和妈妈,两边都是至亲,不会因为其中一方出点问题就选择逃离。”

和岸祐子不同,大多数日本人对于政府投喂的莴笋不知所措。住在徐汇区的80后女插画师宇山纺就是其中之一,这段经历反而成为她创作的灵感。“上海有很多日本人,大家会在推特上交流自己拿到的物资。中国和日本的食物比较接近,但有一些是我们在日本从来没见过的。有一次发了一根很长的绿色蔬菜,我不知道那是什么。好些日本人也都收到了,大家在社交媒体上热烈讨论这是什么,应该怎么烧。”

在先后经历了两次失败的水煮后,宇山纺抱着和莴笋决一死战的信念,决定生吃——先将莴笋去皮切成小块,加酱油、大蒜和可乐进行凉拌。就着这盆莴笋,她怀着巨大的成就感吃下了一大碗米饭。作为一名插画师,宇山纺把这次经历画成漫画,发布在自己的社交平台上,引来众人围观。

有关料理的插画,宇山纺画了不少,记录下了她在上海全域静态管理期间的点点滴滴。她说:“封控前,大多都是点外卖来解决饮食问题,但封控期间外卖几乎都停了,所幸,自己开始动手做料理,水平突飞猛进,创作了很多新菜。比如,油面筋感觉有点像汉堡胚,于是把它一切二,当中加肉末、芝士、鸡蛋等,烤一下,很适合当时减肥的我。当然,还有第一次收到一只带头的整鸡,本想埋葬它,但感觉得到食材实属不易,最终选择一半煲汤,一半切成小肉块,串在一根削尖了的一次性筷子上做成日料店里的烧鸟串,淋上酱汁,在烤箱里烤着吃……”

网友戏称,徐汇区是上海物资发得最好的一个区。但4月初,政府统一发放物资前,平时靠外卖打发一日三餐的宇山纺也不得不面对“吃饭问题”。这一期间发生了件让她感动的事——被一位姓王的外卖小哥投喂。

“我之前因为手机没电让他先帮我垫付了外卖费,所以后来加他微信转账给他。没想到就这样建立了联系。”在徐汇区的一家日式咖啡馆里,宇山纺向《新民周刊》回忆起当时的点点滴滴。封控10天以后,宇山纺记挂他的近况,发去微信询问,小哥说自己还在继续工作。“他问我怎么样,我说自己还可以,虽然食物越来越少,但暂时还够。”

小哥很为她担心,两三天后,他就给宇山纺送来了水、鸡蛋和蔬菜,這些都是他自己备着的口粮。此后,又陆续送来过两三次食物。宇山纺转账给他,小哥执意不收。他说:“相识一场,就是缘分,总不能让你饿着肚子!”但宇山纺也很坚持,最后小哥拗不过她,还是收了。

除了料理,宇山纺的封控插画还记录了很多小细节。比如,宇山纺住在一幢老房子里,第一次领到抗原之后不知道怎么做,邻居阿姨爷叔就给她一步步演示,宇山纺把做抗原的过程画了下来,并配上了中日双语版图说。

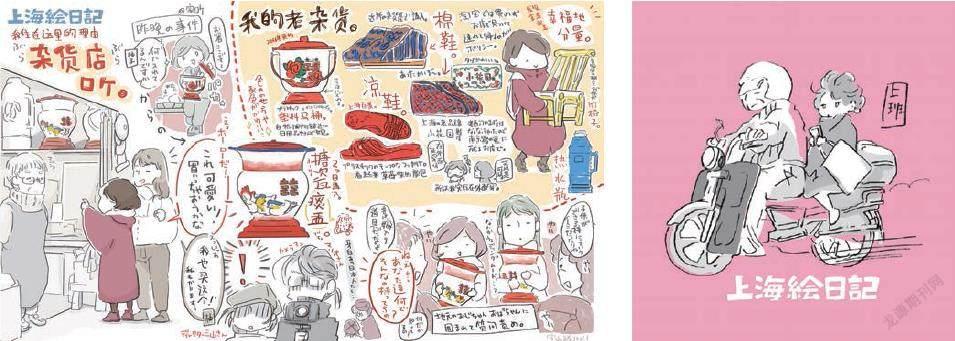

除了本职设计工作,宇山纺把上海的生活趣事记录下来创作了插画系列“上海绘日记”。图片由受访者提供

幸运的是,作为一名插画师,宇山纺的主要工作可以在家对着电脑完成,所以封控两个月对她的经济收入并没有什么影响。虽然一个人租住在煤卫合用的老房子里,多亏了她养的爱猫“纸子”,宇山纺没有感到丝毫寂寞。

和“纸子”的缘分,让她有了在这座城市继续打拼的勇气。去年5月的一天,刚刚从上一家广告公司出来单干的宇山纺,在老西门一家打印店外捡到一只小奶猫。“当时我没想过要养猫,我离职单干后还要搬家,有很多不确定性。”宇山纺问打印店要了一个纸盒子,询问了养猫的朋友,准备把猫带回家暂时寄存两天。谁知,养猫的朋友一直没来领,宇山纺也和这只小奶猫产生了微妙的感情,给它起名“纸子”,以此纪念双方相遇的打印店。“我当时对自己说,如果我创业成功,就收养‘纸子’,于是它就成了我在上海家的一员。”

其实,即便没有“纸子”的出现,宇山纺还会继续留在上海,毕竟她20年前就已和这座城市结缘。

2002年,还在念中三的宇山纺,有一个十分要好的闺蜜,后者就是上海人。“在她家玩的时候,她妈妈邀请我和他们一起回中国,于是中国就成了我第一个去过的海外国家。2002年的冬天,上海还不像今天这么发达,地铁也还没有今天这么方便,但一切都特别有趣。”

那个上海闺蜜高中到国外去留学了。宇山纺专门选择了有中文课程的高中,班上很多同学都是中日混血,或者父母是中国人,这也让宇山纺的中文水平有了很大提高。在武藏野美术大学期间,宇山纺学的是平面设计,插画一直是她的爱好。巧合的是,当年的闺蜜国外归来也考进了武藏野美术大学,并成为她的师妹。

大学毕业以后,宇山纺进入电视台做介绍世界文化的节目。2016年,闺蜜告诉宇山纺,自己要回上海生活了,她的老爸在上海开了一家广告公司正在招人,宇山纺立刻就抓住这一机会,和闺蜜一起回到上海。

到了上海,除了在闺蜜老爸的广告公司当设计师之外,宇山纺还长期做着两件事——记录在上海的生活趣事来创作插画系列“上海绘日记”,运营“白相大上海-Shanghai Citywalk”活动。前者让宇山纺在上海封控期间“出圈”,后者则让她在上海的日本人圈子里小有名气。

“到上海之后,我很喜欢上海的老城区。朋友来上海找我玩的时候,我想带他们看看上海的另一面。于是拜托了一位会讲日语的中国朋友,他精通上海的老城区历史。那次老城区游览的行程朋友们都觉得很有趣,于是我就想发起上海Citywalk活动,向更多生活在上海的日本人介绍上海的历史和老街道。”

在和大家行走上海老城区时,宇山纺也淘了不少老物件,从花棉衣、热水壶、痰盂,到晾衣杆、袖套、手工棉鞋等。“我喜欢这些老物件的设计,对我来说这是生活在这里最有趣的部分。我也想把我的发现通过插画的方式传递给更多的人,让更多人发现蕴含在这些设计里的美。”

去年,宇山纺开始创办自己的公司,主要做插画和设计的工作。“在上海我有一位非常崇拜的人,他叫内山完造,是鲁迅的好朋友,他开了一家内山书店,把当时来上海的日本人和中国人聚集在一起,内山书店是当时中日之间的一座桥梁。随着上海城市的发展,也许更多的历史会消失。而我希望自己的插画可以成为像内山书店一样的地方,把上海介绍给更多的日本人和全世界的人。”

宇山纺说,她为中日邦交正常化50周年设计了LOGO,虽然未必会派上用场,但这是她作为插画师的一种使命。

无论是岸祐子还是宇山纺,她们都是“50年50人——阿拉勒上海”系列视频的主人公。而这一系列视频,由前媒体人隋佳杰自掏腰包打造。作为一名曾在日本留学的上海人,隋佳杰之前的工作都是和上海的日本人打交道,因此结交了许多日本朋友。在他看来,选取50名在上海工作的日本人来讲述自己的故事,更加有助于大家了解当下的中日友谊。

在已经播放的11集短视频中,隋佳杰用镜头对准了化妆师、花店老板、果道师、小提琴演奏家、寿司师傅、咨询公司老总、旅游达人、音乐剧女孩和柔道馆馆长等在上海从事各种工作的日本人。他们当中,来上海最久的已经近30年,最少的只有两年,但都是十分喜欢这座城市,并能在这里成就自己的一番事业,而且也心甘情愿成为中日友好的桥梁。

正如第一集中的日本化妆师美和所说:“上海这30年变化很大,其实我没有变,变的是上海。在上海的每一天都有不一样的精彩,这就是我选择留在上海的理由吧!”