不同种植间距对香根草植物边坡优先流发育特征的影响

2022-10-15李珍玉王梦珂江学良欧阳淼

于 师, 李珍玉, 王梦珂, 江学良, 欧阳淼

(中南林业科技大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410004)

目前,关于植物边坡稳定性的研究大多数是建立在植物根系对边坡土体产生力学效应和水力效应的基础上。力学效应是植物根系可以增加土壤黏聚力和根系提供的抗拉强度来提高土壤的抗剪强度[1];水力效应则是植物的蒸腾作用能够减少土壤中的孔隙水压力和渗透率[2],增加土壤的基质吸力,从而提高土壤的持水能力[3],保证浅层边坡的稳定性。这些效应都是植物根系对边坡稳定性的有利影响,然而植物根系也会对边坡稳定带来不利的影响。在降雨条件下,雨水会沿着扎根于边坡土体的植物根系更快地渗入到土体之中,使得植物根系周围边坡土体孔隙水压力增大,进而产生不利的水力效应。这种水和溶质沿着土壤大孔隙、虫洞或者植物根系等通道,绕开土壤基质区域,快速迁移到深层边坡土壤中的一种水分运动形式,被称为优先流。优先流动的水分通过土壤孔隙的优势通道以背离Darcy定律形式快速入渗到边坡土壤中,使边坡土壤导水率增大,进而使土体中的孔隙水压力急剧增大,对边坡稳定造成了不利影响。因此,研究降雨条件下植物边坡中优先流的发育情况对植物边坡的稳定性具有重要意义。

近年来许多国内外学者对不同植被类型和不同孔隙结构类型的土壤优先流发育情况进行了相关研究,徐宗恒等[4]通过染色示踪试验发现云南松和狗牙根对于斜坡优先流发育状态是不同的,云南松比较狗牙根优先流发育更为活跃。张英虎等[5]采用染色示踪试验研究了林木根长密度和根系生物量与优先流的变化关系,发现植物根系特征与优先流存在密切的关系。Murielle等[6]通过理论研究分析发现死亡根系或腐烂后的通道、新生根系占据的腐烂通道和活根系通道周围的根系通道都会形成优先路径,从而影响土壤的孔隙水压力。Tang等[7]研究了两种不同岩性场地在4个山坡位置的优先流状况,结果表明页岩比砂岩土壤具有更高发育程度的优先流状态。在许多边坡发生滑坡时,滑动面处会发现许多优先入渗通道。因此分析优先入渗通道是研究边坡优先流的前提。

在植物边坡中,植物的种植间距是影响植物根系优先入渗通道的重要因素[8]。植物种植间距越小,根系会生长得更多。虽然这些植物根系吸水使土壤中的水分快速蒸腾土壤基质吸力增大,但是也导致形成更多根系优势入渗通道[9],形成更大的大孔隙网络。当雨水通过这些大孔隙优先路径快速迁移到边坡土壤中,诱导潜在滑动面处孔隙水压力快速变化,就会引起浅层边坡的不稳定。目前,关于植物边坡稳定性的研究考虑优先流的相关文献不多。本文以香根草植物边坡为研究对象,选择两种不同的降雨量、两种不同的种植间距开展现场示踪试验,分析优先流在香根草边坡中的发育特征,研究植物根系与优先流之间的关系,以期为进一步研究降雨条件下植物根系对边坡土体稳定性的影响提供理论依据。

1 试验设计与研究方法

模拟公路路堤边坡实际情况,设计了一段长20 m,平均坡度约为40°的室外试验路堤边坡。试验选用湖南地区分布较广的红壤土作为边坡填充土壤。试验边坡填筑后,在不同区域种植了间距分别为50 cm/株和10 cm/株的香根草植株(见图1a)。生长2 a后,香根草分蘖生长,边坡覆盖率几近50%(如图1b所示)。

图1 不同种植年限香根草植物边坡试验段

1.1 染色示踪试验

采用染色示踪试验研究降雨后水流在土壤里的流动状况,获得优先流发育特征。目前染色示踪试验多采用亚甲蓝和碘化钾—淀粉等作为示踪剂,将其溶入水中,使该溶液渗入到土壤中进行染色,再通过挖掘土壤剖面分析水流在土壤里的渗流情况。本试验选择碘化钾—淀粉示踪剂来可视化水流入渗路径,与亚甲蓝溶液相比,碘离子具有更好的流动性,对根系损害较小。其工作原理是碘化钾中碘离子在硝酸铁作用下被氧化成碘分子,利用湿润的淀粉来吸附碘分子发生显色反应[10]。第一步先配置示踪剂,利用碘化钾(KI)配置碘离子溶剂,配置比例是20 g/L;第二步配置指示剂,在50 ml去离子水中加入50 g可溶性淀粉并拌匀后,加入到800 ml煮沸的去离子水中。静置溶液使其变得清晰,待冷却至室温后,加入硝酸高铁〔Fe(NO3)3·9H2O〕,溶解后装入留置瓶中[11],放置在干燥阴暗处保存。

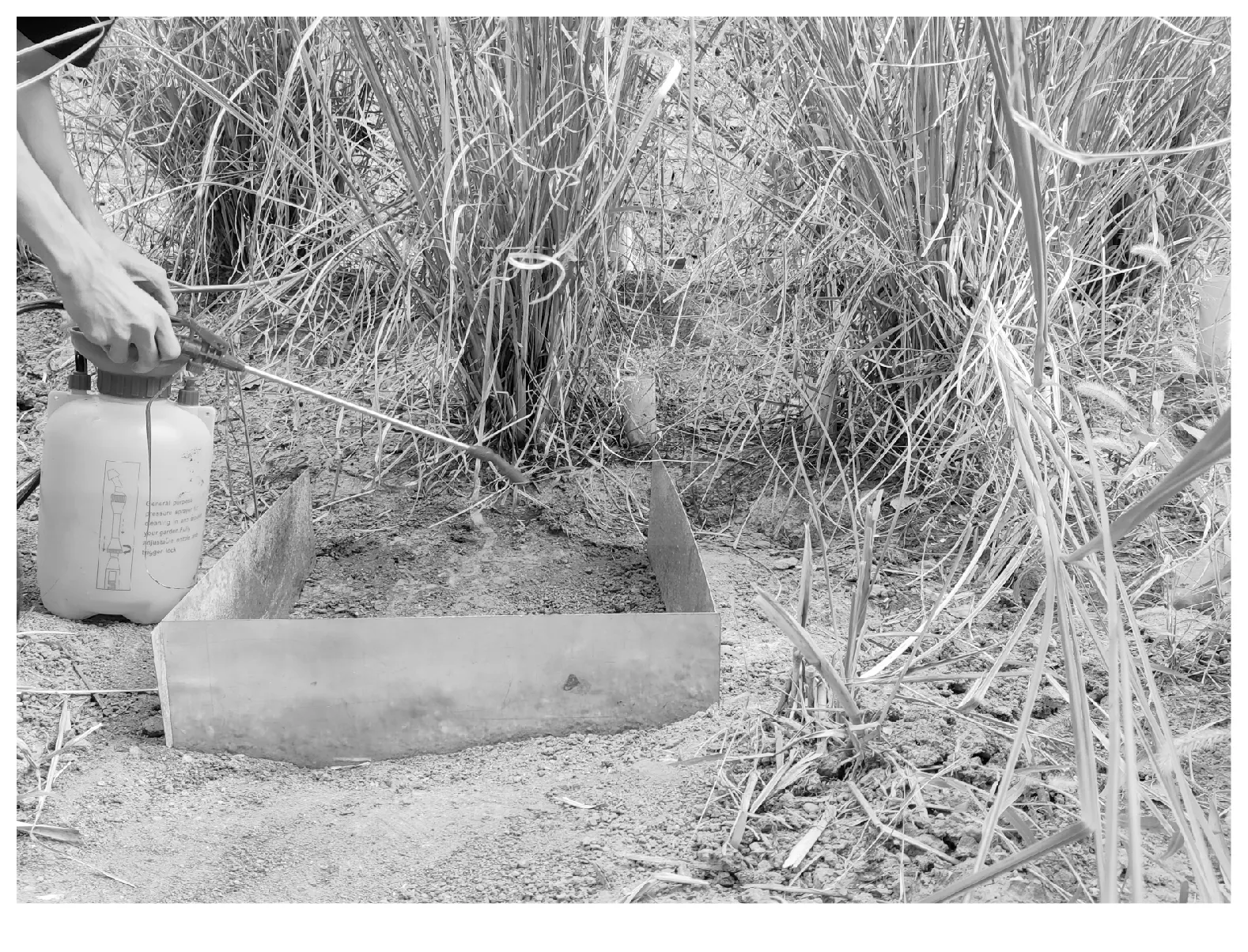

示踪剂试验开展于2021年8月,长沙平均最高气温约39 ℃,平均最低气温26 ℃。在进行试验前,将香根草边坡土壤表面小心地清理干净并保证边坡至少3 d的干燥,清理时注意不要破坏土壤的原有结构。坡上位置靠近香根草,将香根草多余的叶子剪掉避免妨碍试验,留出尺寸为50 cm×50 cm的试验面积,再沿着坡向将50 cm×30 cm×0.8 mm(长×高×厚)的铁板用小木锤锤入土壤中,锤入土体内大约15 cm,锤击时注意尽量不要破坏铁皮框内土壤结构。

试验选择30 mm和50 mm降雨量来模拟大雨和暴雨时情况,降雨持续2 h。试验步骤是先在香根草种植间距50 cm/株和种植间距10 cm/株以50 mm的降雨量来模拟,再在10 cm/株的香根草边坡处以30 mm降雨量的模拟降雨试验。前期准备工作完成后,将配置好的碘离子溶液用喷洒装置均匀喷洒在边坡上。模拟降雨试验如图2所示。

图2 香根草植物边坡模拟降雨试验

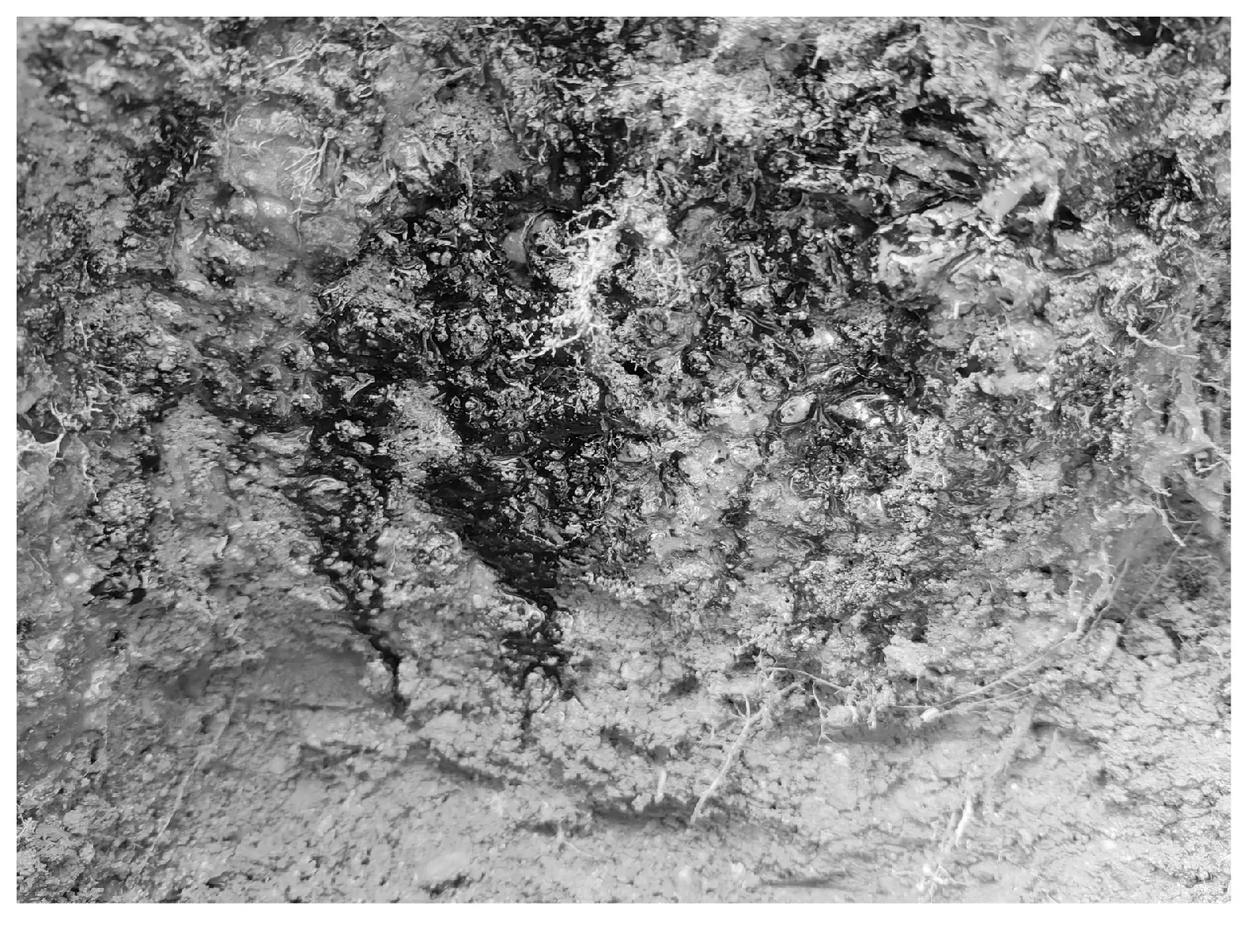

模拟降雨完成后在内框染色区域盖上塑料薄膜,防止突然下雨和地表蒸发,待1~2 h后开始开挖剖面。一个试验区开挖1个剖面,剖面开挖位置大约在顺坡方向的中间位置,每个剖面挖掘到入渗最大垂直深度以下大约15 cm。垂直剖面挖掘好后,用小铲刀削平剖面,再用毛刷小心清除附着于垂直剖面上的土颗粒。将指示剂均匀喷洒在土壤剖面上,等待约30 min,土壤剖面上淀粉与碘化钾发生反应后渐渐显色。用高清照相机给染色剖面进行拍照,随后按照同样的方式完成所有染色剖面拍照。土壤染色情况如图3所示。

图3 香根草植物边坡土壤染色剖面

1.2 香根草根系的特征测定

在进行剖面开挖时,同时保护好土中的香根草根系,待拍照完成后,需要将香根草挖出。在降雨区域50 cm×50 cm的范围内将边坡土壤垂直方向分为4层,分别为0—10,10—20,20—30,30—40 cm,统计分析这4层土壤内的香根草根系的特征。具体步骤是将每层土挖出后利用筛子将碎土筛掉,小心清理根系上的土壤,再手动清除大土颗粒,只留下香根草的根系。将根系放入干燥处自然风干,最后对香根草根系生物数量进行统计分析,统计时利用游标卡尺测量根系直径,分别测量每根香根草的上、中、下3段位置的直径,再取其平均值作为该根系的直径。最后根据根系径级和根系长度采用公式(1)估算出香根草根系表面积[12],计算表达式如下:

S=πRL

(1)

式中:S是根系表面积(cm2);R是根系直径(cm);L是根系长度(cm)。

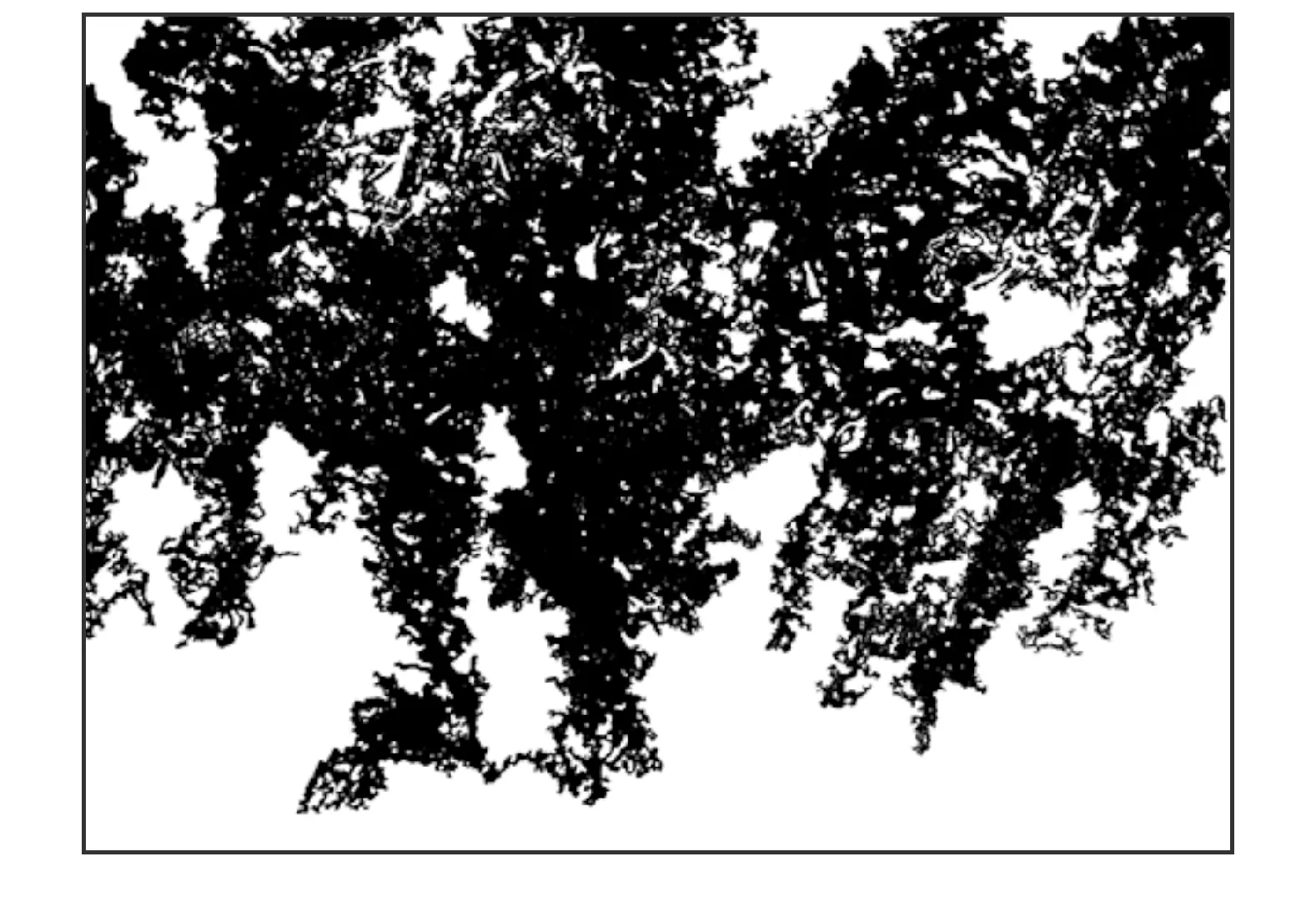

1.3 图像处理

首先利用软件对现场染色照片进行初步处理,将其转化为二值图,导出格式为png的图片。图片中黑色代表土壤染色区域,即优先流区域;白色代表土壤未染色区域,即基质区域。利用Python-3.9.2编程对染色剖面二值图进行量化处理,统计基质区域与优先流区域的像素点个数,存入Excel表格中并计算优先流的相关特征参数,最后用软件绘制出图形。染色剖面处理如图4所示。

图4 土壤染色剖面二值化处理结果

2 结果与分析

2.1 优先流量化参数

本文选择染色面积比率、优先流比[13]和优先入渗路径3个优先流量化参数,分析在不同种植间距下植物边坡优先流的发育特征,研究在降雨过程中优先流的作用对边坡土体中水分分布的影响。

(1) 染色面积比率。染色面积比率是量化土壤优先流的一个主要指标,它是土壤染色剖面面积占总剖面面积的比例,并能够直观地反映雨水入渗状态,其表达式如下。

(2)

式中:Dc是染色面积比率(%);Dp是染色区域(优先流区域);Dm是未染色区域(基质区域);Dp和Dm是通过python程序统计的黑白像素点个数利用Excel进行计算。

(2) 优先流比。优先流比Pf是优先流区域染色面积与总染色面积的比值,它能反映出水流在优先流区域的响应,优先流比越大说明优先流发育程度越大。

(3)

式中:uf为基质流深度(基质流深度是剖面染色面积比率大于80%的临界深度,单位是(cm);w是染色剖面宽度(cm);Ds是剖面染色区域面积(cm2)。

(3) 优先入渗路径。优先入渗路径是指在水流迁移到指定边坡土层深度的染色入渗路径,它可以在染色试验中通过分析染色切片图像来得到。本文采用染色路径宽度(SPW)来划分优先入渗路径数量[14],即染色路径数量,SPW根据公式(4)所得。

(4)

式中:SPW是染色路径宽度(边坡土壤某一深度的独立染色路径的宽度,mm); SN是指定染色路径宽度的像素点数量(pixel);R是图像分辨率,本文R=1 pixel/mm。

2.2 香根草植物边坡土壤染色特征

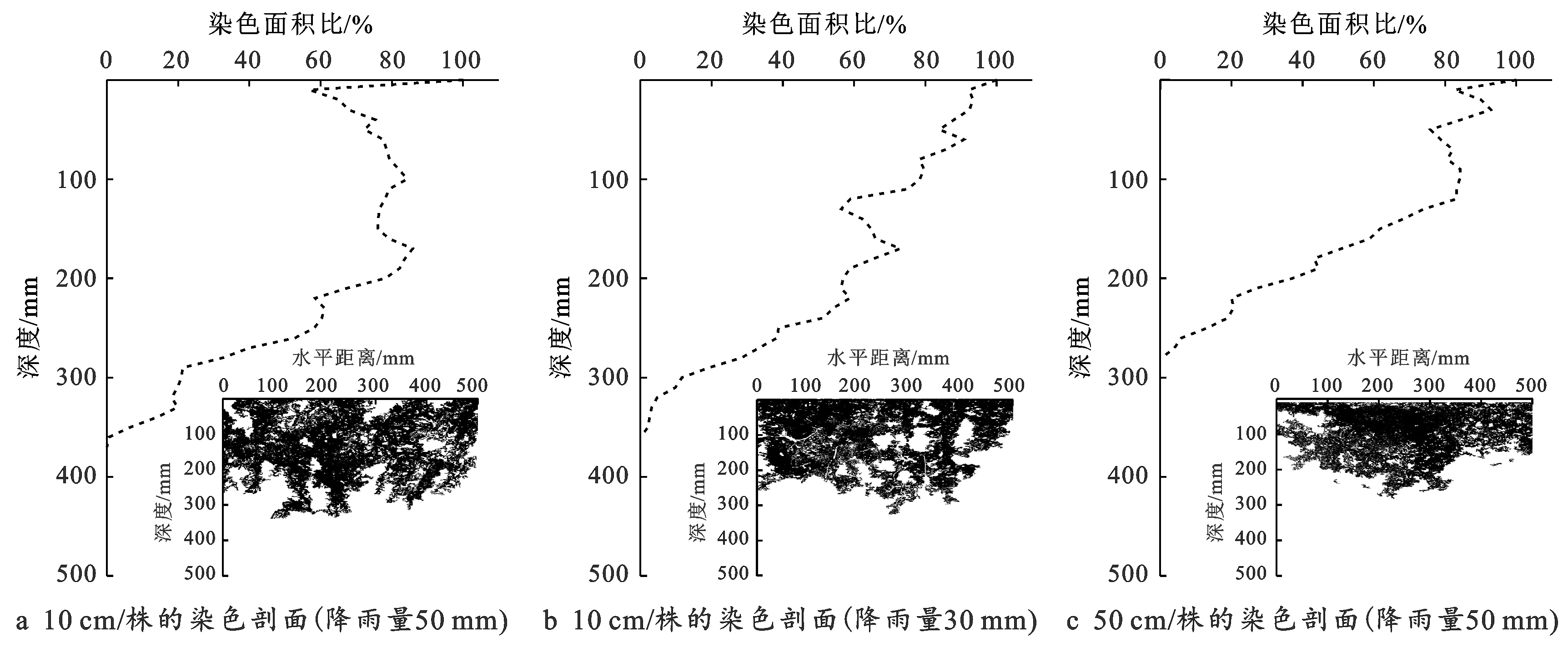

取3个垂直染色剖面面积图进行优先流分析,发现不同的降雨量和不同的种植间距的香根草边坡土壤剖面呈现出不同染色特征。土壤剖面的染色面积比率随着土层深度变化的趋势如图5所示。图右下角是经过图像处理的染色剖面二值图。图5a的香根草种植间距为10 cm/株,降雨量为50 mm;图5b的香根草种植间距为10 cm/株,降雨量为30 mm;图5c的香根草种植间距为50 cm/株,降雨量为50 mm。

由图5可知,随着土层深度增加,染色面积比率都呈减少的趋势。在降雨量为50 mm的作用下,间距为10 cm/株的香根草种植区域,在0—10 cm土层范围内染色面积比率大部分区域都小于80%,说明已经发生了优先流动,但染色路径不连续;而间距为50 cm/株的香根草种植区域,在0—10 cm土层范围内染色面积比率约在80.00%~92.82%之间,说明此时0—10 cm范围内多为基质流。在10—35 cm土层深度范围,不同降雨量和不同的种植间距的香根草边坡染色面积比率均呈线性减少的趋势。在香根草种植间距为10 cm/株的图5a和5b中,在土深约15 cm处存在染色面积比率突变的现象,这表明在这些位置处聚集大量的水分,导致局部含水量迅速增大。种植间距大的香根草边坡染色面积比率大于80%曲线围起来的面积要比种植间距小得要多。该现象表明,种植间距大的香根草边坡区域土壤发生了更多的基质流动,种植间距小的香根草边坡区域发生了更多的优先流动。通过对模拟降雨的数据分析,计算出不同降雨量和不同的种植间距的香根草边坡土壤剖面优先流参数(见表1),优势入渗路径数量如图6所示。

图5 植物边坡染色剖面面积比随土层深度变化趋势

由表1可知,种植间距小的垂直剖面的染色面积比率和优先流比均大于种植间距大的染色面积比率和优先流比,这说明了香根草种植间距小时优先流发育程度高。因为种植间距越小,香根草的根系生物数量会越多,而香根草根系生物数量在垂直方向分布是符合Gauss曲线[15]的,表层根系生物数量分布越多也就越容易产生优先路径,形成优先孔隙网,在降雨时会加大植物边坡的水力响应。此次试验只持续了2 h降雨过程,在不同降雨量的条件下,最大入渗土层深度约在35 cm处,所以最大入渗深度与不同降雨量之间关系并不明显,0—35 cm范围内降雨对土壤的优先流发育影响很大。在种植间距为10 cm/株的条件下,50 mm降雨量的染色面积比率49.68%和优先流比79.96%均大于30 mm降雨量的染色面积比率36.11%和优先流比67.25%,说明当降雨量增加时,会促进植物边坡中的优先流的发育,使该深度范围的边坡土体含水率增大,相应增加土中的孔隙水压力,导致边坡土体抗剪强度减小,不利于边坡稳定。当土层深度约在35 cm以下时,根系生物数量会大大减少而导致优先路径并不发达,不足以产生优先流动。因此,虽然植物根系在力学效应方面能够加固边坡,但是同时需要考虑由植物根系路径产生的优先流动在边坡土壤中不利的水文效应。

表1 优先流计算参数

2.3 香根草植物边坡土壤优先入渗路径数量

优先入渗路径数量(染色路径数量)可以用来表示水分入渗边坡土壤时垂直方向的水流分化程度。图6是在50 mm和30 mm降雨量的作用下不同种植间距的香根草边坡土壤染色路径数量分布趋势。

图6 植物边坡染色路径数量随土层深度变化趋势

从图6中可以发现,在50 mm降雨量的作用下,50 cm/株和10 cm/株种植间距的香根草染色路径数量随着土层深度的增加呈现先增长后减少的趋势。染色路径数量峰值分别出现在土层深度约为10 cm和18 cm处,说明这些地方水流分化程度最严重。当土层深度在10 cm以下时,50 cm/株的染色路径数量迅速减少,并且种植间距10 cm/株的土壤染色路径数量明显多于50 cm/株,表明种植间距小加大了土层深度10 cm以下的优先流发育程度。种植间距10 cm/株的香根草边坡,在30 mm和50 mm降雨量的作用下,土层深度5 cm以下时50 mm降雨量的染色路径数量多于30 mm降雨量。因此,染色路径数量会随着降雨量的增大而增多,加大优先流在土壤的发育程度。

2.4 边坡土壤优先流与香根草根系的关系

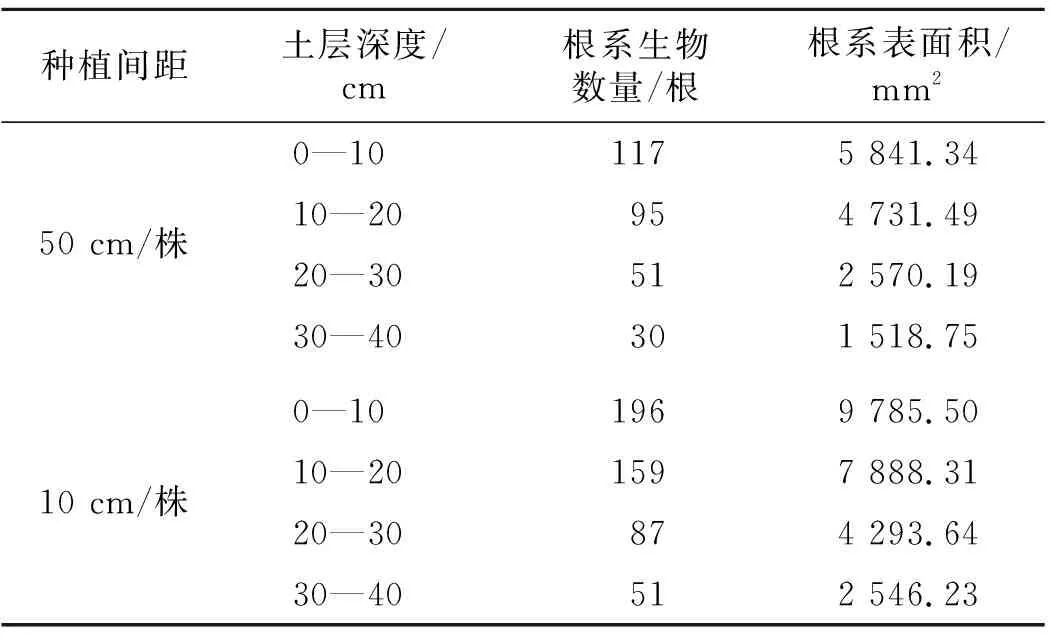

为了进一步分析植物边坡中优先流的入渗特征,研究优先流与植物根系之间的关系,对香根草根系生物数量和根系表面积与优先流量化参数进行了分析。植物根系生物数量是每一土层内所包含的香根草根系数量,香根草根系表面积通过公式(1)计算得到,香根草根系的特征调查结果如表2所示。

表2 香根草根系特征统计

2.4.1 优先流与根系生物数量的关系 根系生物数量不同,在降雨时边坡土壤中水分聚集程度和扩散程度也会有所差异,进而对边坡稳定的影响也不同。为了调查统计香根草根系数量,将土层总共分为4层,分别调查统计0—10,10—20,20—30,30—40 cm土层深度内的香根草根系生物数量。通过对比不同种植间距下降雨量为50 mm的平均染色面积比率与植物根系生物数量之间的关系,发现在香根草边坡土壤0—10 cm土层深度范围内平均染色面积比率和植物根系生物数量均最大。并且随着土层深度的增加,平均染色面积比率与植物根系生物数量都逐渐减少。统计分析将平均染色面积比率与香根草的根系生物数量关系,结果如图7所示。

由图7可知,平均染色面积比率与香根草根系生物数量大致呈线性关系,两者都具有较强的相关性。当平均染色面积比率越大时,边坡优先流发育程度会越高,这表明在香草边坡表层土壤中会存在的较多由根系产生的优先通道,在降雨时会使香根草边坡土壤发生优先流动,并使雨水入渗到更深的土壤中,改变边坡土壤的水力性质。

图7 优先流与香根草根系生物数量的关系

2.4.2 优先流与根系表面积的关系 根系的表面积在雨水入渗时起到重要作用,根系表面积越大,就会有更多水分接触根系表面。根系复杂交错,在边坡土壤中形成连续、相通的优先路径,引导水分入渗。统计分析优先流与根系表面积之间的关系(图8)。

图8 优先流与香根草根系表面积的关系

从图8可知,平均染色面积比率与香根草根系表面积之间具有较好的线性相关性,相关系数在0.90以上。说明当香根草根系表面积越大,有更多的水分沿着根系表面流动,产生更多的入渗流量,增大了土壤的含水量而不利于边坡稳定。

3 讨 论

通过对两种不同种植间距的香根草边坡进行现场示踪剂试验,结果表明边坡中存在由植物根系形成的高度发达的优先路径,尤其在香根草种植间距较小时,优先路径更加明显,这可能使得在降雨过程中边坡土壤的含水率迅速增加,相应孔隙水压力迅速增大而引发浅层土体滑坡。通过试验研究发现,本试验种植间距为10 cm/株的香根草边坡的优先流比为79.96%,大于侯芳等[16]研究的永定河(北京段)滨河带的藤本植被优先流比69.44%和次生乔木林的优先流比56.48%;该种植间距下香根草边坡土壤的垂直染色面积比率是49.68%,分别是藤本植物和次生乔木林染色面积比率的1.45,1.61倍,这也说明了香根草的根系更为发达更容易产生优先流。韩巧玲等[17]对天然次生林和榛子林两种林地的优先流染色特征进行了研究,研究结果表明天然次生林的总染色面积比率为35.1%,榛子林的总染色面积比率为50.6%。本文试验种植间距为10 cm/株的香根草边坡土壤总染色面积比率为49.68%,处于天然次生林和榛子林根系土壤总染色面积比率之间。骆紫藤[18]采用40 mm和70 mm两种入渗水量,研究在华北土石山区典型分布的阔叶林和针叶林优先流分布特征时发现,在40 mm入渗水量下阔叶林平均染色面积比率是大约是针叶林的1.38倍;而施加70 mm入渗水量时,阔叶林的平均染色面积比率显著小于针叶林平均染色面积比率,并且当入渗水量由40 mm变成70 mm时,其染色面积比率会增加。该结论与本文研究的不同降雨量条件下香根草边坡优先流发育特征相比具有类似性,优先流发育程度随降雨量的增加而增大。优先流的发育不仅随植物类型而不同,而且不同的入渗水量,不同质地和不同植物种植间距也会影响优先流的发育程度。

植物的根系是影响优先流发育状态重要因素之一。许多研究表明,植物根系改变了土壤的渗透性,形成优势通道。徐宗恒等[4]研究昆明市呈贡新区马卡山两类植被(云南松和狗牙根)发育斜坡的特征参数与植物根系的关系发现,云南松和狗牙根的总染色面积比率与植物根系量密度都呈较好的正相关关系;总染色路径数量和根系生物量密度同样呈正相关,相关系数也在0.9以上。本文通过分析平均染色面积比率和现场统计香根草的根系生物数量发现,种植间距小和种植间距大的香根草边坡的平均染色面积比率与植物根系生物数量都随着土层的深度增加而减少,拟合后发现两者具有较强的线性相关性。侯芳等[16]研究藤本植物和次生乔木林的总染色面积比率和植物根长密度的相关关系时得到类似结论,即它们的总染色面积比率与根长密度具有正相关的关系。邵一敏等[19]在研究金沙江干热河谷典型林草地植物根系对土壤优先流的影响时发现,染色面积比率与植物的根长密度、根重密度和不同根径的根系表面积之间存在密切的关系,其中林地和荒草地的根重密度与染色面积比率之间是正相关的关系,并且林地和荒草地的根系直径小于1 mm的根系表面积也呈现显著相关关系。本文在研究香根草根系总表面积与优先流之间的关系时也发现两者之间存在线性关系,相关系数较高。

植物生态护坡已经广泛使用在实际工程当中,香根草根系发达,单根抗拉强度高[20],近年来被许多学者用来作为研究边坡稳定性的对象,香根草根系会提高边坡土壤的抗剪强度,而其发达的根系生物数量也会影响土壤优先流动。降雨滑坡问题一直以来是学者们研究的重点,研究香根草边坡不同降雨量下边坡优先流的发育,是为了进一步为植物边坡稳定性提供依据,同时考虑不同香根草种植间距,合理分配种植间距,使根系护坡在力学效应和水文效应上最大化。

4 结 论

(1) 通过对香根草边坡土壤进行染色剖面分析,可以得到香根草种植间距小的边坡土壤优先流发育程度高于香根草种植间距大的。在相同降雨量条件下,种植间距小的总染色面积比率、优先流比均大于种植间距大的香根草边坡的总染色面积比率和优先流比,分别是种植间距大的1.55,1.76倍。

(2) 通过对比不同降雨量条件下的10 cm/株种植间距下香根草边坡土壤染色剖面参数发现,50 mm的降雨量增大了边坡优先流的发育程度,30 mm降雨量的总染色面积比率和优先流比均小于50 mm的总染色面积比率和优先流比,并且在短期持续降雨条件下,不同降雨量没有影响土壤水分的最大入渗深度。

(3) 50 cm/株和10 cm/株种植间距的香根草染色路径数量随着土层深度的增加呈现先增长后减少的趋势,在土层深度10 cm范围内时,染色路径数量变化不明显;当土层深度在10 cm以下时,种植间距10 cm/株的土壤染色路径数量明显多于50 cm/株。种植间距10 cm/株的香根草土壤边坡在30 mm和50 mm降雨量的作用下,土层深度10 cm以下时50 mm降雨量的染色路径数量多于30 mm降雨量。染色路径数量会随着降雨量的增大而增多,并且加大了优先流在土壤的发育程度。

(4) 通过对降雨面积范围内的香根草根系的特征进行统计分析,结果表明平均染色面积比率与香根草根系生物数量和根系表面积之间具有较好的线性拟合关系,说明香根草根系特征与优先流密切相关。