省级气象器材编码扩展技术设计与实现

2022-10-15吕雪芹何艳丽黄宏智敖振浪

吕雪芹,何艳丽,黄宏智,敖振浪

(广东省气象探测数据中心,广东 广州 510080)

0 引 言

我国改革开放以来,不断适应科技发展潮流,物品编码事业扬帆起航,现在物品编码技术已经相当成熟了。我国综合气象观测网在用气象装备种类多样,分布区域广泛,各类产品品目达500 余项,涉及高空、地面、遥感、通信和通用设备等方面,如新一代天气雷达备件3 000 余种,自动气象观测站备件100 余种,但缺乏统一的编码规则,无法对入网装备进行跟踪统计。中国气象局发布的气象行业标准《气象观测装备编码规则》(QX/T 347-2016),主要从目前已有业务使用需求的气象设备出发,主要涵盖大中小三类,基本上只包含目前在用的气象设备,还没有覆盖到设备生产中的各种零部件的细类,也没有包含科技发展推成出新的仪器设备。实际上在维修维护过程中用到各种各样的零部件需要入库管理和出库管理,这些器材没有对应编码,没办法进入信息化管理,需要进一步拓展编码加以管理。还有一种比较特殊的情况,在省级的气象器材管理单位,可能同一个单位同一个库房管理系统同时管理业务器材和企业生产器材,管理关系上要求能够严格区分业务器材和企业生产器材,不能混淆。也就是说同一班管理人员,同一套管理系统,同一个库存环境,管理着不同性质的器材分类,这就要求在基础码分类基础上扩展编码必须在忠于原来编码规则的基础上有足够的扩展特点和属性。就是说能够通过扩展分类编码能自动识别是企业生产器材还是业务使用的器材,这就需要扩展编码设计在方法上有所突破。对于气象器材的编码已经有较多的文章介绍,例如马蕾等提出一种基于RFID(Radio Frequency Identification)技术,手持设备和Web 开发相结合的气象装备全寿命跟踪系统平台,实现气象装备管理一体化和业务统一化,为每个气象装备能够唯一标识,从而为气象装备寿命追踪及预测提供参考数据;杜建苹等结合气象业务特点采用含义编码、并置码、层次码顺序递增码等编码方法,区分了固定码和动态码,完善规范气象装备编码规则;刘伟等利用气象装备基础编码建立气象装备保障智能信息管理系统,实现对全省各类气象装备全寿命跟踪,提高气象技术装备配置、调拨供应等技术保障体系的运转效率;方海涛等对综合观测网内的主要装备进行类别梳理和划分,对气象装备的命名进行专用术语定义,确定装备分类原则和方法,有助于规范气象观测装备命名和自动化编码,为气象装备的信息化管理提供基础,方便规范气象装备的使用、流转、定位追踪、数量统计与仓储。以上这些编码技术研究和应用都是从不同层面,不同的个性化需求出发,基本上基于中国气象局发布的气象装备分类基础编码设计器材管理系统并应用,扩展编码研究内容较少,需要不断扩展丰富和完善。

正因为本单位管理的气象器材存在多样性和复杂性,很多原材料和零部件没有对应的标准编码,因此需要自行设计扩展编码。如何设计扩展编码分类,解决实际工作中混杂的气象器材管理难题是本文重点研究的内容。

1 基础编码规则

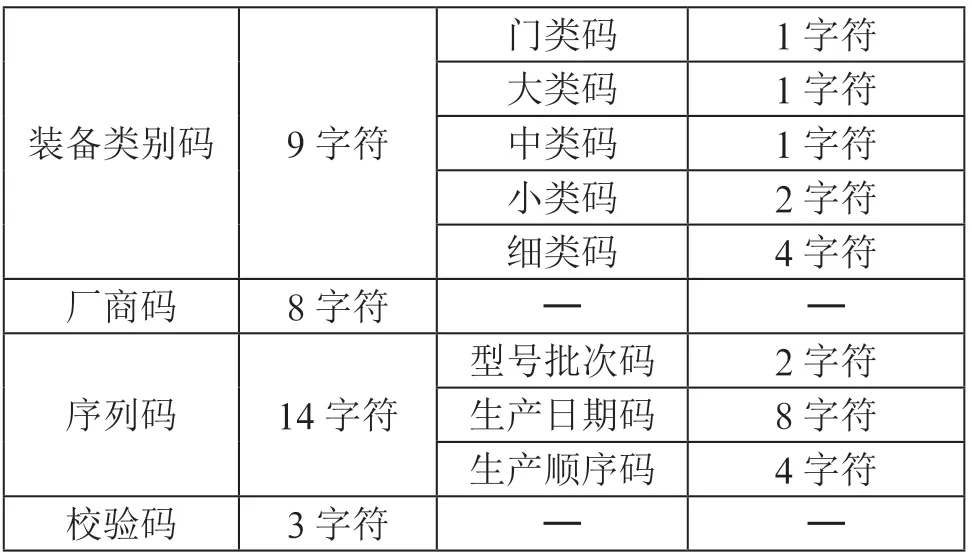

目前气象业务的气象器材编码主要遵循气象行业标准《气象观测装备编码规则》(QX/T 347-2016)。作为基础编码,具体的装备类编码结构如表1所示,分为门类、大类、中类、小类、细类共5 类,结构由装备类别码、厂商码、生产序列码和校验码五部分组成,代码总长度为34 个字符。如表1所示。

表1 气象观测装备基础编码结构

表1的编码结构表明,编码对象主要针对三大门类器材:G:观测仪器;Z:组件;H:耗材。

对于每一个门类向下不断细化,又分为大、中、小、细4 类,例如,对于G 门类,细化为大类的时候,有地基观测仪器、空间观测仪器、天基观测仪器,中类又在大类的基础上,进一步细化为地面观测仪器、地基遥感探测仪器、大气成分观测仪器、海洋观测仪器,如此类推进行一层一层的向下细化编码,直到细类编码为止,其中,细类按照名称和型号从0000 至9999 进行顺序编码。

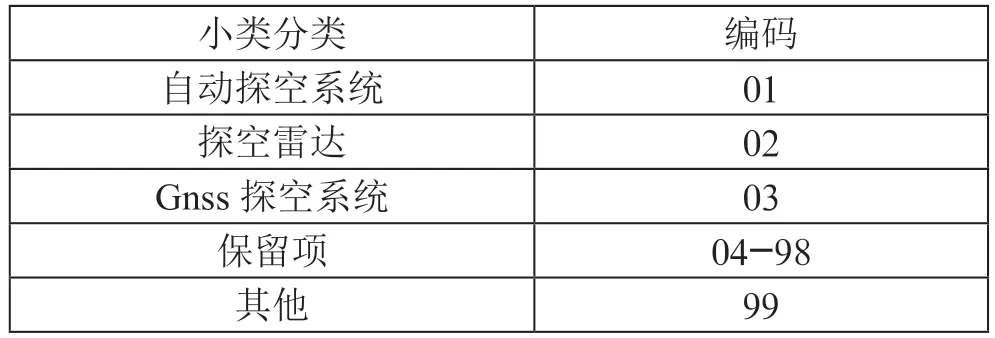

为了应对不断增加的新仪器设备扩展使用,中国气象局基础分类编码在每个类中都预留了“保留项”和“其他项”,这种保留项和其他项都是由中国气象局(国家级)主管机构统一扩展编码的,如表2所示,小类编码中保留项04-98 和其他项99,只能由国家级扩展使用,其他单位和企业不允许擅自直接使用这个保留项和其他项进行扩展编码,获得审批并备案除外。

表2 观测仪器(门类G)空基观测仪器(大类2)气球探空(中类1)小类编码

2 省级气象器材编码设计

一般情况下,气象器材的管理工作分为两大部分,中央投资建设的气象装备器材由国家级管理,纳入国家级器材管理系统;各省地方投资建设的装备器材由省级管理。按照中国气象局总体要求,投入业务使用的中央投资的气象探测装备以及消耗器材和备品备件必须通过编码管理系统生成物品编码信息实时上传到中国气象局的管理系统中。省级地方财政投入的装备器材和下属企业生产所需的器材和设备,由各省气象局统一管理。实际应用中,国家级管理的器材分类和数量有限,各省的气象器材种类更多,五花八门,完全按照国家级现有的编码是不够用的,无法完成省级的基于物联网的气象器材编码动态管理。

局限于人手和基础条件,省级器材管理单位和各台站往往使用同一套管理系统和仓储环境。在器材物品录入和使用时,必须能够严格区分清楚哪些物品归属于中央管理,哪些物品归属于省级地方管理,即要求同一套编码规则下的物品录入或者查询时必须能够自动识别出哪些是国家级管理的,哪些是省级管理的,哪些是企业生产所需的。

如何在遵循国家级器材编码规则基础上实现省级器材编码和灵活管理,做到总体编码规则不变,实现省级和台站用户使用同一套管理系统就能够灵活录入及追踪器材,既能够自动区分国家级器材,又能够自动区分省级器材和企业或者自有特定器材,这就需要巧妙的编码扩展设计,下面详细介绍。

2.1 气象装备编码扩展设计策略

要在基础编码规范基础上合理进行编码扩展,需要考虑三个方面问题,一是不冲突原则,基础编码始终作为上位编码,不管基础编码如何变化和按顺序增补,各省级单位的扩展编码都不应该受到影响,反之亦然。二是兼容原则,各省级单位的扩展编码不管怎么增补或变化同样不能影响基础编码,同时两者的组合码必须向上兼容并且遵循基础编码规则。三是扩展编码和基础编码组合生成的二维码能够明确分辨出属于基础编码还是各省级单位个性化的扩展编码,组合的二维码能够清晰地识别出哪些物品是国家级的器材,哪些物品是省级的器材或者企业的器材。基于上述三方面的考虑,编码扩展的策略只能在基础编码细类区域后半部进行扩展。

例如,国家级基础编码设计中的大、中、小类由中国气象局严格定义,不允许其他用户扩展使用。细类的序号为4 个字符,目前只用了2 位数,即00-99。其中保留项(序号为xx-98)和其他项(序号为99)。100-9999 还没有使用。因此,本设计出于保险起见,在细类序号1000 后面扩展,避免将来可能的冲突。

2.2 编码扩展设计

重点针对省内部分未纳入中国气象局统一编码规范的设备,遵循基本规范进行编码的再扩展再细化。扩展方法充分考虑兼容现有国家级编码标准,方便应对未来中国气象局对编码的增补,省级单位可自由增加省内自身编码。通过实践,作者设计一个可行的巧妙方法。

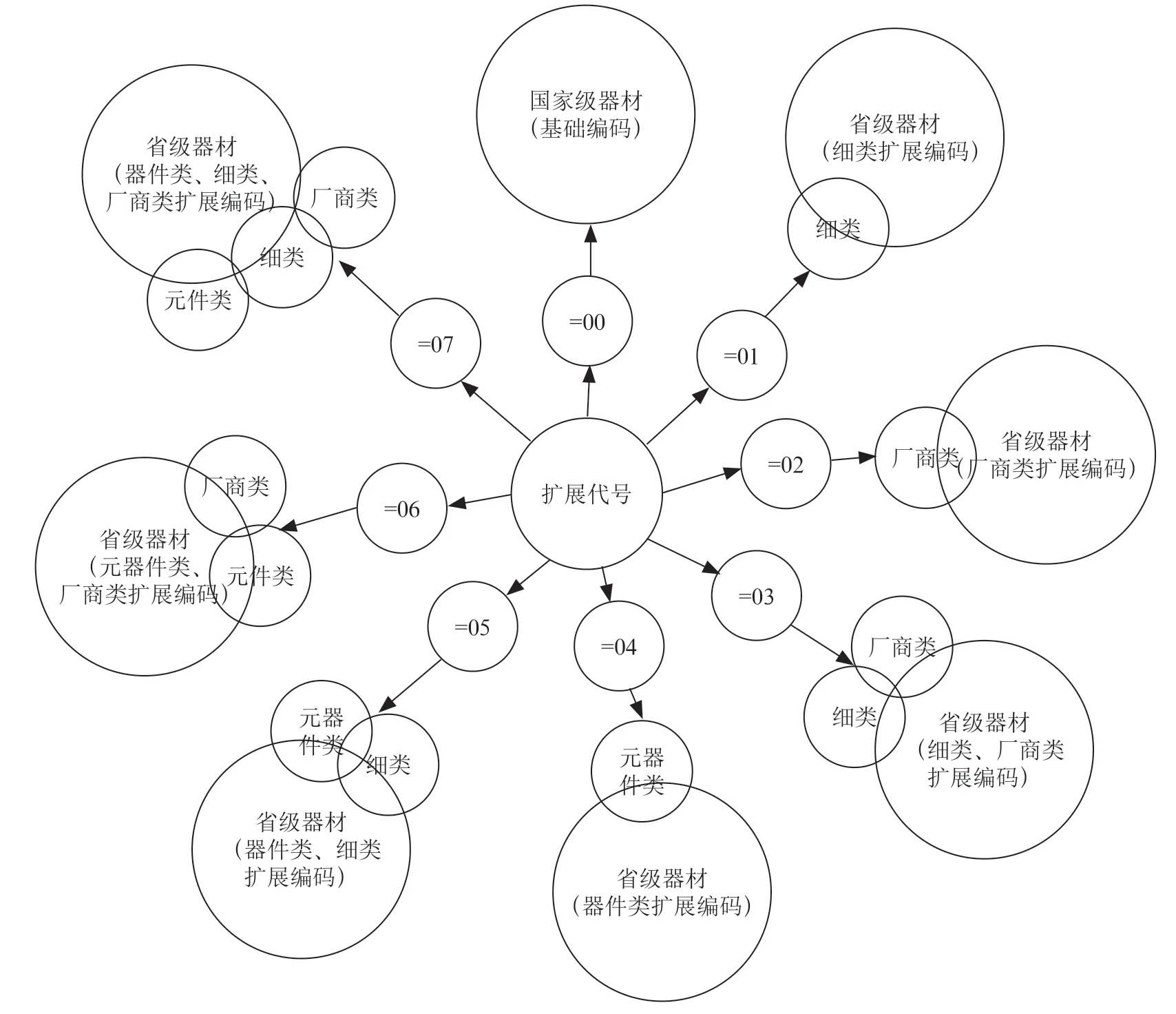

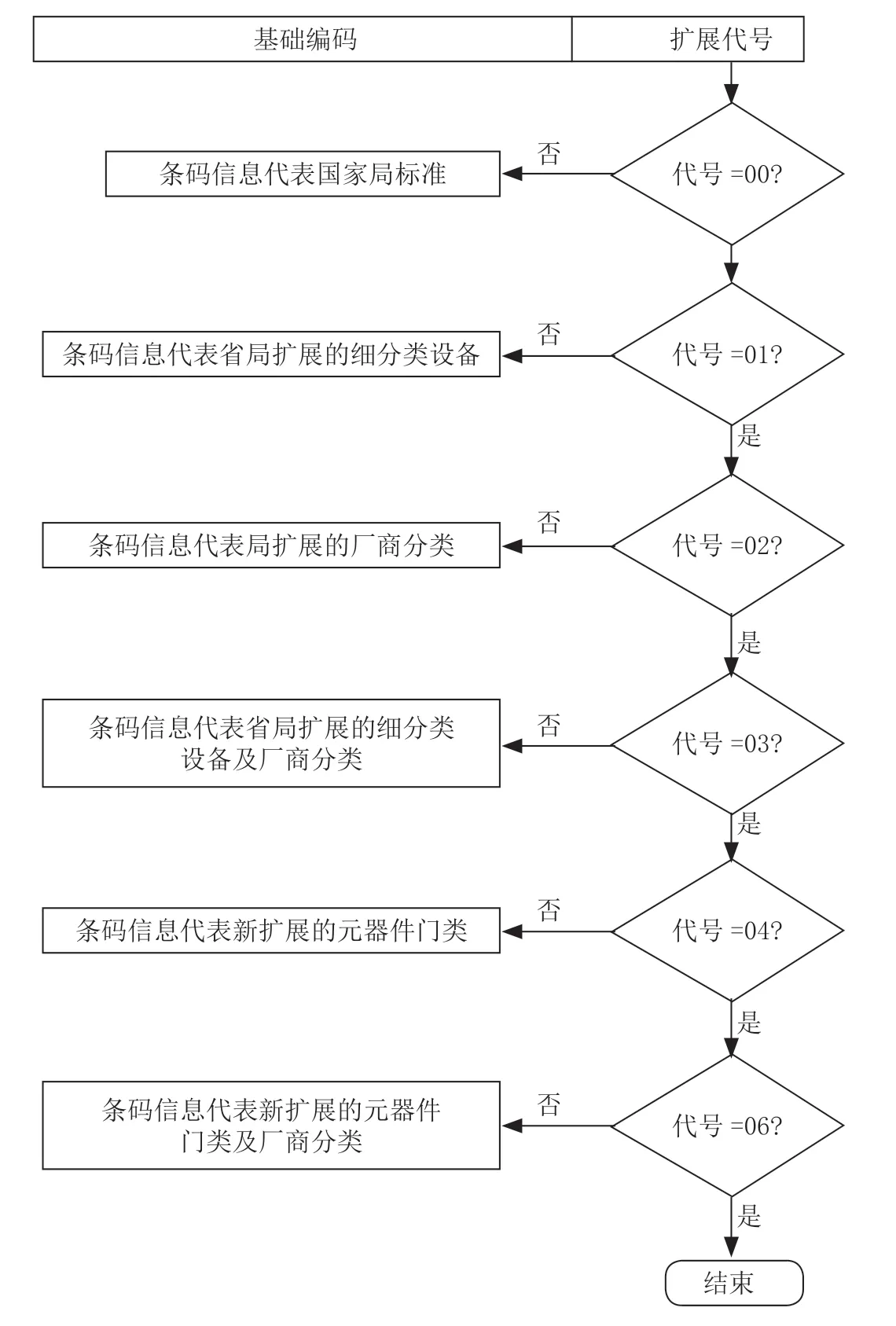

中国气象局基础编码里面的保留项和其他项中不允许用户直接插入扩展编码,也就是说基础编码形成的条码结构和内容不允许用户直接改变,为了忠于基础条码结构又需要进一步扩展,作者在整个条形码末尾插入“扩展代号”,即在原来基础编码34 个字符组成的条形码基础上,追加2 个字符作为“扩展代号”,共36 个字符形成新的条形码,这样成功地解决了既保持了原来基础编码格式和前34 个字符内容不变,又实现了基础编码无感知扩展,逻辑设计图如图1所示。实际使用中,通过最后2 个字符的“扩展代号”来标识基础编码代表什么。即标识该条型码归属于国家级标准(国家级目录)的使用扩展代号00 表示;归属于国家级标准(省级目录)的使用扩展代号01—03 表示;归属于省级标准(省级目录)新增类别扩展标准的使用扩展代号04 和07 表示。

图1 编码扩展设计逻辑图

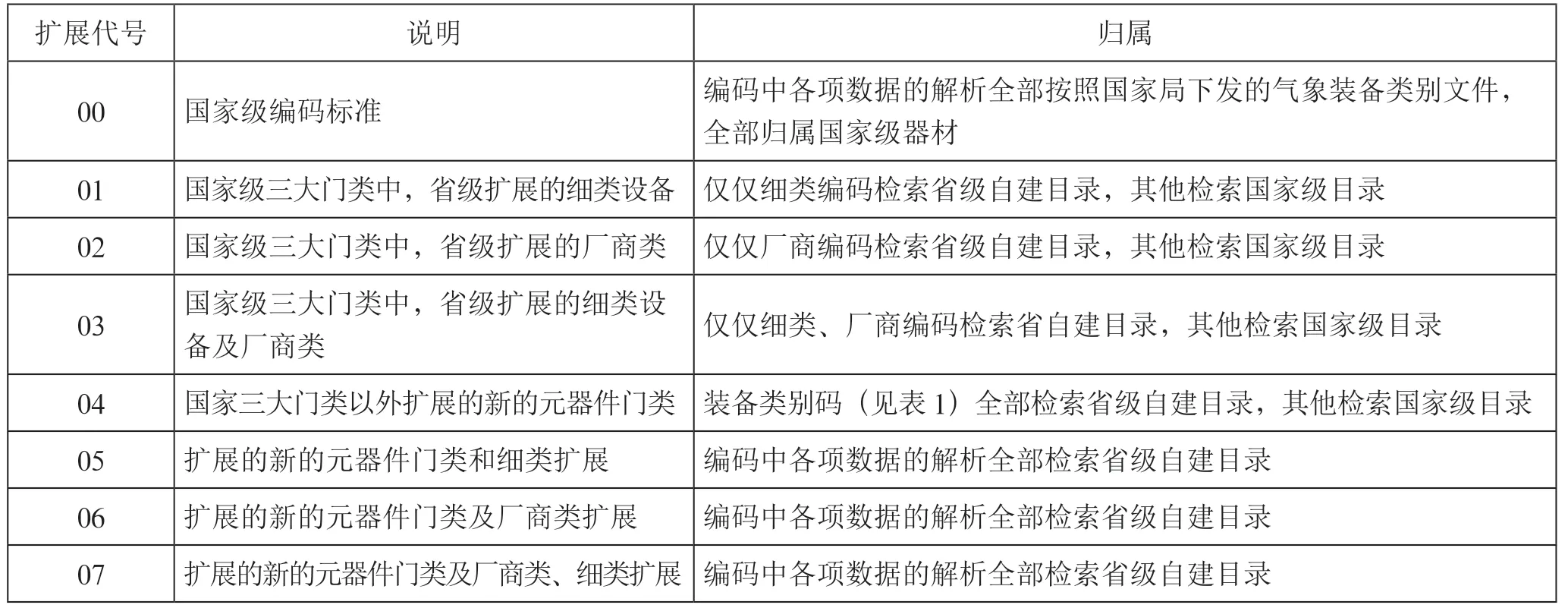

有了上述扩展方法,在实际应用操作过程中,器材的录入时就非常清晰区分归属哪一级的管理部门,对应录入哪一级器材目录;检索时能够清楚区分哪些是国家级器材,哪些是省级器材,哪些是企业器材或者其他器材,具体方法和功能描述如表3所示。

表3 扩展分类及扩展编码说明一览表

从表3可以看出,气象器材入库和二维码的生成分为三种情况:第一种情况是所有国家级的器材直接按照基础编码录入和检索,全部纳入国家级管理,生成的二维码与国家级的标准二维码相同。第二种情况是绝大多数归属于国家及管理,但是省级扩展了一部分细类器材,分别归属于国家级和省级管理。第三种情况是省级扩展的新门类即是元器件门类,该门类属于省级所有,全部纳入省级管理。

对于扩展的门类,例如新增加的元器件门类定义如下:

门类码:元器件,代码:P

大类码:1:电阻类,2:电容类,3:电路板

中类码0:固定值

小类码00:固定值细类码,按照业务需要设置,自行定义一般根据气象专业特性、装备用途进一步划分。

在实际应用中,按照本设计扩展方法,生成的二维码格式如下:

(1)装备类别码(第1—9 位)9 字符(门类码1 字符,大类码1字符,中类码1字符,小类码2 字符,细类码4字符);

(2)厂商码(第10—17 位)8 字符;(注1);

(3)序列码(第18—31 位)14 字符(注2),其中:型号批次码(第18—19 位)2 字符(固定:00),(第20—21 位)2 字符(固定:00),地域行政区划码(第22—27 位)6 字符(广东省固定:440000),生产顺序码(第28—31位)4字符(注4);

(4)校验码(第32—34 位)3 字符(注5);

(5)扩展代号(第35—36 位)2 字符(注3)。

注1:厂商码的获取方法:(新设备)收货单号:根据收货单号从采购收货表中取得采购单号,然后到采购明细表中获取装备类别码相同的设备对应的供应商编码。

注2:序列码说明:通常情况下,序列码是这样构成:型号批次码2 字符;生产日期码8 字符;生产顺序码4 字符。

注3:扩展代号说明:当设备不是扩展设备,则扩展代号=00。当设备是扩展设备的时候(门类或厂商等是扩展的),扩展代号=扩展码。

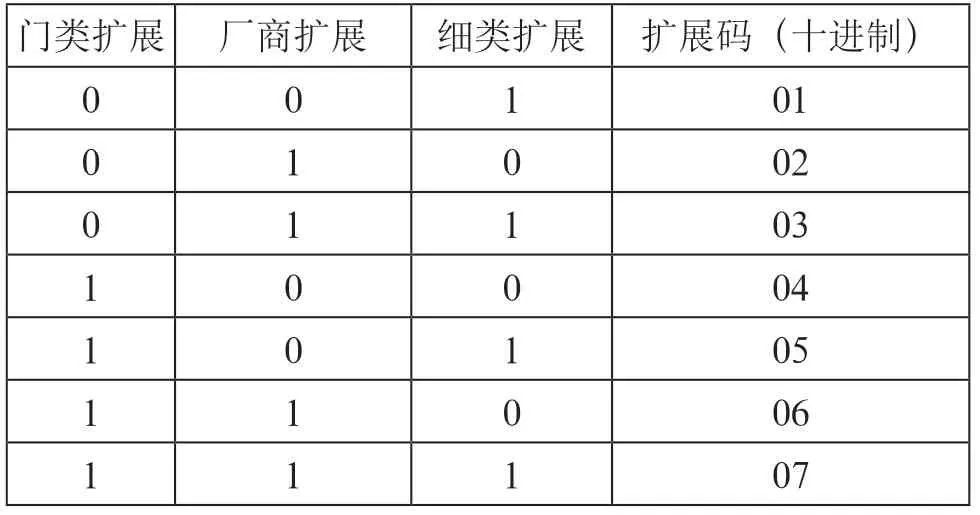

扩展码的组合计算方法如表4所示。

表4 扩展码组合方法

注4:生产顺序码的获取方法:查询【二维码生成记录表】,若相同装备类别码的记录存在,那么取得最大的生产顺序码作为基准,按本次打码数量分别加算出新的生产顺序码。比如,生产顺序码是0008,本次打码数量是5,那么5 个新二维码中的生产顺序码将分别是0009,0010,0011,0012,0013。若没有相同装备类别码的存在,那么插入一条记录,本次生产顺序码从0 算起。

注5:校验码的计算方法依据,参考中国气象局《气象观测装备分类与编码方法(试行)的函》附录B 部分。

2.3 扩展编码生成和检索功能的实现

扩展编码生成和检索功能在《广东省气象器材管理系统》中实现,按照中国气象局基础编码规则和自行设计的扩展编码进行系统开发,基础编码包含“仪器”“组件”“耗材”三大门类。扩展门类“元器件”根据省级和所属企业个性化业务需求进行定义,但遵循基本编码规则。

广东省气象器材管理系统开发基于Web 界面,采用JavaScript 语言进行编程。主功能模块代码如下:

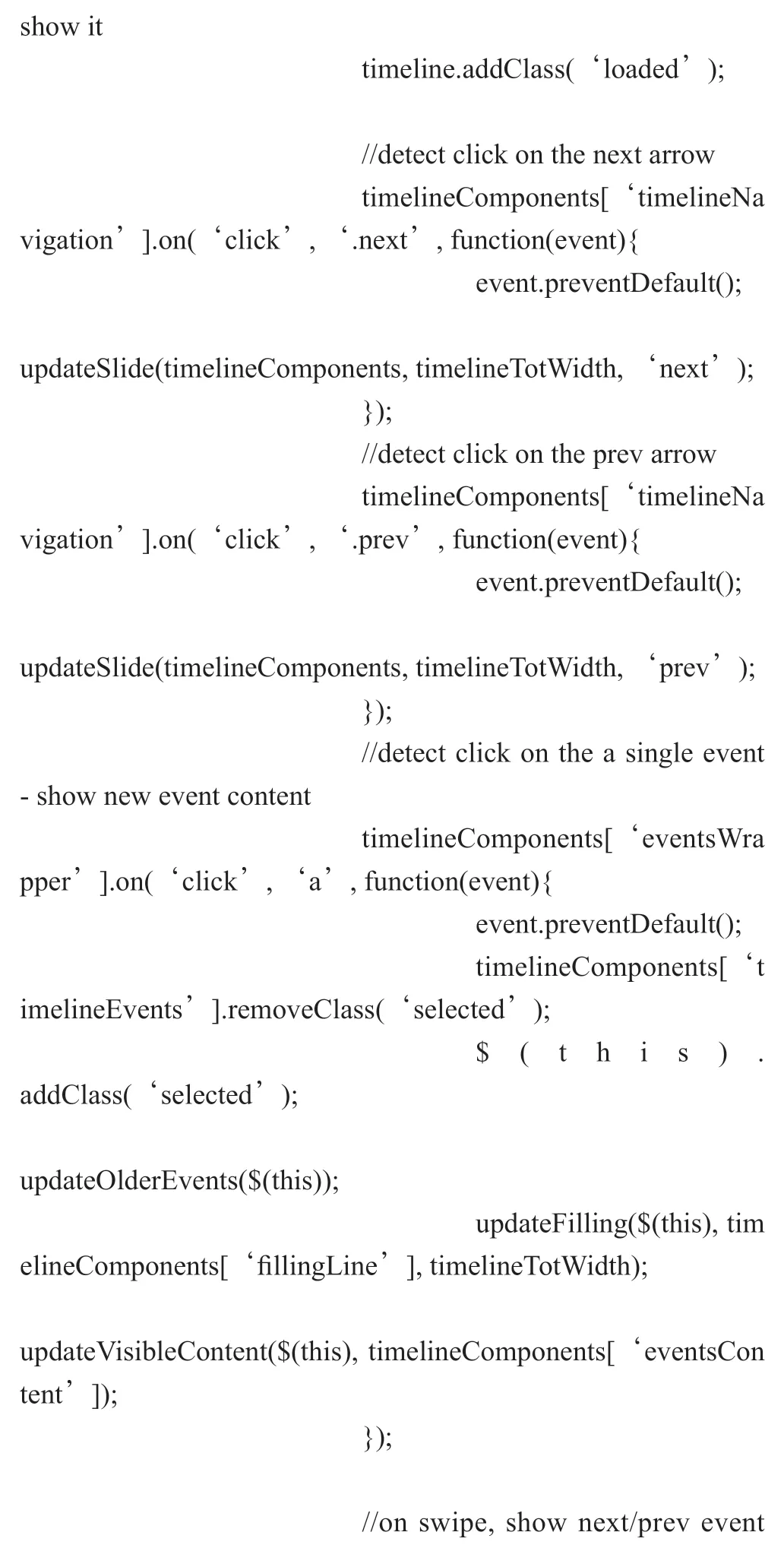

窗体布局沿用习惯的设置方法,左边是菜单栏,根据各项功能需求设置;右边大部分区域是任务栏,完成每项功能的录入和检索查询的所有选项及输入项。除了必要信息输入需要手工完成录入,大多数能够在预设的选项中直接选择完成。界面友好美观,操作便捷。主界面如图2所示。

图2 管理系统主界面

很方便在菜单上加入元器件门类(扩展)以及大类,中类、小类和细类。在左侧菜单选择对应的类别,在右上角点击添加按钮,输入要添加的器件信息,系统自动完成编码的生成。国家级基础编码录入后即锁定无法编辑,省级扩展编码可修改编辑。在系统中预留了编码对接接口,如果未来国家级编码包含到省级自扩展设备,则通过后端进行两种码的关联设置,两种编码同时适用,新设备再编码时则遵循国家级编码规则。扩展编码生成模块如图3所示。

图3 扩展编码录入模块界面

录入模块确认后,系统自动把信息插入对应归属级别的数据库保存。流程图如图4所示。

图4 录入归属流程图

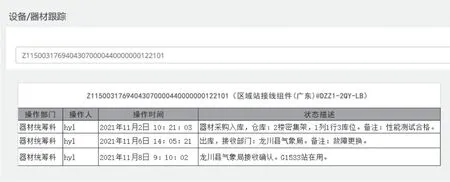

当对某个部件或者元器件查询时,通过条码扫码枪或者人工直接输入条码,系统会根据自动识别它的归属地,进入对应的数据库查询。查询模块如图5所示。物品编码技术发展已经非常成熟,具有完整的技术规范。

图5 查询模块

3 结 论

气象器材管理的编码有它的特殊性,很难照搬国家标准通用编码。为了加速气象器材管理标准化进程,中国气象局制定了气象观测装备编码规则,已经在全国气象部门推广使用,运用物联网技术管理全国的气象器材,显著提高管理效率和节约气象装备保障成本。然而,中国气象局的基础编码定义的器材种类很有限,基本上是局限于当前已有的气象器材的大类,实时扩展也不够及时。随着科学技术和气象业务飞速发展,越来越多新的气象观测设备投入使用,尤其是各省区细分的气象器材不断增加,已有的基础编码已经远远不能满足器材管理工作的需求。本设计的编码扩展技术在不改变基础编码规则的条件下。通过生成的条码在末位增加2 个字节作为扩展号的方法,很好地解决了器材归属地的识别和准确出入库,非常方便扩展企业生产常用的“元器件”门类及其他门类,真正实现了基础编码无感知扩展。该扩展编码技术在广东省气象器材管理系统中加以实现并应用,器材物流跟踪、用户器材申领、设备退修、台站库存管理、设备使用寿命追踪等工作井井有条,多年以来运行稳定,使用方便,受到台站广泛好评。