唐代陈拙古琴指法结构研究

2022-10-14○杨芬

○ 杨 芬

引 言

保存在《永乐琴书集成》与《琴书大全》①《永乐琴书集成》与《琴书大全》之间的关系,一直是学界尚未完全解决的疑难课题。近人研究中述及陈拙指法文献者,常常仅依据《琴书大全》刻本。然而,作为《永乐大典》卷九五一二至卷九五三四“琴”字下所隶文本,《永乐琴书集成》实为《永乐大典》纂修中的琴学集大成之作,今幸赖台北故宫博物院所藏明内府写本《永乐琴书集成》存世,成为琴学文献辑逸之渊薮。明万历刻本《琴书大全》摹自《永乐琴书集成》,在内容细节上存有异同,应以《永乐琴书集成》本为底本依据。笔者所撰《陈拙古琴指法研究》博士论文中第三章专门讨论《陈拙古琴指法文献——〈永乐琴书集成〉与〈琴书大全〉考察》。因《永乐琴书集成》原书现藏台北,目前可资利用的有该书的影印本两种:1、台北新文丰出版公司1983年影印本;2、杭州西泠印社2016年影印线装古籍本。卷八中题为“唐陈拙指法”的文本近万言,是流传至今篇幅最长的唐代琴学文献,也是历代琴学文献中有关古琴抚琴法最为系统详备的理论著述。作为晚唐琴家陈拙《琴籍》②陈拙为晚唐琴家,字大巧,长安人。从其琴学造诣来看,很可能是以琴待诏供奉于翰林,而充之以“京兆户曹”之官名。北宋朱长文《琴史》列传卷四载“陈拙本传”。考陈拙著述有两条线索:一者以《崇文总目》为一系的“大唐正声”琴谱,一者以《中兴馆阁书目》为一系的“琴籍”。《崇文总目》载琴谱一卷,并注“阙”,而且说明“纂集琴家之说不专声谱”,可见,所阙部分还有“琴家之说”。《玉海》引《中兴馆阁书目》云:“《琴籍》九卷,载琴家论议操名及古帝王名士善琴者”,可见二者应有关联。将《琴籍》九卷与《琴谱》一卷相合并,正可以是“有论有谱”的合集十卷。现保存在《永乐琴书集成》暨《琴书大全》中的陈拙材料,应是《琴籍》琴论的遗存,共约一万余言。其中篇幅最大者即题作“唐陈拙指法”的弹琴论述约九千余言;此外,还包含了“琴工”“明徽暗徽法”“弦论”“合弦法”“琴说”等五条片段,合计一千余言。残帙的遗篇,该篇中涉及古琴左右手用指的详密分析,左右手配合中的相辅之法,以及“起伏”“手势”“节奏”等独到精辟的阐述,这些均是传统琴学中难得见到的宝贵资料;且不仅仅包含《指法》之论,还有《声法》《声用》《韵用》等门的理论构建,呈现出晋唐琴学丰富完备的传承体系。

然而,现存的陈拙指法文本条目次序紊乱,掩盖了其严密的逻辑与丰富的内涵。之所以形成这样的面貌主要与《永乐琴书集成》的编纂背景相关联。据现存《永乐大典目录》可考,《永乐琴书集成》实为《永乐大典》卷九五一二至卷九五三四“琴”字下所隶文本③据《连筠簃丛书》刻本《永乐大典目录》可考:在“卷之九千五百十二”至“卷之九千五百三十四”下为“琴”字韵,所收内容首题“大明永乐琴书集成一”,其后各条均省作“琴书”,以大典目录各卷各计琴书内容一卷,共计二十三卷。参见《连筠簃丛书》刻本《永乐大典目录》,卷二十五,第12-13页,收入影印本《永乐大典》第10册,北京:中华书局,1986年,第286-287页。,出于皇家之力,又借大典纂修之机,此书所著材料之丰,搜罗鸿博,非一般力量可以企及。与大典纂修相关联的还有另一个重要的背景因素:当时为修《大典》网罗天下贤才、善书者,人员众多,来源庞杂,有所谓召集全国士人两千多之说,收罗了不少草野之士(包括僧人道士等,甚至有从布衣召为都总裁者)④张升:《〈永乐大典〉流传与辑佚研究》,北京:北京师范大学出版社,2010年,第2;4页。;而且前期(永乐三年前)与后期(永乐三年后)之在馆人员也并不完全相同⑤张升:《〈永乐大典〉流传与辑佚研究》,北京:北京师范大学出版社,2010年,第2;4页。。可见,大典之编纂匆匆着手,匆匆完成。诚如杨元铮所言:“《永乐琴书集成》于汇纂《永乐大典》之时仓促成书,出于众手,非积学方家所独纂,故而分析原书难免鲁莽灭裂,难于精确划一。”⑥杨元铮:《唐代陈拙〈琴籍〉残帙的釐次》,载饶宗颐主编:《华学》第九、十辑(五),上海:上海古籍出版社,2008年,第1,774页。杨氏还指出:“(永乐)《琴书集成》取材于明初南京朝廷所储宋元以来递纂之琴书,编者仅见到宋元琴书的全本,其中成于晋唐的早期琴学文字多经后代转写,是通过宋元人的重纂,才传到当时的。”⑦杨元铮:《唐代陈拙〈琴籍〉残帙的釐次》,载饶宗颐主编:《华学》第九、十辑(五),上海:上海古籍出版社,2008年,第1,774页。

因此,“唐陈拙指法”一篇实于《永乐琴书集成》编纂抄写时仓促成书,加之编纂时编者所见到的晋唐琴学文字已是经宋元人转写的重纂本,故该文本反映出早期写本反复转写与逐渐散佚所产生的各种各样的问题。尤其是其中的“错简”不只是以“页”为单位,而是以“行”为单位。此前诸多琴学前辈深感难以入手,如查阜西先生所言:“殆陈氏指法随笔,未经整理之指法材料”⑧查阜西:《〈指法字谱〉正名初议》,载黄旭东、伊鸿书、程源敏、查克承编:《查阜西琴学文萃》,杭州:中国美术学院出版社,1995年,第119页。,“类次庞杂,与诸家体例不同。可能是陈拙的稿本”⑨查阜西编:《存见古琴指法谱字辑览》第13册,北京:中国音乐研究所,1959年,油印本,第21页。。顾梅羹先生亦有“系统类别还欠整饬”⑩顾梅羹:《古琴古代指法的分析》,载《存见古琴指法谱字辑览》第1册“断代分家”,第35页。之言;姚丙炎先生谓之:“现存编次,前后参差乖舛,不无庞杂之感”⑪姚丙炎:《唐代陈拙论古琴指法》,香港:恕之斋,2005年,第5页。等。陈拙指法文本错乱的现状成为研究者最大的“拦路虎”,致使近代以来这一文献一直未得到充分的认识与研究。截至今日,主要仅有姚丙炎、杨元铮二人进行了重编整理工作。基于前辈学者的研究成果,笔者将进一步深入解析陈拙指法文本的结构,以提出新的修正。

一、姚、杨二本结构

(一)姚氏“全本的重编”

姚丙炎先生实于20世纪80年代就开始对陈拙指法篇进行整理,只是文稿至2005年方由其子刊行⑫即2005年香港恕之斋出版印行的《唐代陈拙论古琴指法》专著。。先生数年投入古曲打谱,悉心于有唐以来的古指法研究,他对唐陈拙指法篇的挖掘与整理,是具有开创之功的。姚先生当时所据为明万历刊本《琴书大全》,其重编工作可概为以下几点:其一,以卷八“唐陈拙指法”题下的全部内容,即卷八页23上第10行开始至页56上第8行终,均作为隶属于陈拙撰述的内容。其二,将现存的“唐陈拙指法”篇设定为“全本”是其重编的前提。其三,姚氏所谓“以纲寻目”,即从文本中主要抓住两个纲领之句。一为全文引首之句:“凡弹琴者,取声有三:散声、泛声、木声,并运徽、寻弦、换指、对指、起伏、手势、节奏,各分门类,而列于后。”一为原文中《韵用》一段之后:“指诀、指法、声法、声用、韵用,立为五门。”据此二句将全篇平行地分为上下两章,前一句所列成为上章十个门类,后一句所列为下章五个门类。其四,如其子姚公白在编前语所述“按其原文所列门类,加以归纳,重新编排”⑬同注⑪,第2;6页。,姚氏在设定上下章十五个类目之后,然而在原文本中却未能有每个门类完全对应的内容,于是加入了自己的“归纳”,努力重排,最终在其重排本中形成了每个子目下皆有正文的形式。

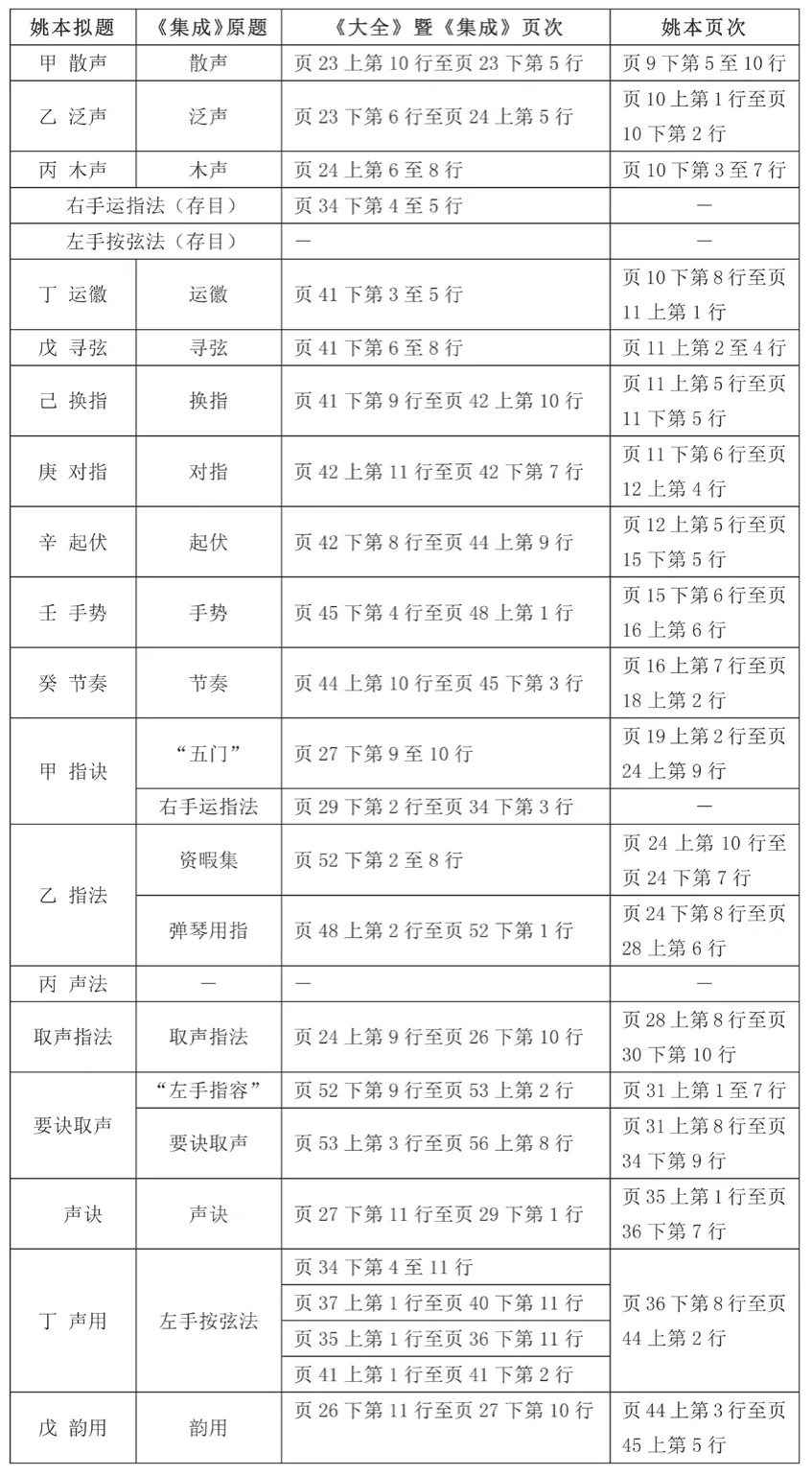

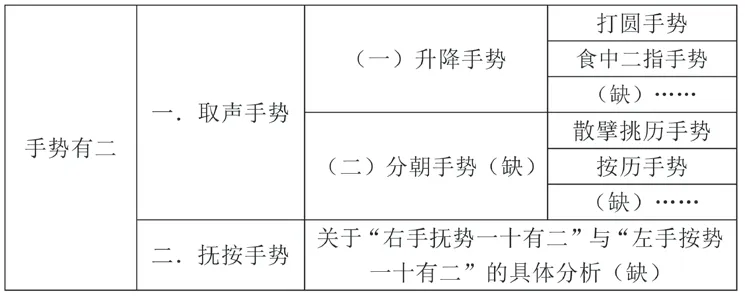

对于此次重编,姚先生当时曾有“愿千年古著,能为今用”⑭同注⑪,第2;6页。之语,然限于当时的条件,今日重新审视此本实则存在诸多问题。杨元铮此前已系统辨析其中各方面的逻辑矛盾⑮杨元铮:《唐代陈拙〈琴籍〉残帙的釐次》中第三部分“姚氏重编本编次的失误与‘唐陈拙指法’的实际成份”,第1,774-1,780页。。诚如杨先生所指出的“类次出于己意,合并之迹亦随之泯灭,以致读者无由思得原来各本面貌”⑯同注⑥,第1,779页。,“姚氏为此更易原文次序达十六次之多。这种整理的办法虽然没有任意‘去其芜言’,但还是把这条《琴籍》引文当作‘陈氏指法随笔,未经整理之指法材料’来看待,大刀阔斧地割载改移,埋没了原文固有的结构。”⑰杨元铮:《晚唐陈拙〈琴籍〉的整理方法与结构内涵》,《东方文化》,2016年,第2期,第5页。兹参考杨元铮分析,将姚氏重编本结构列表如下。(见表1)

表1 姚氏重编本结构列表

(二)杨氏“残帙的整理”

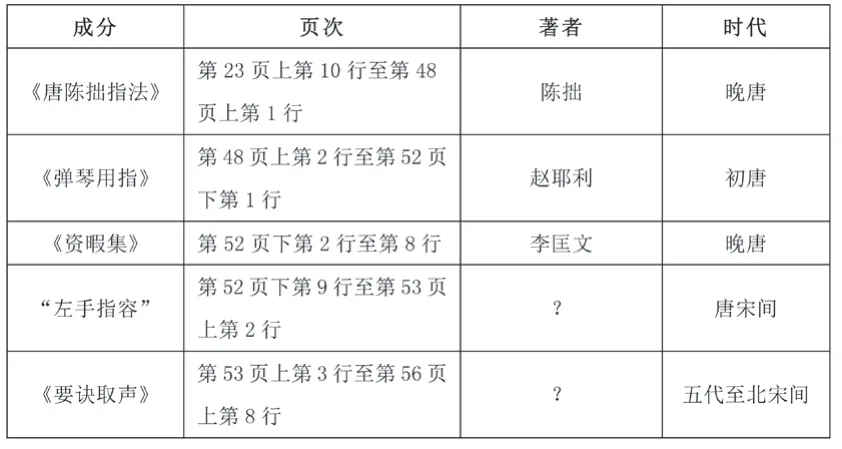

继姚丙炎先生之后,杨元铮作为系统展开陈拙指法研究的第二人,做出了重要的突破。首先,杨氏以其扎实的文献学功底,辨析出《永乐琴书集成》卷八“唐陈拙指法”题下文本并不尽是陈拙著述的材料。陈拙指法内容应从卷八页23上第10行开始至页48上第1行止,其后内容参入了其他著者的材料。依次包含:1.首题《弹琴用指》,从页48上第2行至页52下第1行,可考为初唐赵耶利《弹琴右手法》的一系传本;2.首题《资暇集》,从页52下第2行至第8行,为晚唐李匡文所作;3.从页52下第9行至页53上第2行,杨氏将其概为“左手指容”的一段文字,尚难确定出处,推断出于唐宋间;4.首题《要诀取声》,从页53上第3行至页56上第8行,亦尚难考作者,从其指法术语及时代风格来看,应晚于陈拙,大约出于五代至北宋间。这四部分文字顺次叠加,并无重编,合并痕迹由此可以思得。通由杨元铮的辨伪存真,剔除了“唐陈拙指法”中的混杂材料,方可更清晰地接近纯粹而统一的陈拙指法体系。(见表2)

表2 《永乐琴书集成》卷八“唐陈拙指法”的实际成分

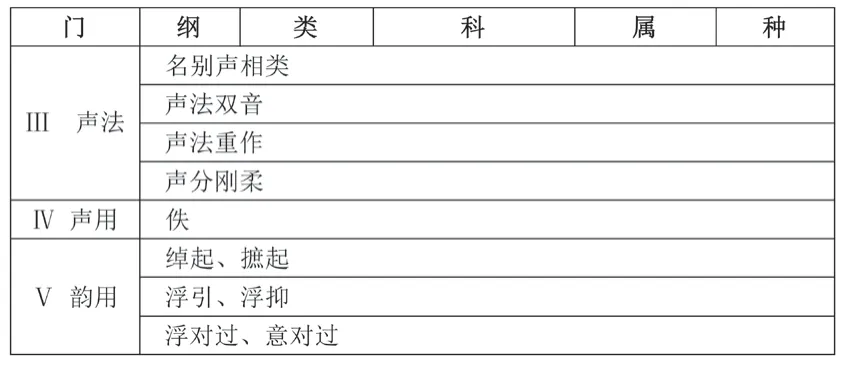

在排除混杂材料之后,杨元铮进一步对现存陈拙指法引文进行定位——它应是陈拙《琴籍》“写定本的残帙”。根据“指诀、指法、声法、声用、韵用,立为五门”之纲,杨氏辨析实际上只有《指法》《韵用》两门的文字基本保存下来。根据《指法》一门中以“散声、泛声、木声、运徽、寻弦、换指、对指、起伏、手势、节奏”为十纲,其中并无“声诀”,则为处理文本中页27 下第11行至页29 下第1行,这段首题为“声诀”及其后释文的内容,故推论出应补立《声诀》一门,与五门并列。另将《声诀》内容之后的“下指取决”(页29下第2行)判断为《指诀》一门总目,其下释文只字无存。由此得出,陈拙指法原文应至少包括六门:声诀、指诀、指法、声法、声用、韵用,今存声诀、指法、韵用三门,指诀、声法、声用三门已佚。(见表3)

表3 杨氏所析陈拙指法结构图

在六门结构建立的基础上,杨元铮进一步提出《琴籍》原本应是以声、指、韵为经,诀、法、用为纬,交织而成的。具体到各门之下,又分纲、类、科、属、种。每门之下有多至六层的精巧结构。按照这样的结构逻辑,杨氏对《琴籍》残帙的整理(见表4),建构出了一个构思缜密的七宝楼台。诚如其所言:“《琴籍》中整个与弹琴用指相关的文本从门以下已分成六层,其用心之缜密详细,结构之复杂严格,是从初唐赵耶利《弹琴右手法》到民国彭祉卿《桐心阁指法析微》任何仅仅分音位、左右手而论指法的著作所远不能比拟的。”⑱同注⑥,第1,781页。

表4 杨元铮“写定本的残帙”整理

续表

二、陈拙指法各门立意辨析

杨元铮先生对《琴籍》残帙的釐次,确实于万难之中开辟出一条道路,如其所言:“之所以近代积学方家斥其为‘类次庞杂’、‘参差乖舛’,是因为陈拙原文六门中亡佚了三门,残存部分零缣寸简屡经转写次序打乱,而明代纂辑时又倒订错页致使文本残片内部的文字顺序亦出现断裂,从而掩盖了经纬交织三部六门以及每门之下多至六层的精致结构。”⑲同注⑥,第1,781页。但基于目前的整理面貌,是否真如其所言:“陈拙原文的面目结构终于可以回推到与千年前北宋仁宗时期三馆及祕阁所藏旧本相仿佛的程度?”⑳同注⑥,第1,781页。针对“声、指、韵”与“诀、法、用”经纬相互交织的逻辑内涵,尚需进一步求证。杨氏本人似乎也意识到这个问题,2016年,在时隔指法釐次之文发表近八年之时,他进一步撰文对《琴籍》结构内涵进行说明,然其中论证尚有待进一步讨论。

(一)《韵用》与《声用》之辨

六门之中,首先是“韵用”与“声用”二门之间存在疑难点。杨元铮谓:“所谓‘韵用’,就是谈余韵的处理。”又言:“所谓‘声用’,就是讨论取声的处理。”㉑同注⑰,第13页。此二者界定并不清晰。若论“取声的处理”,从概念外延应该包含了“韵用”,而“韵用”作为余韵的处理,又为何孤立一支?因《声用》门下的子目释文全佚,造成了对此门理解的难度。但一者可通过“韵用”篇来推论“声用”内涵,二者可从陈拙指法全篇中找到理解“声用”与“韵用”之别的线索。

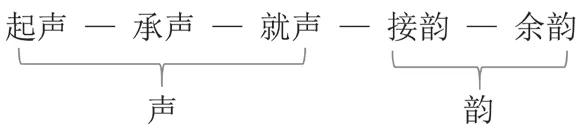

“韵用”篇首言:“韵者,声后而鸣曰‘韵’,其韵其声相连,韵后之韵,名曰‘余韵’。”此句潜在包含了古琴按音中三层音响结构的区分:一为“声”,即有右手抚弹入弦,左手同时按弦所得之“声”;二为“韵”,声后而鸣,即在前“声”的基础上左手继续按滑得“韵”;三为“余韵”,这是在“韵”的层次上又进一步细分为“韵后之韵”。这是一个非常重要的音响结构观念。从陈拙指法篇中的“左手按弦法有七”之“单按”条目下的释文,还可以找到对左手按音声韵结构更加系统的论述:

单按上下分声分韵:

谓用一指单按一弦,每作一声,相连上下用按,有分两声,或分三声,并按韵、连韵、余韵,通为五音使者,名曰“分声分韵”,各依其谱用之。

起声如抹五弦绰按八徽,承声抑下九徽,就声却上八徽,接韵复下九徽,余韵再上八徽。

起声如抹五弦注按九徽,承声引上八徽,就声却下九徽,接韵㉒《永乐琴书集成》中原作“接声”,校前条内容,应改作“接韵”。复上八徽,余韵再下九徽。

这三段引文可见,陈拙清晰地指出左手按音中“分声”与“分韵”,在其示例的“五音结构”中,为“前三声”与“后二韵”(见图1)。第一个“起声”是一个有右手弹弦(谱中示例为食指“抹”)左手按抑的实音;第二、第三谓之“承声”与“就声”,表明是紧承起头之声,上下伸缩性的延展;至第四、第五改称为“韵”,因为从声音的物理振动原理来说,第一个右手触弦所得的实音经过上下两次移动,其音量已逐渐减弱,所以后续为更加虚灵的“韵”,并细分为“接韵”与“余韵”。这一结构体现出唐人抚琴中对左手声韵如此精微的层次体会,包含着虚实的转换,正是按音中“声”与“韵”的区分。

图1 五音结构图

进而再回到《韵用》门下的释文,主要包含“绰起”“摭起”“浮引”“浮抑”,所谓“韵用有四”的论述。此四者均是针对按音“余韵”上的手法而言,即应处于上述“五音”结构中最后一阶段所做的行韵。如“浮抑:抚按声毕,余韵浮抑下徽少许”。同时,《韵用》门中提供了与《声用》门下内容对比的线索:“此浮引、浮抑无定处,不拘定徽做韵,又与《声用》‘内闪’同,‘浮抑’又与‘下闪’同。”查“左手取声指法”中(《集成》原38页下)正有“随声闪吟”,小字注“有使两闪、三闪者”;“上闪吟”,小字注“有使两三闪者”,及“下闪吟”。据此可进一步判断:所谓《声用》内闪、下闪,正是在按音得声后所做的左手运动,所谓“随声闪”,即应处于“五音”结构中“声”的阶段所做的手法。从手势运动上而言,“浮引”与“内闪”,“浮抑”与“下闪”,手法有类同;但前者是在“余韵”时的运动,后者是在“声”时的运动,故最终形成的音响效果不同,而这正显示出《韵用》与《声用》二门分立的旨意。

关于《声用》之门,“手势”篇中“抚按手势”部分中的一句话也进一步指示了内涵,其言:“左手使绰,右手如绰下指;左手使撼,右手如撼下指,谓之相辅。其余声用,并皆依此。”它指的是如左手用绰按弦,右手也要如绰下指,可见这必然是左右手同时配合取声,所得之音应处于按音之“声”的结构单位中,故其后文曰“其余声用,并皆依此”,此处“声用”不可以“韵用”代之。这一条又一次验证了上述《声用》门与《韵用》门的区别。

在陈拙指法体系中,还能发现更多隐含左手“声——韵”之别的观念。如关于“搯起”(今通常曰“掐起”)与“摭起”,二者均是左手名指按下徽,大指按上徽将弦带起的手法,而之所以命名区别亦体现在:“声后使,名曰搯起;韵后使,名曰摭起。”(《集成》页43下)。“搯起”为:“声后使之,做声作用”(《集成》页39上)“摭起”,则“不应实字,为之助声。”(《集成》页44上)在“夹徽猱”与“夹徽历”的比较中,有“夹徽猱与夹徽历同,唯争猱不至徽,不应实字作声作用使;夹徽历㉓“夹徽历”,《永乐琴书集成》原作“徽夹”。汪孟舒校作“历徽夹”,杨元铮校作“夹徽历”,今与杨本同。至徽应声,做实字使”。(《集成》页26上)所谓“夹徽猱”,其手法有“承声先注徽下,就声却引徽上,急下徽正”。即在上下徽位间游移至回到徽位之正位,且在归位时并无右手入弦;而“夹徽历”的区别,就在于最后归位时应配合右手入指挑弦,因此所得有实音,所以称之为“应声,做实字使”;相较之下,没有右手历指的“夹徽猱”就是“不应实字作声作用使”。如上诸条可总结为:在“声上使之”的效果,是做声作用,应“实字”;在“韵上使之”的效果,是不做声作用,不应实字,为“助声”。

至此可以得出:陈拙在琴乐左手按音的音响空间中,区分出“声”与“韵”的微观层次,或谓之“实字”与“助声”的对比。《韵用》门所立,呈现的是按音之“韵”中的手法运用;《声用》门所立,呈现的是按音之“声”中的手法运用。此二门实乃相互对应而生。因此,必须明晰“声用”之“声”的界定是限定在按音层面的一个微观概念。

(二)《声诀》与《声法》之辨

《声用》与《韵用》之门立意既明,进而可进一步辨析《声诀》与《声法》之门的逻辑。杨元铮的六门结构中,提出应补“声诀”一门立于五门之外,内容为《永乐琴书集成》卷八页27下第11行首“声诀”二字开始至页29下第1行,包含“声同疾徐异”“声法双音”“声法重作”“声分刚柔”及“名别声相类”五个纲目;而《声法》门下则片字无存。但遍检陈拙指法全篇文字,仅此一处有“声诀”二字,他处均无任何涉及“声诀”的提法。而且陈拙在全篇纲领之句中分明清晰地阐述为:“指诀、指法、声法、声用、韵用,立为五门”,其中只提《声法》,何以有据定有《声诀》一门遗漏在外?

暂且将《声诀》一门的疑问悬置而转向《声法》之门的内涵辨析,可进一步得到线索。关于“声法”的论述,见“换指”中有:“左手:两换指:声法内‘叠玉’是也;三换指:声法内‘贯珠声’是也。有三弦换三指者。”(《集成》页42上)可推知:左手交替二指按弦所得之声,《声法》门中总结为“叠玉”声;左手交替三指按弦所得之声,《声法》门中总结为“贯珠声”。另《韵用》门中见“摭起”条:“韵后按指,临起摭,似有声,与《声法》内‘搯起微㉔《永乐琴书集成》原作“徽轻”,汪孟舒校作“微轻”,《辑览》、杨本亦同,今亦据以改作“微轻”。轻’”(《集成》页27上)。可知《声法》门内可能包含“搯起”与“搯起微轻”的对比总结。再来理解“手势”篇中“抚按手势”总论:“于指诀、声法之中,选定二十四声”,其后所列二十四声既包含右手的取声手法,也包含左手的按弦手法,即:“右手抚势㉕《永乐琴书集成》原作“抚按”,此处应有笔误,因右手用指为“抚”,后文所列即右手十二种指法,故校作“抚势”。一十有二:擘、托、抹、挑、勾、剔、打、摘、轮、弹、龊、撮;左手按势一十有二:大指甲肉按、大指节肉按、大指啄食指按、中指按、名指按、跪按、对按、拈、大食双按、中名双按、泛弦。”可见,“声法”的意义范围可以包括古琴左右手取声的各类手法。

按此思路,再来审度列于“声诀”之后的五个纲目:其一,“声同疾徐异”,指的是取声手法相类同,但节奏缓疾处理不同。如其下所列“抹勾”,即右手食指向内弹续接中指向内弹,两声较慢作;而“叠蠲”,指法同样是用“抹勾”,节奏则是“两声连作”。其二,“声法双音”,是总结琴中双音的手法,即作两弦如一声。如“两弦相并,使双抹、双挑、双打… …隔一弦、两弦,使正龊、反龊… …隔三弦、四弦,使齐撮… …”。其三,“声法重作”,即声音的再反复,为“复声”的总结。如两个抹为“抹抹”,两个挑为“挑挑”,“打圆”为“勾”与“挑”的反复多次呼应。其四,“声分刚柔”,因右手用指向上弹用甲入弦,向下弹甲肉入弦,故指往上为刚,指往下为柔。其五,“名别声相类”,针对那些指法名称虽不同,但取声效果相接近的进行关联比较总结。如左手手法中“上猱与引、下猱与抑类”,即“上猱”和“引”都是左手向上滑动的运动,“下猱”和“抑”均是左手向下按滑的运动。“随声闪与随声按相类”,姚注为“随声是抚按齐作,惟闪有吟意,犹落指而吟,按虽不吟,声实相类”㉖同注⑪,第58页。。又如右手手法中所举“上带过与双剔、双摘声相类”,指的均是一指同时带响两弦的声音效果。综合以上五个纲目的分析,可以发现其突出的特点均是对琴乐各种取声效果的分类总结,综合包括了左右手的各类手法。诚如其目所题“声法双音”“声法重作”均有“声法”二字,无不显示出它们本应是出自《声法》之门。

至此可以呈现出《声法》之门的面目:首先,《声法》之“声”应区别于《声用》之“声”,它包含了抚琴中左右手各类取声手法,是涵括琴乐一切声音的整体概念。《声法》之门旨在综合左右手各类抚按手法,从声音效果的层面进一步综合进行关联比较与总结,并提炼出其中的模式与逻辑。题于“声诀”之下的五条内容,明显符合这种旨意。故“声诀”之“诀”当是抄写讹字。此部分实为《声法》门下释文,符合陈拙指法五门中并无《声诀》门的本来面目。然杨元铮此前将此归入《声诀》,并言“所谓‘声诀’,就是讨论取声的诀窍”㉗同注⑰,第13页。。这一概括也并不符合现存内容。

(三)《指诀》与《指法》之辨

在《声法》门“名别声相类”之后,即《永乐琴书集成》页29下第二行有“下指取诀”四个字,此前杨元铮及姚丙炎二人均据此作为《指诀》总目。因纲领之句中首言“指诀”,推知陈拙指法体系中本应有《指诀》一门,其下释文亡佚。根据如前所引“手势”篇中有“于指诀、声法之中,选定二十四声”,其后所列包括右手基本指法及左手按弦用指,基本可以推断《指诀》一门应是关于琴中基本指法的释义。又同见于《永乐琴书集成》卷八中所录“唐陈居士指法”,就是关于左右手指法的减字与释义,并题作“右手诀法”与“左手诀法”。据汪孟舒考订,陈居士即为陈康士,与陈拙同拜于梅复元门下习琴。所以这一部分的指诀描述可启发对陈拙《指诀》门的理解。历代琴谱编纂,其中内容都会包含关于琴用减字及手法的基本介绍,则陈拙编纂《大唐正声琴谱》及《琴籍》,《指诀》一门应当就是其中的指法说明部分,也是其指法理论体系的基础。

然此前杨元铮定义:“指诀,就是谈用指的诀窍。”“所谓‘诀’,就是用最简洁语言表述的所谓诀窍。”并且认为:“‘诀’是建立在对‘法’和‘用’融会贯通的基础之上的。”㉘同注⑰,第13页。今从《指诀》门的重新辨析中,体会“诀”字应取自其本身包含的另一层含义:即“用事物的主要内容编成的顺口的便于记忆的词句”,有“口诀”之意。因此,《指诀》之门,是用简洁的语言来描述琴中基本指法,便于抚琴者清晰地掌握与记忆。在逻辑结构上,它应属于陈拙指法体系的基础层。

《指诀》一门列于前,是对基本指法的释义;《指法》一门列于后,正是对琴中用指之法的展开。《永乐琴书集成》卷八题“唐陈拙指法”下,首一句指示了《指法》门下的纲目:“凡弹琴者,取声有三:散声、泛声、木声,并运徽、寻弦、换指、对指、起伏、手势、节奏,各分门类而列于后。”作为现存文本内容最全的一门,陈拙逐层严密地析理琴中用指的法度,呈现出有唐以来琴乐传承中缜密而完备的传统。

三、陈拙指法结构逻辑

通由以上各门立意的辨析,陈拙《琴籍》残帙中这段关于指法论说的文本结构得以进一步还原。可以发现,陈拙内在的理论逻辑包含了两个维度:一为“指”,一为“声”。在“右手运指法”之“指分远近”条中,陈拙所曰“其余指法、声法,依颇同相类声下指,各分清浊用之”。(《集成》页33下)此句也预示了这一思路。正是从“指”与“声”两个维度并行横向延伸,形成了《指诀》《指法》《声法》《声用》《韵用》五门。

从“指”的维度,先立《指诀》,是关于抚琴基本指法的命名与手法的梳理;进而立《指法》,从“法”的角度,层层展开琴中用指之法的辨析,从每一种具体细微的手法,到整体共通的原理,以及左右手配合的起伏、手势等方方面面,建设出一套丰富而精密的抚琴法系统。

从“声”的维度,首先潜在一个问题,即这其中是否也包含着从“诀”到“法”的建构。若对应于《指诀》门,是关于琴中用指的基本释义,则《声诀》门就应当是对声音的基本释义。然而,在琴乐中要对每一个声音进行基本的释义,仍然需要再落实到操作的指法。因而可以推论,《声诀》门的立意实与《指诀》门相重合,故而陈拙仅立《指诀》即可,无需再有《声诀》一门。

从“声”的维度,同时也凸显出陈拙关注琴乐的音响空间,音响效果,从声上取意的观念。《声法》门中现存“声法双音”“声法重作”等纲目,显示出对声音模式的提炼与归纳;而《声法》门中所潜含的“叠玉”“贯珠声”等佚文,亦是对“声音意象”的表征。可见,这是基于对琴中各种指法的融会贯通之后,进一步从声音层面所展开的归纳,从音效上去组织各类指法,形成类比,同时也提供了丰富多样的取声模式及声音材料。

从“声”的维度,《声法》一门是综合左右手各类取声手法来总结;而《声用》与《韵用》二门,是进一步针对左手按音层面来展开。基于按音中分“声”与分“韵”的音响结构,专门针对按音“声”中的手法而有《声用》,专门针对按音“韵”中的手法而有《韵用》。因为侧重的是微观音效中“声”与“韵”的音响对比,故其逻辑仍应从属于“声”的维度,可作为《声法》门的下一级延伸与补充。同时,还应特别注意陈拙以“法”与“用”二字作为门类名目之别,预示了其内在的逻辑关系。相对而言,“法”是更具有原则性的理法、法度,“用”则是更具体的、技巧性的手法之运用。故而《声法》门是从整体上展现出琴中左右手声音的原则;而《声用》与《韵用》门是从古琴按音层面展现出具体的用法。

结合陈拙的身世背景来看,他作为唐代翰林琴待诏,在琴艺上的精益求精,使得他完全有可能对琴中用指的技艺探索达到如此精深的程度。故从“指”的维度论述,呈现出了一个如此宏富而严密的指法理论体系。同时陈拙“尝更古谱”,又作《新徵音谱》,显示出其具有创作的能力。从声音维度的建设,亦可与其作为一个琴乐创作者的身份相关联,从而注重琴乐不同的音效,从声音用法上去思考并取材,得以灵活运用。由此,陈拙的指法结构,由“诀”至“法”至“用”的层层衍生,无不体现出其严密的理论逻辑。最后将五门结构图梳理如下。(见图2)

图2 五门结构逻辑图

四、陈拙指法文本纲目调整

五门之中,《指诀》与《声用》门释文亡佚;《韵用》门存留释文较少,纲目照集成本原文顺次排列;《声法》门下所含内容列于原题作“声诀”二字之后,在纲目上根据内容意义的关联,在前后次序上略作调整。唯《指法》门下内容最多且顺次杂乱,文本纲目的重排集中体现在此门中。此前通由杨元铮的釐次,陈拙指法文本基本呈现出了由门至纲、类、科、属、种的精密结构。今在杨氏整理本的基础上,进一步作出部分的修正。

(一)《指法》门中“取声指法”释文调整

《永乐琴书集成》页37下第6行“用吟有二”起,至页39下第1行“并依起伏结声使之”止,其中内容主要论述左手“吟”的手法,又列出用吟手法的多种变化及撞、敦、猱等。此段内容明显与“木声”纲下的“取声指法”相关联。陈拙所论“取声指法”,指的主要是左手按音的润腔手法,包括:“吟、振、蹵、敏、偷吟、二撼、摇指、圈、猱、撋”名目。《集成》本中页24上第9行至页26下第10行中,作为“取声指法有七”的部分,其中关于“吟”的分析文字并不多。故宜将“用吟有二”其后的大段释文与此合并,内容更为充实而完整。但是,这段“用吟有二”为始的文字确实细密繁复,难以工整,其移入位置暂将其接于原集成本页26下第10行之后。

此前在杨元铮整理本中,此段文字按照集成本原文顺次录入,成为《指法》门“木声”纲“左手按弦法”类“单按”科“单按一声作用”属下的内容。从内容分析,“单按”作为“左手按弦手法”的下级条目,本应是讨论左手按弦的手法,不应涉及“吟猱”等取声的指法。从抄写格式分析,《永乐琴书集成》中“单按一声作用”一句行格与上一行平行,均同为空四个字起;若将中间这段“用吟有二”的文字移除,所接下一行“单按上下分声分韵”一句正好顶格另起一行,显示为小标题,暗含后者是对前者的作用说明。因此,从格式中亦可推论出此部分原本前后文的衔接逻辑。故在“单按一声作用”标题之后,应当直接续接“单按上下分声分韵”及其后的释文,结构内容方为统一。中间这段“用吟”文字的插入,亦是琴书抄录时的倒置所致。

(二)《指法》门中“起伏”纲目调整

“起伏”一篇,是陈拙指法内容中较有特点的部分,此篇内容较为完整。此前杨元铮整理本中将“起伏”纲下并列五个门类:“右手、左手、碍指、结声、按弦起伏。”(见表5)然细考陈拙论述文字,所谓“起伏者,左右抚按手法也。起者,抚按声毕,起指往上。伏者,指再作也;又云‘暂停’‘伏歇’之意,勿令弦上顿放于手死。下指起指,各有所因,无令相碍,如主客相容”。它指示出琴中更加微隐的衔接之法。从论述结构上,可分为第一段总论,后续分论右手的起伏、左手的起伏,并在左手部分拓展出了三种相关联的手法,特别作为“附录内容”。如其原文文本形式所示:“左手(碍指附、结声附、按弦起伏附)。”这三种手法具有一定的特殊性,不可完全归属于起伏总论的逻辑中,但又具有与起伏之法的关联。杨氏将其与右手起伏、左手起伏并列,实则是混淆了其中的指法层次。因此,今重新将其还原为附录结构形式(见表6),也又一次见出陈拙对其指法体系的阐释具有严密的逻辑性。

表5 杨元铮本“起伏”结构

表6 新调整的“起伏”篇结构

(三)《指法》门中“手势”纲目调整

1.“手势”续接“起伏”

《指法》门中包含有“起伏”与“手势”纲目,在《永乐琴书集成》原本中,此二者之间还插入了“节奏”一纲。此前姚本重新调整为“起伏、手势、节奏”次序。杨本注重文献学的整理方法,因依集成本原貌,未作改动。然诚如陈拙在《指法》门开篇所言:“凡弹琴者,取声有三:散声、泛声、木声,并运徽、寻弦、换指、对指、起伏、手势、节奏,各分门类,而列于后。”在其所列门类中,“起伏”与“手势”两者相续,“节奏”列于最末。又见“起伏”章开篇第一段的收语:“使声作用亦起伏与手势法相兼用之。”可见,“起伏”是与“手势”相关联的抚琴手法。“起伏”主要分别针对右手与左手,来讨论抚按中的起指与下指问题;而“手势”侧重从左右手的整体配合角度,来谈抚琴中的“升、降、朝、分”运动,以及两手的相辅。可见,二者内在实有贯通,又有不同,在实际操琴运用中,往往又是相融为一。因此,“起伏”与“手势”在理论结构上应前后相贯更为合理。只因在《永乐琴书集成》本中,抄录顺序作了倒置,故今重新将“手势”纲内容提置于“起伏”纲内容之后。

2.“手势”纲内类目层次调整

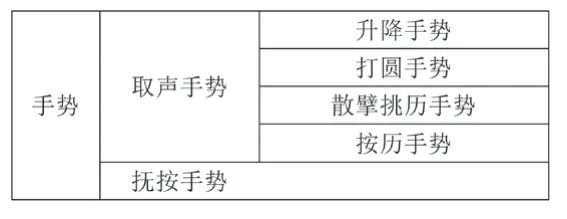

“手势”篇存留一千余字,属《指法》门中文字较多的部分。此前杨本与姚本基本整理出相近的文本结构,细微的差别仅在于姚先生将续接在“打圆手势”之后的“食中二指手势”单列一条,而杨本却将其归并于“打圆手势”之中(见表7、表8)。然而细读文字,发现这样的逻辑结构仍然存在混乱。“升降手势”明显是一个整体手法的描述,而“打圆手势”、“散擘挑历手势”“按历手势”则是更具体的指法手势示例,它们不符合同一层次的并列关系。因此,此部分整体结构仍待重新梳理。

表7 姚本手势篇结构图

表8 杨本手势篇结构图

此节开篇题“手势有二”,姚本删去“有二”,径作“手势”。然如何理解此处“二”的意义,十分关键。如果并非抄录笔误,那定有其结构纲领的示意。所谓二者,一者为“取声手势”,二者为“抚按手势”。“取声手势”核心在讲左右手取声中的“升”与“降”,“分”与“朝”。所谓“两手往上,谓之升;往下,谓之降;两手向里,谓之朝;向外,谓之分”。“抚按手势”则重点论左右手的手势如何配合相辅。只可惜这部分仅存一段总论,其下无具体展开文字。进而,针对“取声手势”部分的内容,可进一步辨析其内在层次。在其总论文字之后,首先有“升降手势”一节,“升”与“降”是对应一组的手势运动。据此推论,在四种手势中,除了升降之外,理应还会有“分”与“朝”构成的一组手势运动。另一个线索,可以从“散擘挑历手势”和“按历手势”内容中分析,其中包含如“左手浮过十徽下”,“两手再虚朝”,“承声两手各往外分”等文字,表明是涉及“分朝”手势的讨论。因此,“取声手势”下,分“升降手势”与“分朝手势”二目,方为完整结构。

“分朝手势”一节总论文字缺失,但“散擘挑历手势”与“按历手势”可归入其下两则示例条目,从这两条中,大略能窥探“分朝手势”的运动之法。而且仍可进一步推论,陈拙关于“分朝”手势的讨论,也绝非仅此二者,当有更多示例分析条目均未存留。再者,关于“打圆手势”与“食中二指手势”的归属问题。首先,“打圆手势”中包含“单弦上取两声”“两弦上取两声”和“两弦上取三声”三者;“食中二指手势”是关于食指和中指相并的用法,其法与打圆不同,当另列一条。然而这两部分内容,很难直接对应“升降”或“分朝”的手势运动。相对而言,主要是右手下指取声的方法,所以将其归入“升降手势”部分。 由此亦可推论,升降手势部分中,也缺失了一些更典型的分析示例文字。

根据以上论证,可尝试还原出陈拙论述手势内容的结构框架(见表9)。由此框架见出,仅“手势”一节,又一次显示了陈拙理论体系的完备性。手势内容中所缺失的文字估量不小,但也幸于存留了一些重要的纲领性章节与部分示例。

表9 手势篇结构复原图

(四)《声法》门中纲目排序调整

《永乐琴书集成》卷八原页27下第11行所题“声诀”至页29下第1行的内容,实应归为《声法》门。原文纲目顺次为:1.声同疾徐异;2.声法双音;3.声法重作;4.声分刚柔;5.名别声相类。然从类目及内容上分析,可以进一步分作三个模块:第一,“声同疾徐异”与“名别声相类”相互对应;第二,“声法双音”与“声法重作”相互对应;第三,“声分刚柔”相对独立。因此,在文本结构排列中,特将“名别声相类”提置于“声同疾徐异”之后。

(五)全篇结构重排

综合以上所作分析调整,现以杨元铮整理本结构图表为基础,将修订本结构图示意如下(见表10)。

表10 唐陈拙指法文本结构修订表

续表

续表

结 语

由于唐陈拙《琴籍》的散佚,再加之《永乐大典》纂修时的历史背景影响,现存“唐陈拙指法”引文文本条目次序紊乱,梳理其结构门次是首要解决的问题。通由文本内部关联线索考证,可以还原出《琴籍》篇中有关古琴指法体系的结构应为“五门”,如其在文本中明晰地指出:“《指诀》《指法》《声法》《声用》《韵用》,立为五门。”五门之外并非存在《声诀》一门,此前杨元铮补立《声诀》,并提出以声、指、韵为经,诀、法、用为纬,交织而成的“六门”结构,并不符合陈拙文本的结构逻辑,在此得到进一步的修正。

在五门结构中,《指诀》《声用》二门,其下释文只字无存;《韵用》一门释文不多,亦相对完整;《声法》一门的释文,实应为《永乐琴书集成》中抄录误作“声诀”二字下的内容,且从现存释文及全本中有关“声法”的论述推论,现存《声法》一门的释文应只是部分残篇。唯有《指法》一门内容最全,门下内容包括“散声、泛声、木声、运徽、寻弦、换指、对指、起伏、手势、节奏”十个纲目。但各个纲目下的子目内容亦很可能仍有残缺,如前文手势篇中已分析出其潜在着部分残篇的情况。由此通由《琴籍》“指法”条下的残篇釐次,可以想见代表大唐正声的琴论之作,其原本所具有的是何等宏大的规模与严密的体制。

从文本结构还原中,还可以进一步探析其内涵的结构逻辑——陈拙是从“指”与“声”两个维度出发来构建出抚琴法的体系。其一从“指”的层面,先立《指诀》是关于琴用指法的基本释义,进而立《指法》,析理出指中之“法”的十个纲目,涵括了具体的用指手法辨析,整体的运指规律,以及入弦运指间始终包含的起伏、手势等,这是从“指法”层面所建构出的一套非常完备的系统。其二从“声”的层面,首先“声”代表一个整体的概念,即琴乐“散声、泛声、木声”的整体。《声法》一门就是从声音层面对琴中取声手法的进一步类比归纳,有“声同疾徐异”,或有“名别声相类”,以及“声法双音”“声法重作”等,又有所谓“叠玉”“贯珠声”的潜在佚文,很可能包含了对琴中各类用指所传达出的声音意象、音响意境的比拟。惜《声法》一门存留释文有限,但它的确立,也指示出对“琴乐音响空间”的关注这个重要的观念。每一个指法实际上传递出了一种音响效果,一种音响空间,而不仅仅是音高、节奏,还有音色、音响意境的整体。这也是“指”与“声”的直接关联。如此理解琴乐记谱法,作为一种记录操作的指法谱,正是对传统琴乐的最好记录。从指法谱中,得以去还原它的取声效果整体,恰是只记录音高、节奏的音位谱所不可完全转换替代的。

从“声”的维度,还衍生出有关琴乐左手按音微观声韵层次的分析,是《声用》与《韵用》二门相应而生的独特性。陈拙所提出的五音结构:“起声——承声——就声——接韵——余韵”是对左手按音特质的精练概括,由此区分出在按音“前三声”结构中的手法为《声用》,在“后二韵”结构中的手法为《韵用》。虽然《声用》一门亡佚,但《韵用》门中所展示的有关左手按音“余韵”上的手法,可以窥探出唐人抚琴在左手声韵上如此精微的体味,包含虚实的转换,乃至余韵中“韵欲散,而意尚未尽,似有似无也”。近代以来,通常认为早期琴曲“声多韵少”这一观念,今从晚唐陈拙的琴论窥探,则至少在唐代晚期,琴中的左手按弦取声手法已经极为丰富,对左手声韵的追求所达到的艺术高度,远非我们今人可以企及。

陈拙指法五门结构展现出一个多维的琴学系统,在理解其文本结构的基础上,将可以进一步展开五门中释文的解读。唐人何以如此细密地讨论古琴指法,指法中包含了哪些技术细节,乃至超越具体用指技术之外的更多内涵。陈拙指法文本呈现出了一个丰富完备的抚琴法体系,将另有专文讨论㉙笔者所撰博士论文《陈拙古琴指法研究》之第五章、第六章着重讨论陈拙古琴指法技艺内涵,其中包含右手用指之法、左手用指之法、两手相辅之法、起伏、手势、节奏等。。由此可见,在“唐人尚法”的背景下,如同书学中笔法论的发展,在琴学领域出现的陈拙指法篇可谓是以“琴乐指法”为核心的一次全面极致的法度建设。它由指法切入了琴乐艺术本体,关联于琴乐艺术风格、艺术观念等诸多问题,并呈现出一个有机的传承系统。今日通由对陈拙指法文献的重新发现与诠释,将会带来对抚琴法传承体系的全面认识。