非手术治疗植体周炎牙槽骨再生1 例*

2022-10-14王立军

王 欣 薛 芃 康 帅 王立军

植体周炎主要表现为植体周围软组织炎症和牙槽骨的吸收,最终引起种植失败。植体周炎的常见治疗包含非手术治疗(机械治疗、药物治疗、激光等)和手术治疗(切除性手术、再生性手术)等手段[1]。但植体的材料、表面形态和螺纹结构增加了菌斑控制的难度,治疗效果并不确切。并且手术治疗对医生的外科技术要求较高。所以,通过简单易掌握且创伤小的非手术方式进行植体周炎的保存治疗是很有必要的。SunJin 等研究显示,重复性药物辅助治疗垂直型骨缺损的植体周炎,黏膜炎症得到明显改善且牙槽骨出现再生[2]。本文报道了1例垂直型骨吸收植体周炎,经非手术治疗后获得牙槽骨再生的病例,报道如下:

1.病例资料

1.1 临床资料 患者男性,65 岁,2019 年3月就诊,拔除左下后牙残根,于2019 年10 月植入Straumann4.8x10mm WN 植体(Straumann,瑞士)一枚(图1)。2020 年1 月,取精细印模准备修复,期间因疫情原因直至2020 年9 月,种植后11个月复诊。自诉近4 个月来左下种植区刷牙时常有出血。患者刷牙2 次/ 日,竖刷法。无吸烟史。体健。

图1 37 植体植入前、后即刻影像

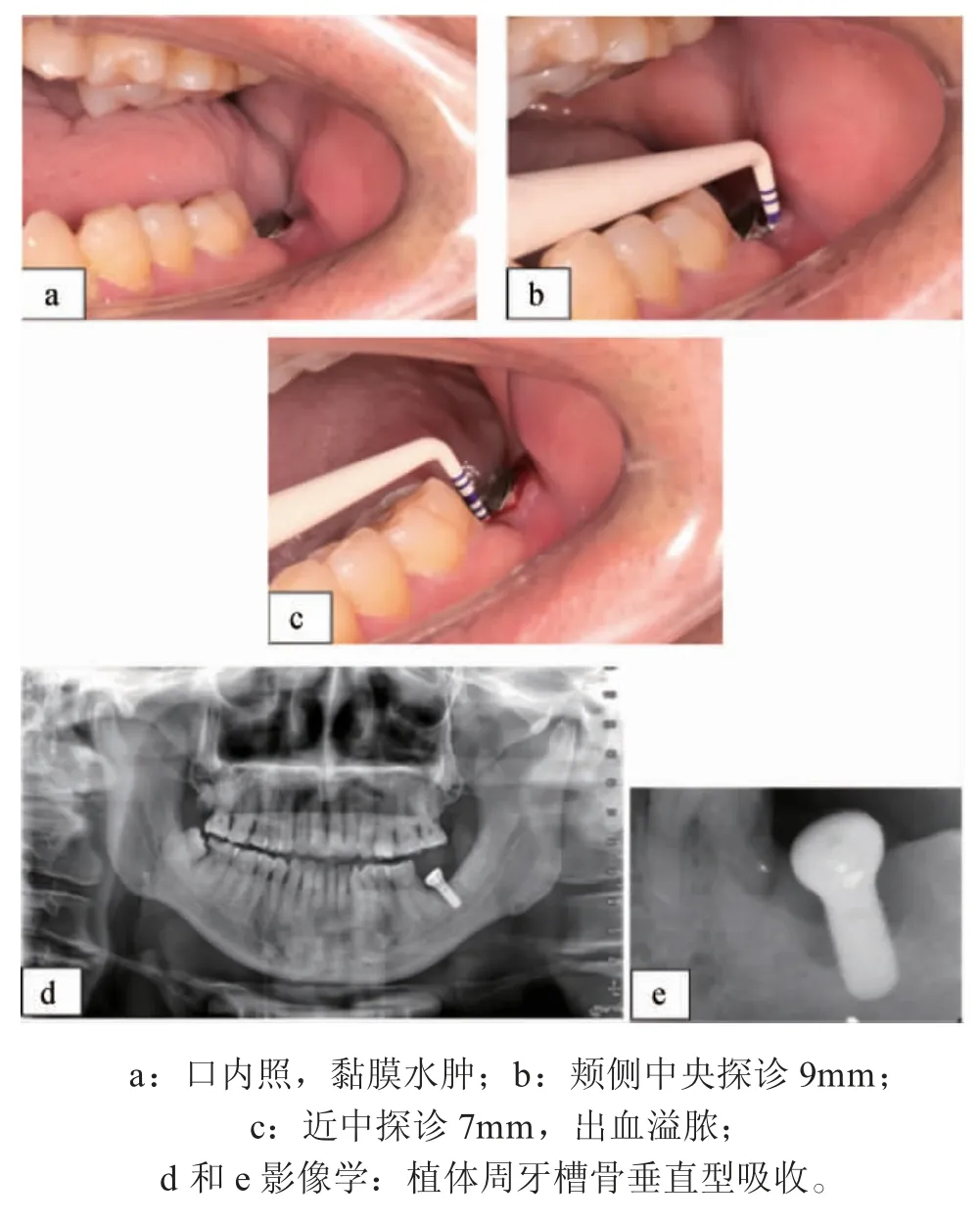

1.2 临床检查 37 植体,稳定无松动,植体周无角化黏膜,黏膜水肿,探诊明显出血溢脓(图2a)。牙周探诊:颊侧中央9mm(图2b),近中邻面7mm(图2c),远中邻面6mm,舌侧中央5mm。影像学显示:37 植体周牙槽骨较种植即刻,出现明显吸收,呈垂直型骨吸收(图2d,图2e)。口腔卫生良好,少量菌斑及牙石,余牙探诊深度3~4mm,探及附着丧失1~2mm。

图2 37 植体周炎治疗前

1.3 诊断 37 植体周炎;牙周炎。

1.4 治疗计划

(1)牙周基础治疗:口腔卫生指导,全口洁治,大于4mm 位点行刮治及根面平整;

(2)37 植体周炎非手术治疗:①碳纤维超声工作尖行植体洁治;②光动力治疗;③局部药物治疗;

(3)视情安装牙冠:非手术治疗8 周后,视情转修复医生安装牙冠(上部修复为螺丝固位,不存在粘接剂残留风险,仅加力至25N,且行咬合保护);

(4)角化龈增宽术及再生性手术;

(5)牙周定期维护治疗:因疫情原因,(4)和(5)治疗计划未执行。

1.5 治疗经过

(1)牙周基础治疗:2020 年9 月至2020 年11月,完成牙周基础治疗及评估。内容包括:全口洁治、刮治及根面平整。基础治疗后2 月复查评估,余牙探诊深度在3mm 以内,探诊无出血,口腔卫生良好。

(2)37 植体周炎非手术治疗:与牙周基础治疗同时进行,内容包括:碳纤维超声工作尖和碳纤维手工刮治器行植体洁治、刮治,光动力治疗,3%过氧化氢、0.12%氯己定溶液及生理盐水交替冲洗,并于袋内上2%盐酸米诺环素软膏(Sunstar,日本),每周1 次,共4 次。

(3)安装牙冠:37 种植体非手术治疗后,牙周状况明显好转,转修复医生安装上部牙冠加力至25N,且行咬合保护。

1.6 疗效观察

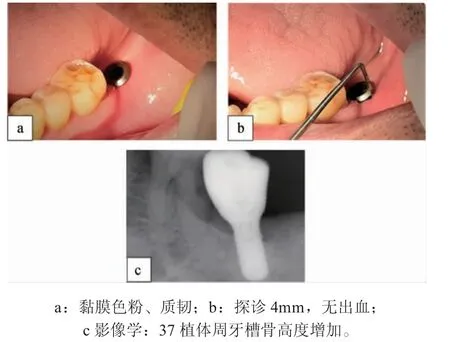

(1)治疗后1 年:2021 年8 月来诊,37 植体周黏膜色粉,质韧(图3a),软组织封闭良好,探诊深度约4mm,无出血及溢脓(图3b)。根尖X 线显示:37 植体周牙槽骨高度增加(图3c)。

图3 37植体周炎治疗后1 年

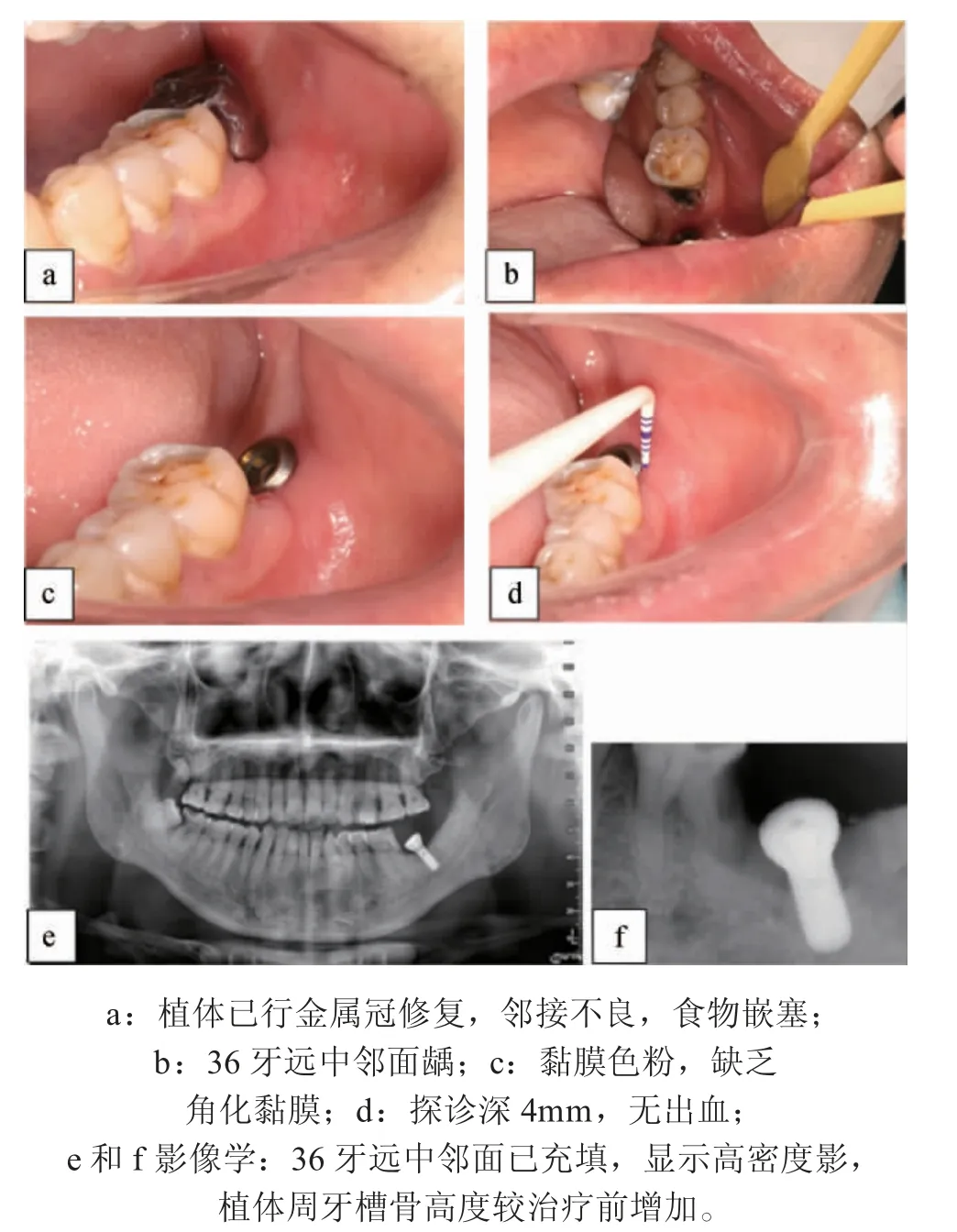

(2)治疗后1 年半:2022 年2 月来诊,36、37 间食物嵌塞,36 牙远中邻面龋齿(图4a,b),拆除37植体上部牙冠,36 牙行远中邻面树脂充填(图4e)。37 植体周黏膜色粉,软组织封闭良好(图4c),探诊深度约4mm,无出血及溢脓(图4d)。影像学显示:37 植体周牙槽骨高度较治疗前增加(图4e 和图4f)。

图4 37 植体治疗后1 年半

18 牙残根,48 牙近中阻生,47 牙远中邻面龋,制定治疗计划,择期治疗。

2.讨论

植体周炎病因复杂,且治疗效果无法预期。目前国内有较多植体周炎经过非手术治疗的临床观察,均停留在黏膜炎症指标的改善方面,关于牙槽骨再生影像学改善的结果罕见报道。但在SunJin等的研究中,重复性药物辅助治疗垂直型骨缺损的植体周炎,除黏膜炎症指标外,牙槽骨也出现了再生[2]。本病例中植体周炎患者经非手术治疗后观察1 年和1 年半的结果显示,黏膜炎症指标和牙槽骨影像学指标均明显改善。现讨论如下:

2.1 植体周炎发生的原因 植体周炎的发生可能与菌斑微生物的侵入,负载过重、牙周病史、邻牙根尖周情况,以及全身健康状况等有关[3]。另外,部分研究认为角化黏膜宽度和厚度与植体周炎关系密切[4]。本病例中患者全口牙周状况尚可,且邻牙不存在根尖周病变,排除了逆行性植体周炎的可能。种植体植入深度及位置良好,尚未负载。但此病例中种植位点为37 位点,颊侧角化黏膜缺如,远中磨牙后垫组织结构疏松,且咬肌的附丽于下颌支外侧。这些因素可能影响了种植体周围软组织的封闭,导致菌斑微生物的侵入,从而出现了植体周炎。

2.2 非手术治疗方案的联合应用,控制菌斑研究显示,植体周炎与牙周炎在菌斑类型上虽有一定的区别,但并无显著差异[5],从治疗角度分析,牙周炎菌斑控制的治疗方法均可用于植体周炎的治疗。但植体的结构与天然牙根有本质区别,螺纹结构和粗糙的表面均不利于菌斑控制。所以光动力疗法和局部药物治疗是常用的辅助手段。Seung-Hyun Park 等局部应用盐酸米诺环素结合机械清创,使得植体周围炎临床参数均有改善[6]。其药物缓释系统释放高浓度抗菌药物到感染部位,停留时间长,与全身药物相比,相同药物浓度用药量更少,特异性杀菌作用更好且不易产生耐药性[7]。结合本单位现有治疗手段,在本病例中采取机械清创联合光动力疗法及药物辅助等联合治疗手段。

2.3 降低再次感染的手段 本病例中我们对患者的全口卫生及牙周状况进行了干预,改善了整体口腔卫生环境。其次,非手术治疗完成后,安装了上部牙冠,对局部软组织起到了成形作用,增强了软组织的封闭作用,一定程度上限制了菌斑的侵入。

2.4 牙槽骨破坏的形式 在牙周炎和植体周炎中,牙槽骨可以存在不同形式的牙槽骨吸收。主要有水平型吸收,垂直型吸收和凹坑状吸收等类型。因垂直型骨吸收,有剩余的骨壁,属于有利型骨缺损,使牙周组织再生成为可能。而在SunJin 等的研究也显示,经过基础治疗后垂直型骨吸收的植体周围可以发生牙槽骨的再生[2]。37 植体周炎为垂直型骨吸收形态,是牙槽骨再生的有利因素。

非手术治疗的联合应用,全口卫生情况的干预,修复体的封闭作用以及植体周牙槽骨吸收的类型,这些因素可能是37 植体获得黏膜炎症指标的改善和一定程度牙槽骨再生的原因。目前国内罕见报道植体周炎非手术治疗后影像学指标改善的资料。本病例报道,对于植体周炎进行非手术治疗的必要性和可行性有一定的启示作用。但此研究病例较少,观察时间才1 年半,尚需进一步追踪确定其稳定性,另外还需纳入更多的病例进一步验证。