江西省节水型社会建设后评价指标体系构建研究

2022-10-14夏丽丽

杨 鹏 张 丽 夏丽丽

(1.江西省水利科学院,江西 南昌 330029;2.江西省鄱阳湖水资源与环境重点实验室,江西 南昌 330029)

开展节水型社会建设,全面提升水资源利用效率和效益,是解决我国水资源问题的战略举措[1]。自开展节水型社会建设以来,江西省先后完成了萍乡市、景德镇市和南昌市3个全国节水型社会试点建设,同时为推进全省节水型社会建设工作,分两批确定了10个省级试点,均较好地完成了建设任务。2017年5月,水利部在全国范围内开展县域节水型社会达标建设,江西省积极响应并全面启动县域达标建设工作,截至2021年底,33个节水型社会建设达标县通过水利部复核。

自江西省节水型社会建设以来,对试点地区取得的经验成效、短板问题等缺乏系统分析与总结,因此,亟需构建一套科学合理的后评价指标体系,系统评价建设成效及短板,为后续巩固提升节水型社会建设提供决策支持,这对贯彻落实节水行动及促进社会经济高质量发展具有重要意义。

1 节水型社会建设后评价指标体系构建原则

构建科学合理的节水型社会建设后评价指标体系,是保障评价结果准确可靠的前提[2]。节水型社会建设后评价包含多个层次,且结构系统复杂,各子系统彼此联系并相互作用。后评价指标体系既要体现出江西省水资源本身特征,也要反映社会经济、制度管理、用水效率以及水生态环境的协调发展水平。所以在选取评价指标时,应遵循如下原则:

a.目的性原则。构建时必须围绕江西省节水型社会建设后评价这个核心目标,选取的评价指标要从多维度、多视角反映节水型社会建设的状况及趋势。

b.科学性原则。后评价指标体系应基于江西省的实际情况,真实客观地反映节水型社会建设的各方面情况,各项评价指标要经过规范的统计和科学的测算,并在评价时以实际为准。

c.系统性原则。所选取的评价指标必须符合系统性要求,从整体的角度把节水型社会建设看成是一个系统,并能反映节水型社会后评价系统本身情况以及其与各子系统之间的相互关系。

d.可操作性原则。数据的选取必须具有可操作性,应尽量使用通过查阅统计年鉴、公报、文献资料等可获取的数据,或者经过计算可得到的资料数据[3]。

e.层次性原则。系统的层次性是其重要特征。节水型社会是由多层次构成的复杂系统,在选取指标时要充分考虑其层次性。例如选取的高层次指标包含低层次的各项指标,且高层次指标对低层次指标的构建起指导作用;同时,低层次指标也成为高层次指标构建的基础[4]。

f.动态性原则。节水型社会不是一个固定的形态,它始终处于不断变化和发展之中,因此后评价的各项指标数据也需动态调整,既要体现节水型社会建设的现状情况,也要反映其发展及变化特征。

g.定性与定量相结合原则。在选取后评价指标时,既要有能定量体现工业用水、农业用水、城镇生活用水、生态用水及社会经济发展等方面的指标,也要有能定性描述节水制度建设的相关指标。

2 节水型社会建设后评价指标体系构建

2.1 节水型社会建设后评价子系统主要影响因素分析

节水型社会建设后评价系统将社会经济、制度管理、用水效率以及水生态环境各个系统集合成一个整体,所以应充分考虑社会经济子系统、制度管理子系统、用水效率子系统、水生态环境子系统的影响因素。

社会经济子系统反映了节水型社会建设过程中的经济发展水平,主要通过人均GDP、GDP增长率、第一产业增加值比重、三产比例等指标来体现。

制度管理子系统反映了在节水型社会建设过程中节水管理水平和政策的配套程度,主要通过水资源和节水法规制度建设、节水投入机制、计划用水管理、节水宣传与群众参与等指标来体现:ⓐ水资源和节水法规制度建设是保障节水型社会建设各项目标完成的政策基础,包括用水定额管理、阶梯水价、超计划超定额累进加价、水资源费征缴、节水“三同时”、节水评价等制度;ⓑ节水资金的筹集和投入是节水型社会建设的一个重要保障,稳定的节水投入机制反映了各级政府对节水工作的支持力度;ⓒ计划用水管理是强化用水单位用水需求和过程管理、提高计划用水管理规范化精细化水平的必然要求;ⓓ经常性地开展节水宣传工作,动员群众积极参与其中,强化节水型社会建设群众基础。

用水效率子系统直观反映了节水型社会建设过程中节水效率的水平,主要通过万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水利用系数、城镇管网漏损率、节水器具普及率、用水计量率、节水载体覆盖率等指标来体现。

水生态环境子系统反映了节水型社会建设过程中水生态环境建设及治理水平,主要通过水功能区水质达标率、城镇污水集中处理率、再生水利用率等指标来体现。

2.2 节水型社会建设后评价指标体系的初步构建

节水型社会建设后评价指标体系既要体现出水资源本身特性,同时也要综合反映社会经济、制度管理、用水效率以及水生态环境的协调发展状况。为确保选取评价指标的可操作性,综合使用频度统计法和理论分析法来初步构建江西省节水型社会建设后评价指标体系。采用频度统计法对国内外相关的文献资料及研究成果进行频度统计,从而找出使用频率较高的指标[5];通过理论分析法,对节水型社会建设的本质特征、内涵及相关要素等进行分析和比较,筛选可直观体现建设水平的指标[6]。

按照指标体系的构建原则,初步构建江西省节水型社会建设后评价指标体系。参考和借鉴《节水型社会建设评价指标体系(试行)》[7]《节水型社会评价标准(试行)》[8],并广泛查阅国内外有关文献资料,对主要影响因素进行分析,从社会经济、制度管理、用水效率、水生态环境4方面对江西省节水型社会建设进行后评价。四者彼此联系并相互作用,协同组成了江西省节水型社会建设后评价指标体系。

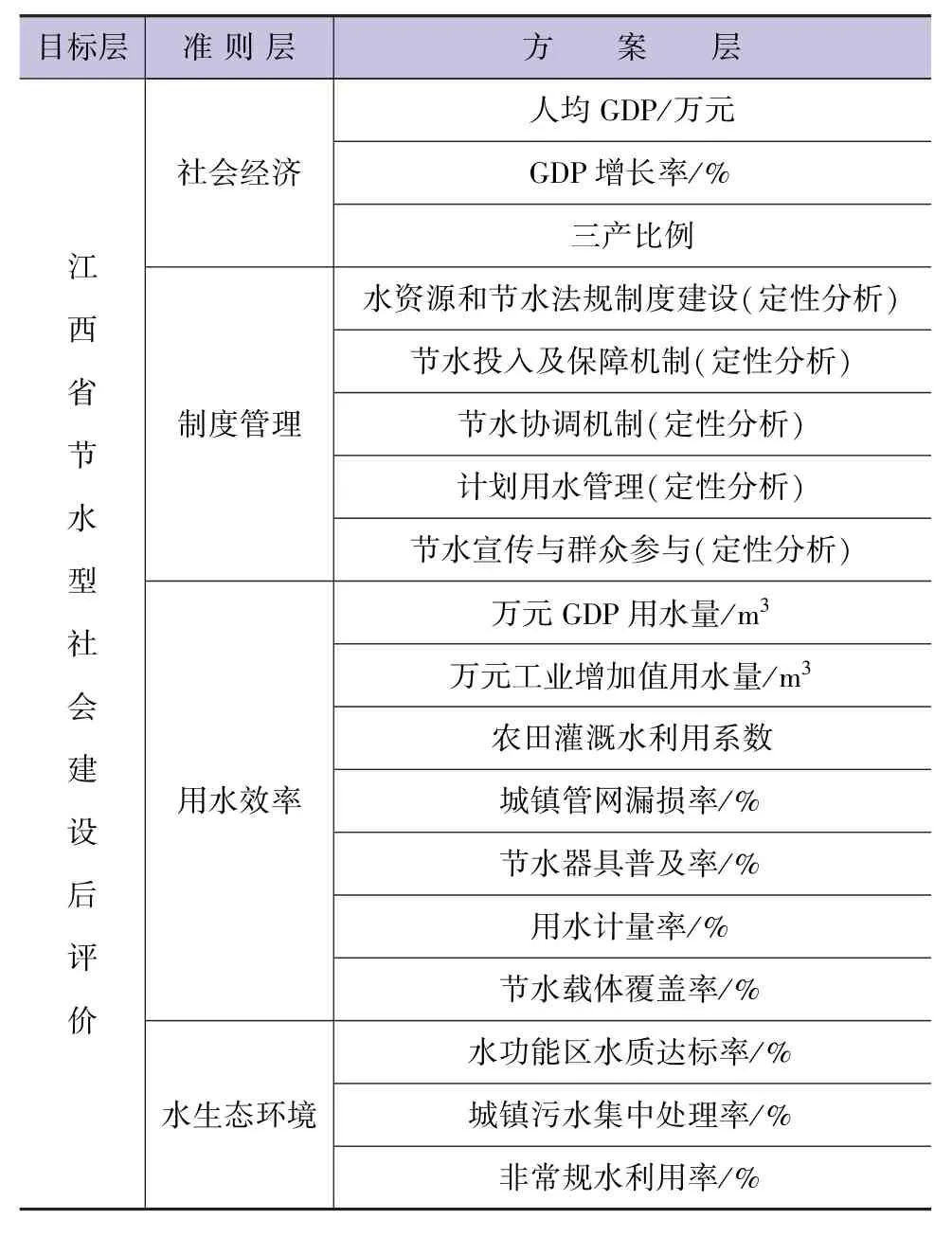

后评价指标体系的目标层为江西省节水型社会建设后评价;准则层由社会经济、制度管理、用水效率及水生态环境4个系统评价构成;方案层包括综合反映了后评价系统中主要影响因素的18项指标:反映了社会经济发展的4个评价指标——人均GDP、GDP增长率、第一产业增加值比重、三产比例;反映了制度管理的4个评价指标——水资源和节水法规制度建设、节水投入机制、计划用水管理、节水宣传与群众参与;反映了用水效率的7个评价指标——万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水利用系数、城镇管网漏损率、节水器具普及率、用水计量率、节水载体覆盖率;反映了水生态环境的3个评价指标——水功能区水质达标率、城镇污水集中处理率、再生水利用率。

2.3 节水型社会建设后评价指标体系的最终确定

针对上述初步构建的江西省节水型社会建设后评价指标体系,对初选指标作进一步筛选,这也是确定后续指标权重及应用的基础[9]。在实际应用中,评价指标的筛选通常采用专家咨询法(Delphi)、最小均方差法、极小极大离差法、相关系数法等[10]。本文通过向有关专家发放书面调查问卷的方式,采用专家咨询法进行初选指标筛选,进而对指标进行调整。

基于江西省节水型社会建设后评价的实际应用情况,根据不同地域、不同管理和研究背景等特点,在全国范围内遴选专家组成专家组,专业涵盖节约用水管理、节水评价、水资源利用与保护研究等相关领域。对专家提出的意见进行汇总和分析,主要包括:ⓐ专家认为“第一产业增加值比重”与“三产比例”指标有重复,“三产比例”更能反映经济结构的变化,建议删除“第一产业增加值比重”;ⓑ专家建议“节水投入机制”改为“节水投入及保障机制”,除了建立节水投入机制,也要保障节水投入的力度和稳定;ⓒ专家建议“再生水利用率”改为“非常规水利用率”,非常规水利用更加广泛,非常规水源包括再生水、雨水、矿井水等;ⓓ专家认为节水协调机制的建立,有助于节水型社会建设各项工作的开展,建议增加“节水协调机制”指标。经过认真研究,最终确定了18项评价指标。江西省节水型社会建设后评价指标体系见表1。

表1 江西省节水型社会建设后评价指标体系

3 结 语

本文基于江西省节水型社会建设实际,构建了由社会经济、制度管理、用水效率以及水生态环境相互联系的节水型社会建设后评价系统。同时,按照指标体系的构建原则,通过分析各个系统及其影响因素,综合使用频度统计法和理论分析法,初步选取了后评价指标,再通过专家咨询法对初选指标进行进一步筛选,最终构建了由社会经济子系统、制度管理子系统、用水效率子系统和水生态环境子系统组成的节水型社会建设后评价指标体系。江西省节水型社会建设后评价指标体系的构建是确定后续指标权重及评价应用的前提,可为巩固提升节水型社会建设提供决策支持。■