中国汉唐时期的佛典汉译

2022-10-14黄剑华

◎ 黄剑华

汉朝和唐朝在中国古代称为汉唐盛世,经济繁荣,文化灿烂,国力昌盛,是世界东方的泱泱大国。汉唐的鼎盛时期,人文璀璨,盛极一时,以发达而活跃的盛世气象彪炳于世,中外文化交流也非常活跃,其中最重要的一项内容就是佛教的传播与佛经的翻译,在中外文化交流史上留下了珍贵的记忆,在人类文明发展史上也谱写了重要的篇章。

汉武帝是西汉前期一位雄才大略的人物,在位期间特别重要的一个作为,就是抗击匈奴,开通了西域丝绸之路。作为中国和西域诸国之间最早的一条交往和通商之路,丝绸之路很快发展成了一条横贯欧亚大陆的文化经济通道。来自中原王朝的影响,对西域诸国的政治、经济、文化形成了意义深远的浸润和融合。来自中亚、西亚与南亚的文化交流,也对中原和内地产生了重要影响。随着丝路的畅通,东西文化交流的频繁,中国的丝绸和华夏文明大量西传,来自异域的物产和宗教也进入了中国。其中广为传播,影响最大的就是佛教了。

佛教于公元前6至前5世纪发祥于北印度,为释迦牟尼所创立,其生活时代大约与中国的孔子相同。佛教起初规模较小,后经印度阿育王、迦腻色迦王提倡,逐渐扩大,流布于中亚、南亚和东方各国。

据一些史籍记载,佛教大概于东汉明帝时期传入中国,也有认为佛教东传中土可能在汉明帝之前就开始了。这种传播经过数百年的延续,到了晋代,遂成为影响最大的宗教。诚如季羡林先生所说:“佛教传入中国,是东方文化史上,甚至世界文化史上的一件大事,其意义无论怎样评价,也是不会过高的。佛教不但影响了中国文化的发展,而且由中国传入朝鲜和日本,也影响了那里的文化发展,以及社会风俗习惯。佛教至今还是东方千百万人所崇信的宗教。如果没有佛教的输入,东方以及东南亚、南亚国家今天的文化是什么样子,社会风俗习惯是什么样子,简直无法想象。”(季羡林《中印文化交流史》第23—24页,新华出版社1991年版)

佛经传入华夏和最初的翻译,据史籍记载,东汉时期就开始了。学界通常认为,佛经于东汉明帝时候传入中土是比较可信的。譬如《牟子》说东汉明帝“梦见神人,身有日光,飞在殿前,欣然悦之”,于是派使者“于大月支写佛经四十二章……学者由此而滋”。《资治通鉴》卷四十五对此也有比较明确的记述:“初,(汉明)帝闻西域有神,其名曰佛,因遣使之天竺求其道,得其书及沙门以来。……于是中国始传其术,图其形象。”文中所说“始传其术”,就是指佛经的传入。一般认为《四十二章经》就是最早的汉译佛经了。从史料记载来看,参与此事的不仅有汉朝派遣抄写经文的使者,还有外来的胡僧。当时参与佛经翻译的,除了来华的胡僧,也有协助胡僧译经的华人助手。其后随着胡僧带入华夏的佛经逐渐多起来,参与佛经翻译的胡僧与助手也随之增多了,其中有华夏最初信仰和皈依佛教者,以及很可能还有懂得几种语言的博学之人,所以《牟子》说“学者由此而滋”,应该是当时比较真实的情形。

东汉时期对佛经的翻译尚属于初创阶段,当时传入的佛经数量不多,所以翻译也都是小规模的。这种情形一直延续到魏晋时期才有了较大的改变,不仅佛教建筑增多了,翻译的佛经数量也大为增加,而且出现了道安这样的名僧。道安积极从事注疏、整理佛经,纂辑经录,开辟了中国佛经注疏的新起点,是中国早期佛教史上具有广泛影响的佛学大师。

随着佛教传播的日益广泛,由于统治阶层对佛教的重视,出现了专门的译场。到了南北朝时期,佛教已形成盛传之势,统治者对译经更加重视,佛典汉译也就成了一件国家大事。南朝各代的皇帝、亲王、大臣都崇信佛教,并大力提倡佛教,使得佛教在南方地区大为发展。这不仅吸引了北方的胡僧纷纷南下,许多外国僧人也跟着长途贸易的商人从海路搭乘船舶东来,参与了当时的译经弘法活动。南北朝时期,皇室不仅拨付专门的款项来支持这项事情,甚至还修建馆阁作为译场,交给主持译经的高僧使用。譬如十六国时期后秦国王姚兴为鸠摩罗什建立了规模宏大的译场,配备了数量庞大的人员,来支持罗什的译经。

到了隋朝,隋炀帝在洛阳设置了翻译馆,作为翻译佛经的专门译场。唐朝贞观年间,玄奘从印度取经归来,唐太宗给予了极高的礼遇,于大慈恩寺为玄奘设立了译经院。这些都是比较典型的例证,统治者的这些做法,不仅提升了佛典汉译的地位,使翻译佛经获得了制度性的保障,也促使佛教进一步传播,使中国佛教理论更为丰富,佛教宗派也由此而兴旺发展。

佛教传入中土之初,人们对佛教的了解有限,通常是将佛教和中国先秦以来的黄老之术联系在一起的。人们对佛教的信仰,起初也是和鬼神祭祀、求仙活动等联系在一起的。自汉末以来随着佛经的翻译不断增多,才使华夏的佛教信众逐渐明白了佛法的宗旨与教义。在一定意义上也可以说,正是佛经的大量翻译,以及佛教图像的广泛流传,才扩大了佛教的影响,使之在汉魏之后的两晋南北朝时期形成了盛传之势。

早年在中国传译佛经者,除了少数来自天竺的僧人,还有很多为安息、康居、于阗、龟兹等国家的胡僧。从汉末到魏晋南北朝,其中最著名的代表,如安世高、支谶、支谦、康僧会、竺法护、鸠摩罗什等,都在佛教翻译方面做出了重大贡献。

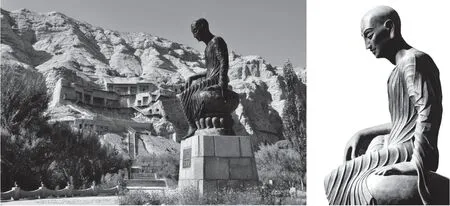

克孜尔千佛洞前的鸠摩罗什塑像

中国高僧对佛法的追求,并不满足于胡僧带来的一些佛经。因为早期传入中国的佛经,主要是“胡本”而并非梵文原本。在印度阿育王弘传佛教的时候,曾派人到各地传经弘法,佛教在传入内地之前,先传入了中亚与西域。西域各国都有各自通行的语言文字,传入西域的佛经梵文原本,经过西域文字的转写或通过转译将梵文译成了西域文本,这些本子通称为“胡本”,从而流行于西域各国。之后来华胡僧带到中土的佛经文本,主要就是这些“胡本”。这些佛教“胡本”常有不足,特别是在文字的转换中,自然会有些改动,再经过译者因学说师承不同还会有变改,所以吕澂先生就指出:“西域佛学,不能说与印度的完全一样。”(吕澂《中国佛学源流略讲》第40页,中华书局1979年版)此外,印度佛教经典有广本与略本的存在,前者冗长后者简洁,由此造成胡僧带到华夏的佛教经典并不完全一致。又由于早期传入“胡本”所翻译的一些佛经过于简略和朴拙,好多义理难得彻底了解,中国的高僧正是有感于此,产生了亲自前往天竺取经求法的愿望。譬如曹魏时代的洛阳人朱士行,就发愿寻找原本来弥补这一缺憾。朱士行于甘露五年(260)从长安西行,辗转来到于阗,得到了《放光般若经》的梵文原本,由弟子送回洛阳,由此而揭开了中国高僧西行求法的序幕。

东晋的法显也是立志于西行求法,并努力将愿望付之于实践的一位中国高僧。法显的西行,虽然在朱士行之后,却比朱士行走得更远。他沿着丝路经过西域诸国,到达恒河流域的中天竺。这里是佛教圣迹荟萃之地,佛事昌盛,名胜众多。法显在这里逗留转圜,遍访各处古迹名胜,先后到过毗荼(今印度旁遮普)、摩头罗国(今印度马土腊)、僧伽施国、沙祇大国、拘萨罗舍卫城、迦维罗卫城(今尼泊尔境内)、蓝莫国、拘夷那竭城、毗舍离国、王舍城、灵鹫峰、伽耶城、摩竭提国巴连弗邑等处。其中舍卫城是有名的佛教圣地,相传释迦牟尼曾在这里居住说法。巴连弗邑(今印度巴特那)是印度阿育王的故都,孔雀王朝的发祥地,佛教极盛,有当时印度最大的佛教寺院,为佛学的最高学府。法显在这里住了三年,学会了梵文,抄写了许多佛经。法显继续周游,来到了恒河三角洲佛教盛行的多摩梨帝国(今印度泰姆鲁克),在这里又住了两年,继续抄写经文,绘画佛像。之后,法显随商船出海,渡过孟加拉湾,到达狮子国(今斯里兰卡),在王城的无畏山精舍(寺院)又住了两年,获得了许多佛教经典。至此,法显出国已经十二年了。有一次,他在寺院里玉佛前看见一柄中国的白绢扇,身在异乡的法显,思念故国之情油然而生,热泪纵横,决心由海路返回祖国。晋安帝义熙七年(411)秋,法显乘大商船从狮子国启程东返。海上遇到风暴,漂流多日,到了爪哇岛上的耶婆提国。上岸后等候了数月,遇到去广州的大商船,便搭乘此船,继续航海北上。途中又遇大风暴雨,水尽粮绝,历尽险难,迷失方向的商船漂流到了中国的山东半岛,在青州长广郡牢山(今山东青岛崂山,或认为在即墨县境)靠岸。法显带回的梵文佛教经典很多,后来住在建康道场寺,着手翻译这些佛经,大概译经六部,共六十三卷,达一百多万言。法显在晚年还撰写了《佛国记》(又称作《法显传》《历游天竺记传》)一书,记叙了在异域长达十余年的求法经历。他所记载的亲身经历见闻,对我们了解西域文明古国的风土人情和佛教在西域的传播,以及印度和斯里兰卡等国的佛教情形,至今仍是不可多得的珍贵资料。法显的著述,近代已有英、法文等译本,备受各国学者重视。

继法显西行与海归之后,前往天竺取经求法的跋涉者不断增多,唐太宗贞观年间的高僧玄奘(602—664),便是一位富有传奇色彩和令人钦佩的代表。

青岛崂山的法显登陆塑像

唐玄奘西行取经图

唐朝初期,出国之禁很严。玄奘正式向朝廷表请赴印度取经,没有获得许可。但玄奘并不想因此放弃西行,仍做了很多准备。唐太宗贞观三年(629),玄奘从西安出发,沿着渭河经陇西天水到达兰州,继续沿河西走廊西行,到达凉州(今甘肃武威)。然后经过瓜州(今甘肃安西),在沙漠中跋涉,历经艰辛,到了伊吾(今新疆哈密)。继续西行,来到高昌(今新疆吐鲁番),受到高昌国王麴文泰的盛情接待。之后经过西域诸国,度越帕米尔高原,到达巴基斯坦和北印度。古代印度在地理上分为东西南北中五部。玄奘从此遍游五印度,每到一处便访问高僧,讨论佛学,登坛讲经。玄奘后来在摩揭陀国王舍城那烂陀寺住了五年,在这里学习钻研佛学。玄奘博学多才,备受优遇,被选为通晓三藏的十德(即精通五十部经书的十名高僧)之一,后升至该寺副主讲。玄奘在这里享受到很高的待遇,出入可以乘象。经过多年游学,玄奘声名日隆,西行求法十五年,至此已四十二岁了,学业有成,决定启程回国。印度戒日王和鸠摩罗王等对他再三挽留,玄奘动身那天,万人空巷,倾城相送。

玄奘就这样满载荣誉和友谊,踏上了归国的路程。他仍取陆路,度雪山,越葱岭,到达于阗,上表唐太宗,陈述了自己“冒越宪章,私往天竺”访学的缘由。唐太宗得表大喜,立即降敕迎劳。唐太宗贞观十九年(645)正月,玄奘回到长安,受到朝野僧俗热烈欢迎,史载当时“道俗奔迎,倾都罢市”,可谓盛况空前。玄奘从印度带回了佛经六百五十七部,以及佛舍利一百五十颗和佛像七尊等。唐太宗给予玄奘极高的礼遇,曾先后多次接见玄奘,询问游历见闻,对玄奘的才识十分器重。唐太宗留玄奘在长安弘福寺译经,所需的所有费用都由朝廷供给,并召集了各地名僧二十多人作为玄奘译经的助手。唐太宗对玄奘的译经非常支持,于北阙建造了弘法院,专供译经使用,又于东宫新建了大慈恩寺,寺内也建造了译经院,迎玄奘入住,形成了规模完备的译经场。玄奘次年撰写完成了《大唐西域记》,相继译出了《大般若经》《心经》《解深密经》《成唯识论》等重要佛典,并主持讲解佛学,直至唐高宗麟德元年(664)去世。在长达十九年的翻译中,共译出佛经七十五部,总计一千三百三十五卷。

玄奘通过译经传播佛学,所弘扬的因明学、唯识论、五种姓等佛学精华,成为后来中国佛教慈恩一派的根本典据,也为其他佛教宗派所采用,在中国佛教史上产生了广泛的影响。玄奘翻译的这些佛经后来从中国传往朝鲜半岛、越南和日本,对东南亚的佛学也产生了深远影响。

玄奘译经图

法显和玄奘为代表的西行求法,既是中国佛教发展的必然,也是中国佛学史上具有里程碑意义的典范。他们作为我国汉唐时期高僧大德的杰出代表,为了探求佛教奥义的完美,翻山越岭,横穿亚洲大陆,克服了许多难以想象的困难,这才到达佛教的发祥地,又经过多年留学,终于功德圆满,满载而归。他们的求法取经,不仅仅表现了对佛学的执着,更重要的是展示了一种对真理与新知的不倦追求,体现了一种为了实现理想而坚韧不拔排除万难的伟大精神,实为千古楷模。

中华民族是善于吸收外来文化的民族,汉唐盛世更是以博大的襟怀和包容中西的心态,为佛教在中国的传播提供了广阔的发展空间。在世界佛教发展史上,中国佛教是极为重要的一个环节和组成部分,代表了佛教理论的成熟和思想高峰。

讲经说法是中国佛教的传统,正是因为有了历代翻译的众多佛教文本,佛学的讲解者才有所依据,同时也为讲解中的发挥提供了空间。佛教在中国的盛传,经历了长期的发展,其中与汉唐以来佛典汉译的重要作用也是分不开的。所以我们了解一下汉唐时期的西行取经与佛典汉译,探讨其由来与特点,评述其作用与影响,确实是很有意义的一件事情。