论初盛唐宗室贵戚子弟的文学教育与宫廷诗风演进

2022-10-12韩达

韩 达

[提要]初盛唐时期,宫廷掌握着文坛发展的趋向,以皇室群体、宫廷文人及王府僚属为核心,形成了文风相近且牵连交错的文学集团。唐代宗室贵戚子弟的文学教育在师法授受、学习内容、诗文创作等方面,既对南朝的文学经验有所继承,又能根据唐代宫廷文学的基本任务,在经史修习、杂艺熏陶与文学教育的相互作用下,培养出符合宫廷审美需要的文人。本文从初盛唐宗室贵戚子弟接受教育的制度、途径、内容与方法入手,考察初盛唐时期上层文人的文学教育与文学能力养成之间的关系,进而从诗史建构、创作规律总结及实践引导三方面,揭示文学教育在宫廷诗风演进中的作用,以期提供一种从文学教育的视野理解唐代文学变革的理论路径。

唐代文学的发展变化建立在充分继承前代文学经验的基础上,初唐文人善于学习六朝以来的文学样式,在仿效中更新创作,为盛唐文学迈向更高的艺术境界奠定了扎实的基础。其中,文学经验的生成、总结和传递有赖于教育,特别是文学教育的作用,唐人亦自云:“自天子以至于庶人,未有不须学而成者也。”[1](P.2866)文学教育视角的引入,有助于我们从还原教育情境的角度出发打开新的问题视域,避免因后世诗文集或选本阅读中形成的先入为主的观念,忽视对诗人成长、诗风兴替的历时性考察。在文学教育的视野下,我们更应关注以下问题:唐人的文学知识是如何教授的,教育的形式、内容如何影响了创作实践,诗人群体的创作观念、风格偏好是如何形成的,他们究竟接受了多少前代创作或前辈诗人的影响,以及如何理解诗人在创作个性与群体风格的形成之间的辩证关系①。有鉴于此,本文尝试从初盛唐宗室贵戚子弟接受教育的制度、途径及内容入手,结合其文学创作,探讨其文学教育与文学能力养成之间的关系,以期提供一种解读唐代前期宫廷诗风演进的理论路径。

一、皇室文学教育与宫廷文学集团的形成

初盛唐时期,宫廷牢牢掌握着文坛发展的趋向。以皇室群体、宫廷文人及王府僚属为核心,宫廷在展开文学教育的过程中,形成了文风相近且牵连交错的文学集团。皇帝因文教之需汲引文人进入宫廷、王府施教,在文学教育与文学实践的互动中促进了宫廷文学的发展。

李唐皇室出身关陇贵戚,虽以军功起家,但继承了关陇贵族对子弟教育的重视,戎马倥偬之际亦未放松对宗室子弟的教育。武德元年李渊即在秘书省建立小学,收取皇族子孙及功臣子弟。贞观以后,随着国力日渐充裕,不但在西京建立了规模庞大的国子监,高宗龙朔二年又于东都洛阳设国子监,正式建立唐代的两监制度。国子监的学生入学有着明确的等级标准,主要招收勋贵及官员子弟。除了两监外,唐代另设立弘文馆、崇文馆,在王府设府学,招收功臣贵戚子弟入学。

为使帝胄贵裔接受最优质的教育,唐代皇室在简选学官时颇为用心,并愈加重视文学。李渊教育子弟更注重政事和道德,尚未顾及文学。李世民登基称帝后虽延续了高祖的做法,但因其本人喜爱文学,故颇为重视对子弟文学才能的培养。李世民在选择太子辅臣或诸王僚属时一般按照关陇、山东、江南出身区分:关陇贵族以门资、姻亲入选,多担任亲卫官,主要负责太子、诸王的卫率;山东士族由于经术出众,又有门阀士族的优雅教养,故被视为经学和道德上的导师;南朝士族则由于文学闲雅、音韵晓畅、辩言得当而负责太子、诸王的文学教育。虽分工各有不同,但均须具备一定的文学才能方可入选。高宗正是在太宗影响下接受的文学教育,他不仅能创作诗文,而且喜与诸王、朝臣进行唱和。仪凤二年,高宗设宴于咸亨殿,与霍王元轨等人赋七言柏梁体诗,并亲自为《东殿新书》制序。《旧唐书·儒林传》:“高宗嗣位,政教渐衰,薄于儒术,尤重文吏。”[1](P.4942)可见自高宗朝始,文学之臣在教育中的作用日渐重要。唐代初年一批充当文学教材的类书、总集如《累璧》《瑶山玉彩》《文馆词林》等,都是在高宗的主持和鼓励下编撰完成的。中宗、睿宗延续了高宗的教育方法,文学教习多选南朝士族或文臣之后,如沈伯仪、上官庭芝、元兢、刘祎之、元万顷、苗神客、范履冰、周思茂等,皆曾出任王府僚属,其中不少人本身就是北门学士、景龙学士等文学侍从。

唐代皇室重视文学教育之举影响深远,在社会上形成了崇学好文的氛围。宗室贵戚喜爱招揽文学之士入幕谈论,文艺优长之才也愿意进入宫廷王府以博取功名。李渊任并州留守时,已延揽欧阳询、张后胤等文臣儒士进入幕府,并命张后胤教授太宗《左传》。太宗在藩时,首开文学馆制度,招徕学士伴读,形成了以十八学士为代表的文学集团。太子建成亦喜猥集文学之士,参与修撰《氏族志》的韦挺,以词学见称的贺德仁,卢思道之子卢赤松,皆为其文学集团骨干。齐王元吉虽以勇武无学著称,但其幕僚中亦不乏文士,如记室参军荣九思、文学袁朗、文学馆学士袁承序、典签李爽等人。袁朗、袁承序为梁陈名臣子弟之后,其直文学馆王定亦为“梁陈衣冠子弟”,都拥有较高的文学才能。龙朔之后,这一趋势愈加明显,唐代文人以得为文学侍从之臣为荣,所谓“晨趋有暇,持彩笔于瑶轩;夕拜多闲,弄雕章于琴席”[2](P.328),围绕皇子公主形成了诸多联系紧密的文学集团。孝敬皇帝李弘和章怀太子李贤周围云集了当时第一流的学者文人,如高智周、贺凯、王真儒、许敬宗、许圉师、杨思俭、戴志德等皆为当时胜选。著名的文选学者李善、公孙罗皆为李贤僚属,王勃亦曾任沛王府侍读,韦承庆为雍王府参军时,“府中文翰,皆出于承庆,辞藻之美,擅于一时”[1](2862-2863)。唐代公主多愿下嫁学士文臣,善为诗赋者,她们本身也有较高的文学水平。如长广公主后改嫁杨师道,“聪悟有思,工为诗”[3](P.3643)。南昌公主下嫁秦府学士苏勖,安平公主下嫁杨师道侄杨思敬,齐国公主下嫁张说之子张垍。太平公主、安乐公主、长宁公主、玉真公主亦各有其所善文士。高安、太平、长宁、安乐、宜城、新都、安定、金城皆可开府置官,制同亲王,文人辞士游走其门者不绝于路。“词人后进造其门者,或有贫窘,则遗之金帛”[1](P.4739)。皇室子弟与学官、文士的交往本身也具有接受文学教育的意味,其创作能力在优游唱和中得到提高和深化。

此外,唐代诸王于府邸开设学舍,其文学侍从多充任王府学官,从而将个人的创作观念、文学知识在受学群体中加以传播。如卢承庆、苏勖、谢偃等人应魏王李泰之召修纂图书,在编修《括地志》的过程中亦负责魏王府学生的教育。吴续乃秦王府祭酒吴景达之子,幼年志学,弱冠而通文义,“属魏王以声雄帝子,望重藩维,辟兰坂以翘贤,尊醴筵而问道,始以才令充府学生”[4](P.969)。足见魏王府中文化传承有序,形成了良好的文学教育氛围。由此可见,文学僚属既是宫廷文学的实践者,也是皇室文学教育的施教者。唐代皇室的文学教育是在与文学僚属的交流讨论、编纂图书、唱和创作中完成的。

唐代皇室的文学教育在子弟中培养起了普遍的文学兴趣。李世民将虞世南视为文学上的老师,更亲身创作了大量诗歌。在太宗的提倡下,唐初宫廷掀起了一股创作热潮,皇室朝臣间相互唱和,所作诗歌大多仿效南朝诗风。高宗之子许王素节,母萧淑妃为南朝兰陵萧氏之后,“素节能日诵古诗赋五百余言,受业于学士徐齐聃,精勤不倦,高宗甚爱之”[1](P.2826)。章怀太子李贤出阁时,“已读得《尚书》《礼记》《论语》,诵古诗赋复十余篇,暂经领览,遂即不忘”[1](P.2831)。玄宗对诗文创作颇有心得,亦格外重视子弟的文学教育,曾命张说、徐坚编纂《初学记》以备诸子学习缀文所需;又诏张说于《文选》外括选文章,命徐坚、贺知章、赵冬曦分讨,徐坚先集诗赋二韵为《文府》上之。只因其以政变登位,不喜诸王交通外臣,诸王宴游之风遂稍歇。裴虚己、刘庭琦、张谔皆因与岐王李范饮酒赋诗而被罢黜或流放。玄宗诸子亦不令出阁,仅“引词学工书之人入教”[1](P.3271),王府属官“选任冒滥,时不以为荣”[3](P.3609)。故玄宗朝由皇子举办的唱和活动锐减,这一文学教育环境的缺失,导致盛唐之后的宫廷文学缺乏实质性的进步。

综上可见,唐代皇室对于子弟的文学教育极为重视,其中也包含了历时性的变化过程。高祖至太宗早期,重视道德培养甚于文学修养,宗室子弟是否被视为有“文化”取决于其是否服膺儒家教诲,能否以“礼”规范个人行为,在言谈辩论、文字书法、文章奏对等方面表现出文雅的气质,并不要求在“词学”方面有很高的造诣。太宗晚期至盛唐,宗室子弟对文学的喜爱日渐超过经学,其教育重心逐渐趋于如何创作诗文,在宫廷文人及王府僚属的选择上也多以江南士族为文学侍臣。正是在与文人、僚属编纂文学类总集、类书,在文人宴集上参与创作、唱和的过程中,宗室子弟获得了自身文学素养的提升。同时,唐初文人围绕宫廷、王府、重臣也形成了一个个联系紧密的文学集团,以府属官或学士官的身份参与到宫廷文学的创作中,形成了持续延绵的文学风气。由于这些文人可以在不同王府内转任官职也可进入宫廷,不少人成为两代帝师,从而保证了宫廷文学教育的延续性。

二、宗室贵戚子弟文学教育的途径、内容与方法

就宫廷文学的影响力而言,唐代皇室及其文学集团乃是当之无愧的核心群体。然而影响力的扩张需要各级施教者的宣讲与传播,文学知识的科层传递离不开教育体系的参与。从辐射能力看,唐代完备的教育制度为宫廷文风的流布提供了坚实的基础。值得注意的是,从习得文学知识到创作出符合宫廷审美的作品,其中包含着从接受教育到实践运用的跬步之积。宗室贵戚子弟首先需要吸收大量的基础知识,方能实现创作能力由无到有的豹变。那么,作为宫廷文学的未来参与者,宗室贵戚子弟主要通过哪些途径获得基础性的文学知识?文学教育的内容与方法具有怎样的特点,又如何影响了他们的创作?这些问题都亟待解答。

首先,唐代官方对不同阶层出身的学生进行了划分,实施教育的主体、机构呈现出阶层化的特点,文学教育的效果各有不同。宗室子弟的教育多由内官、僚属担任,贵戚官僚子弟多进入两监、弘文、崇文馆学习。皇子公主未出阁时由宫中保傅教育,出阁后则由王府官员进行教导。公主未开府者则继续由女官或内官教育,有时年纪较长的公主也会负起教导的责任,太宗长女襄城公主就被诸公主视为师式。两监生、弘文生、崇文生则依父祖官爵高低进入各级学校。国子监以国子学、太学、四门学为等第,地位最高的弘文、崇文生“以皇缌麻以上亲,皇太后、皇后大功以上亲,宰相及散官一品、功臣身食实封者、京官职事从三品、中书黄门侍郎之子为之”[3](P.1160)。生徒等级的划分与出仕考核标准的差异有关,地位愈高,出仕时愈能获得优待,但仍要经过层层考试选拔。而皇子公主没有出仕压力,不需要为应付考试而刻板记诵,对词学、杂艺的兴趣更为浓厚,文学教育的效果最为直接。如临川长公主李孟姜因善于书法而获得太宗赏誉,特命善书者侍书,兼遣女师侍读,其文学素养亦十分深厚,“雅好经书,尤善词笔”[4](P.704),她与武后的诗文往来颇多,对宫廷内部的影响颇大。另外,上升途径单一的内官、宫人可在内教系统完成教育。唐代设有习艺馆,本名内文学馆,选宫人有儒学者为学士,教习宫人。武后改为习艺馆,又改名翰林内教坊。内教学士主要的责任就是教习文学,诸如宋之问、杨炯、苏安恒、宋廷芬等人都曾任内教学士。内教制度确保了唐代宫廷文学风气的延续,在培养宫廷女诗人方面起到了很大的作用,如以文词见长的上官婉儿,其父祖被杀时,“婉儿时在襁褓,随母配入掖庭”[1](P.2175),很有可能就是在习艺馆中接受的文学教育。

其次,唐代生徒虽按父祖官阶区分了入学等级,但各学校内部所教授的内容基本相同。换言之,唐代学校不以垄断知识作为区别高下的手段,在教学内容上平等授业,仅对弘文、崇文生结业考核标准有所放松。除此之外,在入学年岁、授课方式、学业时长、日常考核等方面并无二致。具体而言,唐代生徒入学年岁一般在十岁(“幼学”)、十五岁(“志学”)左右。如有学行优异者,可由四门学升入太学,或由太学升入国子学。补录入学者则可放宽年岁限制,如李元轨“年廿四,补国子生”[4](P.690)。生徒入学后,博士、助教为其分经教授,在完成所学之前不得改换专业。根据大、中、小经区分学习时间,具体学制如下表:

大经《礼记》《春秋左氏传》三年中经《诗经》《周礼》《仪礼》二年小经《易》二年《尚书》《公羊传》《谷梁传》一年半其他《论语》《孝经》共一年书学三体石经三年《说文》二年《字林》一年学书读《国语》《说文》《字林》《三苍》《尔雅》日书纸一幅,间习时务策

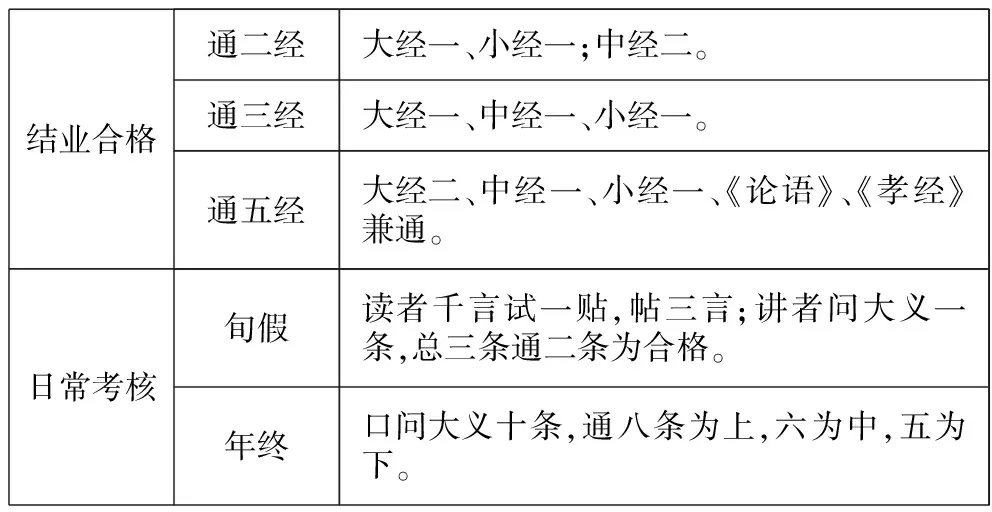

其日常考试与结业考核的不同要求如下表:

结业合格通二经大经一、小经一;中经二。通三经大经一、中经一、小经一。通五经大经二、中经一、小经一、《论语》、《孝经》兼通。日常考核旬假读者千言试一贴,帖三言;讲者问大义一条,总三条通二条为合格。年终口问大义十条,通八条为上,六为中,五为下。

一般而言,生徒由入学到终业需三年时间,这是由学习大经的时间决定的,唐代生徒必须在此期间掌握相关的文史知识,如骆宾王自矜“三冬足文史”[5](P.30),超过年限者将被逐级黜落。结业考试合格后,方能由祭酒、司业举送礼部参加举业。弘文馆、崇文馆生徒出身贵戚,考核要求相对宽松:“凡弘文、崇文生,试一大经、一小经,或二中经,或《史记》《前后汉书》《三国志》各一,或时务策五道。经通六,史及时务策通三,皆帖《孝经》、《论语》共十条通六,为第。”[3](P.1162)但无论是弘文、崇文生,还是两监生徒,必须完成经文、史论的墨试或口试,试经义策或时务策,通过帖经的严苛考察,方能参加举业。因此,习练字体书法、诵解儒家经典、融会历史知识、模拟写作策文,构成了唐代生徒日常学习的图景。

若对教育内容加以区分,则经史、杂艺与文学各据其一,三者在文学能力养成中的作用各有侧重。经史作为道心精义的来源、典故成辞的渊薮,提供了修文追取的根袛;杂艺经由通感训练贯通了鉴赏与创作的直觉经验,熏染了唐人的审美。二者以不同的方式影响着宫廷文学教育的文学认知与审美取向。例如,文学能力中所包孕的历史洞察力、道德崇高感需要经史资源的滋养。经学既是借以入仕的工具,又是文学观念的源泉;史学借助正统塑造与治乱评判,表明了编修者对文史关系的认识。共同的道德观念与历史认知使普天下的学子共享着统一的价值观念,亦试图统一对文学功能的认识。从学习效果上看,杂艺中的书法绘画在培养审美能力时最富成效。唐人认为文字与书画同源,所谓“龟字效灵,龙图呈宝……因俪鸟龟之迹,遂定书字之形……书画同体而未分,象制肇创而犹略”[6](P.1),学习书画实际上也是在学习文字知识。书画与诗文的传习相类,都是通过对体式的模拟与辨析提升对审美旨趣的领悟,只有明于比象者方能“焕乎而词章备”[6](P.2)。此外,南朝书画流行于初唐宫廷的新风尚更直接影响了宫廷文人精巧、细致的审美取向,使其更注重对物象的精准描摹,尤其是刻画场景时的细节表现。同时,书画线条的瘦美清癯带来的疏阔开朗之感,则使唐人的审美趋向灵秀、清丽,但有时又不免有琐细、侧艳的弊病。但这种审美倾向又与唐初经学中包含的文学认识产生了一定的矛盾。经学家们认为诗文本身乃“论功颂德之歌,止僻防邪之训”[7](P.1475),诗文与政治间存在密切的联系,欢娱之歌与怨刺之作是政治清明与否的外在表现。论功颂德之说为宫廷文人的颂圣诗文提供了理论支撑,但宫廷流行的清浅秀丽的文学风尚却难以实现“怨刺形于咏歌”的情感表达,更遑论参与宏大严肃的政治话题。换言之,如何在倡导教化劝诫的政治功用与重视声律属对、精巧之美的审美追求之间求得兼容与平衡,也是宫廷文学教育中潜在的难题。

再次,从创作能力的习得而言,模拟仿效与评点裁鉴是唐代生徒学习缀文的主要方法。以经、史、文为次序,生徒们学习作文的年纪在十五岁左右。如李鱼“九岁通《周易》,十岁明《礼》,十三精《史》《汉》,十五能属文,十七补国子生”[4](P.1232);马怀素“六岁能诵书,一见不忘。……十五,遍诵《诗》《礼》《骚》《雅》,能属文,有史力”[4](P.1205)。从学习方法上看,背诵历代名篇,仿效名家旧作乃是生徒习练文笔的主要形式。如出身南朝的戴令言“甫及数岁,有若成童。垂髫能诵《离骚》及《灵光》《江》《海》诸赋,难字异音,访对不竭”[4](P.1157)。唐代文人早期创作模仿性质强,大概与幼年接受文学教育时以背诵为主有关,他们在模拟相应的题材体裁、声律用词时往往会受到所诵读内容的影响。李华称赞《蒙求》“易于讽习,形于章句”,即背诵《蒙求》时不仅可以习得“属对类事”等“经史百家之要”[7](P.10574),而且在潜移默化中理解了声韵运用的法则。唐代生徒以模拟为获取文章立意的初级手段,元稹自述“忆年十五学构厦,有意盖覆天下穷”[8](P.7701),他十五岁学诗时便有意模仿杜甫《茅屋为秋风所破歌》。唐人以能拟作为创作能力习得的标志,岑文本曾作有《拟剧秦美新》,徐贤妃幼年曾作《拟小山篇》,李白更是三拟《文选》,不如意者辄焚之。可见模拟前贤旧作是唐人早岁学习属文之法,锤炼文笔的主要方式,效仿前人作品并加以改写,既能强化习文者对体式的理解,又可在文章立意上有所创获。此外,以是否符合儒家经义作为评判标准,对前人著作进行评鉴,也是唐代生徒习得创作理念的重要方法。如湖州刺史张士阶之女张婉“雅好文墨,居闲览玩篇籍,或优劣是非,无不暗符先贤微旨”[4](P.278)。卢照邻对时人议论评点前贤著作的场面有过生动描写:“近日刘勰《文心》,钟嵘《诗评》,异议锋起,高谈不息。”[2](P.317)甚至四杰也成为学文者评点的对象,杜甫“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休”即为明证。

唐代生徒学会缀文后,喜爱在学校内举办的各类活动中一较高下,这使得参与文学宴集也成为文学教育中的重要环节。唐代生徒中有两类较为特殊的群体,一是三卫侍从,二是外藩可汗酋长子弟,皆是举行宴会,倡导创作的主力。二者的学业压力不像一般生徒那样繁重,故日常多举行酒会,赋诗作文。如徐买,起家为右戎卫翊卫,宿卫之所近乎太学,“加以地邻金谷,乡带玉津,符逸少之兰亭,霞沈孔酒;俪嗣宗之竹径,风传蔡笛。关西五侯之客,时来息轫;江东八达之宾,无不欢集”[4](P.497)。另如康婆,本康国王之裔,其高祖率众举国内附,因家洛阳。康婆“家僮百数,藏镪巨万,招延宾□,门多轩盖。……群公朝士,七贵五侯,竞陈书弊,讬欸衿素”[4](P.96)。初盛唐文人基本上都有游于太学的经历,这使得太学成为文学宴集的主要场所。王勃《送劼赴太学序》描绘了太学内文学盛行的景象:“今之游太学者多矣。咸一切欲速,百端进取,故夫肤受末学者因利乘便,经明行修者华存实爽。”[9](P.251)所谓“末学”即文学,一般认为是当时流行的策学和刚纳入科举科目的诗赋。值得注意的是,三卫专职宿卫,外夷藩王也经常出入宫廷,其举办的宴会多有馆臣文士参与,他们是最了解宫廷审美的群体,这使得参与文会的生徒们能够在创作评判中体会宫廷审美的标准。尽管这种标准可能与其日常写作相去甚远,但对渴慕清要之职的生徒们而言,宫廷审美与自身文艺观念之间的扞格正提醒他们仍须锤炼文辞技艺,尽量在宫廷审美与政教垂训之间取得平衡。

概言之,唐代生徒文学修养的培育是系统性、持续性的过程。文学教育始于小学,深于经义,成于文翰,在全面地掌握了字词音义后,学生们即可自行阅读经典并模拟仿作。学习儒家经义有助其形成正统的文学观念,师生间的探讨辩论深化了对书本知识的理解运用。具备创作能力后,生徒们会通过诗酒文会的形式接受宫廷文风的影响,进一步砥砺创作水平,以使作品符合揄扬洪烈之需,贴近侈艳的宫廷审美。从宗室贵戚子弟接受教育的途径、内容及方法看,唐代官学意在培养经明行修、文史兼备的人才。面对经学教育赋予的道德感召,如何在陪侍游宴的创作中发挥辅政美刺之用,纠正宫廷奢靡享乐的荒耽,同时避免偏狭激烈的俗野表达,破坏雅正宏丽的庄严之美,成为主文者需要解决的问题。实际上,二者间的矛盾张力正是文学教育不断深化、宫廷文风赓续演进的潜在动力。

三、宫廷诗风的演进与文学教育之关系

唐代宫廷诗风的演进经历了三次变化,从单纯地模拟南朝诗风到发展出具有当代特色的文学风貌,文学教育的推动作用不可忽视。如前所述,经史教育呼唤具有道德感召与讽喻功能的宫廷创作;书画杂艺在师法上取径南朝士族,与文学作品共同形塑了初唐宫廷琐细侧艳的审美取向。三者在交汇融合中,推动了文学教育的革新与宫廷的诗风演进。从早期宫廷创作的题材、体裁看,南朝诗风占据了主流,宫体的流行导致了宫廷诗风的南朝化倾向。太宗朝后期至高宗初期,颂体诗文通过引入庄严肃穆的雅颂精神,改造了轻巧绮丽有余、华美厚重不足的南朝经验,成为此后宫廷文风的主流之一。与此同时,“上官体”作为南朝诗风的余绪,借助声律对偶等诗歌新知,以风流娴雅为号召,吸引文人学习仿效,促成了律体在宫廷的成熟。除此二端之外,那些由山林而宫廷,由宫廷而天下的诗人,持续建构具有上下一体、近古同尊的包容性写作,这使得步入开元时期的宫廷诗坛呈现出兼具宏大叙事与个体情志的新风尚。

从初唐宫廷的早期创作实绩看,南朝文风的作品占据了主流。闻一多、刘大杰、游国恩皆认为初唐时期宫廷诗受齐梁文风影响巨大。这种诗文风尚与他们所受的诗学教育相关联,太宗以虞世南为师,效法徐庾体,“拟浣宫艳之旧”[10](P.43);负责宗室贵戚子弟文学教育的僚属多出身南朝士族,他们所熟悉的文学经验与审美风尚自然是齐梁艳情。太宗本人颇喜宫体之作,从《采芙蓉》《赋得临池柳》《赋得樱桃》等作品看,仍是以轻艳明丽的南朝风格为主。唐初宫廷诗人在习练创作时,还以南朝风格改造前代佳作。徐惠的《赋得北方有佳人》将质朴醇厚、写情自深的汉诗,改写为“柳叶眉间发,桃花脸上生。腕摇金钏响,步转玉环鸣”[11](P.60)的艳情宫体风。即便是以贤德闻名的长孙皇后,其《春秋曲》也以“花中来去看舞蝶,树上长短听啼莺”[11](P.51)的姿态示人。但富丽轻艳的南朝文风在篇制容量和语体风格上偏于狭小,难以承担廊庙之用。因此,在魏征“掇彼清音,简兹累句,各去所短,合其两长”[12](P.1730)的革新号召下,宫廷诗坛开始尝试以新的文风进行创作。

龙朔年间,文场变体。以许敬宗为代表的颂体诗文和以上官仪为代表的上官体引领了新的宫廷文风。许敬宗通过招集学者编纂类书、总集,使学诗者得以掌握大量的典故知识、秀句范例。颂体诗文通过正名对、同类对等对偶方法,在诗歌中容纳大量措辞懿雅的语言和华美精致的意象,增强了诗歌的表现能力。在诗歌教育层面,借助简便易行的创作方法,颂体诗文迅速在祭祀戎事、出巡赐宴等场景普及开来,提供了一种迅速成诗的方法。通过翻阅类书、《杂钞》等随身卷子发谴诗兴,观书作文成为了诗人们创作的助力。颂体诗文满足了庄严肃穆的审美所需,使得宫廷诗歌得以重新介入严肃的政治生活,不仅回应了唐初儒学对文学辅政谕德的期待,还在宫廷写作中肯定了个人情志的价值②。上官体的流行亦与文学教育有密切关系。上官仪颇为重视诗法教育著作的撰写,《笔札华梁》的对属与声病理论与上官体相呼应。上官体可口占成诗,省去观书的过程,在诗歌体制上具有单字音义相对、词句疏密相间以及跳跃的特点,带来了自然流畅的阅读感受以及丰富生动的诗歌意境。其结构精炼、音韵清亮,在节奏上更接近口语的自然习惯,营造了唇吻流利的美感。这又与初唐宗室贵戚子弟接受教育时重视对言语谈论的训练相关。唐人将言谈与文学视为一体,所谓“逸翰金相发,清谈玉柄挥”[11](P.767)。南朝士族因言谈声韵上的优势,负责教导宗室贵戚子弟掌握清谈的能力。张览便因“南朝士族,音韵清通,讽咏谈端,声高兰坂”[4](P.742)而入选为蒋王府参军。由此可知,上官体的流行有着两方面的原因,一是其对属理论的简便易行、口语化的诗法结构,二是初唐宫廷对齐梁士族风度的钦慕,在文学教育上重视对言谈清辞的训练③。

值得注意的是,上述宫廷诗风演进是在充分沿革南朝文学经验的基础上发生的,它们是在“旧基础”上所能达到的最高水平,却未能完全调和自我表达与宫廷颂美之间的关系。颂体诗文虽然肯定了个人情志在颂美作品中的价值,但其情志多体现为君臣相得之情,上官体所宣扬的风流文雅之姿也仅适用于仕途顺遂的高门鼎族,而怨望、讥刺等负面情感的直接表达则被视作对温柔敦厚诗教的离经叛道,不被宫廷所接纳的俗野之气。换言之,如何安顿渴望汲引以至心怀愤懑的中下层文人,将其强调独立人格的创作引入宫廷之内,就成为文学教育革新所欲推行的新风气。而要实现这一目标,需要教育者在诗史建构、创作规律总结及实践引导三方面入手。

就诗史建构而言,以初唐四杰、陈子昂为代表的复古主义诗人,通过批判龙朔诗风,进而否定了继续仿效齐梁文风的意义,重塑了先秦至当代的诗史。卢照邻特意指出“圣人方士之行,亦各异时而并宜;讴歌玉帛之书,何必同条而共贯”[2](P.311),圣人与方士的行藏出处并无不同,各得其时为宜;颂赞之文的写法亦各有区分,不应以刻板标准绳愆。他期望将变风变雅的批判精神重新引入宫廷,给予各类体式以创作空间:“变风变雅,立体不拘于一塗。”[2](P.325)从审美风尚看,四杰为改变“争构纤微,竞为雕刻”“骨气都尽,刚健不闻”的现状,提倡一种“壮而不虚,刚而能润,雕而不碎,按而弥坚”[13](P.274)的新文风。他们希望在宫廷内外普及兼具骨气与辞采的写作风尚,在宴饮、赠序等场域同样可以使用高扬人生意气的文字。据杨炯《王勃集序》,当时的后进学者纷纷仿效,时文风尚为之一变,教育效果颇佳:“近者面受而心服,远则言发而响应,教之者逾于激电,传之者速于置邮。”[13](P.274)通过新诗史的建构,他们由齐梁上溯至晋宋,将正始作者、太康群英、元嘉三杰视为新的学习对象,所谓“经籍为心,得王、何于逸契;风云入思,叶张、左于神交”[13](P.250)。有趣的是,同为复古主义者的四杰与陈子昂也存在诗史认识的差异,与宫廷联系更为紧密的四杰趋向保守,而出身地方的陈子昂则更为激进。在杨炯的诗史建构中,建安文学乃至两汉文风都是有背于诗骚精神的,所谓“贾马蔚兴,已亏于雅颂;曹王杰起,更失于风骚”[13](P.249),它们是对夸饰之风的炫耀;陈子昂认为正始之音与建安作者的贡献在于“兴寄”之感,它们兼具骨气端翔,音情顿挫之长,进而提出了复兴“汉魏风骨”的主张。但对于陈子昂来说,虽然“汉魏风骨”方能真正发扬士之精神,但这种文学资源在晋宋时期就已逐渐萎缩,“汉魏风骨,晋宋莫传,然而文献有可征者”[11](P.895),他也只能从晋宋诗人的作品中寻找其踪迹。换言之,初唐四杰、陈子昂虽皆高举复古大旗,提倡风骨兴寄之作,但他们取法的主要对象却是晋宋诗人。

晋宋诗人的代表,诸如二陆、张华、鲍照等,皆是以地方寒微身份进入宫廷的。这对出身中下层的唐代文人而言,同样具有历史借鉴的意义。正始、太康诗人则是在宫廷政争中远祸全身,以文学言志抒怀的榜样。二者跌宕起伏的政治人生与恣肆博丽的文字相映照,为那些不得志的初唐士人提供了学习的对象。对于宫廷文人而言,君臣相得固然是仕宦人生的完美图景,但宦海浮沉更是常见之事。他们需要从晋宋文人的写作中获取新的经验,在写作中既可自由表现个体之怨叹,又不与宫廷氛围相胶隔。谢灵运、鲍照都曾因深陷政争而被贬出京城,他们的恋阙文字表达了对现实政治的不满,但托以含蓄蕴藉的形式,更通过山川风物消解怨怼之情,将个体置于更为宏阔的宇宙人生之中。王勃有意识地将这种文字风格追溯到屈原,赋予其极高的价值意义。他将阮籍、谢灵运、屈原对举,“东山可望,林泉生谢客之文;南国多才,江山助屈平之气”[8](P.198),在诗史重建的过程中,将屈原视为失意者的先声,通过强调诗骚精神中的不平之气以及辞温而雅的语体风格,以寻求激活宫廷诗风革新的可能。其更大的教育意义在于对独立人格和才华能力的张扬,留居宫廷者未必为贤,隐居山林者未必为鄙,以贬逐者回归自然为契机,肯定了遗泽芳草的价值。

新诗风的建构亦需要创作经验总结的支撑,唐初的诗格、秀句类著作颇为兴盛,这些教材总结了大量的创作规律,既提供了新诗风推行过程中的佐例,又传递了新的诗学知识。其中甚至有假托为魏文帝所著《诗格》,这正好与陈子昂提倡“汉魏风骨”形成了鲜明的照应。上官仪、元兢、褚亮、杜正伦的诗法类著作不谈高深的理论,只以例证的形式谈具体的作法,其关注的重点也多在词汇、声律、对偶等技巧形式方面,但并不意味着他们不关心情志表达的问题。《笔札华梁》“八阶”中就包含有“述志阶”“写心阶”,“六志”说的比附、寄怀、贬毁、赞誉等内容皆涉及该问题。如寄怀志者,“谓情含郁抑,语带讥微。事侧(列)膏肓,词褒谲诡”[14](P.521),实际上就是如何用妥帖的语言委婉表达抑郁之情。但上官仪所给出的方法依然是齐梁式的,通过远近、美丑、强弱、贵贱的对比来产生陈述、转折、论证等表达效果。这与杜正伦《文笔要诀》专门讨论以词汇运用来产生语言表达效果的思路是一致的。他们虽注意到了题材功用和语言表达问题,但着眼点还是对偶、语词,没有从篇制的角度考虑,亦未关注到文体功用和审美风格的关系。

上官仪的弟子元兢、崔融在此基础上有所发展。元兢曾与上官仪之子上官庭芝共同担任中宗的藩邸僚属,负责府内文翰教育;崔融则是中宗太子时的侍读,还曾担任过国子司业。元兢《诗髓脑》的突破之处在于,以丛聚病批评颂体诗文叠加同类词的对属方法,以长撷腰、长解镫批评上官体同类词在句、联内连续出现,以及大量使用同类对造成的句式重复,提倡以错落、变化的对偶结构诗篇。这种“体俳语不俳”、对散结合的形式正是晋宋诗风所擅长的。但元兢在词汇表达上依然趋于保守,他以顾恺之“山崩溟海竭”为例,指出山崩、海竭皆“于国非所宜言”,这便是语词“有涉于家国之忌”的“忌讳病”[14](P.331)。可见他虽然推崇晋宋之作,但仍强调雅正中和的宫廷审美,这与他身为文学侍从有很大的关系。而要突破表达的限制,就需要将宫廷审美范畴加以拓展,赋予各类文体以不同的审美要求。虽然《文笔式》“论体”已初步概括了文体、功能、风格的关系,比如“模范经诰,褒述功业”的颂、论应追求“博雅”之美;“文章交映,光彩傍发”的诗、赋应追求“绮艳”,但《文笔式》的体式与功能应用过于切合,导致其审美与表达依然受限。崔融的《唐朝新定诗体》进一步将诗歌区分为“十体”,如以“质气体”概括“有质骨而作志气”者,以“直置体”肯定“直书其事,置之于句”[14](P.445)的可行。可见崔融的诗歌理论开始向着体式审美多元化过渡,其中最重要的变化是从强调声色物象到骨气情意的发展趋势。而元兢在《古今诗人秀句序》中进一步强调了“以情绪为先”的新诗风。他批评储亮的《古文章巧言语》不选王粲、陆机、潘岳、徐幹的“巧句奇作”,小谢诗只选描写景色之句,不选写情至深之句,这都是“不通之甚”的表现。他以谢朓为标准,阐明了个人对秀句的认识:“以情绪为先,直置为本,以物色留后,绮错为末。”[14](P.1555)这就将对声律对偶与风骨情意的谐和置于了诗论发展的中心。这一主张在盛唐王昌龄的《诗格》和皎然的《诗式》中得到了进一步的阐发,为盛唐文坛注入了革新的动力。

最后,从宫廷诗坛的创作实践来看,中宗朝的宫廷享乐写作中已开始出现直言讽谏与高扬个性之作。如李景伯《回波辞》:“回波尔时酒卮,微臣职在箴规。侍宴既过三爵,喧哗窃恐非仪。”[1](P.2921)武周后期至中宗时的宫廷写作以颂美谄媚之作为多,流行的是娱乐享受的谀美之风,但李景伯的作品显示了箴规讽谏风气的逐步复归。文章四友、沈宋成为宫廷文坛的核心人物后,由于屡遭贬谪起复,其创作内容在宫廷与山林间转换,诗境渐趋多元,除了常见的颂圣夸诞内容外,诗歌中也开始出现联系实际的内容,修辞亦变得淡雅。李峤、崔融的诗歌都有质朴平易的一面,杜审言、沈佺期、宋之问的诗歌则以物情互动、健举昂扬为突破。

玄宗登基后,宫廷诗坛的风貌进一步发生扭转,张说、张九龄、王维等一批诗人先后登上舞台,他们的宫廷应制诗多为朝廷重要事件所作,如巡边、校猎、安辑人口等,这些诗歌不仅是为了颂扬皇帝而作,而且还承担了倡导礼乐的作用。张说将这一诗歌理想与创作新风概括为“礼乐沿今古,文章革旧新”[15](P.151)。这些蕴含着历史兴衰、资治理政之道的诗歌,充分反映了新诗史建构的成效与新宫廷诗风的样貌。如唐玄宗《校猎义成喜逢大雪率题九韵以示群官》:“弧矢威天下,旌旗游近县。一面施鸟罗,三驱教人战。暮云成积雪,晓色开行殿。皓然原隰同,不觉林野变。北风勇士马,东日华组练。触地银獐出,连山缟鹿见。月兔落高矰,星狼下急箭。既欣盈尺兆,复忆磻溪便。岁丰将遇贤,俱荷皇天眷。”[11](P.26-27)诗歌虽以游猎为主题,但歌颂勇武并非全部内容:瑞雪丰年的期望是关心民瘼的体现,昭示着上下一体的同理心;“复忆磻溪便”则以文王遇姜尚的典故,表达求贤若渴的心情。皇帝渴望的不仅是宫廷内的属臣,还包含隐居于民间的贤才。这正是王勃等人构建诗史过程中所提倡的芳草遗泽的价值体现。这样的宫廷诗歌实际上是朝廷奖拔人才的宣言,在一定程度上打通了朝野之间的隔膜,使得寒微文人也具有一跃而起、直接参与国家治理的可能性,这对于盛唐诗歌精神的激励作用可想而知。换言之,盛唐宫廷诗坛探索出了一条由山林而宫廷,由宫廷而天下的道路,建构了上下一体、近古同尊的包容性写作氛围,为个体情志与宏大叙事搭建了创作的通路。

结语

文学教育与文学能力的习得是一个复杂而多元的过程。从初盛唐宗室贵戚子弟的文学教育看,他们在诗法传授、学习内容以及诗文创作方面既能继承发展前代经验,又可根据当代所需进行革新,在经史修习、杂艺熏染与文学教育的相互作用下,形成新的创作风尚。换言之,初盛唐宫廷诗风的演进是以文学教育革新为背景的。从单纯模拟南朝诗风到创作出具有大唐风貌的作品,从龙朔变体到开元诗风,文学教育在潜移默化中发生着作用。值得注意的是,文学变革的发生与文学教育的革新并不一定完全同步,文学教育的作用往往在较长时间后方能显影,这也是为何陈子昂早就提出复兴“汉魏风骨”之说,而迟至开元时期才有大批作家云集响应。从这个角度看,对文人文学教育与文学能力培养阶段的历时性考察,不仅可以提供作家的成长史视角,更能从个体与群体的辩证关系入手,提供一种探讨唐代各时段诗风演进的理论路径。这正是本文探讨文学教育制度与文学发展之关系的意义所在。

注释:

①钱志熙在《从群体诗学到个体诗学——前期诗史发展的一种基本规律》(《文学遗产》2005年02期)一文中提出了“个体创作”与“群体创作”的两种形式,以及群体诗学在个体诗学发展过程中的支配作用。钱文在理论视野上启发了本文对面目模糊的宫廷文人与个性鲜明的独立文人之关系的思考。

②详见韩达《唐代“颂体诗文”诗史价值重估》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第12期。

③详见韩达《“上官体”流行成因探源》,《洛阳理工学院学报(社会科学版)》2020年第4期。