智能监控两端:代际新连接与农村空巢老人的数字化生活新图景

2022-10-12张斌

张 斌

[提要]智能监控在部分农村地区的接受和普及,不仅给代际连接带来革命性变化,也极大地拓展了农村空巢老人数字化生活的媒介之维。通过对鄂西W村的问卷调查和实证调研发现,智能监控在农村的急速扩张与互联网的技术可供性、智能手机的先期驯化、赡养义务的被动缺席、空巢老人的自我保护四重原因有关。智能监控的存在,一定程度上缓解了农村空巢老人的养老焦虑和外出子女的赡养焦虑,但其发挥作用的机制依托心理代偿、自我审视和数字救济而运行,智能监控本质上只是代际关系演化进程中的折中方案、协同方案和临时方案,这构成目前部分农村地区空巢老人数字化生活的基本样态。在这种数字化生活的三重张力下,代际关系被推至不可逆转的数字化漩涡之中,以互文性、施为性和丛簇性为基本特征的数字记忆逐渐占据代际关系主流。然而,智能监控对私人空间的入侵,势必带来不可忽视的技术伦理问题,未来应在安防和隐私之间找寻平衡,为农村空巢老人构筑更为舒适的数字化养老环境。

农村空巢老人和外出务工子女间的常态性异地生活,成为城市化进程中一种普遍的社会现象。根据全国老龄办发起的《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》数据显示,中国空巢老人数量已突破1亿,空巢老人占老年人口的比例高达51.3%[1]。农村空巢老人养老面临的主要困境是经济供给不足、生活缺乏照料以及精神缺乏慰藉[2]。如何解决这种养老困境,亟待汇聚全社会的智识和眼光。

已有研究表明,大众传媒作为一个制度化的社会表征体系,不仅为空巢老人的议题呈现提供了平台,而且也参与了这一话语的社会建构过程[3]。“宽带下乡”“移动网络下乡”乃至一系列智能通讯设备的普及,使得农村空巢老人通过技术赋权获得了自我发展的无限可能。[4]随后出现的智能手机浪潮全面开启空巢老人的数字化生活,空巢老人成为自媒体平台上积极的生活展演者。事实证明,新媒介技术在信息、关系、行动等多个层面能够实现对老年人的赋权[5],从而助推其跨越数字鸿沟,融入数字化生活。

因而,当智能监控这一新型媒介首先在部分农村得到接受和应用时,背后的必然性因素浮出水面。事实上,农村空巢老人已经做了必要的“数字准备”,并已形成积极的数字观念,去应对随时可能出现的媒介变量。调研数据证实了这点,2020—2022三年间,鄂西W村有38.52%农村空巢老人选择安装智能监控①。那么,智能监控在农村的出现,能否掀起一股媒介迭代和进化的风潮,建构新的人际连接和代际连接方式,从而为农村空巢老人的数字化生活带来新动能,构成本文的主要研究议题。

一、文献回顾

(一)智能监控的媒介属性研究

智能监控作为提供安防和数据服务的终端设备,已渗透至现代生活的各个领域。智能监控的有效性和安全性是现代智能监控所追求和研究的主要问题[6]。智能监控的普及催生出“全面监控”的社会形态,监控成为现代社会的重要特征,“一种无实体的监控普遍存在于社会之中”[7](P.33)。“智能监控作为一种新型的劳动监控方式,持续侵入劳动者的非工作时间和日常生活空间”[8],劳动者因之异化为智能监控世界的“数据替身”。可以说,将智能监控视为现代社会“实现社会控制和社会管理的手段”[9]已成普遍共识。

然而,依托社会信息化和互联网普惠化而出现的智能监控,正逐渐释放沟通和连接的媒介潜能。相关研究已做出这种视角转换,即“不把监控当成社会控制的手段,而是当成社会传播的媒介”,认为“作为媒介的监控塑造了一种适合监控扩张需要的安全文化理念,即安保主义,从而实现了监控社会的自我再生产”[10]。此外,智能监控已拓展至媒介生产领域,催生出“监控新闻”这一概念,指代“以监控录像为主要新闻素材”[11]的新闻形态。最后,智能监控在电影领域的应用,牵引出新的研究命题。研究认为,应重视“监控技术发展对影像视觉语言的特殊影响”[12]。这些研究视角和研究议题的产生,说明智能监控蕴藏着深厚的理论资源,亟待开掘与拓展。

(二)媒介化社会与代际关系研究

智能监控的扩张是媒介化社会进一步深化的重要表征,它不仅释放出巨大的媒介潜力,也革新了人们相互连接和沟通的方式,赋予人际连接和代际沟通新的维度。有学者认为今天的媒介化社会理论“既有结构性的一面,又有互动性的一面”[13],并从场域视角出发将媒介化社会定义为“由媒介他律的高度分化的社会空间,在这一空间中,社会各场域与媒介场域处于相互他律的建构过程中”[14]。作为媒介化社会重要后果的“互联网圈子”的形成,也“不再只是既往以内容为主体的媒介化传播形态,而是通过连接承载和构建的新的社会化传播场域”[15]。这些研究视角的开启和研究结论的面世,对于阐释媒介化社会中新型媒体的社会意义具有重要启示。

媒介化社会的巨大影响力尤其体现在它对社会关系的重构之中。媒介化社会不仅带来了“人际交往结构的变化”[16],也为洞察“媒介使用的代际差异及影响因素”[17]提供了解释性依据,还在“人际”和“代际”的交叉处,碰撞出的新的命题,如“人际信任的代际差异”[18]研究。立足代际关系视角,可以发现媒介化社会的浪潮已波及老年群体数字实践[19]、家庭代际互动[20]、媒介素养[21]和媒介干预[22]等重要议题,这对智能监控所促发的新的代际关系研究,是一个重要的理论启迪。

(三)媒介化生存与数字化生活研究

媒介化生存与数字化生活研究既是对媒介化社会之本质的深刻探查,也是对媒介化社会现实的精准呼应。孙玮指出,“媒介化生存最典型的症候,就是媒介实践与日常生活的区隔正在逐渐消失”[23],新媒体与人的生存方式和日常生活融为一体,成为现代社会的基础性生存架构。从媒介类型来看,媒介化社会深刻影响了新媒体以及电视媒体[24]等不同媒介的传播生态,新旧媒介的发展路径与媒介化社会之间形成彼此呼应、相互促进的积极态势。从影响效果来看,媒介化社会建构了新的虚拟身份认同[25]、提升人们的思维能力与认知水平[26]、促进传播的视觉化转向[27],媒介化社会的运作机制与整个社会的运行逻辑愈发统一,媒介与社会的合力锻造出丰厚的媒介红利和数字福祉。

数字化生活是与媒介化生存并行不悖的概念。“数字化”已经成为优化经济结构、提升生活水平、推动社会发展的重要路径[28]。数字化生活建构起人们消费、教育、社会认同和公共服务的基本界面,实现从青年群体到老年群体的覆盖[29],对数字优势群体和数字弱势群体之间数字鸿沟的缩小和弥合[30]有着积极作用。然而,数字化生活存在着紧迫的“适老化”难题,这在新冠肺炎疫情期间尤为凸显,“数字鸿沟成为我国积极应对人口老龄化挑战中必须要正视和克服的一个重要问题”[31]。

综上所述,智能监控虽然已进入新闻传播学的研究视野,但对其媒介属性并无本质性追问,其内涵依然被局限在“监控社会”的整体框架下,外延亦未在广阔的媒介社会学领域得到有力拓展。尤其是涉及连接、沟通与传播等议题以及更宏大的代际关系讨论时,智能监控未能以“媒介”身份及时出场,其媒介属性和媒介意涵因而也未得到充分彰显。这导致智能监控无法在媒介这个全新的框架内,以特定的应用场景为研究落脚点来探索具体的媒介接触和使用问题。基于此,本文将智能监控纳入媒介研究视域内,通过问卷调查和实地调研,探索智能监控在农村普及的内在动因,考察其在智能监控两端(即农村空巢老人和外出子女)所建立的新的代际连接方式,以及这种连接方式制造的农村数字化生活新格局。最后,对智能监控可能带来的隐私风险和技术伦理问题予以一定探究。

二、研究设计

研究农村空巢老人的数字化生活议题,需要系统考察智能监控所依赖的媒介语境和媒介实践。基于此,本文采用问卷调查和实地调研相结合的研究方法,考察农村空巢老人的现实环境、内心世界和数字化生活,探微外出子女的无奈抉择与深层忧虑,力图呈现智能监控构筑的代际连接方式,并对这种媒介化的代际关系做深入探析,以勾勒出农村空巢老人的数字化生活图景。

2022年2月至6月,笔者以鄂西W村为主要调研区域展开问卷调查和深度访谈,共获取有效问卷270份,深度访谈资料104份。湖北省民政厅官网资料显示,W村所在的ZG县目前正承担湖北省农村留守老人②关爱服务工作试点任务,县民政局提请县政府办印发《ZG县农村留守老人关爱服务改革创新试点工作实施方案》,确定了以社会、家庭和村委会为主体的关爱服务体系。W村为其中的重点关爱服务对象。W村M主任介绍,该村现有空巢老人超过200人,外出务工子女达410人之多。空巢老人大多能熟练操作智能手机,在家以务农和带孙子为主,生活轨迹较为固定、生活半径较小,不管是进行线上问卷调查,还是线下入户访谈,W村都具备调研的典型性和可操作性。

104份深度访谈资料中,农村空巢老人为39份,外出子女占65份。为区分农村空巢老人和外出子女因身份不同而带来的观念差别,文章采用两种方式对访谈材料进行编码。A代表农村空巢老人,编码规则为A1-A39;B代表外出子女,编码规则为B1-B65。智能监控安装时间、数量以及每日查看监控录像频次等数据如表1所示。通过这些基本数据可知,智能监控已然成为农村日常生活中的重要媒介形式,在城乡连接和代际连接中发挥着重要的作用,其相应议题亟待在传播学论域中得到回应。

表1 W村智能监控安装时间、数量及每日查看监控录像频率统计表

三、智能监控的“入户”之路:四重动因下的必然结果

对W村270人调研后的数据显示,有104人(占比38.52%)已经安装智能监控,这一安装比例对于互联网刚普及的W村而言,已属较高占比。尤其值得注意的是,该村近三年智能监控安装比例高达79.81%。智能监控作为一种新型媒介,能在农村获得快速接受和扩张,是农村某种内在需求的外部显现。故而,应从不同侧面来洞察这一新型媒介事物“进村入户”的复杂动因。

(一)互联网的技术可供性

根据《第49次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2021年12月,我国互联网普及率达73.0%,农村地区互联网普及率为57.6%,其中60岁及以上老年网民规模达1.19亿,互联网普及率达43.2%③。互联网作为一种普惠性技术,逐渐与人们的日常生活融为一体。吉布森创造了“可供性”(affordance)这个词来描述环境与动物之间的某种关系,“它意味着动物和环境之间的协调性(complementarity)”[32],其本质直指“环境与有机体的协调性”[33](P.18)。技术可供性则可以理解为“行为主体和技术主体互动所产生的可能性”[34]。在W村的调研显示出互联网技术可供性所带来的乐观态势。自2015年电信宽带进村以来,如今已形成电信、移动、联通和广电四大宽带运营商全面入户的局面。W村的宽带安装率高达95%,价格从300元-1000元不等,带宽有10兆、20兆、50兆和100兆可选。调研显示,所有受访者在智能监控进村之前就已经安装了宽带。对于智能监控安装情况,仅有7.69%的受访者声称是“安装宽带时送的智能监控设备”,另有人表示“装宽带时没送智能监控,自己当时买了一个,一起安装了。”(A5)可以说,村民是互联网普及的真正受益者。

“即使最小的10兆宽带,也能玩微信、刷抖音,但是如果要看电视和监控,则需要更大的宽带支持。”(A9)

“我交的是(宽带)年费,没法中途取消……我也准备安一个监控,方便看一下老屋的情况……现在好几家宽带都拉到山头(房屋旁边)了,安装和取消都很简单。”(B6)

一旦互联网进驻日常生活,成为背景式存在和隐藏在“暗处”的技术哨兵,便是技术可供性发挥作用的时刻。吴国盛指出,“当人与世界融为一体时,技术隐而不显”,即“技术在它正当地发挥作用的时候它是‘自我隐蔽’的”[35](P.5)。智能监控正是互联网技术可供性的一个鲜活实例,既应关注智能终端的本体特性,也应留意其所引发的文化实践层面的反思。

(二)智能手机的先期驯化

互联网的民用化进程与手机的普及化是一对相辅相成的关系。正如访谈中,村民经常谈及的观点,“一个手机这么贵,何必在乎几百块钱宽带费”(A21),又或如,“宽带都拉了,不使用网络的话对不起这个宽带费用”(A10)。一项关于数字移民媒介素养的研究显示,“数字移民媒介素养水平与使用动机、情感感知、社会环境息息相关”[36]。在宽带入户之前,W村的空巢老人智能手机普及率并不高。但在2018年以后,空巢老人的智能手机使用率呈现爆发式增长。手机的普及以及手机功能与空巢老人日常生活的绑定,进一步强化了智能手机的“驯化”功能,同时显著提升了空巢老人的媒介素养和工具理性。

驯化(domestication)“被用于研究当新媒介技术成为日常生活的有机组成部分时,关注其如何在被使用的过程中发挥媒体功能、形塑人们日常生活”[37]。W村的调研数据显示,2020年农村空巢老人的手机普及率达75%,这一数据在2021年达到96%。老人不仅学会了刷抖音和制作抖音短视频,还能出示健康码和行程码,少部分老人能通过智能手机进行购物和获取生活服务。这便是媒介驯化的结果,农村空巢老人的媒介素养、工具理性和数字悟性因此获得显著提升,新型智能设备被完全“去神话”,“有了互联网,反正什么都可以做”(A6),“所有新的智能终端也不过是互联网技术的一种延伸而已”(B20)。媒介驯化消除了农村空巢老人的技术焦虑和科技恐惧,继而,智能监控在农村的流行也成为必然之趋。

(三)赡养义务的被动缺席

目前,传统的家庭养老方式仍是农村养老的主要模式,这种以“个人终身劳动积累为基础,在家庭内部进行代际交换的‘反哺式’养老”[38]保证了中国式养老的健康发展。但随着我国城市化进程的加快,“农村青壮年劳动力外出,导致老年健康照料关系中的主体与客体发生空间分离,农村留守老人在经济供养、生活照料、精神支持等各方面将面临更多的不确定性”[39]。子女进城务工必然带来赡养义务的被动缺席,并引发相应的代际伦理问题。因此,通过安装智能监控来代替一部分养老义务,缓解外出子女的赡养焦虑,成了当下的折中选择,即所谓的“没有选择下的选择,有比没有好”(B25),“只是一种折中的,临时性的方案”(B27),这是子女安装智能监控的一个显著动机。

“智能监控可以在相当一部分程度上帮助子女更好地陪伴父母……当老人一个人在家摔倒之后,监控可以做到自动报警,而子女收到报警之后可以尽快地拨打120并联系附近的人。”(B23)

“智能监控让父母心理上觉得孩子离自己近了,另外,孩子可以随时看到自己的情况,不担心一个人在家出现意外时没有人发现,有了安全感。”(B11)

但也有人持保守态度,认为智能监控不能代替子女对父母的陪伴,局限性较大。

“人工智能只是特殊情况的替代品,还是不能替代真实的陪伴。”(B8)

“不管是对于突发状况的响应,还是说对于有些隐蔽性的疾病,还是不能够及时发现……这个只能说是单纯的一个接收器吧。总体来说,给子女心理上带来的安慰和安全感要多于对父母带来的帮助。”(B19)

子女赡养义务的履行不仅在于向父母提供经济支持,更体现在日常照料以及精神慰藉。研究表明,“农村子女外出务工后对父母生活照料的减少对父母的身心健康有负向影响,而外出子女的经济支持作为一种收入转移对父母的身心健康有正向影响;总体上,子女外出务工对父母健康的总效应为正。[40]在赡养义务无法正常履行时,把一部分赡养行为“让渡”给智能监控,成为外出子女“不得已而为之”的被动选择。

(四)空巢老人的自我保护

调研显示,选择主动安装智能监控的空巢老人比例达37.5%。这说明,空巢老人有较强的自我保护意识,具有跟外出子女主动建立连接的自觉,能积极融入数字化生活。已有研究证实了这点,互联网正在进一步向老年群体渗透,老年人与年轻人在技术接入方面(包括设备、基础设施等)的差异正在逐渐缩小[41]。老年群体具备学习信息技术的强烈动机[42],空巢老人在接受新的智能设备所带来的生活便利方面,具有较高热情。高达75.96%的空巢老人安装智能监控是为了“跟子女建立实时连接”,并对安装智能监控后父母与子女关系的增进予以积极期待,这一比例高达91.35%。“老年人的安全感明显低于年轻时期”[43],这导致他们的自我效能感降低。访谈中,不少老人提到智能监控能提供一定的安全感。

“一定程度上增加了即时的被关注度和安全性。”(A18)

“有安全感,财产有人看,生命有人护;摄像头是个威慑,堪比家丁、看门狗。”(A22)

“觉得安了监控,每时每刻,儿女们陪在身边有一种安全感”(A31)

这种对安全感的认知是自我保护意识提升的一个显著指标。“养老安全感是老年人安全感中非常重要的维度,与健康老龄化、晚年生活质量息息相关”[44]。“不安全感让老人们感到痛苦,严重影响他们的生活满意度”[45],而智能监控的安装有助于缓解养老风险,提升养老安全感和幸福感。

四、从被凝视到自我审视:农村空巢老人数字化生活的动态演变

借由智能监控这一新型媒介,农村空巢老人的生活实现了从现实到“云”端的迁移。作为智能监控的主要控制端,外出子女成为隐藏在父辈现实生活背后的“凝视之眼”,通过定期查看关于父母生活的动向,来补偿因赡养缺位而带来的心理焦虑。农村空巢老人因此成为“被凝视”的对象,唯有出现风险因素或戏剧性时刻,智能监控的实时连接功能才被启用。但凝视本身即是一种数字实践,这是外出子女间接促成空巢老人数字化生活成型的全部要义所在。空巢老人在意识到有监控的情况下,通过主动查看监控录像实现对自己的主动“凝视”,这是一种媒介意义上的自我审视,利于重建自我观念,促成新自我的形成。不管是外出子女“以看代陪”的“实践化”努力,还是空巢老人自我审视中的认知更新,其本质都是一种主动寻求“数字救济”的行为,唯有在这个维度上,代际关系才能达成暂时平衡与和谐。

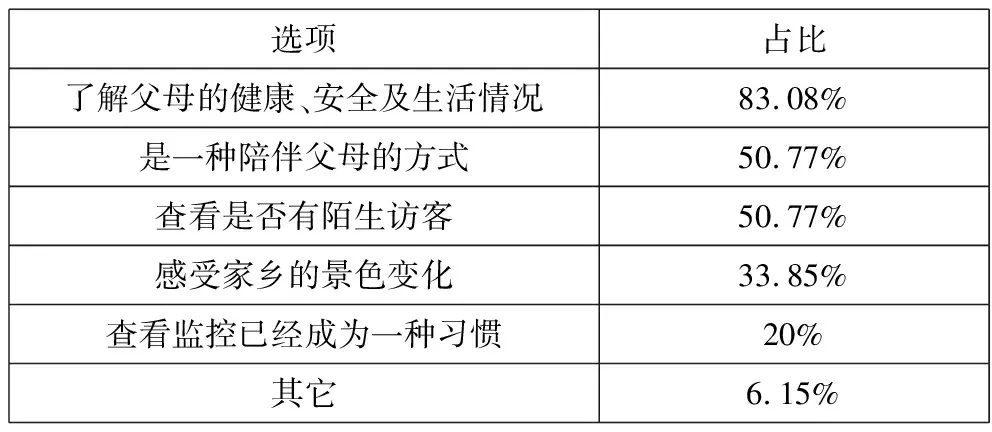

(一)“看即陪伴”:外出子女的心理代偿

被迫离乡带来的赡养缺位,是外出子女无法回避的现实问题。无疑,智能监控成为缓解子女赡养焦虑的临时性方案,可以暂时补偿因赡养缺位而带来的心理失衡。表2显示,外出子女查看监控主要源自对父母健康安危的担忧、弥补自己的陪伴缺位、关注陌生访客、感受家乡景色以及习惯性查看等原因。

表2 外出子女查看监控录像的原因

一项关于留守儿童智能手机使用的情感社会化研究中提出“数字代偿”概念,认为“智能手机从连接中介、网络文化和社交资本三维度分别为留守儿童提供间接性补偿、替代性补偿和移位式补偿,此‘数字代偿’机制使虚拟情境下的情感社会化成为可能”[46]。这与外出子女通过智能监控获得心理代偿的心理逻辑具有内在一致性。通过对外出工作子女的访谈可知,他们大多认可智能监控在赡养和陪伴方面带来的积极效用。

“虽然智能监控增加了子女和父母的联系频率,有一定的陪伴作用,但更多的是缓解了子女对父母的思念和牵挂,对空巢老人来说,他们更多的是处于被动关注状态,主动的感情诉求无法被满足。”(B7)

“智能监控让父母心理上觉得孩子离自己近了,另外,孩子可以随时看到自己的情况,不担心一个人在家出现意外时没有人发现,有了安全感。所以我觉得一定程度上能代替子女给予父母一定的安全感。”(B8)

可见,这种代偿心理是外出子女的一种自我心理调节机能,当现实中无法陪伴在父母身边时,通过智能监控这一中介物或替代物来弥补赡养义务的缺失,从而在心理上完成补偿。其效果显而易见,正如调研结果显示的那样,高达91.35%的受访者认为智能监控有助于增进父母和子女的感情。这是一种积极的、建设性的心理代偿,既能缓解心理冲突,也能促进代际关系协调。但对于这种心理代偿的无力感,也有人表示出了忧虑。“机器和智能设备始终是冷血的,永远无法代替充满复杂情感的人类。”(B50)这说明,智能监控始终只是临时性方案,一旦新的媒介形态所携带的技术新鲜感淡去,养老和赡养过程中的根本性矛盾随即浮出水面。

(二)“看见陌生的自己”:空巢老人的自我审视

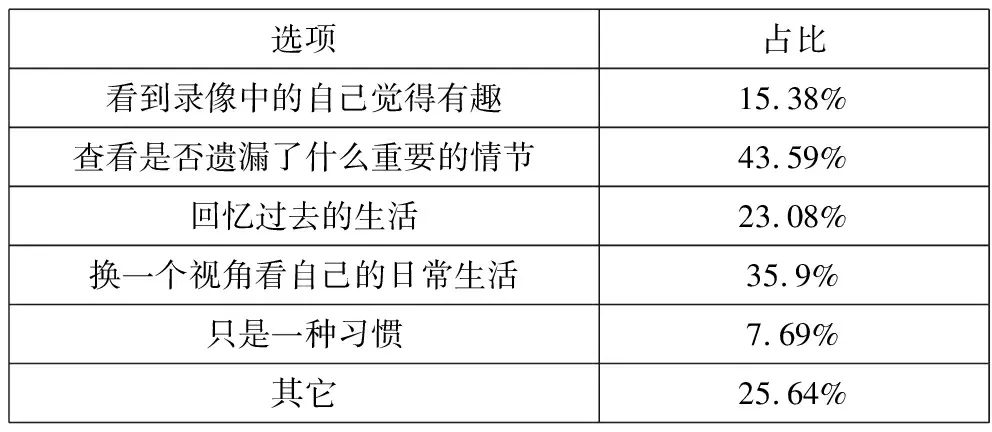

身处监控之下,农村空巢老人是否对监控录像中的自己全无兴趣呢?调研结果给出了意外的答案。所有受访农村空巢老人都在手机上安装了TP-LINK物联App或水星安防App,这两款App分别对应农村最主流的两个品牌的智能监控设备。自从安装智能监控,闲暇时间查看监控录像成为生活中的必备环节,其动机也因人而异(见表3)。

表3 身处监控之下农村空巢老人依然查看监控录像的原因

这种对“自我”的关注,与视觉时代对镜像自我的本能关注如出一辙。在智能监控构筑的媒介场域中,多重自我迭次登场又相互缠绕,形成不可调和的内在张力。农村空巢老人通过主动介入式的媒介实践,完成对自我的重新审视并重建了新的理想自我。

1.纯粹自我中的衰老焦虑

依据埃里克森的心理社会发展理论,老年人必须面对“自我调整对绝望感的心理冲突”[47](P.248)。以身体机能为主要构件的纯粹自我面临着必然衰老的巨大挑战,这种挑战经过智能监控的“如实”呈现,结晶为农村空巢老人心中的现代性病症。胡塞尔认为,一切意识体验都是从纯粹自我射出的或向纯粹自我射入的意向射线[48],纯粹自我“是一切触发和行为的中心”[49](P.88)。通过访谈可知,农村空巢老人普遍觉得监控视频中的自己比实际中的自己看起来更老,更落魄。

“我端着碗站在镜头中看起来像一个叫花子(乞丐)。”(A30)

“我看起来好矮,怎么这么矮……好老,好造业(可怜)的样子。”(A32)

“上身穿着棉袄,脚下还穿着拖鞋……春上(春天)农村还很冷,起来就直接这么穿着了。”(A33)

纯粹自我是“自己主动去体验、认识、感受世界的自我”[50],一旦自我审视过程被技术性地嵌入一个崭新的视角,农村空巢老人开始出现自我认知失调。当智能监控中陌生的自我形象与衰老的现实相叠加,熟悉的纯粹自我崩塌,智能监控记录的真实性因此被质疑。遗憾的是,手机中的“完美”自我和智能监控中的“变形”自我,都是技术主义的后果,对于这一切,农村空巢老人鲜有认知。这直接导致那个承载了主观与想象的纯粹自我的破灭,进而陷入到悲观的衰老焦虑之中。

2.经验自我中的养老焦虑

快速的人口老龄化和城市化,促使养老问题上升为时下关注焦点,并生发出普遍的养老焦虑。养老焦虑中蕴含着情绪的宣泄、被关注的渴望、弱者的抵抗以及代际协商下的权力关系[51],这种养老焦虑正是由经验自我中的低效能感所触发,它直接关联着对自我的感知和判断。在詹姆斯看来,“每个人的经验自我,就是它试图用‘我’(me)来称呼的一切”[52](P.291)。经验自我指涉着“我的感觉、我的情绪、我的行为、我的声望、我的儿女等等,我们对我们自己的感受和行为与我们对我们的东西的感觉和行为是非常相近的,它们之间具有一种内在的关系,都在一定的范围内影响着我”[53]。通过访谈可知,农村空巢老人的养老焦虑一方面来自对父辈养老经历的参照,另一方面来自对现实养老环境的消极期待。

“我父母那一代没有什么养老概念,就是自然衰老。也不存在退不退休,就是一直到干不动了,就歇下来。儿子都在身边,都有个照顾。不像现在子女都不在身边。现在的这些监控,还有一些养老的政策,在父母那个年代想都不敢想……”(A25)

“现在主要是靠自己,干干农活还能锻炼身体。对面的爷爷八十多岁了,还不是照样干活,身体好得很。子女不在身边,没有办法。之前七十岁已经老头老太太了,现在八十岁了还能干活。”(A27)

这是一套以传统式家庭养老为核心的养老话语,注重孝道和亲情慰藉,促发农村空巢老人从经验自我出发来判断失能化程度,以此钩织养老想象,从而触发养老焦虑。已有研究指出,应将家庭养老、社会养老和灵活养老[54]等方式结合起来,建构多元化养老模式。

3.媒介自我中的言行焦虑

回归到智能监控的媒介属性,除了应充分回应其带来的纯粹自我和经验自我的变化,更应观照其建构的新的媒介化自我。受好奇心、习惯性自我审视以及媒介神秘感的驱使,查看监控录像中的自己,成了农村空巢老人日常生活中的重要媒介实践。除了对衰老自我的无法接受,监控中是否有不当言行成为他们另一个关注的焦点。

“我跟老伴在监控里面吵架,吵了半个小时,儿子打电话来了,说你们为什么事吵架,吵了这么久,有什么意义呢。又把我吵(批评)了一顿。今后在监控下面还是要注意点,被人(子女)看到真是丑(丢脸)。”(A26)

“孙女放学在家,要玩手机,我犟不过,就跟她在道场(院子里)刷抖音,刷的时间有点长。晚上她妈妈打电话来了,把我们训了一顿,说我们一直在那玩手机。”(A29)

这些真实经历道出了农村空巢老人日常生活正在经受的媒介压力,对于监控中的言行,农村空巢老人既希望符合自己的想象,也应达到观者(外出子女)的期待。孙旭在论述微媒介中的自我镜像时指出,“这种自我镜像往往是表演性、自恋性、焦虑性、他人导向性以及目的性等的结合,折射出微时代作为主体的人必然在主动与被动、解蔽与遮蔽、虚拟与真实中建构自我的困境”[55]。

(三)“不约而同”:代际合作下的数字救济

作为新型代际关系的重要中介,智能监控已经超越其作为智能终端的物质意义,进入到意义更为深远的媒介意义和精神意义层面。因此,一旦从空巢老人和外出子女的单向度考察,抽离至关系视角,就会发现,智能监控在当下农村所扮演的角色,绝非中介与折中意义这么简单,其实质是来自老人和子女双方的一种亲情的“补救”或“救济”方式。本文用“数字救济”来描述这种代际关系。访谈中发现,虽然智能监控带来了新问题,但对其引发的代际关系的变化,大多予以积极评价。

“增加了亲情,儿女通过监控了解老人的健康、劳作、饮食起居情况,进行沟通和情感交流,多了一种沟通的渠道。空巢老人多了一种陪伴的方式,让老人感受到被重视、被关心。”(B43)

“提升老人在家的安全性,如有突发情况,可以及时发现。如果突发疾病,可以及时救治。这个很重要!和子女建立一种情感联系。子女对老人的关怀和关注,对于老人来说,也是一种寄托和安慰。”(A12)

这种数字救济对外出子女和农村空巢老人都有特殊意义:其一,作为“数字弱势群体”的农村空巢老人主动选择安装智能监控,主动将自己暴露在监控之下,从而让自己获得安全感,即是一种数字意义上的直接“自救”;其二,作为智能终端真正掌控者的外出子女,积极推进智能监控在农村的落地生根,以“视觉在场”代替“身体在场”,他们在查看监控录像上耗费大量时间,以视觉性来弥补赡养实践性的缺失,实则也是一场数字式的间接“自救”。至此,智能监控间接促成代际合作,并进一步拓展其数字救济的社会意义。

五、走向数字记忆:代际关系媒介化与代际记忆新格局

以数字化媒介为载体,以跨时空为基本特性,数字记忆逐渐成为代际记忆中的主体,促进了代际关系的媒介化进程,谱写了代际记忆的崭新格局。“在这种数字化积淀的记忆中,数据在对人类存在的场所进行着某种构建的同时,也变成了人类在世的表征以及某种自我确认的方式”[56]。访谈中,被问及“通过智能监控,您有没有看到什么记忆深刻的事情发生?”时,父母与子女双方的回答中温情与忧虑并存,欣喜与遗憾兼具,数字记忆中潜藏着复杂的记忆叙事。

调研和访谈发现,农村空巢老人和外出子女都有一种将监控录像中的情景与过往事件和现实境况建立关联的倾向,从而在记忆上形成在时间和空间上的互文;同时,在监控图像中现实场景的激发下,双方会生发出一种“想要参与其中”的强烈意愿,并在对关键图像的反复观看中激活现实的交往记忆和实践记忆;最后,双方在面对监控录像中的关键情节时,都会由点到面地对个人重要记忆做相似性勾连和细致复盘,呈现出数字记忆的连续性和整体性特征。基于此,本文将智能监控所制造的数字记忆概括为互文性数字记忆、施为性数字记忆和丛簇性数字记忆。

(一)互文性与数字记忆的激活

互文性数字记忆通过激活监控查看者的时间和空间想象来进行运作。在时间上,互文性数字记忆与成长过程中的时间节点、时序更替以及传统节日紧密呼应,记忆因此获得唯一性和历史感;在空间上,互文性数字记忆在城乡之间建立起浪漫的数字想象,并铺展成一种城乡同一化的记忆场域。这从受访者选用的时间和空间名词中,可以获得充分确知。

“夏天,父亲在院子里乘凉,孙子在院子里追莺火虫,跑来跑去,让我回忆起了童年。”(B52)

“春节家里来客人,或者亲戚时,通过监控可以看到家人们一起聊天的场景,会感觉很温暖,想象着自己在家应该也会很喜悦。”(B53)

“杀年猪的时候不能回家,通过智能监控让我感受到了那份年味!”(B60)

“看到父亲独自一人在家忙前忙后,形单影只,很是难受,也很无奈。真想让父亲跟自己生活在一起,相互照顾。但现实又很难做到。”(B61)

数字媒介是一个经过精心设计、系统化的互文性产品[57],从这个意义上而言,智能监控堪当存储数字记忆的绝佳容器。无论是“回忆形象”还是“回忆场景”,其核心都是将抽象的历史转换为具体可感的形式,最终形塑成具象化加以呈现,使之符合记忆生成的规律[58]。借助智能监控这一终端枢纽和监控录像制造的记忆场景,数字记忆在互文性的媒介场景中得到进一步扩充,“这种互文性以复调的方式增加了文本间对话的机会,形成文本间的相互指涉和相互影响。”[57]

(二)施为性与数字记忆的呈现

视觉读图时代对“看”的倚重往往带来对观看之实践意涵的忽视。对所见之物的描述性表达,构成言语反映功能的基本属性。但在言语的描述性功能之外,更应关注其施为性意义。可以说,数字媒介让我们重新关注交流与传播的施为性特征[59](P.8)。施为性强调从语言的实施行为的功能出发来把握语言特征。它不像语言的反映功能那样重在对事物的静态描述、反映和再现上,而是在主动地实施、创造和构建行为,因此是一种实践性的体现。简言之,施为性强调言就是行[59](P.8)。由此观之,空巢老人和外出子女通过监控录像“看见”现实场景,进而萌发“参与”的强烈动机,并促动他们做出“实践”想象,即是一种施为性的体现。

“智能监控下的画面,是父母生活的缩影,我们在监控下,会慢慢感觉自己融入了他们的生活,所以其中的每一件事都会让我们刻骨铭心。”(B62)

“在外地打工的父亲回家时,家人们激动地在院子里迎接,自己通过监控也跟着一起高兴。”(B67)

“通过智能监控,经常看见老人用那呆滞的目光看着摄像头,这是对在外子女们的深深牵挂,每次看见老人蹒跚的脚步,那是老人对生活的态度,坚持坚持再坚持!盼望着每年子女们回家过热热闹闹的春节!”(B49)

这些由监控录像观看带来的实践想象,构成施为性数字记忆的关键截面。其实,广泛意义上的施为性正是指“某种符号意义创造或带来某些行为效果的性质”[60](P.350-369)。应该看到,监控录像的图像本身既具有静观性也具有施为性,“图像本身作为施为的主体,其施为效果不受图像生产者和接受者所控制”[61]。施为性数字记忆的生成,印证了图像作为表意符号同样承载着一种施为性。图像不仅对观看内容和观看视野具有规约性,也对人的行为实践具有引导和规定意义。

(三)丛簇性与数字记忆的运作

双重编码理论(DCT)假设人们所有的精神再现(mental representation)都保留着某些其所源于的切身经历,这些经历分别由言语编码系统和非言语编码系统负责[62]。其中,非言语编码系统的表征单元称之为“象元”(imagen),指代“任何以非语言形式所感知的事物、事件以及情景的编码表征单元”[63]。象元之间的运作方式是整体性、连续性和丛簇性的[64]。以此反观数字记忆在代际之间的呈现方式,可以发现由点到面、从细节到整体的记忆复苏和联动是其基本特征,这与象元或者视觉系统的运行规则一致。因此,丛簇性数字记忆可以用于阐释智能监控带来的代际记忆新特性。在访谈中,双方常提及自己因为监控中的某个画面,而全面激活自己关于某个事件和场景的记忆,并勾起自己的思乡情绪和恋地情节。

“看到监控里四季的变化,联想到自己童年在院子里玩的场景,那时候有好多小朋友一起玩,好热闹,现在再也找不回那种感觉了。”(B52)

“我在监控里面看到的房子和景色与现实生活中完全不一样,虽然每天都生活在这里,但是从来没有从上面看过自己的房子,有一种陌生感,就像在电视里面看到的图像一样。我的祖辈之前也生活在这个地方,在监控里面看这个地方,会想到很多之前的事。”(A38)

很显然,这些数字记忆中承载着空巢老人和外出子女对父辈和故乡的思念及想象,从“熟悉”到“遥不可及”,记忆阀门一旦被开启,整体场景就以群簇化的方式全景呈现,这也是象元的相似勾连性的体现。

六、结论与讨论:智能监控的隐私边界与技术伦理反思

本文以智能监控这一终端新物种为研究对象,通过探查其在代际连接中扮演的重要角色,最终将其锚定在“新媒介”这一理论框架之内。通过对鄂西W村的实证调研发现,作为媒介的智能监控在部分农村地区的接受和普及,有着复杂的社会动因,它不仅依托多重心理机制有效缓解了养老焦虑和赡养焦虑,也建构了以数字记忆为核心的代际记忆新格局。

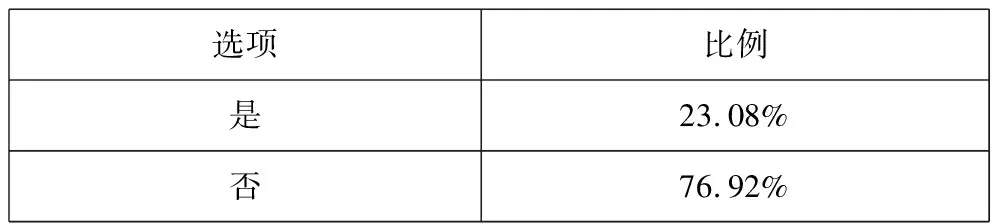

在智能监控被普遍接受和叫好的过程中,仍有一些问题处于悬置状态。如,谁主导了这场智能监控入户“运动”?生活在智能监控之下的农村空巢老人,内心世界到底是怎样的?调研过程中的两组数据,具有提醒和启示意义。

表4 对监控下是否存在“被监视”压力的认知

本文的调研数据显示,23.08%的人存在“被监视”的压力,“如果不是因为这是子女安装的监控,可能会觉得更在不自在。”(A19)这说明,对于突然进驻日常生活的媒介之物,农村空巢老人既无法做到完全无视,亦无法做到坦然共处。换言之,他们还未与新的媒介之物融为一体。纵然他们深知,这一媒介物携带着天然的善意,是技术意义上的救赎者,但仍难扫除内心的数字压力,并坦然表露对这种处境的顾忌和忧虑(见表5)。

表5 对导致“被监视”压力原因的认知

数据显示,之所以存在“被监视”的压力,主要源自对个人隐私暴露的担忧、被监视的不安感、对自己行为的不确定以及一种无法满足他人期待的焦虑。这从侧面提醒我们,应该审慎地处理新的媒介事物所带来的两面性后果,而不应在这场跃进式的数字“运动”中丧失辩证的眼光。新的媒介事物“打破人与人之间固有、恒常、稳定的伦理关系,这就是技术伦理问题的实质所在”[65]。对智能监控的技术伦理反思,可从两方面进行把握。

其一,空巢老人作为特殊媒介客体,未建立可参照的伦理关系样本。智能监控在媒介意义上的延伸和发展,以及它与空巢老人的必然“相遇”,赋予智能监控新的技术伦理维度。这一维度与传统意义上智能监控的公共性和技术取向相差甚远,突破了原有的技术伦理分析框架。智能监控在家庭空间以及代际关系中的应用,其生成的伦理争论势必关乎个人隐私以及被凝视的压力。新的媒介技术“改变了周围的环境,创造了新的本体论空间”[66],并在人与技术的交锋中,改变传统技术伦理逻辑推证的基本路向。究其缘由,在于媒介客体发生了根本变化,农村空巢老人在智能监控应用场景中的强势出场,对传统技术伦理体系具有颠覆意义。技术伦理的基本范畴既包含对人与技术间伦理关系的思考,又涉及到对技术伦理主体的界定及其道德特性的思考[67],这也间接回应了围绕技术伦理实现的双重性内涵:(技术伦理)既体现为人与技术间的应然性关系在实践中的落实,又意味着关系双方所应扮演的角色在行动中的彰显[67]。

其二,智能监控作为新型媒介事物,尚未形成与之匹配的技术伦理。无疑,新兴技术的伦理将会影响人类社会的当下状态和未来发展形态,对其伦理分析由此变得颇为重要[68]。新的媒介事物进入日常生活势必遭至苛刻的眼光,这是其难以逃避的宿命。延森指出,“新的媒介在给社会中交流与传播的角色涂抹上一层理想主义色彩的同时,也往往带来了针锋相对的观点”[59](P.3)。正如身处智能监控之下,人们内心偶尔涌动的不安和压力,这似乎是面对养老焦虑和赡养焦虑过程中必须付出的伦理代价;与之相对的是,那种可以更好地洞察和解释“人与新媒体永恒技术张力”的伦理体系也尚未完全建立。技术伦理是在现代技术活动急剧扩张以及技术对人类生活全面渗透的背景下,对人与技术之间的应然性关系进行的哲学反思。未来应充分观照农村空巢老人的数字焦虑,在“合规律性”与“合目的性”中寻求技术伦理的差异性和谐[65],从而为农村空巢老人构建更加和谐的数字化养老环境。

注释:

①来自课题组于2022年2月至6月面向鄂西W村收集的《农村智能监控使用情况调查问卷》数据。

②留守老人和空巢老人具有不同的概念内涵。留守老人是指那些因子女长期离开户籍地进入城镇务工或经商或从事其他生产经营活动而在家留守的父母;空巢老人是指无子女或子女不在身边独自生活的老人,可以划分三类:被迫空巢、自愿空巢、无奈空巢。两者经常混用。因W村无空巢老人相关政策,此处引用该村留守老人政策文件,以作参考。

③来自中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第49次中国互联网络发展状况统计报告》数据,http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0401/c135-5314.html,2022年2月25日。