城市高密度条件下的中小学景观与建筑复合化设计策略

2022-10-12马辰龙

马辰龙

(华南理工大学建筑设计研究院有限公司,广东 广州 510640)

1 背景介绍

2018年1月,由深圳市规划和自然资源局福田管理局主导发起了“新校园行动计划”,以深圳城市化进程中对于高密度校园的爆发式需求作为背景,对于新时代、新需求、新条件下的中小学校园的空间范式进行探索和创新。紧接着,将福田区亟待开展设计的8所中小学和1所幼儿园项目协同,创新地采用“8+1”建筑联展的形式进行设计竞选[1-2]。对新时代城市高密度条件下的中小学设计提供可参考的“福田样本”[3]。

2 高密度条件下的校园外部空间所面临的问题

城市的快速发展造成校园用地局促、紧张的局面,以深圳为例,未来5年就会新建和新提供74万个学位。用地的限制、学位的暴增等都会对设计造成很大影响。如何在学位和现行规范的双重压力之下,创造一批高品质校园,如何通过更新观念、创新校园空间来满足教育改革需求,并在美好的校园环境中塑造学生的未来价值观,是现实中高密度校园设计所面临的挑战。高密度条件下校园实践中外部环境所面临的问题主要包括以下3个方面。

2.1 室外绿化场地的缺失

根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》,绿化场地包括集中绿地、零星绿地、水面、供教学实践的种植园及小动物饲养园,学校绿地率不低于35%,其中几种绿地率不低于15%。然而标准中的这一绿地率指标在高密度的校园中很难达到。

2.2 活动场地条件的限制

根据现行规范[4]:中小学一般需按照学校规模班级数量布置200,300,400m的标准环形跑道,且还需布置一定数量的球类场地,各种活动场地的长轴宜南北向布置。此外,出于降低噪声影响的考虑,各类教室的外窗与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的距离不应小于25m。综上所述,运动场地从数量、尺寸、方向、间距等方面均受到严格限制,这也会进一步影响和制约建筑实体空间的占地面积。

2.3 既有建成环境的影响

场地周边的建成环境一定程度上已经被各类建筑占满并且稳定难以改变,因此新建或改扩建的中小学只能在“夹缝中求生”。如果再综合考虑消防、规划、日照等退缩问题造成的与周边建筑的间距控制,整个场地面积又会因此有很大一部分不可使用。如何在有限的空间中,最大限度地减少退缩间距,是需要设计师甚至于上位规划部门共同努力并尝试突破的。

3 校园景观对于中小学生健康的重要性

中小学校园空间是少年儿童学习和成长的关键性场所,孩子们大部分时间都是在学校里度过的。国内外相关研究表明,学校的户外活动有助于学生提高学业成绩和预防潜在疾病;充分的阳光接触和绿化景观也有助于学生的近视防控及身心发展[5-7]。

因此,从校园设计的视角来讲,如何营造一个健康舒适的室内学习环境和室外活动空间对于中小学生来说非常重要。一方面,在有限的时间和空间中,如何最大化地实现“化零为整”和“资源整合”进行复合化设计;另一方面,在保证少年儿童身心健康发展的前提下,如何依据不同年龄段学生自身的特点和需求进行室内外的均衡化设计。

4 景观与建筑复合化的中小学设计策略

“高密度校园”是属于我国城市化进程中的特有产物,在西方发达国家与之相应的案例较少。因而,此次展览中所展示的案例及其所反映的现实问题,以及在此基础上探索出的解决思路显得弥足珍贵。

4.1 景观垂直化:立体绿化

建筑师路易斯·康说:“学校开始于一棵树下。”从几千年学校演变的历史来看,学校最本质的原型就是一群人在一棵树下的交谈,或者说一棵树与一群人就是学校最基本的细胞[8]。立体绿化的设计在校园中并不罕见,早在2014年Open事务所的北京四中房山校区的设计中便提出了“田园校园”的概念[9],并在近几年的教学和使用过程中得到好评。在有限条件下,绿化布置应尽量直接与建筑结合进行,根据它们所处的位置不同,主要分为以下几类。

4.1.1 屋面及立面绿化

石厦小学设计了垂直贯通整个校园的连续屋顶坡道,连接位于不同高程的地面。其中,既可以容纳稻田、花圃、菜地、果园等生态景观,又与广场、剧院、跑道等实体功能一起实现将自然环境与活动场所的紧密结合。

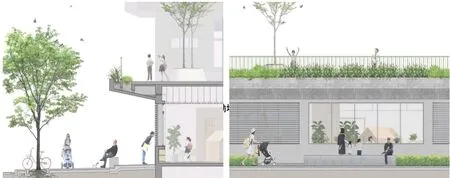

新洲小学的设计中,东意建筑团队以“叠园”为设计理念进行立体绿化设计,其中沿街立面进行了以横线条为主的设计,并在此基础上对与绿化紧密结合的构件进行了细部构造设计,从而有利于立面覆土、种植、排水等(见图 1)。

图1 新洲小学立面绿化设计分析图、剖面及实景(图片来源:东意建筑)

4.1.2 室外平台绿化等

在红岭实验小学实践中,在校园建筑之间留出满足规范的教学用房日照间距,并设计成2个山谷状的立体绿化庭园。层叠的水平街道平面在“山谷”之中错动,营造一个绿化与光影交织的儿童活动场所。此外在山谷之间的连接楼梯和平台之上也点缀着成组的绿化,最大限度地利用景观绿化空间。

4.1.3 场地绿化保留

人民小学项目位于城市中心地带,20年前随着场地的厂房搬迁而形成一片空地,之后被绿化覆盖成为一片茂密的树林。为了保留这一片完好的树林所记录的场所记忆,进行了针对性的设计思考和策略运用:建筑体量围绕场地周边布置;用掏空手法塑造半户外空间;屋顶被充分利用成为主要的运动场地;而环绕树林的跑道架空以减少对地面的影响。

4.2 内外流动化:空间渗透

流动空间或者“灰空间”的介入可以促使建筑实体与外部空间的相互渗透、相互交流,也有利于其主要使用者——学生在课间可以更加自由地奔跑、活动。红岭实验小学将这一策略应用到极致,在地面设计时结合地下空间及高差地形构建了开放式地景公园;用鲜亮黄色点缀的“洞穴式”装置;半开敞的可供游憩的架空层。突破了传统学校中草地和运动场的单一性,增强了校园室外空间的丰富性和变化性,形成让人耳目一新的立体游园场所。

4.3 气候适应性:在地生态

深圳地处我国的夏热冬暖气候区,因而在建筑和景观结合时也需要充分结合当地湿热的气候特点以及场地的微气候特征进行设计。事实上,气候适应性是在前述两种策略基础之上的更高要求,如立体绿化的配置应当遵从地域特征,选取喜阴、耐湿、抗热的亚热带植物种群;过渡空间的设计也应结合气候特征,选取有利于自然通风、遮阳散热、海绵校园等设计手段,如天井、通风廊、遮阳板、雨篷、可渗透地面等。

此外,中小学校普通教室冬至日满窗日照不应少于2h的标准,因而从设计伊始就应当将日照条件和周边建筑的影响作为方案发展的基础。如临界工作室的福田中学方案就将宿舍体量布置于南侧,而教学区放置于北侧,以避免北侧场地周边的建筑体量所造成的日照遮挡;并利用日照模拟分析以控制和调整教学楼的高低错落的体型变化,从而保证主要的普通教室和学科教室均能满足规范的基本日照要求[10]。

4.4 功能最大化:叠合空间

因为场地条件的限制,本次展览中某中小学案例的建筑密度甚至达61%,突破了以往中小学30%~40%的规定。建筑密度的增加最直接的影响就是景观活动用地的减少,因而需要以垂直叠合的空间混合模式来应对用地集约,实现功能的最大化。如在土木石建筑的红岭中学(石厦校区)方案中将校园东侧的田径场抬起,并与下部室内的体育馆、报告厅等功能相叠合,形成包含多种运动、游憩、活动等在内的立体空间。

4.5 布局最优化:体量扭转

场地的限制条件会使一定长度的建筑体量和尺寸限定的运动场地无法正常布置,必须通过扭转或者变形的方式实现布局最优化。在福田中学的设计中,设计师始终面临着建筑体量和运动场摆不下的问题。临界工作室的方案直接将运动场扭转了15°,整体布局也与之相顺应,从而有效解决了用地限制的问题,并因此获得了一些可供利用的积极的边角公共空间。

4.6 退距最小化:边界共享

场地有限的条件还会使其与城市外部空间相连接的边界都被占满,展览中的案例不少都突破了传统规范或规定下的建筑退线方式,通过减少退距,增强校园与城市的联系,并且将学校的文体设施与周边居民合作使用,从而实现了中小学校与周边社区的“边界共享”。新沙小学利用“骑楼”的设计手段替代围墙的功能,使学校与城市的关系更密切。“骑楼”空间也可为学校外围短暂停留的居民和接送孩子的家长提供遮风避雨、遮阴蔽日的场所(见图2)。

图2 新沙小学边界处的“骑楼”设计(图片来源:一十一建筑)

5 结语

崔愷院士在2020年中国建筑学会学术年会论坛中致辞:“新校园行动”所反馈的问题在我国城市发展中有广泛的代表性,深圳的空间缺少,其他城市也正在或将要面临不能随意发展的局面。存量发展、在有限空间内发展、精致化发展,实际上是一个总的趋势。少年儿童是肩负着祖国建设和发展的未来一代,对于他们的生活、学习、娱乐、活动场所进行更精细化的设计也势必成为一种趋势。这不仅是城市化进程中所面临着的社会问题,而且包含着成人对于孩子们的人文关怀,促使他们可以在健康、安全、包容、绿色的中小学校园环境中迈向未来。