曹雪芹名“霑”字“梦阮”的关合

2022-10-11张志

张 志

(成都农业科技职业学院 通识教育学院, 四川 成都 611130)

张宜泉《春柳堂诗稿》的“七言近体”部分,有一首著名的《题芹溪居士》诗,其题下有双行诗注云:“姓曹名霑字梦阮号芹溪居士其人工诗善画。”[1]105其诗其注都是人们全面认识我国伟大作家曹雪芹生平经历的重要文献资料。但是,一则由于曹雪芹“名霑字梦阮”之说仅见张宜泉《春柳堂诗稿》,而曹雪芹生前的其他朋友,如敦氏兄弟等却都未曾在诗文中提及曹雪芹有此“字”;二则,又因为“霑”与“梦阮”之间似乎毫无内在联系,故许多学者认为张宜泉的题下诗注是一种“错述”,“梦阮”不是字,而应该是号,如周汝昌先生①[2]40、刘世德先生②[3]360、詹健先生③[4]等都持此观点。也有学者认为“梦阮”是后来曹雪芹的改字,如吴恩裕先生④[5]106,崔川荣先生⑤[6]99等。虽然崔川荣先生不同意“‘梦阮’一词的涵义与‘霑’字的意义毫不相涉”[5]106的观点,并论证说:“‘霑’字不仅有‘霑恩’的意思,也有‘霑醉’的意思。……故以为曹雪芹由‘霑恩’转到‘霑醉’上来,直接改字为‘梦阮’,名、字同样是相协的。”[6]94对詹健先生文中“即使是改字,‘名字相协’的规则也是要严格遵循的”[4]疑虑有所回应,但此说似乎仍然难以让人释疑。近来崔先生又有新论:“《种芹人曹霑画册》的发现,为学界解决曹雪芹名‘霑’字‘梦阮’不能相协的疑案提供了实物资料,从而获悉在‘霑’与‘梦阮’之间原先还有一个‘润周’作为过渡。”[7]唯因“闰(润)周”与“阮籍”之间关合勉强,仍是由“霑恩”“霑醉”而改字“梦阮”,故此新说同样也有不能完全让人释疑之处(《画册》的真实性也存在争议)。因为周汝昌先生早就针对这种思路提出过批评:

但此说是大可怀疑的。名、字之间,照例有典籍字句意义上的关联。“霑”若与“梦阮”勉强寻“联系”,则只有这样:

霑与“霑醉”一词有关,由“醉”想到“醉人”,再由“醉人”想到晋朝嗜饮的阮籍。然后乃取“梦阮”二字为“字”以“关合”霑名。

但在封建时代,自古未闻有如此取字之例。这太曲折了!也太牵强了![8]233

周先生的“这太曲折了!也太牵强了”的质疑是合理的,这样的解读确实显得有些“曲折”而“牵强”。

还值得一提的是,陈毓罴、刘世德二位先生曾在《曹雪芹画像辨伪》一文的一个注释中提到了曹雪芹名、字、号的关联问题:

还可附带指出,曹霑,字梦阮,号雪芹、芹溪、芹圃,这三者之间也是相关联的。他的字和号的联系,仍然是《吕氏春秋·本味》上的“云梦之芹”。云梦本为两泽,在江南者曰“梦”。“梦阮”之“梦”,实际上是语义双关。至于他名“霑”,显然和“雪芹”之“雪”有联系,取“瑞雪普霑”之意。“雪芹”两字出自苏辙的《新春》诗:“佳人旋贴钗头胜,园父初挑雪底芹”。[9]163

二位先生虽然认为曹雪芹的“名”“字”“号”“这三者之间也是相关联的”,但实际上却只解释了“字”和“号”的联系以及“名”与“号”的联系,即认为“梦阮”是与“雪芹”“芹溪”“芹圃”相关联,名“霑”是与“雪芹”有联系。但遗憾的是,仍然没有论及“名”与“字”的关联,即名“霑”与字“梦阮”的联系。这或许是二位先生此文的本旨不在此之故吧,亦未可知。

因此,曹雪芹名“霑”字“梦阮”的关合,需要新的证据来支持,否则人们的质疑是不会消除的⑥。

一、“沾藉”一词的出处

张宜泉说曹雪芹“姓曹名霑字梦阮号芹溪居士”,介绍曹雪芹其人姓、名、字、号,秩序井然,一丝不乱。因此,一般来说,“梦阮”不会是“号”,应该是“字”,否则“号芹溪居士”就无法处置,显得重复。故,“梦阮”一定是“字”。

如果是“字”,第一个要解决的问题就是“名、字相协”的问题。那么,“霑”名与字“梦阮”关合吗?回答应该是肯定的:有关合。只是这种关合不是人们过去熟知的“霑醉”与“梦阮”的“勉强”联系罢了。

窃以为,这关合似来自于“沾藉”一词。“沾藉”一词比较生僻,不大常见,但直到乾隆年间仍有运用。且对曹家来说,这个词或许也并不陌生。因为,汤显祖的《牡丹亭》中就有“沾藉”一词。《牡丹亭》第三十二出《冥誓》有“锁寒窗”一曲,其曲云:

〔生〕恨孤单飘零岁月,但寻常稔色谁沾藉?那有个相如在客,肯驾香车?萧史无家,便同瑶阙?似你千金笑等闲抛泄,凭说,便和伊青春才貌恰争些,怎做的露水相看仳别!……[10]145

曲中“寻常稔色谁沾藉”一句就出现了“沾藉”一词,意似为“沾惹”[11]174。曹家人对《牡丹亭》应该是不陌生的,曹家有家班不说,曹寅是戏曲行家,别人不知此词,曹家人耳濡目染,应该对“沾藉”一词不会生疏。

而且,与曹寅有交集的陈维崧也有一首《贺新郎·饮范龙仙斋头感旧并示王升吉五用前韵》词用到了“沾藉”一词。该词下阕有句云:“草没吴宫人去久,算堂前、燕子无存者。罗襟酒,任沾藉。”[12]1551想来曹家人对陈维崧词也不至于一无所知。

另外,此词在明清两代都有人使用。明代李开先在一篇“序”中即提到此词:“其嗣长号古园者,以都吏累官武定别驾,去吾章近,亦得沾藉余波,古谓河润九里者也。”[13]487乾隆时人董秉纯的《杨华赋》中也用到此词:“绵绵浮浮,拂拂霏霏,或离而聚,或坠而齐,乍联翩以惹蜨,亦沾藉乎尘泥。”[14]110

看来明清时都有使用“沾藉”一词的用例。而且,此词还出现在曹寅朋友的词句中,这对曹家人来说,也就具有了不一般的作用,即曹雪芹的长辈对“沾藉”一词就不至于如一般人那样感到陌生了。

虽然上述诸例中的“沾藉”都不是写作“霑藉”或“霑籍”,但是,“沾藉”二字是可以通假为“霑藉”和“霑籍”的(下详)。如果这两种通假用法中的任何一种能够成立的话,这一词语就把曹雪芹的“名”与“字”关合起来了:

“梦阮”者,即梦“阮籍”是也。怎么就“梦阮”了呢?原来是“霑(沾)”与“沾藉”一词中的“藉(籍)”有关联。由“沾藉”自然就联系到了“阮籍”(或写作“阮藉”,下详),而无需像“霑醉”一词那样,“由‘醉’想到‘醉人’,再由‘醉人’想到晋朝嗜饮的阮籍”,很是曲折。曹霑的名“霑”也就可直指其字“梦阮”了。“梦阮”中的“阮”指向“阮籍”是没有一点问题的,曹雪芹自己就是这样认识理解的。如在《红楼梦》第四十八回,写到林黛玉教香菱学诗时,有一段林黛玉的话,让香菱先读王维五言律诗一百首,再读老杜一二百首七言律,次再读李白七言绝句一二百首,“然后再把陶渊明、应瑒、谢、阮、庾、鲍等人的一看”[15]665,就不愁不是诗翁了。林黛玉这段话中提到的“阮”即是阮籍。可见,“阮”就是指“阮籍”,“梦阮”就是表达对阮籍的崇敬之情。

要之,“沾藉”一词使曹雪芹“名”与“字”的内在联系就显得非常自然、紧密了,其关合度也显得非常高,完全符合古人“名、字相协”的命名规律。如此,则曹雪芹“名霑字梦阮”的事实似就无可怀疑了。

二、“沾”“霑”和“藉”“籍”的互通

那么,《牡丹亭》和陈维崧词《贺新郎》以及其他作品里的“沾藉”可以视为“霑籍”吗?这种可能性是存在的,也是可以做出这样的分析的。

这是因为很多情况下,“沾”与“霑”同,“藉”与“籍”通。

(一)“沾”同“霑”

例如:《中华字海》:霑同“沾”,浸润。《诗·小雅·信南山》:“既霑既足,生我百谷。”[16]1495王力著《同源字典》:楚辞离骚:“霑余襟之浪浪。”注:“霑,濡也。”字亦作“沾”[17]616。

《辞海》:沾,通“霑”[18]1762。“霑”是“沾”的异体字[18]4582。《汉书·司马相如传》:“怀生之类,沾濡浸润。”《史记》作“霑濡”。《辞源》:霑亦作“沾”[19]3338。《国语·齐》“霑体涂足”,《晋书·潘岳传·安身论》:“沾体涂足”。

(二)“藉”通“籍”

又,其他“藉”“籍”互通的用例还有:《韩非子·外储说左上》中“故籍之虚辞则能胜一国”句,萧旭校补举“《类聚》卷93引作‘故藉空辞则能胜于一国’”,以为“‘籍’读为‘藉’”⑧[23]157。《大唐西域记》序:“法师自幼迄长,游心玄籍。”季羡林等校:“《中本》籍作藉,古可通用。”⑨[24]23-24敦煌本《燕子赋》:“阿你逋逃落籍,不曾见你膺王役。”黄征等校注:“籍,原录作‘藉’。按,敦煌写本‘藉’、籍不分,尤多作‘藉’。此乙卷作‘籍’,因据改。”敦煌本王梵志诗:“四海交游绝,藉帐便除名。”项楚校:“‘藉’当作‘籍’。‘籍帐’指户籍簿、花名册。”

综上,“沾藉”二字即可视为是“霑籍”二字。

(三)阮籍写作“阮藉”的实例

更重要的是,在古籍中,确实有把阮籍写作“阮藉”的众多实例。也就是说,即便“沾藉”只通假用如“霑藉”,“沾藉”一词也可指向“阮籍”,因为“阮籍”又常被写作或刻写成“阮藉”。

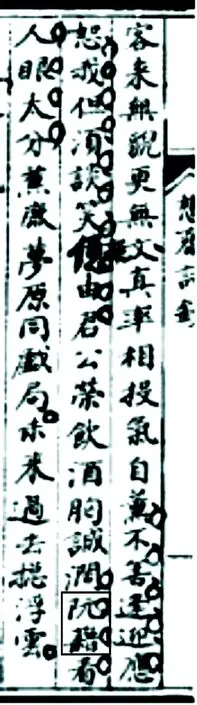

敦敏的《懋斋诗钞》抄本有《客来》一诗,其中一句云:“公荣饮酒胸诚阔,阮藉看人眼太分。”阮籍写作“阮藉”。见图1。

张宜泉的《春柳堂诗稿》也是显例。张宜泉是曹雪芹“名霑字梦阮”身份信息的唯一发布人,他的《春柳堂诗稿》刻本中,阮籍即作“阮藉”,见《四时闲兴·其八》诗。诗中有“碓让廉颇羞喜饭,才输阮藉愧称兵”[1]113句,阮籍刻写作“阮藉”。见图2。

图1

图2

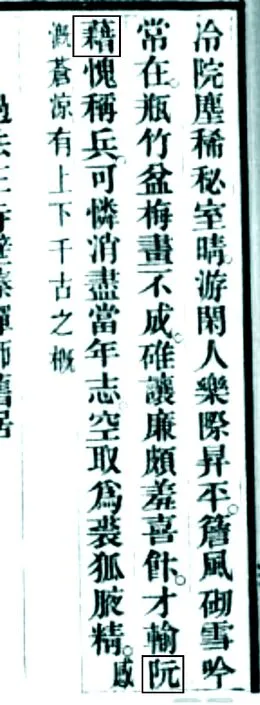

另外,在《红楼梦》的诸抄本中,也是“阮籍”与“阮藉”互用。在第二回“冷子兴演说荣国府”中,有一段文字提到了阮籍。作“阮籍”的本子有甲戌本、戚沪本、戚宁本、蒙府本、舒序本、甲辰本(梦觉本);作“阮藉”的本子有己卯本、庚辰本、列藏本、杨藏本(梦稿本)。基本上是平分秋色。又,收入《钦定四库全书》第1085册的宋代田锡的《咸平集》“卷七”古赋《春云赋》里,有“或梁朝古寺,水映疏篱,或阮藉啸台,雨吹半日”[28]0406句提到阮籍,也写成“阮藉”。见图3。

图3

这就充分地证明了一点:在古籍中,藉、籍两字可互用,“阮籍”与“阮藉”互用。阮藉就是阮籍,反之亦然。

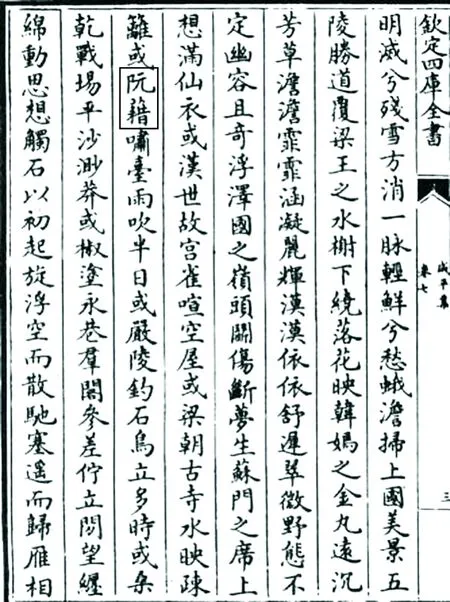

不仅如此,民间至今(2010年)还有将阮籍写作“阮藉”之例,如在阮籍的家乡河南省尉氏县,人们在“阮籍啸台”遗址处所立的碑上[29],即有两处碑文是如此写法(见图4)。可见,“阮籍”与“阮藉”互用的这种习俗,一直保留到了今天。

图4

这里,张宜泉的《春柳堂诗稿》特别值得注意,是“阮藉”而非阮籍,这就非常有意思了。虽然它是刻本文字,但有没有这种可能性,即“阮藉”二字就是底稿字样?也就是说,张宜泉就是将阮籍写作“阮藉”的,因为藉、籍两字本就可以互用。

可见,“阮籍”被写作或刻写成“阮藉”是无法否认的客观事实,它们被互用的情形是客观存在的。

要之,《牡丹亭》和陈维崧词等作品中的“沾藉”一词可视为“霑籍”的通假、互用。即便只是“沾”通“霑”后的“霑藉”的通假用法,唯因“阮籍”也被写作或刻写成“阮藉”,故曹雪芹“名霑字梦阮”的名、字也都是具有内在联系的。如此,则知曹雪芹“名霑字梦阮”也就名正言顺了,完全符合古人命名需“名、字相协”的传统规律。

三、他字或自字

“梦阮”是曹雪芹的字被确认以后,那么,另一个问题也就随之而来,即“梦阮”这个字是父母给他取的呢,还是曹雪芹后来自己的改字?这两种可能性似乎都不能排除。

如果像周汝昌先生那样将“霑”视为是“取‘霑洽’‘霑溉’‘霑霈’义,是因久旱喜得甘霖而取名的”[8]233话,那么,“梦阮”就不大可能是“曹雪芹的长亲给他取”[8]233的,而应是曹雪芹后来自己的改字。

但是,如果我们把寻找“霑”与“梦阮”内在关合的出处,从所谓的曹家取名、字是源自于在儒家经典的名句里的传统思路中扩展开去的话,那么,联系到曹家也是“诗礼簪缨之族”,也是诗书传家的文化世家,则曹家人在给后代取名、取字时,从儒家经典之外的典籍中去寻找来源的可能性就不能排除。曹雪芹的爷爷曹寅就喜欢戏曲,也写有戏曲,又养有戏班。而且曹寅的诗词创作又受到过陈维崧的影响,他对陈维崧词也应该不会陌生。那么,由于曹寅的这种家风影响所及,则曹雪芹的长亲由《牡丹亭》中“寻常稔色谁沾藉”之句给他取“名霑字梦阮”的名和字,或者由陈维崧《贺新郎》词中的“罗襟酒,任沾藉”之句给曹雪芹取“名霑字梦阮”的名与字,不也是很正常合理的事吗?

当然,更有可能性的情形是,“字梦阮”还是曹雪芹后来自己的改字。从小说的描写来看,作者曹雪芹喜欢《牡丹亭》,使用过《牡丹亭》中的元素营造小说情节。因此,曹雪芹对“寻常稔色谁沾藉”之句恐也不会陌生。他由此而给自己改字为“梦阮”也就不会让人感到意外,因为曹雪芹对阮籍其人也是很赞赏景仰的。

与此相类似的一个例子,是黄一农先生揭示出来的高詠字阮怀:“惟以纳兰成德的忘年交高詠为例,其人‘食贫励学,屡踬名场,年近六十,始贡入太学’,他就字阮怀,此与‘梦阮’之寓意同出一辙,且似非尊长所取。”[30]398由对阮籍的崇敬而取字“阮怀”,此可与曹雪芹改字“梦阮”对看。不过“詠”与“阮怀”的关合似乎还不如“霑”与“梦阮”来得紧密,但这也并不妨碍高詠为自己改字“阮怀”。

曹雪芹选取“梦阮”作自己字号的理由,学者们已经有了较多的相关论述,其中詹健先生的论述最为全面,可以参看,此不赘述。不过,需要澄清的一点是,既然已经找到了“霑”与“梦阮”之间“名、字相协”的内在联系,那么,詹健先生的顾虑——“梦阮是改字的话,仍然改变不了无法与‘霑’关合是事实,所以这种可能性也完全可以排除”[4]——是否也就可以打消了呢?

要之,曹雪芹似有充分的理由因“名霑”而改字为“梦阮”;当然,长亲取字“梦阮”的可能性也不能排除。

四、结语

毋庸讳言,《牡丹亭》的几种早期刻本文字都是“沾藉”而不是“霑籍”,陈维崧的《贺新郎》词以及其他作品中的文字也可能都是如此,这是非常遗憾的。如果它们的文字就是“霑籍”字样,或者哪怕是“霑藉”也好,那本小文就没有了存在的意义,因为“名霑字梦阮”的联系关合显而易见,不必再多此一举浪费笔墨。但实际情况却并非如此。不过,这从反面来说,也就使拙文具有了辨析一番的必要了。

“沾藉”二字是可以通假为“霑藉”或“霑籍”的,这就意味着我们至少已找到了一种曹雪芹“名霑字梦阮”的“名、字相协”的内在联系,对人们认识张宜泉的诗注是有所裨益的。

注释:

① 周先生说:“字梦阮之说不确。‘梦阮’与‘霑’,毫无联系,绝非表字。”见周汝昌:《红楼梦新证》,人民文学出版社1976年版,第40页。

② 刘先生说:“他把‘号梦阮’错当成‘字梦阮’了。”见刘世德:《红学探索——刘世德论红楼梦》,文化艺术出版社2006年版,第360页。

③ 詹先生说:“而梦阮是改字的话,仍然改变不了无法与‘霑’关合的事实,所以这种可能性也完全可以排除。”见詹健:《由“梦阮”说开去》,《红楼梦学刊》,2013年第3辑,第122页。

④ 吴先生说:“可见雪芹是心仪阮籍这人而要以他为楷模,因此他才自字‘梦阮’的。”见吴恩裕:《曹雪芹丛考》,上海古籍出版社1980年版,第106页。

⑤ 崔先生说:“曹霑,……约三十岁左右改字‘梦阮’。”(重点号原有)见崔川荣:《曹雪芹名和字异说》,《红楼梦研究辑刊(第七辑)》,上海市作家协会·华语文学网2013年版(纸版),第99页。

⑥ 仅凭“名霑字梦阮”的所谓名、字不协之理由,就否定张宜泉《春柳堂诗稿》可靠性的相关论述,因其缺乏依据,故不在本文的讨论范围之内。