预修净土与接引往生

——西夏阿弥陀版画及其图像解读与思考①

2022-10-11吴雪梅陕西师范大学历史文化学院陕西西安710119

吴雪梅(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

西夏时期阿弥陀信仰流行,其中黑水城地区出土的佛教艺术品中有大量反映阿弥陀净土信仰的作品,这些作品对于我们了解西夏净土图像以及净土信仰的发展具有重要的参考价值。针对黑水城出土的阿弥陀来迎作品,张元林、何卯平均对其进行过信仰内容与艺术图像的研究,如张元林总结了西夏人净土信仰的三个特征:重视阿弥陀佛的现前来迎、重视往生者自身的灵魂化现、重视具体的个人往生。何卯平则以黑水城阿弥陀来迎绢画为研究对象讨论“西方三圣”“与愿印来迎”范式的流行问题。另外闫中华、田孟秋分别从艺术史的角度对来迎图中的华盖、服饰作了图像分析,认为黑水城的来迎图具有多元化的装饰特征。近期,笔者在整理黑水城出土的版画作品中也发现另外四件表现西夏阿弥陀来迎与净土的版画,其编号分别为俄TK244、X.2478、Инв.№7564与Инв.№763,包括西夏文与汉文两种,样式构图不尽一致,但均置于《佛说阿弥陀经》卷首,以扉画的形式流传。

从图式来看,《佛说阿弥陀经》卷首出现的阿弥陀版画,经过与黑水城、敦煌地区流行的阿弥陀来迎图、净土图像对比似乎有着共同的图像来源。不同于壁画与绢画绘制成本的费时费力,版画以其简便、快捷的方式促进了该图像的流传,版画与壁画、绢画之间图像的相似性也反映了阿弥陀净土信仰在西夏黑水城、敦煌等边地信众之间的流行程度。西夏的阿弥陀版画虽然与壁画、绢画之间存在密切联系,但图式之间的差异性仍然值得关注,版画虽然易于“摹写复制”,但其图像本身有其“原创性”属性,尤其在西夏边地的大量流行与使用促使我们进一步关注其图像背后的艺术、历史以及信仰。

鉴于此,基于前人的研究,笔者在对西夏黑水城出土的阿弥陀版画图像辨识基础上将敦煌、黑水城地区的同题材作品进行研究,并提出一些个人的思考,草成此文,敬希指教。

一、黑水城出土的四件阿弥陀版画图式与文本分析

黑水城遗址出土的阿弥陀图像大多为唐卡或卷轴绘画,现藏于俄罗斯艾尔米塔什博物馆,已刊布的图版有X.2410、X.2411、X.2416等数十幅,除此之外还有四件版画作品。从人物及图式来看,它们又可以分为两大类型:一是阿弥陀单独或与观音、大势至组合的来迎图,接引往生;二是命终者到达西方净土,与阿弥陀佛、舍利弗等组成的西方净土世界,形成净土变。黑水城出土的来迎图版画目前仅见两幅,即俄藏TK244与X.2478版画,净土变版画也仅为俄藏Инв.№7564与Инв.№763版画两件,均藏于俄罗斯科学院东方文献研究所,刻绘内容与阿弥陀及亡者有关,或是临终来迎,或是命终往生,两者虽然都是中原汉式画风,同名佛经卷首,但是在人物与构图上却存在着明显的差别。

(一)临终来迎:俄藏TK244与X.2478阿弥陀来迎版画图像分析

俄藏TK244阿弥陀来迎版画(图1)。西夏刻本,经折装。共1折2面。高20.1厘米,宽20.2厘米。上下左右双边版框,刻绘的主要内容是阿弥陀与观音、大势至菩萨共同接引“弟子高玄悟”的场景。版画第一折面刻绘负责接引的主尊阿弥陀佛,画面中阿弥陀足踩莲花,乘云而来。其身着双领下垂式田相袈裟,胸前印“卐”字,有双边圆形头光,身后云气纹向上扩散,右上角有榜题作“阿弥陀佛”。阿弥陀面前为观音和大势至菩萨,均有单圈头光,其中左侧一位头顶冠似宝瓶,当为大势至菩萨,右侧一位头戴化佛冠,当为观音菩萨。二者均着天衣,共捧一莲台前来接引比丘“弟子高玄悟”。高玄悟为一老年比丘形象,身着交领袈裟,双手合十立于版画左下角,神情恭敬正在等待净土世界“西方三圣”的接引,属于“阿弥陀佛,放大光明,照行者身”及“观世音菩萨执金刚台,与大势至菩萨至行者前”授手迎接的“上品上生者”。版画上方刻绘各种乐器,悬虚空中,如天宝幢,不鼓自鸣,其间还有香花与飞鸟等,于虚空中上下相随。版画整体上呈现中原汉式画风,构图简洁,线条流畅,人物生动,雕刻较为质朴。

图1 俄藏TK244阿弥陀来迎版画

俄藏X.2478阿弥陀来迎版画(图2)。西夏刻本,上半部残损,装帧不详。高15.8厘米,宽21.7厘米。上下左右双边版框,刻绘阿弥陀与观世音、大势至菩萨西方三圣接引一俗人男子前往西方净土的场景,画面中男子已于莲花上化生为童子。画面中阿弥陀与观音、大势至菩萨乘云而来,二菩萨环居于前,合捧莲台躬身凝视化生童子,身后为阿弥陀佛,其形象圆螺发髻,神情安详,身着双肩下垂式田相袈裟,有单圈头光和两道曲折身光,一手举于胸前作安慰印,一手自然下垂作与愿印,脚下踩双莲,身后云雾缭绕。两菩萨亦足踩双莲,单圈头光,他们向前平视,合捧莲台作来迎状。画面左下方为一男子,身着圆领长衫,席地盘坐,面向三圣,双手合十,神情恭敬。临命终时,于头顶生一云团,化生为童子,跃跃欲试躬身凝视于二菩萨所捧莲台之上。此即经文所云“行者自见坐紫金台,合掌叉手,赞叹诸佛”的情形。

图2 俄藏X.2478阿弥陀来迎版画

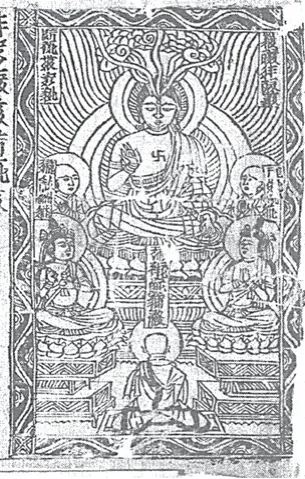

(二)命终往生:俄藏Инв.№7564与Инв.№763佛说阿弥陀经版画释读

图3 俄藏Инв.№7564佛说阿弥陀经版画

图4 俄藏Инв.№763佛说阿弥陀经版画

西夏的阿弥陀版画图像描绘来源于《佛说观无量寿佛经》《佛说阿弥陀经》中的文本内容,该经以专念阿弥陀佛名号、死后往生西方净土为目的而形成阿弥陀信仰。西夏的阿弥陀信仰继承唐宋传统,信徒认为只要一心信奉阿弥陀佛,立誓往生西方净土,临命终时念诵阿弥陀佛名号,命终之时阿弥陀佛便会出现在他面前,迎接往生极乐世界,从而摆脱生死轮回。图像作为信仰的具象表达,来迎图与净土变这两种佛教艺术样式应运而生,黑水城出土的这四件阿弥陀版画也是净土信仰发展到西夏时期的视觉化的产物,而且随着雕版印刷技术的发展以及佛教日益世俗化,版画逐渐成为阿弥陀净土信仰传播的新媒介。

目前学界对这四件西夏文和汉文本阿弥陀版画并没有给予关注和研究,大家所讨论的焦点往往集中于黑水城出土的阿弥陀来迎绢画的图式分析上。在黑水城出土的诸多艺术品中,已刊布的图版资料《阿弥陀来迎图》共有11幅,编号分别为X.2410、X.2411、X.2412、X.2413、X.2414、X.2415、X.2416、X.2417、X.2477、X.2478、X.2533。其中X.2414、X.2415、X.2416、X.2477为绢本彩绘;X.2410、X.2411、X.2412、X.2413、X.2417为麻布彩绘;X.2478为纸本版画;X.2533为纸本墨线描。对于上述图像的时代判定主要集中在12-13世纪。这些卷轴画的来迎作品没有任何的榜题文字和年代信息,考虑到版画与其来迎图式的高度一致性,版画又有明确的年代题记,同时瓜州东千佛洞第7窟西夏来迎图又可对比佐证,所以笔者更倾向于黑水城出土的这批来迎图是西夏时代无疑。

二、西夏时期阿弥陀来迎图像特点与其艺术渊源

在敦煌莫高窟历代的西方净土变中,观无量寿经变占据主导地位,成为阿弥陀净土类最受欢迎的题材,单就有唐一代,观经变78铺,其他二经变合计37铺,这些净土壁画中只有少数几例表明阿弥陀来迎,如莫高窟初唐第321窟有最早的接引图,第431窟洞窟中也有初唐重绘的九品往生中的接引,除此再无明确表现阿弥陀来迎的图像,业师沙武田在分析西夏的净土变壁画时认为“画面中经常出现的行走的佛与化生童子相遇的场景,可能有接引的寓意在其中”。或许我们可以认为这些行走相遇的佛就是后来阿弥陀接引图像的最初形象。基于前人研究,下面笔者在对西夏时期阿弥陀图像梳理的基础上对其图像渊源进行探讨,思考阿弥陀来迎图如何在西夏时期具备独立的尊格属性。

(一)西夏阿弥陀接引与敦煌唐宋引路菩萨图像传统

道宣在《四分律删繁补阙行事钞·瞻病送终篇》中提到,将重病者安置在阿弥陀接引像之后,手执五色彩幡的幡脚,意喻病者可以得到弥陀引导。在西夏官方规定的一等羌汉僧人诵读的《普贤行愿品》第四品“忏除业障”中也说:

“临命终时,最后刹那,一切诸根悉皆散坏,一切亲属悉皆舍离,一切威势悉皆退失。辅相大臣、宫城内外象马车乘、珍宝伏藏、如是一切无复相随,唯此愿王不相舍离。于一切时,引导其前。一刹那中,即得往生极乐世界,到已即见阿弥陀佛、文殊师利菩萨、普贤菩萨、观自在菩萨、弥勒菩萨等。此诸菩萨色相端严,功德具足,所共围绕。其人自见,生莲华中,蒙佛授记,得授记已……”

这段文字不仅对“忏除业障”的内容进行了阐释,更对“临命终时”往生净土的过程进行了一番描述。信徒在“临命终时”和“到已即见阿弥陀佛及诸菩萨”之间需要有一人“引导其前”,虽然我们无法得知此持幡者、引导者具体的尊格身份,但其功能与敦煌地区发现的引路菩萨相符。唐宋时期敦煌所见的引路菩萨多做前行状,上半身略有弯曲,持引魂幡与香炉,幡杆靠在引路菩萨肩上,带领亡者前行。如大英博物馆藏敦煌藏经洞出土的绢画引路菩萨图(图5),画面中引路菩萨戴花冠,持香炉,持龙首长幡,脚踏莲花,乘云而行,后面往生者紧随其后,上空中乐器不鼓自鸣,表现获得往生。在敦煌莫高窟洞窟壁画中的引路图像仅见两例,一是曹氏归义军时期重绘的第176窟前室西壁门上两侧的两身引路菩萨像,所引者分别为一身乘云而下的童子,另一例是榆林窟五代第16窟梵王与南无引路菩萨像,其榜题“南无引路菩萨”有表现往生接引的意思(图6)。

图5 MG.17657 引路菩萨像(绢画)五代

图6 榆林窟第16窟大梵天王与引路菩萨像

到了西夏时期,可见愈来愈多阿弥陀接引图像,有单尊接引和西方三圣接引两种类型,以阿弥陀、观音、大势至西方三圣接引最为多见。在黑水城出土的版画图像中有西方三圣接引,另有阿弥陀净土世界描绘,充分展现亡者临命终时渴望阿弥陀前来接引与命终往生净土的美好愿景,在类似的接引图像中“幡”“莲台”是重要的接引物象,具有承载和化生的功能,表示亡者从现实世界向净土世界的过渡。敦煌MG.17657引路菩萨像中净土世界以接引菩萨上方云中楼阁与不鼓自鸣的乐器来体现,西夏版画中的阿弥陀接引图上方同样以不鼓自鸣的乐器表现净土世界,虽然西夏时期阿弥陀接引图的表现方式与引路菩萨画面表现的内容并不一致,但是从二者所表现的含义来看,临终接引、引导亡者往生净土的功能是一致的,西夏阿弥陀接引在一定程度上是对唐宋引路图像传统的继承。

(二)11世纪艺术史重构背景下阿弥陀接引图像的独立

敦煌西方净土变绘制的高峰在盛唐,至五代宋初呈现颓势,西夏时期的净土变走简化的路线,删掉繁缛复杂的建筑结构,有些仅仅保留了净水、莲花、化生及水上栏杆等净土元素,有些则仅以主尊大小的净土菩萨、净水中的莲颈、花苞、化生来表现净土世界。在西夏这些专门的净土变图像中我们很难再看到阿弥陀来迎或者行走接引的佛图像(图7)。随着净土变的简化,在临命终时和往生净土之间的接引者是否也随之简化消失?从赵沈亭对敦煌西夏净土变的梳理来看,阿弥陀接引佛的形象并没有消失,而是从净土变的画面中脱离出来,形成单独的画面,如瓜州东千佛洞第7窟西壁的阿弥陀来迎图,以及黑水城出土的众多的来迎卷轴画、版画作品。为何会出现这种“分离现象”,笔者认为当考虑这一时期佛教艺术上“神系重构”所带来的影响,负责接引的阿弥陀最初只是净土变中经常出现行走与化生童子相遇的佛(图8),在11世纪多佛语境和神系重构背景中获得身份和地位的提高,具备独立明确的神格化形象,以阿弥陀接引佛的身份承担起“临命终时”和“往生净土”的接引、度亡功能,这在黑水城等边地的佛教艺术中表现得尤为明显。但是同属西夏统治边地,我们在敦煌莫高窟的西夏壁画中并没有明确看到阿弥陀来迎的单幅画面,相比版画、绢画中的阿弥陀接引,似乎在壁画这个佛教艺术视觉系统中其作用并不突出,敦煌莫高窟的净土图像更加注重阿弥陀净土世界的表达,强调直接进入净土。

图7 莫高窟第431窟接引图

图8 莫高窟第217窟一佛二菩萨

“显密圆通”一直是促进西夏佛教“艺术重构”的主要动力,因此西夏的净土信仰绝非以“接引往生”和“直接往生”作为黑水城和敦煌净土信仰界限区别。敦煌与黑水城同属西夏统治边地,二者分别受到来自京都兴庆府的影响,在黑水城的艺术系统中也有表现庄严净土世界的版画和绢画作品,敦煌莫高窟也另有表达接引的阿弥陀佛,同时受到藏传佛教的影响,西夏的净土图像还以密教曼荼罗的形式表达,如敦煌莫高窟第464窟、瓜州东千佛洞第2窟五方佛坛城曼荼罗、榆林窟第3窟的金刚界十三尊曼荼罗四周均有莲花或团花装饰(图9),在东千佛洞第2窟的窟顶曼荼罗周围团花中还有莲蕾图案(图10),有表现莲花净土、莲花化生、往生净土的象征意义。

图9 榆林窟第3窟的金刚界十三尊曼荼罗

图10 东千佛洞第2窟窟顶曼荼罗团花中的莲蕾

(三)黑水城阿弥陀来迎图与瓜州东千佛洞接引图像的相似性

无论是版画中的阿弥陀临终来迎还是往生净土的西方净土变,阿弥陀图像表达的最终意图是待亡者消除一切恶业、破解地狱阎罗之界一切苦厄,待生者集尽所有功德福泽、净除一切生死烦恼,在阿弥陀的接引下最终得以转生天界。西夏时期的阿弥陀版画、绢画、壁画均保存状况相对较好,在黑水城、瓜沙地区可以看到阿弥陀来迎和表现西方极乐净土的图像,如在黑水城出土的绢画中我们可以看到与阿弥陀来迎版画构图极为相似的图像:X.2410《阿弥陀来迎图》(图11)中阿弥陀占据画面二分之一内容,赤足立于蓝色莲花上,右手施与愿印,左手安慰印。身着僧祇支,胸上有右旋“卐”字,掌心画有法轮。前方大势至菩萨着红衣,衣边有细小的金色花纹。二菩萨手捧金色莲台,头顶均负头光。画面右下角绘画一供养人,坐于树下诵持念经。头顶白光中化生一童子乘云落于金色莲台前,二菩萨躬身接引。同样构图的绢画还有X.2415《阿弥陀来迎图》,画面左下方的供养人具有明显的党项人特征,双手合掌呈立姿化生为童子前往西方净土世界。在东千佛洞第7窟西壁画(图12)中我们可以看到除了阿弥陀佛、观音菩萨和大势至菩萨组合的西方三圣,还增绘二弟子与二天王,如果去掉东千佛洞第7窟来迎图中阿弥陀左右两侧的弟子与天王像,两地的阿弥陀来迎图在画面内容与布局形式上则基本一致。这些图像之间的相似性说明西夏的阿弥陀接引图有着共同的图像来源,出现较早的版刻作品在传移模写的过程中或许为此类图像创造提供了粉本与范式。

图11 俄藏X.2410《阿弥陀来迎图》

图12 东千佛洞第7窟西壁阿弥陀接引佛

临终来迎是净土信仰的重要内容,表现的是信徒在临终之际,阿弥陀单独或者连同观音、大势至菩萨前来接引亡者往生净土,最常见的构图有两种,即阿弥陀佛单尊来迎和西方三圣来迎。一般而言,与接引思想关系最为密切的佛教经典是《观无量寿经》,在张元林和贾维维的文章中均有提到《观无量寿经》重点关注佛国净土与临终来迎,其中“十六观”之最后三观即为九品往生,上辈观示现西方三圣与其他圣众。但同时学界也关注到在包括日韩等东亚诸国在内的佛教美术作品,目前尚未找到能与来迎图像的画面表现形式完全一致的文献记载。李玉珉推测西夏、南宋、高丽和日本的来迎图皆从北宋“接引图”发展而来,贾维维在黑水城出土西夏文文献中发现西夏文《求生净土法要门》与该图像有着密切的文本来源,这无疑对于阿弥陀图像文本的互证具有重要意义。综观西夏时期的版画、绢画、壁画中的阿弥陀接引像,或置于佛经卷首用于荐亡法会散施,或绘制于绢麻以作供养礼忏,亦或是绘于洞窟代表西方净土世界,凡此种种,说明该图像的流行与绘制更多可能与临终往生的仪式有关。

三、接引往生:敦煌莫高窟第235窟主尊造像分析与思考

通过对敦煌莫高窟净土变图像的梳理来看,我们并没有看到明确的阿弥陀来迎图像,如同前文所述,似乎在壁画这个佛教艺术视觉系统中阿弥陀接引的作用并不突出,仅出现瓜州东千佛洞一例。对于莫高窟壁画系统中阿弥陀接引图像出现较少的原因,学界没有给出过多的解释,张元林认为敦煌壁画中九品往生更多的是关注情节的需要,而不是现实生活中具体人的接引。业师沙武田认为阿弥陀来迎图虽然未直接原版出现,但是以其他的形式间接表达这一净土信仰和思想。对于敦煌莫高窟阿弥陀接引图像不流行的原因我们暂且不论,通过对敦煌莫高窟各窟题材的研究和观察后,我们有了新的发现,或许敦煌莫高窟接引佛的存在是有可能的,如敦煌莫高窟第235窟,结合该窟的重修重绘现象、壁画题材、风格观察来看,该窟主尊造像原为阿弥陀接引佛可能性极大,而且认为该窟有做预修净土和接引往生的道场的可能性。

(一)敦煌莫高窟第235窟壁画及塑像内容整体观察与辨析

首先,整体观察敦煌莫高窟第235窟。根据该窟的营建时代及现存遗迹来看,该窟修建于中唐,西夏、清代重修,洞窟形制为覆斗顶窟,设中心佛坛。洞窟前室窟顶画团花图案,西壁门上画净土变一铺,门南、门北分别画普贤变和文殊变,底层为中唐所画天王像。洞窟的甬道顶画团花图案,两壁西夏画供养菩萨,底层露出中唐所画菩萨。主室中心佛坛上有塑立佛一铺三身,一佛、二菩萨,均经过清代重修,佛坛东、南、北面各画缠枝花卉纹做装饰纹样。洞窟顶部藻井为五龙莲花井心,四披为棋格团花。主室西壁为药师经变一铺(图13)。南北壁为阿弥陀经变,上方画垂幔装饰,下方底部绘壶门供宝一圈。东璧门上画说法图一铺(图14),门南、门北两壁分别画如意轮观音和不空绢索观音一铺(图15),底层有中唐画药师佛一身。

图13 莫高窟第235窟西壁药师经变

图14 莫高窟第235窟东壁门上说法图

图15 第235窟门南如意轮观音

综观整个窟室壁画的配置特点,药师净土、阿弥陀净土融于一室,窟门两侧又有如意轮和不空绢索观音,基本沿袭唐代密教图像体系在洞窟的造像模式,即以洞窟正壁和窟门为对称,在窟门两侧以密教观音作加持。作为一个净土主题的洞窟,该窟整体上具有强烈的进入净土世界的意味。敦煌西夏时期偏好以大量的净土变为主要的壁画题材,作为敦煌的西夏人对净土信仰的表达性洞窟,该窟并不奇特,而且从该窟的底层剥落壁画可以判断中唐时期该窟也大致流行以净土三经作为壁画的主要内容和题材,到了西夏时期仍旧没有改变,西夏人是在此净土变的基础上进行重修重绘。

坛上塑像现为清代重修,李志军在对《莫高窟第353窟西夏重修新样三世佛思想内涵研究》中认为在敦煌西夏重修洞窟中,清修塑像的基本原则是尽可能保留或者恢复前代造像的样式,或是在原保留塑像上重新上彩并修复头部或者手部等细节,或是按照原塑像遗留的信息尽可能重新塑造原塑像内容。观察莫高窟第235窟坛上立佛(图16),身着红色双肩袒右袈裟,赤足立于莲台之上,右手于胸前向前展开施无畏印,左手下垂,略有弯曲作与愿印。两侧各有二胁侍菩萨(图17、18),身着天衣,装饰钏环,也是赤足立于莲台之上,皆右手下垂,左手持于胸前作拈花状。

图16 莫高窟第235窟主尊

图17 左侧菩萨

图18 右侧菩萨

由于清代在重修塑像时尽可能保留前代造像的样式,只是在保留塑像上重新上彩并修复头部或者手部等细节,所以莫高窟第235窟这身立佛应该和西夏时期的原塑像样式保持大体一致。在佛教的功德观念中,重修寺院、重妆佛像其功德往往胜过新修功德,因此给信众们莫大的信心。正是在这种观念的驱动下,西夏信徒在原窟的基础上对此第235窟重修重绘,充分表达着西夏人心中的净土观念。正因为有无量的重修功德,我们可以看到重修佛像也是西夏人洞窟功德和信仰的一部分,中心坛上的塑像既是佛教徒具体膜拜的对象,也是整个洞窟功能观念集中表达和展现的地方,因此,对于莫高窟第235窟中心坛上塑像而言,该佛像的制作也成为佛教徒的基本功德,能带给信众无量利益。加之该窟藻井及四壁大量出现莲花图案,莲花又是佛教净土的象征,也是佛教往生的必由之路,所以立佛头顶藻井内出现的莲花、团花图案,又是净土往生功能和主题的强化。

(二)莫高窟第235窟的净土主题与主尊造像的功能分析

通过前面对洞窟经变画题材的观察和讨论,结果表明,在第235窟内,整个洞窟是由多铺净土变组合而成,整体上形成一个完整的净土空间。主室窟顶藻井为五龙井心图案最为引人瞩目(图19),根据学界对洞窟窟顶藻井纹饰的研究来看,四披的团花装饰同样应属该窟所营造出来的净土世界的一部分,藻井中心的五龙图案也必然是为净土世界思想服务,即净土往生信仰与灵魂升天思想的体现。

图19 莫高窟第235窟窟顶五龙莲花藻井

如果考虑到阿弥陀接引佛往生接引的功能,那么作为象征净土世界的五龙莲花藻井则是人的灵魂从莲花中获得再生的地方,并由此进入西方极乐世界。龙是瑞兽,具有引魂升天功能,藻井内的青绿背景象征净水,围绕一圈的花瓣是为莲花,周围又有象征天界的祥云,种种物象构成一个莲花化生的大莲池,其作用等同于阿弥陀接引图中二圣所捧莲台,按照阿弥陀接引程序,信徒临命终时,发愿念“南无阿弥陀佛”,至心一气而十遍颂,于命终之时阿弥陀前来与愿接引,由此灵魂得以往生,进入莲花净水并于其中转为童子,得以往生阿弥陀净土世界。第235窟的五龙莲花井心同莫高窟第400窟的龙凤藻井一样(图20),都是作为洞窟的顶部图像,一切物象皆具其中,有表达天界、宇宙的概念,同时也是与愿接引后净土往生的地方,结合窟内四壁的净土、净水和莲花化生等图案,进一步强化该窟净土往生和灵魂接引的主题。

图20 敦煌莫高窟第400窟龙凤藻井线描图

洞窟中出现阿弥陀接引佛塑像,这在敦煌莫高窟中仅此一例,坛上阿弥陀接引佛出现在洞窟中心,是信徒膜拜的具体对象,西夏有为生者预修净土和对亡者接引度亡的礼忏活动,信徒通过前室甬道进入人间净土世界,在绕台观像、诵经、礼忏之后祈愿阿弥陀佛能于命终之时前来接引,免堕地狱之苦。作为表现西夏净土观念的第235窟顶出现五龙莲花井心,四壁为象征净土世界的净土变,窟顶装饰类似幡一样的垂幔,整体营造的是一个净土的空间,无论是祈愿预修净土的生者还是度亡接引的亡者,中心坛上的阿弥陀接引佛都起到接引度亡的作用,同时也与正壁药师消除病苦、益寿延年的功能相接续。

(三)敦煌莫高窟阿弥陀接引佛造像重修重绘的必然性选择

敦煌西夏时期瓜沙地区有着悠久的历史传统和强大的图像体系,二者之间必然存在着佛教信仰和图像绘制之间的互动,我们有理由相信在莫高窟的西夏信众们在选择一部分洞窟进行重修重绘时,必然也会考虑到阿弥陀接引佛作为洞窟净土题材的一种选择。西夏时期,敦煌莫高窟与东千佛洞以及黑水城都属于兴庆府统治下的边地,尽管各地西夏壁画由于多种因素的影响艺术风格并不完全一致,但是相互之间都应该存在着佛教艺术样式之间的传播和交流,况且敦煌莫高窟本身就有唐宋接引图像绘制的传统。10世纪以后在佛教艺术重构的背景之下,阿弥陀图像逐渐和净土图像分离,面对第235窟满壁的净土图像,阿弥陀净土接引的含义不言而喻。

石窟作为统一的建筑实体空间,整个空间构成与各壁图像之间具有内在紧密联系,通过对建筑和图像程序的深入分析,可以最大限度地还原图像背后隐含的宗教和社会信仰内涵。敦煌莫高窟第235窟的图像配置特征,体现了西夏艺术在敦煌本地原有的佛教造像传统的影响下,加入新时期佛教艺术题材,将“预修净土”和“往生净土”紧密结合,共同服务于普通信众最朴素的宗教信仰诉求。

对于西夏净土图像而言,敦煌石窟壁画之外,黑水城发现的精美的绢画和版画作品,是研究西夏佛教的重要图像资料,这些图像反映西夏时期信众对于阿弥陀接引题材的重视。黑水城出土的阿弥陀佛来迎图是西夏人对净土往生信仰的最直接、具体的体现,同时在瓜州东千佛洞也有阿弥陀来迎壁画的绘制,图像作为信仰表达的视觉艺术,绘制佛像有如累积无量功德,因此对于重视功德观念的西夏人来说,重修重绘最能够表达往生净土心愿的阿弥陀佛是他们最有可能进行的一项功德活动。

四、诵经礼忏与预修净土:阿弥陀信仰与西夏荐亡法事

现存可见的西夏阿弥陀来迎图像多出自敦煌与黑水城地区,此二地历来为边疆之塞,从黑水城所出文献中我们可以看到西夏举办各类荐亡法会,在法会上刊印散施佛经的现象非常普遍,其中包括供养诵持的净土佛经、偈咒,如汉文佛经《佛说阿弥陀经》《无量寿佛说往生净土咒》《佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经》《无量寿如来根本陀罗尼》等,西夏文佛经《西方净土十疑论》《最乐净国求生颂》《西方求生念佛顺要论》《极乐净土求生念定》等,另外在河西地区武威出土的西夏木缘塔上也写有《圣无量寿一百八十名陀罗尼》,西夏兴庆府地区拜寺口方塔出土的汉文写本佛经也有《大乘无量寿经》《大乘无量佛功德经》《观无量寿经》《阿弥陀经》等佛经,加之敦煌地区又有绘制阿弥陀经变以及阿弥陀来迎图像的传统,充分证明西夏时期净土信仰的兴盛。

在版画的所附文本《佛说阿弥陀经》中,有对信仰者往生阿弥陀净土所作的礼忏仪式的描述,指出“若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日,一心不乱。其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众,现在其前。是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。”临命终时,信徒还须念诵相应的往生净土咒,通过念诵咒语,可使阿弥陀佛常住其顶,命终之后随其往生净土。由于该经属于外来之法,本国人受持此咒,当日夜六时各诵三七遍;晨夜澡漱,嚼杨枝,燃香火,于形象前跪,合掌诵三七遍。日日念诵,即灭四重、五逆、十恶,谤方等罪恶。并不为一切诸邪鬼神之所恼乱,命终之后当生阿弥陀国。黑水城出土的西夏文和汉文本《佛说阿弥陀经》均有阿弥陀版画置于卷首,信徒日日念诵即是这一礼忏仪式表达灭罪功能的突出体现,同样在莫高窟相应的第235窟内举行这一仪式,也应该是有相同的功能和含义。

西夏历次大规模的法会几乎都是由皇家所发起的,统治者大多站在国家信仰的高度祈求皇图永固和国泰民安,“追荐”“忏悔”是诸多佛经卷末发愿文的重要主题。从这些图像与文本遗存显示西夏的净土信仰极为盛行,相对其他佛教经典的晦涩难懂,以“三经一论”为主要经典的净土宗因其简单易行的修行方法和对死后世界的关照,受到官方与民间的广泛推崇,这对于长期处于连年征战、社会动荡不安的西夏边地民众来说具有极大吸引力。西夏阿弥陀图像继承了敦煌唐宋引路图像传统,可以看到,在11—15世纪艺术重构的大背景下阿弥陀逐渐从净土图像中脱离出来具备了独立的尊格属性,专门负责接引与往生,通过具体可实践的礼忏仪式促进形成全民性的往生信仰。

五、结语

综观西夏时期的版画、绢画、壁画中的阿弥陀接引像,或置于佛经卷首用于荐亡法会散施,或绘制于绢麻以作供养礼忏,抑或是绘于洞窟代表西方极乐净土,说明该图像的流行与绘制更多可能与临终往生的仪式有关。西夏的净土信仰主要奉“三经一论”以及诸多净土礼忏文本为主要经典,既注重现世修行与累积功德,又关注死后所处世界的去向,将“预修净土”和“往生净土”紧密结合,共同服务于普通大众最朴素的宗教信仰诉求。注重实践的西夏人还针对传统与新式题材分别作出适应本地净土信仰体系的调整,比如在黑水城绘制大量阿弥陀来迎图以及版画用作日常供养与法会散施,在敦煌地区则在延续本地净土变造像传统的基础上加入西夏的“接引往生”题材,最终形成具有为生者预修净土,为亡者接引往生的莫高窟第235窟造像意涵,从图像功能与仪式实践的角度上将净土与接引题材完美融汇,构建出主题明确的净土接引空间,以满足西夏信众对于生前死后的关照。

图1:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所,中国社会科学院民族研究所,上海古籍出版社.俄藏黑水城文献·第4册[G].上海:上海古籍出版社,1997:305.

图2、11:俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆,西北民族大学,上海古籍出版社.俄藏黑水城艺术品I[G].上海:上海古籍出版社,2008:14.

图3:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所,中国社会科学院民族研究所,上海古籍出版社.俄藏黑水城文献·第22册[G].上海:上海古籍出版社,2013:91.

图4:俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所,中国社会科学院民族研究所,上海古籍出版社.俄藏黑水城文献·第22册[G].上海:上海古籍出版社,2013:96.

图5:大英博物馆.西域美术Ⅱ[G].东京:日本讲谈社,1982:图版69.

图6-20:由敦煌研究院提供,版权归敦煌研究院所有,在此表示感谢。