载体、场域、同质:当代叙事性首饰创作的“身体”建构研究①

2022-10-11曹毕飞广东工业大学艺术与设计学院广东广州510060

曹毕飞(广东工业大学 艺术与设计学院,广东 广州 510060)

引言

首饰因身体而存在,成为身体沟通世界的重要媒介。无论“首饰”古意专指男子之冠抑或“则凡加于首者,不论男妇,古通谓之首饰也”,毫不掩饰其作为身体的社会功能诸如财富、等级等符号象征,浸透于“秦加武将首饰为绛帻,以表贵贱”等史学文献中,尽显首饰佩戴者或拥有者之意,但制作者却鲜少被提及。随“首”的权威性在近现代民主制度下逐渐瓦解,法国理论家罗兰·巴特关注到1950年出现的首饰自由化时代,彰显“二战”后欧美社会、文化、思想、艺术解放与民主化进程。身体得到解放,艺术创作者介入手工艺媒材,促使当代首饰观念一马当先,创作者身体与首饰关系日益明显。

创作者自身身体在当代叙事性首饰创作中的建构和拓展,既是叙事学理论关注者(创作者)、文本(首饰)和读者(佩戴者和解读者)的交互作用所形成的趋势,也是不同学者孜孜不倦研究“身体”的结果。法国哲学家梅洛·庞蒂运用知觉现象学理论突破传统学院派哲学的身心二元论,认为身心合一,身体既是创作主体也是客体;实用主义美学研究者理查德·舒斯特曼认为“居于我们审美感受和愉快的核心的,是活生生的、富有敏感的身体”,重视身体在日常生活和审美沟通的媒介作用,是关联生活和艺术的载体。身体不再仅具备艺术实践属性,也是艺术作品所需的材料、工具和视觉语言。而与身体紧密关联的叙事性首饰则近水楼台地成为创作者媒介,承载创作者身体由内向外寻求个人诉说、合作叙事、社会情境、历史语境的多重边界探索(图1)。同时,围绕“创作者—佩戴者—解读者”三者身体,叙事性首饰构建出独特的三棱镜,成为“身体”感知和认识外界的心灵载体、生活场域和同质之“肉”。

图1

一、心灵载体

心灵是身体非物质化的观念,依肉身这一生命体存在。作为心灵的外在呈现,观念这一非物质形态必须通过身体(物质形态)来自省和反思,而基于身体而成的观念本身被认为是“反省物质”。在以身体为出发点的认识论哲学中,身体的重要性日益脱离了毕达哥拉斯以“‘洞穴’比喻身体是灵魂的坟墓”这一观点的打压,身体之主体概念得到学者们共识。身体在世界中存在能动性,是具有实践性、介入性的主体,其精神性需求以心灵的外在观念借助语言、文字、图形、符号等叙事媒介表达出来。

作为灵化的身体,其外在观念也以身体(人)的需要为依据。基于马克思的历史唯物论的角度将人的需要划分为三个层次,即人的生存或生理需要、人的谋生或占有需要、人的自我实现和全面发展需要,心灵的需要依赖身体(人)的实践性与成就性需要。其沟通载体无论是有形的文字、图形和符号,抑或无形的语言、声音和节奏,无疑可以借助祈使、说明、叙述、抒情、描写和议论这一“话语六分法”进行“个人—群体—自然”交流。因此,作为艺术创作者实际性成果的叙事性艺术作品就不可否认地成为其心灵沟通的载体之一。叙事性艺术首饰正是借其与“身体”的独特关系,成为创作者(灵化的身体)承载建构故事的叙述、组织、见证或沟通功能,其叙事之寓言成为人(身体)自我沟通、社会联系和精神生活的重要途径之一。

1.物化的身体:揽镜自观

人(创作者)是叙事主体,其叙事知觉(观念)寓居于人的身体(肉身)层面。创作者的身体实践于绘画、雕塑、手工艺等不同媒介所需的物性材料,其心灵的叙事知觉依仗身体与世界进行沟通,建构知觉(观念)与“物性”的关系。这其中既包含创作者——身体对物性的知觉,也借助物性构建出艺术品,成为创作者——身体将世界囊括在可见维度的过程,臻至创作者的身心合一,并与外在世界呈现出可逆性交流关系。相对于语言和文字处于交流的优先位置,如以语言为叙事的文学家们因“生活在一个明确化的并且可以沟通叙述的符号世界”,使得语言叙事起来具备其他媒介无以取代的主导权,但是物类艺术却也凭借沉默的线条、色彩、材料和形体凸显出叙事表达的“常新”状态。作为物类艺术之一的叙事性首饰,不仅是创作者实践于物的行为,映射叙事主体之身体的心灵知觉,也模拟身体的任何部分,成为身体的外在叙事沟通点,联结着身体与心灵、知觉与世界等多元视角。

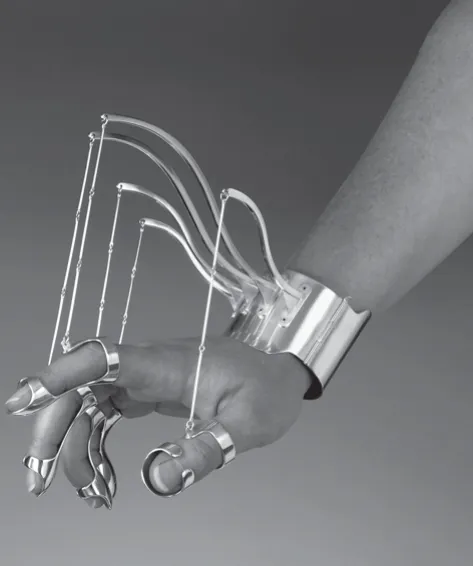

当代叙事性首饰创作跳脱仅是装饰和财富象征层面,以身体或身体部位构建自观与反观,成为创作者与物的互向性交流载体。例如,米克·巴尔论述叙事文本贯穿“叙述者(身体)—本文、故事或素材—读者(身体)”三者联系,创作者作为叙事之人,经由身体(物质)作用于现实的材料、工具等基础物质“意识到自身叙述事件”,以自身身体符号的荟萃、形态的变化构建出身体景观。叙事性首饰正是以身体为主导的视觉化的意识自省、反省或体验,包括经验认识、情感履历和精神意志等意识过程上的变化。身体这一肉体符号不可避免地成为叙事性首饰的叙述对象,身体所有部位都是创作者自身叙事的象征;手、眼、鼻、嘴等身体部件依据弗洛伊德“三我”理论也体现创作者追求“本我”的释放,带着身体内在心灵的潜意识。自20世纪70年代以来,首饰艺术家布鲁诺·马丁纳齐(Bruno Martinazzi)、格尔德·罗斯曼(Gerd Rothmann)等直接翻铸自己身体部件制作出可佩戴性的手镯、戒指等,如罗斯曼的《金鼻子》作品(图2),在直译身体的同时让身体的载体与身体本体形意合一。这也正是创作者自我身体实现认知的过程,还原人体自身的审美或艺术地表现人体。

图2

2.控制的身体:万物通感

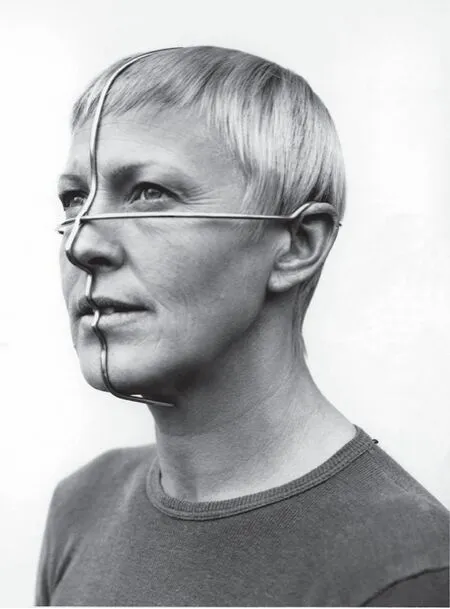

创作者也因身体部件而产生的感官机能借助首饰载体的表达方式传递叙事意识和意义。视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉独立又相互组合而成的叙事表达是人实现自我身体认知走向外在世界互动的重要能力,是自我实践的积累,验证马克思提及的“五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物”之观点。尽管经验性的互动交流也存在于群居生活的动物中,但是基于“自我”产生的人与人之间、人与自然和社会的叙事情感只为人所有。无论是视觉化的符号叙述抑或隐喻,叙事性首饰恰巧以不可思议的方式操控、改变或干扰身体部件来映射创作者人格特征和自我意识,如劳伦·卡尔曼(Lauren Kalman)和詹妮弗·克鲁皮(Jennifer Crupi)的首饰叙事(图3)不限于身体间的支持与对抗、身体与社会的关联与改造,利用首饰在捕捉各自潜意识或知觉感知,让解读者面对冻结于时间中的视觉语言和身体姿态之意义。

图3

叙事性首饰也在不同身体的变换中处于叙述积累的过程,形成“创作者—佩戴者—解读者”三者交织的再现维度。身体在其中承担物质性移动平台功能,通过首饰叙事沟通与探索系列的身体之间、社会和精神生活的彼此承载;首饰从表象的身体控制转向引发身体内在的五官六觉共鸣。创作者如娜奥米·菲尔默(Naomi Filmer)和奥莱克桑德拉·格拉辛丘克(Oleksandra Gerasymchuk)的实验性首饰作品,因身体温度促使冰融化产生的视触感或压印在身体间的皮肤印痕综合体感,似乎是创作者们的隐形的诉说,却可以重现于佩戴者和解读者各自的身体之上,并引发共感。以身体为中心,叙事性首饰延伸出保护、防御、性别化或“工具”等叙述话语,并借助佩戴者和解读者的“身体”转向社会大众与自然万物的共同叙事,验证了“身体既是对人规制的施事依据,又是被人规制的受事依据”。创作者以叙事性首饰来测试身体的自我感知和精神栖息,也在“创作者—佩戴者—解读者”之间交替承接出可佩戴性的阈值和具象化概念,形成反思性的艺术实践。

二、生活场域

叙事性首饰作为“物类艺术”,是身体的知觉理解进入与物体、身体、空间和时间交织的视觉关联产物。它依赖于身体这一最原始的空间而存在,是创作者身体的空间延伸,又存在于“创作者—佩戴者—解读者”的身体空间与地域空间的位置转移中。作为可佩戴之物,叙事性首饰以其“见微知著”的微缩空间扩至“身体的雕塑”“移动的雕塑”,占据位置,延伸由内至外的生活场域。

1.改造的身体:重塑空间

叙事性首饰在身体的自我实践下首先是塑造身体这一物性本身,可以称为具身性(Embodiment)。梅洛·庞蒂认为身体与物之间存在相互涉入的现象学关系,创作者以物的形态构建出与身体的“同源”与“共生”,将身体的各种知觉通过紧密之物叙述出来,如封建社会流行以布缠足而成的“三寸金莲”,以及西方17世纪流行起来的束胸,都是以物重塑身体的一部分,讲述这些时代迎合男性社会的畸形审美观念。在叙事性首饰中,物对身体的切割、建构和重塑等,正是创作者释放身体知觉的话语,如海斯·巴克(Gijs Bakker)的《轮廓首饰(Profile jewelry)》(图 4)和《服装建议(Clothing suggestions)》作品,以当代首饰这一身体紧密之物重塑身体轮廓,并在物理上改造身体。叙事性首饰以其“以小见大”的能量扩充出身体的知觉性空间,映射身体的外部景观,如当下流行的整容、丰胸等身体改造手术都被呈现于叙事性首饰的讲解中,在“身体”之间的互动中形成小型生活空间。

图4

而当叙事性首饰忽略本身的装饰功能,体量进一步被放大,则与身体形成相对的“彼此消长”,两者开始相互进入彼此共同构建的符号语言。尽管首饰仍旧是身体的额外部分,但其叙事性的知觉空间“即根植于身体与物体之间的此种意向性交流”成为身体与之的阈点,在两者之间产生交织与互渗,尤其在首饰这一可佩戴性物性艺术中显得更为复杂。一方面,围绕“创作者—佩戴者—解读者”三者关联,创作者以自身身体为中心展开非语言系统叙事,寄寓情感、信息、文化等含义于首饰作品;又在佩戴者的身体展示中渗透出新的叙事积累,再至解读者的身体视觉阅读,形成相互循环的叙事感知;知觉始终处于“身体—首饰”两者之间的纠缠过程中。另一方面,知觉空间在沟通身体与首饰的关联过程中不断强化两者的对等关系,首饰这一物性艺术不再仅是身体附件或额外物,而是逐渐凸显符号意识并与身体融为一体,以抽象化的、象征性的符号、几何形体等在身体上雕琢。身体与首饰合并产生新的符号和拓展新空间,如同突变产生的身体异形或肿瘤,体现在创作者乌苏拉·古特曼(Ursula Guttmann)的首饰作品《张力[(X): tension]》中,通过衣服里面的电动装置,每一个“肿瘤物”都能像触手一样挪动和发出声音,沟通身体与外在空间。

2.延伸的身体:生活剧场

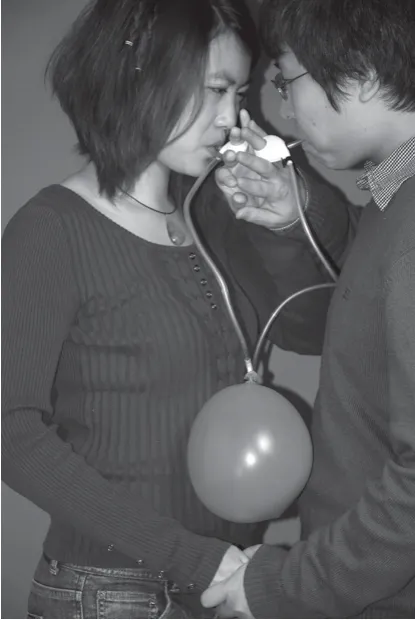

随着膨胀至身体的外部空间,叙事性首饰不仅以符号来叙说,也依靠其超越身体固有的空间成为结合后的“移动雕塑”。叙事性首饰自然而然受当代雕塑影响形成多重叙事空间和手法,现成物的叙事再构、身体的意识行为和空间的情境参与,极大地丰富了当代首饰的延伸含义。首饰紧绕“创作者—佩戴者—解读者”三者身体行为或生活方式展开,知觉空间在变化中形成广阔的“知觉场域”。首饰成为身体的重要叙事实践之一,即使如同占据空间的雕塑,在重量和体积上大于身体,也依赖身体的掌控。如笔者早期作品《平衡》(图5),双重戒指的佩戴方式迫使身体的自主参与,情感叙事在身体姿态活动中得到诠释,情人双方平稳地呼吸才能让气球立于不爆破的平衡状态,首饰引发的叙事赋予身体生活剧场。而创作者瓦莉·艾丝波特(Valie Export)的作品《触控影院(Touch Cinema)》,将其女性身体的自我叙述搁置于“影院”式剧场,在自己裸露的胸前佩戴一个盒子,邀请陌生男女伸入盒子的窗帘并触摸其隐私,就像创作者本人阐述的“这是女性作为物体的主体向客体迈出的第一步”。身体在彼此的触觉和互动中向外在空间渗透,叙事性首饰在与身体的合作中成为知觉“凝视”外在空间的杠杆。

图5

场域的互渗使得首饰超越身体本身,形成极具包容性的艺术媒介。叙事性首饰不再被认为是身体的附件,而是与身体胶着成“只是位于场域边缘的一个术语,场域内还存在着其他相异的结构”。首饰突破身体的形态,可以自由包裹“创作者—佩戴者—解读者”的“身体”,从而上升到形而上的哲学“主体—载体”互换层面,身体成为首饰的一个附件或载体。身体就如同加了油的“小汽车”,首饰驾驶着身体游走,首饰承载身体知觉的赋予同时拓展自身的场域。实践性、行动性和在地性成为场域中“首饰”的内在之维,人为世界如工具、建筑和城市,自然世界如风景和大地都不言而喻地成为首饰作品。利斯贝特·布舍(Liesbet Bussche)就是将城市中用以照明的圆形灯珠构建出大型珍珠项链,以及施工场地的沙泥勾勒出大地首饰,“身体”化身于首饰的存在条件,空间、场地和时间成为首饰的组成部分。

三、同质之“肉”

作为身体的重要表征,叙事性首饰不仅是世界之物,也在与身体的交织中不断重构和延伸空间,以致身体的物性特点也在历史时空里发展为首饰的制作材料。身体上的某些部分尤其是可再生部分如牙齿、指甲、发丝等自古以来就被制作出首饰,如同身体的新陈代谢以一种“开裂(déhiscence)或裂变(fission)”的方式与外在世界产生关联,首饰充当知觉寄寓身体引发情感、哀悼和记忆沟通。当代首饰在继承身体的物性同时也在身体之间、诸物之间的交互与可逆中形成共同的“肉身”存在状态,例如“肉是一种元素”,是构成万物众生的基质;首饰、身体和存在世界本质上是相同的,都是由“肉”这一共同的材料制作而成。万物“同质”赋予当代首饰之实践哲思性验证。

身体部分被用以首饰材料是传统首饰本身所具有的特点,彰显身体与首饰之间密不可分的关联。传统首饰涉及身体材料诸如牙齿、发丝等侧重承载心灵情感,无论是创作者用以怀念或哀悼之心,抑或依他人而定制的思念之物,创作者自身身体的主体性并未体现。而此“涉身性”实践延续于当代叙事性首饰创作中,叙事主体的自我强化势如破竹,形成以创作者为主导的“创作者—佩戴者—解读者”三者合作叙事达成“肉身—知觉—表达”融贯一通的过程。如创作者梅兰妮·比尔克(Melanie Bilenker)以个人头发作为其绘画的材料之一,衍生出身体知觉与物体的交融;其大部分作品都是在打磨成平面后的象牙上进行发丝速写(图6),勾勒自身身体融入时间、空间的日常生活场景,再结合金属、树脂等材料制成首饰;身体与首饰不再区分彼此,都是同质之“肉”。创作者的视见借助自身身体,在看与被看之间进行身份交换,却又在“身体”(包括创作者、佩戴者和解读者)与首饰(身体与物的结合)之间转换,身体与外在世界交融而成的私密空间全部被记录在首饰的“可视”中。

图6

而同属于世界之“肉”,首饰与其他艺术媒介如绘画和雕塑的区别,就在于首饰“具身性”,使得首饰具有和身体存在融为一体的可能性。而一系列的身体研究如梅洛·庞蒂的“交叉—可逆性”思想,即“世界、事物、自我和他人这些看起来各自独立的可见者其实只是存在的不同维度,不同开口,正是因此,它们内在地是相互交错、相互贯通的”,物化的首饰不再仅是身体的载体,而是身体的一部分。当代首饰以同质的关系进入身体顺其自然,尤其在现代医疗科技的发展下,如创作者卡廷卡·卡斯克林(Katinka Kaskeline)于局部麻醉自身腋下皮肤,手术植入七颗珍珠,或彼得·斯库比克(Peter Skubic)在手臂皮肤下手术植入钢制首饰(图7),同质之“肉”嵌入身体的肉中,构成皮肤内在的一部分。首饰作为身体的外部存在,原仅以佩戴方式关联身体,却因身体的实践运动——医学手术,得以成为身体内在结构,两者之间的“可逆性”关系转向“寄主—宿主”关系,具有差异、间隔或异化特征。当代首饰就在创作者与自身身体的实践中形成“交叉配列”,这也无形带来当代首饰概念延伸:比如人造器官替代身体自身器官的移植置于身体内,人造器官是否也是当代首饰呢?在对身体这一世界之“肉”的存在阐述下,尽管后现代主义者仅发现“破裂”和“转移”,但任何依附、寄居或嵌入身体的物质都在后现代主义的解构下可被称为当代首饰。

图7

结语

当代首饰因身体存在继承传统的服饰、手工品、纪念物等多重媒介属性,也在创作者的知觉意识强化的艺术路程中形成“具身性”能力,这是创作者的身体置入存在世界的实践之“光”。当代首饰尤其是叙事性首饰在身体为中心的研究下基于创作者形成“创作者—佩戴者—解读者”交织的生活叙事和合作叙事,不断构建三者之间带来的知觉叙述、生活戏剧和更深层次的精神承载。图像叙事性首饰也必然在与身体的关联和构建中更关注历史语境和社会情境,在中国“以人为本”的当下社会背景中成为“讲好中国故事,挖掘我国人民当下生活审美情趣”的重要视觉媒体之一。同时,图像叙事在后经典叙事学的推动下呈现交叉和多元特征,叙事性首饰在构建“身体”生活叙事和认知基础上继承了其跨越空间性、时间性和社会性三大共识性特征,这一“具身性”实践也成为从“物”的视觉解读转向“身体”个体日常生活、身份和能动性研究的重要时代佐证。