明代四方平定巾的流行、搭配与符号意涵①

2022-10-11江南大学设计学院江苏无锡214122

牛 犁 崔 艺(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

弁言

有明一代,是中国首服发展的高峰期,从初期“皆复唐制”到后期“求新求异”,冠、帽、巾三大类别内的首服款式趋于多元,或基于实用需求,或出自主观审美,抑或是少数人群抒显叛逆洒脱的载体选择。明代首服以其丰富的品类名目、多样的形态风格以及其在“衣冠之治”中承担的符号价值与意蕴内涵,成为学界研究明代服制文化的重要对象。随着考古调研工作的进步,出土首服实物的个体差异化和群体同质性展现出真实生动的艺术语言,不同于书面记载的简略抽象,明人的生活哲学与造物理念在出土实物样本的细节处得到具象化展现。

在制式超越的同时,包含首服在内的明代服饰作为一种政治符号的意义较之前朝程度更深,范围更广。明初确定下来的一些巾帽名称和制式便有此特色,如“四方平定巾”“六合一统帽”“天下一统巾”等。四方平定巾作为士人儒生的典型首服,造型简约、材质轻便,在当时流行极广,又称“四角方巾”“黑漆方帽”或简称“方巾”,属有明一代冠服之首创,为“前代之所无”。其身份标识性明显,兼具实用与审美功能,也是明代社会生活的一个缩影。

一、明代四方平定巾的基本特征

四方平定巾帽筒较高,帽口较帽顶小,为倒梯形造型,不用时可以折叠,佩戴时可罩住全发,保持仪容整洁,根据目前出土案例所见(表1),可总结其基本特征如下:

表1 明代四方平定巾的出土实物样本信息

1.型如其名,外观方正

四方平定巾其形如其名,展开时四角都为直角,棱角分明,帽身各平面均为方形。比对出土实物研究可以发现,其高度在14.5—25厘米之间,帽围视头围而定在52—64厘米之间,后分衩处缝有两根系带用以调节适应头围大小,系紧方巾,巾后常缀以飘带两条。其主要制作方法是由一块长约60厘米、宽约26厘米的长方形布对折缝合,形成布套,再在顶部折角形成长方体,类似现在包装纸袋的折法,最后将折好的布顶端缝合,形成布袋,并在下方未缝合处开衩包边,最后里外翻转形成帽子。

泰州徐蕃妻张盘龙裹身所带方帽即为四方平定巾,其廓形之方正最为典型,帽墙立面转折处留存明确的折角,在帽前中还可清晰看出压烫的直褶线条,帽顶处也有折叠而成的直线褶痕。对比徐蕃所带四方平定巾样本,后者在帽身与帽顶转折处采取了不同的翻折方式,形成流畅的圆角,缩小了帽顶部位的体积,同时鉴于其发现时外层还带有另一件四方平定巾的情况,可以推测其廓形的调整与穿戴应用存在内部关联。

2.气质辅成,形姿立挺

方正的外观通常需要硬挺有型的材料实现,四方平定巾的质料一般以黑漆纱、罗、绸、缎、棉、麻等为面,并以刷过黑漆的藤丝或麻布为里以增加硬挺度,制成的巾帽质坚而轻,与明代士人端正稳重的形象相辅相成。

帽身直挺,在视觉效果上拉长人体身姿,为穿戴者修饰出昂首挺拔之态,衬出清雅高深的气质,成为士人学者的偏好之选。明代的四方平定巾自然形态通常表现为两种:一则笔直向上竖立,如张盘龙、刘湘所用的;一则受重力影响明显,帽顶部分向前方或后方垂下,如黄孟瑄随葬的。纺织品自身柔软,难以实现立体上的笔挺,工者通常会对帽身上浆,浆料多由天然植物或漆料制成,在棺墓中潮湿霉菌等因素的影响下消损程度不一,也会造成出土实物软硬状态的差异。

3.同中有异,异曲同工

四方平定巾作为一种首服品类的统称,是对款式特征的总结。“世有万象,物有千面”,同一种类物象未必有同一款面貌,明代四方平定巾在保持方正立挺的廓形基础上,经由制作者对工序、形状、工艺、尺寸等方面的不同理解与设计,组合成各有特色的单品。取徐蕃棺内两顶为例,其一的帽顶处为规整的四方形状,由四片三角裁料拼合而成,帽顶整体再与帽身相结合,明确了面与面之间的交界线;另一顶的帽顶处未表现出规则的几何造型,帽身前后两片包裹两侧面的顶部向帽顶中心拼缝,贯行方巾整体方正的风格,简化缝合步骤,将帽顶与帽身一气呵成,形成自然的圆弧曲线,与前者对比鲜明,共同代表了明代两种主要流行风格。

二、明代四方平定巾的流行演变

明代近三百年间,四方平定巾的具体造型根据人们的主观设计思路形成多元的变式,与此同时,其帽筒的高低、佩戴方式、质料等皆出现了不同形式的变化,通过对出土案例与传世画作的记录与辨比,从中亦可看出时人首服审美的变革。

1.四方平定巾的高度之变

明代早期的四方平定巾,形制尚为朴素,帽筒高低适中,后期随着工商业及商品经济的活跃发展,奢侈之风盛行,社会价值观与伦理道德观念受新兴思潮影响改变,巾帽制度遭到破坏,形制也因审美观念的不同而日渐随意多变,四方平定巾的帽筒不断变化,至于明末造型已十分高大夸张,在《阅世编》“冠服”卷中有记载:四方平定巾,洪武时高矮大小适中,“其后巾式时改,或高或低,或方或扁。”描述了明中后期四方平定巾在形制与尺寸上的混乱与多变。清褚人获《坚瓠广集》卷二“秀才儒巾”中用“头顶一个书橱”来形容四方平定巾,可见当时形制之夸张。通过对墓葬出土的实物进行比较,明中后期四方平定巾帽筒高度的多变得以印证,从表1中亦可见,黄孟瑄夫妇墓出的四方平定巾帽高14.5厘米,刘湘墓中出土为帽高25厘米,较前者已高逾10厘米。

2.四方平定巾的佩戴朝向之变

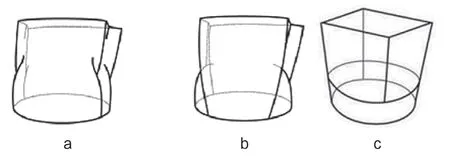

四方平定巾颁行初期以正戴为主,即正面方正,棱边朝向左右两侧。这时期人们对于四方平定巾的实用性更为侧重,考虑到其在闲置存放时为减少空间的占用常为折叠状态,因而初期的四方平定巾侧面大多作了折痕处理,帽身左右两侧中线向内凹陷,从俯视角度看呈正反两个“∑”状造型(图1—a、b),但也有少部分四面平整没有压折。而明代中期后,“服妖”现象下出现的对角戴四方平定巾,使得原本的两个侧面45度转向正面,棱边也转向45度至正面中心,如图1—c样式,方巾的装饰性受到人们的重视,为了保证其美观性及对称效果而不再加以折痕。在明代人物画像中可看出对角戴的四方平定巾与东坡巾相似,但无两侧外墙,整体造型依然保持着简洁朴素的风格。

图1 四方平定巾的款式结构图

就现存画像资料进行统计分析后发现,保持着传统穿戴方法的士人仍占较大比重,南京博物院收藏的《松江邦彦画像》荟萃明代松江一府三县的状元、进士、举人等共100余人,是由清代画家徐璋从缙绅家中搜集的画像临摹而成,其中戴四方平定巾者有18人,仅有1人是对角戴方巾。而记录了明代城市生活的仇英画作《清明上河图》(嘉靖年间版本)也有12个戴四方平定巾的形象,通过统计和分类可发现,正戴与对角戴各为6人。可见,保持着传统穿戴方法的士人仍占较大比重,但在市民层面,至晚明时期正戴与对角戴已平分秋色。

3.四方平定巾的选材之变

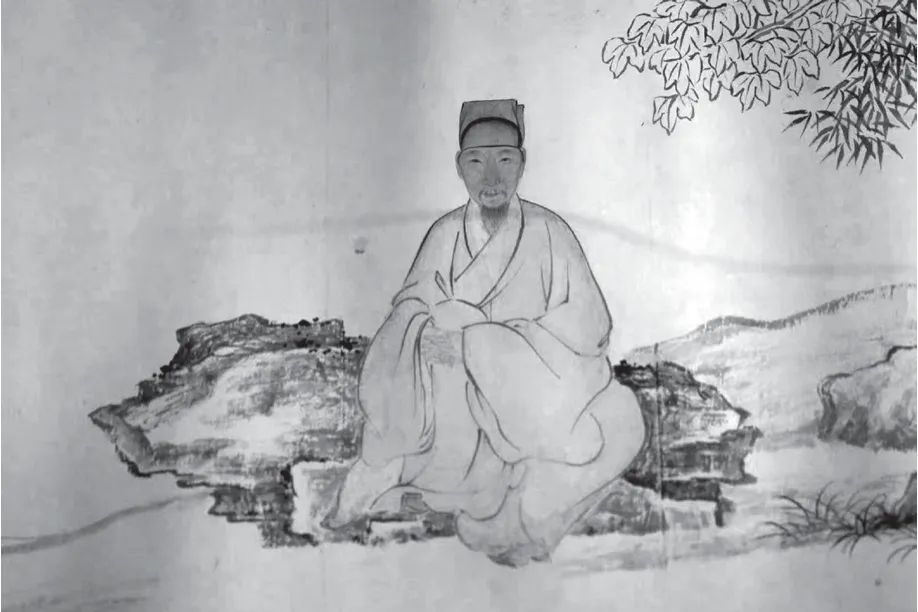

明代日渐繁荣的经济开放的思想及频繁的外交,使得人们对服装的要求变得越来越多元,除了在对四方平定巾的造型进行再设计外,制作质料选用上也更为丰富。从现有的出土实物来看,明中后期四方平定巾的颜色已不局限于黑色,而面料除漆纱质料外还有纱质、缎质的。根据明代的人物画像可以发现部分四方平定巾质感较软,质料轻透(图2),徐蕃夫妇墓出土的四方平定巾正是此制;另有一部分四方平定巾十分硬挺,帽身棱边直直地立于头上(图3)。这种变化可归因于质料处理方式的不同,或反映了四方平定巾的一个演变趋势。另外,明代小说《醒世姻缘传》中所提到的四方平定巾亦有紫绒、黑绒、绉纱、马尾登云等多种质料。这些都体现出人们逐渐解放的审美观念已然表现在这一首服之上。

图2 明代顾隐亮像图卷

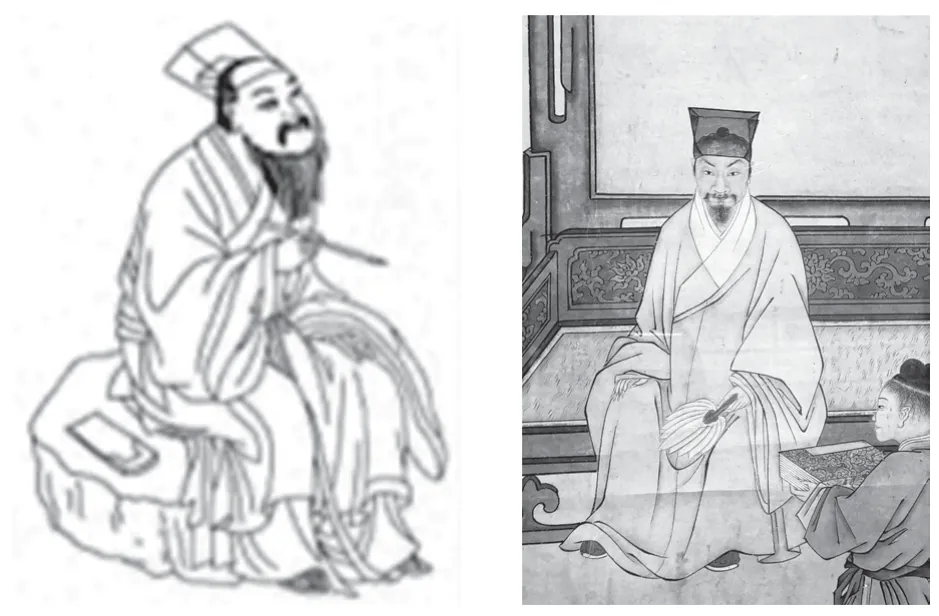

图3 左图为《御世仁风》中戴方巾的形象,右图为清人临摹明代张溥像轴

三、明代四方平定巾的穿戴搭配

服装穿于人体必需搭配存在,层叠包裹是周礼之后中国古代服装的表现共态,在服饰制度严苛的明代,四方平定巾与其他首服和主服的搭配皆有一定范式。

1.四方平定巾与其他首服的搭配

四方平定巾的漆纱质地使其呈现半透明效果,且其造型的内部空间偏大,不能与头部发髻形成实质性的束缚与贴合,因此需要与其他巾子或发饰搭配使用。在此功能需求下,具有良好的束发功能及“天下一统”“发束中原”政治寓意的网巾最常与四方平定巾合用,因此在明代亦有“法属中原,四方平定”之说。但网巾也可不用,《中国古代服饰研究》中写到“至于戴四方巾、六合帽的一般老百姓,网巾的应用,实可有可无。讲究的用它,马虎点即不用”。

其他束发冠以及固定发髻的簪饰也经常用于四方平定巾内,明代士人延习宋代在巾下戴小冠的作风,只将束发冠掩于巾帽之下,以此成俗,既达半彰半隐、似隐尤彰的美学,又守雍雅高清之风骨。明万历刻本《御世仁风》中的士人像较为清晰地绘制了四方平定巾内发饰的束冠式样,清人摹绘的明代张溥像中也可透过方巾看到内部发式被固定成髻的形态(图3)。

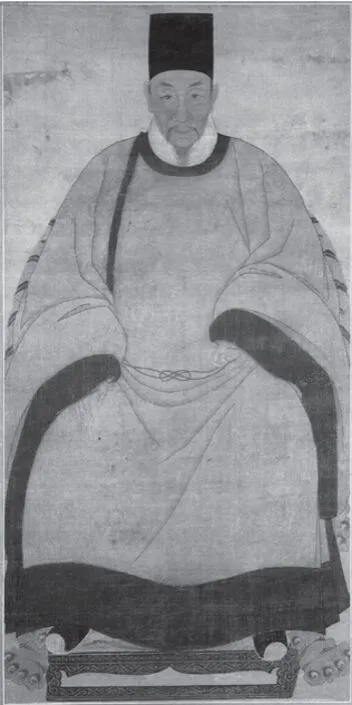

2.四方平定巾与主服的搭配

关于四方平定巾与主服的搭配,明代初期有比较严格的规定,《大明会典》载“洪武四年,各衙门掾史令史书吏司吏典吏,穿皂盘领衫。系丝绦,戴四方平定巾”;《怀星堂集》载“洪武诏旨也,学而未仕者,用儒巾襕衫;不仕者,用平定巾盘领袍……”可见,四方平定巾搭配盘领衣是政府规定的样式。如图4中的中年士人身着玉色皂缘盘领袍衫,领口、斜襟、袖口处饰以黑色缘边,下摆处有黑色宽缘,头戴黑色纱罗四方平定巾,是明初典型的士人着装形象。

图4 明代佚名容像

而故事发生在明代中期的《儒林外史》中描述的先生和秀才们搭配四方平定巾的服装往往是直裰,如初回中“那边走过三个人来,头带方巾,一个穿宝蓝夹纱直裰,两人穿元色直裰”与图5可相互印证,图中见陈献章身穿白色直裰,头戴四方平定巾,这是明代中期士人普遍形象。清代文人叶梦珠在《阅世编》卷八忆述明时衣冠所记复作论证,“其便服,自职官大僚而下至于生员,俱戴四角方巾,服各色花素绸纱绫缎道袍”。进入明代中后期社会服饰风尚向华美演变,服制与民风都受西方文化影响比前期更加开放与自由,如图6的王鏊便服像,其对角戴四方平定巾,在直裰外面搭配了氅衣,亦是当时士人的典型装束。

图5 明代先儒白沙先生陈献章先生像(广东省博物馆)

图6 明代王鏊衣冠像

四、明代四方平定巾的符号意义

四方平定巾作为政治符号而诞生,因而在实用意义基础上附加了被社会共同认可的地位与象征意义,在政治管制松懈之后又被赋予了新的经济与审美意义。

1.天下初定的政治寓意与故国之心

关于四方平定巾一名的来源,朗瑛《七修类稿》记录下流行最广的说法,“今里老所戴黑漆方巾,乃杨维祯人见太祖时所戴。上问曰:‘此巾何名?’对曰:‘此四方平定巾也。’遂颁式天下。”祝允明《前闻记》的记载亦可与之相印证,王圻也认为其:“取四方平定之意。”《汝水巾谱》中的“四方巾”条也载:“明初制衣征四方平定之意,此制大雅,故明人多冠焉。”可见,政治寓意是明太祖大力推广四方平定巾的重要因素,也为其流行原因增添不少戏剧色彩。

但通过对比历代巾帽冠饰,可以发现方巾其廓形与其他首服有相似相通之处。《三才图会·衣服》将方巾的形制与角巾、云巾相比谈。角巾即流行于六朝的一种有棱角的头巾,乌角巾即葛制的黑色角巾,后又名“东坡巾”,《东坡居士集》有“父老争看乌角巾”为二者的同指作论证。东坡巾与方巾以棱角分明、折叠清晰的方体高桶为基础廓形,然前者“四墙外有重墙,比内墙少杀(四面外墙均矮于内帽墙),前后左右各以角相向,著之则有角介在两眉间(帽墙四处折角分别朝冲四方正向,穿戴时正前方帽墙折角对准面部中心线),以老坡所服,故名”,同时方巾也吸纳了东坡巾“角指四方”的穿戴方式,形成了“面朝四方”与“角指四方”两种穿用方法的并行现象。基于廓形、结构与使用方面的比照,可以推论方巾蕴含着对前代巾帽的复古性承袭与时代性改良,其亮相并非闪现,即是对“上承周汉,下取唐宋”的传承也是王朝初建的美好寓意。

在其政治发愿的影响下,四方平定巾的推行亦经历了一次改革,明初的冠服制度原令士庶男子戴四带巾,被太祖朱元璋更定为四面方整的四方平定巾式。明沈文《初政记》:“洪武三年二月,命制四方平定巾式,颁行天下。以士民所服四带巾未尽善。”一方面是认为四带巾在寓意上“未尽善”,这时期的“六合一统帽”“一统山河巾”便是寄托了统治者对于国家安定太平的愿景与意义的典例,并达到对庶民百姓思想上的潜移默化的影响,意图加强百姓的爱国精神与归属感。另一方面,四带巾原为金代女真巾服,《金史·舆服志》记:“金人常服为四带巾,盘领衣,乌皮靴。”而明朝政权甫一稳定便废弃了元朝的服饰旧制,“上鉴周汉下取唐宋”依据汉族的传统服饰文化习俗恢复传统汉族礼仪,在此基础上融合装饰性与形式美的明代审美特点,将软巾改为相对硬挺的四面方形直立的四角方巾式,更适合作为传达“四方平定、国家安宁”的服饰符号,于是命制四方平定巾式颁行天下。

四方平定巾作为明代政权文化符号之说还可从清初的禁令中得以印证,明清易代之际,遗民有的终其身服先朝之服,拒斥满服的“小袖时袍”,甚至临死之际,也要坚持以“故明巾服”入殓的。清初王家祯的《研堂见闻杂录》便反映了清朝统治者为了根除民众对于前朝明代的余情与忠诚,强制推行针对明代标志性服饰的禁令,“私居偶戴方巾,一夫窥瞷,惨祸立发”。由此推论四方平定巾之所以受到废除,是因其已成为深入民心的文化和政治符号,已非关乎品味与流行,而是寄托隐逸与故国情怀之所在。

2.士人儒生的服饰标志与身份认同

就现存的大量木刻版画和笔记小说反映,四方平定巾使用者仍以知识分子和燕居官员为主。此后直至明末,四方平定巾一直是明代士人最具代表性的巾服。《客座赘语》载:“南都服饰,在(隆)庆、(万)历前犹为朴谨。官戴忠静冠,士戴方巾而已。”明代京城贡院的西边有一条胡同叫方巾巷,是举人们的必经之地,由于高中的举人都是头戴四方平定巾的,于是胡同内兴起了很多售卖四方平定巾的店铺,故而得名。

《儒林外史》中的描述也证实了四方平定巾的这一标识作用,第十七回:“……看见匡超人戴着方巾,知道他是秀才”;第二十二回:“船公到船上取了……一顶瓦楞帽,与他(牛浦)穿戴起来。说道:‘这帽子不是你相公戴的,如今权且戴着,到前热闹所在再买方巾罢。’”两处情节中,旁人看见匡超人的四方平定巾便断定他是秀才,船公得知牛浦的秀才身份后所说的话,都可看出人们已然将方巾同秀才划上等号。这一推论可以在《醒世姻缘传》中加以印证,第十八回载:“那舅爷……戴着方巾……是临清州学的秀才。”又冯梦龙辑的一首题为《山人》的小曲唱道:“问山人,并不在山中住。止无过老着脸,写几名歪诗,带方巾称治民到处去投刺。”其中的“山人”,即凭靠头戴的方巾来表显身份。可见,至明中期佩戴四方平定巾已成为士人的标志,其他人不能轻易佩戴。

从一个旁观者的角度,万历时期的意大利传教士利玛窦也认为:“属于士大夫身份的可以戴方帽,别人都是圆帽。”这一时期中外交流频繁,外国传教士远赴中原来学习中华文化、传播西方思想,经历第一次“易服”失败后,传教士清醒地认识到“中国人只喜欢有学问的人”。因此他们产生了“改易儒服”的想法,认为“神父们应该像高度有教养的中国人那样装束打扮”。明代晚期的传教士入乡随俗,头戴方巾,身著素色直裰(图7),最终这种服饰文化上的接受与认同,也帮助了他们的传教事业。

图7 欧洲传教士画像比利时耶稣会士金尼阁(Nicholas Trigault)像

与此同时,海上贸易的对外输出亦传播了本土风尚,沿海邻近国也出现了方巾的相似款式。规定朝鲜王朝体制制度的《经国大典》(1474年)中记录到一种“平顶帽”,也作“平顶巾”,在《朝鲜时代宫廷活动图》出现有穿戴“平顶巾”者,其方帽上似是装饰有花枝或翎羽,从造型上看与方巾和皂隶巾相似(图8);《耆英會圖》中即描绘更明确,可见交谈男子头戴形制与方巾相近的折角方帽(图9),这类平顶帽亦衍生出多种形制,成为一时之盛,于海外同期上下的书画记录中亦可以窥见明代服饰时尚及文化的输出影响。

图8 穿戴平顶帽者(国立中央博物馆2010年编《朝鲜时代宫廷活动图Ⅰ》)

图9 《耆英會圖(1584)》中穿戴平顶帽者(国立中央博物馆收藏)

四方平定巾因作士人群体的标签,区分士民身份的标志,因此佩戴四方平定巾约等于宣显其文士之身,但至于明中后期,混戴四方平定巾假借身份者渐多。万历年初刻印的《新昌县志》记:“成化以前……顶平定巾,衣青直身,穿衣靴鞋,极俭素。”同书“风俗志”载成化以后“士夫峨冠博带,而稍知书为儒童者,亦方巾彩履色衣,富室子弟或僭服之”;《日知录》冠服条引《内丘县志》曰:“门快舆皂无非云履,医卜星相莫不方巾”记述医士、卜者、星命、相术在内的江湖术士之流也皆著方巾。

明人左懋第《严禁奢僭以挽风俗以息灾沴示》斥曰:“方巾所以别士民,而见各项人俱乱戴之,示后方巾止许生员及有前程人戴。武生有学校之名、乡约有教民之任并戴方巾,而童生及幼稚戴片玉巾及凌云等巾,千把总官俱戴将巾,凡术士等杂项人戴一字巾,俱不许混戴方巾。违者责究”。但风气已成,禁令尚不能根堵乱象的滋生与发展,士流群体也不得自清,宽容于出身世家但未能入学子弟,如《阅世编》也记载了医生、相士、星士知文通学者借四方平定巾冒充士人的行为。至于布衣平民无资历者,娼优隶卒品级低贱者,若私戴方巾冒认士林身份,便受世人之指摘与告揭,这在综列儒林万相的《儒林外史》中亦得以旁证。

此外娼优、隶卒、小贩也作士人装扮,万历《通州志》说:“至于驵会庸流、幺么贱品,亦带方头巾,莫知禁厉。”《坚瓠集》亦记载明末有“满城文运转,遍地是方巾 ”的谚语。可见,四方平定巾在明代具有明显的士人阶层的标识属性,而由于士人较高的社会地位和明末较为松散的社会等级制度,佩戴四方平定巾又成为“非士人”们的僭越符号,这些人借由四方平定巾表达自己对于进入士人阶层的渴望,这也成为明末社会等级混乱的一个缩影。

3.奢汰求异的服饰审美与乱世衣风

明初朱元璋为整顿和恢复唐宋的礼制而制定的严格的服装制度,对各类巾帽的穿着人群、制作尺寸及装饰都有着明确的规定。嘉靖以后,士人与商贾渐成服饰风尚变异的两股主力,这种乱世衣风不仅表现为僭越现象,还体现在奢汰和革新两个方面。

随着时代发展、社会世俗化加深,经济上外交贸易往来更加开放,基层民众受开放风气影响,政治方面传统的服饰等级制度被打破,对华美的追求推动了服饰式样及穿戴搭配的革新,首先便是身份等级的混乱,晚明的市镇经济发达,商人们经济实力雄厚,且此时的朝廷服制禁令屡被打破,禁令的作用已不复初,于是各种华丽的质料与装饰被用在服饰品之上。就算财力水平已经达到可以满足各种奢侈服饰品需求,但受到早已根深蒂固在人们的潜意识中几百年的“官农士商”的等级思想影响,商贾之人及其子弟追求文人的生活态度,模仿士人的穿衣风格,希望通过穿着与士人相媲美的衣服来提高身份地位,整体的“文人化”趋势明显,也在一定程度上促进了四方平定巾用料的奢侈化,《客座赘语》“巾履”中就曾描述过后期巾制的新奇多样“其质或以帽罗、纬罗、漆纱,纱之外又有马尾纱、龙鳞纱。其色间有用天青天蓝者至以马尾织为巾,又有瓦楞单丝双丝之异。于是首服之侈汰至今日极矣”。《醒世姻缘传》中也有类似记载,如第三回中“戴紫绒方巾,穿绒褐袄子,一个八十多岁的老人家”,第五回中胡旦“一顶黑绒方巾,一顶紫貂帽套”,及七十七回中“戴着黑绉纱方巾”的相栋宇。从黑色到紫色,从绒布至绉纱,四方平定巾的材质及颜色日趋丰富。

另外,穿戴制式的革新,原因有两个,其一为文人士人的“求异”心理,早在四方平定巾颁行初期,向往自由的文人便不认同这一统一形制的巾子,随着“华美奢靡”与“僭越礼制”之风渐行,便逐渐出现了前文提到的“头顶一个书橱”及对角戴四方平定巾的现象,《北窗琐语》记载有当时的民谣:“一可怪,四方平巾对角戴;二可怪,两只衣袖像布袋……”在一些保守传统的士人看来这种“殊形诡制”都是“服妖”,尽管向朝廷建言严禁章服诡异之风,但收效甚微。明中期以后的士人在思想观念、意识形态、生活方式与品格追求方面都与之前的士大夫有所不同。所谓“大隐在朝市,何劳避世喧”,正是明代士大夫们的隐居心声。他们留恋繁华的明代士人“隐居”于城市,生活上追求惬意洒脱,对庭室园林、衣冠风骨的美学考究,使得士人引领市民百姓服饰的时尚风潮逐渐显现。多元而自由的思想随着国家社会外交的拓展渗透到了民间,人们在追求美的思路上日益开放,最终形成了晚明时期四方平定巾样式多变的局面。

其二,在明中后期众人纷混士流,乱戴四方平定巾的世风流行中,真正的士人只得另辟它式来实现士群与其他阶层的身份区分。王鏊《秉之惠巾制甚奇似东坡而小异老夫之所宜戴也赋诗谢之》中便记述了他人所赠的一顶变式四方平定巾,“幞头岝崿帽尖纤,雅俗无如此样兼。垫似林宗微展角,高如苏子不为檐。将笼白发真相称,若对青蛾未免嫌。我是越人犹爱着,肯教漉酒似陶潜?”在官员的潜在引领和倡导影响下,巾式日趋多变,更有甚者创制出“时样”,与求奢之风合流,构筑起明后期典型的“服妖”风尚。

综上所述,四方平定巾作为造型与面料皆相对简单的首服,在僭越之风的影响和经济发展的推动下,亦不能免俗地成为了炫耀财力和展示个性的符号,更可见社会变革对典型服饰变迁之影响。

结语

四方平定巾作为明代首服巾帽的重要品类之一,在明代的历史中深刻地融入士人们的生活,是结合了实用、装饰及文化功能的综合载体,也是明代政治、经济、文化、审美融入首服的主要标志。正因如此,清朝的统治者才强制抹消前朝遗留下的文化符号来统一民众思想,禁止穿戴四方平定巾而改戴瓜皮小帽。

尽管四方平定巾作为首服受自身形制特点的限制不能像其他服饰品类一般衍生出多样的造型设计,但其细节的变化与穿戴方式的革新仍反映了明代人们思想的进一步开放,也在一定程度上展现了明后期社会的混乱、政治的松懈,揭示了明朝最终走向灭亡的社会原因,为现代学者探究分析明代的服饰生活及政治、经济、文化发展提供了参考的依据和切入点。至于四方平定巾一脉自前朝的沿承演变,至明后期的变式番新,其中的内在连贯脉络仍有待于针对性梳理及深入研究。