从属吏侍奉到将军守门:南北朝墓葬披甲门卫图的诞生

2022-10-11白炳权中山大学历史学系广东广州510275

白炳权(中山大学 历史学系,广东 广州 510275)

纵观两汉魏晋十六国门卫图像,不难发现,两汉壁画墓门卫数量较少,且较为单一,以世俗文武吏员为主;画像石墓门卫图像种类繁多,且形成了具有地域特色的门卫图像。魏晋以降,河西墓葬中,兽首人身门卫与世俗门卫平行发展;辽东墓葬中,世俗门卫一枝独秀。此外,值得注意的是,两汉魏晋十六国墓葬门卫图像中的门卫极少穿戴铠具,而在南北朝初期,南北地域不约而同兴起披甲门卫图像。前贤时彦对这一问题进行了初步研讨,韦正等人认为,北魏披甲武士图像模仿自现实士兵或方相氏,并与游牧民族尚武风气和中原镇墓传统关系颇深。南朝墓葬守门将军与“将军”职官不无关系。近来,蒋天颖提出新见,指出南朝守门将军图像主要来源于南朝镇墓文中“道左(右)将军”等神祇鬼官。但是,南北地域为何几乎同一时间流行披甲门卫图像?南朝门卫究竟源于将军职官还是镇墓神祇?这些问题还有待进一步研讨。笔者将立足前贤时彦研究成果,首先从传世文献与冢墓文本入手,梳理门区守卫形象记载;其次,笔者将结合两汉以降门卫图像演变历程与相关文本,探讨门卫图像演进与文本生成的互动情形。最后,笔者将从南北朝墓葬营建过程、墓葬文化演变等方面入手,深入探究南北朝墓葬披甲门卫图像生成的内在动因。

一、传世文献与冢墓文本中的门卫

《荆楚岁时记》中曾记载南朝中后期普通民众在新春之际张贴门神的习俗:

岁旦,绘二神披甲持钺,贴于户之左右,左神荼,右郁垒,谓之门神。

这段记载提到的神荼、郁垒两位门神最早见于东汉王充《论衡》所引《山海经》和东汉应劭《风俗通义》所引《黄帝书》,两书记载大体相近,但均无门神具体衣着记载。显然,《荆楚岁时记》中的这段记载,经过后人再度加工。几乎在同一时间,南北地域墓葬中再度出现披甲持械门卫形象,“披甲”成为南北朝中后期门神形象的新特征。可见,从地上到地下,披甲成为时人认知中门区守卫形象的共同特征。若仔细玩味,不免让人产生疑问,南北朝中后期时人认知中,门神为何突然穿戴铠具?

饶有趣味的是,此时的镇墓文中悄然出现“将军”一词,用来指代护送墓主死后灵魂的卫士,承担类似门吏、亭长的角色。如河南洛阳太康三年(282)镇墓文和建元十八年(382)甘肃高台高俟镇墓文。“将军”与此前担任墓葬门区守卫的“亭长”“门者”相比,武力色彩更为浓厚,更有可能穿着铠具。然而,细究上述两则镇墓文,此类“将军”神祇具体职能与此前冢墓文书中的“亭长”等吏员略有差异。如河南洛阳太康三年(282)镇墓文:

……得行瑩将军□鬼备守,丘丞墓伯籍鬼,多归地下□□□□行直墓门长□均窦生人堂□□下就……

行瑩将军负责死者前往“太山”或“蒿里”的护卫守备工作,到达冥府后,由丘丞墓伯负责登记死者阴间户籍,将死者固着于阴间,防范死者妨害生人。可见“将军”类镇墓神祇主要在死者前往阴间的道路上从事迎送护卫工作,这种迎送护卫神祇是汉魏之际出现的新神祇,与此前在门区从事类似迎送工作的亭长稍有差异。以较早出现墓门亭长一词的延熹四年(161)河南孟津钟仲游妻买地券为例:

……黄帝告丘丞墓伯、地下二千石,墓左墓右主墓狱史、墓门亭长,莫不皆在;今平阴偃人乡苌富里钟仲游妻薄命蚤死……自今以后,不得干□主人。有天帝教,如律令。

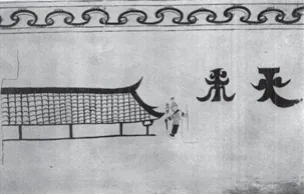

在这一文本中,死者似乎直接到达蒿里,一众官吏开始按照流程接待亡者,亡灵中途前往蒿里的过程不见于上述文本。可见,“墓门亭长”“魂门亭长”应作为蒿里门区守卫吏员,这种吏员形象在东汉画像石墓与祠堂迎送图中屡见不鲜。如陕西绥德黄家塔M9(坐南朝北)前室东壁(右)迎送图,画面最左侧有三位吏员(图1),一位弯腰迎接车队,两位下跪。山东苍山元嘉元年(151)墓(坐北朝南)前室东壁横额也绘制了车马驶向门亭图(图2)。这些图像表现了墓主灵魂进入阴间或准备通过门区前往天界。针对这幅图像,山东苍山元嘉元年墓有一题记“使坐上小车 ,驱驰相随,到都亭,游徼侯见,谢自便”,题记中的“游徼”同样见于熹平二年(173)山西张叔敬镇墓文,“……天帝使者告张氏之家……冢丞冢令、主冢司令、魂门亭长、冢中游徼等……”因此,墓葬图像中,门区周边的吏员应该就是随葬文书中提及的各种吏员。综合上述讨论,“魂门亭长”与“墓门亭长”的共同特征是位于想象中的阴间或天界门区,而新生“将军”神祇则位于墓主灵魂前往阴间或天界的道路途中。二者职能与所处空间略有差异,笔者认为不能简单地将墓葬门区披甲门卫视作“将军”神祇。此外,就数量而言,西晋、十六国镇墓文中,将军出现次数极少,比例极低。目前已知河西十六国镇墓文超过80件(不完全统计),仅有一件出现将军一词。可见此类将军形象在当时冢墓文化中尚未流行。

图1 陕西绥德黄家塔M9前室东壁(右)迎送图

图2 山东苍山元嘉元年(151)墓前室东壁

此后,含有“将军”神祇的镇墓文再度兴起于南朝地域,如出土于湖南长沙的刘宋元嘉十年(433)徐副买地券:

……营土将军,土中督邮,安都丞,武夷王,道上游逻将军、道左将军、道右将军,三道将军,蒿里父老,都集伯伥,营域亭部,墓门亭长……

这一文本中的神祇较东汉魏晋时期随葬文书更为丰富,“将军神祇”也细分为营土将军、道左将军、道右将军等。因此,蒋天颖结合道教将军神祇记载,认为南朝披甲门卫图像源于南朝镇墓文中的将军神祇。但是,徐副买地券不只有将军神祇,还有“墓门亭长”等东汉以降承担门区职能的吏员。如果门卫图像果真受镇墓文影响,丧家或工匠为何舍两汉门吏、亭长,而专用披甲将军图像?仅从文献本身演进逻辑而言,难以解释此种图式转换现象。

二、门卫图像与冢墓文本的互证

在上文中,笔者初步梳理了两汉至南北朝初期传世文献与冢墓文本中门卫形象的相关记载,笔者发现,从文本角度入手,难以解释南北朝墓葬披甲门卫图像的陡然兴起。为了进一步讨论,笔者将进一步搜集和排列冢墓文本(随葬文书)中有关将军神祇的材料(表1),并结合两汉以降墓葬门卫图像变迁,探究门卫披甲形态何以生成。

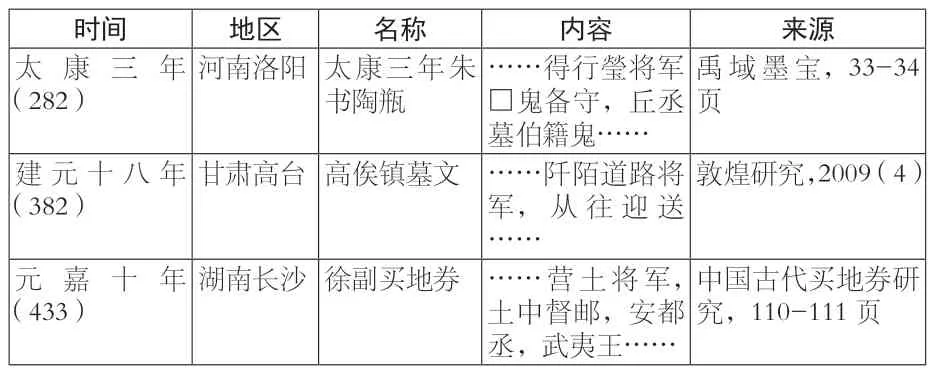

表1 魏晋南北朝随葬文书所见“将军”简表②表中文献来源如下:[日]中村不折:《禹域出土墨宝书法源流考》,北京:中华书局,2003年;寇克红:《高台骆驼城前秦墓出土墓券考释》《敦煌研究》2009年第4期;鲁西奇:《中国古代买地券研究》,厦门:厦门大学出版社,2014年;湖南省博物馆:《湖南资兴晋南朝墓》《考古学报》1984年第3期。

①方括号内为鲁西奇补足文字。

仔细比对冢墓文献,不难发现,含有“将军”的镇墓文大多出现于湖广地区,建康及其周边地区尚未发现。而南朝早期披甲执械将军形象却集中于建康帝陵、王侯级别墓葬。因此,湖广地区镇墓文献的“将军”恐怕难以直接影响建康帝陵、王侯墓葬营构,从而催生披甲门卫图像。

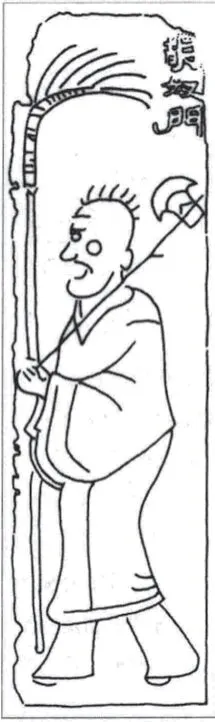

此外,将南朝门卫形象分布地域与包含“将军”的镇墓文献地域进行比对,可以发现湖广周边地区产生了与两汉门卫相似的仪卫图像。如福建南安丰州南朝墓(图3-1)、广西融安县南朝墓(图3-2)中的拄杖人像。这种拄杖人像与湖广及其周边地区流行的“将军”神祇是否相关,这一问题还有待进一步讨论。可以确定的是,时人对这种拄杖人物形象并不陌生。笔者注意到南齐王琰《冥祥记》的一条材料(下划线为笔者所加):

图3-1 福建南安丰州南朝墓拄杖人像

图3-2 广西融安县南朝墓拄杖人像

宋沙门智达者,益州索寺僧也……宋元徽三年六月病死……至三日旦,而能言视。自说言:“始困之时,见两人皆着黄布裤褶……”曰:“上人应去,可下地也。”达曰:“贫道体羸,不堪涉道。”此人复曰:“可乘轝也。”……至于朱门,墙闼甚华,达入至堂下。堂上有一贵人,朱衣冠帻,据傲床坐,姿貌严远,甚有威容,左右兵卫百许人,皆朱衣拄刀,列直森然……

智达在死后经阴间使者(着袴褶)引导进入冥界,这一记载与镇墓文中对死者灵魂前往冥界的想象基本一致。不过,此时冥界卫士已经演变成“拄刀仪卫”,与萧齐高级墓葬中的拄刀仪卫图像相近。智达在冥界见识了一系列残酷的惩罚,因此主持审判的“堂上贵人”或为时人想象中的冥界之主。如此一来,“贵人”身后的仪卫极有可能是现实禁卫将军的阴间翻版。可以确定的是,拄刀仪卫形象在宋齐之际已经进入时人脑海,成为阴间守卫形象,同时表现在墓葬仪卫图像中。

这种拄(刀)杖人物图像在东汉便已出现,东晋逐渐增多,南北朝后期广为流行。如辽宁朝阳东晋袁台子墓拄杖吏员。袁台子墓坐北朝南,西壁前部的奉食图中,领头吏员拄环首刀而立,环首有朱缨下垂,左手按于胸前(图3-3),这种拄环首刀姿态与南北朝后期墓葬拄环首刀门卫较为接近。云南昭通霍承嗣墓坐北朝南,南壁下侧门廊西侧(右)也绘有拄环首刀门卫图像(图3-4),西壁(右)仪卫图中13位霍氏部曲穿暗红色短褂,着淡墨色长袴与靴,双手拄环首刀(图3-5)。霍承嗣墓拄刀士兵构成的仪卫图恰与《冥祥记》“左右兵卫百许人,皆朱拄刀”(见上文)的记载相印证。甘肃高台地梗坡东晋墓墓门两侧也绘有拄杖门吏(图3-6),从冠式上看,地埂坡晋墓门卫与云南昭通霍承嗣墓拄刀仪卫、袁台子墓拄刀吏员较为接近,前低后高,属于平上帻向平巾帻的过渡形态。通过对上述墓例的讨论,不难看出,以拄杖人物作为侍从或冢墓守卫的现象分布地域较为广泛。从各墓墓主身份看,辽宁朝阳袁台子墓墓主画像为典型的偶像式墓主构图,多出现于贵族、官僚墓葬中。故此,东晋袁台子墓墓主应为辽东大姓之后。云南昭通霍承嗣墓墓主出自南中大姓霍氏,亦属地方大族。甘肃高台地梗坡墓墓门两侧绘制墓主人夫妇,门上方绘制有祥瑞图像,壁画工艺精细,壁画题材也多见于高级贵族、官僚墓葬,墓主应为河西地方大族。可见,拄杖(刀)门卫(未披甲)已经在东晋时期南北贵族、官僚墓葬中占据一席之地。但现有墓例较少,可见拄杖(刀)门卫尚未流行。

图3-3 辽宁朝阳东晋袁台子墓侍吏

图3-4 云南昭通霍承嗣墓门卫

图3-5 云南昭通霍承嗣墓仪卫

图3-6 甘肃高台地梗坡东晋墓门卫

直至南朝以降,建康及其周边地域出现拄杖披铠带“将军”榜题门卫图像,湖广及其周边地域出现着长袍或裲裆拄杖门卫图像。在形象上,东晋时期出现的拄杖门卫与南朝门卫稍有差异,但“拄杖”这一核心姿势得到了稳定传承。因此,东晋时期出现的拄杖门卫或许可视作南朝门卫的先声。

综上所述,镇墓文将军神祇的流行或许对墓葬设计产生了一定影响。带有“将军”神祇的镇墓文较为集中的湖广地区墓葬中,同时出现若干拄刀仪卫图像,这种仪卫可能受到将军神祇影响。但是,建康地区并无此类镇墓文,却是披甲拄刀门卫集中之地。因此,笔者认为,难以在将军神祇与建康披甲门卫图像之间建立必然联系。此外,在图像角度方面,笔者发现南朝披甲持械门卫的拄刀造型自有其渊源。这种拄刀门卫造型出现于东汉壁画墓,在十六国时期继续发展,最终在南北朝后期广为流行。如此一来,我们还需要解答一个问题,门卫图像为何突然披上铠具?

三、材质转换与披甲门卫图的诞生

魏晋实行薄葬政策以降,中原墓葬门卫图像一度断绝,镇墓武士俑替代门卫图像承担起镇墓辟邪职能。也正是在魏晋时期,辽东墓葬门卫图像出现一些新特征,即披甲门卫图像的形成。目前已知出现披甲门卫图像的墓葬有辽阳北园2号墓(汉末-曹魏)和辽阳三道壕墓(西晋)。两座墓葬门卫图像具有一些共同特征。辽阳北园2号墓墓门内左侧绘有门卫,门卫头顶圆形发髻,发尾后垂,身披甲衣,左手持弓,右手持箭。短裤,红缘领袖,腰缠红带,深目高鼻,胡须满面。辽宁辽阳三道壕西晋墓(大致坐北朝南)西起(左)第四棺室西壁南侧绘一门卫,头戴盔,身披甲衣,手持长刀(图4-2)。此前墓葬中不乏披铠武士形象,但门卫一般使用文质吏员或着戎服武吏形象。那么,这一形象从何而来,又因何在辽东地区墓葬中昙花一现后归于沉寂,却在北魏、南朝墓葬中再度流行?

图4-2 辽阳三道壕西晋墓门卫

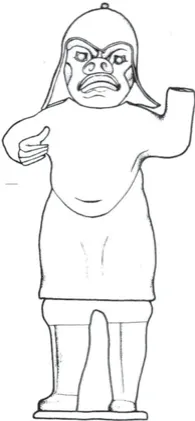

笔者注意到,北园2号墓门卫“深目高鼻”,且采用圆髻、发尾后垂,应脱胎于当时的胡人形象。三道壕墓门卫头戴尖顶头盔,朱浒据此将其纳入胡人图像范畴,孤证不立,三道壕西晋墓是否为胡人门卫,还有待进一步讨论。可以确定的是,两墓门卫均以披甲持械作为门卫突出特征,且相貌、铠具与东汉以降门卫图像差异较大。以胡人为门卫的做法在东汉便已出现,如河南方城东汉墓带有“胡奴门”榜题的门卫图像(图4-1)。但该门卫衣着与同时期门卫形象大体相近,着及膝深衣,一手持帚,一手扛斧。显然,东汉时期带有胡人色彩的门卫图像与辽东新型披甲门卫差别较大。有趣的是,魏晋镇墓武士俑中不乏与辽东披甲门卫相似的形象。锥髻、螺髻或尖顶头盔是西晋时期山东、河南等地镇墓武士俑的主要头饰。如山东邹城西晋刘宝墓镇墓武士头戴尖顶盔,身着戎服(图4-3);洛阳春都路西晋墓武士俑头顶高螺髻,着右衽短袍(图4-4);洛阳吉利区西晋墓M2492镇墓武士俑头戴尖顶盔,身着铠具(图4-5)。此外,两墓镇墓武士俑均带有一定胡人深目高鼻特征。魏晋政府推行薄葬条令,墓葬壁画锐减,镇墓武士俑迅速流行。由此,笔者推测,魏晋时期,具有相同职能的镇墓武士俑与门卫图像极有可能出现相互影响的现象。但是,二者之间究竟如何沟通,能否将该门卫形象简单地归为披铠镇墓武士俑影响下的产物,这些问题,均有待进一步讨论。

图4-1 河南方城东汉墓门卫

图4-3 山东邹城西晋刘宝墓镇墓武士俑

图4-4 洛阳春都路西晋墓武士俑

图4-5 洛阳吉利区西晋墓M2492镇墓武士俑

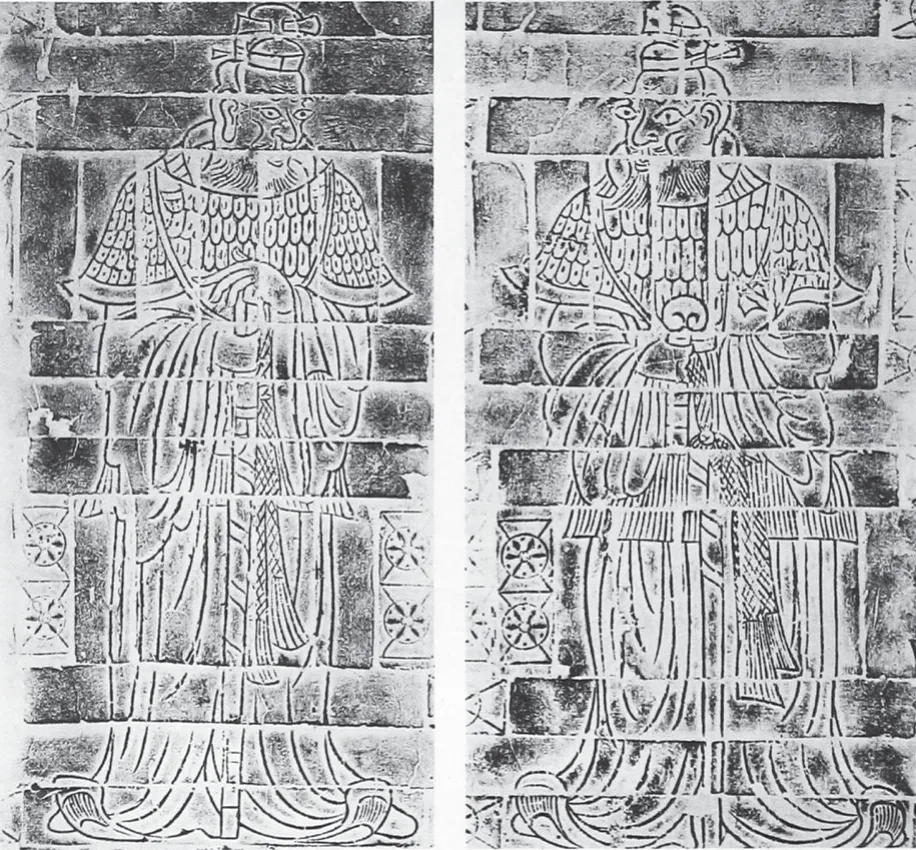

西晋崩溃后,镇墓武士俑在中原迅速消失。十六国时期,关中再度出现镇墓武士俑,大多带有兽面特征,如西安北郊顶益制面厂M217(十六国)(图5-1)、西安北郊航天城M7(北朝早期)(图5-2)。北魏征服大夏后,大批贵族与工匠被迁往平城。此后,镇墓武士俑在平城墓葬中逐步流行。北魏早期武士俑基本延续关中特色,着重刻画粗鼻、大嘴,如呼和浩特北魏早期墓镇墓武士俑,身着盔甲,足穿长筒靴,粗鼻与咧嘴特征突出(图5-3)。北魏中期,部分镇墓武士俑延续这一特征。如大同雁北师院M2镇墓武士俑,头戴兜鍪,双目圆睁外凸,两眉弯曲,鼻大且向上翻,嘴唇厚大,两边嘴角下撇,面目狰狞(图5-4)。此类带有兽面特征的镇墓武士与太延元年(435)沙岭壁画墓守门披甲武士极为相似(图5-5)。

图5-1 西安北郊顶益制面厂M217镇墓武士俑(十六国时期)

图5-2 西安北郊航天城M7镇墓武士俑(北朝早期)

图5-3 呼和浩特墓镇墓武士俑(北魏早期)

图5-4 大同雁北师院M2镇墓武士俑(北魏中期)

图5-5 大同沙岭壁画墓门卫图(435)

值得注意的是,具有兽面特征的镇墓武士俑多出现于北魏早期,文成帝以降,镇墓武士俑面部基本与世俗士兵无异,如大同云波里10号墓(太和初年)武士俑(图5-6)。这种世俗面貌的披甲武士同样出现在太安四年(458)解兴石堂外壁(图5-7)。由此可见,镇墓武士俑与门卫图像演变历程颇为一致。在北魏汉化进程中,武士俑面部逐渐贴近寻常武士,平城地区随之出现与之相似的披甲门卫图像。

图5-6 大同云波里 10号墓镇墓武士俑(太和初年)

图5-7 大同解兴石堂外壁(458)

通过上述考察,不难发现平城时代涌现的披甲门卫图像受到镇墓武士俑形象影响。那么,同一时间南朝墓葬中兴起的披甲将军形象是否也受到镇墓武士俑影响?不同材质之间的图式转换究竟是如何完成的?

目前已知东晋时期高等级墓葬中出土的镇墓武士俑,一改西晋时期披甲、狰狞面貌(或胡人相貌),多戴平巾帻,穿袴褶或窄袖长衣。以目前已知的三座东晋皇室墓葬为例:南京大学北园墓(东晋初期)、南京富贵山墓(东晋中后期)、南京汽轮机厂墓(东晋中后期)。南京大学北园墓在甬道与墓室接口发现高46cm的镇墓武士俑(图6-1),戴平巾帻,穿窄袖长衣,呈持物状,附近发现圆木棒(或为武士俑原先持物)。南京富贵山墓发现四件镇墓武士俑,分为两种样式,一种头戴冠(图6-2),圆脸方耳,身着袴褶,上身着右衽短衣(52.8cm);一种头戴冠,长脸细颈,身穿袴褶,上身着左衽短衣,着圆头靴(50.2cm)。值得注意的是,四件俑具面部清秀,俑冠上均有一横簪,并系两扣,与南朝拄刀门卫图像的面部与冠式特征较为接近。南京汽轮机厂墓出土陶俑方脸圆耳(图6-3),头戴冠,身着右衽曳地长衫,冠式、面部特征与南京大学北园墓、南京富贵山墓较为接近。南京大学北园墓被认为是元帝建平陵或成帝兴平陵。富贵山墓约400米处曾发现晋恭帝玄宫石碣,富贵山墓极有可能为帝陵。南京汽轮机厂墓也被认为是东晋中晚期帝陵或上层贵族墓葬。韦正曾对南朝墓葬俑具作过细致梳理,指出此类面貌清秀,不着铠具的武士俑多见于帝陵或上层贵族墓葬。这些武士俑的共同特征是文质色彩突出,褪去西晋北方俑具的狰狞面貌,戴小冠,着袴褶。刘宋以降,建康贵族在重构墓葬门卫图像系统时,自然受到当时业已流行的戴小冠镇墓武士俑形象的影响。如江苏丹阳建山金家村墓甬道两壁的门卫图像(图6-4)。门卫头戴小冠,身着袴褶,外罩筒袖铠,着大头履。如果说,南朝门卫图像也受到镇墓武士俑影响,那么,南朝门卫的铠具又从何而来?正如上文所言,学界普遍认为,南朝帝陵披甲门卫源自宫廷禁卫“直阁将军”。笔者进而注意到,建山金家村墓门卫所披筒袖铠恰好是南朝宫廷禁卫御杖之一。刘宋时期,筒袖铠是御杖的重要装备,宋明帝即位之初曾将筒袖铠赐予殷孝祖,“御仗先有诸葛亮筒袖铠帽,二十五石弩射之不能入,上悉以赐孝祖”,另一员大将王玄谟也曾得到御赐筒袖铠,“寻除车骑将军、江州刺史,副司徒建安王于赭圻,赐以诸葛亮筒袖铠”。这种筒袖铠在西晋时期就已经开始流行,中原西晋墓葬中不乏身着筒袖铠的镇墓武士俑。因此,南朝披甲门卫的形成可能较北魏更加复杂,披筒袖铠镇墓武士俑、现实禁卫将军铠具以及东晋文质彬彬的镇墓武士俑,都可能成为工匠塑造南朝披甲门卫图像时考虑的因素。

图6-1 南京大学北园东晋墓武士俑

图6-2 南京富贵山东晋墓武士俑

图6-3 南京汽轮机厂东晋墓武士俑

图6-4 江苏丹阳建山金家村墓门卫图(南齐)

不同材质的同一主题或形象实际上存在跨介质传播的可能性。日本学者杉本宪司曾指出汉代明器在壁画中的再现,提出“明器壁画化”理论。Bonnie Cheng(郑如珀)讨论了北周墓葬门卫形象绘制技法同佛教石窟护法之间的关系。在笔者看来,材质转换的关键在于图像功能与生产模式。魏晋时期,两汉门卫图像在中原逐渐销声匿迹,北魏与南朝政权均需重构门卫图像传统。此时,工匠或丧家可资借鉴的守门形象主要有四种,一是两汉门卫,二是河西门卫,三是辽东门卫,四是镇墓武士俑。就功能而言,镇墓武士俑与门卫图像基本一致,均具有镇墓辟邪功能。就图像沿革而言,北魏政权初期并无全盘继承晋制打算,反而多有创新,杂糅胡汉制度,改创新制。再加上北魏早期实行严格的工匠管理制度,各类工匠集中于官府作坊,不同材质之间同一形象的借用具有充分的技术条件。反观南朝,披甲门卫图像的形成背景更为复杂。“将军”镇墓神祇、文质彬彬的镇墓俑以及直阁将军铠具都有可能影响门卫图像的制作。因此,二维门卫图像与三维镇墓武士俑有可能出现与北方地区相同的“材质转换”现象。文本、俑具和图像的演进轨迹在门区交汇,共同形塑了南朝的披甲将军图像。

小结

西汉初期,壁画墓门区图像以神怪图像为主。西汉中后期以降,较为稳定的文武吏员门卫图像模式逐渐形成。与此同时,汉画像石墓中出现世俗与神怪二元门卫传统,世俗门卫以文武吏员门卫形象为主,神怪门卫以兽首人身形象为主。魏晋十六国时期,门卫图像在中原逐渐销声匿迹,转而在河西、辽东墓葬中继续发展。河西墓葬中出现兽首人身门卫、世俗门卫图像平行发展趋势,辽东墓葬中世俗门卫图像一枝独秀。

此后,平城和建康地区墓葬中兴起披甲世俗门卫形象,这种形象与两汉门卫、魏晋十六国河西、辽东地区门卫图像迥异。在门卫图像传统断绝已久的平城与建康地区,墓葬营构之时,工匠团体势必要参考固有门卫形象资源。而在两汉、河西、辽东、镇墓武士俑四种形象资源之中,武士俑的形象与披甲门卫最为接近,极有可能成为工匠制作披甲门卫图像的重要依凭。与此同时,南朝地域中出现带有“将军”神祇的镇墓文,彰显了墓葬守护神祇武力色彩的增强。故此,南北地域墓葬披甲门卫图像极有可能是图像、武士俑、镇墓文等多种因素叠压生成的产物。

图1 李林:《陕西绥德县黄家塔汉代画像石墓群》《考古学集刊》第14集,文物出版社,2004年,第71页。

图2 山东省博物馆等:《山东苍山元嘉元年画像石墓》《考古》1975年第2期,图七-2。

图3 图3-1:福建省文物管理委员会:《福建南安丰州东晋、南朝、唐墓清理简报》《考古通讯》1958年第6期,图五。图3-2:广西壮族自治区文物工作队:《广西壮族自治区融安县南朝墓》《考古》1983年第9期,图三。图3-3:徐光冀主编:《中国出土壁画全集8辽宁·吉林·黑龙江》,科学出版社,2012年,第37页。图3-4:云南省文物工作队:《云南省昭通后海子东晋壁画墓清理简报》《文物》1963年第12期,图版肆。图3-5:云南省文物工作队:《云南省昭通后海子东晋壁画墓清理简报》《文物》1963年第12期,图版叁。图3-6:国家文物局主编:《2007中国重要考古发现》,文物出版社,2008年,第87页。

图4 图4-1:邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局,2011年,第227页。图4-2:辽阳博物馆:《辽阳市三道壕西晋墓清理简报》《考古》1990年第4期,图四。图4-3:山东邹城市文物局:《山东邹城西晋刘宝墓》《文物》2005年第1期,图一五。图4-4:洛阳市第二文物工作队:《洛阳春都路西晋墓发掘简报》《文物》2000年第10期,图二。图4-5:洛阳市文物工作队:《洛阳吉利区西晋墓发掘简报》《文物》2010年第8期,图九。

图5 图5-1:陕西省考古研究所:《西安北郊北朝墓清理简报》《考古与文物》2005年第1期,图九。图5-2:西安文物保护考古研究院:《西安航天城北朝墓发掘简报》《文博》2014年第5期,图五。图5-3:郭素新:《内蒙古呼和浩特北魏墓》《文物》1977年第5期,图版肆。图5-4:大同市考古研究所:《大同雁北师院北魏墓群》,文物出版社,2008年,第45页。图5-5:徐光冀主编:《中国出土壁画全集2山西》,科学出版社,2012年,图版17。图5-6:张志忠:《大同云波路北魏石椁墓解读》《收藏家》2019年第9期,图5、6。图5-7:大同北朝艺术研究院:《北朝艺术研究院藏品图录:青铜器陶瓷器墓葬壁画》,文物出版社,2016年,图版15。

图6 图6-1:南京大学历史系考古组:《南京大学北园东晋墓》《文物》1973年第4期,图二。图6-2:南京博物院:《南京富贵山东晋墓发掘报告》《考古》1966年第4期,图版陆-7。图6-3:南京市博物馆:《南京北郊东晋墓发掘简报》《考古》1983年第4期,图版肆-1。图6-4:姚迁、古兵编著:《六朝艺术》,文物出版社,1981年,图版203、204。