文化与情境是如何影响教师学习的? *

——以中国教师学习共同体研究为例

2022-10-10尹弘飚3

郑 鑫 刘 源 尹弘飚3,

(1. 西南大学教育学部,重庆 400715;2. 西南大学心理学部,重庆 400715;3. 香港中文大学教育学院,香港 999077)

一、从《人是如何学习的Ⅱ》说起

学习,不仅是教育研究的核心问题,也是心理学、神经科学和生命科学等领域的基础问题。2000年,美国国家科学院、工程院和医学院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine;NASEM)“人如何学习”委员会发布了《人是如何学习的:脑、心智、经验及学校》(How people learn:Brain, mind, experience, and school),在国际学术界产生了广泛影响(王美等, 2019)。2018年,该委员会又发布了第二份报告—《人是如何学习的Ⅱ:学习者、情境与文化》(How people learnⅡ: Learner, contexts, and cultures,下文简称HPLⅡ),回顾了近二十年来人类学习研究的进展。这份报告不仅综述了心理学、神经科学在学习研究方面的新进展,还关注营养、健康、锻炼这些生理要素对学习的影响。相比第一版,第二版报告主要更新了三大板块:脑与神经科学在学习研究上的新发现、文化对人类学习的影响、技术发展带来的学习变化。近年来,脑科学、技术发展对学习的影响,已受到人们的广泛关注。相比之下,文化与情境对人类学习的影响还没有得到足够的关注,而这恰恰是影响人类学习的基础因素。

正如其副标题所呈现的那样,HPLⅡ的核心主张在于强调文化与情境对学习的复杂影响。HPLⅡ用了很大篇幅来探讨文化与情境对人类学习的影响。报告指出:“每个人的生命进程都受到学习者所处的文化、社会、认知和生物性情境的影响。只有理解学习者的多个维度,如发展维度、文化维度、情境维度和历史维度,才可以理解人类学习的核心。”(NASEM, 2018, pp. 2—3)如果把生理、医学等因素视为人类学习的基础性硬件设施的话,那么不同国家的文化传统、学习者所处的社会环境则为人类学习提供了内隐却又无所不在的软性环境。概括起来,HPLII所要探讨的是“所有的学习者是如何在以文化为基础的情境中以及以文化决定的方式成长和学习的”(NASEM, 2018, p. 225)。

HPL的第一版报告很少提到文化与情境。然而,随着全球化带来的国际流动和交往越来越多,人们越来越意识到不同文化与情境在影响人的学习方面存在着巨大差异。无论是学生还是教师,其学习都受到文化与情境的影响。进入21世纪以来,全球范围的经济、文化、教育交流日益频繁;中国经济、教育的国际影响力逐渐增强,尤其是从2009年中国上海首次参加国际学生测评项目(PISA)取得优异成绩以来,国际学界对中国教师专业发展系统表现出越来越大的兴趣(OECD, 2018;Tucker, 2011)。尽管国际上早已有对我国教师的研究(Paine, 1990),但近十年来国际与国内学界对我国教师专业学习系统的研究逐渐深入(Jensen et al., 2016;朱旭东, 裴淼, 2017),学者们也愈发认识到:中国教师专业发展系统具有高效能教育系统的共性(Darling-Hammond et al., 2017;OECD, 2018),但这一系统也具有其独特性,是中国文化、历史、制度和现实情境综合影响的产物(张民选, 2019)。典型一例则是我国的中小学教研体系,它为中国基础教育的质量保障打下了坚实的基础,被誉为“中国教育的宝藏”(程介明,2021),而教研体系也是中国文化、教研历史和制度不断发展变化的产物(刘月霞, 2021)。那么,我国的文化与情境如何影响教师的专业学习?这不仅是我国教师专业发展研究亟需关注的问题,也是我国在进一步深化国际交流与合作中需要澄清的问题。笔者和研究团队近年来致力于研究国际语境中的中国教师学习现象,主张从中国文化与情境的视角,讲述中国教育故事,与西方学术同行进行对话。一方面,我们试图从中国文化与情境出发,通过实证研究,发现并解释与国际研究比较中产生的差异,揭示文化与情境对教师学习的复杂性影响并反思本土实践;另一方面,我们也试图在这些差异中找到与国际研究经验相通的、可以相互借鉴的元素,从而期望为国际学界在应对同类问题时贡献知识和智慧。

二、文化与情境对人的学习的影响

(一)文化

在HPLⅡ中,“文化不仅仅指人在特定群组中的身份,也反映了这个共同体之所以能够维持下去的生活方式;人们在他们的文化中生活、反思并且改变”(NASEM, 2018, p. 22)。

文化对人类学习的影响是伴随终身的。在儿童的社会化早期,文化潜移默化地影响着儿童。Karasik等人(2010)研究了不同国家儿童运动能力的发展,发现非洲国家的儿童相比欧裔美国儿童来说更早把头抬起来和学会走路。他们还发现,在一些文化中,父母在日常活动中对儿童期待较高,他们通过一些方式(比如对儿童的四肢进行拉伸)训练儿童,而这些文化中的儿童也更容易早熟。此外,这些文化对儿童如何进行思考、社交都有明显的影响(Keller et al., 2009)。

文化与人的特质(Church, 2016)、学习动机(Markus, 2016)、情绪(Mesquita et al., 2016)、记忆和决策制定过程(Ji & Yap, 2016)等密切相关。在学习领域,文化影响着儿童的认知、直觉和记忆(Chua et al.,2005;Gelfand et al., 2011;Medin & Bang, 2014)。人类学习可分为三个维度,即认知、情绪和动机以及社会维度,而这三个维度均与社会文化紧密联系。NASEM(2018)的研究表明,文化差异可能导致记忆差异,引导因果推理的期望以及其他认知过程;文化价值观可能影响学习者的思维方式和目标;文化刻板印象和价值观可以影响学习者的自我建构,或者自己对他人的定义。

学习是一项社会性活动。这一思想可追溯至以Vygotsky为代表的维列鲁学派。这些学者强调社会文化、历史对发展的影响,认为文化通过一系列的中介工具来影响人们的日常思考、记忆和问题解决过程(Gauvain & Monroe, 2012;Saxe, 2012)。例如,Saxe(2012)指出巴布亚新几内亚地区儿童的数学思维和问题解决受到所在社群用身体计数这一文化的深刻影响。在教学研究领域,教学观与学习观的相关研究均带有社会文化理论的影子。学者们逐渐认识到,所有的学习过程都受到一个大的文化系统的影响(Li, 2002;Nasir & Hand, 2006;Tomasello, 2016)。概言之,文化与学习相互作用,文化不是一个独立于人体之外的因素,而是人类学习的内在核心要素。

在不同类型的文化分析框架中,学者们使用最为广泛的是Geert Hofstede的“国家文化维度”。他把文化定义为在国家或社会层面上“一群人区别于另一群人的集体思考方式”(Hofestede et al., 2010, p.9),并提出了权力距离(PDI)、集体主义-个人主义(IDV)、不确定规避(UAI)、阳刚-阴柔气质(MAS)四个文化维度。在后期的研究中,Hofstede增加了长期-短期定向(LTO)和放纵-克制(IVR)两个维度。以Hofstede的“国家文化维度”为基础,学者们提出了多个文化分析框架,如House等人(2004)提出的、广泛用于管理和领导研究等领域的九维度文化分析框架。

文化塑造了人们生活的方方面面,人同时也塑造了新的文化。文化与我们紧密依存,然而很多时候,文化显得陌生,因为它已经成为人们习以为常、不假思索的生活内涵。通常在两种情形下,人们能够感受到文化的存在或文化的力量:一是当我们把一个人从熟悉的生存环境“抛入”异国他乡的新环境时,另一种情形则是个体或社会生活面临重要转折时(衣俊卿, 2015)。本研究侧重关注第一种情形,将中国教师的学习置于全球化背景下来考察,通过国际比较与对话,深刻认识中国文化要素对教师学习的影响。Hofstede等人(2010, p. 375)提醒我们:文化比较的目的不是为了说明“孰优孰劣”,如在组织研究中,没有证据显示哪一种文化会带来更高的组织效率。文化比较帮助我们意识到不同文化所产生的价值观、制度、行为方式上的差异,从而在与某种文化的互动中,了解它们的价值观与我们的有哪些不同,并以此作为依据,帮助我们改善文化互动中的本土实践。

(二)情境

情境是“context”一词的翻译,而“context”在中文中有多种译法,较为常见的如情境、脉络、环境、背景等。这是一个使用频率极高且内涵颇有弹性的词,以至于很多人日用而不知。学习情境具有“双重性”(Illeris, 2007, p. 97):一方面,它是学习者在某一时间内所处的特定的、直接的情境,反映了学习者当下所处的环境;另一方面,它是学习者所处的社会性情境,暗含着当前的社会规范与结构及形成这种现状的背景和历史发展脉络。

越来越多的研究表明,文化、生物性和情境是交互作用的,它们共同影响人的学习过程,而这种影响能够伴随人的一生(NESEM, 2018)。情境的内涵非常丰富,至少包括政治、经济、文化、制度、社区等多个维度(Hallinger, 2018)。一个国家的政治、社会和经济状况极大地影响着儿童的发展,如著名的“布加勒斯特早期干预项目(Bucharest Early Intervention Project)”(Nelson et al., 2014)。20世纪70年代,罗马尼亚政府为了增加人口、促进经济增长,强势要求每个家庭生5个孩子。然而,由于许多家庭无力抚养,大约有10万名儿童被不同的托儿所收养。随之而来的问题是保教人员的严重缺乏:1岁以下的孩子中,平均每10到12个才有1个教养员,而1岁以上的孩子中,每15个才有1个教养员。马里兰大学和波士顿儿童医院等机构的科学家到布加勒斯特的托育机构对136位儿童进行了研究。其中,尼尔森教授的研究团队发现,早期社会关系的剥夺对儿童的认知发展和大脑产生了显著影响。尽管那些儿童有充足的食物、衣服和睡眠,但是没有稳定的与成人的人际关系,导致这些儿童在后期发展中出现各种社交、情绪和认知障碍,甚至身体发育也出现问题,其大脑容量和身材都异常的小(Nelson et al.,2007;韦钰, 2012)。

除了上述较为宏观的情境之外,日常的、微观的情境同样会深刻地影响人的学习。20世纪90年代以来,情境与学习的交互影响,成为学习科学研究的一个重要方向。回顾学习理论的发展史,我们可以看到,20世纪上半叶盛行的行为主义将研究重点放在人可观察的外显行为。早期的认知主义关注发生在大脑内部的意识和认知过程,但忽视了人所处的情境,是一种“去情境化”的研究。从20世纪90年代开始,学习理论逐渐摆脱传统心理学的束缚,新的理论和方法,尤其是情境认知、社会文化理论等,在学习领域中产生了重大影响(尚俊杰等, 2018)。

在教师研究领域,近二十年来“教师学习”一词逐渐取代了“教师专业发展”,这体现出学界关于教师的认识在本体论、认识论和方法论层面发生的变化(Webster-Wright, 2009;陈向明, 2013;郑鑫, 尹弘飚, 2019)。早期行为主义关注教师的教学行为,为教师制定了一套有效教学的行为策略;教师被视为一个缺乏主观能动性的、实施一系列指定动作的个体,其个体差异和能动性被忽视。20世纪80年代教育界的认知革命把人们关注的焦点从教师行为转向了教师知识,开始重视教师的思维过程。20世纪90年代末兴起的情境学习观(situated learning)和社会文化观(socio-cultural perspectives)以Vygotsky的理论为基础,强调教师在社会参与过程中的学习,以及他人对教师学习的作用。行为主义和认知主义强调个体学习,关注技能、知识的获得(Sfard, 1998)。从本体论上来说,情境认知、社会文化理论把教师视为社会文化系统中的完整的人,是认知、行为和情感的综合体,是主动的学习者,而非知识的容器。完整的人强调个体具备先前的经验,而学习是新、旧经验的同化和顺应。对于成人来说,参与到共同体当中,个体感知到的身份变化,就是个体学习如何适应社会规范的过程。

受到情境与社会文化观这一思潮的影响,教师通过参与共同体并与他人及环境产生相互影响来实现持续的学习,成为教师专业发展项目的一个关键特征(Darling-Hammond et al., 2017;Opfer & Pedder,2011)。在学术领域,由此而产生了一系列术语,如教师专业共同体(teacher professional community)、专业学习共同体(professional learning communities)、实践共同体(communities of practice)等。共同体一词具有较强的适应性和延展性,其边界比较模糊;尽管不同术语的理论基础、研究侧重都有不同(Levine,2010),但在教师研究领域,教师参与共同体强调教师与其他教师围绕共享的目标而展开各类活动。因此,师徒两两结对,几位教师组成的教研组,抑或教师跨校跨区组成的联盟,都可称为共同体。笔者对教师学习的研究便是在学习共同体的理论上展开的,在此过程中通过不同视角考察文化与情境对教师学习的影响。

三、文化与情境对教师学习影响的实证研究

教师的学习发生在多层次的复杂情境中,包含教师行为、认知和情感等多个维度(Korthagen,2017)。以下三项实证研究,围绕教师参与学习共同体而展开。虽然一开始研究者借鉴和采用了西方主流研究观点和工具,但随着研究的展开,研究者越来越意识到中国教师学习共同体的独特性,因而更加注重植根于我国的文化与情境,探索如何在国际学术共同体中呈现和分享中国教师学习的特征。

(一)中国情境中如何建设高效的专业学习共同体?

如前文所述,让教师参与到集体活动和专业合作中,能有效促进教师的专业成长,这已成为国际教师与教学研究的一个共识。许多国家,尤其是欧美国家,近年来大力推进教师的专业合作,将学校改造为专业学习共同体(professional learning community, PLC)。所谓PLC,指教师群体围绕学生学习或教师发展的共同目标而展开的集体合作活动。有效专业学习共同体的核心要素包括共享的目标、合作活动、关注学生学习、分享实践和反思对话五个维度(Stoll et al., 2006)。在早期的研究中,笔者曾对PLC的五要素框架进行了本土化的调适,调适后的问卷具有较好的信度与结构效度(Zheng et al.,2016)。我国教师在PLC多个维度上得分较高,其专业合作体现出专业学习共同体核心要素的特征。

PLC概念在全球化浪潮中也深刻影响着其他国家。受“学习和借鉴先进经验”的影响,专业学习共同体的相关研究在我国也颇为流行。笔者最初的思考聚焦于:如何把中国教师群体打造成有效的专业学习共同体?中国学校的哪些情境因素对教师专业学习共同体存在影响?为此,我们的第一项研究把专业学习共同体作为结果,试图找到影响PLC的关键因素。

在考虑因素的过程中,我们选择了两个因素:一是反映学校人际关系的指标——人际信任(trust)。另一个指标是学校领导实践行为(leadership practice)。这两个因素,既有国际共识,同时也具有一定的中国特色。以信任为例,Bryk和Schneider(2002)一项颇有影响的研究中,把人际信任看作是学校管理的重要社会资本,它是教师专业合作中的“润滑剂”。此外,中国文化对人际关系的重视早已得到国际社会的关注,“guanxi”一词甚至成为英语中一个专有名词(Chen et al., 2013)。那么,学校中的不同人际关系如何影响教师之间的专业合作?按照Tschannen-Moran(2014)的分类,学校中的教师信任一般可以分为教师之间的信任、教师对校长的信任以及教师对家长和学生的信任。本研究选取了教师之间的信任以及教师对校长的信任,探讨教师的人际关系对教师专业学习的影响。

通过对1 095名中小学教师的调查,研究发现:校长的多种领导行为对教师建设专业学习共同体的五个维度均存在直接和间接的积极作用,这符合我们的假设。此外,教师之间的信任起到了“润滑剂”的作用,如果教师感受到其他同事是可信的、有能力的、真诚的,教师之间的专业学习(如分享实践、反思对话)更容易发生。出乎意料的是,教师对校长的信任没有出现积极、正向的作用,而是对教师的专业学习的多个维度产生了负向的影响(如图1所示)。

这一现象耐人寻味:在英美等西方国家的研究情境中,教师对同事的信任和校长的信任都对教师之间的学习共同体有着积极显著的影响(Louis et al., 2010);而在中国学校情境中,教师与校长的信任关系却带来了消极的结果。我们认为,一方面,教师与校长建立信任关系需要长期与校长进行互动——这在强调和谐文化和人际关系的中国情境中尤为重要,而与校长频繁的互动可能削弱了教师与同事之间的合作机会。另一方面,中国文化常常被认为是高权力距离文化,在“校长负责制”下,校长对于学校事务有着极大权力。教师与校长的互动更多聚焦于非专业事务,如人事关系、资源分配等。因此,与校长的关系也有可能会削弱教师与其他同事之间真正的专业对话和反思。

因此,当我们在审视专业学习共同体的人际关系时,需要充分考虑学校所处的社会文化情境。在西方强调个人主义和较小权力距离的文化中,与校长的关系和同事的关系可能产生的差别不大(郑鑫,张佳, 2015);但是在中国这个权力距离较大的文化中,“教师-领导”关系可能与同事间的关系会有不同的作用。

(二)中国式专业学习共同体如何有益于教师发展?

随着国际(Sargent & Hannum, 2009;Yin & Zheng, 2018;Zhang & Pang, 2016)与国内(单志艳, 2014; 胡艳, 2013)研究的深入,越来越多的学者意识到,中国教师的集体教研活动本质上就是一种“具有中国特色”的学习共同体,深受学习共同体所处的文化与情境的影响。PLC是一个在西方发展了二十余年的、受到国际学界认可的概念,而中国的集体教研实践在中国存在了近七十年。这些由历史、制度造成的情境差异,对中国教师的专业学习方式会有何影响?而中国的教研系统的相关经验,能为国际教师学习研究贡献哪些智慧?在第二项研究中,我们试图追问,专业学习共同体是否以及如何能够真正促进中国教师的专业发展?

为了解PLC是否有利于中国教师的专业发展,我们分析了学校层面的PLC特征对于教师的效能感和教师对学生投入的影响(Zheng et al., 2021a)。这项研究通过分层随机抽样,收集了三个西部城市39所学校1 203位教师的数据,每所学校的教师数量从12到58不等。采用多层线性模型(multilevel linear model, MLM)的研究方法,是考虑到不同学校之间教师专业学习与合作的差异性。研究选择了教师对学生的投入(teacher commitment to students)①和教学效能感(self-efficacy)作为个体层面的结果变量。通过组内相关系数(ICC)的计算,个体层面的效能感和教师投入存在显著的学校间差异,因此有必要进行多层分析。

在控制了个体层面的性别、教龄、教育程度之后,这项研究发现,学校层面的PLC总体上能够积极影响教师的效能感和对学生的投入,但不同维度的作用存在差异。在学校层面,仅有“反思对话”这一个维度对于教师的效能感和对学生的投入有着显著的积极作用。出人意料的是,我们发现,学校层面上教师的“合作活动”,对教师的效能感和对学生投入有着消极的影响,而其他三个维度的作用并不显著。这些结果告诉我们,教师之间合作活动的频次越高,教学的效能感和对学生的投入反而可能越低;而当教师合作的活动能带来深度的、批判性的反思时,则会增强教师的效能感和对学生的投入(Zheng et al., 2021a)。

上述实证研究结果有两个方面的意义:首先,教师普遍感到教师之间有着较多的集体合作、分享和共识。这得益于我国的集体主义文化以及近七十年的教研历史与制度。尽管英国、美国等国家近二十年来在推进PLC建设方面取得了不错的进展,但根深蒂固的个人主义文化基因和教师孤立文化依然让这种结构再造(restructuring)的推进步履维艰(Darling-Hammond et al., 2009)。反观中国,教师们更倾向于参加集体活动,与同事一起,共同致力于学生成绩的提高,因为教学本就需要“同舟共济”(Wong, 2010)。集体性的教研活动已经成为制度化的活动,教师自然而然地需要参加听评课、公开课等活动。

另一方面,研究发现中国情境中的PLC与西方已有研究结果存在差异,这促使我们反思本土教师学习共同体存在的问题。从情境的角度看,我们有着长久的集体学习和合作制度,这导致今天我国中小学教师身处天然的共同体结构中。正如一些校长所言,“我们不怎么用专业学习共同体这个概念,但我们每天都是这么做的”(Wang, 2016, p. 208)。制度化的集体活动虽然在一定程度上保障了教师的教学进度、基本教学质量,但我们也注意到,一些学校的集体合作活动注重“量”和形式,而忽略了“质”。正如一些老师所言,听评课流于形式,“一团和气”说“正确的废话”(窦桂梅, 2011)。过多的集体活动,强制参加的集体活动,可能导致教师用在学生、教学上的实际时间减少,从而削弱教师的效能感和对学生投入。因此,我们既要看到这种制度传统的优势,也要注意到制度化同侪合作可能产生的消极影响。

在所有结果中,反思性对话是唯一对教师效能感和学生投入都有积极作用的维度。这一结果启发我们,除去学校、个人因素,教师之间能否有深度的、反思性的对话,是教师集体活动取得成效的关键。然而,许多研究指出,在强调尊卑、和谐与面子文化的中国文化中(Yin, 2013),教师之间这种批判性对话往往难以发生,这可能也是当前我国教研活动招致很多批评(如一言堂、不以个人钻研为基础、耗费时间等)的原因(胡惠闵, 刘群英, 2012)。因此,这一研究促使我们反思中国教师天然的共同体结构:仅仅拥有集体性的结构并不能保证教师有效学习的发生,教师之间的集体活动应转向一种更为聚焦、深入和具有引领性的对话,使教师能够在专业实践分享中得到引领并进行反思(窦桂梅, 2011)。

(三)中国教师学习研究如何为国际社会提供借鉴?

上述研究都强调了中国学校所处的情境和文化的独特性,并从教师所处的文化和情境解释实证研究结果上的差异。那么,这些特性如何能够为国际学术共同体提供知识贡献呢?在我们强调文化与情境独特性的同时,如何能够立足于文化情境,从本土的经验中挖掘具有普遍意义的知识贡献?基于此,第三项研究将重点聚焦于不同情境中教师的学习过程。

在已有文献中,各国学者对中国教师的校本教研活动已经展开了不少研究(Sargent & Hannum,2009;Wong, 2010;Zhang & Wong, 2018),也有一些研究专门针对学校中的集体备课(Li & Zou, 2017)、师徒制(Wang, Strong, & Odell, 2004)、公开课(Han & Paine, 2010)等。然而,校本教研活动只是中国教师专业发展系统的一个部分,中国教师处于一个多级多类的教师专业发展体系之中(朱旭东, 裴淼,2017;Zheng et al., 2019b),他们的持续学习也发生在校内外的一系列活动之中。为此,Borko(2004)提出,考虑到教师学习的复杂性,未来的教师专业发展项目应探索教师在多项目中学习、正式与非正式学习结合的模式。近年来,部分欧美国家尝试为教师建立更大范围的学习共同体,支持教师在校内外学习,如欧洲国家的网络化学习共同体(networked learning community, NLC; Prenger, Poortman, & Handelzalts, 2019)以及北美的网络化改进共同体(networked improvement communities;Bryk et al., 2015;Lieberman et al., 2017) 。这些共同体都试图把不同的学校联合起来,为教师提供持续的学习资源与机会。然而,越来越多的学者意识到,通过特定的组织形式形成共同体的结构相对容易,但如何让来自不同学校的教师组成的共同体产生良性的学习文化却是共同体研究和实践中的难点。

基于上述考虑,笔者注意到我国的名师工作室这一现象,其核心理念和做法与国际上的网络化学习共同体有共通之处。名师们把不同学校的教师聚集起来,通过开展一系列的活动,带领教师持续学习。优秀的名师工作室建设案例是否对其他国家或文化情境中的教师学习有所启示,从而产生借鉴的价值和意义?这一问题值得思考。

为此,我们选定了某市首批名师工作室中的一个典型案例。这个工作室成效显著,多次被评为市级优秀工作室。此外,从教师参与工作室所取得的成绩(如教学比赛、科研论文和论文获奖等)来看,教师成长显著,尤其是在科研能力方面。我们把这个工作室作为研究对象,将其视为“跨校教师专业学习共同体”。然后,采用个案研究的方式,在长达一年的时间中观察、访谈,并收集工作室成员的文档资料。我们以第三代活动理论(activity theory)作为研究框架,把教师视为多个活动系统之中的学习主体(subject),而这个多元活动系统则构成了教师学习活动的整体背景。第三代活动系统认为,活动理论需要发展中介工具(artifact/tools)来理解互动的活动系统的对话、多元视角和系统网络(Engeström,2001)。据此,教师处在学校、家庭、工作室等多个活动系统之中,而每个活动系统的存在都有其规则、分工和相应的中介工具。在活动系统中,不同元素之间的矛盾是教师学习的动力;通过工具的开发、设计和共同体分工解决教师遇到的问题和矛盾的过程,就是他们不断学习的过程。

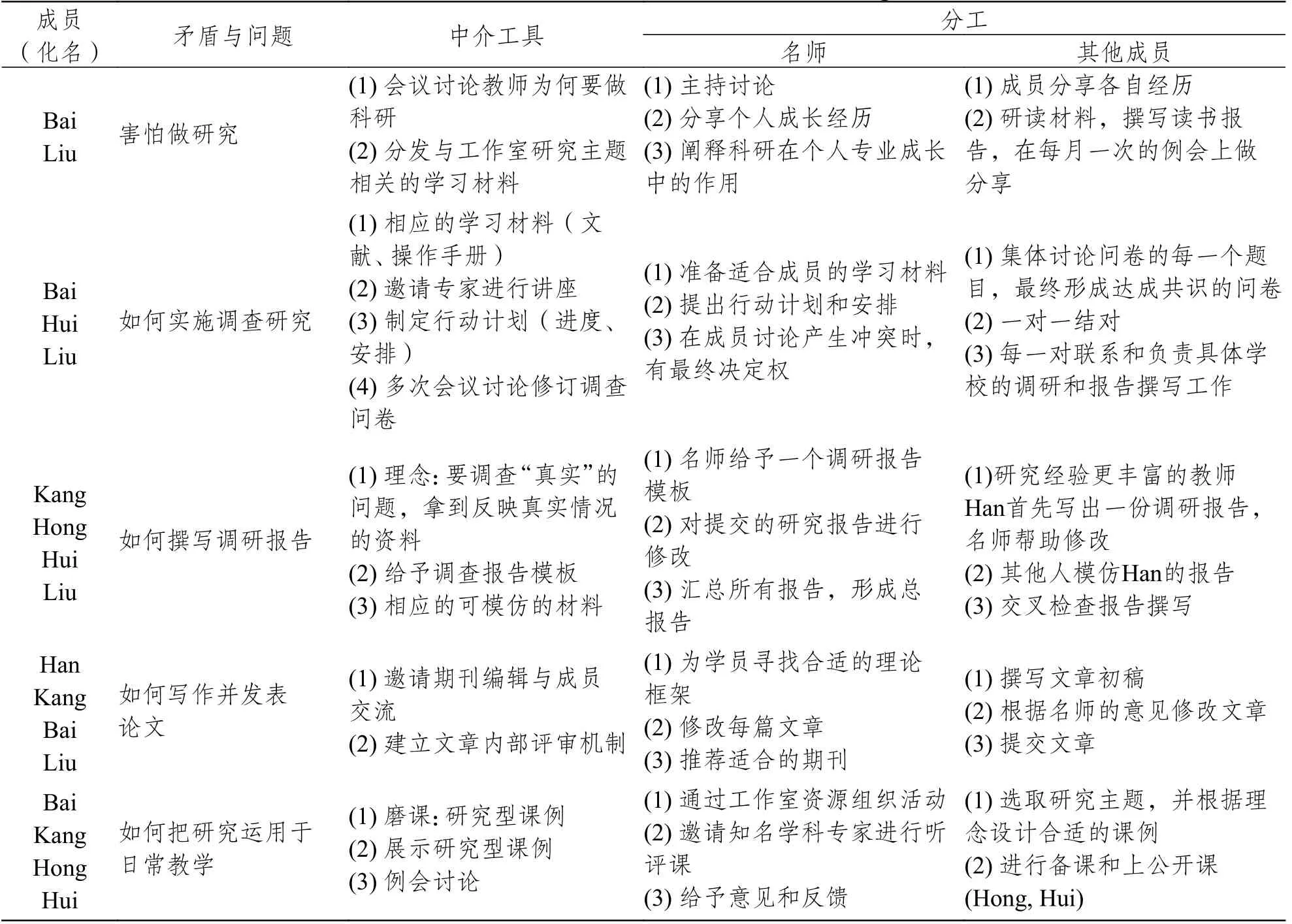

研究发现,工作室成员在名师“做真研究”理念的影响下,通过设计多样的学习工具,逐步解决了教师成长过程中的需求与矛盾,从而实现教师教学与科研能力的提升。教师原本参与工作室都有一定的个人目的,或是为了学习,或是为了评职称发表论文、主持科研项目等。当名师意识到教师的需求和目的时,如何设计有效的中介工具,解决教师在学习过程中遇到的矛盾,是实现教师持续学习的关键。因此,研究分析了教师在参与科研项目、论文写作、研究型公开课过程中遇到的矛盾,以及这些矛盾的具体解决过程。表1呈现了名师所采用或设计的中介工具和分工情况。

从表1可见,教师在参与名师工作室和学校活动的过程中,持续遇到不同的学习矛盾。例如,关于撰写调查研究报告,名师组织了多次研讨会并提供撰写模板,这些都是辅助教师学习的“工具”;而在“分工”上,把更有经验的人的写作当成模板,然后其他成员进行模仿,这样一步步让教师搭着不同的脚手架工具,完成研究报告的撰写。在这个过程中,教师实现了持续的学习与成长。

表1 名师通过中介工具与分工引导教师持续学习(Zheng et al., 2021b)

不过,许多西方国家并没有像名师工作室这样的机构,教师参加研究活动也非必须。那么,如何能够让教师卷入到教育科研中,促进教师的持续学习呢?正如前文所说,当前许多国家都试图建立跨校教师学习共同体,而学习共同体不仅是结构重塑,更重要的是文化重塑(DuFourl et al., 2010;Turner et al., 2018)。如何能够让共同体成员持续分享、对话和反思,是一个国际性的难题。文化的改造,实则是人与人关系的改造。在活动理论中,这一过程是通过一系列工具、规则、分工的改造来完成(Engeström, 2001;Turner et al., 2018)。这项案例研究提醒我们,教师参与学习共同体都有一定的个人需求,而任何一个共同体的领导者都需要意识到教师的这种初始目标。这个工作室之所以形成了良性的合作文化,就在于名师有效地抓住了教师在不同阶段面临的不同的学习问题,并且通过工具(如学习材料、给予模板、课例展示、修改论文等)和分工(老带青结对、发挥名师和学员各自的专长),逐步解决教师在参与科研活动中的问题,使教师遇到的困难和矛盾变成了学习资源。

本研究的学术价值体现在两方面:一方面,学习共同体的形成应采取自上而下还是自下而上的方式?在东亚许多国家和地区,行政部门可以通过行政力量把教师放在一些合作项目中。西方学者常常认为这是“硬造的集体”,因而持否定态度(Wang, 2016)。然而,共同体的发展是动态的。对于初期的共同体,结构化的安排、改造是必要的。在东亚文化圈中,这种自上而下的结构安排,能够获得来自教育行政部门的认可与支持(经费、场地等支持),从而让教师之间的学习共同体变得“名正言顺”(Zheng et al., 2019b)。另一方面,学习共同体应如何进行文化改造?在共同体建设初期,名师适当运用领导者的权威建立工作室规则、合理进行分工是共同体有效建设的重要因素。更重要的是,共同体的领导者需要意识到教师在不同阶段所面临的不同矛盾,因地制宜地设计多种中介工具并进行适当的分工,逐步解决教师的需求与问题。这一过程重塑了共同体的文化,也使得教师愿意持续参与到共同体的学习活动中来。我们相信,这些主张对东亚文化圈之外的国家发展教师专业学习共同体同样具有启示意义,因为无论是何种文化情境中的学习共同体,其核心都需要围绕教师的需求和问题展开。

四、中国文化和情境与教师学习:何为与可为

(一)教师学习文化与情境的多样性与复杂性

本研究的出发点是:教师的学习受到他所处的文化和情境多样的、复杂的影响。在全球化时代,我们如何通过实证研究揭示这种多样性和复杂性?

文化包罗万象,但正如亨廷顿所说,“文化若是无所不包,就什么也说明不了”(亨廷顿, 2002, p.3)。本研究更加关注全球化背景下,中国的文化和情境如何影响教师学习。文化并非绝对的,而是相对的,这在国家文化的比较当中体现得尤为明显。上述几项实证研究多次提及Hofstede团队的研究,他们把中国文化视为高权力距离和集体主义的文化。另外,“关系”文化也常被提及,用以解释我国教师学习共同体所呈现出的与西方的差别。我们并不是说这些“标签”就代表了中国文化,但在全球化的时代,采用一些可沟通的文化符号和概念,有其独特的价值。可沟通性是理解全球化时代中国文化和情境对教师学习多样性和复杂性影响的切入点,也是中国教师研究参与国际对话的关键。一些研究指出,国际教育研究对中国文化传统的理解过于笼统抽象,缺乏历史维度(王独慎, 丁钢, 2019)。尽管Hofstede的“国家文化维度”也因其过于简化招致了很多批评,但他的文化分析框架仍是学术研究领域引用最高的理论之一。“关系(guanxi)”也是中国组织管理研究中一个被国际学界关注的概念(Chen et al., 2013)。使用这些在中西方情境中都使用的概念或变量,主要目的之一是使得双方可以进行对话、沟通和比较,防止“鸡同鸭讲”、自说自话(李政涛, 文娟, 2018)。至于相关概念过于简化、无法反映中国情境的复杂性等问题,可以在后续研究中逐步完善,而这也能让这些过于简化的标签或概念在不断对话中获得更深入的研究。

文化情境深刻影响着教师学习的情境,但我们很多时候身处其中却不自知。比较的视角也能够让我们意识到习以为常的文化情境对学习的影响,促使我们进行反思。英美等西方国家的同行仍然是我国教育研究的重要“他者”。“他者”视角有助于我们看到差异,了解、反思并改进自身。如果没有“他者”提供的参照系,我们就难以跳出中国自身的局限,而容易陷入“就中国看中国”的自我封闭(李政涛,文娟,2018)。在全球化的今天,中国与世界已经相互卷入、互相影响,与“他者”互相对照、借鉴和学习,以他者为“镜”,更为清晰地认识中国教育的特征,有助于我们推动教育系统与教育研究的进步。“我们看西方,归根到底还是为了反思自己,认识自己,发展自己。”(黄忠敬,2021, p. 23)例如,PLC虽为西方理论,但它对理解中国教师的实践有着积极意义,从我们的实证研究中,我们发现了自己的优势和问题:集体主义文化使得我们的教师更容易与他人合作,我们的学校有着开展合作的历史和制度;然而,过于强调合作的频率、制度要求可能会导致教师的消极抵抗;此外,教师之间虽有频繁的合作与交流,但我们的问题在于合作的深度和批判性不够,因此,领导者在其中应该承担更多的责任,在日常分享活动中主动发起批判性的、反思性的对话。

不同的实证研究方法能够从不同方面解释这种影响的多样性和复杂性。量化研究能够从整体上了解我国教师专业学习、合作的整体状况,能够通过数据揭示不同要素之间的关系,探讨影响教师专业合作的影响因素及其带来的结果。而在解释这些关系时,尤其是解释那些与西方研究有所出入的结果时,文化与情境的角度是阐释量化研究结果的一个重要角度。质性研究能够更全面、深入揭示教师学习的复杂性,充分反映教师在不同情境中是如何实现持续学习的,而诸多文化要素又是如何影响教师的学习的。当然,揭示这种多样性和复杂性并非一蹴而就之事,而是一个长期工程,我国研究者需要用更扎实的实证研究、更丰富的研究设计、更多元的理解视角,更为全面、真实和立体地描绘中国文化与情境对教师学习的影响。

(二)中国文化与情境对教师研究的知识贡献

通过实证研究揭示中国教师学习的多样性与复杂性,既是理解本土教师学习的需要,也能够为国际教师研究作出贡献。我们常常强调中西有别,那么如何在“存异”中“求同”,扎根于中国独特的文化情境,为国际教师研究作出知识贡献?

首先,我国的经验与做法可以为文化相似的国家或地区提供借鉴。许多国家都致力打造专业学习共同体,但中西方在具体做法上体现出极大差别。西方国家强调学习共同体的形成应该“自下而上”,而东亚国家和地区则可能更注重“自上而下”的设计。第三项实证研究说明,在适当的时候给予一些结构性的安排,对于教师的持续成长会有所裨益。正如Hargreaves(2013)在反思其“硬造的集体”概念时所提及的,对于一线教师来说,“安排的集体性”(arranged collegiality)可能是必要的。因此,对于与中国相似的文化情境,如许多东亚国家和地区,可以考虑自上而下的制度设计,为各级教师、不同发展阶段的教师提供丰富的学习资源。并且,PLC的发展应该更多强调反思对话的维度,因此,对于那些同样强调集体性、尊卑、等级的国家和地区(如新加坡、越南等)来说,组织中的领导者需要承担更多的责任,开启批判性和反思性的对话(Hallinger & Walker, 2017;Zheng et al., 2019a )。

第二,从不同的情境与文化中抽离出共通的问题,根据问题将理论进行情境化研究,有助于调整或拓展理论。如何从独特的文化情境中抽离出普遍的问题?教育的许多问题都源自特定情境中的教育实践,但源自中国文化与制度情境的这些问题,还应该放置在一个更大的国际范围内去考察。一方面,这需要研究者认识这些问题背后的理论脉络以及现实情境(尹弘飚,2020)。例如,教师学习研究已经从行为主义、认知主义发展到今天的社会文化观,更为强调教师作为学习者与其所处的学习情境之间的互动。如何促进教师在共同体中的学习,是国际教师学习研究领域的核心问题,也是中国教师发展需要进一步解决的问题。另一方面,我们需要抓住文化的“属人的”“人为的”本质特征(衣俊卿, 2015,p. 7),文化的问题核心是人与人的问题。上述案例中,名师通过工具设计、制定分工,逐步解决教师的需求和问题,这一过程重塑了共同体的文化。在回应“通过文化改造使共同体可持续发展”这一共通的问题上,案例中的名师以教师为本、动态地解决矛盾的做法,能够为不同国家的教育者所借鉴。

此外,在新情境中运用一个理论并通过不断调整形成的情境化理论(contextualized theory)既能够拓展理论的应用场景,又构成一种重要的知识贡献(Tsui, 2006;徐淑英, 2015)。本文所报告的这些在中国文化情境中进行的实证研究提醒研究者们,各国的教育者不能盲目地照搬学习共同体理论,而需要结合本土的历史、文化和制度情境,适当地运用其合理内核。这些研究发现在一定程度上都拓宽了学习共同体理论的边界。

基于自身的文化传统,开创出具有本土特征同时又可与国际学界沟通的教育理论,是中国教育研究走向世界尚需长期努力的方向。在与国际同行的交流中,我们需要树立平等、包容与开放的国际学术交流观念。我们要对国际流行的理论持有批判的眼光,检视其在本土情境的适切性。未来的中国教育研究,要研究中国现实的教育现象和问题。研究者在借鉴国外教育理论和方法的同时,也要充分挖掘本土智慧。教育研究者必须充分尊重自己所处的文化传统与情境特征,才可能为本学科领域的知识发展作出独有而适切的贡献。