方力钧的自由之境

2022-10-10采访撰文张敏

采访、撰文:张敏

对页方力钧《2019 元旦》34.7×34.2cm 纸本水墨2019 年

1989年毕业于中央美术学院版画系,后成为职业画家。作为中国后89新艺术潮流最重要的代表,其“玩世现实主义”的创作语言成为一种经典的语符,标志了80年代末和90年代上半期中国普遍存在的无聊情绪和泼皮幽默的生存感觉,或者更广义地说它标志了当代人的一种人文和心理的感觉。

“人像”一直都是方力钧描绘的主要题材,但我们显然能发现,“玩世现实主义”的人像和“人间仙境”的水墨人像(编者注:2022 年7 月16 日,“人间仙境——方力钧水墨”在西安美术馆盛大开幕。此次展览展出了方力钧一系列的水墨人物肖像作品,其中多数作品创作于近三年,肖像中的人大多是方力钧熟悉的朋友),这两个阶段作品的巨大差别。

栗宪庭先生曾在《方世钧与玩世写实主义》一文中谈到,方力钧的“玩世现实主义”强调非表现性的无笔触处理,使画面始终保持一种无情绪性的中性感,表达出平静与冷漠,突出“不在场”的气氛。

这种“不在场”的气氛营造,是方力钧一直谈到的对生命“痛感”的反向表达、批判式表达,并不代表他是生活的旁观者。无聊与泼皮是外在的表露,对人身体、心理存在状态的感觉和关注才是方力钧的动因。

而“人间仙境”水墨人像看似轻松、幽默的表达背后,同样存在着他对当代社会“失真”的隐隐担忧。正如方力钧的自述,“我的作品都是我作为个人对于社会、对于自己的存在身份的感受,更精妙一下说,我更关心作为一个生命体的痛感。”

从无表情到有表情,方力钧的创作似乎从对某个历史阶段群体的生存现象,转向了一种更“性情抒发式”的创作。作为承载这些私密、轻松内容的载体,水墨无疑有着先天的便利,因为中国的绘画,或者说水墨强调的正是“心性”表达。不过,方力钧并非放弃表现“群体”而将水墨绘画的功用返回到古代文人的“寄兴”上,他始终关注群体,只不过这个群体是由每一个个体组成的“普遍个体”。

方力钧《2019.4.17》60×41cm 纸本水墨2019 年

对页上图:方力钧《2021》364×580cm 纸本水墨2021 年

下图:方力钧《2021》364×580cm 纸本水墨2021 年

中国水墨年鉴创作谈

当代艺术的创作在材料、工具方法上是全面开放的,艺术家可以选择任何一种媒介来创作,而另一方面,物质是无限的,人的生命是有限的,也就是说我们要在既定的时间范围之内把自己能想到的都做出来,这也就意味着我们能使用的工具也是有限的。水墨其实我很小就有接触,拿毛笔画画应该算是中国人的一种本能,包括后来画“大批判专栏”用的也是水墨,当然,那时候所运用的水墨和传统的严格意义上的水墨有些区别。虽然墨还是中国画用的墨,板刷也能发挥毛笔的作用,但它还是和通过学习隶书、颜体等,比较中规中矩的传统水墨画不同,无论从表现内容上还是工具特征上,都有些不论不类、不正不邪,这个经历可以说是我后来使用材料和工具的预备和埋伏吧。

在当代,所有的材料、方法都是被解放了的,如果站在这个前提下回看传统,会发现“传统”可能是一个伪命题。我们人类对于物质世界的已知程度只有百分之六到百分之七,其他的还是盲区,这本身就是一种局限,其次从艺术角度来看,无论是从世界范围的各种艺术形式的传承还是中国本土范围内的水墨传统,无论是各个年代艺术风格的区分特征还是某个年代和某个年代的关联性,它最凸显的还是局部特征,我们用的也是局部的观察方法,那么为什么要因为局部的方法而放弃了丰富的可能性呢?

上图:方力钧《2018》72×72cm 纸本水墨2018 年

中图:方力钧《2020 疫》89.9×61.1cm 纸本水墨2020 年

下图:方力钧《2021.9.6》180×240cm 纸本水墨2021 年

方力钧《2021》364×725cm 纸本水墨2021 年

水墨的传承是需要接力的,就像接力比赛一样,首先要有传递这一过程,如果接不住我们注定是失败的,那么接住了之后怎么办呢?不是让它变成“化石”一样存放在博物馆里,而是应该将它转化为对自己有用,对人类有用的东西,这样才能继续传承下去。如果以它是否对生命还有意义,是否还活着的角度来看,我们对“传统”二字的理解维度就会发生变化。

我觉得传统还是非常伟大的,但它只是选项之一,传统是非常丰富的,它有无穷无尽的可能性,但是我们究竟认定的是某一个单项,还是对传统的认识和理解是非常全面的?全面的了解会使我们获得了自由,否则的话传统就会变成束缚,变成手铐脚镣,这个时候我们就无法判断传统是好还是不好。按照这个思路延伸下去,会慢慢理清楚“传统”的概念,而不会随便抛出个“传统”的说法来,既维护了自己,又刁难了别人。

起码不是在消解传统,否定传统。因为在创造视觉产品的过程中,无论是作者还是观众,都会依赖于一定的惯性,离开了惯性,大家都会觉得不可靠。我的个人想法是,面对传统要足够认真,而且要涉猎的足够多,只有全面了解传统是什么,我们才能激活传统,使它在新的时代焕发生命力。而不是我们号称“传统”,只是为了守住自己的饭碗,这对“传统”来说反倒是不公平的。

作为个体面对的最大问题,其实是生命的不确定性。对于画家来说,用确定性的方法来捕捉这种不确定性,这是一种路径;而有时候我们则会采用一些不确定的材料和方法,来反映出我们自身的不确定性,这也是一种路径。所以这其间的尺度是非常大的。例如在创作陶瓷作品的时候,我就必须要保证相当比例的不确定性,水墨也是同理,它其中有很多不好掌控的东西,在我看来这些都是可以进行妙用的。能够打动人的艺术品,正是要表现不确定性,让人觉得揪心,甚至觉得有点怕,这个时候艺术品与个体之间就会变成生命之间的体验,而不是建立在物与物之上的关系。

有的时候我们会设想自己是以非常具有控制力的感觉来出场的,会把任何的细节都非常确定地呈现出来,包括调动观众的气氛,这是一种特别了不起的控制力,也是很强大的力量,但人的生命不是只有这一种需求和欲望,有的时候一个艺术家他可能会退在画面后面,需要让材料本身去说话,甚至在很多时候,这是唯一的途径。艺术创作的方法远比我们想象的要丰富的多,但创作的最终目的,是通过“物”来对心理和生理产生影响,在不知不觉当中每个人受到作品的感染。而不是挂一堆物质在墙上,它最终还是要和生命产生交流,且这种交流需要的层次和维度是特别丰富的。

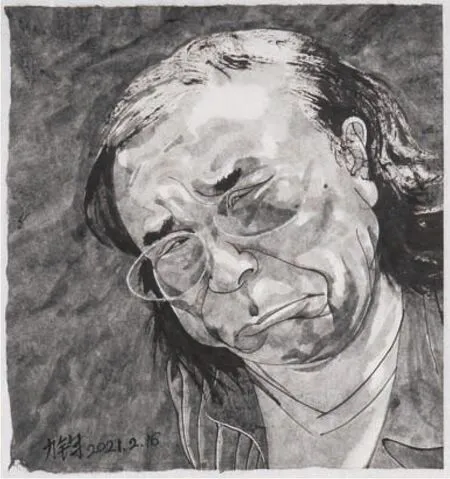

上图:方力钧《2021.2.15》43.5×40.5cm 纸本水墨2021 年

中图:方力钧《2020 疫》45.5×46cm 纸本水墨2020 年

下图:方力钧《2020 疫》46.5×41.5cm 纸本水墨2020 年

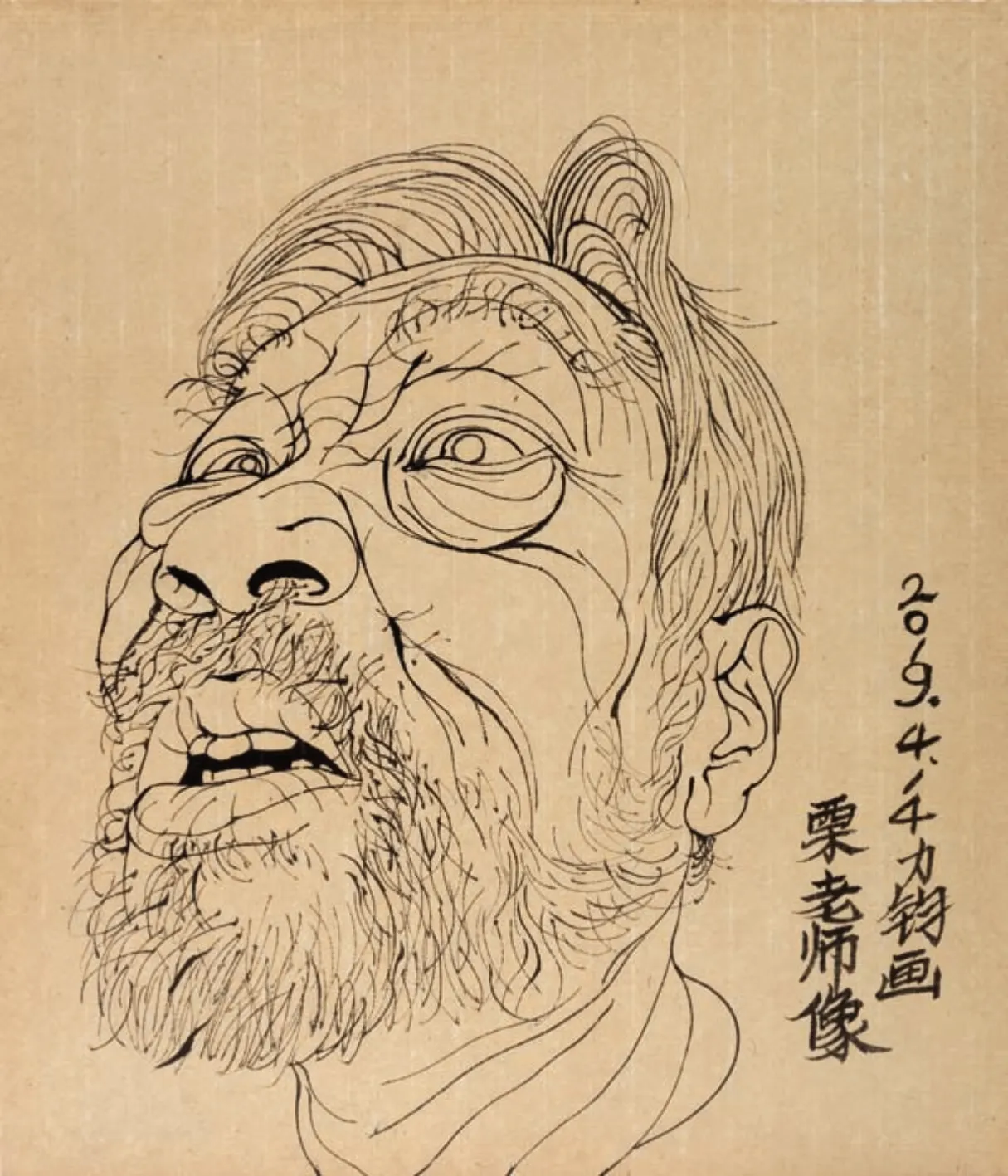

上图:方力钧《2019.4.4,力钧画栗老师像》44×38cm 纸本水墨2019 年

这两个阶段的创作区别对我来说是巨大的。早期我是拒绝画张三李四像的,“玩世现实主义”我画人物的时候是尽可能取人的共性,主要还是因为我生活的时代和整体的社会背景在无视个体,或者要尽可能的规划统一,形成一个集体的面目,所以我当时更多是为了能够呈现出社会整体的真实度。呈现真实度就是不要画张三李四像,否则将来的人会觉得那个时代还是很美好的,每个个体都受到了尊重,每个个体都有鲜活的特性。

从八十年代末一直到2001 年左右,我基本的大框架都是这样,直到近些年,我感觉自己有些犹豫,另外也因为年龄大了,朋友之间的交流越来越频繁,感情也越来越浓烈,便有了与之前相反的心理,我觉得这个时候不画张三李四,不去强调这些细节,可能会是一个大的缺失,于是慢慢开始在创作上保持“同时存在”,以前的创作还继续,此外还有一些新的探索。

水墨人像最初的创作动因还是相当于一个感情交流的纪念物,大家喝酒玩得开心了,就画张像,觉得挺好。慢慢的,我发现这其中还隐含着一个社会性的大问题,例如我们现在习惯用美颜相机拍照、出门要化妆、要做整容手术,这种点点滴滴汇总下来,会发现社会在慢慢失去真实,失真了。失真比丑陋还要可怕,因为它意味着生命不足以成为生命了,而且我们都是共犯,我们每个人每一天在做的事情都是在强调这个东西。

下图:方力钧《2021.7.13》46×40cm 纸本水墨2021 年

左图:方力钧《2020 疫》90.5×62.2cm 纸本水墨2020 年

中图:方力钧《2020 疫》90×61cm 纸本水墨2020 年

右图:方力钧《2020 疫》89.7×61.4cm 纸本水墨2020 年

各种成分都有。它首先牵涉到我们对于美好的认识是什么?我认为美好肯定不是事先把脸上的污渍都安排好,以特别完美但没有生命的形象出现。艺术家作为创作者对生命应当是很敏感的,他的呈现也是很敏感的,这是最佳的状态。其他方面的考虑,最简单的就是除了用水墨来画朋友,还尝试过油画、瓷板画,在材料和方法上进行长期的比较,对材料本身的认识可以促进我之后的工作。

作为艺术家,特别怕灵感枯竭,这件事总是一个潜在的威胁。那么在面对外部的时候,面对题材的选择时,就会纠结,做各自的选择。对于我来说,我是希望自己变成泉水,这个灵感之泉一直都在心里面,慢慢涌出来,这样我就不用去借别人的水来保证自己的充盈,也不用跑到大老远去打水。我觉得,创作者自己是一个怎样的人,会选择怎样的主题,取决于你会对什么事情觉得心痛,让你有痛感的事情就一定是重要的事情。